- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 交通行业标准(JT) >>

- JTJ 005-1996 公路建设项目 环境影响评价规范(试行)(附条文说明)

标准号:

JTJ 005-1996

标准名称:

公路建设项目 环境影响评价规范(试行)(附条文说明)

标准类别:

交通行业标准(JT)

标准状态:

已作废-

发布日期:

1996-07-08 -

实施日期:

1997-01-01 -

作废日期:

2006-05-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

1.75 MB

替代情况:

被JTG B03-2006代替

部分标准内容:

中华人民共和国行业标准

公路建设项目环境影响评价规范(试行)Specifications for environment impactassessment of highway

(on trial)

JTJ 005--1996

主编部门:交通部公路科学研究所批准部门:中华人民共和国交通部试行日期:1997年1月1日

关于发布《公路建设项目环境

影响评价规范(试行)》的通知

交公路发[1996]660号

各省、自治区交通厅,北京、天津市公路局,上海市市政工程局,部属公路设计、施工、科研单位,有关院校:

现发布《公路建设项目环境影响评价规范(试行)》(行业编号为JTJ005—1996),作为交通行业标准,自1997年1月1日起试行。请各有关单位将执行过程中发现的问题和意见函告交通部公路科研所,以便修订时参考。

中华人民共和国交通部

一九九六年七月八日

JTJ 005 ---1996

编制说明

为满足公路环境影响评价工作的需要,交通部于1990年下达编制《公路建设项自环境影响评价规范》(以下简称《规范》)的任务,由交通部公路科学研究所(主编)、交通部科技信息研究所、西安公路交通大学、长沙交通学院,共同组成《规范》编制组。编制组于1991年初收集我国近年来公路建设项目环境影响评价大纲、环境影响报告书、有关科研、监测资料及国外有关环保法规、环境评价等资料,并做了具体试验研究和实地监测。编制过程的讨论、审查得到交通部、国家环保局的具体指导,并广泛征求各有关单位和专家的意见,经审查和协调后定稿。本《规范》共五章和五个附录,主要内容:总则、社会环境、生态环境、环境空气质量、环境噪声影响评价。

公路建设项目环境影响评价包括专业多、涉及面广,是一项较为复杂的工作,我国在这方面的工作起步较晚,积累的经验不多,加之编制本《规范》尚属首次,不足之处,有待今后工作中充实和完善。在执行过程中,希各单位结合工作实践认真总结经验,注意积累资料,供今后修订时参考。1总则

1.0.1本规范依据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》和《交通建设项目环境保护管理办法》的有关要求制定1.0.2本规范适用于汽车专用公路及其他有特殊意义公路的新建、改建项目的环境影响评价。1.0.3为了加强公路建设项目环境影响评价技术管理,统-评价范围、评价标准、评价内容和评价方法,保证环境影响评价质量,特制定本规范。1.0.4公路建设项目环境影响评价程序见附表1。1.0.5公路建设项目环境要素识别和评价因子筛选,宜用环境影响矩阵筛选方法,见附表2。1.0.6高速公路、一级公路和经过水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物古迹保护区、经济林带、大中城市的二级汽车专用公路,以及有特殊意义的公路,应编制《公路建设项目环境影响评价大纲》和《公路建设项目环境影响报告书》,其格式和内容要求及印刷规格见附录A1、附录A2。环境要素筛选认为必要时,应增设单项环境影响评价报告。1.0.7对于公路建设规模较小,沿线环境状况比较简单的二级汽车专用公路及其他有特殊意义的公路,可只编制《公路建设项目环境影响报告表》,其格式和内容要求及印刷规格见附录A3。1.0.8评价分为现状评价和预测评价,预测年限取公路峻工投人营运后第7年和第15年。1.0.9本规范按现行国家标准编制,当新的国家标准颁布后,自动替换。2社会环境影响评述““‘

2.1社区发展的影响

2.1.1评述范围:应是建设项目沿线的实际影响范围。当实际影响范围难以确定时,宜用建设项目《可行性研究报告》中所规定的直接影响区域作为实际范围。2.1.2评述内容:社区概况、人口结构、经济发展、路线对两侧交往的阻隔等。2.1.3社区现状调查及影响分析

2.1.3.1调查建设项目沿线的社区划分(以县或地、市为单位)、隶属管辖、地理位置、社区面积,评述建设项目对其影响。

2.1.3.2调查社区人口结构及影响分析286

JTJ005- 1996

1.调查社区内的人口分布、数量、劳力、文化结构及人口自然增长率。2.评述建设项目对文化结构及劳动者就业的影响。2.1.3.3调查社区经济发展及影响分析1.调查建设项目沿线工农业生产总值、国内生产总值、第三产业产值、年出口总额、粮食年产量等主要经济和产品指标,并计算其人均占有量,与该地区所在省(区)的人均占有量进行比较,评价其发展水平。

2.评述建设项目对社区主要经济指标和产品产量的影响。2.1.3.4评价路线对两侧交往阻隔的影响。1.调查人口居住分布、土地隶属状况、交往道路状况。2。评述路线两侧对交往阻隔的影响,提出交往通道设置建议。2.1:4评述因路线布设对社会环境可能产生的影响,应提出降低或消除不利影响的方法和措施。2.2居民生活质量和房屋拆迁的影响2.2.1评述范围:同本规范2.1.1条。2.2.2评述内容:居民生活收入、公共卫生、文化设施、房屋拆迁等。2.2.3生活质量现状调查及影响分析2.2.3.1居民生活收入

调查影响区域内职工年人均收入、农民年人均纯收入、城镇居民年人均生活收入,并与该地区所在省(区)的人均收人比较,评述生活现状水平,分析建设项目对居民生活水平的影响。2.2.3.2调查社区内的万人占有医生数、公共医疗保健设施、人群健康状况,分析建设项目对医疗卫生保健事业发展的影响。

2.2.3.3调查社区内文化设施现状,分析建设项目对文化设施发展带来的影响。2.2.3.4居民房屋拆迁。可根据《可行性研究报告》提供的线位和资料,对拆迁量较大的居民点,实地调查其居民的房屋状况,根据拆迁政策,提出拆迁安置建议。2.3基础设施的影响:

2.3.1评述范围:交通设施评述范围为《可行性研究报告》给定的建设项目直接影响区域,其余项目评述范围为《可行性研究报告》提供的路中心两侧各200m范围内。2.3.2评述内容:交通设施、通讯设施、水利排灌设施及电力设施。2.3.3基础设施现状调查及影响分析2.3.3.1交通、通讯设施

1.调查交通、通讯设施现状,各种交通方式的通行能力,并分析其相互的关系。2.根据《可行性研究报告》提供的线位资料,建设项目对现有公路、铁路、航道、管道运输、航空及通讯设施的影响,应对不利影响提出相应的治理方案。2.3.3.2水利排灌设施

1.调查评述范围内的水利排灌设施的使用现状。2.根据《可行性研究报告》提供的线位,现有水利设施与线位的相关位置,分析建设项目对水利排灌设施的影响,应对不利影响提出相应的治理措施。2.3.3.3迁移电力线和通讯管线。调查迁移设施的类别和数量,并对迁移方案作出评述。2.4资源利用的影响

2.4.1评述范围

2.4.1.1文物古迹评述范围是路中心线两侧各200m范围内,属县级以上人民政府颁布的文物古迹保护单位。

2.4.1.2资源开发利用的评述范围可适当扩大至直接影响区域范围。2.4.1.3土地利用价值预测评价范围,是根据《可行性研究报告》提供的路线永久性利用的土地。287

JTJ 005--1996

2.4.2评述内容:土地资源、矿产资源、旅游资源和文物古迹资源。2.4.3资源利用现状调查及影响分析。2.4.3.1土地资源

路线永久性占地数量(水田、旱田等),农作物种植类别、单产及人均土地占有量,土地经济价值,对原价值及建路使用效益进行影响分析,提出对策。2.4.3.2矿产资源

1.调查矿产资源的种类,开发利用现状,使用的运输方式和流向。2.分析项目建设期对矿产资源开发所造成的影响,应对不利影响提出相应对策。2.4.3.3旅游资源

1.调查已开发和未被开发的旅游资源在沿线的分布状况。2.分析项目建设对旅游资源开发利用的影响,路线经过地带对旅游资源开发区域可能造成的损害,应对不利影响提出相应的防止和治理措施。2.4.3.4文物古迹资源

1.路线经过文物古迹保护区时,依据《中华人民共和国文物保护法》有关规定,对其影响进行评价。2、调查文物古迹保护区的保护级别、分布状况、保护价值和保护现状。3,分析建设项目对文物古迹资源开发利用的影响,应对不利影响提出相应的保护措施。2.5景观环境的影响

2.5.1评述范围:《可行性研究报告》提供的路中心线两侧各200m范围内有特殊景观要求地带,在重要景观较集中的区域,评述范围可以适当扩大。2.5.2评述内容:在景观环境评述中,对自然景观和人文景观进行筛选,对风景名胜资源较集中,自然景观和人文景观较优美,具有一定规模和游览条件,可供人游览、观赏、休息和进行科学文化活动的区域或路段作出评述。

2.5.3评述标准:对作为评述内容确定的景观环境路段按国务院颂布的《风景名胜区管理暂行条例》及地方有关部门颁发的关于《风景名胜区管理暂行条例》实施办法为依据进行环境评述。2.5.4评述方法

2.5.4.1调查区域内原有景观的地貌、植被、水体、建筑及现有社会基础设施状况,应评述路线布局及施工现场对景观的影响程度。确定景观环境区域路段内的自然景观和人文景观的保护目标。2.5.4.2公路的各种构造物,如桥梁、隧道、互通立交、排水构造物、防护工程和服务设施及深挖高填路段,应结合评述区域内的自然景观和现有的人文景观对其建筑造型、色调、格局与周围景观环境相协调,作为景观环境的有机组成部分,提出为公路使用者提供安全、优美、舒适、整洁的旅行和休息环境的设计要求。

2.5.4.3路线经过较有名的和有影响的景观区域时,应有针对性地邀请设计、施工、风景园林、文物古迹、环境保护等方面的专家进行咨询。3生态环境影响评价

3.1野生植物与动物及栖息地的影响3.1.1评价范围:一般为项目《可行性研究报告》提供的路中心线两各200m范围内。对动物作评价时可按其活动规律适当扩大评价范围。3.1.2评述内容:主要指各级人民政府批准的自然保护区、受国家保护的野生动植物,以及公路直接影响的其他自然植被、动物栖息地等。3.1.3现状调查及评述

3.1.3.1现状调查:调查野生动植物的种类、保护级别、分布概况、生活(生长)习性、活动规律、经济和学术价值等。

动物:现存数量及栖息环境特征。JTJ 005--1996

植物:优势群落组成,植被覆盖率,公路用地,占用林地和草地面积或砍伐林木数量等。3.1.3.2调查方法:以收集当地文献资料为主,受国家保护的野生动植物应注重向有关专家咨询。当植物既有资料不完全时,可针对沿线的主要植物群落,筛选出代表性的样点进行样方调查。3.1.3.3现状评述:主要对受国家保护的野生动植物的分布及其栖息环境进行评述,对植被盖率进行说明等。

3.1.4预测评述

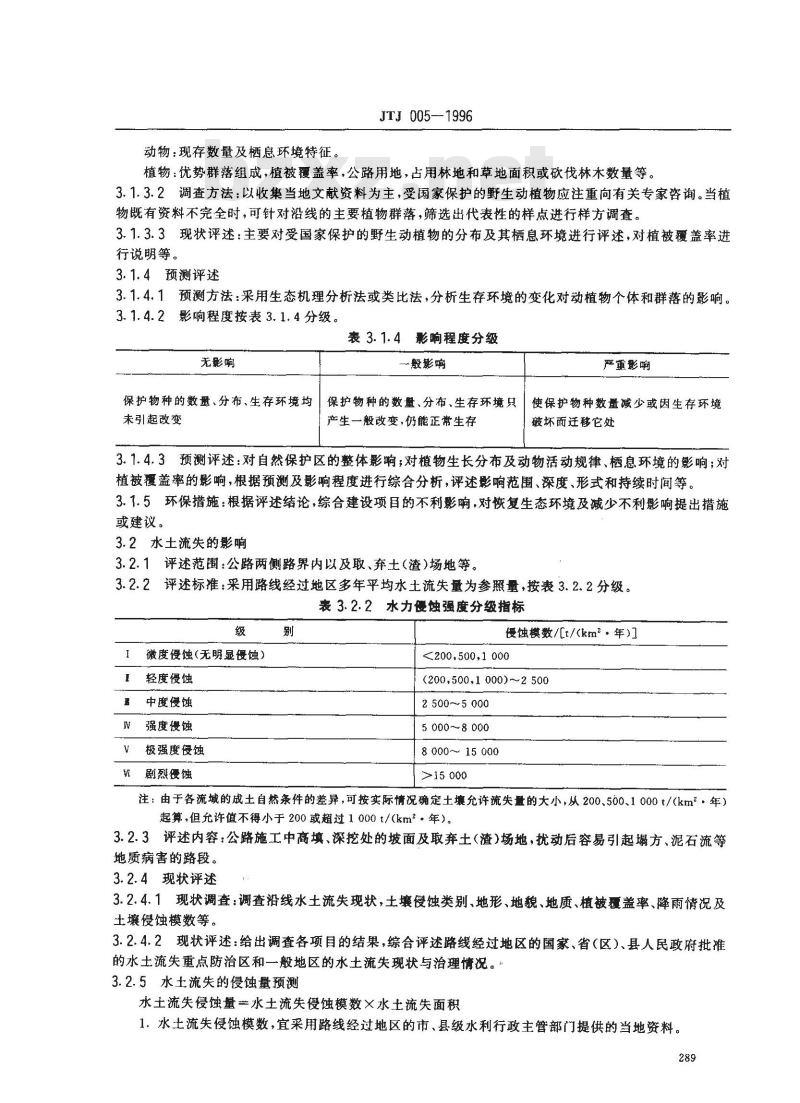

3.1.4.1预测方法:采用生态机理分析法或类比法,分析生存环境的变化对动植物个体和群落的影响。3.1.4.2影响程度按表3.1.4分级。表3.1.4影响程度分级

无影响

一般影响

严重影响

保护物种的数量、分布、生存环境均保护物种的数量、分布、生存环境只使保护物种数量减少或因生存环境未引起改变

产生一般改变,仍能正常生存

破坏而迁移它处

3.1.4.3预测评述:对自然保护区的整体影响;对植物生长分布及动物活动规律、栖息环境的影响;对植被覆盖率的影响,根据预测及影响程度进行综合分析,评述影响范围、深度、形式和持续时间等。3.1.5环保措施:根据评述结论,综合建设项目的不利影响,对恢复生态环境及减少不利影响提出措施或建议。

3.2水土流失的影响

3.2.1评述范围:公路两侧路界内以及取、弃土(渣)场地等。3.2.2评述标准:采用路线经过地区多年平均水土流失量为参照量,按表3.2.2分级。表3.2.2水力慢蚀强度分级指标

微度侵蚀(无明显慢蚀)

轻度侵蚀

中度侵蚀

W强度傻蚀

极强度侵蚀

剧烈侵蚀

侵慢蚀模数/[t/(km2,年)】

<200,500,1000

(200,500,1 000)~2 500

2 500~~5 000

5 000~8 000

8 000~15 000

>15000

注:由于各流域的成土自然条件的差异,可按实际情况确定土壤允许流失量的大小,从200、500.1000t/(km2.年)起算,但允许值不得小于200或超过1000t/(km2·年)。3.2.3评述内容:公路施工中高填、深挖处的坡面及取弃土(渣)场地,扰动后容易引起塌方、泥石流等地质病害的路段。

3.2.4现状评述

3.2.4.1现状调查:调查沿线水土流失现状,土壤侵蚀类别、地形、地貌、地质、植被覆盖率、降雨情况及土壤侵蚀模数等。

3.2.4.2现状评述:给出调查各项目的结果,综合评述路线经过地区的国家、省(区)、县人民政府批准的水土流失重点防治区和一般地区的水土流失现状与治理情况。3.2.5水土流失的侵蚀量预测

水土流失侵蚀量三水土流失侵蚀模数×水土流失面积1.水土流失侵蚀模数,宜采用路线经过地区的市、县级水利行政主管部门提供的当地资料。289

JTJ 005—1996

2.长江流域及以南地区可采用式(3.2.5-1)计算:E-R·K·LS·P

各参数定义及选用见附录C1。

3.黄准流域及以北地区可采用式(3.2.5-2)计算:i1.4S0. 93 H0.76

E* = 9. 35

各参数定义及选用见附录C1。

(3.2.5-1)

(3.2.5-2)

3.2.6预测影响分析:根据预测结果,结合路线在施工期对地表植被的破坏程度,以及填、挖路段状况,分析路线在施工期和营运初期对沿线水土流失的影响,并提出治理措施或对策建议。3.3农业土壤与农作物中铅含量的影响3.3.1评价范围:为项目《可行性研究报告》提供的路中心线两侧各200m范围内。3.3.2评价标准

3.3.2.1路线经过地区A层土壤中铅含量的评价标准,按式(3.3.2)计算。B = MD

式中:B-—评价标准值,mg/kg;

M—路线经过省(区)内A层土壤中铅含量的几何平均值,mg/kg#D一一路线经过省(区.)内A层土壤中铅含量的几何标准差。(3.3.2)

式中M、D取值,可从《中国土壤元素背景值》中查得。当查不到M、D值时,可取未受污染的对照点土样中铅含量均值为标准。

3.3.2.2A层土壤铅的环境容量限值(CK)。酸性土地区(pH<6.5)铅含量采用200mg/kg;中性和碱性土地区(pH≥6.5)铅含量采用300mg/kg。3.3.2.3土壤铅污染等级划分见表3.3.2。表3.3.2、土壤铅污染等级划分

污染等级

指数P值

注:P为铅的环境评价指数。

非污染

轻污染

1.0中污染

2.5重污染

3.3.2.4路线经过地区农作物中含铅限量标准:按《食品中铅限量卫生标准》(GB14935一1994)执行。豆类≤0.8mg/kg;薯类≤0.4mg/kg粮食≤0.4mg/kg;蔬菜≤0.2mg/kg3.3.3评价因子

农牧业土壤中的铅(Pb)含量、PH值、有机质含量,选取具有代表性的粮食作物、蔬菜、水果等,测定其可食部位的铅(Pb)含量。

3.3.4现状评价

3.3.4.1现状调查:调查沿线评价范围内土壤的类型、现有铅污染排放源和排放及其对土壤的影响程度,调查农作物种植种类、播种面积与亩产等。3.3.4.2现状监测:选取有代表性的农较业土壤和农作物布设采样区。布点原则和监测方法如下:1.在评价范圃内没有其他公路时,平原微丘区采用梅花形,山岭重丘区采用蛇形布点,每个区不少于3个采样点。

2.在评价范围内与二级以上公路并行或者相交时,筛选1~2个具代表性采样区,以原公路中心线为起点,在常年主导风向的下风向一侧,设置不等距的采样点,每个断面不少于3个采样点。3.土壤和农作物应同点同时采样。4.测试方法:铅按《环境监测分析方法》中的有关规定进行。其他因子按《公路土工试验规程》(JTJ051-1993)执行。

JTJ 005--1996

3.3.4.3现状评价,用评价指数法,按式(3.3.4)计算;P=C/B

式中:P

铅的环境评价指数;

铅的实际测试值,mg/kg;

B——铅的评价标准植,mg/kg。(3.3.4)

根据3.3.2条评价标准对土壤和农作物可食部位中铅含量的污染现状及其他因子含量作现状评价。

3.3.5A层土壤铅含量影响预测

铅含量预测按式(3.3.5-1)计算:W,= B.K\+KR.K

式中:W.

预测n年A层土壤中铅含量的累积量,mg/kg;铅在土壤中的残留率,一般取95%;A层土壤中的铅含量背景值,mg/kg,从《中国土壤元素背景值》中查得;铅排放在A层土壤中的年输入量,mg/kg,其计算见附录C2;预测年数,年;

mm营运年度,1,2,3.…n。

3.3.5.2土壤铅环境容量按式(3.3.5-2)计算:G

(CK - B。C,)

式中:Q

土壤铅环境容量,g/公顷;

土壤中铅环境容量限值,mg/kg;同式(3.3.5-1);

铅的输人增量[C,=Wn,将式(3.3.5-1)中n=20代人],mg/kg;每公项耕层土的质量,kg/公项。3.3.5.3A层土壤中铅含量的预测评价(3.3.5-1)

(3.3.5-2)

1.评价方法:用铅的环境评价指数法【同式(3.3.4)】进行,其中C值所表示的为铅的预测值。2.预测评价:根据土壤环境中铅含量预测结果和土壤铅环境容量,对评价范围内土壤中铅含量作出趋势分析,评述沿线主地利用前景以及土环境变化对农牧作物产生的影响。3.3.6防治对策:依据预测结果,结合公路沿线的具体情况,提出防治土壤铅污染的具体对策,对评价范围内土地的合理种植提出建议。3.4水环境的影响

3.4.1评价范围:--般为项目《可行性研究报告》提供的路中心线两侧各200m范围内。当遇到地方政府部门规定的饮用水源地,可扩大到1000m范围内。3.4.2评价标准:按《地面水环境质量标准》(GB3838-3—1988),《污水综合排放标准》(GB89781988),《农田灌溉水质标准》(GB5084—1992),《渔业水质标准》(GB11607-1989)有关规定执行。3.4.3评价内容:施工期污水、生活服务区污水和洗车污水,不得排入《地面水环境质量标准》中所规定的I、I类水域。排入其他水域时,必须符合相应的水质标准,不符合时要进行水质处理。3.4.4评价因子:pH值、铅(Pb)、CODer、石油类、悬浮物。3.4:5现状调查评述

1.调查评价范围内地面水域及功能分类;2.调查了解工程的施工方案,生活服务区的位置及规模;3.调查公路建设项目两侧地表径流方位及水域功能;291

4.调查评价范围内现有水污染排放源;5.对水环境现状进行评述。

3.4.6污水排放预测评价

JTJ 005—1996

3.4.6.1生活服务区污水排放预测量按式(3.4.6-1)计算:Q. (KqiV)/1 000

式中Q.生活区污水排放量,t/d;Q1——-每人每天生活污水量定额(按附录C表C2选用),L/(人·d);V,——生活服务区人数,人;

生活服务区排放系数,一般为0.6~~0.9,北方取小值,南方取大值。K

生活污水成分参考值见附录C表C3。3.4.6.2冲洗汽车用水预测量按式(3.4.6-2)计算:Q。 -- (q2V2)/1 000

式中:Q—冲洗汽车污染水排放量,t/d;92—冲洗—辆汽车用水量,L/辆(按附录C中表C4选用);V2—-冲洗车辆数,辆/d(按预测昼间交通量的2%计)。冲洗汽车污水成分参考值见附录C表C4。(3.4.6-1)

(3.4.6-2)

3.4.6.3当取样测试有害成分含量值高于排放标时,必须进行污水处理。当排放污水难以取样时,可参考附录C表C3、C4中有害成分含量值和排人水体标准值比较,决定排入污水是否应处理。3.4.7保护和治理措施

1,当路线经过当地政府部门确定的饮用水源地时,应对公路选线、桥址选择提出水环境保护要求。2.对不符合《污水综合排放标准》的污水,应提出治理措施。3.交通事故可能对水体造成污染时,应提出应急处理措施。4环境空气影评价

4.1一般规定

4.1.1评价工作等级的划分:公路建设项目,评价工作等级的划分应依据建设规模、污染特征、环境条件、保护对象的环境功能要求以及当地环境质量现状等,一般路段评价从简,敏感路段应适当加深。4.1.2评价范围:项目《可行性研究报告》提供的路中心线两侧各200m范围内,如果在评价区内或边界外附近含有城镇、风景旅游区、名胜古迹等法定保护对象时,评价距离可适当扩大到路中心线两侧各300m的范围内。

4.1.3评价因子:一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、总烃(THC)和总悬浮颗粒物(TSP)。4.1.4评价内容:CO、NOx作现状监测和预测评价;TSP只作现状监测与评价;THC只作排放总量计算。

4.1.5评价标准:执行《环境空气质量标准》(GB3095一1996)或地方规定的标准。4.1.6评价方法

4.1.6.1评价按路段进行,在路段内采取“以点为主,点段结合,反馈全线”的评价原则。4.1.6.2评价路段应根据《可行性研究报告》中预测交通量、气象工程及地形环境特征划分,并选具有代表性的路段进行评价。

4.1.6.3环境空气敏感点应作逐点评价;交通枢纽、高浓度污染区宜进行单独评价。4.1.6.4营运期环境影响预测采用模式计算或类比法。4.1.7施工期可不作污染浓度预测计算,必要时可作类比估算与评价。4.2环境现状评价

4.2.1现状调查

JTJ 005—1996

4.2.1.1调查沿线地形、地貌特点和现有工业污染源的排放特性,收集当地政府制订的功能区划分、坏境空气质量执行标准和发展规划,划分评价路段,确定环境空气敏感点。4.2.1.2收集评价区内环境空气质量常规监测资料,统计分析各点的主要污染物的浓度值、超标量和变化趋势等。

4.2.1.3收集评价路段近13年常规气象资料,包括年、季、月的气压、气温、降水、湿度、日照、主导风向、平均风速、稳定度出现频率等项内容。4.2.2现状监测

4.2.2.1充分利用已有的空气环境质量资料和常规气象资料。当没有资料或资料不完整时,应进行现状监测。

采样、样品分析执行《空气和废气监测分析方法》。4.2.2.2

4.2.2.3监测布点:以环境空气敏感点为主,兼顾全路均布性的原则布设点群。监测点应具有代表性,能反映路段内环境空气污染水平和浓度分布规律。4.2.2.4监测制度:一般取期监测。每期监测至少监测5天并保证3天有效数据,每天至少4次(北京时间7:00,11:00,14:00,19:00时)。

监测应与气象观测(各监测时间的地面风向、风速、气温等)同步进行。4.2.3现状评价

分析评价因子的一次最高值和日均浓度值变化范围、超标率及超标原因,并对环境空气质量现状作出评价。

4.3环境预测评价www.bzxz.net

4.3.1预测交通量

4.3.1.1依据《可行性研究报告》提供的路段预测年交通量和车型构成比,计算各类车型的高峰小时交通量、昼间平均小时交通量。

4.3.1.2按附录B的方法计算各类型车预测年的平均行驶速度。4.3.2车辆排放污染物线源强度

4.3.2.1行驶车辆排放源按连续污染线源计算,线源的中心线即路线中心线。4.3.2.2气态污染物排放源源强按式(4.3.2-1)计算:Q,

S3600-1AE

式中:Q;j类气态污染物排放源强度,mg/(s·m);A—i型车预测年的小时交通量,辆/h;(4.3.2-1)

E一汽车专用公路运行工况下i型车i类排放物在预测年的单车排放因子(推荐值见附录表D1),mg/(辆·m)

4.3.3车辆排放污染物扩散浓度预测4.3.3.1扩散模式具体形式及参数确定与适用条件见附录D中D2。4.3.3.2按评价路段预测,预测结果可用图或数据表格表示,表格格式见附录D中D2.3。4.3.3.3预测点浓度做日平均浓度预测和1h平均浓度预测。日平均浓度在日均交通量和典型气象(风向、风速和稳定度等)条件下预测;1h平均浓度在日高蜂小时交通量和不利扩散气象条件下预测。4.3.3.4预测交通枢纽对预测点影响时,应将各线源贡献量线性叠加。4.3.4类比预测

4.3.4.1类比预测模型见附录D中D2.4;4.3.4.2类比原型选择应符合下列原则:1.与预测路线交通量和平均车速应相近。293

JTJ 005-1996

2.应有与预测路线相近的地形和气象条件。3.类比原型监测点和路线预测点与路中心线垂直距离相同。4.3.5预测评价

4.3.5.1将预测点的预测扩散浓度与背景浓度线性叠加后与标准值比较,分析其达标和超标情况4.3.5.2对敏感点评价时,应分析出现超标时的气象条件和污染程度4.3.5.3根据预测污染程度,作出评价结论。4.3.6根据评价结论,提出环境保护治理措施,供选择的环境保护措施见附录D3。5环境噪声影响评价

5.1般规定

5.1.1评价范围:项目《可行性研究报告》提供的路中心线两侧各200m范围内。5.1.2评价对象:现有的环境噪声敏感建筑物,一般以200人以上的学校教室,50户以上的居民住宅,20张床位以上的医院病房、疗养院住房及待殊宾馆等,作为重点评价对象。其他地带为一般评价对象。5.1.3评价年限:预测评价年限按总则1.0.8条规定。5.1.4评价标准

-般评价对象和重点评价对象中的居民住宅,应执行《城市区域环境噪声标准》中4类标准。重点评价对象中的学校教室、医院病房、疗养院住房和特殊宾馆,应执行《城市区域环境噪声标》中2类标准。

5.1.5评价量:以等效连续A声级LAe为评价量,单位为dB。5.2环境现状评价

5.2.1现状调查

对环境噪南影响重点评价对象的般状况应进行调查与分析。在路线平面图中标出重点评价对象,并列表给出评价对象桩号、距路中心线距离、朝向、高度、受噪声影响的人数,并给出位置示意图。5.2.2现状监测

布点原则:在重点评价对象受交通燥声影响较大地区布2~3个测点;在评价对象受其他噪声(包括铁路、交通量大于100辆/h的公路、工业噪声等)影响较大地区布2~3个測点。每个测点连续监测2天。监测方法:按《环境噪声测量方法》执行。5.2.3现状评价

根据监测的环境噪声值,按本规范5.1.4条评价标准,进行环境噪声现状评价。当环境噪声现状值超标时,应说明超标的原因。

5.3环境预测评价

5.3.1预测方法

5.3.1.1公路交通噪声预测

1.1型车辆行驶于叠间或夜间,预测点接收到小时交通噪声值按式(5.3.1-1)计算:(La = Lw+ 10lg(F)

— AL距*

+ AI城 + L路西 — 13

(5. 3. 1-1)

式中:(LAeu)一一i型车辆行驶于昼间或夜间,预测点接收到小时交通燥声值,dB:L.-第i型车辆的平均辐射声级,dBN;一一第i型车辆的叠间或夜间的平均小时交通量(按附录B计算),辆/h;u,--i型车辆的平均行驶速度,km/h;T.-LA的预测时间,在此取h;

△L离—第i型车辆行驶噪声,昼间或夜间在距噪声等效行车线距离为的预测点处的距离衰294

减量,dB;

JTJ005—1996

AL纵一—

公路纵坡引起的交通噪声修正量,dB;AL路面

公路路面引起的交通噪声修正量,dB。2.各型车辆叠间或夜间使预测点接收到的交通噪声值应按式(5.3.1-2)计算:(LAe)交 -10lg[100.1(Au]+ 100. (LAeym+100. 1LAq'sJ - AL, - AL

(5.3.1-2)

式中:(LA)L、(LAea)M、(LAe)s----分别为大、中、小型车辆昼间或夜间,预测点接收到的交通噪声值,dB;

(LAe)交——预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值。ALI一公路曲线或有限长路段引起的交通噪声修正量,dB;△L2一公路与预测点之间的障碍物引起的交通噪声修正量,dB。上述公路交通噪声预测公式中各参数的确定方法见附录E1中E1.2。5.3.1.2复合地区交通噪声预测

公路互通立交及公路铁路立交周围接收到的交通噪声预测值应按式(5.3.1-3)计算:LAe交立=10lg[100-A交公]+100.1L交公2 ++100.(A\交公:+100.1LA交)

式中:(LAe)交、立———立交周围接收到的交通噪声预测值;dB;(LAeu)交公】—

预测点接受到的第1条公路交通噪声值,dB;(LAeu)交、公2预测点接受到的第2条公路交通噪声值,dB;(LAu)交、公i—预测点接受到的第i条公路交通噪声值,dB;(LAe)交、铁

一预测点接受到的铁路交通噪声值,dB。上述值按式(5.3.1-2)计算。

5.3.1.3预测点叠间或夜间的环境噪声预测值应按式(5.3.1-4)计算:(LAa)m= 10lg[100.1U-Ax +100.1LAg#)式中:(LAeu)预—

(LAeg)*—

5.3.2评价结论

预测点昼间或夜间的环境噪声预测值,dB;(5. 3. 1-3)

(5. 3. 1-4)

预测点预测时的环境噪声背景值,采用本规范5.2.2条监测的该预测点现状环境噪声值,dB。

在环境噪声现状评价与影响预测的基础上,根据采用标准,做出评价结论:1.对一般评价对象中需进行城市规划的路段,划出不同的评价时期的公路交通噪声等声级线图,并标出昼间70dB与夜间55dB等声级线。2.对重点评价对象,应定量计算不同评价时期的环境噪声值,并按5.1.4条评价标准予以评价。3.对于交通噪声防治对策,应进行多方案的技术与经济论证,提出分期实施方案或建议。5.4施工期环境噪声影响评述

5.4.1评述范围:施工场外缘100m,料场100m范围内。5.4.2评述对象:本规范5.1.2条规定中的重点评价对象。5.4.3评述标准:参照《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—90)标准。5.4.4施工期环境噪声影响评述:通过调查和类比预测,简要评述公路施工期环境噪声的影响程度,提出噪声防治对策或建议。

A1.1评价大纲目录

第一章

第二章

第三章

第四章

工程概况

沿线环境概况

JTJ 005—1996

附录A1

公路建设项目环境影响评价大纲的格式和内容环境影响要素识别和评价因子筛选环境影响现状评价

第五章

第六章

第七章

第八章

环境影响预测评价

提交成果

组织分工与实施进度

经费概算

第九章

注:在评价特殊路段和国际金融组织贷款项目时,应增设公众鑫与、危险品运输、拆迁与安置、可替代方案等项目。A7.2评价大纲编制内容

主要说明环境影响评价项目的背景及任务的由来,项目前期工作委托和进展情况,立项批文时间和文号等。

第一章 总

一、项目建设意义

二、评价目的

三、编制依据(有关法规、项目建议书、可行性研究报告、评价项目委托书等)四、评价范围

五、评价执行标准

六、评价预测时段

七、评价方法

第二章

工程概况

一、路线方案及主要控制点(附地理位置图和路线方案平纵面图)二、预测交通量

三、建设规模及主要技术标准

四、主要工程数量及工期安排

五、投资估算及资金筹措

第三章

沿线环境概况

一、社会环境:社区发展、居民生活质量水平、基础设施、资源利用、景观环境。二、生态环境:动植物环境概况(包括水生动植物、野生动植物、森林、珍稀和濑危物种、自然保护区296

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

公路建设项目环境影响评价规范(试行)Specifications for environment impactassessment of highway

(on trial)

JTJ 005--1996

主编部门:交通部公路科学研究所批准部门:中华人民共和国交通部试行日期:1997年1月1日

关于发布《公路建设项目环境

影响评价规范(试行)》的通知

交公路发[1996]660号

各省、自治区交通厅,北京、天津市公路局,上海市市政工程局,部属公路设计、施工、科研单位,有关院校:

现发布《公路建设项目环境影响评价规范(试行)》(行业编号为JTJ005—1996),作为交通行业标准,自1997年1月1日起试行。请各有关单位将执行过程中发现的问题和意见函告交通部公路科研所,以便修订时参考。

中华人民共和国交通部

一九九六年七月八日

JTJ 005 ---1996

编制说明

为满足公路环境影响评价工作的需要,交通部于1990年下达编制《公路建设项自环境影响评价规范》(以下简称《规范》)的任务,由交通部公路科学研究所(主编)、交通部科技信息研究所、西安公路交通大学、长沙交通学院,共同组成《规范》编制组。编制组于1991年初收集我国近年来公路建设项目环境影响评价大纲、环境影响报告书、有关科研、监测资料及国外有关环保法规、环境评价等资料,并做了具体试验研究和实地监测。编制过程的讨论、审查得到交通部、国家环保局的具体指导,并广泛征求各有关单位和专家的意见,经审查和协调后定稿。本《规范》共五章和五个附录,主要内容:总则、社会环境、生态环境、环境空气质量、环境噪声影响评价。

公路建设项目环境影响评价包括专业多、涉及面广,是一项较为复杂的工作,我国在这方面的工作起步较晚,积累的经验不多,加之编制本《规范》尚属首次,不足之处,有待今后工作中充实和完善。在执行过程中,希各单位结合工作实践认真总结经验,注意积累资料,供今后修订时参考。1总则

1.0.1本规范依据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》和《交通建设项目环境保护管理办法》的有关要求制定1.0.2本规范适用于汽车专用公路及其他有特殊意义公路的新建、改建项目的环境影响评价。1.0.3为了加强公路建设项目环境影响评价技术管理,统-评价范围、评价标准、评价内容和评价方法,保证环境影响评价质量,特制定本规范。1.0.4公路建设项目环境影响评价程序见附表1。1.0.5公路建设项目环境要素识别和评价因子筛选,宜用环境影响矩阵筛选方法,见附表2。1.0.6高速公路、一级公路和经过水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物古迹保护区、经济林带、大中城市的二级汽车专用公路,以及有特殊意义的公路,应编制《公路建设项目环境影响评价大纲》和《公路建设项目环境影响报告书》,其格式和内容要求及印刷规格见附录A1、附录A2。环境要素筛选认为必要时,应增设单项环境影响评价报告。1.0.7对于公路建设规模较小,沿线环境状况比较简单的二级汽车专用公路及其他有特殊意义的公路,可只编制《公路建设项目环境影响报告表》,其格式和内容要求及印刷规格见附录A3。1.0.8评价分为现状评价和预测评价,预测年限取公路峻工投人营运后第7年和第15年。1.0.9本规范按现行国家标准编制,当新的国家标准颁布后,自动替换。2社会环境影响评述““‘

2.1社区发展的影响

2.1.1评述范围:应是建设项目沿线的实际影响范围。当实际影响范围难以确定时,宜用建设项目《可行性研究报告》中所规定的直接影响区域作为实际范围。2.1.2评述内容:社区概况、人口结构、经济发展、路线对两侧交往的阻隔等。2.1.3社区现状调查及影响分析

2.1.3.1调查建设项目沿线的社区划分(以县或地、市为单位)、隶属管辖、地理位置、社区面积,评述建设项目对其影响。

2.1.3.2调查社区人口结构及影响分析286

JTJ005- 1996

1.调查社区内的人口分布、数量、劳力、文化结构及人口自然增长率。2.评述建设项目对文化结构及劳动者就业的影响。2.1.3.3调查社区经济发展及影响分析1.调查建设项目沿线工农业生产总值、国内生产总值、第三产业产值、年出口总额、粮食年产量等主要经济和产品指标,并计算其人均占有量,与该地区所在省(区)的人均占有量进行比较,评价其发展水平。

2.评述建设项目对社区主要经济指标和产品产量的影响。2.1.3.4评价路线对两侧交往阻隔的影响。1.调查人口居住分布、土地隶属状况、交往道路状况。2。评述路线两侧对交往阻隔的影响,提出交往通道设置建议。2.1:4评述因路线布设对社会环境可能产生的影响,应提出降低或消除不利影响的方法和措施。2.2居民生活质量和房屋拆迁的影响2.2.1评述范围:同本规范2.1.1条。2.2.2评述内容:居民生活收入、公共卫生、文化设施、房屋拆迁等。2.2.3生活质量现状调查及影响分析2.2.3.1居民生活收入

调查影响区域内职工年人均收入、农民年人均纯收入、城镇居民年人均生活收入,并与该地区所在省(区)的人均收人比较,评述生活现状水平,分析建设项目对居民生活水平的影响。2.2.3.2调查社区内的万人占有医生数、公共医疗保健设施、人群健康状况,分析建设项目对医疗卫生保健事业发展的影响。

2.2.3.3调查社区内文化设施现状,分析建设项目对文化设施发展带来的影响。2.2.3.4居民房屋拆迁。可根据《可行性研究报告》提供的线位和资料,对拆迁量较大的居民点,实地调查其居民的房屋状况,根据拆迁政策,提出拆迁安置建议。2.3基础设施的影响:

2.3.1评述范围:交通设施评述范围为《可行性研究报告》给定的建设项目直接影响区域,其余项目评述范围为《可行性研究报告》提供的路中心两侧各200m范围内。2.3.2评述内容:交通设施、通讯设施、水利排灌设施及电力设施。2.3.3基础设施现状调查及影响分析2.3.3.1交通、通讯设施

1.调查交通、通讯设施现状,各种交通方式的通行能力,并分析其相互的关系。2.根据《可行性研究报告》提供的线位资料,建设项目对现有公路、铁路、航道、管道运输、航空及通讯设施的影响,应对不利影响提出相应的治理方案。2.3.3.2水利排灌设施

1.调查评述范围内的水利排灌设施的使用现状。2.根据《可行性研究报告》提供的线位,现有水利设施与线位的相关位置,分析建设项目对水利排灌设施的影响,应对不利影响提出相应的治理措施。2.3.3.3迁移电力线和通讯管线。调查迁移设施的类别和数量,并对迁移方案作出评述。2.4资源利用的影响

2.4.1评述范围

2.4.1.1文物古迹评述范围是路中心线两侧各200m范围内,属县级以上人民政府颁布的文物古迹保护单位。

2.4.1.2资源开发利用的评述范围可适当扩大至直接影响区域范围。2.4.1.3土地利用价值预测评价范围,是根据《可行性研究报告》提供的路线永久性利用的土地。287

JTJ 005--1996

2.4.2评述内容:土地资源、矿产资源、旅游资源和文物古迹资源。2.4.3资源利用现状调查及影响分析。2.4.3.1土地资源

路线永久性占地数量(水田、旱田等),农作物种植类别、单产及人均土地占有量,土地经济价值,对原价值及建路使用效益进行影响分析,提出对策。2.4.3.2矿产资源

1.调查矿产资源的种类,开发利用现状,使用的运输方式和流向。2.分析项目建设期对矿产资源开发所造成的影响,应对不利影响提出相应对策。2.4.3.3旅游资源

1.调查已开发和未被开发的旅游资源在沿线的分布状况。2.分析项目建设对旅游资源开发利用的影响,路线经过地带对旅游资源开发区域可能造成的损害,应对不利影响提出相应的防止和治理措施。2.4.3.4文物古迹资源

1.路线经过文物古迹保护区时,依据《中华人民共和国文物保护法》有关规定,对其影响进行评价。2、调查文物古迹保护区的保护级别、分布状况、保护价值和保护现状。3,分析建设项目对文物古迹资源开发利用的影响,应对不利影响提出相应的保护措施。2.5景观环境的影响

2.5.1评述范围:《可行性研究报告》提供的路中心线两侧各200m范围内有特殊景观要求地带,在重要景观较集中的区域,评述范围可以适当扩大。2.5.2评述内容:在景观环境评述中,对自然景观和人文景观进行筛选,对风景名胜资源较集中,自然景观和人文景观较优美,具有一定规模和游览条件,可供人游览、观赏、休息和进行科学文化活动的区域或路段作出评述。

2.5.3评述标准:对作为评述内容确定的景观环境路段按国务院颂布的《风景名胜区管理暂行条例》及地方有关部门颁发的关于《风景名胜区管理暂行条例》实施办法为依据进行环境评述。2.5.4评述方法

2.5.4.1调查区域内原有景观的地貌、植被、水体、建筑及现有社会基础设施状况,应评述路线布局及施工现场对景观的影响程度。确定景观环境区域路段内的自然景观和人文景观的保护目标。2.5.4.2公路的各种构造物,如桥梁、隧道、互通立交、排水构造物、防护工程和服务设施及深挖高填路段,应结合评述区域内的自然景观和现有的人文景观对其建筑造型、色调、格局与周围景观环境相协调,作为景观环境的有机组成部分,提出为公路使用者提供安全、优美、舒适、整洁的旅行和休息环境的设计要求。

2.5.4.3路线经过较有名的和有影响的景观区域时,应有针对性地邀请设计、施工、风景园林、文物古迹、环境保护等方面的专家进行咨询。3生态环境影响评价

3.1野生植物与动物及栖息地的影响3.1.1评价范围:一般为项目《可行性研究报告》提供的路中心线两各200m范围内。对动物作评价时可按其活动规律适当扩大评价范围。3.1.2评述内容:主要指各级人民政府批准的自然保护区、受国家保护的野生动植物,以及公路直接影响的其他自然植被、动物栖息地等。3.1.3现状调查及评述

3.1.3.1现状调查:调查野生动植物的种类、保护级别、分布概况、生活(生长)习性、活动规律、经济和学术价值等。

动物:现存数量及栖息环境特征。JTJ 005--1996

植物:优势群落组成,植被覆盖率,公路用地,占用林地和草地面积或砍伐林木数量等。3.1.3.2调查方法:以收集当地文献资料为主,受国家保护的野生动植物应注重向有关专家咨询。当植物既有资料不完全时,可针对沿线的主要植物群落,筛选出代表性的样点进行样方调查。3.1.3.3现状评述:主要对受国家保护的野生动植物的分布及其栖息环境进行评述,对植被盖率进行说明等。

3.1.4预测评述

3.1.4.1预测方法:采用生态机理分析法或类比法,分析生存环境的变化对动植物个体和群落的影响。3.1.4.2影响程度按表3.1.4分级。表3.1.4影响程度分级

无影响

一般影响

严重影响

保护物种的数量、分布、生存环境均保护物种的数量、分布、生存环境只使保护物种数量减少或因生存环境未引起改变

产生一般改变,仍能正常生存

破坏而迁移它处

3.1.4.3预测评述:对自然保护区的整体影响;对植物生长分布及动物活动规律、栖息环境的影响;对植被覆盖率的影响,根据预测及影响程度进行综合分析,评述影响范围、深度、形式和持续时间等。3.1.5环保措施:根据评述结论,综合建设项目的不利影响,对恢复生态环境及减少不利影响提出措施或建议。

3.2水土流失的影响

3.2.1评述范围:公路两侧路界内以及取、弃土(渣)场地等。3.2.2评述标准:采用路线经过地区多年平均水土流失量为参照量,按表3.2.2分级。表3.2.2水力慢蚀强度分级指标

微度侵蚀(无明显慢蚀)

轻度侵蚀

中度侵蚀

W强度傻蚀

极强度侵蚀

剧烈侵蚀

侵慢蚀模数/[t/(km2,年)】

<200,500,1000

(200,500,1 000)~2 500

2 500~~5 000

5 000~8 000

8 000~15 000

>15000

注:由于各流域的成土自然条件的差异,可按实际情况确定土壤允许流失量的大小,从200、500.1000t/(km2.年)起算,但允许值不得小于200或超过1000t/(km2·年)。3.2.3评述内容:公路施工中高填、深挖处的坡面及取弃土(渣)场地,扰动后容易引起塌方、泥石流等地质病害的路段。

3.2.4现状评述

3.2.4.1现状调查:调查沿线水土流失现状,土壤侵蚀类别、地形、地貌、地质、植被覆盖率、降雨情况及土壤侵蚀模数等。

3.2.4.2现状评述:给出调查各项目的结果,综合评述路线经过地区的国家、省(区)、县人民政府批准的水土流失重点防治区和一般地区的水土流失现状与治理情况。3.2.5水土流失的侵蚀量预测

水土流失侵蚀量三水土流失侵蚀模数×水土流失面积1.水土流失侵蚀模数,宜采用路线经过地区的市、县级水利行政主管部门提供的当地资料。289

JTJ 005—1996

2.长江流域及以南地区可采用式(3.2.5-1)计算:E-R·K·LS·P

各参数定义及选用见附录C1。

3.黄准流域及以北地区可采用式(3.2.5-2)计算:i1.4S0. 93 H0.76

E* = 9. 35

各参数定义及选用见附录C1。

(3.2.5-1)

(3.2.5-2)

3.2.6预测影响分析:根据预测结果,结合路线在施工期对地表植被的破坏程度,以及填、挖路段状况,分析路线在施工期和营运初期对沿线水土流失的影响,并提出治理措施或对策建议。3.3农业土壤与农作物中铅含量的影响3.3.1评价范围:为项目《可行性研究报告》提供的路中心线两侧各200m范围内。3.3.2评价标准

3.3.2.1路线经过地区A层土壤中铅含量的评价标准,按式(3.3.2)计算。B = MD

式中:B-—评价标准值,mg/kg;

M—路线经过省(区)内A层土壤中铅含量的几何平均值,mg/kg#D一一路线经过省(区.)内A层土壤中铅含量的几何标准差。(3.3.2)

式中M、D取值,可从《中国土壤元素背景值》中查得。当查不到M、D值时,可取未受污染的对照点土样中铅含量均值为标准。

3.3.2.2A层土壤铅的环境容量限值(CK)。酸性土地区(pH<6.5)铅含量采用200mg/kg;中性和碱性土地区(pH≥6.5)铅含量采用300mg/kg。3.3.2.3土壤铅污染等级划分见表3.3.2。表3.3.2、土壤铅污染等级划分

污染等级

指数P值

注:P为铅的环境评价指数。

非污染

轻污染

1.0

2.5

3.3.2.4路线经过地区农作物中含铅限量标准:按《食品中铅限量卫生标准》(GB14935一1994)执行。豆类≤0.8mg/kg;薯类≤0.4mg/kg粮食≤0.4mg/kg;蔬菜≤0.2mg/kg3.3.3评价因子

农牧业土壤中的铅(Pb)含量、PH值、有机质含量,选取具有代表性的粮食作物、蔬菜、水果等,测定其可食部位的铅(Pb)含量。

3.3.4现状评价

3.3.4.1现状调查:调查沿线评价范围内土壤的类型、现有铅污染排放源和排放及其对土壤的影响程度,调查农作物种植种类、播种面积与亩产等。3.3.4.2现状监测:选取有代表性的农较业土壤和农作物布设采样区。布点原则和监测方法如下:1.在评价范圃内没有其他公路时,平原微丘区采用梅花形,山岭重丘区采用蛇形布点,每个区不少于3个采样点。

2.在评价范围内与二级以上公路并行或者相交时,筛选1~2个具代表性采样区,以原公路中心线为起点,在常年主导风向的下风向一侧,设置不等距的采样点,每个断面不少于3个采样点。3.土壤和农作物应同点同时采样。4.测试方法:铅按《环境监测分析方法》中的有关规定进行。其他因子按《公路土工试验规程》(JTJ051-1993)执行。

JTJ 005--1996

3.3.4.3现状评价,用评价指数法,按式(3.3.4)计算;P=C/B

式中:P

铅的环境评价指数;

铅的实际测试值,mg/kg;

B——铅的评价标准植,mg/kg。(3.3.4)

根据3.3.2条评价标准对土壤和农作物可食部位中铅含量的污染现状及其他因子含量作现状评价。

3.3.5A层土壤铅含量影响预测

铅含量预测按式(3.3.5-1)计算:W,= B.K\+KR.K

式中:W.

预测n年A层土壤中铅含量的累积量,mg/kg;铅在土壤中的残留率,一般取95%;A层土壤中的铅含量背景值,mg/kg,从《中国土壤元素背景值》中查得;铅排放在A层土壤中的年输入量,mg/kg,其计算见附录C2;预测年数,年;

mm营运年度,1,2,3.…n。

3.3.5.2土壤铅环境容量按式(3.3.5-2)计算:G

(CK - B。C,)

式中:Q

土壤铅环境容量,g/公顷;

土壤中铅环境容量限值,mg/kg;同式(3.3.5-1);

铅的输人增量[C,=Wn,将式(3.3.5-1)中n=20代人],mg/kg;每公项耕层土的质量,kg/公项。3.3.5.3A层土壤中铅含量的预测评价(3.3.5-1)

(3.3.5-2)

1.评价方法:用铅的环境评价指数法【同式(3.3.4)】进行,其中C值所表示的为铅的预测值。2.预测评价:根据土壤环境中铅含量预测结果和土壤铅环境容量,对评价范围内土壤中铅含量作出趋势分析,评述沿线主地利用前景以及土环境变化对农牧作物产生的影响。3.3.6防治对策:依据预测结果,结合公路沿线的具体情况,提出防治土壤铅污染的具体对策,对评价范围内土地的合理种植提出建议。3.4水环境的影响

3.4.1评价范围:--般为项目《可行性研究报告》提供的路中心线两侧各200m范围内。当遇到地方政府部门规定的饮用水源地,可扩大到1000m范围内。3.4.2评价标准:按《地面水环境质量标准》(GB3838-3—1988),《污水综合排放标准》(GB89781988),《农田灌溉水质标准》(GB5084—1992),《渔业水质标准》(GB11607-1989)有关规定执行。3.4.3评价内容:施工期污水、生活服务区污水和洗车污水,不得排入《地面水环境质量标准》中所规定的I、I类水域。排入其他水域时,必须符合相应的水质标准,不符合时要进行水质处理。3.4.4评价因子:pH值、铅(Pb)、CODer、石油类、悬浮物。3.4:5现状调查评述

1.调查评价范围内地面水域及功能分类;2.调查了解工程的施工方案,生活服务区的位置及规模;3.调查公路建设项目两侧地表径流方位及水域功能;291

4.调查评价范围内现有水污染排放源;5.对水环境现状进行评述。

3.4.6污水排放预测评价

JTJ 005—1996

3.4.6.1生活服务区污水排放预测量按式(3.4.6-1)计算:Q. (KqiV)/1 000

式中Q.生活区污水排放量,t/d;Q1——-每人每天生活污水量定额(按附录C表C2选用),L/(人·d);V,——生活服务区人数,人;

生活服务区排放系数,一般为0.6~~0.9,北方取小值,南方取大值。K

生活污水成分参考值见附录C表C3。3.4.6.2冲洗汽车用水预测量按式(3.4.6-2)计算:Q。 -- (q2V2)/1 000

式中:Q—冲洗汽车污染水排放量,t/d;92—冲洗—辆汽车用水量,L/辆(按附录C中表C4选用);V2—-冲洗车辆数,辆/d(按预测昼间交通量的2%计)。冲洗汽车污水成分参考值见附录C表C4。(3.4.6-1)

(3.4.6-2)

3.4.6.3当取样测试有害成分含量值高于排放标时,必须进行污水处理。当排放污水难以取样时,可参考附录C表C3、C4中有害成分含量值和排人水体标准值比较,决定排入污水是否应处理。3.4.7保护和治理措施

1,当路线经过当地政府部门确定的饮用水源地时,应对公路选线、桥址选择提出水环境保护要求。2.对不符合《污水综合排放标准》的污水,应提出治理措施。3.交通事故可能对水体造成污染时,应提出应急处理措施。4环境空气影评价

4.1一般规定

4.1.1评价工作等级的划分:公路建设项目,评价工作等级的划分应依据建设规模、污染特征、环境条件、保护对象的环境功能要求以及当地环境质量现状等,一般路段评价从简,敏感路段应适当加深。4.1.2评价范围:项目《可行性研究报告》提供的路中心线两侧各200m范围内,如果在评价区内或边界外附近含有城镇、风景旅游区、名胜古迹等法定保护对象时,评价距离可适当扩大到路中心线两侧各300m的范围内。

4.1.3评价因子:一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、总烃(THC)和总悬浮颗粒物(TSP)。4.1.4评价内容:CO、NOx作现状监测和预测评价;TSP只作现状监测与评价;THC只作排放总量计算。

4.1.5评价标准:执行《环境空气质量标准》(GB3095一1996)或地方规定的标准。4.1.6评价方法

4.1.6.1评价按路段进行,在路段内采取“以点为主,点段结合,反馈全线”的评价原则。4.1.6.2评价路段应根据《可行性研究报告》中预测交通量、气象工程及地形环境特征划分,并选具有代表性的路段进行评价。

4.1.6.3环境空气敏感点应作逐点评价;交通枢纽、高浓度污染区宜进行单独评价。4.1.6.4营运期环境影响预测采用模式计算或类比法。4.1.7施工期可不作污染浓度预测计算,必要时可作类比估算与评价。4.2环境现状评价

4.2.1现状调查

JTJ 005—1996

4.2.1.1调查沿线地形、地貌特点和现有工业污染源的排放特性,收集当地政府制订的功能区划分、坏境空气质量执行标准和发展规划,划分评价路段,确定环境空气敏感点。4.2.1.2收集评价区内环境空气质量常规监测资料,统计分析各点的主要污染物的浓度值、超标量和变化趋势等。

4.2.1.3收集评价路段近13年常规气象资料,包括年、季、月的气压、气温、降水、湿度、日照、主导风向、平均风速、稳定度出现频率等项内容。4.2.2现状监测

4.2.2.1充分利用已有的空气环境质量资料和常规气象资料。当没有资料或资料不完整时,应进行现状监测。

采样、样品分析执行《空气和废气监测分析方法》。4.2.2.2

4.2.2.3监测布点:以环境空气敏感点为主,兼顾全路均布性的原则布设点群。监测点应具有代表性,能反映路段内环境空气污染水平和浓度分布规律。4.2.2.4监测制度:一般取期监测。每期监测至少监测5天并保证3天有效数据,每天至少4次(北京时间7:00,11:00,14:00,19:00时)。

监测应与气象观测(各监测时间的地面风向、风速、气温等)同步进行。4.2.3现状评价

分析评价因子的一次最高值和日均浓度值变化范围、超标率及超标原因,并对环境空气质量现状作出评价。

4.3环境预测评价www.bzxz.net

4.3.1预测交通量

4.3.1.1依据《可行性研究报告》提供的路段预测年交通量和车型构成比,计算各类车型的高峰小时交通量、昼间平均小时交通量。

4.3.1.2按附录B的方法计算各类型车预测年的平均行驶速度。4.3.2车辆排放污染物线源强度

4.3.2.1行驶车辆排放源按连续污染线源计算,线源的中心线即路线中心线。4.3.2.2气态污染物排放源源强按式(4.3.2-1)计算:Q,

S3600-1AE

式中:Q;j类气态污染物排放源强度,mg/(s·m);A—i型车预测年的小时交通量,辆/h;(4.3.2-1)

E一汽车专用公路运行工况下i型车i类排放物在预测年的单车排放因子(推荐值见附录表D1),mg/(辆·m)

4.3.3车辆排放污染物扩散浓度预测4.3.3.1扩散模式具体形式及参数确定与适用条件见附录D中D2。4.3.3.2按评价路段预测,预测结果可用图或数据表格表示,表格格式见附录D中D2.3。4.3.3.3预测点浓度做日平均浓度预测和1h平均浓度预测。日平均浓度在日均交通量和典型气象(风向、风速和稳定度等)条件下预测;1h平均浓度在日高蜂小时交通量和不利扩散气象条件下预测。4.3.3.4预测交通枢纽对预测点影响时,应将各线源贡献量线性叠加。4.3.4类比预测

4.3.4.1类比预测模型见附录D中D2.4;4.3.4.2类比原型选择应符合下列原则:1.与预测路线交通量和平均车速应相近。293

JTJ 005-1996

2.应有与预测路线相近的地形和气象条件。3.类比原型监测点和路线预测点与路中心线垂直距离相同。4.3.5预测评价

4.3.5.1将预测点的预测扩散浓度与背景浓度线性叠加后与标准值比较,分析其达标和超标情况4.3.5.2对敏感点评价时,应分析出现超标时的气象条件和污染程度4.3.5.3根据预测污染程度,作出评价结论。4.3.6根据评价结论,提出环境保护治理措施,供选择的环境保护措施见附录D3。5环境噪声影响评价

5.1般规定

5.1.1评价范围:项目《可行性研究报告》提供的路中心线两侧各200m范围内。5.1.2评价对象:现有的环境噪声敏感建筑物,一般以200人以上的学校教室,50户以上的居民住宅,20张床位以上的医院病房、疗养院住房及待殊宾馆等,作为重点评价对象。其他地带为一般评价对象。5.1.3评价年限:预测评价年限按总则1.0.8条规定。5.1.4评价标准

-般评价对象和重点评价对象中的居民住宅,应执行《城市区域环境噪声标准》中4类标准。重点评价对象中的学校教室、医院病房、疗养院住房和特殊宾馆,应执行《城市区域环境噪声标》中2类标准。

5.1.5评价量:以等效连续A声级LAe为评价量,单位为dB。5.2环境现状评价

5.2.1现状调查

对环境噪南影响重点评价对象的般状况应进行调查与分析。在路线平面图中标出重点评价对象,并列表给出评价对象桩号、距路中心线距离、朝向、高度、受噪声影响的人数,并给出位置示意图。5.2.2现状监测

布点原则:在重点评价对象受交通燥声影响较大地区布2~3个测点;在评价对象受其他噪声(包括铁路、交通量大于100辆/h的公路、工业噪声等)影响较大地区布2~3个測点。每个测点连续监测2天。监测方法:按《环境噪声测量方法》执行。5.2.3现状评价

根据监测的环境噪声值,按本规范5.1.4条评价标准,进行环境噪声现状评价。当环境噪声现状值超标时,应说明超标的原因。

5.3环境预测评价

5.3.1预测方法

5.3.1.1公路交通噪声预测

1.1型车辆行驶于叠间或夜间,预测点接收到小时交通噪声值按式(5.3.1-1)计算:(La = Lw+ 10lg(F)

— AL距*

+ AI城 + L路西 — 13

(5. 3. 1-1)

式中:(LAeu)一一i型车辆行驶于昼间或夜间,预测点接收到小时交通燥声值,dB:L.-第i型车辆的平均辐射声级,dBN;一一第i型车辆的叠间或夜间的平均小时交通量(按附录B计算),辆/h;u,--i型车辆的平均行驶速度,km/h;T.-LA的预测时间,在此取h;

△L离—第i型车辆行驶噪声,昼间或夜间在距噪声等效行车线距离为的预测点处的距离衰294

减量,dB;

JTJ005—1996

AL纵一—

公路纵坡引起的交通噪声修正量,dB;AL路面

公路路面引起的交通噪声修正量,dB。2.各型车辆叠间或夜间使预测点接收到的交通噪声值应按式(5.3.1-2)计算:(LAe)交 -10lg[100.1(Au]+ 100. (LAeym+100. 1LAq'sJ - AL, - AL

(5.3.1-2)

式中:(LA)L、(LAea)M、(LAe)s----分别为大、中、小型车辆昼间或夜间,预测点接收到的交通噪声值,dB;

(LAe)交——预测点接收到的昼间或夜间的交通噪声值。ALI一公路曲线或有限长路段引起的交通噪声修正量,dB;△L2一公路与预测点之间的障碍物引起的交通噪声修正量,dB。上述公路交通噪声预测公式中各参数的确定方法见附录E1中E1.2。5.3.1.2复合地区交通噪声预测

公路互通立交及公路铁路立交周围接收到的交通噪声预测值应按式(5.3.1-3)计算:LAe交立=10lg[100-A交公]+100.1L交公2 ++100.(A\交公:+100.1LA交)

式中:(LAe)交、立———立交周围接收到的交通噪声预测值;dB;(LAeu)交公】—

预测点接受到的第1条公路交通噪声值,dB;(LAeu)交、公2预测点接受到的第2条公路交通噪声值,dB;(LAu)交、公i—预测点接受到的第i条公路交通噪声值,dB;(LAe)交、铁

一预测点接受到的铁路交通噪声值,dB。上述值按式(5.3.1-2)计算。

5.3.1.3预测点叠间或夜间的环境噪声预测值应按式(5.3.1-4)计算:(LAa)m= 10lg[100.1U-Ax +100.1LAg#)式中:(LAeu)预—

(LAeg)*—

5.3.2评价结论

预测点昼间或夜间的环境噪声预测值,dB;(5. 3. 1-3)

(5. 3. 1-4)

预测点预测时的环境噪声背景值,采用本规范5.2.2条监测的该预测点现状环境噪声值,dB。

在环境噪声现状评价与影响预测的基础上,根据采用标准,做出评价结论:1.对一般评价对象中需进行城市规划的路段,划出不同的评价时期的公路交通噪声等声级线图,并标出昼间70dB与夜间55dB等声级线。2.对重点评价对象,应定量计算不同评价时期的环境噪声值,并按5.1.4条评价标准予以评价。3.对于交通噪声防治对策,应进行多方案的技术与经济论证,提出分期实施方案或建议。5.4施工期环境噪声影响评述

5.4.1评述范围:施工场外缘100m,料场100m范围内。5.4.2评述对象:本规范5.1.2条规定中的重点评价对象。5.4.3评述标准:参照《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—90)标准。5.4.4施工期环境噪声影响评述:通过调查和类比预测,简要评述公路施工期环境噪声的影响程度,提出噪声防治对策或建议。

A1.1评价大纲目录

第一章

第二章

第三章

第四章

工程概况

沿线环境概况

JTJ 005—1996

附录A1

公路建设项目环境影响评价大纲的格式和内容环境影响要素识别和评价因子筛选环境影响现状评价

第五章

第六章

第七章

第八章

环境影响预测评价

提交成果

组织分工与实施进度

经费概算

第九章

注:在评价特殊路段和国际金融组织贷款项目时,应增设公众鑫与、危险品运输、拆迁与安置、可替代方案等项目。A7.2评价大纲编制内容

主要说明环境影响评价项目的背景及任务的由来,项目前期工作委托和进展情况,立项批文时间和文号等。

第一章 总

一、项目建设意义

二、评价目的

三、编制依据(有关法规、项目建议书、可行性研究报告、评价项目委托书等)四、评价范围

五、评价执行标准

六、评价预测时段

七、评价方法

第二章

工程概况

一、路线方案及主要控制点(附地理位置图和路线方案平纵面图)二、预测交通量

三、建设规模及主要技术标准

四、主要工程数量及工期安排

五、投资估算及资金筹措

第三章

沿线环境概况

一、社会环境:社区发展、居民生活质量水平、基础设施、资源利用、景观环境。二、生态环境:动植物环境概况(包括水生动植物、野生动植物、森林、珍稀和濑危物种、自然保护区296

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 其它标准

- 热门标准

- 交通行业标准(JT)

- JT/T216-2020 客车空调系统技术条件

- JT/T307.1-1997 公路及主要构筑物、管理养护单位代码省干线公路代码

- JT/T888-2014 公共汽车类型划分及等级评定

- JT/T1061-2016 桥墩附着式柔性防车撞装置

- JT/T33.12-93 交通行业工人技术等级标准公路工程与航务工程路基工

- JT469-2002 船用儿童救生衣

- JT/T33.18-93 交通行业工人技术等级标准公路工程与航务工程压路机操作工

- JT/T31.4-93 交通行业工人技术等级标准救助打捞海上救捞长

- JT391-1999 公路桥梁盆式橡胶支座

- JT/T155-2004 汽车举升机

- JT/T481-2002 道路货物运输交易信息服务系统技术要求

- JT/T488-2003 轿车运输挂车性能试验方法

- JT/T494-2003 汽油机进气阀沉积物模拟试验方法

- JTJ061-1999 公路勘测规范(附条文说明)

- JT/T291-1995 海港船舶燃料供应行业船舶能耗计算方法

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2