- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 电子行业标准(SJ) >>

- SJ 20077-1992 微电路应用热设计指南

标准号:

SJ 20077-1992

标准名称:

微电路应用热设计指南

标准类别:

电子行业标准(SJ)

标准状态:

现行-

发布日期:

1992-11-19 -

实施日期:

1993-05-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

242.45 KB

点击下载

标准简介:

标准下载解压密码:www.bzxz.net

本标准提供了微电路应用的热设计要求、方法和热性能评价。本标准适用于微电路应用的热设计。 SJ 20077-1992 微电路应用热设计指南 SJ20077-1992

部分标准内容:

中华人民共和国电子行业军用标准FL0113

SJ20077-92

热设计指南

1992-11-19发布

中国电子工业总公司

1993-05-01实施www.bzxz.net

1范围

1.1主题内容

中华人民共和国电子行业军用标准微电路应用热设计指南

Guideofthermal designformicrocircuitapplication本标准提供了微电路应用的热设计要求、方法和热性能评价。1.2适用范围

本标准适用于微电路应用的热设计。2引用文件

GB/T14278-—93电子设备热设计术语GJB548—88

GJB597—88

3定义

微电子器件试验方法和程序

微电路总规范

本标准采用GB/T14278和GJB597中规定的术语定义。4一般要求

4.1微电路应用热设计应与电路设计和机械设计同时进行,并互相兼顾。SJ20077—92

4.2应根据微电路应用的工作特性进行热设计(包括常温、恒温、制冷和加热等各种温度控制技术),并互相协调,处理好彼此之间的矛盾。4.3微电路应用热设计,应考虑工作环境条件、微电路特性、采用的冷却方法和设备级装结构特点等因素的影响,并具备充分的适应能力。4.4当微电路处于最高的工作温度时,微电路所承受的热应力,应满足可靠性规定的要求。4.5应根据热设计的低热阻路径原则,正确处理微电路在印制板组装件或设备中的热安装技术。

.4.6微电路应用的热分析与计算,应与必要的模拟试验(样机或模型)相结合。4.7应对微电路应用的热性能进行评价。4.8应从热控制装置的外形尺寸、重量、能源消耗、结构工艺、维修性、投资费用等各项指标,评价热设计的经济性和可靠性。5详细要求

中国电子工业总公司1992-11-19发布1993-05-01实施

5.1冷却方法的选择

SJ20077—92

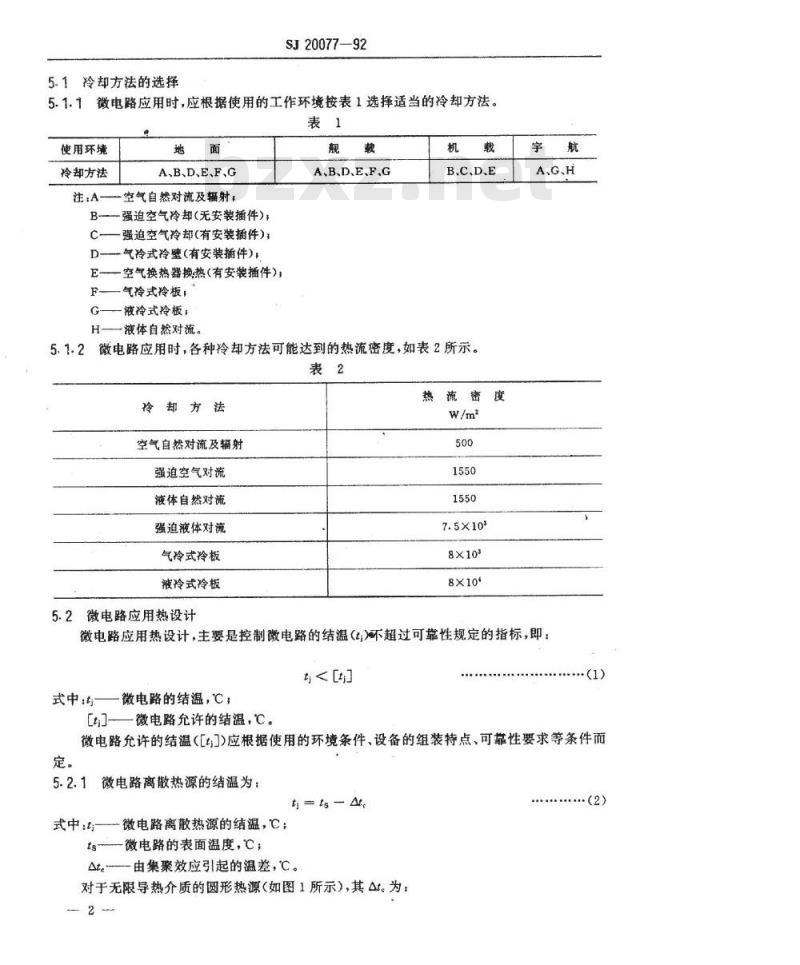

5.1.1微电路应用时,应根据使用的工作环境按表1选择适当的冷却方法。表1

使用环境

玲却方法

A、B、D、E、F、G

空气自然对流及辐射;

强迫空气冷却(无安装插件):一强追空气冷却(有安装插件);D—气冷式冷壁(有安装插件)),E空气换热器换热(有安装插件):F

气冷式冷板,

G——液冷式冷板:

一液体自然对流。

A、B、D.E.F.G

B.C、D.E

5、1.2微电路应用时,各种冷却方法可能达到的热流密度,如表2所示。表2

冷却方法

空气自然对流及辐射

强迫空气对流

液体自然对流

强迫液体对流

气玲式冷板

液冷式冷板

5.2微电路应用热设计

热流密度

8×103

8×104

微电路应用热设计,主要是控制微电路的结温(t)环超过可靠性规定的指标,即:<]

式中:t微电路的结温,℃;

[t]—一微电路允许的结温,℃。(1)

微电路允许的结温([t)应根据使用的环境条件、设备的组装特点、可靠性要求等条件而定。

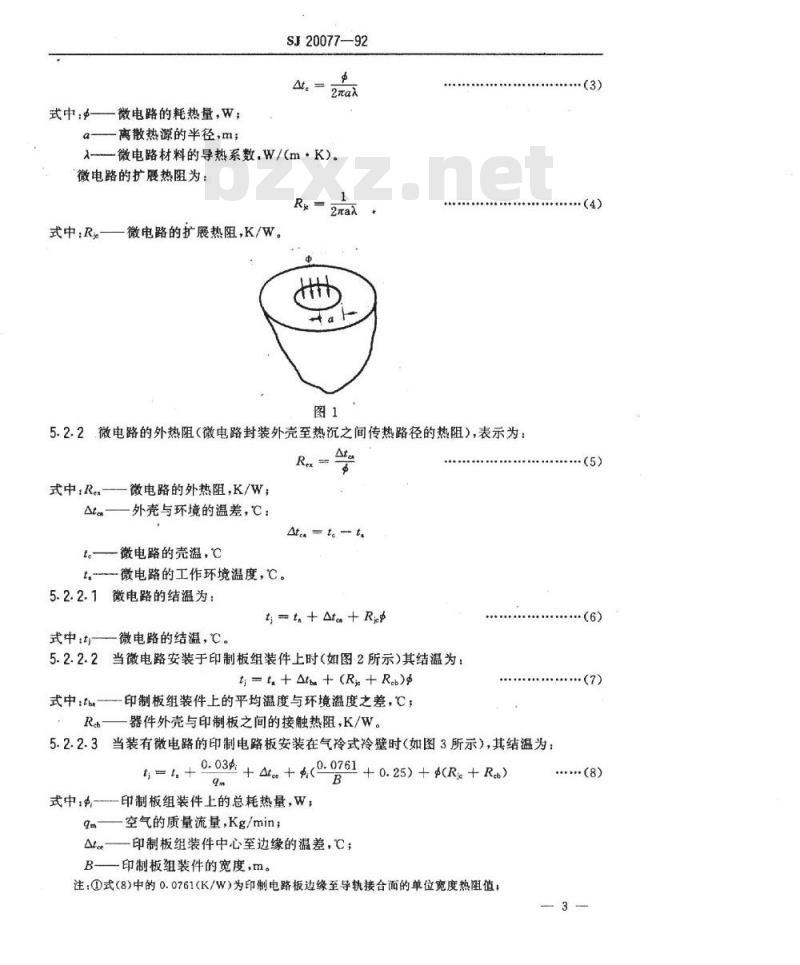

5.2.1微电路离散热源的结温为:t- ts-A

式中:ti—微电路离散热源的结温,C;ts微电路的表面温度,℃;

At由集聚效应引起的温差,℃。对于无限导热介质的圆形热源(如图1所示),其。为:2

式中:—微电路的耗热量,W:

一离散热源的半径,m;

SJ20077—92

2元ax

入--微电路材料的导热系数,W/(m·K)。微电路的扩展热阻为:

一微电路的扩展热阻,K/W

5.2.2微电路的外热阻(微电路封装外壳至热沉之间传热路径的热阻),表示为:Ate

式中R-微电路的外热阻,K/W

外壳与环境的温差,℃:

Atea t

t。微电路的壳温,℃

t.微电路的工作环境温度,℃。5.2.2.1微电路的结温为:

tj = ta+Atea+Re

式中:t微电路的结温,℃。

5.2.2.2当微电路安装于印制板组装件上时(如图2所示)其结温为:t=t+At+(R+Reb)p

式中:th

印制板组装件上的平均温度与环境温度之差,℃;一器件外壳与印制板之间的接触热阻,K/W。5.2.2.3当装有微电路的印制电路板安装在气冷式冷壁时(如图3所示),其结温为:+0. 03+ t+*(0-0761 + 0. 25)+#(R+Rs)t-t.+

式中:中印制板组装件上的总耗热量,W;qm——空气的质量流量,Kg/min;At——印制板组装件中心至边缘的温差,C一印制板组装件的宽度,m。

注:①式(8)中的0.0761(K/W)为印制电路板边缘至导轨接合面的单位宽度热阻值:(3)

(5)

·(6)

SJ20077--92

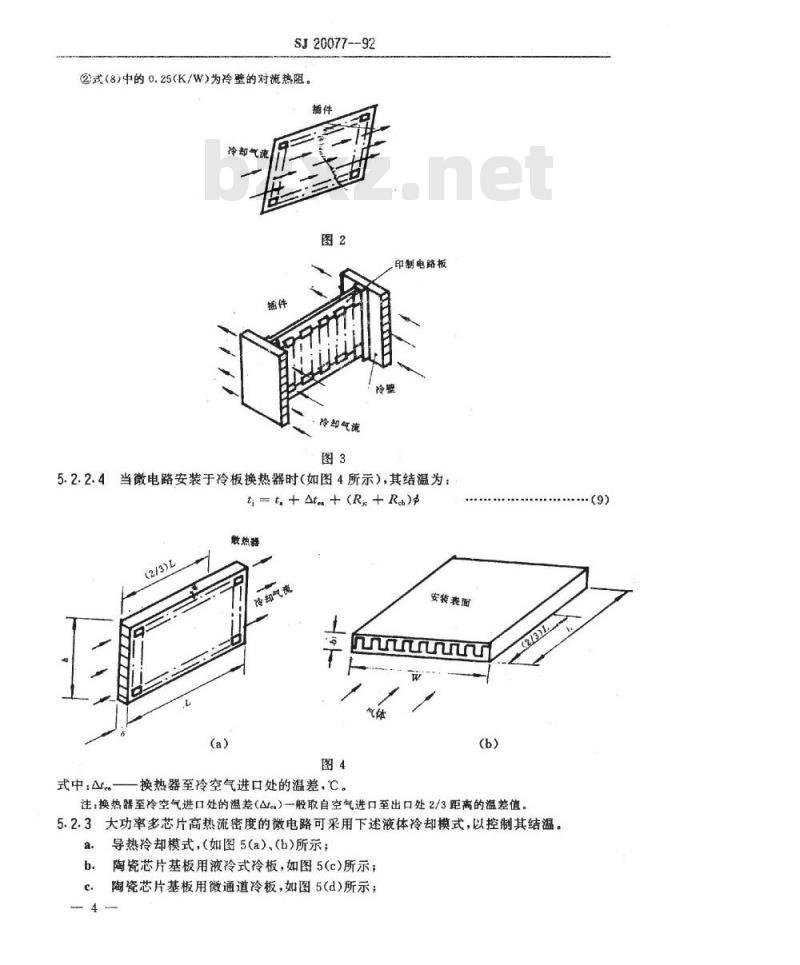

②式(8)中的0.25(K/W)为冷壁的对流热阻。播件

印制电路板

冷却气流

5.2.2.4当微电路安装于冷板换热器时(如图4所示),其结温为:ti=t+Ate+(R+R)p

微热器

12/3)1

式中,t

一换热器至冷空气进口处的温差,℃O

安装表面

注:换热器至冷空气进口处的温差(△e)一般取自空气进口至出口处2/3距离的温差值。5.2.3大功率多芯片高热流密度的微电路可采用下述液体冷却模式,以控制其结温。a.

导热冷却模式,(如图5(a)、(b)所示;陶瓷芯片基板用液冷式冷板,如图5(c)所示;陶瓷芯片基板用微通道冷板,如图5(d)所示;(9)

SJ20077—92

柔性导热体冷却芯片,如图5(e)所示。口

图注:1-冷板:2

5.3微电路的热安装技术

一导热装置:3-

芯片+4-

柔性导热体。

5.3.1应使耗热的器件均匀地布设于印制板组装件上,对温度敏感的器件应避免靠近耗热的器件。

对于采用自然对流冷却的设备,应避免将对温度敏感的器件放置于耗热器件上方。对于采用强迫对流冷却的设备,应将对温度敏感的器件置于冷却剂的进口处(冷风口)。5.3.2对微电路应采用正确的安装方法(如图6所示)。胶粘剂

双列直插

印制电路板

5.3.3采用冷板冷却的印制板组装件,应将对温度敏感的器件放置于紧靠冷板的两端边缘。5.3.4应采取有效措施减少接触热阻:a.

加大界面的接触压力;

加大界面的接触面积;

SJ20077-92

在界面之间填充具有良好导热性能的材料,如导热硅脂、导热膏、导热胶片等;减小界面的粗糙度。

5.3.5应采取有效措施减小导热热阻:a.

尽量缩短传热路径的长度:

增大导热面积:

采用导热系数高的材料:

对某些大功率的混合微电路,可将其芯片装在较大的钼片上(如图7所示)。芯片

5.4冷却剂的选择

基底,

5.4.1采用液体冷却的微电路应正确选择冷却剂和避免冷却剂的泄漏。5.4.1.1对于采用直接漫溃冷却的微电路应注意冷却剂与电气性能的兼容性问题。5.4.1.2组装件外壳应保证其密封性(防止冷却剂泄滑)和有足够的强度。5.4.1.3采用液冷冷板间接冷却时,应尽量减小器件与冷板之间的接触热阻。5.4.1.4间接液冷用的换热器,应结构紧、传热效率高、便于维修。5.4.2采用蒸发冷却的微电路或其组装件,应注意蒸发冷却剂的选择、微电路的安装方向、换热器的选择、压力效应和温度控制等问题。5.5热性能评价

5.5.1微电路及其组装件的热性能试验,应按GJB548中的方法1012规定进行。5.5.2热性能评价应包括热分析和热测量。5.5.2.1热分析

布情况;

建立设备稳态工况的热模型;

建立模型的热阻网络图;

利用有限差分法或有限元法建立热平衡方程,求解热阻网络节点的温度值和温度分d.

当热阻网络中的节点较多时,可利用电子计算机进行辅助热分析。5.5.2.2热测量:

热测量的目的在于检验热设计的正确程度,暴露热设计中的问题,为热分析提供数a.

SJ20077-92

b。热测量应包括微电路的结、热阻、尧温或封装表面温度、热时间常数等参数;C。测量所得的数据,应进行整理和汇集。5.5.3编写热性能评价报告时,应根据分析和测量的结果,对热性能进行评价,并提出结论性的意见。

附加说明:

本标准由中国电子工业总公司科技质量局提出。本标准由中国电子标准化研究所归口。本标准由东南大学和中国电子标推化研究所负责起草。本标准主要起草人:谢德仁、苏翔。计划项目代号:B04009。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

SJ20077-92

热设计指南

1992-11-19发布

中国电子工业总公司

1993-05-01实施www.bzxz.net

1范围

1.1主题内容

中华人民共和国电子行业军用标准微电路应用热设计指南

Guideofthermal designformicrocircuitapplication本标准提供了微电路应用的热设计要求、方法和热性能评价。1.2适用范围

本标准适用于微电路应用的热设计。2引用文件

GB/T14278-—93电子设备热设计术语GJB548—88

GJB597—88

3定义

微电子器件试验方法和程序

微电路总规范

本标准采用GB/T14278和GJB597中规定的术语定义。4一般要求

4.1微电路应用热设计应与电路设计和机械设计同时进行,并互相兼顾。SJ20077—92

4.2应根据微电路应用的工作特性进行热设计(包括常温、恒温、制冷和加热等各种温度控制技术),并互相协调,处理好彼此之间的矛盾。4.3微电路应用热设计,应考虑工作环境条件、微电路特性、采用的冷却方法和设备级装结构特点等因素的影响,并具备充分的适应能力。4.4当微电路处于最高的工作温度时,微电路所承受的热应力,应满足可靠性规定的要求。4.5应根据热设计的低热阻路径原则,正确处理微电路在印制板组装件或设备中的热安装技术。

.4.6微电路应用的热分析与计算,应与必要的模拟试验(样机或模型)相结合。4.7应对微电路应用的热性能进行评价。4.8应从热控制装置的外形尺寸、重量、能源消耗、结构工艺、维修性、投资费用等各项指标,评价热设计的经济性和可靠性。5详细要求

中国电子工业总公司1992-11-19发布1993-05-01实施

5.1冷却方法的选择

SJ20077—92

5.1.1微电路应用时,应根据使用的工作环境按表1选择适当的冷却方法。表1

使用环境

玲却方法

A、B、D、E、F、G

空气自然对流及辐射;

强迫空气冷却(无安装插件):一强追空气冷却(有安装插件);D—气冷式冷壁(有安装插件)),E空气换热器换热(有安装插件):F

气冷式冷板,

G——液冷式冷板:

一液体自然对流。

A、B、D.E.F.G

B.C、D.E

5、1.2微电路应用时,各种冷却方法可能达到的热流密度,如表2所示。表2

冷却方法

空气自然对流及辐射

强迫空气对流

液体自然对流

强迫液体对流

气玲式冷板

液冷式冷板

5.2微电路应用热设计

热流密度

8×103

8×104

微电路应用热设计,主要是控制微电路的结温(t)环超过可靠性规定的指标,即:<]

式中:t微电路的结温,℃;

[t]—一微电路允许的结温,℃。(1)

微电路允许的结温([t)应根据使用的环境条件、设备的组装特点、可靠性要求等条件而定。

5.2.1微电路离散热源的结温为:t- ts-A

式中:ti—微电路离散热源的结温,C;ts微电路的表面温度,℃;

At由集聚效应引起的温差,℃。对于无限导热介质的圆形热源(如图1所示),其。为:2

式中:—微电路的耗热量,W:

一离散热源的半径,m;

SJ20077—92

2元ax

入--微电路材料的导热系数,W/(m·K)。微电路的扩展热阻为:

一微电路的扩展热阻,K/W

5.2.2微电路的外热阻(微电路封装外壳至热沉之间传热路径的热阻),表示为:Ate

式中R-微电路的外热阻,K/W

外壳与环境的温差,℃:

Atea t

t。微电路的壳温,℃

t.微电路的工作环境温度,℃。5.2.2.1微电路的结温为:

tj = ta+Atea+Re

式中:t微电路的结温,℃。

5.2.2.2当微电路安装于印制板组装件上时(如图2所示)其结温为:t=t+At+(R+Reb)p

式中:th

印制板组装件上的平均温度与环境温度之差,℃;一器件外壳与印制板之间的接触热阻,K/W。5.2.2.3当装有微电路的印制电路板安装在气冷式冷壁时(如图3所示),其结温为:+0. 03+ t+*(0-0761 + 0. 25)+#(R+Rs)t-t.+

式中:中印制板组装件上的总耗热量,W;qm——空气的质量流量,Kg/min;At——印制板组装件中心至边缘的温差,C一印制板组装件的宽度,m。

注:①式(8)中的0.0761(K/W)为印制电路板边缘至导轨接合面的单位宽度热阻值:(3)

(5)

·(6)

SJ20077--92

②式(8)中的0.25(K/W)为冷壁的对流热阻。播件

印制电路板

冷却气流

5.2.2.4当微电路安装于冷板换热器时(如图4所示),其结温为:ti=t+Ate+(R+R)p

微热器

12/3)1

式中,t

一换热器至冷空气进口处的温差,℃O

安装表面

注:换热器至冷空气进口处的温差(△e)一般取自空气进口至出口处2/3距离的温差值。5.2.3大功率多芯片高热流密度的微电路可采用下述液体冷却模式,以控制其结温。a.

导热冷却模式,(如图5(a)、(b)所示;陶瓷芯片基板用液冷式冷板,如图5(c)所示;陶瓷芯片基板用微通道冷板,如图5(d)所示;(9)

SJ20077—92

柔性导热体冷却芯片,如图5(e)所示。口

图注:1-冷板:2

5.3微电路的热安装技术

一导热装置:3-

芯片+4-

柔性导热体。

5.3.1应使耗热的器件均匀地布设于印制板组装件上,对温度敏感的器件应避免靠近耗热的器件。

对于采用自然对流冷却的设备,应避免将对温度敏感的器件放置于耗热器件上方。对于采用强迫对流冷却的设备,应将对温度敏感的器件置于冷却剂的进口处(冷风口)。5.3.2对微电路应采用正确的安装方法(如图6所示)。胶粘剂

双列直插

印制电路板

5.3.3采用冷板冷却的印制板组装件,应将对温度敏感的器件放置于紧靠冷板的两端边缘。5.3.4应采取有效措施减少接触热阻:a.

加大界面的接触压力;

加大界面的接触面积;

SJ20077-92

在界面之间填充具有良好导热性能的材料,如导热硅脂、导热膏、导热胶片等;减小界面的粗糙度。

5.3.5应采取有效措施减小导热热阻:a.

尽量缩短传热路径的长度:

增大导热面积:

采用导热系数高的材料:

对某些大功率的混合微电路,可将其芯片装在较大的钼片上(如图7所示)。芯片

5.4冷却剂的选择

基底,

5.4.1采用液体冷却的微电路应正确选择冷却剂和避免冷却剂的泄漏。5.4.1.1对于采用直接漫溃冷却的微电路应注意冷却剂与电气性能的兼容性问题。5.4.1.2组装件外壳应保证其密封性(防止冷却剂泄滑)和有足够的强度。5.4.1.3采用液冷冷板间接冷却时,应尽量减小器件与冷板之间的接触热阻。5.4.1.4间接液冷用的换热器,应结构紧、传热效率高、便于维修。5.4.2采用蒸发冷却的微电路或其组装件,应注意蒸发冷却剂的选择、微电路的安装方向、换热器的选择、压力效应和温度控制等问题。5.5热性能评价

5.5.1微电路及其组装件的热性能试验,应按GJB548中的方法1012规定进行。5.5.2热性能评价应包括热分析和热测量。5.5.2.1热分析

布情况;

建立设备稳态工况的热模型;

建立模型的热阻网络图;

利用有限差分法或有限元法建立热平衡方程,求解热阻网络节点的温度值和温度分d.

当热阻网络中的节点较多时,可利用电子计算机进行辅助热分析。5.5.2.2热测量:

热测量的目的在于检验热设计的正确程度,暴露热设计中的问题,为热分析提供数a.

SJ20077-92

b。热测量应包括微电路的结、热阻、尧温或封装表面温度、热时间常数等参数;C。测量所得的数据,应进行整理和汇集。5.5.3编写热性能评价报告时,应根据分析和测量的结果,对热性能进行评价,并提出结论性的意见。

附加说明:

本标准由中国电子工业总公司科技质量局提出。本标准由中国电子标准化研究所归口。本标准由东南大学和中国电子标推化研究所负责起草。本标准主要起草人:谢德仁、苏翔。计划项目代号:B04009。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 其它标准

- 热门标准

- 电子行业标准(SJ)

- SJ50681.65-1994 TNC系列(接半硬电缆)插孔接触件法兰安装2级射频同轴插座连接器详细规范

- SJ/T11247-2001 永磁铁氧体瓦形磁体公差及外形缺陷

- SJ995-75 双动冲床引伸模 落料凹模 引伸凹模

- SJ1736-1981 通信用送话器电声试验方法

- SJ20792-2000 微通道板光电倍增管测试方法

- SJ1807-1981 2CC120(122、124)~2CC420(422、424)型硅调谐变容二极管

- SJ1553-1980 测温型负温度系数热敏电阻器总技术条件

- SJ3234-1989 电子材料真空放气性能的动态测试方法

- SJ20897-2003 聚对二甲苯气相沉积涂敷工艺规范

- SJ/T1146-1993 电容器用有机薄膜体积电阻率试验方法

- SJ50681.70-1994 N系列(接41.28mm半硬电缆)插孔接触件2级射频同轴插头连接器详细规范

- SJ51428.9-2002 层绞式光缆详细规范

- SJ/T31049-1994 电瓶车完好要求和检查评定方法

- SJ/T10586.3-1994 DW-217型电子玻璃技术数据

- SJ/T10783-1996 电子器件详细规范 半导体集成电路CD7176CP伴音中频放大电路(可供认证用)

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2