- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 通信行业标准(YD) >>

- YD/T 792-1995 8Ghz小容量数字微波通信设备进网技术要求及测量方法

标准号:

YD/T 792-1995

标准名称:

8Ghz小容量数字微波通信设备进网技术要求及测量方法

标准类别:

通信行业标准(YD)

标准状态:

现行-

发布日期:

1995-11-27 -

实施日期:

1995-11-27 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

437.87 KB

点击下载

标准简介:

标准下载解压密码:www.bzxz.net

主题内容:本标准规定了8GHz频段内小容量数字微波通信设备进入国家公用电话网所必须满足的技术要求及测量方法,进入专用网也可参照本标准。适用范围:本标准适用于8GHz频段内容量小于10Mbit/s的数字微波通信设备。 YD/T 792-1995 8Ghz小容量数字微波通信设备进网技术要求及测量方法 YD/T792-1995

部分标准内容:

YD/T792—95

本标准基带接口等效采用了GB7611-87《脉冲编码调制通信系统网络数字接口参数》中的部分条款;在比特差错性能要求方面采用了国家标准GB13159--91《数字微波接力通信系统进网要求》中关于中级电路和用户级电路以及第二、第三、第四类数字段的相应条款;射频波道的频率配置也根据需要采用了GB13159--91中的部分条款。对于《数字微波收发信机进网要求》中已有规定的相应指标,本标准与其一致。以后在小容量数字微波通信设备进网中应遵照本标准执行。本标准由邮电部电信科学研究规划院提出并归口。本标准由邮电部兴安通信设备厂负责起草。本标准主要起草人:杨盛春、王敏杰、陈巧云。81

1范围

中华人民共和国通信行业标准

8GHz小容量数字微波通信设备

进网技术要求及测量方法

YD/T 792—95bZxz.net

本标准规定了8GHz频段内小容量数字微波通信设备进入国家公用电话网所必须满足的技术要求及测量方法,进入专用网也可参照本标准。本标准适用于8GHz频段内容量小于10Mbit/s的数字微波通信设备。2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB6361一86微波接力通信系统抛物面天线型谱系列GB 7611—87

脉冲编码调制通信系统网络数字接口参数GB11313—89射频同轴连接器总规范GB11314-89N型射频同轴连接器

BNC型射频同轴连接器

GB 11315—89

GB 11316—89

SMA型射频同轴连接器

GB11449.111449.6—89波导法兰盘GB/T12640—90数字微波接力通信设备测量方法GB13159—91数字微波接力通信系统进网要求GB13421--92无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法GB/T13426—92数字通信设备的可靠性要求和试验方法GB/T14130—93电缆数字段进网要求军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求GJB 151—86

GJB152-86军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量YD 536--92

脉冲编码调制通信系统网络数字接口参数测试方法3设备分类及组成

3.1设备分类

可按容量分为2Mbit/s和8Mbit/s(4×2Mbit/s)两类。3.2设备组成

a)天、馈线单元;

b)收发信单元;

c)调制解调单元;

d)数字分复接单元;

e)公务单元;

中华人民共和国邮电部1995-11-27批准82

1995-11-27实施

f)监控及备用倒换单元(可选)。4设备工作条件

4.1正常工作条件

YD/T.792—95

在下列工作条件下,设备应全部符合指标要求:温

度:5℃~40℃,室内型设备;

一15℃~45℃,室外型设备;

-40℃~55℃,室外无源设备。

相对湿度:不大于85%(30℃);气

压:86 kPa~106kPa;

电源电压:额定值-48V(或—24V),变化范围士10%。4.2极限工作条件

若下列任一一条件出现时,设备应能工作,但不保证技术指标。恢复到正常工作条件后,设备的技术指标应符合规定的技术要求。

度:一5℃~45℃(室内型设备),一20℃~50℃(室外型设备)。相对湿度:(93±2)%(30℃);

压:低至70kPa。

电源电压:—40 V~—57 V(或—21 V~~—27V)。5技术要求

5.1射频波道频率配置

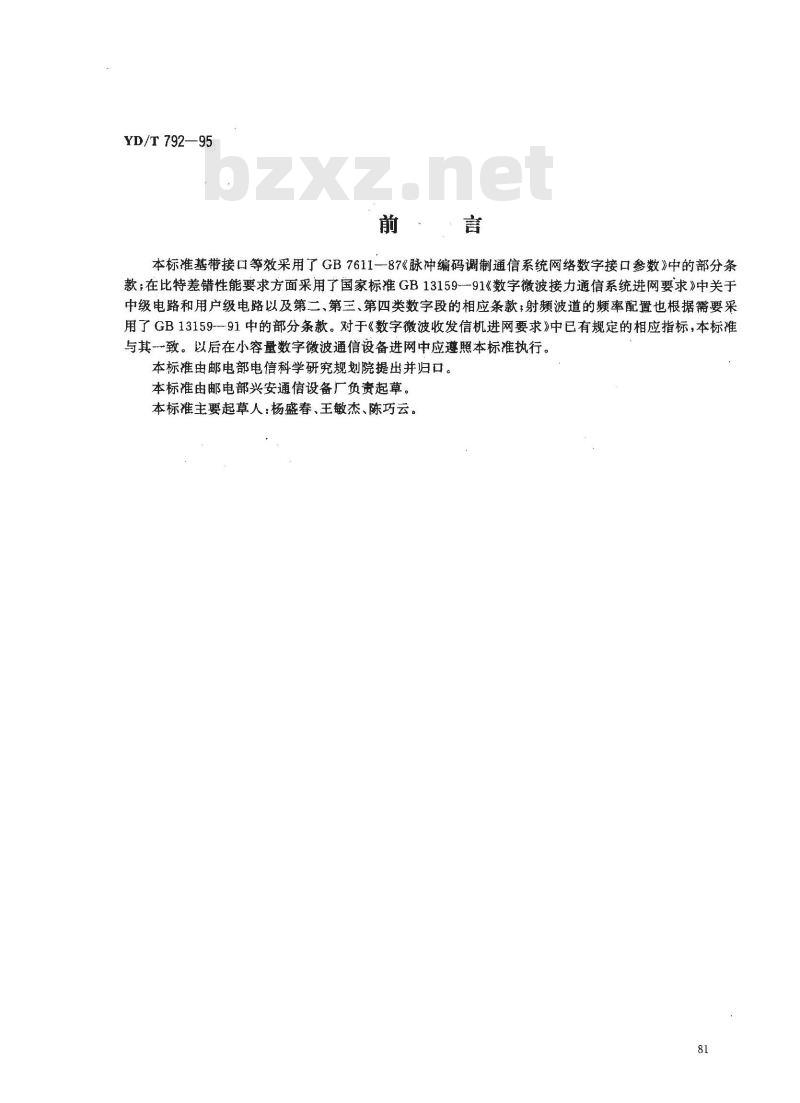

5.1. 18 200 MHz~8 500 MHz工作频段在300MHz带宽内配置12个双向射频波道,如图1所示:所有波道收信频率和发信频率分别置于频段上半段和下半段,相邻交叉极化波道频率间隔11.662MHz,最邻近收、发波道频率间隔23.324MHz,同-波道收发频率间隔151.614MHz,频段的中心频率f。一8350MHz。下半频段各射频波道的中心频率:f,=f。—151.614+11.662n

上半频段各射频波道的中心频率:f',=f+11.662n

式中.n-1.2.3...12.

150MHz

411.662MHz

10.048MHz

151.614MHz

fo=8350MHz

23.324MHz

150MHz

10.056MHz

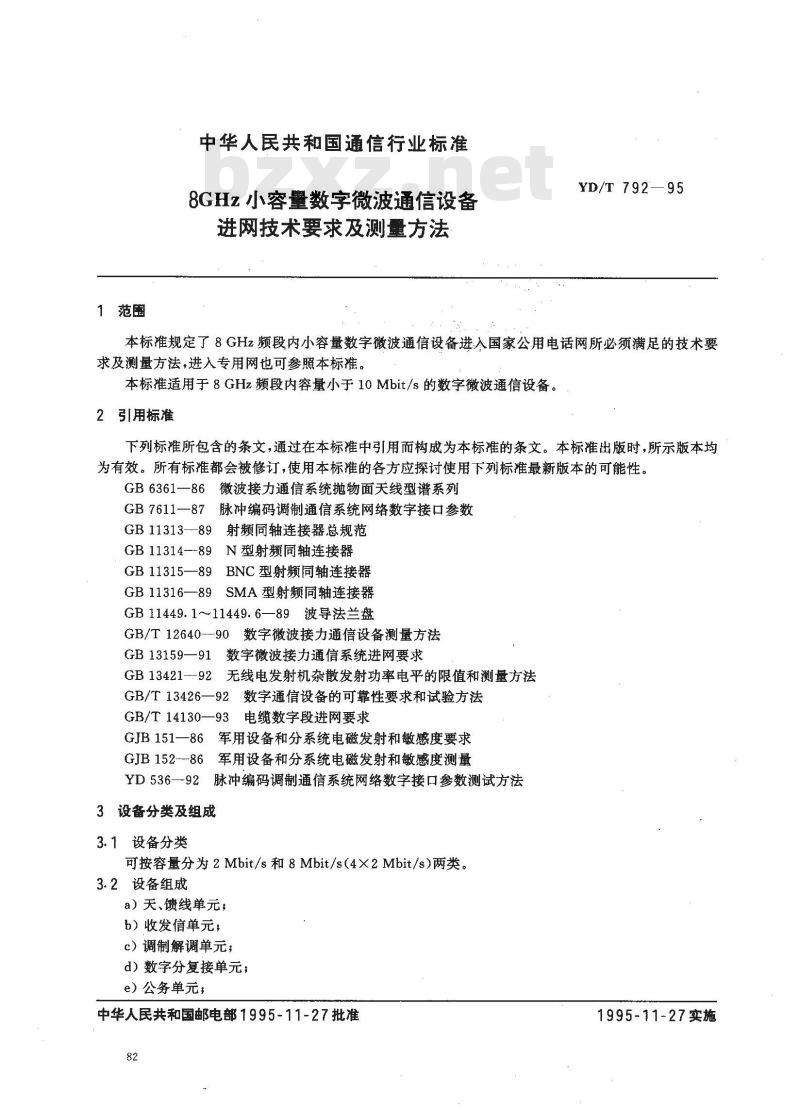

图18200MHz~8500MHz频段内波道频率配置5.1.28500MHz~8750MHz工作频段在250MHz率带宽内配置六个双射频波道,如图2所示。相邻波道频率间隔15MHz,最邻近收发波道频率间隔75MHz,同一波道收发频率间隔150MHz,所有收信频率和发信频率分别置于频段的上半段和下半段,频段中心频率f。=8625MHz。83

下半频段各射频波道的中心频率:f.=f。—127.5+15n

上半频段各射频波道的中心频率:f'n=f。+-22.5+15n

式中:n=1、2、3、4、5、6。

125MHZ

150MHz

YD/T792—95

J。=8625MH2

图28500MHz~8750MHz频段内波道频率配置5.2微波接力线路假设参考数字通道5.2.1小容量数字微波通道质量等级12.5MHz

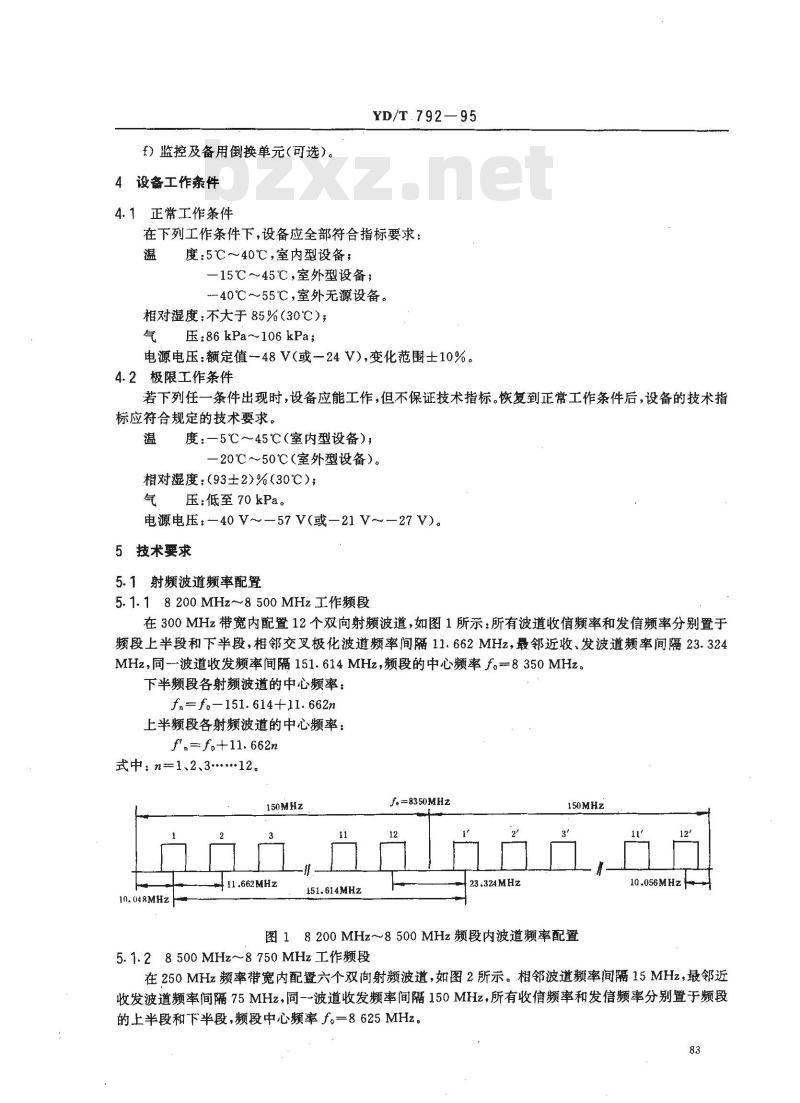

个完整64kbit/s电路交换的数字连接由五个部分组成,如图3。按照每一部分的比特差错性能,可以分成三种级别的数字电路,即高级、中级和用户级电路。数字微波通道是适于构成这些数字电路的传输通道之一,依据数字微波通道在假设参考连接中的位置,分别称其为高级、中级和用户级数字微波通道。高级数字微波通道主要用于国际数字传输和国内干线数字传输;中级数字微波通道主要用于国内支线数字传输;用户级数字微波通道主要用于本地数字交换端局与64kbit/s用户间的数字传输。根据我国的实际情况,小容量数字微波通道的质量等级分为中级数字微波通道和用户级数字微波通道。27500km

1250km

64kbit/s端局

用户级

交换中心

25000km

交换中心

1250km

端局64kbit/s

用户级

假设参考数字连接的电路质量等级划分图3

5.2.2中级假设参考数字微波通道假设参考连接的每一个中级部分的数字微波通道其最大长度约为1250km,可由传输质量不同的四类假设参考数字段组成。第一类和第二类假设参考数字段的长度为280km,第三类和第四类假设参考数字段的长度为50km。

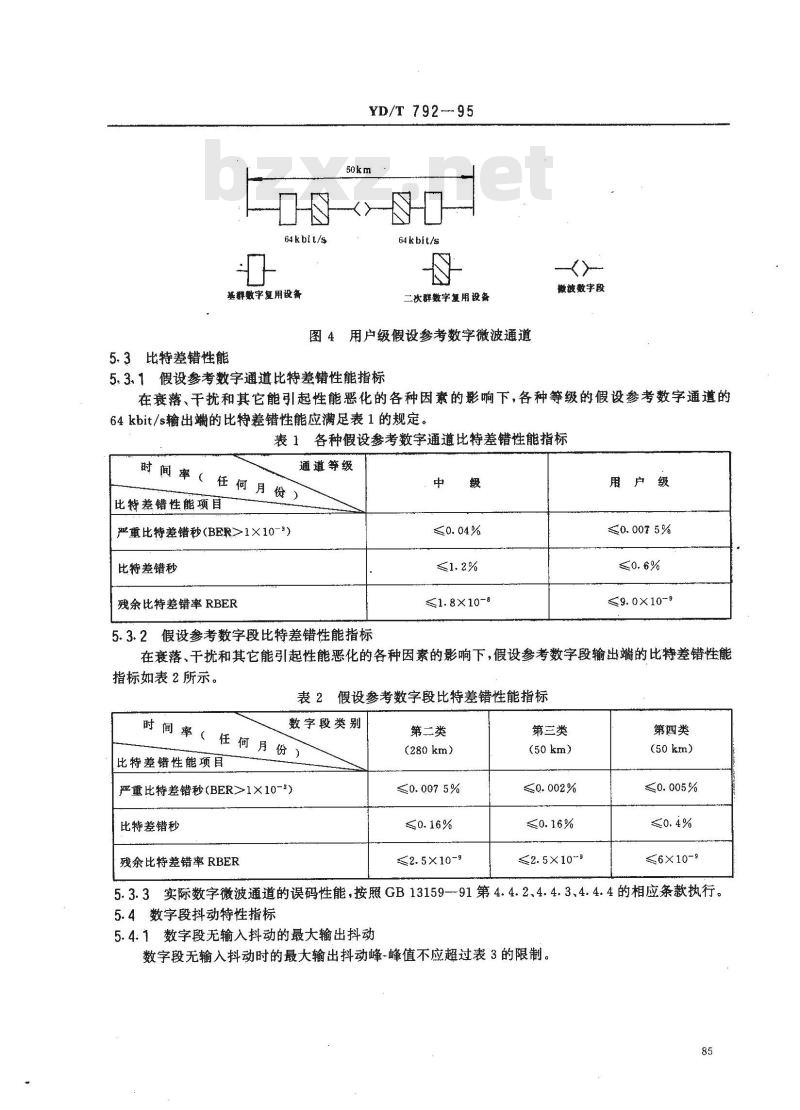

5.2.3用户级假设参考数字微波通道a)用户级假设参考数字微波通道的长度为50km,b)通道的组成见图4。

YD/T 792 --- 95

64kbit/s

基群数字复用设备

64kbit/s

二次群数字复用设备

图4用户级假设参考数字微波通道5.3比特差错性能

5、3、1假设参考数字通道比特差错性能指标微波数字段

在衰落、干扰和其它能引起性能恶化的各种因素的影响下,各种等级的假设参考数字通道的64kbit/s输出的比特差错性能应满足表1的规定。表1各种假设参考数字通遵比特差错性能指标时间率(

通道等级

任何月份)

比特差错性能项目

严重比特差错秒(BER>1×10-°)比特差错秒

残余比特差错率RBER

5.3.2假设参考数字段比特差错性能指标中

≤1.8×10-8

用户级

≤0.0075%

≤9.0×10-9

在衰落、干扰和其它能引起性能恶化的各种因素的影响下,假设参考数字段输出端的比特差错性能指标如表2所示。

表2假设参考数字段比特差错性能指标时间率(任何月份)

数字段类别

比特差错性能项目

严重比特差错秒(BER>1×10-3)

比特差错秒

残余比特差错率RBER

第二类

(280km)

≤0.0075%

≤2.5×10-9

第三类

(50 km)

≤Q.002%

2.5×10~°

第四类

(50km)

≤0.005%

6×10-9

5.3.3实际数字微波通道的误码性能,按照GB13159--91第4.4.2、4.4.3、4.4.4的相应条款执行。5.4数字段抖动特性指标

5.4.1数字段无输入抖动的最大输出抖动数字段无输入抖动时的最大输出抖动峰-峰值不应超过表3的限制。85

数字速率

kbit/s

YD/T 792-95

表3数字段无输入抖动时允许的最大输出抖动峰-峰值长度L数字段输出抖动

假设参考数字段长度 L

数字段的抖动转移特性指标

峰-峰值的限值

测试用滤波器的带宽

低频截止频率

根据GB/T14130推荐的指标,数字段抖动转移特性指标如表4和图5所示。表4数字段抖动转移增益限值

数字速率

kbit/s

假设参考数字段长度L

抖动转移增益限值

斜率=20dB/10oct

数字段抖动转移增益

5.5收发信单元主要性能指标见表5。表5

接收机门限电平(BER=1×10-3)

自动增益控制范围

收信机噪声系数

收信本振频率偏差容限

发信本振频率偏差容限

杂散辐射损耗

5.62048kbit/s接口

基本要求

收发信单元主要性能指标

抖动频率

高频截止频率

不含分路滤波器

相对于发射功率

a)标称比特率:2048kbit/s;

比特率容差:±50X10-6。

YD/T 792-95

b)代码:HDB3,参照GB7611—87附录B。5.6.2电气特性

5.6.2.12048kbit/s接口输出口

a)输出口—般要求,按照GB7611—87表5和图9要求执行;b)输出口输出数字信号允许的最大抖动,应符合GB7611-87表6和图10。5.6.2.22048kbit/s接口输入口

a)输入口输入阻抗,应符合GB7611—87第3.2.2.1要求。b)输入口对输入数字信号抖动和漂移的最低容限,按照GB7611一87第3.2.2.3要求执行。c)输入口允许的连接线衰减特性,出现在输入口的数字信号应按5.6.2.1的规定,但允许依连接输出口与输入口所使用的传输线对的不同而引入变化,输入口应能适应这些变化。输入口允许的连接线衰减特性见表6。

表6输入口允许的连接线衰减特性输入与输出口间连接线特性

2 048 kbit/s

测试伪

随机序列

测试频率

衰减范围

襄减规律

d)输入口抗干扰能力指标见表7,其图解说明见图6。输入输出口间连接线屏藏层或外导体接地要求

仅输入端接地仅输出端接地输出输入接地可

表7输入口抗干扰能力指标

信号对干扰

kbit/s

不平衡

信号合成器

信号防卫度

输入阻抗a点输出阻抗b点传输衰减a-B

不平衡

不平衡

连接线特性

参见表6

参见表6

干扰信号源

标称速率

kbit/s

等效二进制

伪随机序列

215 -1

伪随机序列

215 .—1

注:信号对干扰信号防卫度B的数学表示如下:B=201g(输出口发送标准脉冲幅度/千扰信号幅度)(dB)b

信号合成器

数字信号源

可变度减器

干扰信导源

(掩出输入口间连接线)

待测输入口

被测设备

图6输入口抗干扰能力指标图解说明当在网络数字接口上必须实现具有75α阻抗输出(输入)口与具有120阻抗输入(输出)口5.6.2.3

YD/T 792—95

互相连通时,阻抗适配措施应由75α阻抗端解决。5.78448kbit/s接口

5.7.1基本要求

a)标称比特率:8448kbit/s,

比特率容差:±30×10-6。

b)代码;HDB3,参照GB 7611—87附录B。5.7.2电气特性

5.7.2.18448kbit/s接口输出口

a)输出口一般要求,按照GB761187表10和图15要求执行;b)输出口输出数字信号允许的最大抖动,按照GB761187表11和图16执行。5.7.2.28448kbit/s接口输入口

a)输入口输入阻抗,应符合GB7611一87第4.2.2.1要求。b)输入口对输入数字信号抖动和漂移的最低容限,按照GB7611一87第4.2.2.3要求执行。c)输入口允许连接线衰减特性,出现在输入口的数字信号应按5.7.2.1的规定,但允许依连接输出口与输入口所使用的传输线对的不同而引入变化,输入口应能适应这些变化。输入口允许连接线衰减特性见表8。

表8输入口允许连接线衰减特性

输入与输出口间连接线特性

kbit/s

测试伪

随机序列

215——1

测试频率

衰减范围

衰减规律

d)输入口抗干扰能力指标见表9,其图解说明见图6。输入输出口间连接线屏蔽层或外导体接地要求

仅输入端接地仅输出端接地输出输入接地可

表9输入口抗干扰能力指标

kbit/s

5.8中频接口

信号对干扰

信号防卫度

信号合成器

连接线特性

输入阻抗a点输出阻抗b点传输衰减an

不平衡

不平衡

a)中频频率标称值为70MHz,频率偏差为士1MHz;b)中频接口电平见表10;

参见表6

中频接口电平

输出电平

输入电平

标称值,dBm

c)中频阻抗752(不平衡),回波损耗L≥26 dB,其测试带宽为:8 Mbit/s

±4 MHz;

干扰信号源

标称速率

kbit/s

容差,dB

等效二进制

伪随机序列

2 Mbit/s

±2 MHz。

5.9射频接口(含分路系统)

a)标称特性阻抗为50Q;

YD/T 792--- 95

b)输入/输出驻波比:同轴接口VSWR≤1.30(士4MHz);波导接口VSWR≤1.20(±4MHz);c)波导规格及连接法兰盘按照GB11449.1~~11449.6的规定,同轴插头座按照GB11313~11316的规定。

5.10可用度指标

5.10.1可用度

假设参考数字通道(或数字段)可用度由(1)式表示:可用时间

可用度=1一不可用度一可用时高单果哥用时间×100%5.10.2不可用时间

(1)

不可用时间表示在至少一个传输方向上只要下述两个条件中有一个连续出现10s,即认为该通道不可用时间开始,且这10s计入其不可用时间。a)数字信号阻断(即定位或定时丧失);b)每秒平均比特差错率大于1×10-3。5.10.3可用时间

可用时间表示在两个传输方向上,下述两个条件同时连续出现10s,即认定该通道可用时间开始:且这 10 s计入其可用时间。

a)数字信号恢复(即定位或定时信号恢复);b)每秒平均比特差错率小于1×10-3。5.10.4假设参考数字通道和数字段的可用度指标a)中级假设参考数字通道(双向)的年可用度指标为99.7%,b)用户级假设参考数字通道(双向)的年可用度指标为99.8%;c)假设参考数字段的可用度指标如表11。表11数字段可用度指标

数字段类别

第二类280km

第三类50km

第四类50km

5.11可靠性指标

平均无故障工作时间MTBF≥15000h。5.12天线、馈线

5.12.1天线

按通信距离和设备参数确定的天线应符合GB6361的规定。5.12.2馈线

可用度

1--0. 05%

1—0.05%

馈线采用矩形波导管、椭圆形半软波导管及其相应波导元件或同轴电缆组成,馈线应具有对空气密封及充气装置。

5.13电磁兼容性

根据GJB151中的有关规定执行。89

6测量方法

测量应在设备正常工作条件下进行。6.1收发信单元主要性能指标的测量YD/T 792—95

6.1.1发信本振频率偏差容限的测量,按照GB/T12640---90第3.2执行。6.1.2杂散辐射损耗的测量,按照GB13421—92第5章执行。6.1.3接收机门限电平的测量,按照GB/T12640—90第9.1执行。6.1.4自动增益控制范围的测量,按照GB/T12640—90第4.5执行。6.1.5收信机噪声系数的测量,按照GB/T12640—90第4.1执行。6.1.6收信本振频率偏差容限的测量,按照GB/T12640—90第4.2执行。6.22048kbit/s接口的测量

6.2.1输出口比特率容差的测量,按照YD536—92第4.3执行。6.2.2

输出口波形参数的测量,按照YD536—92第4.2执行。6.2.3输出口输出数字信号允许的最大抖动的测量,按照YD536~-92第4.4.1执行。输入口输入阻抗的测量,按照YD536一92第5.1.1执行。6.2.4

输入口对输入数字信号抖动和漂移最低容限的测量,按照YD536—92第5.3.1执行。6.2.6输入口对数字信号速率偏差容限的测量,按照YD536-92第5.2.1执行。6.2.7输入口抗干扰能力指标的测量6.2.7.1测量原理

根据此项指标的意义和具体规定,增加干扰信号强度,改变输入口接收信号的信/噪比,以能否正确接收信号为判据,用刚好不出现误码的最低信/噪比度量输入口抗干扰能力。6.2.7.2测量配置

如图7。

可变衰减器

图案发生器

(PRBS)

输出输入口间连接线

干扰信号源

二元码避明

传输系统

待测输入口

1要求信号合成器a点输入阻抗为标称值,b点输出阻抗为标称值。a点至b点的传输衰减为零。2干扰信号源与测试信号有相同的脉冲波形和相同的标称速率,但不同步。图7二元码透明传输系统输入口抗干扰能力测量配置6.2.7.3测量操作

a)按图7组成测试电路;

检测器

b)按表7选用图案发生器、干扰信号源。根据可变衰减器衰减量和信号合成器c点至b点的衰减可得信/噪比;

c)增加干扰信号并判定输入口是否正常工作,通常以无误码为正常工作;d)刚不出现误码的最低信/噪比应小于表7中的防卫度B。6.38448kbit/s接口的测量

YD/T 792 -- 95

输出口比特率容差的测量,按照YD536—92第4.3执行。6.3.1

输出口波形参数的测量,按照YD536一92第4.2执行。6.3.3输出口输出数字信号允许的最大抖动的测量,按照YD536一92第4.4.1执行。6.3.4输入口输入阻抗的测量,按照YD536—92第5.1.2执行。6.3.5输入口对输入数字信号抖动和漂移最低容限的测量,按照YD536一92第5.3.1执行。6.3.6输入口对数字信号速率偏差容限的测量,按照YD536—92第5.2.1执行。6.3.7输入口抗干扰能力指标的测量6.3.7.1测量原理,同6.2.7.1。6.3.7.2测量配置,同6.2.7.2。6.3.7.3测量操作

a)按图7组成测试电路;

b)按表9选用图案发生器,干扰信号源。根据可变衰减器衰减量和信号合成器c点至b点的衰减可得信/噪比

c)增加干扰信号并判定输入口是否正常工作,通常以无误码为正常工作,d)刚不出现误码的最低信/噪比应小于表9中的防卫度B。6.4中频接口的测量

6.4.1中频回波损耗的测量,按照GB/T12640-~90第5.1执行。6.4.2中频频率标称值及频率偏差的测量,按照GB/T12640—90第5.3执行。6.4.3中频接口电平的测量,按照GB/T12640—90第5.2执行。6.5射频接口的测量

6.5.1射频输出口驻波比的测量,按照GB/T12640--90第3.4执行。6.5.2射频输入口驻波比的测量,同6.5.1。6.6比特差错性能指标的测量

6.6.1一般测量条件

6.6.1.1测量信号

a)序列:伪随机二元序列,周期长度215—1bit;b)速率:2048kbit/s、8448kbit/s;c)接口:HDB 3码。

6.6.1.2测量仪表

经过计量单位检验合格的误码仪或误码分析仪。6.6.2测量目的

通过在高比特率上比特差错的测量,评价64kbit/s通道的比特差错性能。为此目的,定义高比特率上的比特差错参数见表12。

表12高比特率上被测参数的定义参数名称

每秒比特差错数 n

严重比特差错秒

测量间隔为一秒,若一秒内有误码,其比特差错数为 n测量间隔为一秒,若-秒的BER超过选定阀值(10-3或10-*),则该秒为一个严重比特差错秒

6.6.3由高比特率测量结果评价64kbit/s性能的方法根据以下参数计算归一化到64kbit/s的比特差错性能:比特差错秒百分比、严重比特差错秒百分比。通过对基群及二次群的比特率上比特差错测量,根据以下公式进行转换:91

a)比特差错秒

YD/T 792—95

归-化到64kbit/s比特差错秒百分比为ES%:

式中:n-—测量比特率上第i秒的比特差错个数,并删去不可用时间内的比特差错数;N=高比特率速率(kbit/s)

64 kbit/s

N可为32、132。

整个测量时间总秒数,并删去不可用时间的秒数;第i秒的比率

b)严重比特差错秒

(2)

由基群和二次群比特率上比特差错测量来计算64kbit/s的严重比特差错秒百分比的公式为:SES% = Y% + Z%

式中:Y%

高比特上测得严重比特差错秒百分比(3)

高比特率上非严恶重比特差错秒,但比特差错造成该速率上一次或多次顿失步的时间百分比。

6.6.4测量配置

见图8。

图案发生器

(PRBS)

图案发生器

(PRBS)

6.6.5测量操作

6.6.5.1图案发生器功能键置位

被测系统

(a)误码分析仪测试

被测系统

(b)误码仪测试

误码检测器

误码检测器

图8比特差错性能参数测试配置

数字速率、接口、测量序列选择按6.6.1.1。6.6.5.2误码检测器功能键置位

数字速率、接口、测量序列选择与图案发生器相同。92

误码分析仪

计算机或打印机

(数据输出或误码输出),

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

本标准基带接口等效采用了GB7611-87《脉冲编码调制通信系统网络数字接口参数》中的部分条款;在比特差错性能要求方面采用了国家标准GB13159--91《数字微波接力通信系统进网要求》中关于中级电路和用户级电路以及第二、第三、第四类数字段的相应条款;射频波道的频率配置也根据需要采用了GB13159--91中的部分条款。对于《数字微波收发信机进网要求》中已有规定的相应指标,本标准与其一致。以后在小容量数字微波通信设备进网中应遵照本标准执行。本标准由邮电部电信科学研究规划院提出并归口。本标准由邮电部兴安通信设备厂负责起草。本标准主要起草人:杨盛春、王敏杰、陈巧云。81

1范围

中华人民共和国通信行业标准

8GHz小容量数字微波通信设备

进网技术要求及测量方法

YD/T 792—95bZxz.net

本标准规定了8GHz频段内小容量数字微波通信设备进入国家公用电话网所必须满足的技术要求及测量方法,进入专用网也可参照本标准。本标准适用于8GHz频段内容量小于10Mbit/s的数字微波通信设备。2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB6361一86微波接力通信系统抛物面天线型谱系列GB 7611—87

脉冲编码调制通信系统网络数字接口参数GB11313—89射频同轴连接器总规范GB11314-89N型射频同轴连接器

BNC型射频同轴连接器

GB 11315—89

GB 11316—89

SMA型射频同轴连接器

GB11449.111449.6—89波导法兰盘GB/T12640—90数字微波接力通信设备测量方法GB13159—91数字微波接力通信系统进网要求GB13421--92无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法GB/T13426—92数字通信设备的可靠性要求和试验方法GB/T14130—93电缆数字段进网要求军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求GJB 151—86

GJB152-86军用设备和分系统电磁发射和敏感度测量YD 536--92

脉冲编码调制通信系统网络数字接口参数测试方法3设备分类及组成

3.1设备分类

可按容量分为2Mbit/s和8Mbit/s(4×2Mbit/s)两类。3.2设备组成

a)天、馈线单元;

b)收发信单元;

c)调制解调单元;

d)数字分复接单元;

e)公务单元;

中华人民共和国邮电部1995-11-27批准82

1995-11-27实施

f)监控及备用倒换单元(可选)。4设备工作条件

4.1正常工作条件

YD/T.792—95

在下列工作条件下,设备应全部符合指标要求:温

度:5℃~40℃,室内型设备;

一15℃~45℃,室外型设备;

-40℃~55℃,室外无源设备。

相对湿度:不大于85%(30℃);气

压:86 kPa~106kPa;

电源电压:额定值-48V(或—24V),变化范围士10%。4.2极限工作条件

若下列任一一条件出现时,设备应能工作,但不保证技术指标。恢复到正常工作条件后,设备的技术指标应符合规定的技术要求。

度:一5℃~45℃(室内型设备),一20℃~50℃(室外型设备)。相对湿度:(93±2)%(30℃);

压:低至70kPa。

电源电压:—40 V~—57 V(或—21 V~~—27V)。5技术要求

5.1射频波道频率配置

5.1. 18 200 MHz~8 500 MHz工作频段在300MHz带宽内配置12个双向射频波道,如图1所示:所有波道收信频率和发信频率分别置于频段上半段和下半段,相邻交叉极化波道频率间隔11.662MHz,最邻近收、发波道频率间隔23.324MHz,同-波道收发频率间隔151.614MHz,频段的中心频率f。一8350MHz。下半频段各射频波道的中心频率:f,=f。—151.614+11.662n

上半频段各射频波道的中心频率:f',=f+11.662n

式中.n-1.2.3...12.

150MHz

411.662MHz

10.048MHz

151.614MHz

fo=8350MHz

23.324MHz

150MHz

10.056MHz

图18200MHz~8500MHz频段内波道频率配置5.1.28500MHz~8750MHz工作频段在250MHz率带宽内配置六个双射频波道,如图2所示。相邻波道频率间隔15MHz,最邻近收发波道频率间隔75MHz,同一波道收发频率间隔150MHz,所有收信频率和发信频率分别置于频段的上半段和下半段,频段中心频率f。=8625MHz。83

下半频段各射频波道的中心频率:f.=f。—127.5+15n

上半频段各射频波道的中心频率:f'n=f。+-22.5+15n

式中:n=1、2、3、4、5、6。

125MHZ

150MHz

YD/T792—95

J。=8625MH2

图28500MHz~8750MHz频段内波道频率配置5.2微波接力线路假设参考数字通道5.2.1小容量数字微波通道质量等级12.5MHz

个完整64kbit/s电路交换的数字连接由五个部分组成,如图3。按照每一部分的比特差错性能,可以分成三种级别的数字电路,即高级、中级和用户级电路。数字微波通道是适于构成这些数字电路的传输通道之一,依据数字微波通道在假设参考连接中的位置,分别称其为高级、中级和用户级数字微波通道。高级数字微波通道主要用于国际数字传输和国内干线数字传输;中级数字微波通道主要用于国内支线数字传输;用户级数字微波通道主要用于本地数字交换端局与64kbit/s用户间的数字传输。根据我国的实际情况,小容量数字微波通道的质量等级分为中级数字微波通道和用户级数字微波通道。27500km

1250km

64kbit/s端局

用户级

交换中心

25000km

交换中心

1250km

端局64kbit/s

用户级

假设参考数字连接的电路质量等级划分图3

5.2.2中级假设参考数字微波通道假设参考连接的每一个中级部分的数字微波通道其最大长度约为1250km,可由传输质量不同的四类假设参考数字段组成。第一类和第二类假设参考数字段的长度为280km,第三类和第四类假设参考数字段的长度为50km。

5.2.3用户级假设参考数字微波通道a)用户级假设参考数字微波通道的长度为50km,b)通道的组成见图4。

YD/T 792 --- 95

64kbit/s

基群数字复用设备

64kbit/s

二次群数字复用设备

图4用户级假设参考数字微波通道5.3比特差错性能

5、3、1假设参考数字通道比特差错性能指标微波数字段

在衰落、干扰和其它能引起性能恶化的各种因素的影响下,各种等级的假设参考数字通道的64kbit/s输出的比特差错性能应满足表1的规定。表1各种假设参考数字通遵比特差错性能指标时间率(

通道等级

任何月份)

比特差错性能项目

严重比特差错秒(BER>1×10-°)比特差错秒

残余比特差错率RBER

5.3.2假设参考数字段比特差错性能指标中

≤1.8×10-8

用户级

≤0.0075%

≤9.0×10-9

在衰落、干扰和其它能引起性能恶化的各种因素的影响下,假设参考数字段输出端的比特差错性能指标如表2所示。

表2假设参考数字段比特差错性能指标时间率(任何月份)

数字段类别

比特差错性能项目

严重比特差错秒(BER>1×10-3)

比特差错秒

残余比特差错率RBER

第二类

(280km)

≤0.0075%

≤2.5×10-9

第三类

(50 km)

≤Q.002%

2.5×10~°

第四类

(50km)

≤0.005%

6×10-9

5.3.3实际数字微波通道的误码性能,按照GB13159--91第4.4.2、4.4.3、4.4.4的相应条款执行。5.4数字段抖动特性指标

5.4.1数字段无输入抖动的最大输出抖动数字段无输入抖动时的最大输出抖动峰-峰值不应超过表3的限制。85

数字速率

kbit/s

YD/T 792-95

表3数字段无输入抖动时允许的最大输出抖动峰-峰值长度L数字段输出抖动

假设参考数字段长度 L

数字段的抖动转移特性指标

峰-峰值的限值

测试用滤波器的带宽

低频截止频率

根据GB/T14130推荐的指标,数字段抖动转移特性指标如表4和图5所示。表4数字段抖动转移增益限值

数字速率

kbit/s

假设参考数字段长度L

抖动转移增益限值

斜率=20dB/10oct

数字段抖动转移增益

5.5收发信单元主要性能指标见表5。表5

接收机门限电平(BER=1×10-3)

自动增益控制范围

收信机噪声系数

收信本振频率偏差容限

发信本振频率偏差容限

杂散辐射损耗

5.62048kbit/s接口

基本要求

收发信单元主要性能指标

抖动频率

高频截止频率

不含分路滤波器

相对于发射功率

a)标称比特率:2048kbit/s;

比特率容差:±50X10-6。

YD/T 792-95

b)代码:HDB3,参照GB7611—87附录B。5.6.2电气特性

5.6.2.12048kbit/s接口输出口

a)输出口—般要求,按照GB7611—87表5和图9要求执行;b)输出口输出数字信号允许的最大抖动,应符合GB7611-87表6和图10。5.6.2.22048kbit/s接口输入口

a)输入口输入阻抗,应符合GB7611—87第3.2.2.1要求。b)输入口对输入数字信号抖动和漂移的最低容限,按照GB7611一87第3.2.2.3要求执行。c)输入口允许的连接线衰减特性,出现在输入口的数字信号应按5.6.2.1的规定,但允许依连接输出口与输入口所使用的传输线对的不同而引入变化,输入口应能适应这些变化。输入口允许的连接线衰减特性见表6。

表6输入口允许的连接线衰减特性输入与输出口间连接线特性

2 048 kbit/s

测试伪

随机序列

测试频率

衰减范围

襄减规律

d)输入口抗干扰能力指标见表7,其图解说明见图6。输入输出口间连接线屏藏层或外导体接地要求

仅输入端接地仅输出端接地输出输入接地可

表7输入口抗干扰能力指标

信号对干扰

kbit/s

不平衡

信号合成器

信号防卫度

输入阻抗a点输出阻抗b点传输衰减a-B

不平衡

不平衡

连接线特性

参见表6

参见表6

干扰信号源

标称速率

kbit/s

等效二进制

伪随机序列

215 -1

伪随机序列

215 .—1

注:信号对干扰信号防卫度B的数学表示如下:B=201g(输出口发送标准脉冲幅度/千扰信号幅度)(dB)b

信号合成器

数字信号源

可变度减器

干扰信导源

(掩出输入口间连接线)

待测输入口

被测设备

图6输入口抗干扰能力指标图解说明当在网络数字接口上必须实现具有75α阻抗输出(输入)口与具有120阻抗输入(输出)口5.6.2.3

YD/T 792—95

互相连通时,阻抗适配措施应由75α阻抗端解决。5.78448kbit/s接口

5.7.1基本要求

a)标称比特率:8448kbit/s,

比特率容差:±30×10-6。

b)代码;HDB3,参照GB 7611—87附录B。5.7.2电气特性

5.7.2.18448kbit/s接口输出口

a)输出口一般要求,按照GB761187表10和图15要求执行;b)输出口输出数字信号允许的最大抖动,按照GB761187表11和图16执行。5.7.2.28448kbit/s接口输入口

a)输入口输入阻抗,应符合GB7611一87第4.2.2.1要求。b)输入口对输入数字信号抖动和漂移的最低容限,按照GB7611一87第4.2.2.3要求执行。c)输入口允许连接线衰减特性,出现在输入口的数字信号应按5.7.2.1的规定,但允许依连接输出口与输入口所使用的传输线对的不同而引入变化,输入口应能适应这些变化。输入口允许连接线衰减特性见表8。

表8输入口允许连接线衰减特性

输入与输出口间连接线特性

kbit/s

测试伪

随机序列

215——1

测试频率

衰减范围

衰减规律

d)输入口抗干扰能力指标见表9,其图解说明见图6。输入输出口间连接线屏蔽层或外导体接地要求

仅输入端接地仅输出端接地输出输入接地可

表9输入口抗干扰能力指标

kbit/s

5.8中频接口

信号对干扰

信号防卫度

信号合成器

连接线特性

输入阻抗a点输出阻抗b点传输衰减an

不平衡

不平衡

a)中频频率标称值为70MHz,频率偏差为士1MHz;b)中频接口电平见表10;

参见表6

中频接口电平

输出电平

输入电平

标称值,dBm

c)中频阻抗752(不平衡),回波损耗L≥26 dB,其测试带宽为:8 Mbit/s

±4 MHz;

干扰信号源

标称速率

kbit/s

容差,dB

等效二进制

伪随机序列

2 Mbit/s

±2 MHz。

5.9射频接口(含分路系统)

a)标称特性阻抗为50Q;

YD/T 792--- 95

b)输入/输出驻波比:同轴接口VSWR≤1.30(士4MHz);波导接口VSWR≤1.20(±4MHz);c)波导规格及连接法兰盘按照GB11449.1~~11449.6的规定,同轴插头座按照GB11313~11316的规定。

5.10可用度指标

5.10.1可用度

假设参考数字通道(或数字段)可用度由(1)式表示:可用时间

可用度=1一不可用度一可用时高单果哥用时间×100%5.10.2不可用时间

(1)

不可用时间表示在至少一个传输方向上只要下述两个条件中有一个连续出现10s,即认为该通道不可用时间开始,且这10s计入其不可用时间。a)数字信号阻断(即定位或定时丧失);b)每秒平均比特差错率大于1×10-3。5.10.3可用时间

可用时间表示在两个传输方向上,下述两个条件同时连续出现10s,即认定该通道可用时间开始:且这 10 s计入其可用时间。

a)数字信号恢复(即定位或定时信号恢复);b)每秒平均比特差错率小于1×10-3。5.10.4假设参考数字通道和数字段的可用度指标a)中级假设参考数字通道(双向)的年可用度指标为99.7%,b)用户级假设参考数字通道(双向)的年可用度指标为99.8%;c)假设参考数字段的可用度指标如表11。表11数字段可用度指标

数字段类别

第二类280km

第三类50km

第四类50km

5.11可靠性指标

平均无故障工作时间MTBF≥15000h。5.12天线、馈线

5.12.1天线

按通信距离和设备参数确定的天线应符合GB6361的规定。5.12.2馈线

可用度

1--0. 05%

1—0.05%

馈线采用矩形波导管、椭圆形半软波导管及其相应波导元件或同轴电缆组成,馈线应具有对空气密封及充气装置。

5.13电磁兼容性

根据GJB151中的有关规定执行。89

6测量方法

测量应在设备正常工作条件下进行。6.1收发信单元主要性能指标的测量YD/T 792—95

6.1.1发信本振频率偏差容限的测量,按照GB/T12640---90第3.2执行。6.1.2杂散辐射损耗的测量,按照GB13421—92第5章执行。6.1.3接收机门限电平的测量,按照GB/T12640—90第9.1执行。6.1.4自动增益控制范围的测量,按照GB/T12640—90第4.5执行。6.1.5收信机噪声系数的测量,按照GB/T12640—90第4.1执行。6.1.6收信本振频率偏差容限的测量,按照GB/T12640—90第4.2执行。6.22048kbit/s接口的测量

6.2.1输出口比特率容差的测量,按照YD536—92第4.3执行。6.2.2

输出口波形参数的测量,按照YD536—92第4.2执行。6.2.3输出口输出数字信号允许的最大抖动的测量,按照YD536~-92第4.4.1执行。输入口输入阻抗的测量,按照YD536一92第5.1.1执行。6.2.4

输入口对输入数字信号抖动和漂移最低容限的测量,按照YD536—92第5.3.1执行。6.2.6输入口对数字信号速率偏差容限的测量,按照YD536-92第5.2.1执行。6.2.7输入口抗干扰能力指标的测量6.2.7.1测量原理

根据此项指标的意义和具体规定,增加干扰信号强度,改变输入口接收信号的信/噪比,以能否正确接收信号为判据,用刚好不出现误码的最低信/噪比度量输入口抗干扰能力。6.2.7.2测量配置

如图7。

可变衰减器

图案发生器

(PRBS)

输出输入口间连接线

干扰信号源

二元码避明

传输系统

待测输入口

1要求信号合成器a点输入阻抗为标称值,b点输出阻抗为标称值。a点至b点的传输衰减为零。2干扰信号源与测试信号有相同的脉冲波形和相同的标称速率,但不同步。图7二元码透明传输系统输入口抗干扰能力测量配置6.2.7.3测量操作

a)按图7组成测试电路;

检测器

b)按表7选用图案发生器、干扰信号源。根据可变衰减器衰减量和信号合成器c点至b点的衰减可得信/噪比;

c)增加干扰信号并判定输入口是否正常工作,通常以无误码为正常工作;d)刚不出现误码的最低信/噪比应小于表7中的防卫度B。6.38448kbit/s接口的测量

YD/T 792 -- 95

输出口比特率容差的测量,按照YD536—92第4.3执行。6.3.1

输出口波形参数的测量,按照YD536一92第4.2执行。6.3.3输出口输出数字信号允许的最大抖动的测量,按照YD536一92第4.4.1执行。6.3.4输入口输入阻抗的测量,按照YD536—92第5.1.2执行。6.3.5输入口对输入数字信号抖动和漂移最低容限的测量,按照YD536一92第5.3.1执行。6.3.6输入口对数字信号速率偏差容限的测量,按照YD536—92第5.2.1执行。6.3.7输入口抗干扰能力指标的测量6.3.7.1测量原理,同6.2.7.1。6.3.7.2测量配置,同6.2.7.2。6.3.7.3测量操作

a)按图7组成测试电路;

b)按表9选用图案发生器,干扰信号源。根据可变衰减器衰减量和信号合成器c点至b点的衰减可得信/噪比

c)增加干扰信号并判定输入口是否正常工作,通常以无误码为正常工作,d)刚不出现误码的最低信/噪比应小于表9中的防卫度B。6.4中频接口的测量

6.4.1中频回波损耗的测量,按照GB/T12640-~90第5.1执行。6.4.2中频频率标称值及频率偏差的测量,按照GB/T12640—90第5.3执行。6.4.3中频接口电平的测量,按照GB/T12640—90第5.2执行。6.5射频接口的测量

6.5.1射频输出口驻波比的测量,按照GB/T12640--90第3.4执行。6.5.2射频输入口驻波比的测量,同6.5.1。6.6比特差错性能指标的测量

6.6.1一般测量条件

6.6.1.1测量信号

a)序列:伪随机二元序列,周期长度215—1bit;b)速率:2048kbit/s、8448kbit/s;c)接口:HDB 3码。

6.6.1.2测量仪表

经过计量单位检验合格的误码仪或误码分析仪。6.6.2测量目的

通过在高比特率上比特差错的测量,评价64kbit/s通道的比特差错性能。为此目的,定义高比特率上的比特差错参数见表12。

表12高比特率上被测参数的定义参数名称

每秒比特差错数 n

严重比特差错秒

测量间隔为一秒,若一秒内有误码,其比特差错数为 n测量间隔为一秒,若-秒的BER超过选定阀值(10-3或10-*),则该秒为一个严重比特差错秒

6.6.3由高比特率测量结果评价64kbit/s性能的方法根据以下参数计算归一化到64kbit/s的比特差错性能:比特差错秒百分比、严重比特差错秒百分比。通过对基群及二次群的比特率上比特差错测量,根据以下公式进行转换:91

a)比特差错秒

YD/T 792—95

归-化到64kbit/s比特差错秒百分比为ES%:

式中:n-—测量比特率上第i秒的比特差错个数,并删去不可用时间内的比特差错数;N=高比特率速率(kbit/s)

64 kbit/s

N可为32、132。

整个测量时间总秒数,并删去不可用时间的秒数;第i秒的比率

b)严重比特差错秒

(2)

由基群和二次群比特率上比特差错测量来计算64kbit/s的严重比特差错秒百分比的公式为:SES% = Y% + Z%

式中:Y%

高比特上测得严重比特差错秒百分比(3)

高比特率上非严恶重比特差错秒,但比特差错造成该速率上一次或多次顿失步的时间百分比。

6.6.4测量配置

见图8。

图案发生器

(PRBS)

图案发生器

(PRBS)

6.6.5测量操作

6.6.5.1图案发生器功能键置位

被测系统

(a)误码分析仪测试

被测系统

(b)误码仪测试

误码检测器

误码检测器

图8比特差错性能参数测试配置

数字速率、接口、测量序列选择按6.6.1.1。6.6.5.2误码检测器功能键置位

数字速率、接口、测量序列选择与图案发生器相同。92

误码分析仪

计算机或打印机

(数据输出或误码输出),

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 热门标准

- 通信行业标准(YD)

- YD/T993-2016 代替 YD/T 993-2006 有线电信终端设备防雷技术要求及试验方法

- YD/T2855.3-2015 2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网多载波高速分组接入 Uu 接口物理层技术要求 第3部分:复用和信道编码

- YD/T2924-2015 移动分组核心网域名系统(DNS)设备测试方法

- YD/T2245-2011 域名注册系统安全防护要求

- YD/T2583.6-2018 代替 YD/T 1032-2000 蜂窝式移动通信设备电磁兼容性能要求和测量方法 第6部分: 900/1800MHz TDMA 用户设备及其辅助设备

- YD/T1049-2000 800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网设备总测试规范:交换子系统部分

- YD/T2737-2014 2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网 lub/lur 接口技术要求和测试方法(第七阶段)增强型高速分组接入(HSPA+)

- YD/T2074-2010 2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网支持国际移动设备标识(IMEI)校验的终端设备技术要求

- YD/T1566-2007 2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法:高速分组数据(HRPD)(第一阶段)接入网(AN)

- YD/T2771-2014 公共告警协议技术要求

- YD/T1957.1-2009 自动交换光网络(ASON)节点设备技术要求 第1部分:基于同步数字体系(SDH)的ASON节点设备技术要求

- YD/T723.3-2007 通信电缆光缆用金属塑料复合带 第3部分:钢塑复合带

- YD/T1844-2009 WCDMA/GSM(GPRS) 双模数字移动通信终端技术要求和测试方法(第三阶段)

- YD/T1382-2005 IP网络技术要求——流量控制

- YD/T728-1994 电话机防雷技术要求及测试方法

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2