- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 国家标准(GB) >>

- GB/T 18015.1-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分:总规范

标准号:

GB/T 18015.1-1999

标准名称:

数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分:总规范

标准类别:

国家标准(GB)

标准状态:

已作废-

发布日期:

1999-01-01 -

实施日期:

2000-05-01 -

作废日期:

2007-08-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

937.42 KB

替代情况:

被GB/T 18015.1-2007替代采标情况:

≡IEC 1156-1-1994

点击下载

标准简介:

标准下载解压密码:www.bzxz.net

本标准是室内电缆的导则,它规定了对绞和星绞多芯对称电缆的定义和要求。这种电缆用于数字通信系统,如综合业务数字网(ISDN),局域网和数据通信系统。 GB/T 18015.1-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分:总规范 GB/T18015.1-1999

部分标准内容:

GB/T18015.1—1999

本标准等同采用EC1156《数字通信用对绞或星绞对称电缆》系列标准。这一系列标准分别为:IEC1156-1:1994数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第1部分:总规范IEC1156-2:1995数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第2部分:水平层布线电缆分规范IEC1156-2-1:1995数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第2部分:水平层布线电缆第1节:空白详细规范

IEC1156-3:1995数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第3部分:工作区布线电缆分规范IEC1156-3-1:1995数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第3部分:工作区布线电缆第1节:空白详细规范

IEC1156-4:1995数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第4部分:垂直布线电缆分规范

IEC1156-4-1:1995数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第4部分:垂直布线电缆第1节:空白详细规范

与EC1156系列标准相对应,本标准在《数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆》的总标题下分为以下部分:

第1部分(GB/T18015.1—1999):总规范第2部分(GB/T18015.2—1999):水平层布线电缆分规范第3部分(GB/T18015.3—1999):水平层布线电缆空白详细规范第4部分(GB/T18015.4—1999):工作区布线电缆分规范第5部分(GB/T18015.5一1999):工作区布线电缆空白详细规范第6部分(GB/T18015.61999):垂直布线电缆分规范第7部分(GB/T18015.7—1999):垂直布线电缆空白详细规范其中第2,4,6部分应与第1部分一起使用;第3部分应与第1部分和第2部分一起使用;第5部分应与第1部分和第4部分一起使用;第7部分应与第1部分和第6部分一起使用。IEC1156中未规定产品型号,为使我国数字通信用对绞或星绞对称电缆的型号编制方法协调统,本标准第1部分补充了“附录C数字通信用对绞或星绞对称电缆的型号编制方法”,作为提示的附录。

本标准为首次制定的国家标准。本标准第1部分的附录A、附录B和附录C都是提示的附录。本标准由国家机械工业局提出。本标准由全国电线电缆标准化技术委员会归口。本标准起草单位:上海电缆研究所。本标准主要起草人:孟庆林、徐爱华、高欢、梁勇。GB/T18015.1—1999

IEC前言

1)IEC(国际电工委员会)是一个由各国家电工委员会(IEC国家委员会)组成的国际标准化组织。IEC的宗旨是针对电气和电子领域内标准化的所有问题促进国际间合作。为实现这一宗旨,IEC除组织各种活动以外还出版国际标准,并委托各技术委员会制定这些标准。对某项标准感兴趣的任何国家委员会均可参与该标准的制定。与IEC保持业务联系的国际组织、政府或非政府组织也可参与标准的制定。IEC与国际标准化组织(ISO)按双方协议条件紧密合作。2)技术委员会代表各国家委员会对他们特别关切的技术问题制定出的IEC正式决议或协议尽可能地表达出国际上对这些问题的一致意见。3)这些决议或协议以标准、技术报告或导则的形式出版发行,以推荐文件的形式在国际间使用,并且这些文件在此意义上取得各国家委员会的认可。4)为促进国际间的统一,各IEC国家委员会坦诚地以最大可能程度在各自国家和地区标准中采用IEC国际标准。IEC标准与相应的国家或地区标准的任何差异应在国家或地区标准中清楚地指出。5)IEC不提供标志方法以表示对产品的认可,IEC也不对宣称符合某项标准要求的任何设备承担责任。

国际标准EC1156-11156-4由IEC第46技术委员会:“通信与信号电缆、电线、波导、射频连接器和附件”下属的第46C分委员会:“电线和对称电缆”制定。EC1156-1标准文本以下述文件为基础:DIS文件

46C(CO)209

投票表决报告

46c(cO)235

投票表决批准该标准的全部资料均可在上表列出的“投票表决报告”中查找到。IEC1156-1的附录A和附录B仅供参考。IEC1156-2标准文本以下述文件为基础:DIS文件

46C/213/DIS

投票表决报告

46C/237/RVD

投票表决批准该标准的全部资料均可在上表列出的“投票表决报告”中查找到。IEC1156-2-1标准文本以下述文件为基础:DIS文件

46C/214/DIS

投票表决报告

46C/231/RVD

投票表决批准该标准的全部资料均可在上表列出的“投票表决报告”中查找到。I

GB/T18015.1—1999

IEC1156-3标准文本以下述文件为基础:DIS文件

46C/215/DIS

投票表决报告

46C/238/RVD

投票表决批准该标准的全部资料均可在上表列出的“投票表决报告”中查找到。IEC1156-3-1标准文本以下述文件为基础:DIS文件

46C/216/DIS

投票表决报告

46C/232/RVD

投票表决批准该标准的全部资料均可在上表列出的“投票表决报告”中查找到。IEC1156-4标准文本以下述文件为基础:DIS文件

46C/217/DIS

投票表决报告

46C/239/RVD

投票表决批准该标准的全部资料均可在上表列出的“投票表决报告”中查找到。IEC1156-4-1标准文本以下述文件为基础:DIS文件

46C/218/DIS

投票表决报告

46C/233/RVD

投票表决批准该标准的全部资料均可在上表列出的“投票表决报告”中查找到。IEC引言

根据ISO/IECJTC1/SC25提出的研究信息技术用通用布线对用于用户楼宇的电缆进行分类。在选择适用的电缆前应考虑以下因素:a)传输方式,

b)电缆布局。

1总则

1.1范围

中华人民共和国国家标准

数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第1部分:总规范

Multicore and symmetrical pair/quad cablesfor digital communications

Part 1:Generic specificationGB/T18015.1—1999

idtIEC1156-1:1994

本标准是室内电缆的导则,它规定了对绞和星绞多芯对称电缆的定义和要求。这种电缆用于数字通信系统,如综合业务数字网(ISDN)、局域网和数据通信系统。1.2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T2421—1989电工电子产品基本环境试验规程总则(eqvIEC68-1:1982)GB/T2900.101984电工名词术语电线电缆GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第1节:厚度和外形尺寸测量—一机械性能试验(idtIEC811-1-1:1993)GB/T 2951.2-—1997

电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第2节:热老化试验方法(idtIEC811-1-2:1985)GB/T 2951.3—1997

电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第3节:密度测定方法一

—收缩试验(idtIEC811-1-3:1993)一吸水试验一

GB/T2951.4——1997

电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第4节:低温试验(idtIEC811-1-4:1985)

GB/T2951.6—1997

GB/T 2951.8—1997

电缆绝缘和护套材料通用试验方法第3部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法第1节:高温压力试验—抗开裂试验(idtIEC811-3-1:1985)电缆绝缘和护套材料通用试验方法第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法第1节:耐环境应力开裂试验一一空气热老化后卷绕试验融体指数测量方法一一聚乙烯中碳黑和/或矿物质填料含量的测量方法(idtIEC811-4-1:1985)

GB/T 2951.9—1997

电缆绝缘和护套材料通用试验方法第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法第2节:预处理后断裂伸长率试验一一预处理后卷绕试验空气热老化后的卷绕试验一一测定质量的增加附录A:长期热稳定性试验附录B:铜催化氧化降解试验方法(idtIEC811-4-2:1990)GB6995.2—1986电线电缆识别标志第2部分:标准颜色(negIEC3041982)GB/T12666.2—1990电线电缆燃烧试验方法第2部分:单根电线电缆垂直燃烧试验方法(eqvIEC332-1:1979)

国家质量技术监督局1999-11-11批准2000-05-01实施

GB/T18015.1—1999

GB/T12666.5—1990电线电缆燃烧试验方法第5部分:成束电线电缆燃烧试验方法(eqvIEc332-3:1982)

IEC28:1925国际铜电阻标准

IEC96-1:1986射频电缆第1部分:总技术要求和测量方法IEC189-1:1986聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频电缆和电线第1部分:一般试验和测量方法IEC344:1980低频电线电缆裸铜导体或有镀层铜导体电阻的计算导则聚烯烃绝缘挡潮层聚烯烃护套低频电缆第1部分:一般设计细节和要求第3IEC708-1:1981

次修订(1988)

IEC754-1:1982取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验第1部分:卤酸气体量的测定IEC794-1:1993光缆第1部分:总规范IEC1034电缆在特定条件下燃烧的烟密度试验方法ISO/IEC11801:1995信息技术用户楼宇通用布线ITU-T建议K.10电缆测量方法概要蓝皮书第9卷对干扰的防护,K.10:通信线对的对地不平衡

1.3安装条件

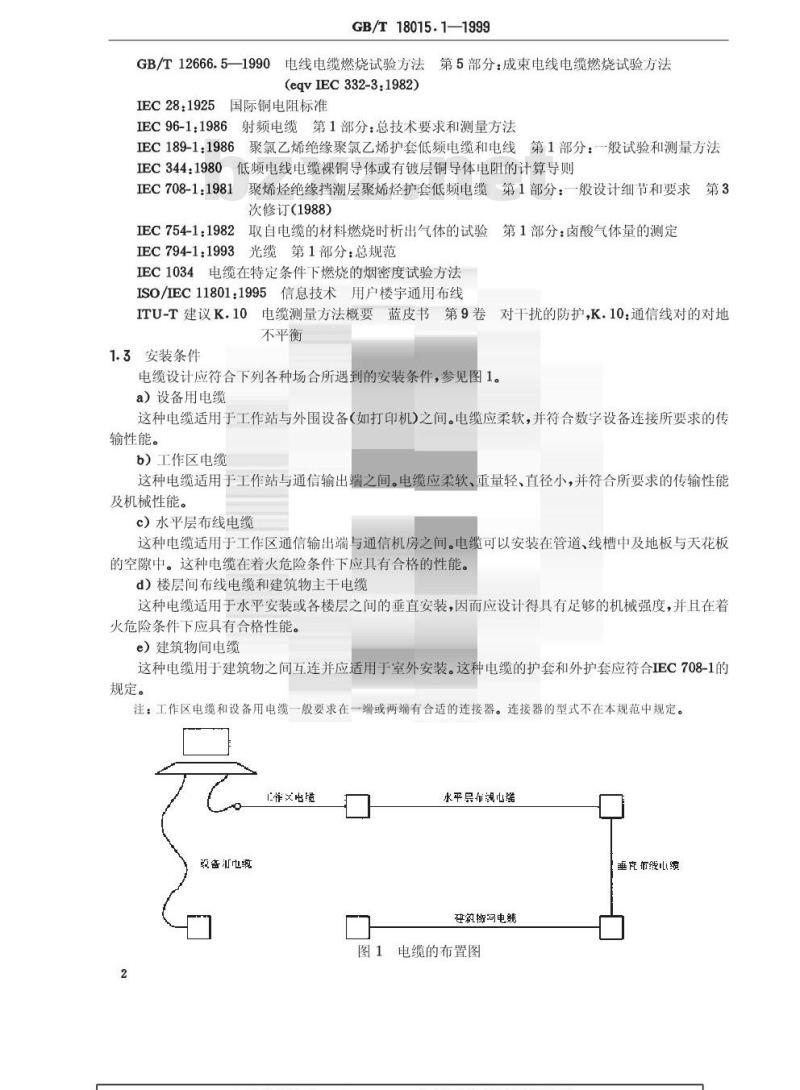

电缆设计应符合下列各种场合所遇到的安装条件,参见图1。a)设备用电缆

这种电缆适用于工作站与外围设备(如打印机)之间。电缆应柔软,并符合数字设备连接所要求的传输性能。

b)工作区电缆

这种电缆适用于工作站与通信输出端之间。电缆应柔软、重量轻、直径小,并符合所要求的传输性能及机械性能。

c)水平层布线电缆

这种电缆适用于工作区通信输出端与通信机房之间。电缆可以安装在管道、线槽中及地板与天花板的空隙中。这种电缆在着火危险条件下应具有合格的性能。d)楼层间布线电缆和建筑物主干电缆这种电缆适用于水平安装或各楼层之间的垂直安装,因而应设计得具有足够的机械强度,并且在着火危险条件下应具有合格性能。e)建筑物间电缆

这种电缆用于建筑物之间互连并应适用于室外安装。这种电缆的护套和外护套应符合IEC708-1的规定。

注:工作区电缆和设备用电缆一般要求在一端或两端有合适的连接器。连接器的型式不在本规范中规定。上作文电缆

股备电缆

水平县市线心端

垂产市线心缆

硅效物问电

图1电缆的布置图

2定义和结构要求

2.1定义

GB/T18015.1—1999

除GB/T2900.10规定的定义外,本标准还采用下述定义。2.1.1电阻不平衡

线对两导体间或四线组中一对线两导体间的电阻不平衡定义为:△R(%)=(Rmx-Rmn)/(Rmx+Rmn)×100(%)式中:△R——电阻不平衡,%;Rmax——较大电阻值的导线电阻,2;Rmn—一较小电阻值的导线电阻,Q。2.1.2线对或四线组中一对线的对地电容不平衡线对或四线组中一对线的对地电容不平衡定义为:AC。-Cr —C2

式中:AC。一线对对地电容不平衡;Ci一一导体a与b间的电容,导体b应接所有其他导体及屏蔽与地,C2——导体b与a间的电容,导体a应接所有其他导体及屏蔽与地。2.1.3线对或四线组中一对线的对屏蔽电容不平衡线对或四线组中一对线的对屏蔽电容不平衡定义为:AC,=CC2

式中:AC,一线对对屏蔽电容不平衡;Cis—一导体a与屏蔽间的电容,其余的导体应接平衡变量器的中性点;Ca—一导体b与屏蔽间的电容,其余的导体应接平衡变量器的中性点。2.1.4线对工作电容

线对(或四线组中一对线)工作电容定义为:Cm=(Ci+C2)/2—Cs/4

式中:Cm——线对工作电容;

Ci——导体a与b间的电容,导体b应接所有其他导体及屏蔽与地;C2一一导体b与a间的电容,导体a应接所有其他导体及屏蔽与地;C3一一接在一起的被测线对与同时接地和接屏蔽的所有其他导体之间的电容。2.1.5传播速度

·(1)

(3)

(4)

传播速度定义为信号在电缆中传播的速度,以km/s表示。由速度比和已知自由空间信号的传播速度得出信号在电缆中的传播速度。自由空间传播速度取299778km/s。速度比定义为信号在电缆中的传播速度与自由空间传播速度之比。2.1.6衰减

当电缆阻抗与试验仪器阻抗匹配时,100m长电缆的衰减定义为:α=(100/L)×[1010g1o(P/P2)式中:α——衰减常数,dB/100m;一负载阻抗等于信号源阻抗时的输入功率,Pi-

P2—一负载阻抗等于试验样品阻抗时的输出功率;L——试验样品长度,m。

2.1.7不平衡衰减

不平衡衰减定义为线对纵向感应电压与横向电压比的对数,以dB表示。(5)

不平衡衰减可由下式确定:

GB/T18015.1—1999

au=201og10(1/T)

式中:T是传输不平衡,根据IEC96-1附录A的A6得出。对地不平衡衰减。表示一个装置对电磁场的抗干扰能力。愈大则抗干扰能力愈强。2.1.8近端串音衰减(NEXT)

近端串音衰减(NEXT)定义为:

10log10(Pin/P2e)(dB)

式中:Pin——主串线对的输入功率,P2N一—一被串线对近端的串音输出功率。2.1.9远端串音衰减(FEXT)

输入/输出端串音衰减(IOFEXT)定义为:10 log10(PIN/P2)(dB)

等电平串音衰减(ELFEXT)定义为:10log10(P/Pz)(dB)

式中:PiN一一主串线对的输入功率;一主串线对远端的输出功率,

一被串线对远端的串音输出功率。·(6)

·(7)

·(8)

等电平串音衰减(ELFEXT)与输入/输出端串音衰减(IOFEXT)相差一个主串线对的衰减。2.1.10近端串音衰减功率和(PS)近端串音衰减功率和(PS)定义为:PSu, =—101og(10-α 1a) (dB)(10)

式中:4—一正向传输的第线对(或四线组的一对线)与反向传输的第i线对(或四线组的一对线)之间的近端串音衰减;

n一一反向传输的线对(或四线组的一对线)总数;PS一正向传输的第i线对(或四线组的一对线)的近端串音衰减功率和。2.1.11特性阻抗

规定频率下的特性阻抗Z。定义为无限长均匀线的输入阻抗。Z。是高频时特性阻抗的渐近值。2.1.12表面转移阻抗

电气上短而纵向均匀的电缆屏蔽的表面转移阻抗Z定义为二次(内)回路上的纵向感应电压与一次(外)回路中通过的电流之比。2.1.13传播时延

传播时延由测出的传播速度V.按下式求出:传播时延=10°/V(ns/km)

2.1.14平衡-不平衡变量器

平衡-不平衡变量器(以下简称平衡变量器)是平衡对不平衡阻抗转换的匹配变量器。2.2材料和电缆结构

2.2.1—般说明

(11)

材料和电缆结构的选用应适合于电缆的预定用途及安装条件,应特别注意符合防火性能的任何特殊的要求(如燃烧性能、烟雾发生、含卤酸气体的产生等)。2.2.2电缆结构

电缆结构应符合有关电缆详细规范中作出的详细要求及尺寸规定。2.2.3导体

GB/T18015.1—1999

导体应由质地均匀,无缺陷的退火铜线构成。铜的性能应符合IEC28。导体可以是实心的或绞合的。实心导体应具有圆形截面,可以镀金属或不镀金属。实心导体通常应是整根拉制而成,实心导体允许有接头,只要接头处的抗拉强度不低于无接头实心导体的85%。绞合导体应由线间无绝缘的单线绞合成圆形截面,可采用同心绞或束绞方式。注:对于应用于绝缘移位连接(IDC)不推荐束绞导体。绞合导体的单线可用不镀金属或镀金属铜线。单线通常应是整根拉制而成。单线中允许有接头,只要接头处的抗拉强度不低于无接头处单线的85%。除非在相关详细电缆规范中规定允许外,整根的绞合导体不允许接头。当有规定时,导体直流电阻和电阻不平衡应符合相关电缆详细规范的规定值。导体直流电阻最大值应按IEC344规定进行计算。

工作区电缆和设备电缆的导体可由一根或多根螺旋缠绕在纤维线上的薄铜或铜合金带构成。导体最大直流电阻应在相关的电缆详细规范中规定。整根导体不允许接头。2.2.4绝缘

导体绝缘应由一种或多种适当的介电材料组成。绝缘可以是实心、泡沫或复合式(如泡沫实心皮)。绝缘应连续,其厚度尽可能均匀。绝缘的最小厚度应按照EC189-1:1986中2.2.11条规定的方法测量。

绝缘应适当紧密地包覆在导体上。绝缘的剥离性能应按照IEC189-1:1986中3.4条规定的方法检验。应能容易地将绝缘从导体上剥下而不损坏绝缘或导体。剥离性能不适用于由一个或多个螺旋缠绕在纤维线上的薄铜或铜合金带做成的导体。当有要求时绝缘导体应着色。颜色应符合GB6995.2中所示的标准颜色。注:对于组装组件,导体的标识可不作要求。2.2.5色谱

绝缘的色谱应在相关电缆详细规范中规定。2.2.6电缆元件

电缆元件有:

一单根绝缘导体;

一两根绝缘导体一起扭绞成一对,记作“a”线和\b”线一四根绝缘导体一起扭绞成一个四线组,按旋转方向顺次记作“a”线、“c”线、“b”线和“d”线。成品电缆中最大平均节距应按规定的串音要求、加工性能和线对或四线组的完整性选取。注:用变化的节距制成电缆元件,会引起偶尔但允许出现的扭绞节距最大值大于规定值的情况。2.2.7电缆元件的屏蔽

如果线对或四线组外需要屏蔽,可按下列方式组成a)一层铝塑复合带,

b)一层铝塑复合带和一根与金属带接触的不镀金属或镀金属的铜屏蔽连通线;c)不镀金属或镀金属的铜丝编织层;d)一层铝塑复合带和一层不镀金属或镀金属的铜丝编织层。当不同种类的金属互相接触时,应特别谨慎。可能需要用涂覆或其他保护方法以防止相互的电化学作用。

在屏蔽之内和(或)之外可采用包带保护。2.2.8成缆

电缆元件可用同心层绞式或单位式结构成缆。缆芯可用非吸潮性包带保护。注:为保持缆芯圆整可使用填充物。2.2.9缆芯屏蔽

缆芯可采用以下屏蔽:

a)一层铝塑复合带,其塑料带与护套粘结;5

GB/T18015.1—1999

b)一层铝塑复合带和一根与金属带接触的不镀金属或镀金属的铜屏蔽连通线;c)不镀金属或镀金属的铜丝编织层;d)一层铝塑复合带和一层不镀金属或镀金属的铜丝编织层;e)裸铜或裸铝带。

当不同种类的金属互相接触时,应特别谨慎。可能需要用涂覆或其他保护方法以防止相互的电化学作用。

在屏蔽之内和(或)之外可采用包带保护。2.2.10护套

护套应有足够的机械强度与弹性。在正常使用期限内应保持这些性能足够稳定。护套应连续,并且其厚度应尽可能均匀。护套的最小厚度按EC189-1:1986中2.2.1.2条规定的方法测量。

护套应适当紧密地包覆在缆芯上。对于屏蔽电缆,除有意粘结外,护套不应粘附于屏蔽上。2.2.11护套颜色

护套颜色可在相关电缆详细规范中规定。2.2.12识别标记

2.2.12.1电缆标志

每根电缆上应标有生产厂厂名,必要时还应有制造年份。可使用下列一种方法加上电缆标志:a)着色线或着色带;

b)印字带;

c)在缆芯包带上印字,

d)在护套上作标记。

护套上可能还要有电缆详细规范中规定的其他附加标记。2.2.12.2标签

应在每个成品电缆所附的标签上或在产品包装的外面给出以下信息:a)电缆型号,

b)生产厂厂名或专用标志;

c)制造年份;

d)电缆长度,m。

2.2.13成品电缆

成品电缆应对储存及装运有足够的防护。3试验方法

3.1一般说明

除非另有规定,所有的试验应在GB/T2421规定的试验条件下进行。3.1.1无屏蔽电缆

当电缆在其原包装内测量时,工作电容和衰减两个参数的测量值有时会偏高10%。这种差别是由于包装密度高和相互卷绕效应造成的。在有怀疑时,工作电容、特性阻抗、衰减和串音的测量应在除去包装的电缆试样上进行。试验样品典型的试验布置如下:a)布放在非金属表面上距离导电表面至少25mm;b)悬空地支撑使得圈间至少间隔25mmc)在非金属线盘上疏绕成单螺旋形,圈之间至少相隔25mm。采用说明:

1]IEc 1156-1原文为“金属线盘”与a)、b)规定不一致,系“非金属线盘”之误。6

3.2电气试验

3.2.1导体电阻

GB/T18015.1—1999

导体电阻的测量应按照IEC189-1:1986中5.1条进行。3.2.2电阻不平衡

电阻不平衡的测量方法和测量仪器的精度应按照EC708-1第3次修改中第24章规定。3.2.3介电强度

介电强度的测量应按照IEC189-1:1986中5.2的规定在导体/导体、导体/屏蔽以及屏蔽/屏蔽间进行。

注:护套的介电强度试验在IEC96-1中规定。3.2.4绝缘电阻

导体/导体、导体/屏蔽以及屏蔽/屏蔽之间的绝缘电阻测量应按照IEC189-1:1986中5.3条进行。除非电缆详细规范中另有规定,试验电压应为100V~500V之间。3.2.5工作电容

多芯对绞电缆或星绞电缆的工作电容测量应按照IEC189-1:1986中5.4条进行。3.2.6电容不平衡此内容来自标准下载网

多对的对绞或星绞电缆的电容不平衡测量应按照IEC189-1:1986中5.5条规定进行。非被测线对或四线组导体应接到一起,若有屏蔽并应与屏蔽相连。如果被测电缆长度L不是500m,测量值应作如下校正:对于线对/线对或四线组内一对线/另一对线,测量值应除以:1/2[L/500+(L/500)1/2]

对于线对/地或四线组内一对线/地,测量值应除以:L/500

式中:L——被测电缆长度,m。3.2.7转移阻抗

转移阻抗的测量应按照IEC96-1:1986中7.1条或7.2条进行。对于单独屏蔽的线对只需测量一个线对。3.3传输试验

3.3.1群传播速度1

(12)

·(13))

群传播速度应在有关电缆详细规范指定的频率下测量。当未规定频率时,应使用测量特性阻抗所用的频率。测量应在平衡条件下进行,用平衡变量器把电缆接到仪表或使用平衡阻抗试验装置按开/短路法进行,参见附录B(提示的附录)。按前一种情况测量,确定频率间隔Af值,对于此频率间隔Af,输出信号的相位与输入信号相比旋转了2元弧度。可以采用传输或反射方法进行测量。采用反射方法测量时,电缆的远端开路。群传播速度表示为:

一对于传输测量方法

V,=LXAf

一对于反射测量方法

V,=2L XAf

式中:L——被测电缆长度,m,

采用说明:

(14)

·(15)

1]在数字通信用对称电缆适用的高频频带内,电缆的传播速度基本恒定,所以此处的“群传播速度”可以认为就是电缆在工作频带内的“传播速度”。7

Af——频率间隔,kHz,

Vs——群传播速度,km/s。

GB/T18015.1—1999

为了以足够的精度确定频率间隔△f,可以测出旋转n个2π弧度的频率差△f':Af=Afi/n

式中:n<10。

(16)

传输测量方法中,必须选择平衡变量器使试验仪表的阻抗在该试验频率下与电缆的标称阻抗匹配。3.3.2衰减

衰减在相关的电缆详细规范指定的频率上或频带测量。选用的测量技术应达到士5%的精度。测量应在平衡条件下进行。当使用不平衡试验仪表时,线对的两端应通过平衡变量器接到试验仪表。应选择能使试验仪表在试验频率上与电缆的标称阻抗匹配的平衡变量器。为了补偿平衡变量器的剩余失配,宜将平衡变量器连到一根短段的被测电缆(<1m)进行系统的初始校准。测量在环境温度下进行,对于1MHz以上的频率按下式修正到20℃:a20=ar/[1+0.002(T—20)(dB)

式中:ar—

被测衰减,dB#

T—环境温度,℃,

-修正到20℃的衰减,dB。

被测值按与长度成正比的关系修正到100m的标准长度或电缆详细规范指定的长度。注:上述修正仅适用于介质具有低的温度系数的绝缘材料3.3.3不平衡衰减

不平衡衰减的dB数可由下式确定:201og10(1/T)(dB)

式中:T-

传输不平衡,按照IEC96-1附录A的A6得出。·(17)

不平衡衰减也可按照ITU-T建议K.10,通信线路的对地不平衡进行,试验装置如图2所示。对地不平衡衰减au由下式确定:au=201og10(EL/VT2)(dB)

Z1=Z2-120QZ1=ZL2=30Q1

注:在进行一般测量和规定限制值时,开关闭合。被测设备

图2测量通信设备不平衡衰减的试验装置采用说明:

1]IEC1156-1原文中未标明Zz2的数值,根据ITU-T建议K.10的说明,Zt2的数值与ZL1相等。8

(18)

3.3.4近端串音

GB/T18015.1—1999

近端串音应采用扫频发生器和选频接收器在电缆详细规范指定的频率上或频段内测量。将两对线通过平衡变量器接到试验仪表,在平衡状态下进行测量。应选择能使试验仪表在试验频率上与电缆的标称阻抗匹配的平衡变量器。推荐平衡变量器用铜带或铜管屏蔽。线对的屏蔽和(或)电缆屏蔽与平衡变量器的屏蔽应在接收端接地。被测的两对线应以标称特性阻抗作为终端,而其余的线对可不必加上终端。应特别注意使未端的耦合效应最小。在剥开电缆护套时,应保持各线对的扭绞并很好地将线对分开。测量应在不短于100m长度上进行。长度在100m~500m之间的测量值按下式修正:Nx=N。—101og1o[(1—10-d/5)/(1—10-g/5)(dB/500m)******..(19))式中:Nx——近端串音,dB/500m;No——近端串音,dB/电缆实际长度,0

一电缆衰减,dB/m;

x—一基准长度,500m:

一电缆实际长度,m。

对于500m以上的长度不需要修正3.3.5远端串音

远端串音应采用扫频发生器和选频接收器在电缆详细规范指定的频率上或频段内测量。将两对线通过平衡变量器接到试验仪表,在平衡状态下进行测量。应选择能使试验仪表在试验频率上与电缆的标称阻抗匹配的平衡变量器。推荐平衡变量器用铜带或铜管屏蔽。线对的屏蔽和(或)电缆屏蔽与平衡变量器的屏蔽应在接收端接地。电缆中的所有线对应以标称特性阻抗作为终端。应特别注意使末端的耦合效应最小。在剥开电缆护套时,应保持各线对的扭绞并很好地将线对分开测量应在不短于100m的长度上进行。IOFEXT和ELFEXT的测量值应按下式修正到500m的标准长度:

I0FEXT=I0FEXT。+101og10(to/500)+α(500-to)ELFEXT=ELFEXT。+10log10(1o/500)式中:FEXTo—

一远端串音测量值,dB;

被测电缆实际长度,m;

一电缆衰减,dB/m;

FEXT—一修正到500m的远端串音,dB。3.3.6特性阻抗

(20)2)

(21)

3.3.6.1特性阻抗可以采用不同的方法测定,如网络分析仪,失量电压表或阻抗电桥。所选定的方法应具有士2%的精度。

测量应在平衡状态下进行。按适用情况把被测线对通过平衡变量器接到试验仪表。非被测线对应在接收端接地。

特性阻抗Z。是输入阻抗的几何平均值,计算公式如下:Z。=(Z。X Zo)1/2

式中:Zo——短路阻抗,;

Z——开路阻抗,。

采用说明:

1]IEC1156-1原文为\N=N。-101og1o[(1-e4)/(1—e)](dB/500m)”,原文中该公式有误。2]IEC1156-1原文为\10FEXT=I0FEXT。+10log10(te/500)+α(1-1o/500)”,原文中该公式有误。·(22)

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

本标准等同采用EC1156《数字通信用对绞或星绞对称电缆》系列标准。这一系列标准分别为:IEC1156-1:1994数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第1部分:总规范IEC1156-2:1995数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第2部分:水平层布线电缆分规范IEC1156-2-1:1995数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第2部分:水平层布线电缆第1节:空白详细规范

IEC1156-3:1995数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第3部分:工作区布线电缆分规范IEC1156-3-1:1995数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第3部分:工作区布线电缆第1节:空白详细规范

IEC1156-4:1995数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第4部分:垂直布线电缆分规范

IEC1156-4-1:1995数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第4部分:垂直布线电缆第1节:空白详细规范

与EC1156系列标准相对应,本标准在《数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆》的总标题下分为以下部分:

第1部分(GB/T18015.1—1999):总规范第2部分(GB/T18015.2—1999):水平层布线电缆分规范第3部分(GB/T18015.3—1999):水平层布线电缆空白详细规范第4部分(GB/T18015.4—1999):工作区布线电缆分规范第5部分(GB/T18015.5一1999):工作区布线电缆空白详细规范第6部分(GB/T18015.61999):垂直布线电缆分规范第7部分(GB/T18015.7—1999):垂直布线电缆空白详细规范其中第2,4,6部分应与第1部分一起使用;第3部分应与第1部分和第2部分一起使用;第5部分应与第1部分和第4部分一起使用;第7部分应与第1部分和第6部分一起使用。IEC1156中未规定产品型号,为使我国数字通信用对绞或星绞对称电缆的型号编制方法协调统,本标准第1部分补充了“附录C数字通信用对绞或星绞对称电缆的型号编制方法”,作为提示的附录。

本标准为首次制定的国家标准。本标准第1部分的附录A、附录B和附录C都是提示的附录。本标准由国家机械工业局提出。本标准由全国电线电缆标准化技术委员会归口。本标准起草单位:上海电缆研究所。本标准主要起草人:孟庆林、徐爱华、高欢、梁勇。GB/T18015.1—1999

IEC前言

1)IEC(国际电工委员会)是一个由各国家电工委员会(IEC国家委员会)组成的国际标准化组织。IEC的宗旨是针对电气和电子领域内标准化的所有问题促进国际间合作。为实现这一宗旨,IEC除组织各种活动以外还出版国际标准,并委托各技术委员会制定这些标准。对某项标准感兴趣的任何国家委员会均可参与该标准的制定。与IEC保持业务联系的国际组织、政府或非政府组织也可参与标准的制定。IEC与国际标准化组织(ISO)按双方协议条件紧密合作。2)技术委员会代表各国家委员会对他们特别关切的技术问题制定出的IEC正式决议或协议尽可能地表达出国际上对这些问题的一致意见。3)这些决议或协议以标准、技术报告或导则的形式出版发行,以推荐文件的形式在国际间使用,并且这些文件在此意义上取得各国家委员会的认可。4)为促进国际间的统一,各IEC国家委员会坦诚地以最大可能程度在各自国家和地区标准中采用IEC国际标准。IEC标准与相应的国家或地区标准的任何差异应在国家或地区标准中清楚地指出。5)IEC不提供标志方法以表示对产品的认可,IEC也不对宣称符合某项标准要求的任何设备承担责任。

国际标准EC1156-11156-4由IEC第46技术委员会:“通信与信号电缆、电线、波导、射频连接器和附件”下属的第46C分委员会:“电线和对称电缆”制定。EC1156-1标准文本以下述文件为基础:DIS文件

46C(CO)209

投票表决报告

46c(cO)235

投票表决批准该标准的全部资料均可在上表列出的“投票表决报告”中查找到。IEC1156-1的附录A和附录B仅供参考。IEC1156-2标准文本以下述文件为基础:DIS文件

46C/213/DIS

投票表决报告

46C/237/RVD

投票表决批准该标准的全部资料均可在上表列出的“投票表决报告”中查找到。IEC1156-2-1标准文本以下述文件为基础:DIS文件

46C/214/DIS

投票表决报告

46C/231/RVD

投票表决批准该标准的全部资料均可在上表列出的“投票表决报告”中查找到。I

GB/T18015.1—1999

IEC1156-3标准文本以下述文件为基础:DIS文件

46C/215/DIS

投票表决报告

46C/238/RVD

投票表决批准该标准的全部资料均可在上表列出的“投票表决报告”中查找到。IEC1156-3-1标准文本以下述文件为基础:DIS文件

46C/216/DIS

投票表决报告

46C/232/RVD

投票表决批准该标准的全部资料均可在上表列出的“投票表决报告”中查找到。IEC1156-4标准文本以下述文件为基础:DIS文件

46C/217/DIS

投票表决报告

46C/239/RVD

投票表决批准该标准的全部资料均可在上表列出的“投票表决报告”中查找到。IEC1156-4-1标准文本以下述文件为基础:DIS文件

46C/218/DIS

投票表决报告

46C/233/RVD

投票表决批准该标准的全部资料均可在上表列出的“投票表决报告”中查找到。IEC引言

根据ISO/IECJTC1/SC25提出的研究信息技术用通用布线对用于用户楼宇的电缆进行分类。在选择适用的电缆前应考虑以下因素:a)传输方式,

b)电缆布局。

1总则

1.1范围

中华人民共和国国家标准

数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第1部分:总规范

Multicore and symmetrical pair/quad cablesfor digital communications

Part 1:Generic specificationGB/T18015.1—1999

idtIEC1156-1:1994

本标准是室内电缆的导则,它规定了对绞和星绞多芯对称电缆的定义和要求。这种电缆用于数字通信系统,如综合业务数字网(ISDN)、局域网和数据通信系统。1.2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T2421—1989电工电子产品基本环境试验规程总则(eqvIEC68-1:1982)GB/T2900.101984电工名词术语电线电缆GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第1节:厚度和外形尺寸测量—一机械性能试验(idtIEC811-1-1:1993)GB/T 2951.2-—1997

电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第2节:热老化试验方法(idtIEC811-1-2:1985)GB/T 2951.3—1997

电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第3节:密度测定方法一

—收缩试验(idtIEC811-1-3:1993)一吸水试验一

GB/T2951.4——1997

电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第4节:低温试验(idtIEC811-1-4:1985)

GB/T2951.6—1997

GB/T 2951.8—1997

电缆绝缘和护套材料通用试验方法第3部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法第1节:高温压力试验—抗开裂试验(idtIEC811-3-1:1985)电缆绝缘和护套材料通用试验方法第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法第1节:耐环境应力开裂试验一一空气热老化后卷绕试验融体指数测量方法一一聚乙烯中碳黑和/或矿物质填料含量的测量方法(idtIEC811-4-1:1985)

GB/T 2951.9—1997

电缆绝缘和护套材料通用试验方法第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法第2节:预处理后断裂伸长率试验一一预处理后卷绕试验空气热老化后的卷绕试验一一测定质量的增加附录A:长期热稳定性试验附录B:铜催化氧化降解试验方法(idtIEC811-4-2:1990)GB6995.2—1986电线电缆识别标志第2部分:标准颜色(negIEC3041982)GB/T12666.2—1990电线电缆燃烧试验方法第2部分:单根电线电缆垂直燃烧试验方法(eqvIEC332-1:1979)

国家质量技术监督局1999-11-11批准2000-05-01实施

GB/T18015.1—1999

GB/T12666.5—1990电线电缆燃烧试验方法第5部分:成束电线电缆燃烧试验方法(eqvIEc332-3:1982)

IEC28:1925国际铜电阻标准

IEC96-1:1986射频电缆第1部分:总技术要求和测量方法IEC189-1:1986聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频电缆和电线第1部分:一般试验和测量方法IEC344:1980低频电线电缆裸铜导体或有镀层铜导体电阻的计算导则聚烯烃绝缘挡潮层聚烯烃护套低频电缆第1部分:一般设计细节和要求第3IEC708-1:1981

次修订(1988)

IEC754-1:1982取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验第1部分:卤酸气体量的测定IEC794-1:1993光缆第1部分:总规范IEC1034电缆在特定条件下燃烧的烟密度试验方法ISO/IEC11801:1995信息技术用户楼宇通用布线ITU-T建议K.10电缆测量方法概要蓝皮书第9卷对干扰的防护,K.10:通信线对的对地不平衡

1.3安装条件

电缆设计应符合下列各种场合所遇到的安装条件,参见图1。a)设备用电缆

这种电缆适用于工作站与外围设备(如打印机)之间。电缆应柔软,并符合数字设备连接所要求的传输性能。

b)工作区电缆

这种电缆适用于工作站与通信输出端之间。电缆应柔软、重量轻、直径小,并符合所要求的传输性能及机械性能。

c)水平层布线电缆

这种电缆适用于工作区通信输出端与通信机房之间。电缆可以安装在管道、线槽中及地板与天花板的空隙中。这种电缆在着火危险条件下应具有合格的性能。d)楼层间布线电缆和建筑物主干电缆这种电缆适用于水平安装或各楼层之间的垂直安装,因而应设计得具有足够的机械强度,并且在着火危险条件下应具有合格性能。e)建筑物间电缆

这种电缆用于建筑物之间互连并应适用于室外安装。这种电缆的护套和外护套应符合IEC708-1的规定。

注:工作区电缆和设备用电缆一般要求在一端或两端有合适的连接器。连接器的型式不在本规范中规定。上作文电缆

股备电缆

水平县市线心端

垂产市线心缆

硅效物问电

图1电缆的布置图

2定义和结构要求

2.1定义

GB/T18015.1—1999

除GB/T2900.10规定的定义外,本标准还采用下述定义。2.1.1电阻不平衡

线对两导体间或四线组中一对线两导体间的电阻不平衡定义为:△R(%)=(Rmx-Rmn)/(Rmx+Rmn)×100(%)式中:△R——电阻不平衡,%;Rmax——较大电阻值的导线电阻,2;Rmn—一较小电阻值的导线电阻,Q。2.1.2线对或四线组中一对线的对地电容不平衡线对或四线组中一对线的对地电容不平衡定义为:AC。-Cr —C2

式中:AC。一线对对地电容不平衡;Ci一一导体a与b间的电容,导体b应接所有其他导体及屏蔽与地,C2——导体b与a间的电容,导体a应接所有其他导体及屏蔽与地。2.1.3线对或四线组中一对线的对屏蔽电容不平衡线对或四线组中一对线的对屏蔽电容不平衡定义为:AC,=CC2

式中:AC,一线对对屏蔽电容不平衡;Cis—一导体a与屏蔽间的电容,其余的导体应接平衡变量器的中性点;Ca—一导体b与屏蔽间的电容,其余的导体应接平衡变量器的中性点。2.1.4线对工作电容

线对(或四线组中一对线)工作电容定义为:Cm=(Ci+C2)/2—Cs/4

式中:Cm——线对工作电容;

Ci——导体a与b间的电容,导体b应接所有其他导体及屏蔽与地;C2一一导体b与a间的电容,导体a应接所有其他导体及屏蔽与地;C3一一接在一起的被测线对与同时接地和接屏蔽的所有其他导体之间的电容。2.1.5传播速度

·(1)

(3)

(4)

传播速度定义为信号在电缆中传播的速度,以km/s表示。由速度比和已知自由空间信号的传播速度得出信号在电缆中的传播速度。自由空间传播速度取299778km/s。速度比定义为信号在电缆中的传播速度与自由空间传播速度之比。2.1.6衰减

当电缆阻抗与试验仪器阻抗匹配时,100m长电缆的衰减定义为:α=(100/L)×[1010g1o(P/P2)式中:α——衰减常数,dB/100m;一负载阻抗等于信号源阻抗时的输入功率,Pi-

P2—一负载阻抗等于试验样品阻抗时的输出功率;L——试验样品长度,m。

2.1.7不平衡衰减

不平衡衰减定义为线对纵向感应电压与横向电压比的对数,以dB表示。(5)

不平衡衰减可由下式确定:

GB/T18015.1—1999

au=201og10(1/T)

式中:T是传输不平衡,根据IEC96-1附录A的A6得出。对地不平衡衰减。表示一个装置对电磁场的抗干扰能力。愈大则抗干扰能力愈强。2.1.8近端串音衰减(NEXT)

近端串音衰减(NEXT)定义为:

10log10(Pin/P2e)(dB)

式中:Pin——主串线对的输入功率,P2N一—一被串线对近端的串音输出功率。2.1.9远端串音衰减(FEXT)

输入/输出端串音衰减(IOFEXT)定义为:10 log10(PIN/P2)(dB)

等电平串音衰减(ELFEXT)定义为:10log10(P/Pz)(dB)

式中:PiN一一主串线对的输入功率;一主串线对远端的输出功率,

一被串线对远端的串音输出功率。·(6)

·(7)

·(8)

等电平串音衰减(ELFEXT)与输入/输出端串音衰减(IOFEXT)相差一个主串线对的衰减。2.1.10近端串音衰减功率和(PS)近端串音衰减功率和(PS)定义为:PSu, =—101og(10-α 1a) (dB)(10)

式中:4—一正向传输的第线对(或四线组的一对线)与反向传输的第i线对(或四线组的一对线)之间的近端串音衰减;

n一一反向传输的线对(或四线组的一对线)总数;PS一正向传输的第i线对(或四线组的一对线)的近端串音衰减功率和。2.1.11特性阻抗

规定频率下的特性阻抗Z。定义为无限长均匀线的输入阻抗。Z。是高频时特性阻抗的渐近值。2.1.12表面转移阻抗

电气上短而纵向均匀的电缆屏蔽的表面转移阻抗Z定义为二次(内)回路上的纵向感应电压与一次(外)回路中通过的电流之比。2.1.13传播时延

传播时延由测出的传播速度V.按下式求出:传播时延=10°/V(ns/km)

2.1.14平衡-不平衡变量器

平衡-不平衡变量器(以下简称平衡变量器)是平衡对不平衡阻抗转换的匹配变量器。2.2材料和电缆结构

2.2.1—般说明

(11)

材料和电缆结构的选用应适合于电缆的预定用途及安装条件,应特别注意符合防火性能的任何特殊的要求(如燃烧性能、烟雾发生、含卤酸气体的产生等)。2.2.2电缆结构

电缆结构应符合有关电缆详细规范中作出的详细要求及尺寸规定。2.2.3导体

GB/T18015.1—1999

导体应由质地均匀,无缺陷的退火铜线构成。铜的性能应符合IEC28。导体可以是实心的或绞合的。实心导体应具有圆形截面,可以镀金属或不镀金属。实心导体通常应是整根拉制而成,实心导体允许有接头,只要接头处的抗拉强度不低于无接头实心导体的85%。绞合导体应由线间无绝缘的单线绞合成圆形截面,可采用同心绞或束绞方式。注:对于应用于绝缘移位连接(IDC)不推荐束绞导体。绞合导体的单线可用不镀金属或镀金属铜线。单线通常应是整根拉制而成。单线中允许有接头,只要接头处的抗拉强度不低于无接头处单线的85%。除非在相关详细电缆规范中规定允许外,整根的绞合导体不允许接头。当有规定时,导体直流电阻和电阻不平衡应符合相关电缆详细规范的规定值。导体直流电阻最大值应按IEC344规定进行计算。

工作区电缆和设备电缆的导体可由一根或多根螺旋缠绕在纤维线上的薄铜或铜合金带构成。导体最大直流电阻应在相关的电缆详细规范中规定。整根导体不允许接头。2.2.4绝缘

导体绝缘应由一种或多种适当的介电材料组成。绝缘可以是实心、泡沫或复合式(如泡沫实心皮)。绝缘应连续,其厚度尽可能均匀。绝缘的最小厚度应按照EC189-1:1986中2.2.11条规定的方法测量。

绝缘应适当紧密地包覆在导体上。绝缘的剥离性能应按照IEC189-1:1986中3.4条规定的方法检验。应能容易地将绝缘从导体上剥下而不损坏绝缘或导体。剥离性能不适用于由一个或多个螺旋缠绕在纤维线上的薄铜或铜合金带做成的导体。当有要求时绝缘导体应着色。颜色应符合GB6995.2中所示的标准颜色。注:对于组装组件,导体的标识可不作要求。2.2.5色谱

绝缘的色谱应在相关电缆详细规范中规定。2.2.6电缆元件

电缆元件有:

一单根绝缘导体;

一两根绝缘导体一起扭绞成一对,记作“a”线和\b”线一四根绝缘导体一起扭绞成一个四线组,按旋转方向顺次记作“a”线、“c”线、“b”线和“d”线。成品电缆中最大平均节距应按规定的串音要求、加工性能和线对或四线组的完整性选取。注:用变化的节距制成电缆元件,会引起偶尔但允许出现的扭绞节距最大值大于规定值的情况。2.2.7电缆元件的屏蔽

如果线对或四线组外需要屏蔽,可按下列方式组成a)一层铝塑复合带,

b)一层铝塑复合带和一根与金属带接触的不镀金属或镀金属的铜屏蔽连通线;c)不镀金属或镀金属的铜丝编织层;d)一层铝塑复合带和一层不镀金属或镀金属的铜丝编织层。当不同种类的金属互相接触时,应特别谨慎。可能需要用涂覆或其他保护方法以防止相互的电化学作用。

在屏蔽之内和(或)之外可采用包带保护。2.2.8成缆

电缆元件可用同心层绞式或单位式结构成缆。缆芯可用非吸潮性包带保护。注:为保持缆芯圆整可使用填充物。2.2.9缆芯屏蔽

缆芯可采用以下屏蔽:

a)一层铝塑复合带,其塑料带与护套粘结;5

GB/T18015.1—1999

b)一层铝塑复合带和一根与金属带接触的不镀金属或镀金属的铜屏蔽连通线;c)不镀金属或镀金属的铜丝编织层;d)一层铝塑复合带和一层不镀金属或镀金属的铜丝编织层;e)裸铜或裸铝带。

当不同种类的金属互相接触时,应特别谨慎。可能需要用涂覆或其他保护方法以防止相互的电化学作用。

在屏蔽之内和(或)之外可采用包带保护。2.2.10护套

护套应有足够的机械强度与弹性。在正常使用期限内应保持这些性能足够稳定。护套应连续,并且其厚度应尽可能均匀。护套的最小厚度按EC189-1:1986中2.2.1.2条规定的方法测量。

护套应适当紧密地包覆在缆芯上。对于屏蔽电缆,除有意粘结外,护套不应粘附于屏蔽上。2.2.11护套颜色

护套颜色可在相关电缆详细规范中规定。2.2.12识别标记

2.2.12.1电缆标志

每根电缆上应标有生产厂厂名,必要时还应有制造年份。可使用下列一种方法加上电缆标志:a)着色线或着色带;

b)印字带;

c)在缆芯包带上印字,

d)在护套上作标记。

护套上可能还要有电缆详细规范中规定的其他附加标记。2.2.12.2标签

应在每个成品电缆所附的标签上或在产品包装的外面给出以下信息:a)电缆型号,

b)生产厂厂名或专用标志;

c)制造年份;

d)电缆长度,m。

2.2.13成品电缆

成品电缆应对储存及装运有足够的防护。3试验方法

3.1一般说明

除非另有规定,所有的试验应在GB/T2421规定的试验条件下进行。3.1.1无屏蔽电缆

当电缆在其原包装内测量时,工作电容和衰减两个参数的测量值有时会偏高10%。这种差别是由于包装密度高和相互卷绕效应造成的。在有怀疑时,工作电容、特性阻抗、衰减和串音的测量应在除去包装的电缆试样上进行。试验样品典型的试验布置如下:a)布放在非金属表面上距离导电表面至少25mm;b)悬空地支撑使得圈间至少间隔25mmc)在非金属线盘上疏绕成单螺旋形,圈之间至少相隔25mm。采用说明:

1]IEc 1156-1原文为“金属线盘”与a)、b)规定不一致,系“非金属线盘”之误。6

3.2电气试验

3.2.1导体电阻

GB/T18015.1—1999

导体电阻的测量应按照IEC189-1:1986中5.1条进行。3.2.2电阻不平衡

电阻不平衡的测量方法和测量仪器的精度应按照EC708-1第3次修改中第24章规定。3.2.3介电强度

介电强度的测量应按照IEC189-1:1986中5.2的规定在导体/导体、导体/屏蔽以及屏蔽/屏蔽间进行。

注:护套的介电强度试验在IEC96-1中规定。3.2.4绝缘电阻

导体/导体、导体/屏蔽以及屏蔽/屏蔽之间的绝缘电阻测量应按照IEC189-1:1986中5.3条进行。除非电缆详细规范中另有规定,试验电压应为100V~500V之间。3.2.5工作电容

多芯对绞电缆或星绞电缆的工作电容测量应按照IEC189-1:1986中5.4条进行。3.2.6电容不平衡此内容来自标准下载网

多对的对绞或星绞电缆的电容不平衡测量应按照IEC189-1:1986中5.5条规定进行。非被测线对或四线组导体应接到一起,若有屏蔽并应与屏蔽相连。如果被测电缆长度L不是500m,测量值应作如下校正:对于线对/线对或四线组内一对线/另一对线,测量值应除以:1/2[L/500+(L/500)1/2]

对于线对/地或四线组内一对线/地,测量值应除以:L/500

式中:L——被测电缆长度,m。3.2.7转移阻抗

转移阻抗的测量应按照IEC96-1:1986中7.1条或7.2条进行。对于单独屏蔽的线对只需测量一个线对。3.3传输试验

3.3.1群传播速度1

(12)

·(13))

群传播速度应在有关电缆详细规范指定的频率下测量。当未规定频率时,应使用测量特性阻抗所用的频率。测量应在平衡条件下进行,用平衡变量器把电缆接到仪表或使用平衡阻抗试验装置按开/短路法进行,参见附录B(提示的附录)。按前一种情况测量,确定频率间隔Af值,对于此频率间隔Af,输出信号的相位与输入信号相比旋转了2元弧度。可以采用传输或反射方法进行测量。采用反射方法测量时,电缆的远端开路。群传播速度表示为:

一对于传输测量方法

V,=LXAf

一对于反射测量方法

V,=2L XAf

式中:L——被测电缆长度,m,

采用说明:

(14)

·(15)

1]在数字通信用对称电缆适用的高频频带内,电缆的传播速度基本恒定,所以此处的“群传播速度”可以认为就是电缆在工作频带内的“传播速度”。7

Af——频率间隔,kHz,

Vs——群传播速度,km/s。

GB/T18015.1—1999

为了以足够的精度确定频率间隔△f,可以测出旋转n个2π弧度的频率差△f':Af=Afi/n

式中:n<10。

(16)

传输测量方法中,必须选择平衡变量器使试验仪表的阻抗在该试验频率下与电缆的标称阻抗匹配。3.3.2衰减

衰减在相关的电缆详细规范指定的频率上或频带测量。选用的测量技术应达到士5%的精度。测量应在平衡条件下进行。当使用不平衡试验仪表时,线对的两端应通过平衡变量器接到试验仪表。应选择能使试验仪表在试验频率上与电缆的标称阻抗匹配的平衡变量器。为了补偿平衡变量器的剩余失配,宜将平衡变量器连到一根短段的被测电缆(<1m)进行系统的初始校准。测量在环境温度下进行,对于1MHz以上的频率按下式修正到20℃:a20=ar/[1+0.002(T—20)(dB)

式中:ar—

被测衰减,dB#

T—环境温度,℃,

-修正到20℃的衰减,dB。

被测值按与长度成正比的关系修正到100m的标准长度或电缆详细规范指定的长度。注:上述修正仅适用于介质具有低的温度系数的绝缘材料3.3.3不平衡衰减

不平衡衰减的dB数可由下式确定:201og10(1/T)(dB)

式中:T-

传输不平衡,按照IEC96-1附录A的A6得出。·(17)

不平衡衰减也可按照ITU-T建议K.10,通信线路的对地不平衡进行,试验装置如图2所示。对地不平衡衰减au由下式确定:au=201og10(EL/VT2)(dB)

Z1=Z2-120QZ1=ZL2=30Q1

注:在进行一般测量和规定限制值时,开关闭合。被测设备

图2测量通信设备不平衡衰减的试验装置采用说明:

1]IEC1156-1原文中未标明Zz2的数值,根据ITU-T建议K.10的说明,Zt2的数值与ZL1相等。8

(18)

3.3.4近端串音

GB/T18015.1—1999

近端串音应采用扫频发生器和选频接收器在电缆详细规范指定的频率上或频段内测量。将两对线通过平衡变量器接到试验仪表,在平衡状态下进行测量。应选择能使试验仪表在试验频率上与电缆的标称阻抗匹配的平衡变量器。推荐平衡变量器用铜带或铜管屏蔽。线对的屏蔽和(或)电缆屏蔽与平衡变量器的屏蔽应在接收端接地。被测的两对线应以标称特性阻抗作为终端,而其余的线对可不必加上终端。应特别注意使未端的耦合效应最小。在剥开电缆护套时,应保持各线对的扭绞并很好地将线对分开。测量应在不短于100m长度上进行。长度在100m~500m之间的测量值按下式修正:Nx=N。—101og1o[(1—10-d/5)/(1—10-g/5)(dB/500m)******..(19))式中:Nx——近端串音,dB/500m;No——近端串音,dB/电缆实际长度,0

一电缆衰减,dB/m;

x—一基准长度,500m:

一电缆实际长度,m。

对于500m以上的长度不需要修正3.3.5远端串音

远端串音应采用扫频发生器和选频接收器在电缆详细规范指定的频率上或频段内测量。将两对线通过平衡变量器接到试验仪表,在平衡状态下进行测量。应选择能使试验仪表在试验频率上与电缆的标称阻抗匹配的平衡变量器。推荐平衡变量器用铜带或铜管屏蔽。线对的屏蔽和(或)电缆屏蔽与平衡变量器的屏蔽应在接收端接地。电缆中的所有线对应以标称特性阻抗作为终端。应特别注意使末端的耦合效应最小。在剥开电缆护套时,应保持各线对的扭绞并很好地将线对分开测量应在不短于100m的长度上进行。IOFEXT和ELFEXT的测量值应按下式修正到500m的标准长度:

I0FEXT=I0FEXT。+101og10(to/500)+α(500-to)ELFEXT=ELFEXT。+10log10(1o/500)式中:FEXTo—

一远端串音测量值,dB;

被测电缆实际长度,m;

一电缆衰减,dB/m;

FEXT—一修正到500m的远端串音,dB。3.3.6特性阻抗

(20)2)

(21)

3.3.6.1特性阻抗可以采用不同的方法测定,如网络分析仪,失量电压表或阻抗电桥。所选定的方法应具有士2%的精度。

测量应在平衡状态下进行。按适用情况把被测线对通过平衡变量器接到试验仪表。非被测线对应在接收端接地。

特性阻抗Z。是输入阻抗的几何平均值,计算公式如下:Z。=(Z。X Zo)1/2

式中:Zo——短路阻抗,;

Z——开路阻抗,。

采用说明:

1]IEC1156-1原文为\N=N。-101og1o[(1-e4)/(1—e)](dB/500m)”,原文中该公式有误。2]IEC1156-1原文为\10FEXT=I0FEXT。+10log10(te/500)+α(1-1o/500)”,原文中该公式有误。·(22)

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 热门标准

- 国家标准(GB)

- GB/T2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

- GB/T18204.4-2000 公共场所毛巾、床上卧具微生物检验方法细菌总数测定

- GB/T23892.3-2009 滑动轴承 稳态条件下流体动压可倾瓦块止推轴承 第3部分:可倾瓦块止推轴承计算的许用值

- GB/T11839-1989 二氧化铀芯块中硼的测定 姜黄素萃取光度法

- GB/T6122.1-2002 圆角铣刀 第1部分:型式和尺寸

- GB/T7433-1987 对称电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标

- GB/T21238-2007 玻璃纤维增强塑料夹砂管

- GB/T28809-2012 轨道交通 通信、信号和处理系统 信号用安全相关电子系统

- GB/T9124.1-2019 钢制管法兰 第1部分:PN 系列

- GB17945-2024 消防应急照明和疏散指示系统

- GB15603-2022 危险化学品仓库储存通则

- GB6819-1996 溶解乙炔

- GB/T9239-1988 刚性转子平衡品质 许用不平衡的确定

- GB/T15917.3-1995 金属镝及氧化镝化学分析方法 对氯苯基荧光酮--溴化十六烷基三甲基胺分光光度法测定钽量

- GB/T5738-1995 瓶装酒、饮料塑料周转箱

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2