- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 国家标准(GB) >>

- GB/T 16453.4-1996 水土保持综合治理 技术规范 小型蓄排引水工程

标准号:

GB/T 16453.4-1996

标准名称:

水土保持综合治理 技术规范 小型蓄排引水工程

标准类别:

国家标准(GB)

标准状态:

已作废-

发布日期:

1996-06-25 -

实施日期:

1996-09-01 -

作废日期:

2009-02-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

286.20 KB

点击下载

标准简介:

标准下载解压密码:www.bzxz.net

本标准包括坡面小型蓄排工程、路旁、沟底小型蓄引工程和引洪漫地工程三篇内容。 GB/T 16453.4-1996 水土保持综合治理 技术规范 小型蓄排引水工程 GB/T16453.4-1996

部分标准内容:

中华人民共和国国家标准

GB/T16453.4

水土保持综合治理技术规范-小型蓄排引水工程

Regulation of te-chniques for comprehensivecontrol of soil erosionSmall engineeringofstore,drainageand drawwater1996-06-25发布

国家技术监督局

1996-09-01实施

中华人民共和国国家标准

水土保持综合治理技术规范一小型蓄排引水工程Regulation of te-chniques for comprehensive control ofsoil erosionSmall engineeringof store, drainage anddrawwater

0000FF\VLINK=\#800080”bgcolor=#FFFFFF”》GB/T16453.4—1996

GB/T16453.4—1996

本标准系列共分四项:第一项《水土保持综合治理规划通则》,第二项《水土保持综合治理技术规范》,第三项《水土保持综合治理验收规范》,第四项《水土保持综合治理效益计算方法》。本标准是上述系列中的第二项。

本项标准包括6个标准:

GB/T16453.1一1996水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术GB/T16453.2—1996水土保持综合治理技术规范荒地治理技术GB/T16453.3一1996水土保持综合治理技术规范沟治理技术GB/T16453.4一1996水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程GB/T16453.5一1996水土保持综合治理技术规范风沙治理技术GB/T16453.6一1996水土保持综合治理技术规范崩岗治理技术本标准是GB/T16453.4,包括坡面小型蓄排工程、路旁、沟底小型蓄引工程和引洪漫地工程三篇内容。

本标准系列的四项出版后,将全部代替1988年出版的中华人民共和国水利电力部部颁标准SD238一87《水土保持技术规范》。

本标准由中华人民共和国水利部提出并归口。本标准负责起草单位:水利部水土保持司。参加起草单位:黄河水利委员会黄河上中游管理局、黄河水利委员会农村水利水土保持局、长江水利委员会水土保持局、松辽水利委员会农田水利处、珠江水利委员会农田水利处、海河水利委员会农田水利处淮河水利委员会农田水利处。本标准主要起草人:郭廷辅、刘万铨、廖纯艳、胡玉法、苏仲仁、宁堆虎、徐传早、佟伟力、鲁胜力。

第一篇坡面小型蕃排工程

1范围

本篇规定了防治坡面水土流失的截水沟、排水沟、沉沙池、蓄水池等坡面小型蓄排工程的规划、设计、施工、管理的技术要求。

本篇适用于南方多雨地区。北方部分雨量较多、坡面径流较大的土石山区和丘陵区,也可参照使用。2基本规定

2.1坡面小型蓄水工程,应与坡耕地治理中的梯田、保水保土耕作等措施、荒地治理中造林育林、种草育草等措施紧密结合,配套实施。2.2在坡耕地治理的规划中,应将坡面小型蓄排工程与梯田、保水保土耕作法等措施统一规划,同步施工,达到出现设计暴雨时能保护梯田区和保土耕作区的安全。同时,小型蓄排工程的暴雨径流和建筑物设计,也应考虑梯田和保水保土耕作减少径流泥沙的作用。2.3在荒地治理的规划中,应将坡面小型蓄排工程与造林育林、种草育草统一规划,同步施工,达到出现设计暴雨中保护林草措施的安全。同时,小型蓄排工程的暴雨径流和建筑物设计,也应考虑造林育林和种草育草减少径流泥沙的作用。

2.4坡面小型蓄排工程还应考虑蓄水利用。3规划

3.1总体布局

在进行坡耕地或荒地治理规划的基础上,坡面小型蓄排工程应进行专项总体布局,合理地布设截水沟、排水沟、沉沙池、蓄水池等四项主要建筑物,构成完整的防御体系。3.2截水沟的布设原则

3.2.1当坡面下部是梯田或林草,上部是坡耕地或荒坡时,应在其交界处布设截水沟。3.2.2当无措施坡面的坡长太大时,应在此坡面增设几道截水沟。增设截水沟的间距一般20~30m,应根据地面坡度、土质和暴雨径流情况,通过设计计算具体确定。3.2.3蓄水型截水沟基本上沿等高线布设,排水型截水沟应与等高线取1%~2%的比降。3.2.4当截水沟不水平时,应在沟中每5~10m修一高20~30cm的小土,防止冲刷。3.2.5排水型截水沟的排水一端应与坡面排水沟相接,并在连接外作好防冲措施。3.3排水沟的布设原则

3.3.1排水沟一般布设在坡面截水沟的两端或较低一端,用以排除截水沟不能容纳的地表径流。排水沟的终端连接蓄水池或天然排水道。3.3.2排水沟在坡面上的比降,根据其排水去处(蓄水池或天然排水道)的位置而定,当排水出口的位置在坡脚时,排水沟大致与坡面等高线正交布设;当排水去处的位置在坡面时,排水沟可基本沿等高线或与等高线斜交布设。各种布设都必须作好防冲措施(铺草皮或石方衬砌)。3.3.3梯田区两端的排水沟,一般与坡面等高线正交布设,大致与梯田两端的道路同向。一般土质排水沟应分段设置跌水。排水沟纵断面可采取与梯田区大断面一致,以每台田面宽为一水平段,以每台田坎高为-跌水,在跌水处做好防冲措施(铺草皮或石方衬砌)。3.4蓄水池与沉沙池的布设原则

3.4.1蓄水池一般布设在坡脚或坡面局部低凹处,与排水沟(或排水型截水沟)的终端相连,以容蓄坡面排水。

3.4.2蓄水池的分布与容量,根据坡面径流总量、蓄排关系和修建省工、使用方便等原则,因地制宜具体确定。一个坡面的蓄排工程系统可集中布设一个蓄水池,也可分散布设若干蓄水池。单池容量从数百立方米到数万立方米不等。

3.4.3蓄水池的位置,应根据地形有利、岩性良好(无裂缝暗穴、砂砾层等)、蓄水容量大、工程量小,施工方便等条件具体确定。

3.4.4沉沙池一般布设在蓄水池进水口的上游附近。排水沟(或排水型截水沟)排出的水量,先进入沉沙池,泥沙沉淀后,再将清水排入池中。3.4.5沉沙池的具体位置,根据当地地形和工程条件确定,可以紧靠蓄水池,也可以与蓄水池保持一定距离。

4设计

4.1截水沟设计

4.1.1暴雨径流设计

4.1.1.1防御暴雨标准,按10年一遇24h最大降雨量。4.1.1.2坡面径流量与土壤侵蚀量的确定。根据水土保持试验站的小区径流观测资料,或查阅当地水文手册。在上述设计频率暴雨下,不同坡度、不同土质、不同植被的坡面,应采用不同的暴雨径流量与土壤侵蚀量。以一次暴雨径流模数W,(m2/hm2)和年均土壤侵蚀模数M。(t/hm2)表示。4.1.2截水沟断面设计

4.1.2.1蓄水型截水沟断面设计。4.1.2.1.1每道截水沟的容量(V)按式(1)计算V=V+

式中:V——截水沟容量,m2;

W—次暴雨径流量,m2;

1~3年土壤侵蚀量,m3。

V。的计量单位,根据各地土壤的容重,由吨折算为立方米(下同)。4.1.2.1.2V和V值按式(2)计算:Vw=Mw×F

V=3M_×F

式中:F——截水沟的集水面积,hm2;Mw

一次暴雨径流模数,m2/hm2:

ms一年土壤侵蚀模数,m3/hm2。(1)

(2)

(3)

4.1.2.1.3根据V值计算截水沟断面面积(A,)式中:A,

截水沟断面面积,m2;

L二截水沟长度,m。

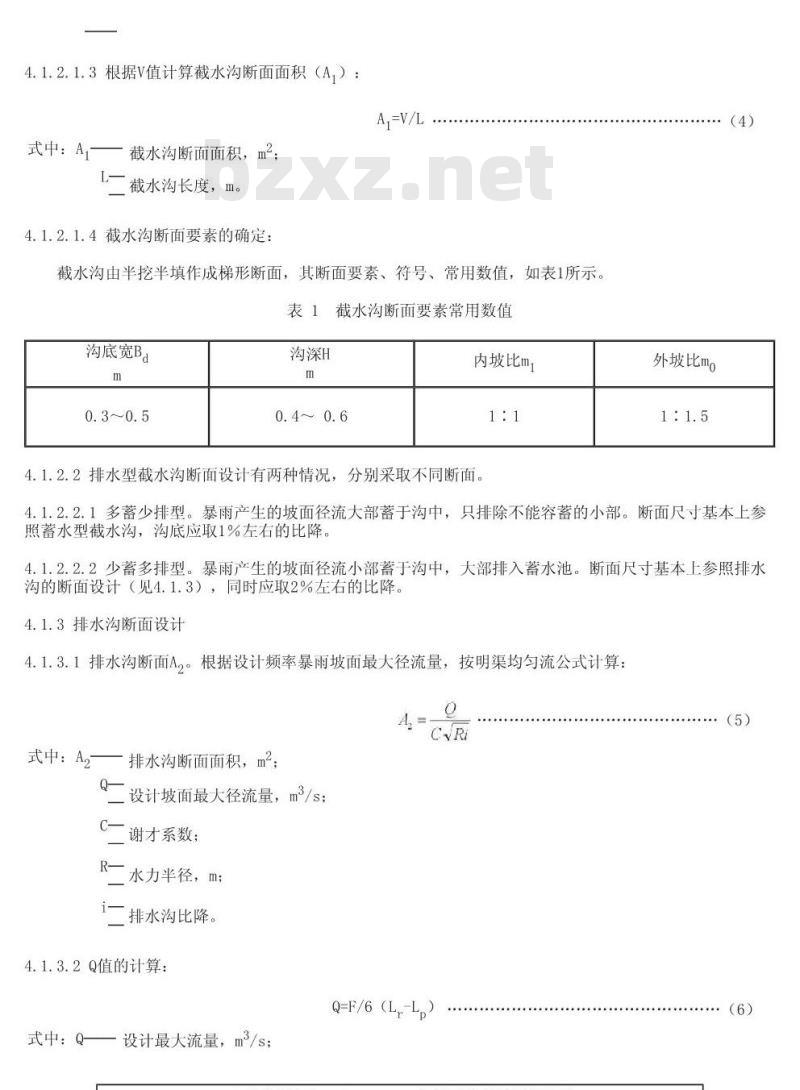

4.1.2.1.4截水沟断面要素的确定:A,=V/L

截水沟由半挖半填作成梯形断面,其断面要素、符号、常用数值,如表1所示。表1截水沟断面要素常用数值

沟底宽Ba

沟深H

内坡比m1

4.1.2.2排水型截水沟断面设计有两种情况,分别采取不同断面。外坡比mo

4.1.2.2.1多蓄少排型。暴雨产生的坡面径流大部蓄于沟中,只排除不能容蓄的小部。断面尺寸基本上参照蓄水型截水沟,沟底应取1%左右的比降。4.1.2.2.2少蓄多排型。暴雨产生的坡面径流小部蓄于沟中,大部排入蓄水池。断面尺寸基本上参照排水沟的断面设计(见4.1.3),同时应取2%左右的比降。4.1.3排水沟断面设计

4.1.3.1排水沟断面A2。根据设计频率暴雨坡面最大径流量,按明渠均匀流公式计算:A

式中:Az排水沟断面面积,m2;Q二设计坡面最大径流量,m3/s;C一谢才系数;

R一水力半径,m;

i一排水沟比降。

4.1.3.2Q值的计算:

Q=F/6(Lr

式中:Q——设计最大流量,m3/s;o

(5)

(6)

r设计频率10min最大降雨强度,mm/min;*p相应时段士壤平均入渗强度,mm/min;F

坡面汇水面积,hm2。

4.1.3.3R值的计算:

式中:R-

一水力半径,m;

A2 排水沟断面面积,m2:

x二排水沟断面湿周,m。

4.1.3.4C值的计算:

式中:n-

-糙度,土质排水沟一般取0.025左右。4.1.3.5上述设计中应考虑排水沟的不冲不淤流速,尽量减少沟道冲淤(参见17.3.1与17.3.2)。4.1.4蓄水池设计

4.1.4.1蓄水池容量设计

4.1.4.1.1蓄水池总容量按式(9)计算:V=K (V.+V。)

式中:V—

蓄水池容量,m3;

w设计频率暴雨径流量,m2;Www.bzxZ.net

s设计清淤年(n年)累计泥沙淤积量,m3;K二安全系数,取1.2~1.3。

4.1.4.1.2V.值与V。值的计算分两种情况:(7)

(9)

a)蓄水池在坡面小型蓄排工程系统之中,与坡面排水沟终端相连,并以沟中排水为其主要水源时,其V值与V值根据排水沟的设计排水量和淤积量计算。b)蓄水池不在坡面小型蓄排工程系统中,需独立计算暴雨径流量时,采用式(10)、式(11)计算Vw与V_值。

式中:Mw——设计频率一次暴雨径流模数,m2/hm2M二一年的侵蚀模数,m2/hm2;

F二蓄水池的集水面积,hn2。

4.1.4.2蓄水池主要建筑物设计

4.1.4.2.1池体设计。根据当地地形和总容量V,因地制宜地分别确定池的形状、面积、深度和周边角度。4.1.4.2.2进水口和溢洪口设计。石料衬砌的蓄水池,衬砌中应专设进水口与溢洪口;土质蓄水池的进水口和溢洪口,应进行石料衬砌。一般口宽40~60cm,深30~40cm。并用矩形宽项堰流量公式校核过水断面。

O=My2gbh2/3.

式中:Q—进水(或溢洪)最大流量,m3/s;M流量系数,采用0.35;

8二重力加速度,9.81,m/s2;

b一堰顶宽(口宽),m;

h二堰顶水深,m。

4.1.4.2.3引水渠设计。当蓄水池进口不是直接与坡面排水渠终端相连时,应布设引水渠,其断面与比降设计,可参照坡面排水沟的要求执行。4.1.5沉沙池设计

4.1.5.1池体尺寸设计。沉沙池为矩形,宽1~2m,长2~4m,深1.5~2.0m。要求其宽度为排水沟宽度的2倍,长度为池体宽度的2倍,并有适当深度,以利于水流入池后能缓流沉沙。4.1.5.2沉沙池的进水口和出水口,参照蓄水池进水口尺寸设计,并应作好石料(或沙浆砌砖或混凝土板)衬砌。

5施工

5.1截水沟与排水沟的施工

5.1.1根据规划截水沟与排水沟的布置路线进行施工放样,定好施工线。5.1.2根据截水沟与排水沟的设计断面尺寸,沿施工线进行挖沟和筑。筑填方部分应将地面清理耙毛后均匀铺土,每层厚约20cm,用杆夯实后厚约15cm,沟底或沟埋薄弱环节处应加固处理。5.1.3在截水沟和排水沟的出口衔接处,铺草皮或作石料衬砌防冲。在每一道跌水处,应按设计要求进行专项施工。石料衬砌的跌水其施工要求参照5.2执行。5.1.4竣工后,及时检查断面尺寸与沟底比降,是否符合规划设计要求。5.2蓄水池与沉沙池的施工

5.2.1根据规划的位置和设计的尺寸进行开挖,及时检查开挖尺寸是否符合设计要求。对于需作石料衬砌部位,开挖尺寸应预留石方衬砌位置。5.2.2池底如有裂缝或其他漏水隐患等问题,应及时处理,并作好清基夯实,然后进行石方衬砌。5.2.3石方衬砌要求料石(或较平整块石)厚度不小于30cm,接缝宽度不大于2.5cm,同时应做到砌石顶部要平,每层铺砌要稳,相邻石料要靠得紧,缝间沙浆要灌饱满;上层石块必须压住其下一层石块的接缝。6管理

6.1每年汛后和每次较大暴雨后,对坡面小型蓄排工程应进行全面检查,如有冲毁现象,应及时进行衬修。

6.2根据设计要求和坡面侵蚀量大小,每1~3年应对各类蓄排工程进行一次清淤,遇到淤积严重的大沙年,应及时清除。

6.3截水沟和排水沟的填方土外坡,可种植经济价值较高的浅根性植物护。6.4蓄水池四周可种植经济价值较高的树木,减少水面蒸发。但应选好树种和种植位置,防止树根破坏衬砌体和引起池底漏水。

第二篇路旁、沟底小型蓄引工程7范围

本篇规定了水土流失地区的水窖(旱井)、涝池以及山丘间泉水利用等路旁、沟底小型蓄引工程的规划、设计、施工和管理的技术要求。本篇适用于我国北方干旱、半干旱地区。我国南方局部有干旱、半干旱现象的地区,也可以参照使用。

8引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T16453.1一1996水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术9基本规定

9.1路旁、沟底小型蓄引工程的规划布局应纳入小流域综合治理规划,与流域内坡耕地治理、荒地治理:沟警治理结合进行。

9.2在干旱、半干旱的水土流失地区,应将路旁、沟底小型蓄引工程作为解决人畜饮水和抗旱点浇的主要水源,将水窖、涝池、泉水利用三者统一规划,协调实施。9.3在实施规划中,以小流域为单元,全面调查了解流域内的道路网及其汇集地表径流的运行规律。根据水土保持试验站的观测资料,分别确定各类道路的径流模数与土壤侵蚀模数(包括多年平均数值和设计频率下一次暴雨中的数值),作为水窖、涝池规划设计的基础数据。9.4以小流域为单元,全面调查流域内居民点的分布情况和山丘间泉水的分布情况(包括坡面泉水与沟中泉水的分布位置和数量),作为山丘间泉水利用规划、设计的依据。9.5水窖、涝池和山丘间泉水利用三项措施的布局,在满足人畜饮水、抗旱点浇和其他需要的同时,应最大限度地发挥其减轻水土流失的作用。特别是通过涝池蓄水,控制水不下沟,减轻沟蚀,更应作为重点任务。

9.6路旁、沟底各项小型蓄引工程的设计标准为10~20年一遇3~6h最大降雨量:根据各地不同降雨情况,分别采用不同频率和历时的设计暴雨。9.7有关配套工程

9.7.1作为汇水水源的道路,路面应修成中间高、两侧低的鱼背形,地表径流由路面两侧排水沟引入涝池或水窖,不能在路面中间汇流,以防止冲刷。9.7.2在干旱、半干旱地区,可在房顶、窑顶、场院和汇流路面等地方,铺设混凝土或三合土集流场,加大降雨流量。

10水窖

10.1水窖的规划

10.1.1水窖的位置。一般布设在村旁、路旁、有足够地表径流来源的地方。窖址应有深厚坚实的土层,距沟头、沟边20m以上,距大树根10m以上。石质山区的水窖,应修在不透水的基岩上。10.1.2水窖类型与单窖容量

水窖分井式水窖和窑式水窖两类。10.1.2.1一般来水量不大的路旁,修井式水窖,单窖容量30~50m3。10.1.2.2在路旁有土质坚实的崖坎、且要求蓄水量较大的地方,修窑式水窖,单窖容量100200m3以上。10.1.3水窖数量

10.1.3.1根据规划区人口数量、每年人均需水量、总需水量,扣除其他水源(如山丘间泉水利用等)可供水量,取当地有代表性的单窖容量,算出规划区需修水窖数量。10.1.3.2在降雨量年际变化很大的地区,适当增加水窖数量,以备多雨年蓄水供少雨年使用。10.2水窖的设计

10.2.1并式水窖设计(见图1)

沉沙池

进水管

图1并式水窖断面示意图

10.2.1.1窖体由窖筒、旱窖、水窖三部分组成,各部尺寸如下:10.2.1.1.1窖筒(上接地面窖口,供取水用):直径0.6~0.7m,深1.5~2m。10.2.1.1.2旱窖(不蓄水部分):上部与窖筒相连,深2~3m。直径向下逐步放大,到散盘处直径3~4m。

10.2.1.1.3水窖(蓄水部分):深3~5m,从散盘处向下,直径逐步缩小,到底部直径2~3m。10.2.1.2地面建筑物由窖口、沉沙池、进水管三部分组成,各部尺寸如下:10.2.1.2.1窖口:直径0.6~0.7m,用砖或石砌成,高出地面0.3~0.5m。10.2.1.2.2沉沙池:位于来水方向路旁,距窖口4~6m。池体成矩形,长2~3m,宽1~2m,深1.0~1.5m,四周坡比1:1。

10.2.1.2.3进水管:圆形,直径0.2~0.3m,在沉沙池从地表向下深约2/3处,以1:1坡度向下与旱窖相连。

10.2.2窑式水窖设计(见图2)

取水管

图2窑式水窑断面示意图

10.2.2.1窖体由水窑、窑顶、窑门三部分组成,各部尺寸如下:横断面

10.2.2.1.1水窑(蓄水部分):深3~4m,长8~10m,断面为上宽下窄的梯形,上部宽3~4m,两侧坡比为8:1。

10.2.2.1.2窑顶(不蓄水部分):长度与水窑一致,半圆拱形断面,直径3~4m,与水窑上部宽度一致(有的窑式水窖在窑顶中部留圆形取水井筒,直径0.60.7m,深度随崖坎高度而异,从窑顶上通地面取水口。

10.2.2.1.3窑门:下部梯形断面,尺寸与水窑部分一致,由浆砌料石制成,厚0.6~0.8m,密封不漏水在离地面约0.5m处理一水管,外装龙头,可自由放水。上部半圆形断面,尺寸与窑顶部分一致,由木板(或其他材料)作成。木板中部有可以开关的1.0m×1.5m的小门。10.2.2.2地面部分由取水口、沉沙池、进水管三部组成,可参照井式水窖的设计,沉沙池的尺寸应根据来水量适当放大。

10.3水窖的施工

10.3.1窖体开挖

10.3.1.1井式水窖开挖。从窖口开始,按照各部设计尺寸垂直向下挖,在窖口处吊一中心线,每向下挖深1m,校核一次直径。

10.3.1.2窑式水窖开挖。从窑门开始,先刷齐窑面,根据设计尺寸挖好标准断面,并逐层向里挖进,挖至设计的长度为止。在窑门顶部吊一中心线,并做一个半圆形标准尺寸木架,每向里挖进1m,校核一次断面尺寸。

10.3.1.3对需用胶泥防渗的水窖和水窑,在窖体开挖完成后,还需开挖供钉胶泥用的码眼。码眼在窖壁呈现“品”字形分布,上下左右眼距各约20cm,口径5~8cm,深10~15cm,眼深略向下方倾斜。10.3.1.4地面部分的沉沙池、取水管、取水井筒都按设计要求升挖,及时校核断面尺寸。10.3.2窖体防渗

10.3.2.1胶泥捶壁防渗

10.3.2.1.1取胶泥与黄土拌合均匀(沙粒:粉粒:粘粒的体积比为1:2:1),制成长约18cm,直径约5~8cm的胶泥钉和直径约20cm、厚2~5cm的胶泥饼。10.3.2.1.2将胶泥钉用力塞入码眼,外留3cm,将胶泥饼用力摔到胶泥钉上,使之连成整体。10.3.2.1.3用木棒连续捶打胶泥饼,使之与窖壁紧密结合,直到窖壁上全部胶泥坚实光滑为正。10.3.2.1.4窖壁胶泥厚度,从上到下依次为2,3,4和5cm。10.3.2.2水泥抹面防渗

10.3.2.2.1调好水泥沙浆与白灰沙浆。水泥沙浆中水泥:沙子:水的体积比为1.0:2.0:2.5;白灰沙浆中白灰:沙子:水的体积比为1.0:1.5:2.0。10.3.2.2.2先在窖壁上抹一层白灰沙浆“打底”,再用水泥沙浆抹面,抹面厚度不小于2~3cm。10.3.2.2.3有条件的地方,可先用铆钉将铅丝网铆固在窖壁上;或先在窖壁上均匀地打入钢针,再用铅丝连接成网,然后用水泥沙浆抹面;随着水泥的固结,进行抹实,直到牢固光滑为止10.3.2.3其他防渗措施

10.3.2.3.1在石料方便地方,窖底、窖壁可用1:3水泥沙浆砌粗料石,并用1:3水泥沙浆勾缝。10.3.2.3.2窖底、窖壁用1:1:6水泥、石灰、沙浆砌砖,1:3水泥沙浆抹面,10.3.2.3.3有条件的可采用混凝土或钢筋混凝土防渗,10.3.3地面部分的施工

10.3.3.1窖口处用砖或块石砌台,高出地面30~50cm,并设置能上锁的木板盖;有条件的可在窖口设手压式抽水泵。

10.3.3.2沉沙池与进水管连接处设置铅丝网拦污栅,防止杂物流入。10.3.3.3进水管应伸进窖内,离窖壁30~50cm,管口出水处设铅丝蓬头,防止水流冲坏窖壁。10.4水窖的管理

10.4.1水窖修成后应及时放入适当水量;正式蓄水取水时,不能将水取尽,防正窖壁窑底干滴裂缝10.4.2暴雨中收集地表径流时,应有专人现场看管,窖中水位不能超过设计的蓄水高度(水窖、水窑部分),防止旱窖与窑顶部蓄水泡塌。10.4.3窖口盖板应经常盖好锁牢,防止杂物掉入或人畜跌进,以保证安全与卫生。11涝池

主要修于路旁(或道路附近,或改建的道路胡同之中),用于拦蓄道路径流,防止道路冲刷与沟头前进;同时可供饮牲口和洗涤之用。11.1涝池的规划

11.1.1涝池蓄水总量

11.1.1.1满足牲畜饮用水量。

11.1.1.2满足居民非饮用水量。11.1.1.3减轻道路与沟的水土流失。11.1.1.4对来水量与需水量进行水量供需平衡分析。11.1.2涝池类型与单池容量

11.1.2.1.一般涝池。一个道路系统,沿途多处分散布设,单池容量100~500m3。11.1.2.2大型涝池。容蓄城镇、村庄大量来水,单池容量数千到数万立方米。11.1.2.3路壕蓄水堰。在路面低于两侧地面,形成深1~2m的路壕处,应将道路改在一侧地面上,而在路壕中分段修筑小土坝,作成路壕蓄水堰,拦蓄暴雨径流。单堰容量随路壕的宽度、深度和土坝的高度与道路的坡度而定,一般5001000m2。11.1.3涝池的位置

11.1.3.1涝池应选在路旁低于路面、土质较好(无裂缝),暴雨中有足够地表径流的地方,距沟头、沟边10m以上。

11.1.3.2大型涝池池址应着重考虑能修建足够容量的池体和足够的径流来源11.2涝池的设计

11.2.1—般涝池

多为土质,深1.01.5m,形状依地形而异,圆形直径一般10~15m。方形、矩形边长各10~20m至20~30m。四周边坡一般1:1。

11.2.2大型涝池

深2~3m,圆形直径20~30m,方形、矩形边长一般30~50m,特大型的可达70~100m。土质的周边坡比1:1,料石(或砖、混凝土板)衬砌的周边1:0.3。涝池位置不在路旁的需修引水渠,将道路径流引入池中。为防止过量洪水入池,在池的进水口前应设置退水设施。11.2.3路壕蓄水堰

小土坝一般高1~2m或3~5m,顶宽1.5~2.0m,上游坡1:1.5,下游坡1:1。必须准确计算每座路壕蓄水堰的集水面积、来水量和蓄水容量,保证路壕中一系列蓄水堰能全部容蓄设计频率下一次暴雨径流。11.3涝池的施工

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

GB/T16453.4

水土保持综合治理技术规范-小型蓄排引水工程

Regulation of te-chniques for comprehensivecontrol of soil erosionSmall engineeringofstore,drainageand drawwater1996-06-25发布

国家技术监督局

1996-09-01实施

中华人民共和国国家标准

水土保持综合治理技术规范一小型蓄排引水工程Regulation of te-chniques for comprehensive control ofsoil erosionSmall engineeringof store, drainage anddrawwater

0000FF\VLINK=\#800080”bgcolor=#FFFFFF”》GB/T16453.4—1996

GB/T16453.4—1996

本标准系列共分四项:第一项《水土保持综合治理规划通则》,第二项《水土保持综合治理技术规范》,第三项《水土保持综合治理验收规范》,第四项《水土保持综合治理效益计算方法》。本标准是上述系列中的第二项。

本项标准包括6个标准:

GB/T16453.1一1996水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术GB/T16453.2—1996水土保持综合治理技术规范荒地治理技术GB/T16453.3一1996水土保持综合治理技术规范沟治理技术GB/T16453.4一1996水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程GB/T16453.5一1996水土保持综合治理技术规范风沙治理技术GB/T16453.6一1996水土保持综合治理技术规范崩岗治理技术本标准是GB/T16453.4,包括坡面小型蓄排工程、路旁、沟底小型蓄引工程和引洪漫地工程三篇内容。

本标准系列的四项出版后,将全部代替1988年出版的中华人民共和国水利电力部部颁标准SD238一87《水土保持技术规范》。

本标准由中华人民共和国水利部提出并归口。本标准负责起草单位:水利部水土保持司。参加起草单位:黄河水利委员会黄河上中游管理局、黄河水利委员会农村水利水土保持局、长江水利委员会水土保持局、松辽水利委员会农田水利处、珠江水利委员会农田水利处、海河水利委员会农田水利处淮河水利委员会农田水利处。本标准主要起草人:郭廷辅、刘万铨、廖纯艳、胡玉法、苏仲仁、宁堆虎、徐传早、佟伟力、鲁胜力。

第一篇坡面小型蕃排工程

1范围

本篇规定了防治坡面水土流失的截水沟、排水沟、沉沙池、蓄水池等坡面小型蓄排工程的规划、设计、施工、管理的技术要求。

本篇适用于南方多雨地区。北方部分雨量较多、坡面径流较大的土石山区和丘陵区,也可参照使用。2基本规定

2.1坡面小型蓄水工程,应与坡耕地治理中的梯田、保水保土耕作等措施、荒地治理中造林育林、种草育草等措施紧密结合,配套实施。2.2在坡耕地治理的规划中,应将坡面小型蓄排工程与梯田、保水保土耕作法等措施统一规划,同步施工,达到出现设计暴雨时能保护梯田区和保土耕作区的安全。同时,小型蓄排工程的暴雨径流和建筑物设计,也应考虑梯田和保水保土耕作减少径流泥沙的作用。2.3在荒地治理的规划中,应将坡面小型蓄排工程与造林育林、种草育草统一规划,同步施工,达到出现设计暴雨中保护林草措施的安全。同时,小型蓄排工程的暴雨径流和建筑物设计,也应考虑造林育林和种草育草减少径流泥沙的作用。

2.4坡面小型蓄排工程还应考虑蓄水利用。3规划

3.1总体布局

在进行坡耕地或荒地治理规划的基础上,坡面小型蓄排工程应进行专项总体布局,合理地布设截水沟、排水沟、沉沙池、蓄水池等四项主要建筑物,构成完整的防御体系。3.2截水沟的布设原则

3.2.1当坡面下部是梯田或林草,上部是坡耕地或荒坡时,应在其交界处布设截水沟。3.2.2当无措施坡面的坡长太大时,应在此坡面增设几道截水沟。增设截水沟的间距一般20~30m,应根据地面坡度、土质和暴雨径流情况,通过设计计算具体确定。3.2.3蓄水型截水沟基本上沿等高线布设,排水型截水沟应与等高线取1%~2%的比降。3.2.4当截水沟不水平时,应在沟中每5~10m修一高20~30cm的小土,防止冲刷。3.2.5排水型截水沟的排水一端应与坡面排水沟相接,并在连接外作好防冲措施。3.3排水沟的布设原则

3.3.1排水沟一般布设在坡面截水沟的两端或较低一端,用以排除截水沟不能容纳的地表径流。排水沟的终端连接蓄水池或天然排水道。3.3.2排水沟在坡面上的比降,根据其排水去处(蓄水池或天然排水道)的位置而定,当排水出口的位置在坡脚时,排水沟大致与坡面等高线正交布设;当排水去处的位置在坡面时,排水沟可基本沿等高线或与等高线斜交布设。各种布设都必须作好防冲措施(铺草皮或石方衬砌)。3.3.3梯田区两端的排水沟,一般与坡面等高线正交布设,大致与梯田两端的道路同向。一般土质排水沟应分段设置跌水。排水沟纵断面可采取与梯田区大断面一致,以每台田面宽为一水平段,以每台田坎高为-跌水,在跌水处做好防冲措施(铺草皮或石方衬砌)。3.4蓄水池与沉沙池的布设原则

3.4.1蓄水池一般布设在坡脚或坡面局部低凹处,与排水沟(或排水型截水沟)的终端相连,以容蓄坡面排水。

3.4.2蓄水池的分布与容量,根据坡面径流总量、蓄排关系和修建省工、使用方便等原则,因地制宜具体确定。一个坡面的蓄排工程系统可集中布设一个蓄水池,也可分散布设若干蓄水池。单池容量从数百立方米到数万立方米不等。

3.4.3蓄水池的位置,应根据地形有利、岩性良好(无裂缝暗穴、砂砾层等)、蓄水容量大、工程量小,施工方便等条件具体确定。

3.4.4沉沙池一般布设在蓄水池进水口的上游附近。排水沟(或排水型截水沟)排出的水量,先进入沉沙池,泥沙沉淀后,再将清水排入池中。3.4.5沉沙池的具体位置,根据当地地形和工程条件确定,可以紧靠蓄水池,也可以与蓄水池保持一定距离。

4设计

4.1截水沟设计

4.1.1暴雨径流设计

4.1.1.1防御暴雨标准,按10年一遇24h最大降雨量。4.1.1.2坡面径流量与土壤侵蚀量的确定。根据水土保持试验站的小区径流观测资料,或查阅当地水文手册。在上述设计频率暴雨下,不同坡度、不同土质、不同植被的坡面,应采用不同的暴雨径流量与土壤侵蚀量。以一次暴雨径流模数W,(m2/hm2)和年均土壤侵蚀模数M。(t/hm2)表示。4.1.2截水沟断面设计

4.1.2.1蓄水型截水沟断面设计。4.1.2.1.1每道截水沟的容量(V)按式(1)计算V=V+

式中:V——截水沟容量,m2;

W—次暴雨径流量,m2;

1~3年土壤侵蚀量,m3。

V。的计量单位,根据各地土壤的容重,由吨折算为立方米(下同)。4.1.2.1.2V和V值按式(2)计算:Vw=Mw×F

V=3M_×F

式中:F——截水沟的集水面积,hm2;Mw

一次暴雨径流模数,m2/hm2:

ms一年土壤侵蚀模数,m3/hm2。(1)

(2)

(3)

4.1.2.1.3根据V值计算截水沟断面面积(A,)式中:A,

截水沟断面面积,m2;

L二截水沟长度,m。

4.1.2.1.4截水沟断面要素的确定:A,=V/L

截水沟由半挖半填作成梯形断面,其断面要素、符号、常用数值,如表1所示。表1截水沟断面要素常用数值

沟底宽Ba

沟深H

内坡比m1

4.1.2.2排水型截水沟断面设计有两种情况,分别采取不同断面。外坡比mo

4.1.2.2.1多蓄少排型。暴雨产生的坡面径流大部蓄于沟中,只排除不能容蓄的小部。断面尺寸基本上参照蓄水型截水沟,沟底应取1%左右的比降。4.1.2.2.2少蓄多排型。暴雨产生的坡面径流小部蓄于沟中,大部排入蓄水池。断面尺寸基本上参照排水沟的断面设计(见4.1.3),同时应取2%左右的比降。4.1.3排水沟断面设计

4.1.3.1排水沟断面A2。根据设计频率暴雨坡面最大径流量,按明渠均匀流公式计算:A

式中:Az排水沟断面面积,m2;Q二设计坡面最大径流量,m3/s;C一谢才系数;

R一水力半径,m;

i一排水沟比降。

4.1.3.2Q值的计算:

Q=F/6(Lr

式中:Q——设计最大流量,m3/s;o

(5)

(6)

r设计频率10min最大降雨强度,mm/min;*p相应时段士壤平均入渗强度,mm/min;F

坡面汇水面积,hm2。

4.1.3.3R值的计算:

式中:R-

一水力半径,m;

A2 排水沟断面面积,m2:

x二排水沟断面湿周,m。

4.1.3.4C值的计算:

式中:n-

-糙度,土质排水沟一般取0.025左右。4.1.3.5上述设计中应考虑排水沟的不冲不淤流速,尽量减少沟道冲淤(参见17.3.1与17.3.2)。4.1.4蓄水池设计

4.1.4.1蓄水池容量设计

4.1.4.1.1蓄水池总容量按式(9)计算:V=K (V.+V。)

式中:V—

蓄水池容量,m3;

w设计频率暴雨径流量,m2;Www.bzxZ.net

s设计清淤年(n年)累计泥沙淤积量,m3;K二安全系数,取1.2~1.3。

4.1.4.1.2V.值与V。值的计算分两种情况:(7)

(9)

a)蓄水池在坡面小型蓄排工程系统之中,与坡面排水沟终端相连,并以沟中排水为其主要水源时,其V值与V值根据排水沟的设计排水量和淤积量计算。b)蓄水池不在坡面小型蓄排工程系统中,需独立计算暴雨径流量时,采用式(10)、式(11)计算Vw与V_值。

式中:Mw——设计频率一次暴雨径流模数,m2/hm2M二一年的侵蚀模数,m2/hm2;

F二蓄水池的集水面积,hn2。

4.1.4.2蓄水池主要建筑物设计

4.1.4.2.1池体设计。根据当地地形和总容量V,因地制宜地分别确定池的形状、面积、深度和周边角度。4.1.4.2.2进水口和溢洪口设计。石料衬砌的蓄水池,衬砌中应专设进水口与溢洪口;土质蓄水池的进水口和溢洪口,应进行石料衬砌。一般口宽40~60cm,深30~40cm。并用矩形宽项堰流量公式校核过水断面。

O=My2gbh2/3.

式中:Q—进水(或溢洪)最大流量,m3/s;M流量系数,采用0.35;

8二重力加速度,9.81,m/s2;

b一堰顶宽(口宽),m;

h二堰顶水深,m。

4.1.4.2.3引水渠设计。当蓄水池进口不是直接与坡面排水渠终端相连时,应布设引水渠,其断面与比降设计,可参照坡面排水沟的要求执行。4.1.5沉沙池设计

4.1.5.1池体尺寸设计。沉沙池为矩形,宽1~2m,长2~4m,深1.5~2.0m。要求其宽度为排水沟宽度的2倍,长度为池体宽度的2倍,并有适当深度,以利于水流入池后能缓流沉沙。4.1.5.2沉沙池的进水口和出水口,参照蓄水池进水口尺寸设计,并应作好石料(或沙浆砌砖或混凝土板)衬砌。

5施工

5.1截水沟与排水沟的施工

5.1.1根据规划截水沟与排水沟的布置路线进行施工放样,定好施工线。5.1.2根据截水沟与排水沟的设计断面尺寸,沿施工线进行挖沟和筑。筑填方部分应将地面清理耙毛后均匀铺土,每层厚约20cm,用杆夯实后厚约15cm,沟底或沟埋薄弱环节处应加固处理。5.1.3在截水沟和排水沟的出口衔接处,铺草皮或作石料衬砌防冲。在每一道跌水处,应按设计要求进行专项施工。石料衬砌的跌水其施工要求参照5.2执行。5.1.4竣工后,及时检查断面尺寸与沟底比降,是否符合规划设计要求。5.2蓄水池与沉沙池的施工

5.2.1根据规划的位置和设计的尺寸进行开挖,及时检查开挖尺寸是否符合设计要求。对于需作石料衬砌部位,开挖尺寸应预留石方衬砌位置。5.2.2池底如有裂缝或其他漏水隐患等问题,应及时处理,并作好清基夯实,然后进行石方衬砌。5.2.3石方衬砌要求料石(或较平整块石)厚度不小于30cm,接缝宽度不大于2.5cm,同时应做到砌石顶部要平,每层铺砌要稳,相邻石料要靠得紧,缝间沙浆要灌饱满;上层石块必须压住其下一层石块的接缝。6管理

6.1每年汛后和每次较大暴雨后,对坡面小型蓄排工程应进行全面检查,如有冲毁现象,应及时进行衬修。

6.2根据设计要求和坡面侵蚀量大小,每1~3年应对各类蓄排工程进行一次清淤,遇到淤积严重的大沙年,应及时清除。

6.3截水沟和排水沟的填方土外坡,可种植经济价值较高的浅根性植物护。6.4蓄水池四周可种植经济价值较高的树木,减少水面蒸发。但应选好树种和种植位置,防止树根破坏衬砌体和引起池底漏水。

第二篇路旁、沟底小型蓄引工程7范围

本篇规定了水土流失地区的水窖(旱井)、涝池以及山丘间泉水利用等路旁、沟底小型蓄引工程的规划、设计、施工和管理的技术要求。本篇适用于我国北方干旱、半干旱地区。我国南方局部有干旱、半干旱现象的地区,也可以参照使用。

8引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T16453.1一1996水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术9基本规定

9.1路旁、沟底小型蓄引工程的规划布局应纳入小流域综合治理规划,与流域内坡耕地治理、荒地治理:沟警治理结合进行。

9.2在干旱、半干旱的水土流失地区,应将路旁、沟底小型蓄引工程作为解决人畜饮水和抗旱点浇的主要水源,将水窖、涝池、泉水利用三者统一规划,协调实施。9.3在实施规划中,以小流域为单元,全面调查了解流域内的道路网及其汇集地表径流的运行规律。根据水土保持试验站的观测资料,分别确定各类道路的径流模数与土壤侵蚀模数(包括多年平均数值和设计频率下一次暴雨中的数值),作为水窖、涝池规划设计的基础数据。9.4以小流域为单元,全面调查流域内居民点的分布情况和山丘间泉水的分布情况(包括坡面泉水与沟中泉水的分布位置和数量),作为山丘间泉水利用规划、设计的依据。9.5水窖、涝池和山丘间泉水利用三项措施的布局,在满足人畜饮水、抗旱点浇和其他需要的同时,应最大限度地发挥其减轻水土流失的作用。特别是通过涝池蓄水,控制水不下沟,减轻沟蚀,更应作为重点任务。

9.6路旁、沟底各项小型蓄引工程的设计标准为10~20年一遇3~6h最大降雨量:根据各地不同降雨情况,分别采用不同频率和历时的设计暴雨。9.7有关配套工程

9.7.1作为汇水水源的道路,路面应修成中间高、两侧低的鱼背形,地表径流由路面两侧排水沟引入涝池或水窖,不能在路面中间汇流,以防止冲刷。9.7.2在干旱、半干旱地区,可在房顶、窑顶、场院和汇流路面等地方,铺设混凝土或三合土集流场,加大降雨流量。

10水窖

10.1水窖的规划

10.1.1水窖的位置。一般布设在村旁、路旁、有足够地表径流来源的地方。窖址应有深厚坚实的土层,距沟头、沟边20m以上,距大树根10m以上。石质山区的水窖,应修在不透水的基岩上。10.1.2水窖类型与单窖容量

水窖分井式水窖和窑式水窖两类。10.1.2.1一般来水量不大的路旁,修井式水窖,单窖容量30~50m3。10.1.2.2在路旁有土质坚实的崖坎、且要求蓄水量较大的地方,修窑式水窖,单窖容量100200m3以上。10.1.3水窖数量

10.1.3.1根据规划区人口数量、每年人均需水量、总需水量,扣除其他水源(如山丘间泉水利用等)可供水量,取当地有代表性的单窖容量,算出规划区需修水窖数量。10.1.3.2在降雨量年际变化很大的地区,适当增加水窖数量,以备多雨年蓄水供少雨年使用。10.2水窖的设计

10.2.1并式水窖设计(见图1)

沉沙池

进水管

图1并式水窖断面示意图

10.2.1.1窖体由窖筒、旱窖、水窖三部分组成,各部尺寸如下:10.2.1.1.1窖筒(上接地面窖口,供取水用):直径0.6~0.7m,深1.5~2m。10.2.1.1.2旱窖(不蓄水部分):上部与窖筒相连,深2~3m。直径向下逐步放大,到散盘处直径3~4m。

10.2.1.1.3水窖(蓄水部分):深3~5m,从散盘处向下,直径逐步缩小,到底部直径2~3m。10.2.1.2地面建筑物由窖口、沉沙池、进水管三部分组成,各部尺寸如下:10.2.1.2.1窖口:直径0.6~0.7m,用砖或石砌成,高出地面0.3~0.5m。10.2.1.2.2沉沙池:位于来水方向路旁,距窖口4~6m。池体成矩形,长2~3m,宽1~2m,深1.0~1.5m,四周坡比1:1。

10.2.1.2.3进水管:圆形,直径0.2~0.3m,在沉沙池从地表向下深约2/3处,以1:1坡度向下与旱窖相连。

10.2.2窑式水窖设计(见图2)

取水管

图2窑式水窑断面示意图

10.2.2.1窖体由水窑、窑顶、窑门三部分组成,各部尺寸如下:横断面

10.2.2.1.1水窑(蓄水部分):深3~4m,长8~10m,断面为上宽下窄的梯形,上部宽3~4m,两侧坡比为8:1。

10.2.2.1.2窑顶(不蓄水部分):长度与水窑一致,半圆拱形断面,直径3~4m,与水窑上部宽度一致(有的窑式水窖在窑顶中部留圆形取水井筒,直径0.60.7m,深度随崖坎高度而异,从窑顶上通地面取水口。

10.2.2.1.3窑门:下部梯形断面,尺寸与水窑部分一致,由浆砌料石制成,厚0.6~0.8m,密封不漏水在离地面约0.5m处理一水管,外装龙头,可自由放水。上部半圆形断面,尺寸与窑顶部分一致,由木板(或其他材料)作成。木板中部有可以开关的1.0m×1.5m的小门。10.2.2.2地面部分由取水口、沉沙池、进水管三部组成,可参照井式水窖的设计,沉沙池的尺寸应根据来水量适当放大。

10.3水窖的施工

10.3.1窖体开挖

10.3.1.1井式水窖开挖。从窖口开始,按照各部设计尺寸垂直向下挖,在窖口处吊一中心线,每向下挖深1m,校核一次直径。

10.3.1.2窑式水窖开挖。从窑门开始,先刷齐窑面,根据设计尺寸挖好标准断面,并逐层向里挖进,挖至设计的长度为止。在窑门顶部吊一中心线,并做一个半圆形标准尺寸木架,每向里挖进1m,校核一次断面尺寸。

10.3.1.3对需用胶泥防渗的水窖和水窑,在窖体开挖完成后,还需开挖供钉胶泥用的码眼。码眼在窖壁呈现“品”字形分布,上下左右眼距各约20cm,口径5~8cm,深10~15cm,眼深略向下方倾斜。10.3.1.4地面部分的沉沙池、取水管、取水井筒都按设计要求升挖,及时校核断面尺寸。10.3.2窖体防渗

10.3.2.1胶泥捶壁防渗

10.3.2.1.1取胶泥与黄土拌合均匀(沙粒:粉粒:粘粒的体积比为1:2:1),制成长约18cm,直径约5~8cm的胶泥钉和直径约20cm、厚2~5cm的胶泥饼。10.3.2.1.2将胶泥钉用力塞入码眼,外留3cm,将胶泥饼用力摔到胶泥钉上,使之连成整体。10.3.2.1.3用木棒连续捶打胶泥饼,使之与窖壁紧密结合,直到窖壁上全部胶泥坚实光滑为正。10.3.2.1.4窖壁胶泥厚度,从上到下依次为2,3,4和5cm。10.3.2.2水泥抹面防渗

10.3.2.2.1调好水泥沙浆与白灰沙浆。水泥沙浆中水泥:沙子:水的体积比为1.0:2.0:2.5;白灰沙浆中白灰:沙子:水的体积比为1.0:1.5:2.0。10.3.2.2.2先在窖壁上抹一层白灰沙浆“打底”,再用水泥沙浆抹面,抹面厚度不小于2~3cm。10.3.2.2.3有条件的地方,可先用铆钉将铅丝网铆固在窖壁上;或先在窖壁上均匀地打入钢针,再用铅丝连接成网,然后用水泥沙浆抹面;随着水泥的固结,进行抹实,直到牢固光滑为止10.3.2.3其他防渗措施

10.3.2.3.1在石料方便地方,窖底、窖壁可用1:3水泥沙浆砌粗料石,并用1:3水泥沙浆勾缝。10.3.2.3.2窖底、窖壁用1:1:6水泥、石灰、沙浆砌砖,1:3水泥沙浆抹面,10.3.2.3.3有条件的可采用混凝土或钢筋混凝土防渗,10.3.3地面部分的施工

10.3.3.1窖口处用砖或块石砌台,高出地面30~50cm,并设置能上锁的木板盖;有条件的可在窖口设手压式抽水泵。

10.3.3.2沉沙池与进水管连接处设置铅丝网拦污栅,防止杂物流入。10.3.3.3进水管应伸进窖内,离窖壁30~50cm,管口出水处设铅丝蓬头,防止水流冲坏窖壁。10.4水窖的管理

10.4.1水窖修成后应及时放入适当水量;正式蓄水取水时,不能将水取尽,防正窖壁窑底干滴裂缝10.4.2暴雨中收集地表径流时,应有专人现场看管,窖中水位不能超过设计的蓄水高度(水窖、水窑部分),防止旱窖与窑顶部蓄水泡塌。10.4.3窖口盖板应经常盖好锁牢,防止杂物掉入或人畜跌进,以保证安全与卫生。11涝池

主要修于路旁(或道路附近,或改建的道路胡同之中),用于拦蓄道路径流,防止道路冲刷与沟头前进;同时可供饮牲口和洗涤之用。11.1涝池的规划

11.1.1涝池蓄水总量

11.1.1.1满足牲畜饮用水量。

11.1.1.2满足居民非饮用水量。11.1.1.3减轻道路与沟的水土流失。11.1.1.4对来水量与需水量进行水量供需平衡分析。11.1.2涝池类型与单池容量

11.1.2.1.一般涝池。一个道路系统,沿途多处分散布设,单池容量100~500m3。11.1.2.2大型涝池。容蓄城镇、村庄大量来水,单池容量数千到数万立方米。11.1.2.3路壕蓄水堰。在路面低于两侧地面,形成深1~2m的路壕处,应将道路改在一侧地面上,而在路壕中分段修筑小土坝,作成路壕蓄水堰,拦蓄暴雨径流。单堰容量随路壕的宽度、深度和土坝的高度与道路的坡度而定,一般5001000m2。11.1.3涝池的位置

11.1.3.1涝池应选在路旁低于路面、土质较好(无裂缝),暴雨中有足够地表径流的地方,距沟头、沟边10m以上。

11.1.3.2大型涝池池址应着重考虑能修建足够容量的池体和足够的径流来源11.2涝池的设计

11.2.1—般涝池

多为土质,深1.01.5m,形状依地形而异,圆形直径一般10~15m。方形、矩形边长各10~20m至20~30m。四周边坡一般1:1。

11.2.2大型涝池

深2~3m,圆形直径20~30m,方形、矩形边长一般30~50m,特大型的可达70~100m。土质的周边坡比1:1,料石(或砖、混凝土板)衬砌的周边1:0.3。涝池位置不在路旁的需修引水渠,将道路径流引入池中。为防止过量洪水入池,在池的进水口前应设置退水设施。11.2.3路壕蓄水堰

小土坝一般高1~2m或3~5m,顶宽1.5~2.0m,上游坡1:1.5,下游坡1:1。必须准确计算每座路壕蓄水堰的集水面积、来水量和蓄水容量,保证路壕中一系列蓄水堰能全部容蓄设计频率下一次暴雨径流。11.3涝池的施工

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 热门标准

- 国家标准(GB)

- GB/T2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

- GB/T228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

- GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范

- GB/T18204.4-2000 公共场所毛巾、床上卧具微生物检验方法细菌总数测定

- GB/T12053-1989 光学识别用字母数字字符集 第一部分:OCR-A字符集印刷图象的形状和尺寸

- GB/T23892.3-2009 滑动轴承 稳态条件下流体动压可倾瓦块止推轴承 第3部分:可倾瓦块止推轴承计算的许用值

- GB/T9145-2003 普通螺纹 中等精度、优选系列的极限尺寸

- GB/T11839-1989 二氧化铀芯块中硼的测定 姜黄素萃取光度法

- GB50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范

- GB/T6122.1-2002 圆角铣刀 第1部分:型式和尺寸

- GB/T7433-1987 对称电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标

- GB5725-2009 安全网

- GB13851-2022 内河交通安全标志

- GB/T9239-1988 刚性转子平衡品质 许用不平衡的确定

- GB/T15917.3-1995 金属镝及氧化镝化学分析方法 对氯苯基荧光酮--溴化十六烷基三甲基胺分光光度法测定钽量

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2