- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 国家标准(GB) >>

- GB/T 16453.5-1996 水土保持综合治理 技术规范 风沙治理技术

标准号:

GB/T 16453.5-1996

标准名称:

水土保持综合治理 技术规范 风沙治理技术

标准类别:

国家标准(GB)

标准状态:

已作废-

发布日期:

1996-06-25 -

实施日期:

1996-09-01 -

作废日期:

2009-02-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

330.16 KB

标准ICS号:

农业>>农业和林业>>65.020.01农业和林业综合中标分类号:

农业、林业>>土壤与肥料>>B11土壤、水土保持

点击下载

标准简介:

标准下载解压密码:www.bzxz.net

本标准规定了风蚀地区风沙治理各项措施的规划、设计、施工、管理等技术要求。本标准适用于我国风蚀地区。 GB/T 16453.5-1996 水土保持综合治理 技术规范 风沙治理技术 GB/T16453.5-1996

部分标准内容:

中华人民共和国国家标准

GB/T16453.5

水土保持综合治理技术规范-风沙治理技术Regulation of techniq-ues for comprehensivecontrol of soil erosionTechnique for control o-fwind erosion

1996-06-25发布

国家技术监督

1996-09-01实施

中华人民共和国国家标准

水土保持综合治理技术规范-风沙治理技术Regulation of techniq-ues for comprehensive control ofsoil erosionTechnique for control o-f wind erosion前言

GB/T16453.5—1996

本标准系列共分四项:第一项《水土保持综合治理规划通则》,第二项《水土保持综合治理技术规范》,第三项《水土保持综合治理验收规范》,第四项《水土保持综合治理效益计算方法》。本标准是上述系列中的第二项。

本项标准包括6个标准:

GB/T16453.1一1996水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术GB/T16453.2一1996水主保持综合治理技术规范荒地治理技术GB/T16453.3一1996水土保持综合治理技术规范沟整治理技术GB/T16453.4一1996水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程GB/T16453.5一1996水土保持综合治理技术规范风沙治理技术GB/T16453.6一1996水土保持综合治理技术规范崩岗治理技术本标准系列的四项出版后,将全部代替1988年出版的中华人民共和国水利电力部部颁标准SD238一87《水土保持技术规范》。

本标准由中华人民共和国水利部提出并归口。本标准负责起草单位:水利部水土保持司。参加起草单位:黄河水利委员会黄河上中游管理局、黄河水利委员会农村水利水土保持局、长江水利委员会水土保持局、松辽水利委员会农田水利处、珠江水利委员会农田水利处、海河水利委员会农田水利处、淮河水利委员会农田水利处。本标准主要起草人:段巧甫、刘铨、范起敬、宁堆虎、佟伟力、徐传早、鲁胜力。1范围

本标准规定了风蚀地区风沙治理各项措施的规划、设计、施工、管理等技术要求。本标准适用于我国风蚀地区。

2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T16453.2一1996水土保持综合治理技术规范荒地治理技术3治理措施

3.1北方沙化地区南沿,采取沙障固沙、营造防风固沙林带、固沙草带、引水拉沙造田,以及防止风蚀的耕作技术等综合措施。

3.2黄泛区古河道沙地,先治理风口,堵住风源,采取翻淤压沙、造林固沙等措施,将沙地改造成果园或农田。

3.3东南沿海岸线沙带,沿海岸线选择抗风沙树种,采用客土植树等方法,营造海岸防风林带。4沙障固沙

4.1沙障的设置方法与采用的重点地区4.1.1沙障是用柴草、活性沙生植物的枝茎或其他材料平铺或直立于风蚀沙丘地面,以增加地面糙度,削弱近地层风速,固定地面沙粒,减缓和制止沙丘流动。4.1.2采用沙障的重点地区,对流动沙丘和半流动沙丘,应首先采用沙障固沙,阻止沙丘流动,再营造防风固沙林带、农田防护林网。

4.2沙障的分类

4.2.1根据沙障在地面分布形状划分4.2.1.1带状沙障。沙障在地面呈带状分布,带的走向垂直于主风向。4.2.1.2方格状(或网状)沙障。沙障在地面呈方格状(或网状)分布,主要用于风向不稳定,除主风向外,还有较强侧向风的地方采用。4.2.2根据沙障的不同材料划分

4.2.2.1柴草沙障。大部由柴草或作物秸杆作成,是铺设沙障的主要材料。4.2.2.2粘土沙障。少数地方沙层较浅;或沙丘附近有碱滩地,用粘土压沙,堆成土,作为沙障。4.2.2.3采用卵石或其他材料(如活性沙生植物枝茎)作成沙障。4.2.3根据铺设沙障的柴草与地面的角度划分4.2.3.1平铺式沙障。将作沙障的柴草横卧平铺在地面,上压枝条、沙土或用小未桩固定4.2.3.2直立式沙障。将作沙障的柴草直立,一部分理压沙中,一部分露出地面。4.3沙障的设计和施工

4.3.1平铺式沙障的设计和施工

4.3.1.1带状平铺式

带的走向垂直于主风方向。带宽0.6~1.0m,带间距4~5m。将覆盖材料平铺在沙丘上,厚3~5cm。覆盖材料有柴草、秸杆、枝条或粘土、卵石等。覆盖物为柴草和枝条时,上面需用枝条横压,用小木桩固定,或在草带中线上铺压湿沙,柴草的梢端要迎风向。4.3.1.2全面平铺式

适用于小而孤立的沙丘和受流沙埋压或威胁的道路两侧与农田、村镇四周。将覆盖物在沙丘上紧密平铺。其余要求与4.3.1.1相同。

4.3.2直立式沙障的设计和施工

4.3.2.1直立式沙障的分类

根据柴草直立的高度,分高立式与低立式两类,在设计施工上各有不同要求。4.3.2.1.1高立式沙障,采用杆高质韧的柴草,长0.7~1.3m,露出地面0.5~1.0m,埋入地下0.2~0.3m根部培沙高出地面0.1m。

4.3.2.1.2低立式沙障,采用较软的柴草,露出地面0.20.3m,理入地下0.15~0.20m。4.3.2.2直立式沙障的平面配置

4.3.2.2.1在单向起沙为主地区与主风向垂直,呈带状布设。4.3.2.2.2在新月形沙丘上设置时,丘顶空出一段,在迎风坡自上而下设置多带孤形沙障(与新月形弧度相适应)。

4.3.2.3直立式沙障的间距

4.3.2.3.14°以下的干缓沙地,高立式沙障间距为沙障高度的10~15倍,低立式沙障间距为24m。4.3.2.3.2沙丘迎风坡面设置的沙障,间距要求,应使下一列沙障的顶端与上一列沙障的基部高出5~8cm

4.3.2.3.3在沙丘坡度较大的地方。沙障间距按式(1)计算:d=-hctgo.....

式中:d——沙障间距,m;

h二沙障高度,m;

二沙丘坡度,(°)。

4.3.2.4直立式柴草沙障的施工

(1)

4.3.2.4.1高立式沙障施工。在设计好的沙障条带位置上,人工挖沟深0.2~0.3m,将柴草均匀直立理入:扶正踩实,填沙0.1m,柴草露出地面0.51.0m。4.3.2.4.2低立式沙障施工。将柴草按设计长度切好,顺设计沙障条带线均匀放置线上,草的方向与带线正交。用脚在柴草中部用力踩压,柴草进入沙内0.1~0.15m,两端翘起,高0.2~0.3m,用手扶正,基部培沙。

4.3.2.5粘土沙障的设计和施工

粘土沙障是低立式沙障的一种。设计施工要求:一般布设在沙丘迎风面自下向上约2/3的位置。用粘碱土堆成土,高0.20~0.25m,底宽0.6~0.8m,顶呈弧形。土间距2~4m。5固沙造林

固沙造林包括防风固沙基干林带、农田防护林网、沿海岸线防风林带,风口造林,片状固沙造林。5.1固沙造林的规划设计

5.1.1林带规划设计

设计内容包括林带走向、宽度、间距、结构、混交类型5.1.1.1林带走向

5.1.1.1.1防风固沙基干林带,设在农田林网外围的沙丘前沿地带及流沙边缘与农田绿洲交界处,林带走向应垂直于沙丘流动方向。

5.1.1.1.2农田防护林网(包括护牧林网),主林带走向应垂直于主风方向,或呈不大于30~45℃的偏角。副林带和主林带相垂直;如因地形地物限制,主、副林带可以有一定偏角。低洼地区可以“林随水走”;平坦地区可以“林随路走”;风蚀山丘地区,主林带可沿等高线布设,副林带可和上下坡的路边造林、河边、沟岸造林互相连接,形成林网。5.1.1.1.3沿海岸线防风林带,应按沙滩沿海岸线的自然分布走向设置。5.1.1.2林带宽度

5.1.1.2.1防风固沙基干林带,可分别采用单带或双带式,在风沙危害严重地区可采用多带式,带宽一般为20~50m。

5.1.1.2.2农田防护林网,主带宽8~12m,副带宽4~6m,地少人多地区,主带宽5~6m,副带宽3~4m。5.1.1.2.3沿海岸线防风林带,根据海风强劲程度和海滩情况,一般宽10~20m,最大可达100~200m。5.1.1.3林带间距

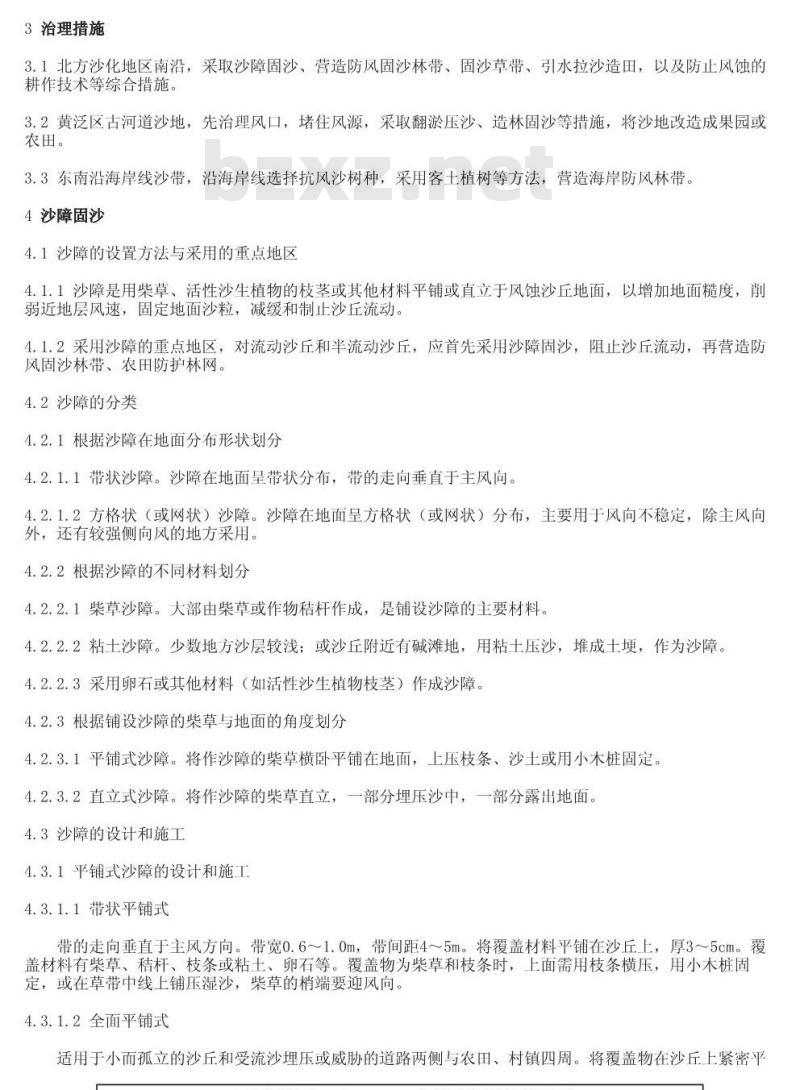

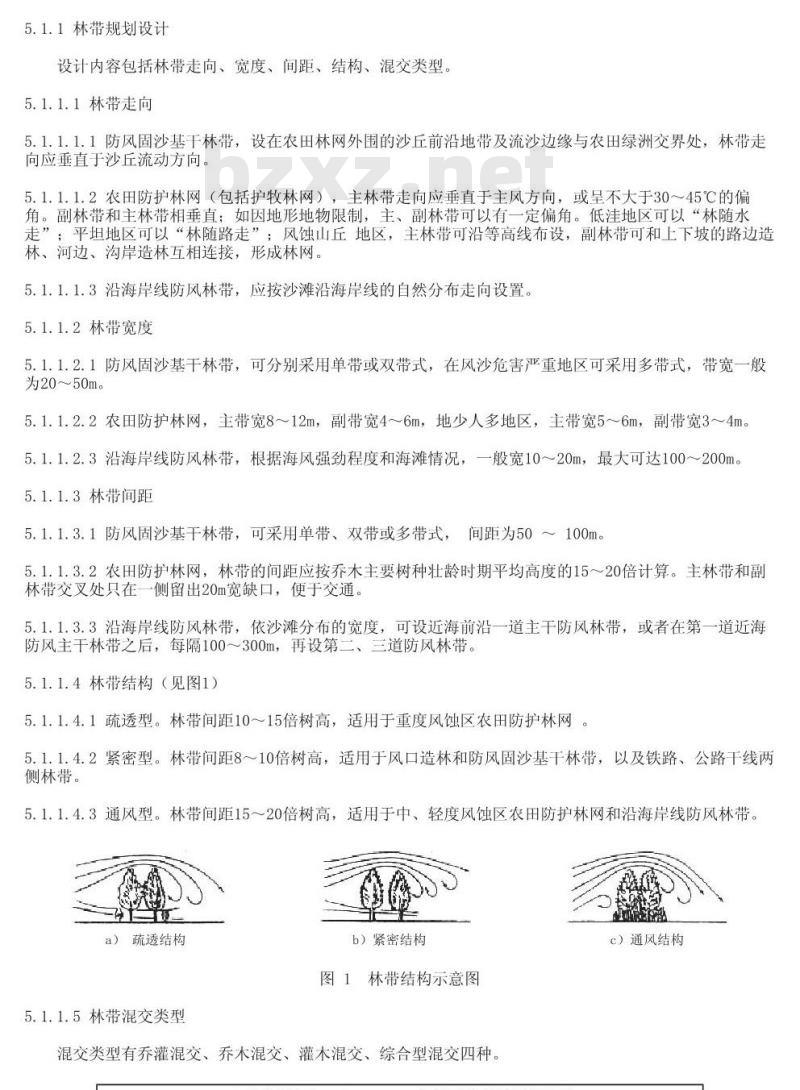

5.1.1.3.1防风固沙基干林带,可采用单带、双带或多带式,间距为50~100m。5.1.1.3.2农田防护林网,林带的间距应按乔木主要树种壮龄时期平均高度的15~20倍计算。主林带和副林带交叉处只在一侧留出20m宽缺口,便于交通。5.1.1.3.3沿海岸线防风林带,依沙滩分布的宽度,可设近海前沿一道主干防风林带,或者在第一道近海防风主干林带之后,每隔100~300m,再设第二、三道防风林带。5.1.1.4林带结构(见图1)

5.1.1.4.1疏透型。林带间距10~15倍树高,适用于重度风蚀区农田防护林网。5.1.1.4.2紧密型。林带间距8~10倍树高,适用于风口造林和防风固沙基干林带,以及铁路、公路干线两侧林带。

5.1.1.4.3通风型。林带间距15~20倍树高,适用于中、轻度风蚀区农田防护林网和沿海岸线防风林带。a)蔬透结构

5.1.1.5林带混交类型

b)紧密结构

图1林带结构示意图

混交类型有乔灌混交、乔木混交、灌木混交、综合型混交四种。c)通风结构

5.1.1.5.1乔灌混交林带:乔木、灌木树种按比例组成,构成紧密结构或蔬透结构林带,适于干旱与风害严重的地区。

5.1.1.5.2乔木混交林带:由两层乔木组成,上层为喜光树种,下层为耐荫的伴生树种。也可用两种喜光树种,分别配置于林带两侧,组成通风结构林带,适于农耕地或沿海沙带。5.1.1.5.3灌未混交林带:林带全由灌木组成,用作生物沙障。5.1.1.5.4综合型混交林带:乔灌混交和喜光、耐荫性、伴生树种混交的综合性林带。适于防风固沙基干林带和风口造林。

5.1.2风口造林设计

设置与主害风向相垂直的带状沙障,宽度1~2m,间距20~30m。在沙障内营造紧密型乔灌混交林,株距0.5m,行距1.0m,交错排列,乔灌比例1:1,株间或行间混交,或呈块状混交,迎风面栽灌木,背面栽乔木。

5.1.3片状造林设计

5.1.3.1风蚀较轻的沙地或稳定的低沙丘、半流动沙丘,可以直接成片造林,全面固沙。5.1.3.2对流动沙丘,应先设置沙障,减缓风速,固定流沙,然后成片造林。在背风坡丘间低地栽植养木林带,阻挡流沙前移;在迎风坡脚下种植灌木,拉低沙丘。5.1.3.3片状造林的株行距,根据树种和立地条件确定。植株一般都呈“品”字形排列。5.2固沙造林的树种选择

5.2.1树种选择原则

5.2.1.1应选择适合当地生长,有利于发展农、林、牧、副业生产的优良树种和乡土树种。5.2.1.2养木树种应具有耐薄、千旱、风蚀、沙割、沙理,生长快,根系发达,分枝多,冠幅大,繁殖容易,抗病虫害,改良沙地见效快,经济价值高等优点。北方选择的树种须耐严寒,南方选择的树种须耐高温。

5.2.1.3灌木应选择防风固沙效果好,抗早性能强,不怕沙理,枝条繁茂,萌巢力强,条材(或薪柴)产量高,质量好的树种。

5.2.2北方风沙区造林主要树种

5.2.2.1乔木:杨树(青杨、胡杨、小叶杨、新疆杨、河北杨、合作杨、大官杨)、旱柳、白榆、樟子松等。

5.2.2.2灌木:沙柳、沙米、沙棘、沙蒿、花棒、踏郎、柠条、紫穗槐、沙拐枣、红柳、枸杞等。5.2.3黄泛区古河道沙区造林主要树种5.2.3.1乔木:杨树、旱柳、榆树、臭椿、刺槐、侧柏、泡桐等。5.2.3.2灌木:紫穗槐、胡枝子、杞柳、荆条等。5.2.4东南沿海岸线沙区造林主要树种5.2.4.1乔木:木麻黄、相思树、水杉、柳杉、火炬松、侧柏、杨树、苦楝、麻栎、乌柏等。5.2.4.2灌木:杞柳、刺梨、白刺、黄槿、夹竹桃等。5.3固沙造林的施工

5.3.1造林整地

5.3.1.1整地时间

5.3.1.1.1营造乔木林,在北方的中度、轻度风蚀区和杂草丛生的草滩地、质地较硬的丘间地和固定沙丘等,应于前一年秋未冬初整地,次年春季造林。流动沙丘和半流动沙丘造林不宜整地,以免造成风蚀。重风蚀区可在春季随整地随造林。南方可在造林前整地。5.3.1.1.2营造纯灌木林时,可随整地随造林;营造乔灌混交林和乔木林整地时间相同。5.3.1.2一般整地方法

5.3.1.2.1在大片完整和坡度较缓的沙荒地上造林,一般用带状整地,带宽1.0~1.5m,带面耙平后,在其上再挖穴栽树,按设计的株行距“品”学形排列。有条件的可采用机械开沟作带。5.3.1.2.2在地形破碎、坡度较陡的沙荒地上造林,采用鱼鳞坑整地,坑径1.0~1.5m,坑深0.6~0.8m坑距3~5m,“品”字形排列。

5.3.1.2.3营造灌木林一般采用穴状整地,按设计的株行距,定点挖穴,穴径不小于0.6m,坑深0.3~0.6m,视苗木根系而定。

5.3.1.3特殊的整地方法

5.3.1.3.1翻淤压沙整地。黄泛区古河道沙地,沙层较浅(0.5~0.6m),下为淤王。造林前,先用人工或机械将下层淤土翻起,压在沙上,厚0.3~0.4m,然后在淤土上造林。5.3.1.3.2客土整地。东南沿海岸滩,夏季地温高,应先按株行距挖坑,然后用低温客土种树。5.3.2植苗造林

5.3.2.1选好苗木

5.3.2.1.1要求选用一、二级苗,不能用等外苗未。5.3.2.1.2阔叶树种应选择1~2年生,株高1.5m以上,主根长30cm,地径2.0cm以上,乔木主根系长度25~30cm以上,生长健壮的苗木。针叶树种应选择2~3年生容器苗或植生苗,有完整的顶芽。灌木苗应选择1~2年生苗木。

5.3.2.1.3把好起苗质量关。起苗时注意不伤根,不损苗,保持较完整的毛细根;针叶树苗起苗后,做到随起随栽。外地运苗,应做到当日起苗,当日运到造林地,最多不得超过两天。对不能及时裁植的苗未,必须打浆并做好假植,并有挡光挡风措施,防止暴晒风干或堆放发热。5.3.2.2裁植技术

5.3.2.2.1阔叶乔木一般在春秋二季挖坑栽植。5.3.2.2.2根系不大的灌木苗或针叶乔木苗,一般在春季或雨季采用窄缝栽植。5.3.2.2.3用容器苗或植生针叶苗造林,应事先整地,待春季情好时造林,或在立秋前的雨后栽植。干旱、半干旱地区的阔叶乔木苗,可截杆造林,以保证成活。5.3.2.2.4风口造林,栽植深度必须超过当年最大风蚀深度,直达沙地的湿沙层,并在植穴周围培置沙,增加地面糙度,减轻风蚀。

5.3.2.2.5营造海岸线防风林时,应采取客土和适时深栽,5.3.3插(压)条造林

包括插条、压条、高杆、卧杆等栽植法,5.3.3.1选条

选择一年生新条、壮条,随剪随插(压),备用枝条必须保湿。条长一般0.4~0.7m,地径粗1~2cm;高杆杆长2.5~4m,径粗3~6cm。

5.3.3.2插条

插条应露出地面3~4cm,留有1~2个芽眼,要防止芽眼倒植:高杆造林应埋入地下0.8~1.2m,地面以上为1.5~3m;利用卧干栽植时,覆土厚度为10cm。5.3.4飞播造林

5.3.4.1播前勘查、规划

5.3.4.1.1对飞播区进行勘查、调查,掌握沙丘类型、走向、原有植被种类和覆盖度以及降水季节沙地土壤水分条件等。

5.3.4.1.2根据飞播造林可能取得的效率,确定具体的飞播范围,进行测量,规划接近于平行主风向的航播带,埋设入航、出航的标桩,绘制飞播作业图(1/万)和播区位置图(1/20万)。5.3.4.2播幅与航高设计

5.3.4.2.1根据播区情况,确定单程或复程的航带长度、播种宽度和飞行高度。大粒种子设计播幅宽为50m,航高为50~70m;沙蒿等小粒种子设计播幅宽度40m,飞行高度50~60m。5.3.4.2.2如播幅较宽,应在上述宽度基础上增加20%~30%的重叠系数。5.3.4.2.3飞播作业时侧风风速不应超过5.4m/s,侧风角度不应超过40°(小粒种子不应超过20°)。顺、逆风飞播大粒化种子,风速不应超过6~8m/s,播小粒种子不应超过6m/s。5.3.4.3播前的准备工作

5.3.4.3.1飞播固沙植物的选择。在流沙地区飞播应选择抗风蚀、耐沙埋、生长迅速、自然繁殖力强,具有较高经济价值的植物。一般有沙蒿、踏郎、花棒等。每公顷播量:踏郎12~18kg,花棒15~23kg沙蒿7.5~15kg。

5.3.4.3.2种籽大粒化处理。为了解决小粒种子和易飘移种子的位移,应在种子外面裹上黄土,制成比种子重2~3倍的大粒化种子丸,保证飞播种子分布均匀,提高飞播保苗的面积率。5.3.4.3.3种籽防害处理。播前应采用对人畜无害的药液浸种,防治鼠、免、虫三害。5.3.4.3.4根据规划设计飞播的范围与幅宽,在地面设置明显的标志。5.3.4.3.5播种期的选定,一般在夏秋雨季;做好天气预报,一般在有效降雨前的7~15d较好。5.3.4.4飞播后的管理

播区应设专人管护,禁止人畜进入播区放牧,禁止割草、挖树根破坏幼苗和树木。5.4固沙造林的抚育管理

固沙造林后必须加强幼林抚育管理,及时进行幼林补植、除草、中耕管理和幼林管护。各项管理工作可按GB/T16453.2第一篇中的有关规定执行。6固沙种草

6.1固沙种草的规划设计

6.1.1固沙种草方式的选定

6.1.1.1在风蚀和流沙移动的地方,应种植防风固沙草带。6.1.1.2在林带与沙障已基本控制风蚀和流沙移动的沙地上,应及时进行大面积成片人工种草,进一步改造并利用沙地。

6.1.1.3对地广人稀、固沙种草任务较大的地方,采用飞播种草。6.1.2防风固沙草带的设计

6.1.2.1草带走向与主害风向垂直。6.1.2.2地面坡度6°~8°,草带宽6~8m,间距30~40m;地面坡度10°~20°,草带宽8~12m,间距20~30m。

6.2固沙种草的施工

6.2.1整地

6.2.1.1整地方式一般应采取带状整地,整地位置和带宽与6.1.2设计要求一致。6.2.1.2在有中度以上风蚀和流沙移动地方,严禁全面耕翻整地6.2.1.3整地深度15~20cm,与耕作层深度一致。6.2.1.4整地时间宜在春季或秋季,千早地区可在雨前进行。6.2.2播种和管理

6.2.2.1人工播种施工和管理技术要求与荒地种草相同,可按GB/T16453.2第二篇的有关规定执行。6.2.2.2飞播种草的播种和管理技术,可按5.3.4中有关规定执行7引水拉沙造地

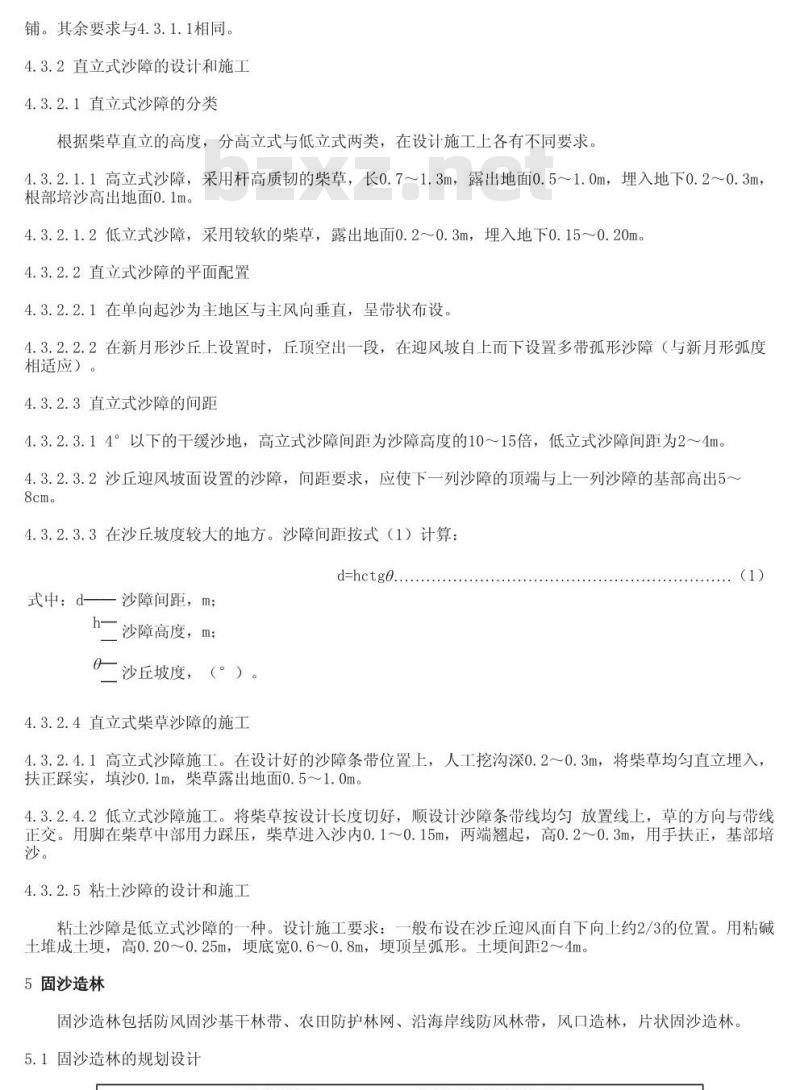

有水源条件的风沙区,应积极采用引水(或抽水)拉沙造地7.1工程规划

7.1.1根据水源的位置、高程与沙区的地形,确定引水拉沙造地的范围。7.1.2根据水源的总水量和日供水量,确定引水拉沙造地的规模与进度。7.2工程布局

7.2.1引水渠

从水源引水至计划进行拉沙造地的沙丘附近。7.2.2蓄水池

是临时性蓄水设施,上接引水渠,下接冲沙壕,蓄积水量,长蓄短放。7.2.3冲沙壕

开挖在计划进行拉沙的沙丘上,开挖位置和形式,随沙丘的形状和冲沙过程而异。7.2.4围

修在计划造地的四周,拦截从沙丘上冲下来的水和沙,将丘间低地淤平。7.2.5排水口

修在围的最低处,用以排除围中澄沙淤地后的清水。引水拉沙工程布局见图2。

/河流

引水渠

器水池

冲沙璨

排水口

图2引水拉沙工程部署示意图

7.3工程设计

7.3.1引水渠

7.3.1.1比降为0.5%~1.0%。

7.3.1.2断面尺寸。随引水量大小而定;梯形断面,边坡1:0.5~1:1,随建筑材料而异。7.3.2蓄水池

7.3.2.1池水高程应高于拉沙造地的沙丘高程。7.3.2.2可利用沙湾蓄水或人工围埋修成,形状不限。7.3.3冲沙壕

比降应在1%以上,开壕位置和形式有多种:7.3.3.1一般馒头状小型沙丘,根据蓄水池高程,可分别采用顶部开壕、腰部开壕和下部开壕三种形式见图3。

引水巢

引水渠

引水渠

蓄水池

蓄水池

荔水池

顶部开壕

腰部开壕

下部开壕

冲沙璨

冲沙螃

冲沙境

图3冲沙壕三种基本形式

7.3.3.2对其他形状复杂或体积特大的沙丘和沙地,可分别采用左右开壕、四面开壕和迁回开壕等形式,见图4。

引水渠

冲沙境

蓄水池

7.3.4围埋

引水渠

冲沙壕下载标准就来标准下载网

酱水池

左右开壕

引水渠

冲沙境

四面开壕

冲沙壤

迁回开壕

图4冲沙壕三种特殊形式

7.3.4.1平面形状应为规整的矩形或正方形。7.3.4.2初修时高0.50.8m,随地面淤沙升高而加高,7.3.4.3梯形断面顶宽0.3~0.5m,内外坡比1:1。7.3.5排水口

蓄水池

7.3.5.1高程与位置应随着围内地面的升高而变动,保持排水口略高于淤泥面而低于围。7.3.5.2需用柴草或砖石作临时性砌护,并安排好排水的去处,防止冲刷。7.4拉沙施工

7.4.1拉沙过程中需有高约1.0m的三脚木架,支撑一块1.0m见方的专用木板,由2~3人掌握,不断移动逼使水流冲沙,加大冲沙强度。7.4.2人工用铁铣在冲沙壕一侧,向壕中推沙,加快拉沙造地进度7.5造地的后续工程

造成地后,关于田块与道路、渠系、林带的布设,以及地面的平整,可参考缓坡区梯田规划要求执

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

GB/T16453.5

水土保持综合治理技术规范-风沙治理技术Regulation of techniq-ues for comprehensivecontrol of soil erosionTechnique for control o-fwind erosion

1996-06-25发布

国家技术监督

1996-09-01实施

中华人民共和国国家标准

水土保持综合治理技术规范-风沙治理技术Regulation of techniq-ues for comprehensive control ofsoil erosionTechnique for control o-f wind erosion前言

GB/T16453.5—1996

本标准系列共分四项:第一项《水土保持综合治理规划通则》,第二项《水土保持综合治理技术规范》,第三项《水土保持综合治理验收规范》,第四项《水土保持综合治理效益计算方法》。本标准是上述系列中的第二项。

本项标准包括6个标准:

GB/T16453.1一1996水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术GB/T16453.2一1996水主保持综合治理技术规范荒地治理技术GB/T16453.3一1996水土保持综合治理技术规范沟整治理技术GB/T16453.4一1996水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程GB/T16453.5一1996水土保持综合治理技术规范风沙治理技术GB/T16453.6一1996水土保持综合治理技术规范崩岗治理技术本标准系列的四项出版后,将全部代替1988年出版的中华人民共和国水利电力部部颁标准SD238一87《水土保持技术规范》。

本标准由中华人民共和国水利部提出并归口。本标准负责起草单位:水利部水土保持司。参加起草单位:黄河水利委员会黄河上中游管理局、黄河水利委员会农村水利水土保持局、长江水利委员会水土保持局、松辽水利委员会农田水利处、珠江水利委员会农田水利处、海河水利委员会农田水利处、淮河水利委员会农田水利处。本标准主要起草人:段巧甫、刘铨、范起敬、宁堆虎、佟伟力、徐传早、鲁胜力。1范围

本标准规定了风蚀地区风沙治理各项措施的规划、设计、施工、管理等技术要求。本标准适用于我国风蚀地区。

2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T16453.2一1996水土保持综合治理技术规范荒地治理技术3治理措施

3.1北方沙化地区南沿,采取沙障固沙、营造防风固沙林带、固沙草带、引水拉沙造田,以及防止风蚀的耕作技术等综合措施。

3.2黄泛区古河道沙地,先治理风口,堵住风源,采取翻淤压沙、造林固沙等措施,将沙地改造成果园或农田。

3.3东南沿海岸线沙带,沿海岸线选择抗风沙树种,采用客土植树等方法,营造海岸防风林带。4沙障固沙

4.1沙障的设置方法与采用的重点地区4.1.1沙障是用柴草、活性沙生植物的枝茎或其他材料平铺或直立于风蚀沙丘地面,以增加地面糙度,削弱近地层风速,固定地面沙粒,减缓和制止沙丘流动。4.1.2采用沙障的重点地区,对流动沙丘和半流动沙丘,应首先采用沙障固沙,阻止沙丘流动,再营造防风固沙林带、农田防护林网。

4.2沙障的分类

4.2.1根据沙障在地面分布形状划分4.2.1.1带状沙障。沙障在地面呈带状分布,带的走向垂直于主风向。4.2.1.2方格状(或网状)沙障。沙障在地面呈方格状(或网状)分布,主要用于风向不稳定,除主风向外,还有较强侧向风的地方采用。4.2.2根据沙障的不同材料划分

4.2.2.1柴草沙障。大部由柴草或作物秸杆作成,是铺设沙障的主要材料。4.2.2.2粘土沙障。少数地方沙层较浅;或沙丘附近有碱滩地,用粘土压沙,堆成土,作为沙障。4.2.2.3采用卵石或其他材料(如活性沙生植物枝茎)作成沙障。4.2.3根据铺设沙障的柴草与地面的角度划分4.2.3.1平铺式沙障。将作沙障的柴草横卧平铺在地面,上压枝条、沙土或用小未桩固定4.2.3.2直立式沙障。将作沙障的柴草直立,一部分理压沙中,一部分露出地面。4.3沙障的设计和施工

4.3.1平铺式沙障的设计和施工

4.3.1.1带状平铺式

带的走向垂直于主风方向。带宽0.6~1.0m,带间距4~5m。将覆盖材料平铺在沙丘上,厚3~5cm。覆盖材料有柴草、秸杆、枝条或粘土、卵石等。覆盖物为柴草和枝条时,上面需用枝条横压,用小木桩固定,或在草带中线上铺压湿沙,柴草的梢端要迎风向。4.3.1.2全面平铺式

适用于小而孤立的沙丘和受流沙埋压或威胁的道路两侧与农田、村镇四周。将覆盖物在沙丘上紧密平铺。其余要求与4.3.1.1相同。

4.3.2直立式沙障的设计和施工

4.3.2.1直立式沙障的分类

根据柴草直立的高度,分高立式与低立式两类,在设计施工上各有不同要求。4.3.2.1.1高立式沙障,采用杆高质韧的柴草,长0.7~1.3m,露出地面0.5~1.0m,埋入地下0.2~0.3m根部培沙高出地面0.1m。

4.3.2.1.2低立式沙障,采用较软的柴草,露出地面0.20.3m,理入地下0.15~0.20m。4.3.2.2直立式沙障的平面配置

4.3.2.2.1在单向起沙为主地区与主风向垂直,呈带状布设。4.3.2.2.2在新月形沙丘上设置时,丘顶空出一段,在迎风坡自上而下设置多带孤形沙障(与新月形弧度相适应)。

4.3.2.3直立式沙障的间距

4.3.2.3.14°以下的干缓沙地,高立式沙障间距为沙障高度的10~15倍,低立式沙障间距为24m。4.3.2.3.2沙丘迎风坡面设置的沙障,间距要求,应使下一列沙障的顶端与上一列沙障的基部高出5~8cm

4.3.2.3.3在沙丘坡度较大的地方。沙障间距按式(1)计算:d=-hctgo.....

式中:d——沙障间距,m;

h二沙障高度,m;

二沙丘坡度,(°)。

4.3.2.4直立式柴草沙障的施工

(1)

4.3.2.4.1高立式沙障施工。在设计好的沙障条带位置上,人工挖沟深0.2~0.3m,将柴草均匀直立理入:扶正踩实,填沙0.1m,柴草露出地面0.51.0m。4.3.2.4.2低立式沙障施工。将柴草按设计长度切好,顺设计沙障条带线均匀放置线上,草的方向与带线正交。用脚在柴草中部用力踩压,柴草进入沙内0.1~0.15m,两端翘起,高0.2~0.3m,用手扶正,基部培沙。

4.3.2.5粘土沙障的设计和施工

粘土沙障是低立式沙障的一种。设计施工要求:一般布设在沙丘迎风面自下向上约2/3的位置。用粘碱土堆成土,高0.20~0.25m,底宽0.6~0.8m,顶呈弧形。土间距2~4m。5固沙造林

固沙造林包括防风固沙基干林带、农田防护林网、沿海岸线防风林带,风口造林,片状固沙造林。5.1固沙造林的规划设计

5.1.1林带规划设计

设计内容包括林带走向、宽度、间距、结构、混交类型5.1.1.1林带走向

5.1.1.1.1防风固沙基干林带,设在农田林网外围的沙丘前沿地带及流沙边缘与农田绿洲交界处,林带走向应垂直于沙丘流动方向。

5.1.1.1.2农田防护林网(包括护牧林网),主林带走向应垂直于主风方向,或呈不大于30~45℃的偏角。副林带和主林带相垂直;如因地形地物限制,主、副林带可以有一定偏角。低洼地区可以“林随水走”;平坦地区可以“林随路走”;风蚀山丘地区,主林带可沿等高线布设,副林带可和上下坡的路边造林、河边、沟岸造林互相连接,形成林网。5.1.1.1.3沿海岸线防风林带,应按沙滩沿海岸线的自然分布走向设置。5.1.1.2林带宽度

5.1.1.2.1防风固沙基干林带,可分别采用单带或双带式,在风沙危害严重地区可采用多带式,带宽一般为20~50m。

5.1.1.2.2农田防护林网,主带宽8~12m,副带宽4~6m,地少人多地区,主带宽5~6m,副带宽3~4m。5.1.1.2.3沿海岸线防风林带,根据海风强劲程度和海滩情况,一般宽10~20m,最大可达100~200m。5.1.1.3林带间距

5.1.1.3.1防风固沙基干林带,可采用单带、双带或多带式,间距为50~100m。5.1.1.3.2农田防护林网,林带的间距应按乔木主要树种壮龄时期平均高度的15~20倍计算。主林带和副林带交叉处只在一侧留出20m宽缺口,便于交通。5.1.1.3.3沿海岸线防风林带,依沙滩分布的宽度,可设近海前沿一道主干防风林带,或者在第一道近海防风主干林带之后,每隔100~300m,再设第二、三道防风林带。5.1.1.4林带结构(见图1)

5.1.1.4.1疏透型。林带间距10~15倍树高,适用于重度风蚀区农田防护林网。5.1.1.4.2紧密型。林带间距8~10倍树高,适用于风口造林和防风固沙基干林带,以及铁路、公路干线两侧林带。

5.1.1.4.3通风型。林带间距15~20倍树高,适用于中、轻度风蚀区农田防护林网和沿海岸线防风林带。a)蔬透结构

5.1.1.5林带混交类型

b)紧密结构

图1林带结构示意图

混交类型有乔灌混交、乔木混交、灌木混交、综合型混交四种。c)通风结构

5.1.1.5.1乔灌混交林带:乔木、灌木树种按比例组成,构成紧密结构或蔬透结构林带,适于干旱与风害严重的地区。

5.1.1.5.2乔木混交林带:由两层乔木组成,上层为喜光树种,下层为耐荫的伴生树种。也可用两种喜光树种,分别配置于林带两侧,组成通风结构林带,适于农耕地或沿海沙带。5.1.1.5.3灌未混交林带:林带全由灌木组成,用作生物沙障。5.1.1.5.4综合型混交林带:乔灌混交和喜光、耐荫性、伴生树种混交的综合性林带。适于防风固沙基干林带和风口造林。

5.1.2风口造林设计

设置与主害风向相垂直的带状沙障,宽度1~2m,间距20~30m。在沙障内营造紧密型乔灌混交林,株距0.5m,行距1.0m,交错排列,乔灌比例1:1,株间或行间混交,或呈块状混交,迎风面栽灌木,背面栽乔木。

5.1.3片状造林设计

5.1.3.1风蚀较轻的沙地或稳定的低沙丘、半流动沙丘,可以直接成片造林,全面固沙。5.1.3.2对流动沙丘,应先设置沙障,减缓风速,固定流沙,然后成片造林。在背风坡丘间低地栽植养木林带,阻挡流沙前移;在迎风坡脚下种植灌木,拉低沙丘。5.1.3.3片状造林的株行距,根据树种和立地条件确定。植株一般都呈“品”字形排列。5.2固沙造林的树种选择

5.2.1树种选择原则

5.2.1.1应选择适合当地生长,有利于发展农、林、牧、副业生产的优良树种和乡土树种。5.2.1.2养木树种应具有耐薄、千旱、风蚀、沙割、沙理,生长快,根系发达,分枝多,冠幅大,繁殖容易,抗病虫害,改良沙地见效快,经济价值高等优点。北方选择的树种须耐严寒,南方选择的树种须耐高温。

5.2.1.3灌木应选择防风固沙效果好,抗早性能强,不怕沙理,枝条繁茂,萌巢力强,条材(或薪柴)产量高,质量好的树种。

5.2.2北方风沙区造林主要树种

5.2.2.1乔木:杨树(青杨、胡杨、小叶杨、新疆杨、河北杨、合作杨、大官杨)、旱柳、白榆、樟子松等。

5.2.2.2灌木:沙柳、沙米、沙棘、沙蒿、花棒、踏郎、柠条、紫穗槐、沙拐枣、红柳、枸杞等。5.2.3黄泛区古河道沙区造林主要树种5.2.3.1乔木:杨树、旱柳、榆树、臭椿、刺槐、侧柏、泡桐等。5.2.3.2灌木:紫穗槐、胡枝子、杞柳、荆条等。5.2.4东南沿海岸线沙区造林主要树种5.2.4.1乔木:木麻黄、相思树、水杉、柳杉、火炬松、侧柏、杨树、苦楝、麻栎、乌柏等。5.2.4.2灌木:杞柳、刺梨、白刺、黄槿、夹竹桃等。5.3固沙造林的施工

5.3.1造林整地

5.3.1.1整地时间

5.3.1.1.1营造乔木林,在北方的中度、轻度风蚀区和杂草丛生的草滩地、质地较硬的丘间地和固定沙丘等,应于前一年秋未冬初整地,次年春季造林。流动沙丘和半流动沙丘造林不宜整地,以免造成风蚀。重风蚀区可在春季随整地随造林。南方可在造林前整地。5.3.1.1.2营造纯灌木林时,可随整地随造林;营造乔灌混交林和乔木林整地时间相同。5.3.1.2一般整地方法

5.3.1.2.1在大片完整和坡度较缓的沙荒地上造林,一般用带状整地,带宽1.0~1.5m,带面耙平后,在其上再挖穴栽树,按设计的株行距“品”学形排列。有条件的可采用机械开沟作带。5.3.1.2.2在地形破碎、坡度较陡的沙荒地上造林,采用鱼鳞坑整地,坑径1.0~1.5m,坑深0.6~0.8m坑距3~5m,“品”字形排列。

5.3.1.2.3营造灌木林一般采用穴状整地,按设计的株行距,定点挖穴,穴径不小于0.6m,坑深0.3~0.6m,视苗木根系而定。

5.3.1.3特殊的整地方法

5.3.1.3.1翻淤压沙整地。黄泛区古河道沙地,沙层较浅(0.5~0.6m),下为淤王。造林前,先用人工或机械将下层淤土翻起,压在沙上,厚0.3~0.4m,然后在淤土上造林。5.3.1.3.2客土整地。东南沿海岸滩,夏季地温高,应先按株行距挖坑,然后用低温客土种树。5.3.2植苗造林

5.3.2.1选好苗木

5.3.2.1.1要求选用一、二级苗,不能用等外苗未。5.3.2.1.2阔叶树种应选择1~2年生,株高1.5m以上,主根长30cm,地径2.0cm以上,乔木主根系长度25~30cm以上,生长健壮的苗木。针叶树种应选择2~3年生容器苗或植生苗,有完整的顶芽。灌木苗应选择1~2年生苗木。

5.3.2.1.3把好起苗质量关。起苗时注意不伤根,不损苗,保持较完整的毛细根;针叶树苗起苗后,做到随起随栽。外地运苗,应做到当日起苗,当日运到造林地,最多不得超过两天。对不能及时裁植的苗未,必须打浆并做好假植,并有挡光挡风措施,防止暴晒风干或堆放发热。5.3.2.2裁植技术

5.3.2.2.1阔叶乔木一般在春秋二季挖坑栽植。5.3.2.2.2根系不大的灌木苗或针叶乔木苗,一般在春季或雨季采用窄缝栽植。5.3.2.2.3用容器苗或植生针叶苗造林,应事先整地,待春季情好时造林,或在立秋前的雨后栽植。干旱、半干旱地区的阔叶乔木苗,可截杆造林,以保证成活。5.3.2.2.4风口造林,栽植深度必须超过当年最大风蚀深度,直达沙地的湿沙层,并在植穴周围培置沙,增加地面糙度,减轻风蚀。

5.3.2.2.5营造海岸线防风林时,应采取客土和适时深栽,5.3.3插(压)条造林

包括插条、压条、高杆、卧杆等栽植法,5.3.3.1选条

选择一年生新条、壮条,随剪随插(压),备用枝条必须保湿。条长一般0.4~0.7m,地径粗1~2cm;高杆杆长2.5~4m,径粗3~6cm。

5.3.3.2插条

插条应露出地面3~4cm,留有1~2个芽眼,要防止芽眼倒植:高杆造林应埋入地下0.8~1.2m,地面以上为1.5~3m;利用卧干栽植时,覆土厚度为10cm。5.3.4飞播造林

5.3.4.1播前勘查、规划

5.3.4.1.1对飞播区进行勘查、调查,掌握沙丘类型、走向、原有植被种类和覆盖度以及降水季节沙地土壤水分条件等。

5.3.4.1.2根据飞播造林可能取得的效率,确定具体的飞播范围,进行测量,规划接近于平行主风向的航播带,埋设入航、出航的标桩,绘制飞播作业图(1/万)和播区位置图(1/20万)。5.3.4.2播幅与航高设计

5.3.4.2.1根据播区情况,确定单程或复程的航带长度、播种宽度和飞行高度。大粒种子设计播幅宽为50m,航高为50~70m;沙蒿等小粒种子设计播幅宽度40m,飞行高度50~60m。5.3.4.2.2如播幅较宽,应在上述宽度基础上增加20%~30%的重叠系数。5.3.4.2.3飞播作业时侧风风速不应超过5.4m/s,侧风角度不应超过40°(小粒种子不应超过20°)。顺、逆风飞播大粒化种子,风速不应超过6~8m/s,播小粒种子不应超过6m/s。5.3.4.3播前的准备工作

5.3.4.3.1飞播固沙植物的选择。在流沙地区飞播应选择抗风蚀、耐沙埋、生长迅速、自然繁殖力强,具有较高经济价值的植物。一般有沙蒿、踏郎、花棒等。每公顷播量:踏郎12~18kg,花棒15~23kg沙蒿7.5~15kg。

5.3.4.3.2种籽大粒化处理。为了解决小粒种子和易飘移种子的位移,应在种子外面裹上黄土,制成比种子重2~3倍的大粒化种子丸,保证飞播种子分布均匀,提高飞播保苗的面积率。5.3.4.3.3种籽防害处理。播前应采用对人畜无害的药液浸种,防治鼠、免、虫三害。5.3.4.3.4根据规划设计飞播的范围与幅宽,在地面设置明显的标志。5.3.4.3.5播种期的选定,一般在夏秋雨季;做好天气预报,一般在有效降雨前的7~15d较好。5.3.4.4飞播后的管理

播区应设专人管护,禁止人畜进入播区放牧,禁止割草、挖树根破坏幼苗和树木。5.4固沙造林的抚育管理

固沙造林后必须加强幼林抚育管理,及时进行幼林补植、除草、中耕管理和幼林管护。各项管理工作可按GB/T16453.2第一篇中的有关规定执行。6固沙种草

6.1固沙种草的规划设计

6.1.1固沙种草方式的选定

6.1.1.1在风蚀和流沙移动的地方,应种植防风固沙草带。6.1.1.2在林带与沙障已基本控制风蚀和流沙移动的沙地上,应及时进行大面积成片人工种草,进一步改造并利用沙地。

6.1.1.3对地广人稀、固沙种草任务较大的地方,采用飞播种草。6.1.2防风固沙草带的设计

6.1.2.1草带走向与主害风向垂直。6.1.2.2地面坡度6°~8°,草带宽6~8m,间距30~40m;地面坡度10°~20°,草带宽8~12m,间距20~30m。

6.2固沙种草的施工

6.2.1整地

6.2.1.1整地方式一般应采取带状整地,整地位置和带宽与6.1.2设计要求一致。6.2.1.2在有中度以上风蚀和流沙移动地方,严禁全面耕翻整地6.2.1.3整地深度15~20cm,与耕作层深度一致。6.2.1.4整地时间宜在春季或秋季,千早地区可在雨前进行。6.2.2播种和管理

6.2.2.1人工播种施工和管理技术要求与荒地种草相同,可按GB/T16453.2第二篇的有关规定执行。6.2.2.2飞播种草的播种和管理技术,可按5.3.4中有关规定执行7引水拉沙造地

有水源条件的风沙区,应积极采用引水(或抽水)拉沙造地7.1工程规划

7.1.1根据水源的位置、高程与沙区的地形,确定引水拉沙造地的范围。7.1.2根据水源的总水量和日供水量,确定引水拉沙造地的规模与进度。7.2工程布局

7.2.1引水渠

从水源引水至计划进行拉沙造地的沙丘附近。7.2.2蓄水池

是临时性蓄水设施,上接引水渠,下接冲沙壕,蓄积水量,长蓄短放。7.2.3冲沙壕

开挖在计划进行拉沙的沙丘上,开挖位置和形式,随沙丘的形状和冲沙过程而异。7.2.4围

修在计划造地的四周,拦截从沙丘上冲下来的水和沙,将丘间低地淤平。7.2.5排水口

修在围的最低处,用以排除围中澄沙淤地后的清水。引水拉沙工程布局见图2。

/河流

引水渠

器水池

冲沙璨

排水口

图2引水拉沙工程部署示意图

7.3工程设计

7.3.1引水渠

7.3.1.1比降为0.5%~1.0%。

7.3.1.2断面尺寸。随引水量大小而定;梯形断面,边坡1:0.5~1:1,随建筑材料而异。7.3.2蓄水池

7.3.2.1池水高程应高于拉沙造地的沙丘高程。7.3.2.2可利用沙湾蓄水或人工围埋修成,形状不限。7.3.3冲沙壕

比降应在1%以上,开壕位置和形式有多种:7.3.3.1一般馒头状小型沙丘,根据蓄水池高程,可分别采用顶部开壕、腰部开壕和下部开壕三种形式见图3。

引水巢

引水渠

引水渠

蓄水池

蓄水池

荔水池

顶部开壕

腰部开壕

下部开壕

冲沙璨

冲沙螃

冲沙境

图3冲沙壕三种基本形式

7.3.3.2对其他形状复杂或体积特大的沙丘和沙地,可分别采用左右开壕、四面开壕和迁回开壕等形式,见图4。

引水渠

冲沙境

蓄水池

7.3.4围埋

引水渠

冲沙壕下载标准就来标准下载网

酱水池

左右开壕

引水渠

冲沙境

四面开壕

冲沙壤

迁回开壕

图4冲沙壕三种特殊形式

7.3.4.1平面形状应为规整的矩形或正方形。7.3.4.2初修时高0.50.8m,随地面淤沙升高而加高,7.3.4.3梯形断面顶宽0.3~0.5m,内外坡比1:1。7.3.5排水口

蓄水池

7.3.5.1高程与位置应随着围内地面的升高而变动,保持排水口略高于淤泥面而低于围。7.3.5.2需用柴草或砖石作临时性砌护,并安排好排水的去处,防止冲刷。7.4拉沙施工

7.4.1拉沙过程中需有高约1.0m的三脚木架,支撑一块1.0m见方的专用木板,由2~3人掌握,不断移动逼使水流冲沙,加大冲沙强度。7.4.2人工用铁铣在冲沙壕一侧,向壕中推沙,加快拉沙造地进度7.5造地的后续工程

造成地后,关于田块与道路、渠系、林带的布设,以及地面的平整,可参考缓坡区梯田规划要求执

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 热门标准

- 国家标准(GB)

- GB/T2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

- GB/T228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

- GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范

- GB/T18204.4-2000 公共场所毛巾、床上卧具微生物检验方法细菌总数测定

- GB/T12053-1989 光学识别用字母数字字符集 第一部分:OCR-A字符集印刷图象的形状和尺寸

- GB/T23892.3-2009 滑动轴承 稳态条件下流体动压可倾瓦块止推轴承 第3部分:可倾瓦块止推轴承计算的许用值

- GB/T9145-2003 普通螺纹 中等精度、优选系列的极限尺寸

- GB/T11839-1989 二氧化铀芯块中硼的测定 姜黄素萃取光度法

- GB50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范

- GB/T6122.1-2002 圆角铣刀 第1部分:型式和尺寸

- GB/T7433-1987 对称电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标

- GB5725-2009 安全网

- GB13851-2022 内河交通安全标志

- GB/T9239-1988 刚性转子平衡品质 许用不平衡的确定

- GB/T15917.3-1995 金属镝及氧化镝化学分析方法 对氯苯基荧光酮--溴化十六烷基三甲基胺分光光度法测定钽量

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2