- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 石油天然气行业标准(SY) >>

- SY/T 6689-2007 复电阻率法勘探技术规程

标准号:

SY/T 6689-2007

标准名称:

复电阻率法勘探技术规程

标准类别:

石油天然气行业标准(SY)

标准状态:

现行-

发布日期:

2007-10-08 -

实施日期:

2008-03-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

668.55 KB

部分标准内容:

ICS 75.180.10

备案号:22069—2007

中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 6689—2007

复电阻率法勘探技术规程

Technical specifications for complex resistivity method200710-08发布

国家发展和改革委员会

2008一03一01实施

2规范性引用文件

3符号和缩略语

4方法功能及应用条件

5技术设计

6野外施工

7野外资料验收

8资料处理与解释

9成果报告

复电阻率法野外布极班报及操作员记录格式附录A(资料性附录)

附录B(资料性附录)

统计表格式

SY/T6689-2007

SY/T6689-2007

为规范复电阻率法(complexresistivitymethod,简称CR法)勘探,制定本标准。本标准的附录A、附录B均为资料性附录。本标准白石油物探专业标准化委员会提出并归口。本标准起草单位:中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司综合物化探事业部。本标准起草人:刘雪军、江汶波、刘平生、陶德强。1范围

复电阻率法勘探技术规程

SY/T66892007

本标准规定了复电阻率(CR)法应用条件、技术设计、野外施工、野外资料验收、资料处理和解释等工作的基本要求。

本标准适用于陆上石油天然气复电阻率(CR)法轴向偶极一偶极剖面勘探。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。SY/T5171石油物探测量规范

SY/T5930大地电磁测深仪使用与维护SY/T6055石油重力、磁力、电法、地球化学勘探图件3符号和缩略语

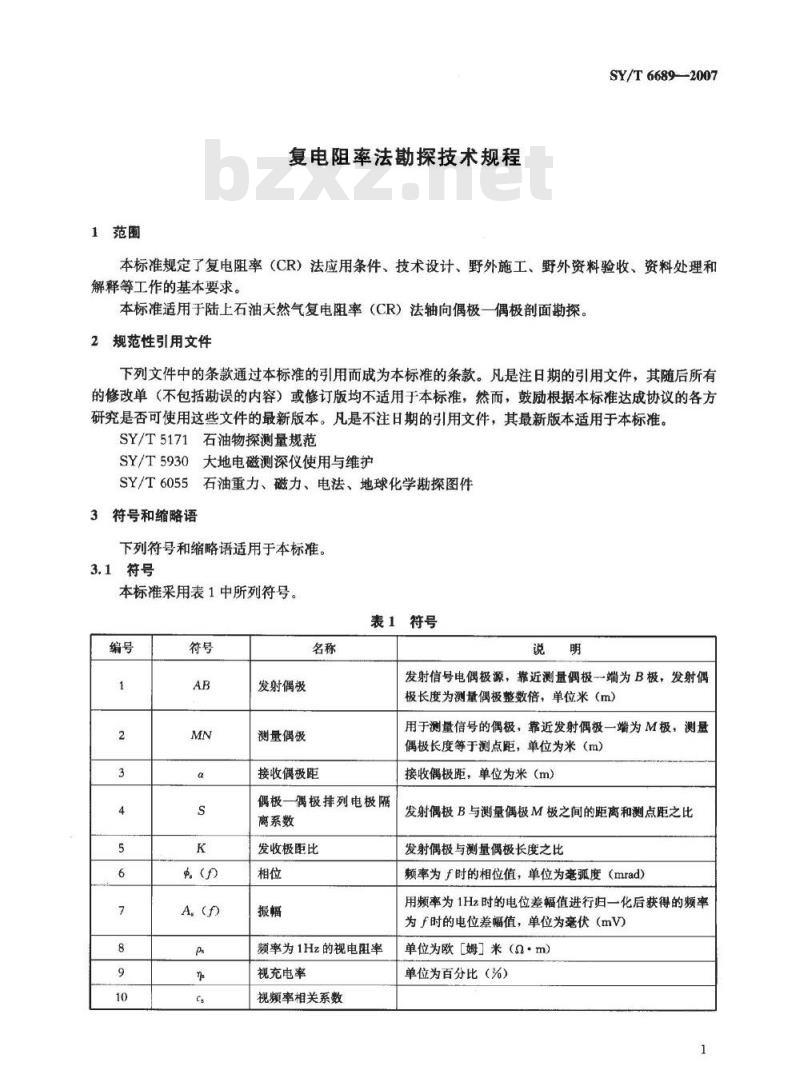

下列符号和缩略语适用于本标准。3.1符号

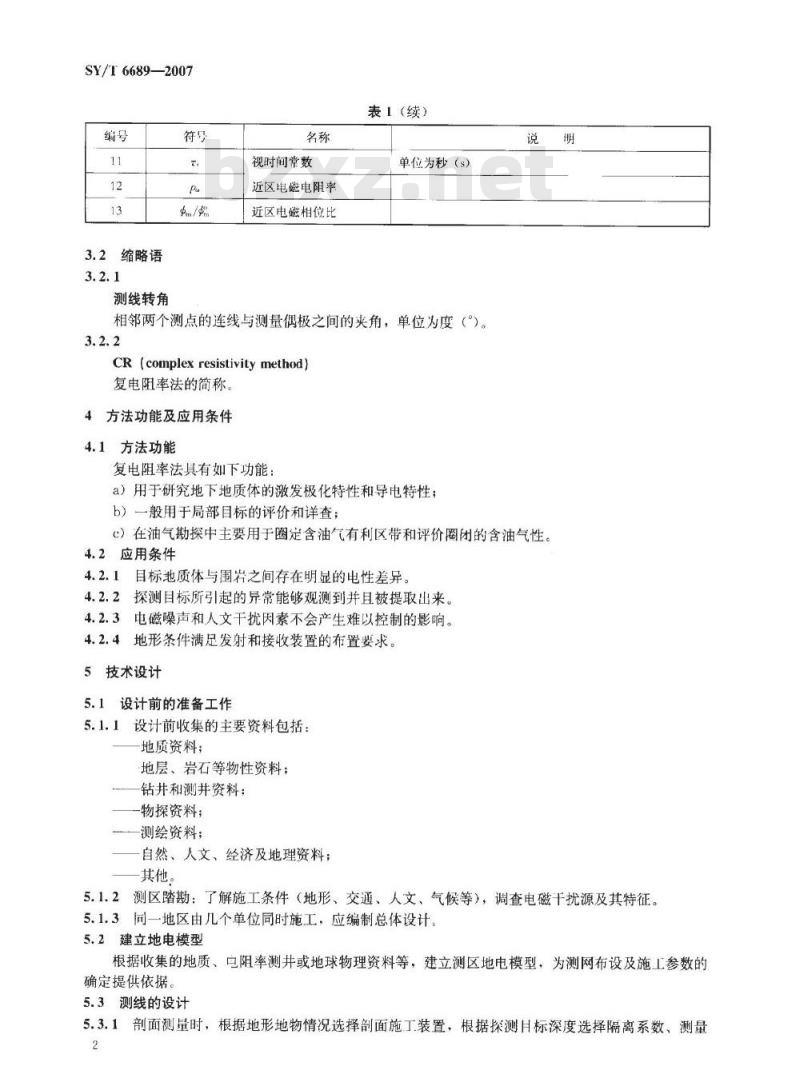

本标准采用表1中所列符号。

表1符号

虹(f)

发射偶极

测量偶极

接收偶极距

偶极一偶极排列电极隔

离系数

发收极距比

频率为1Hz的视电阻率

视充电率

视频率相关系数

发射信号电偶极源,靠近测量偶极一端为B极,发射偶极长度为测量偶极整数倍,单位米(m)用于测量信号的偶极,靠近发射偶极一端为M极,测量偶极长度等于测点距,单位为米(m)接收偶极距,单位为米(m)

发射偶极B与测量偶极M极之间的距离和测点距之比发射偶极与测量偶极长度之比

频率为f时的相位值,单位为毫弧度(mrad)用频率为1Hz时的电位差幅值进行归一化后获得的频率为f时的电位差幅值,单位为毫伏(mV)单位为欧[姆]米(α·m)

单位为百分比(%)

SY/T6689—2007

3.2缩略语

测线转角

视时间常数

近区电磁电阻率

近区电磁相位比

表1(续)

单位为秒(s)

相邻两个测点的连线与测量偶极之间的夹角,单位为度(°)。3.2.2

CR (complex resistivity method)复电阻率法的简称。

4方法功能及应用条件

4.1方法功能

复电阻率法具有如下功能:

a)用于研究地下地质体的激发极化特性和导电特性:b)一般用于局部目标的评价和详查;说

c)在油气勘探中主要用于圈定含油气有利区带和评价圈闭的含油气性。4.2应用条件

4.2.1目标池质体与围岩之间存在明显的电性差异。4.2.2探测目标所引起的异常能够观测到并且被提取出来。4.2.3电磁噪声和人文干扰因素不会产生难以控制的影响。4.2.4地形条件满足发射和接收装置的布置要求。5技术设计

5.1设计前的准备工作

5.1.1设计前收集的主要资料包括:地质资料:

地层、岩石等物性资料;

钻井和测井资料;

-物探资料;

测绘资料;

自然、人文、经济及地理资料;其他。

5.1.2测区踏勘:了解施工条件(地形、交通、人文、气候等),调查电磁干扰源及其特征。5.1.3向一地区由几个单位同时施工,应编制总体设计5.2建立地电模型

根据收集的地质、阻率测井或地球物理资料等,建立测区地电模型,为测网布设及施工参数的确定提供依据。

5.3测线的设计

5.3.1面测量时,根据地形地物情况选择面施工装置,根据探测月标深度选择隔离系数、测量2

SY/T6689-2007

偶极距和发收极距比,一般测点距小于500m,以最小探测目标上至少有3个测点控制为宜。5.3.2面积勘探时线点距宜按表2选择表2面积勘探时线点距密度表

线点距

100~<1000

1000~<4000

4000~8000

25~<150

150~<300

300500

5.3.3当实测资料表明设计测线或测点不能控制有意义的异常时,应加密测线和测点。5.3.4设计测线宜与研究区内已知物探测线重合,测点宜与已有的钻孔靠近。5.4观测参数的设计原则

5.4.1被探测目标体宜控制在探测窗口(见图1)的中心,至少应包括到探测窗口内。根据式(1)可计算探测深度范围:

H,=(K+2S +1)→H,=%(K+2S,+1)

式中:

一第1道和第,道的探测深度,单位为米(m);接收偶极距,单位为米(m);

St,S第1道和第,道电极的隔离系数。NNgN

探测窗口

M,Ni=M,N=.=MN,=a

探测深度

AB=K·a

图1复电阻率采集排列及探测窗口示惠图测线

5.4.2多道测量时,偶极一偶极排列装置参数与探测深度窗口深度关系可参照表3选择。表3

偶极一偶极排列装置参数与探测窗口深度关系(K=1,共7道测量)探测深度

a=100m时

100~400

a=200m时

200~800

a=300m时

3001200

a=400m时

400~1600

a=500m时

500~2000

SY/T6689—2007

a=100mH

150~-450

200~500)

250~550)

300~-600

350~650

a=200m时

300~900

4001000

500~1100

600~1200

7001300

表3(续)

探侧深度

a=30m时

450~1350

600~1500

750~-1650

900~1800

1050-1950

a=400mHj

6001800

8002000

1000-220)

1200~2400

1400~2600)

a=500m时

750~2250

1000~2500

1250~~2750

1500-~3000)

17503250

5.4.3针对同一剖面上多个不同埋深的目标,可使用不同的窗口或使用有重叠的窗口及不同大小的复测窗口,也可为每个目标布设独立的剖面。5.4.4最短有效剖面长度根据式(2)确定:L=(D-5)a

式中:

L~一剖面有效长度,单位为米(m);D——面的排列数;

接收偶极距,单位为米(m)。

5.5测线转角的规定

面需要弯线测量时,测线应连续转角,相邻测点间测线转角应小于20°。5.6设计书

5.6.1主要内容包括:

a)地质任务和工作量;

b)测区地理、地质概况及地层和岩石地球物理特征;c)测线和测点设计;

d)野外施工方法及技术要求;

e)资料处理解释工作和预期提交成果;f)队伍组织、仪器配备及进度安排:g)完成任务的措施;bZxz.net

h)其他。

5.6.2主要图件应包括:

a)工区位置图;

b)测线设计图。

6野外施工

6.1仪器准备与测试

6.1.1仪器标定:开工前、收工后、仪器的部件检修后应对仪器进行标定,施1期间定期标定,两次标定间隔不大于一个月。相邻两次标定结果的相对误差m的绝对值不大于2%。m根据式(3)、式(4)计算:

式中:

仪器标定相对误差;

仪器标定频点数,个;

1An=Al×100%

A,=(A+A'.)/2

SY/T6689—2007

(3)

Ai—一第一次标定第i个频点的振幅或相位,单位为毫伏或毫弧度(mV或mrad);A一第二次标定第i个频点的振幅或相位,单位为毫伏或毫弧度(mV或mrad):A相邻两次标定第i个频点的振幅或相位平均值,单位为毫伏或毫弧度(mV或mrad)。仅能由厂家或专门机构标定的仪器,应进行仪器稳定性测定。6.1.2滚动排列电缆长度标定:采用滚动排列装置施工前,应根据野外施工过程中可能采用的不同电缆长度进行标定,标定结果应保存为相应的标定文件。6.1.3多道独立采集装置标定:采用多道独立式采集系统施工前,应对各采集单元进行标定。6.1.4接收仪器的一致性测定:当两台或两台以上仪器在同一测区施工,应在施工前、后进行一致性测定;一致性测定不同仪器的振幅和相位的均方相对误差m,的绝对值应不大于5%m;根据式(5)、式(6)计算:m=

式中:

-致性测定均方相对误差;

仪器观测频点数,个;

M一投人施1.仪器台数,台;

第)台仪器第i个频点的振幅或相位,单位为毫伏或毫弧度(mV或mrad);Az:—各仪器第i个频点的振幅或相位平均值,单位为毫伏或毫弧度(mV或mrad)。6.2测线和测点的布设

6.2.1实际测线允许在设计测线距10%范围内调整,施工困难地区可在20%范围内调整。6.2.2施工中如所获资料表明原设计的测线长度不足以完成地质任务时,应延长测线。(5)

6.2.3测点偏移距离不应超过点距的20%,在地形复杂区,测点偏移距离不应超过点距的30%。6.2.4测点不宜选在车辆无法通行处、岩石裸露区或明显的局部电性不均匀体上。6.2.5测量偶极两极相对高差与极距之比要求小于10%。在地形复杂区,两极相对高差与极距之比可小于20%,特别困难区可小于30%。6.2.6测点避开干扰源的推荐距离见表4。表4测点与干扰源的距离

千扰源类型

工厂、矿山、电气铁路、变电所广播电台、雷达站、通讯基站等测点避开距离

≥1000

SY/T6689—2007

发射装置的布置

表4(续)

下扰源类型

高厅电力线、钻井平台、采伸井繁忙的公路

6.3.1、发射源线缆应满足如下技术要求:—额定电流不小厂50A:

额定电压不低于1800V;

线路绝缘电阻人手10M2。

测占避升距离

6.3.2发射电流选择时,以1Hz频率工作为标准保证接收机最弱道信号强度高于005mV,特殊困难区最低不小于()(02mV,以此来确定最小发射电流。为保证采集质量,宜根据接地情况采用较大的发射电流。

6.3.3在接地电阻较大时,宜采用多根发射电源线并联供电。6.4接收装置的布置

6.4.1观测前沿排列布置多芯测量电缆,电缆芯与芯、芯与地之间绝缘电阻应大于5M2。6.4.2接收采用多道排列式轴向偶极装置,即MN与AB在同一坐标轴上,M极为近发射源点,V为远发射点,多道MN首尾相接组成接收排列(见图1)。6.4.3测量电极应采用不极化电极。6.4.4电极理人土中应不小」30)cm,保持与上壤接触良好,两电极埋置条件要求相同,不应把电极埋在树根处、流水旁、繁忙的公路边,同时应避免埋设在沟、坎处。接地电阻不大」2k,在接地困难区,宜采用多电极并联、电极四周垫十等措施降低接地电阻。6.4.5电极连线、接人仪器的电缆均不能悬空或并行放置,需压实或掩埋,防止晃动。6.5测地工作

6.5.1测地工作按SY/T5171的规定执行6.5.2测点应埋设木桩,桩上标明线点号。6.6数据采集

6.6.1操作员应与布极员保持联系,测试排列各道连通情况并填写复电阻率法野外布极班报及操作员记录,格式见附录A。

6.6.2于动扫频接收系统应先进行1Hz的观测,获得该频率的发射电流值及归一化参考振幅值,再按照设计的频率表扫频观测,获得各频率的归一化振幅谱A,(f)和接收信号相对发射信号的相位谱$(f)。

6.6.3自动扫频接收系统应按设计要求设置频率表,经检查无误后自动扫频观测。6.6.4数据采集完成,发射源记录数据和测点观测数据应制作备份保存并及时转交室内处理组。6.7仪器的使用与维护

仪器的使用与维护按SY/T5930的规定执行。6.8检查点

6.8.1检查点应是同一坐标位置、相同场源、不同时间进行的重复测点,物理点质量应达到I级。6.8.2检查点总数不得少于全测区坐标点的3%,应在测区内和时间上分布均勾。6.8.3检查点的检查观测与生产观测的全频段振幅谱和相位谱曲线数值应接近,两次观测振幅和相位的均方相对误差㎡的绝对值不人于5%,并编制误差统计表,格式参见表B1。均方相对误差㎡根6

据式(7)、式(8)计算:

式中:

检查点均方相对误差;

一仪器观侧频点数,个;

N2n2台

A,=(A,+A,)/2

SY/T6689--2007

A一一检查观测时第,个频点的振幅或相位,单位为毫伏或毫弧度(mV或mrad);A\-生产观测时第,个频点的振幅或相位,单位为毫伏或毫弧度(mV或mrad);A

-生产观测和检查观测时第,个频点的振幅或相位的平均值,单位为毫伏或毫弧度(mV或mrad)。

6.9资料质量评价

6.9.1全频段振幅曲线和相位曲线的质量评价分为:a)I级:曲线光滑,频点均匀分布,连续性好,8Hz以下中低频曲线中离差超过10%的频点不超过总频点数的20%,中低频曲线畸变频点不超过总频点数的10%;b)Ⅱ级:曲线较光滑,频点均匀分布,无明显脱节现象,曲线形态明确,8Hz以下中低频曲线中离差超过10%的频点不超过总频点数的40%,中低频曲线畸变频点不超过总频点数的20%,没有二个以上的连续畸变频点;c)Ⅲ级(不合格):数据点分散,不能满足Ⅱ级的要求。6.9.2每个排列点的振幅和相位曲线应分别评定,并对两条曲线按级登记,格式参见表B2、对IⅢ级曲线应注明不合格原因。

6.9.3排列点质量评价分为:

a)I级:一个排列点的振幅和相位全部为「级;b)Ⅱ级:一个排列点的振幅和相位均为Ⅱ级以上;c)Ⅲ级(不合格):不满足IⅡ级要求。6.9.4排列点质量评价Ⅲ级品率不超过5%,视为野外工程质量合格。7野外资料验收

7.1原始资料

应包括:

a)仪器检查、标定记录;

b)原始数据电子文档和原始频谱曲线册;c)野外布极班报及操作员记录。7.2现场处理资料

主要包括:

a)预处理后的数据;

b)初步反演剖面。

7.3统计表

主要包括:

仪器标定误差统计计算表:

一一致性误差统计计算表;

SY/T66892007

一检食点误差统计表,参见表B1;物理点振幅、相位曲线及排列点质量评定表,参见表B2;生产时效统计表,参见表B3。

7.4测量资料

应包括:

a)点位测量记录;

b)检查点误差统计表。

7.5野外施工总结报告

内容主要有:

a)任务来源、地质任务、工区位置、工作量;b)任务完成情况;

e)仪器测试、使用情况

d)方法技术及质量情况

e)质量保证措施;

1初步成果分析:

g)其他。

8资料处理与解释

8.1资料预处理

8.1.1检查和整理野外实测的原始观测数据、标定数据等,确保数据文件格式正确、内容齐全8.1.2解编原始数据文件并形成面文件。8.1.3对观测数据进行点位偏差校正。8.1.4对校正后的数据文件进行统计分析,评价全区的观测质量,根据分析结果对数据进行去噪处理。

8.1.5标注并剔除畸变的频点。

8.2谱参数的反演与成图

8.2.1使用模型拟合野外实测数据,分离电磁谱和极化谱,般采用Cole-Cole模型或改进的Cole-Brown模型:求取极化谱和电磁谱参数,如ns,t,cs,m/蝠,Pa等。8.2.2根据反演结果参数,对获得的参数制作断面图。8.3资料的解释

8.3.1根据已知的测井、地质、地震资料,分析各参数异常的变化规律。8.3.2利用先验资料进行标定,由已知推未知,定性判断异常的性质,在没有先验资料时,应分析各参数的异常特征,做出定性解释。8.3.3根据地质任务,可制作相应参数的异常平面图。8.3.4在钻井等资料标定的基础上,根据异常特点与异常性质,对异常进行定量分析。8.3.5结合剖面地质结构对异常进行地质解释。8.4提交的解释图件

各参数反演断面;

—综合地质解释断面;

—一异常平面展布图;

一油气远景评价图。

8.5图件的制作

图件的制作按SY/T6055的规定执行。8

9成果报告

9.1正文:

a)地质任务及任务完成情况;

b)工区位置、概况、以往工作程度及主要研究成果;c)测区地质及地球物理特征;

d)野外工作方法技术及质量情况:e)资料处理及解释;

f)地质一地球物理综合解释;

g)结论与建议。

2附图。

附件:需要说明的材料。

SY/T6689—2007

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

备案号:22069—2007

中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 6689—2007

复电阻率法勘探技术规程

Technical specifications for complex resistivity method200710-08发布

国家发展和改革委员会

2008一03一01实施

2规范性引用文件

3符号和缩略语

4方法功能及应用条件

5技术设计

6野外施工

7野外资料验收

8资料处理与解释

9成果报告

复电阻率法野外布极班报及操作员记录格式附录A(资料性附录)

附录B(资料性附录)

统计表格式

SY/T6689-2007

SY/T6689-2007

为规范复电阻率法(complexresistivitymethod,简称CR法)勘探,制定本标准。本标准的附录A、附录B均为资料性附录。本标准白石油物探专业标准化委员会提出并归口。本标准起草单位:中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司综合物化探事业部。本标准起草人:刘雪军、江汶波、刘平生、陶德强。1范围

复电阻率法勘探技术规程

SY/T66892007

本标准规定了复电阻率(CR)法应用条件、技术设计、野外施工、野外资料验收、资料处理和解释等工作的基本要求。

本标准适用于陆上石油天然气复电阻率(CR)法轴向偶极一偶极剖面勘探。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。SY/T5171石油物探测量规范

SY/T5930大地电磁测深仪使用与维护SY/T6055石油重力、磁力、电法、地球化学勘探图件3符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本标准。3.1符号

本标准采用表1中所列符号。

表1符号

虹(f)

发射偶极

测量偶极

接收偶极距

偶极一偶极排列电极隔

离系数

发收极距比

频率为1Hz的视电阻率

视充电率

视频率相关系数

发射信号电偶极源,靠近测量偶极一端为B极,发射偶极长度为测量偶极整数倍,单位米(m)用于测量信号的偶极,靠近发射偶极一端为M极,测量偶极长度等于测点距,单位为米(m)接收偶极距,单位为米(m)

发射偶极B与测量偶极M极之间的距离和测点距之比发射偶极与测量偶极长度之比

频率为f时的相位值,单位为毫弧度(mrad)用频率为1Hz时的电位差幅值进行归一化后获得的频率为f时的电位差幅值,单位为毫伏(mV)单位为欧[姆]米(α·m)

单位为百分比(%)

SY/T6689—2007

3.2缩略语

测线转角

视时间常数

近区电磁电阻率

近区电磁相位比

表1(续)

单位为秒(s)

相邻两个测点的连线与测量偶极之间的夹角,单位为度(°)。3.2.2

CR (complex resistivity method)复电阻率法的简称。

4方法功能及应用条件

4.1方法功能

复电阻率法具有如下功能:

a)用于研究地下地质体的激发极化特性和导电特性:b)一般用于局部目标的评价和详查;说

c)在油气勘探中主要用于圈定含油气有利区带和评价圈闭的含油气性。4.2应用条件

4.2.1目标池质体与围岩之间存在明显的电性差异。4.2.2探测目标所引起的异常能够观测到并且被提取出来。4.2.3电磁噪声和人文干扰因素不会产生难以控制的影响。4.2.4地形条件满足发射和接收装置的布置要求。5技术设计

5.1设计前的准备工作

5.1.1设计前收集的主要资料包括:地质资料:

地层、岩石等物性资料;

钻井和测井资料;

-物探资料;

测绘资料;

自然、人文、经济及地理资料;其他。

5.1.2测区踏勘:了解施工条件(地形、交通、人文、气候等),调查电磁干扰源及其特征。5.1.3向一地区由几个单位同时施工,应编制总体设计5.2建立地电模型

根据收集的地质、阻率测井或地球物理资料等,建立测区地电模型,为测网布设及施工参数的确定提供依据。

5.3测线的设计

5.3.1面测量时,根据地形地物情况选择面施工装置,根据探测月标深度选择隔离系数、测量2

SY/T6689-2007

偶极距和发收极距比,一般测点距小于500m,以最小探测目标上至少有3个测点控制为宜。5.3.2面积勘探时线点距宜按表2选择表2面积勘探时线点距密度表

线点距

100~<1000

1000~<4000

4000~8000

25~<150

150~<300

300500

5.3.3当实测资料表明设计测线或测点不能控制有意义的异常时,应加密测线和测点。5.3.4设计测线宜与研究区内已知物探测线重合,测点宜与已有的钻孔靠近。5.4观测参数的设计原则

5.4.1被探测目标体宜控制在探测窗口(见图1)的中心,至少应包括到探测窗口内。根据式(1)可计算探测深度范围:

H,=(K+2S +1)→H,=%(K+2S,+1)

式中:

一第1道和第,道的探测深度,单位为米(m);接收偶极距,单位为米(m);

St,S第1道和第,道电极的隔离系数。NNgN

探测窗口

M,Ni=M,N=.=MN,=a

探测深度

AB=K·a

图1复电阻率采集排列及探测窗口示惠图测线

5.4.2多道测量时,偶极一偶极排列装置参数与探测深度窗口深度关系可参照表3选择。表3

偶极一偶极排列装置参数与探测窗口深度关系(K=1,共7道测量)探测深度

a=100m时

100~400

a=200m时

200~800

a=300m时

3001200

a=400m时

400~1600

a=500m时

500~2000

SY/T6689—2007

a=100mH

150~-450

200~500)

250~550)

300~-600

350~650

a=200m时

300~900

4001000

500~1100

600~1200

7001300

表3(续)

探侧深度

a=30m时

450~1350

600~1500

750~-1650

900~1800

1050-1950

a=400mHj

6001800

8002000

1000-220)

1200~2400

1400~2600)

a=500m时

750~2250

1000~2500

1250~~2750

1500-~3000)

17503250

5.4.3针对同一剖面上多个不同埋深的目标,可使用不同的窗口或使用有重叠的窗口及不同大小的复测窗口,也可为每个目标布设独立的剖面。5.4.4最短有效剖面长度根据式(2)确定:L=(D-5)a

式中:

L~一剖面有效长度,单位为米(m);D——面的排列数;

接收偶极距,单位为米(m)。

5.5测线转角的规定

面需要弯线测量时,测线应连续转角,相邻测点间测线转角应小于20°。5.6设计书

5.6.1主要内容包括:

a)地质任务和工作量;

b)测区地理、地质概况及地层和岩石地球物理特征;c)测线和测点设计;

d)野外施工方法及技术要求;

e)资料处理解释工作和预期提交成果;f)队伍组织、仪器配备及进度安排:g)完成任务的措施;bZxz.net

h)其他。

5.6.2主要图件应包括:

a)工区位置图;

b)测线设计图。

6野外施工

6.1仪器准备与测试

6.1.1仪器标定:开工前、收工后、仪器的部件检修后应对仪器进行标定,施1期间定期标定,两次标定间隔不大于一个月。相邻两次标定结果的相对误差m的绝对值不大于2%。m根据式(3)、式(4)计算:

式中:

仪器标定相对误差;

仪器标定频点数,个;

1An=Al×100%

A,=(A+A'.)/2

SY/T6689—2007

(3)

Ai—一第一次标定第i个频点的振幅或相位,单位为毫伏或毫弧度(mV或mrad);A一第二次标定第i个频点的振幅或相位,单位为毫伏或毫弧度(mV或mrad):A相邻两次标定第i个频点的振幅或相位平均值,单位为毫伏或毫弧度(mV或mrad)。仅能由厂家或专门机构标定的仪器,应进行仪器稳定性测定。6.1.2滚动排列电缆长度标定:采用滚动排列装置施工前,应根据野外施工过程中可能采用的不同电缆长度进行标定,标定结果应保存为相应的标定文件。6.1.3多道独立采集装置标定:采用多道独立式采集系统施工前,应对各采集单元进行标定。6.1.4接收仪器的一致性测定:当两台或两台以上仪器在同一测区施工,应在施工前、后进行一致性测定;一致性测定不同仪器的振幅和相位的均方相对误差m,的绝对值应不大于5%m;根据式(5)、式(6)计算:m=

式中:

-致性测定均方相对误差;

仪器观测频点数,个;

M一投人施1.仪器台数,台;

第)台仪器第i个频点的振幅或相位,单位为毫伏或毫弧度(mV或mrad);Az:—各仪器第i个频点的振幅或相位平均值,单位为毫伏或毫弧度(mV或mrad)。6.2测线和测点的布设

6.2.1实际测线允许在设计测线距10%范围内调整,施工困难地区可在20%范围内调整。6.2.2施工中如所获资料表明原设计的测线长度不足以完成地质任务时,应延长测线。(5)

6.2.3测点偏移距离不应超过点距的20%,在地形复杂区,测点偏移距离不应超过点距的30%。6.2.4测点不宜选在车辆无法通行处、岩石裸露区或明显的局部电性不均匀体上。6.2.5测量偶极两极相对高差与极距之比要求小于10%。在地形复杂区,两极相对高差与极距之比可小于20%,特别困难区可小于30%。6.2.6测点避开干扰源的推荐距离见表4。表4测点与干扰源的距离

千扰源类型

工厂、矿山、电气铁路、变电所广播电台、雷达站、通讯基站等测点避开距离

≥1000

SY/T6689—2007

发射装置的布置

表4(续)

下扰源类型

高厅电力线、钻井平台、采伸井繁忙的公路

6.3.1、发射源线缆应满足如下技术要求:—额定电流不小厂50A:

额定电压不低于1800V;

线路绝缘电阻人手10M2。

测占避升距离

6.3.2发射电流选择时,以1Hz频率工作为标准保证接收机最弱道信号强度高于005mV,特殊困难区最低不小于()(02mV,以此来确定最小发射电流。为保证采集质量,宜根据接地情况采用较大的发射电流。

6.3.3在接地电阻较大时,宜采用多根发射电源线并联供电。6.4接收装置的布置

6.4.1观测前沿排列布置多芯测量电缆,电缆芯与芯、芯与地之间绝缘电阻应大于5M2。6.4.2接收采用多道排列式轴向偶极装置,即MN与AB在同一坐标轴上,M极为近发射源点,V为远发射点,多道MN首尾相接组成接收排列(见图1)。6.4.3测量电极应采用不极化电极。6.4.4电极理人土中应不小」30)cm,保持与上壤接触良好,两电极埋置条件要求相同,不应把电极埋在树根处、流水旁、繁忙的公路边,同时应避免埋设在沟、坎处。接地电阻不大」2k,在接地困难区,宜采用多电极并联、电极四周垫十等措施降低接地电阻。6.4.5电极连线、接人仪器的电缆均不能悬空或并行放置,需压实或掩埋,防止晃动。6.5测地工作

6.5.1测地工作按SY/T5171的规定执行6.5.2测点应埋设木桩,桩上标明线点号。6.6数据采集

6.6.1操作员应与布极员保持联系,测试排列各道连通情况并填写复电阻率法野外布极班报及操作员记录,格式见附录A。

6.6.2于动扫频接收系统应先进行1Hz的观测,获得该频率的发射电流值及归一化参考振幅值,再按照设计的频率表扫频观测,获得各频率的归一化振幅谱A,(f)和接收信号相对发射信号的相位谱$(f)。

6.6.3自动扫频接收系统应按设计要求设置频率表,经检查无误后自动扫频观测。6.6.4数据采集完成,发射源记录数据和测点观测数据应制作备份保存并及时转交室内处理组。6.7仪器的使用与维护

仪器的使用与维护按SY/T5930的规定执行。6.8检查点

6.8.1检查点应是同一坐标位置、相同场源、不同时间进行的重复测点,物理点质量应达到I级。6.8.2检查点总数不得少于全测区坐标点的3%,应在测区内和时间上分布均勾。6.8.3检查点的检查观测与生产观测的全频段振幅谱和相位谱曲线数值应接近,两次观测振幅和相位的均方相对误差㎡的绝对值不人于5%,并编制误差统计表,格式参见表B1。均方相对误差㎡根6

据式(7)、式(8)计算:

式中:

检查点均方相对误差;

一仪器观侧频点数,个;

N2n2台

A,=(A,+A,)/2

SY/T6689--2007

A一一检查观测时第,个频点的振幅或相位,单位为毫伏或毫弧度(mV或mrad);A\-生产观测时第,个频点的振幅或相位,单位为毫伏或毫弧度(mV或mrad);A

-生产观测和检查观测时第,个频点的振幅或相位的平均值,单位为毫伏或毫弧度(mV或mrad)。

6.9资料质量评价

6.9.1全频段振幅曲线和相位曲线的质量评价分为:a)I级:曲线光滑,频点均匀分布,连续性好,8Hz以下中低频曲线中离差超过10%的频点不超过总频点数的20%,中低频曲线畸变频点不超过总频点数的10%;b)Ⅱ级:曲线较光滑,频点均匀分布,无明显脱节现象,曲线形态明确,8Hz以下中低频曲线中离差超过10%的频点不超过总频点数的40%,中低频曲线畸变频点不超过总频点数的20%,没有二个以上的连续畸变频点;c)Ⅲ级(不合格):数据点分散,不能满足Ⅱ级的要求。6.9.2每个排列点的振幅和相位曲线应分别评定,并对两条曲线按级登记,格式参见表B2、对IⅢ级曲线应注明不合格原因。

6.9.3排列点质量评价分为:

a)I级:一个排列点的振幅和相位全部为「级;b)Ⅱ级:一个排列点的振幅和相位均为Ⅱ级以上;c)Ⅲ级(不合格):不满足IⅡ级要求。6.9.4排列点质量评价Ⅲ级品率不超过5%,视为野外工程质量合格。7野外资料验收

7.1原始资料

应包括:

a)仪器检查、标定记录;

b)原始数据电子文档和原始频谱曲线册;c)野外布极班报及操作员记录。7.2现场处理资料

主要包括:

a)预处理后的数据;

b)初步反演剖面。

7.3统计表

主要包括:

仪器标定误差统计计算表:

一一致性误差统计计算表;

SY/T66892007

一检食点误差统计表,参见表B1;物理点振幅、相位曲线及排列点质量评定表,参见表B2;生产时效统计表,参见表B3。

7.4测量资料

应包括:

a)点位测量记录;

b)检查点误差统计表。

7.5野外施工总结报告

内容主要有:

a)任务来源、地质任务、工区位置、工作量;b)任务完成情况;

e)仪器测试、使用情况

d)方法技术及质量情况

e)质量保证措施;

1初步成果分析:

g)其他。

8资料处理与解释

8.1资料预处理

8.1.1检查和整理野外实测的原始观测数据、标定数据等,确保数据文件格式正确、内容齐全8.1.2解编原始数据文件并形成面文件。8.1.3对观测数据进行点位偏差校正。8.1.4对校正后的数据文件进行统计分析,评价全区的观测质量,根据分析结果对数据进行去噪处理。

8.1.5标注并剔除畸变的频点。

8.2谱参数的反演与成图

8.2.1使用模型拟合野外实测数据,分离电磁谱和极化谱,般采用Cole-Cole模型或改进的Cole-Brown模型:求取极化谱和电磁谱参数,如ns,t,cs,m/蝠,Pa等。8.2.2根据反演结果参数,对获得的参数制作断面图。8.3资料的解释

8.3.1根据已知的测井、地质、地震资料,分析各参数异常的变化规律。8.3.2利用先验资料进行标定,由已知推未知,定性判断异常的性质,在没有先验资料时,应分析各参数的异常特征,做出定性解释。8.3.3根据地质任务,可制作相应参数的异常平面图。8.3.4在钻井等资料标定的基础上,根据异常特点与异常性质,对异常进行定量分析。8.3.5结合剖面地质结构对异常进行地质解释。8.4提交的解释图件

各参数反演断面;

—综合地质解释断面;

—一异常平面展布图;

一油气远景评价图。

8.5图件的制作

图件的制作按SY/T6055的规定执行。8

9成果报告

9.1正文:

a)地质任务及任务完成情况;

b)工区位置、概况、以往工作程度及主要研究成果;c)测区地质及地球物理特征;

d)野外工作方法技术及质量情况:e)资料处理及解释;

f)地质一地球物理综合解释;

g)结论与建议。

2附图。

附件:需要说明的材料。

SY/T6689—2007

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 其它标准

- 热门标准

- 石油天然气行业标准(SY)

- SY/T10036-2000 海洋石油工程设计文件编制规程

- SY/T5202-2004 石油修井机

- SY/T5099-1985 石油下井仪器温度、压力分级及其匹配

- SY/T5783.1-2012 注入、产出剖面测井资料处理与解释规范 第1部分:直井

- SY/T10033-2000 海上生产平台基本上部设施安全系统的分析、设计、安装和测试的推荐作法

- SY5522-1992 微体化石(介形 腹足 轮藻类)分析鉴定方法

- SY/T0306-1996 滩海石油工程热工采暖技术规范

- SY/T5764-2007 压裂用植物胶通用技术要求

- QSY1665-2014 液气分离器现场使用技术规范

- SY/T6934-2013 液化天然气(LNG)车辆加注站运行规程

- SY/T5127-2002 井口装置和采油树规范

- SY/T5276-2000 化学防砂人工岩心抗折强度、抗压强度及气体渗透率的测定

- SY/T6475-2000 石油天然气输送钢管尺寸和单位长度重量

- SY/T5755-1995 压裂酸化用助排剂性能评价方法

- SY/T6229-2007 初期灭火及救援训练规程

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2