- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 国家标准(GB) >>

- GB 7919-1987 化妆品安全性评价程序和方法

标准号:

GB 7919-1987

标准名称:

化妆品安全性评价程序和方法

标准类别:

国家标准(GB)

标准状态:

现行-

发布日期:

1987-05-28 -

实施日期:

1987-10-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

1.72 MB

标准ICS号:

化工技术>>化工产品>>71.100.70美容品、化妆品中标分类号:

医药、卫生、劳动保护>>卫生>>C51环境卫生

点击下载

标准简介:

标准下载解压密码:www.bzxz.net

为向广大消费者提供符合卫生要求的化妆品,防止化妆品对人体产生近期和远期危害,特制定本程序和方法。本程序和方法适用于在我国生产和销售的一切化妆品原料和化妆品产品。 GB 7919-1987 化妆品安全性评价程序和方法 GB7919-1987

部分标准内容:

中华人民共和国国家标准

化妆品安全性评价程序和方法

Procedures and methods of safetyevaluation for cosmetics

UDC668.58

.001.4

GB7919-87

为向广大消费者提供符合卫生要求的化妆品,防止化妆品对人体产生近期和远期危害,特制定本程序和方法。

2适用范围

本程序和方法适用于在我国生产和销售的·一切化妆品原料和化妆品产品。3化妆品安全性评价程序

3.1第一阶段急性毒性和动物皮肤、粘膜试验3.1.1急性毒性试验

3.1.1.1急性皮肤毒性试验。

3.1.1.2急性经口毒性试验。

3.1.2动物皮肤、粘膜试验

3.1.2.1皮肤刺激试验。

3.1.2.2眼刺激试验。

皮肤变态反应试验。

皮肤光毒和光变态反应试验。

3.2第二阶段亚慢性毒性和致畸试验3.2.1

亚慢性皮肤毒性试验。

亚慢性经口毒性试验。

致畸试验。

3.3第三阶段致突变、致癌短期生物筛选试验3.3.1

鼠伤寒沙门氏菌回复突变试验(Ames试验)。体外哺乳动物细胞染色体畸变和SCE检测试验。哺乳动物骨髓细胞染色体畸变率检测试验3.3.3

动物骨髓细胞微核试验。

3.3.5小鼠精子畸形检测试验。

3.4第四阶段慢性毒性和致癌试验3.4.1慢性毒性试验。

3.4.2致癌试验。

3.5第五阶段人体激发斑贴试验和试用试验。中华人民共和国卫生部1987-05-28批准1987-10-01实施

GB7919—87

4对化妆品原料和化妆品产品安全性评价的规定4.1凡属于化妆品新原料,必须进行五个阶段的试验。4.2凡属于含药物化妆品必须进行动物急性毒性试验、皮肤与粘膜试验和人体试验,但是根据化妆品所含成分的性质、使用方式和使用部位等因素,可分别选择其中儿项甚至全部试验项目。4.3凡属于化妆品新产品必须进行动物急性毒性试验、皮肤与粘膜试验和人体试验,但是根据化妆品所含成分的性质、使用方式和使用部位等因素,可分别选择其中几项甚至全部试验项目。4.4凡进口化妆品应由进口单位提供安全性评价资料。5化妆品安全性评价试验方法

5.1急性皮肤毒性试验

人体接触化妆品主要途径是皮肤。当评价化妆品及其成分对人体健康的可能危害时,进行皮肤毒性的研究是必不可少的。

5.1.1目的:确定受试物能否经皮肤渗透和短期作用所产生的毒性反应,并为确定亚慢性试验提供实验依据。

5.1.2定义:系指受试物涂敷皮肤一次剂量后所产生的不良反应。剂量表示方法:以敷用受试物的质量(g、mg)或以实验动物平均单位体重敷用受试物的质量(mg/kg)来表示。

一次敷用受试物引起50%受试动物死亡的剂量,称之为半数致死量(LD50)。LD50值的单位为mg或g/kg体重。

5.1.3动物的准备:选用两种性别成年大鼠、豚鼠或家免均可。建议试验起始动物体重范围为大鼠200~300g,豚鼠350~450g,家兔2.03.0kg。实验动物应在动物笼内观察3~5天,使其适应环境,并观察其健康状况。正式给药前24h,将动物背部脊柱两侧毛发剪掉或剃掉,注意不要擦伤皮肤,因为损伤能改变皮肤的渗透性,受试物涂抹处,不应少于动物体表面积的10%。各类动物体表面积计算方法见附录A。5.1.4受试物的配制:若受试物是固体,应磨成细粉状,并用适量水或无毒无刺激性赋形剂混匀,以保证受试物与皮肤良好的接触。常用的赋形剂有橄榄油、羊毛脂、凡士林等。若受试物是液体,一般不必稀释。

5.1.5剂量和分组:将两种性别的实验动物分别随机分为5~6组,若用赋形剂,需设赋形剂对照组。化学物质毒性的半数致死量(LD50)计算方法见附录B。机率单位-对数图解法,每组最好10只动物。各剂量组间要有适当的组距,以使各剂量组产生一系列的毒性反应或死亡率。最高剂量可达2000mg/kg。5.1.6试验方法:将受试物均匀地涂敷于动物背部,并用油纸和两层纱布覆盖,再用无刺激性胶布或绷带加以固定,以防脱落和动物舔食受试物,共敷药24h。试验结束后,可用温水或适当的溶剂清除残留的受试物。一般观察一周,若给药4天后仍有动物死亡时,仍需继续观察一周。给药后注意观察动物的全身中毒表现和死亡情况,包括动物皮肤、毛发、眼晴和粘膜的变化,呼吸、循环、自主和中枢神经系统、四肢活动和行为方式等的变化,特别要注意观察震颤、惊厥、流涎、腹泻、嗜睡、昏迷等现象。

凡是试验过程中死亡的动物和/或有毒性反应的动物,均应进行户检和肉眼观察。当肉眼可见病变时,还应进行病理组织学镜检。5.1.7结果评价:急性毒性分级标准详见附录C。5.2急性经口毒性试验

当化妆品成分的皮肤毒性低时,很难测得其经皮LD50,为了解该化学物质与已知毒物的相对毒性,194

GB7919-87

以及由于要幼儿误服化妆品的可能,进行经口毒性试验也很必要。5.2.1定义:系指受试物一次经口饲予动物所引起的不良反应。剂量表示法同急性皮肤毒性试验。5.2.2动物的准备:分别选用两种性别的成年小鼠和/或大鼠。小鼠体重18~22g,大鼠180~~200g,或选择其它敏感的动物,

实验前,一般禁食16h左右,不限制饮水。5.2.3受试物溶液的配制:常用水或食用植物油为溶剂。若受试物不溶于水或油中,可用羧甲基纤维素、明胶、淀粉做成混悬液。给药最大体积,小鼠不超过0.4ml/20g体重,大鼠不超过1.0ml/100g体重。

5.2.4剂量和分组:一般分为5~6个剂量组。每组动物数5~10只,根据所选LD50计算方法而定。各剂量组间间距大小,随受试物的毒性作用带宽窄而异。通常以较大组距和较少量动物进行预试。找出其粗略致死剂量范围,然后再设计正式试验的剂量分组。受试物最高剂量可达5000mg/kg体重。5.2.5试验方法:正式试验时,将动物称量,并随机分组,然后用特制的灌胃针头将受试物次给子动物。若估计受试物毒性很低,一次给药容积太大,可在24h内分成2~3次给药,但合并作为一日剂量计算。

给药后,密切注意观察并记录动物的一般状态、中毒表现和死亡情况,并进行LD50的计算,其方法见附录B。

5.2.6结果评价

急性毒性分级标准详见附录C。

5.3皮肤刺激试验

皮肤刺激是指皮肤接触受试物后产生的可逆性炎性症状。5.3.1试验方法的原则

5.3.1.1受试物应以一次剂量或多次剂量涂(敷)于健康的无破损的皮肤上。5.3.1.2每种受试物至少要用4只健康成年动物(家兔或豚鼠)。5.3.1.3试验均采用自身对照。

5.3.1.4受试物使用浓度,一般情况下,液态受试物采用原液或预计人应用的浓度。固态受试物则用水或合适赋形剂(如花生油、凡士林、羊毛脂等),按1:1浓度调制。5.3.1.5凡具有高度皮肤毒性,或pH<2或pH>11.5的化学物质,均不进行本项试验。5.3.2试验方法

5.3.2.1急性皮肤刺激试验(一次皮肤涂抹实验)5.3.2.1.1试验前24h,将实验动物背部脊柱两侧毛剪掉,不可损伤表皮,去毛范围左、右各约3cmX6cm。

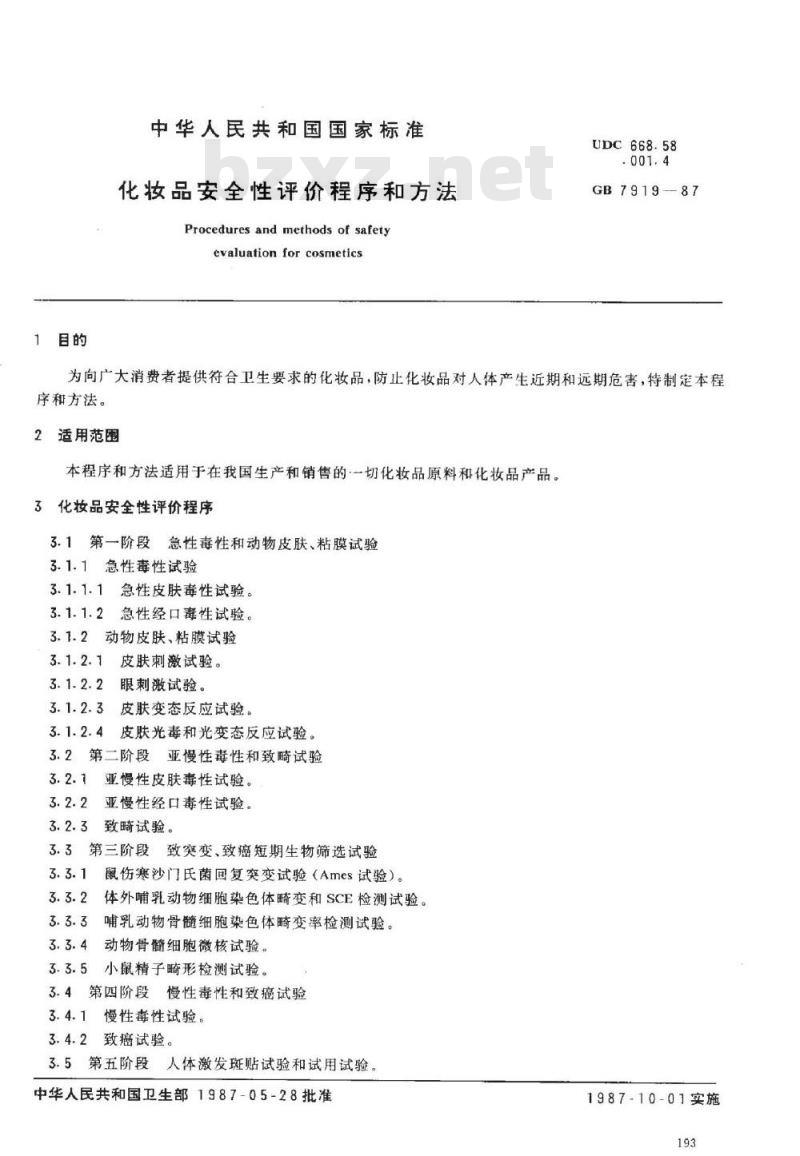

5.3.2.1.2取受试物0.1ml(g)滴在2.5cm×2.5cm大小的四层纱布上敷贴在一侧皮肤上,或直接将受试物涂在皮肤上,然后用一层油纸覆盖,再用无刺激性胶布和绷带加以固定。另一侧涂赋形剂作为对照。敷用时间一般为24h,亦可一次用4h。试验结束后用温水或无刺激性溶剂除去残留受试物。5.3.2.1.3于除去受试物后的1、24和48h观察涂抹部位皮肤反应,按表1和表2进行皮肤反应积分和刺激强度评价。

红斑形成

无红班

勉强可见

明显红斑

中等~严重红斑

GB7919—87

紫红色红斑并有焦痴形成

水肿形成

无水肿

勉强可见

皮肤隆起轮廓清楚

水肿降起约1mm

水肿隆起超过1mm,范围扩大

无刺激性

轻刺激性

中等刺激性

强刺激性

5.3.2.2多次皮肤刺激试验

皮肤刺激反应评分

皮肤刺激强度评价

5.3.2.2.1先将实验动物背部脊柱两侧皮肤的毛剪掉或剃掉,去毛范围各为2.5cm×2.5cm。5.3.2.2.2取受试物0.1~0.5ml(g)涂抹在侧皮肤上,另一侧涂赋形剂作为对照,每天涂抹1~2次,连续涂抹14天。每次涂药前应剪毛,不得损伤皮肤,保证受试物与皮肤充分接触。5.3.2.2.3每天观察皮肤反应,按表1评分。脱屑积分为1。最高刺激指数为14(观察次数)×8(总积分数)112。

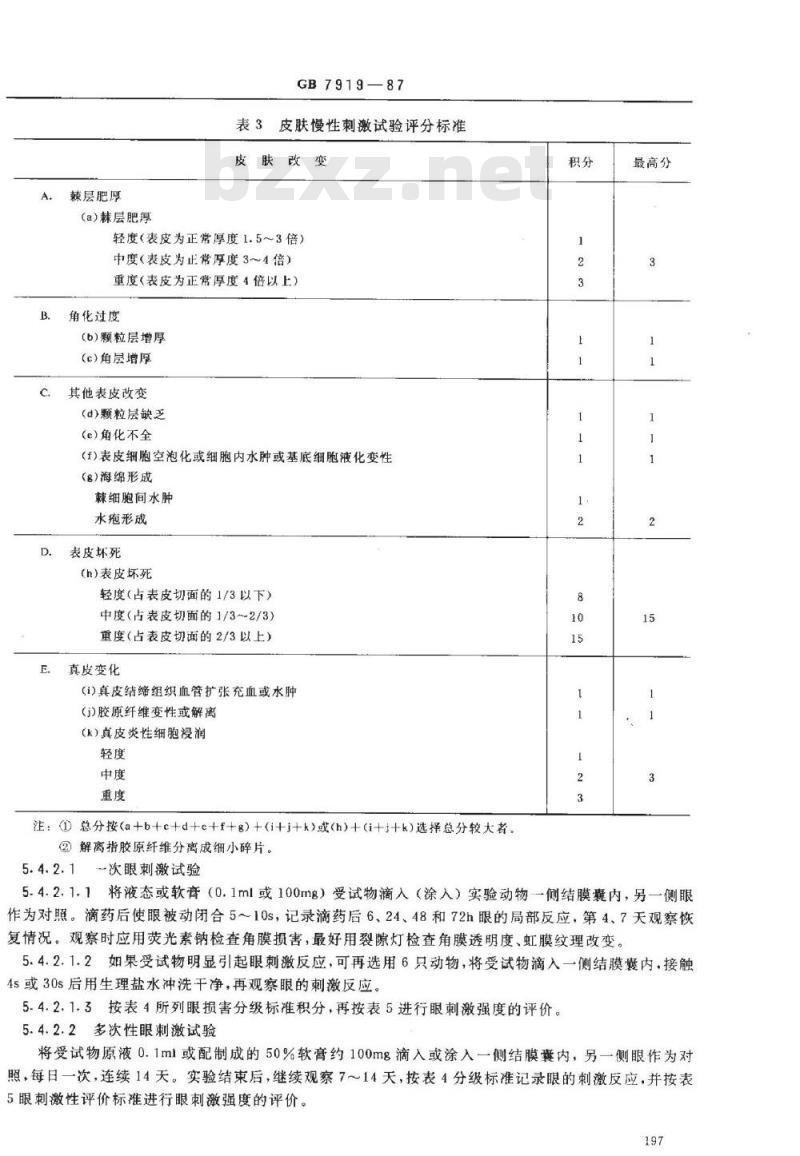

实验结束,用角膜环钻取涂抹部位皮肤进行病理组织学检查,按表3评分。5.3.3结果评价

按上述评定标准和指标的最高分值判断受试物的皮肤刺激作用的有无或刺激的强弱。多次皮肤刺激试验刺激指数超过30、病理组织检查积分超过4,应判断受试物对皮肤有明显刺激性。在许多情况下,家免和豚鼠对刺激物质较人敏感,从动物试验结果外推到人可提供较重要的依据。5.4眼刺激试验

眼刺激性是指眼表面接触受试物后产生的可逆性炎性变化。5.4.1试验方法的原则

受试物应以一次剂量或多次剂量滴入(涂入)或喷酒眼内。每种受试动物的眼睛应保证无任何炎性反应和眼损伤。每组试验动物数至少4只,采用自身对照,首选动物为家兔。受试物使用浓度一般用原液或用适当无刺激性赋形剂配制的50%软膏或其他剂型。已证明有皮肤刺激性的物质,不必进行本项试验。试验方法

棘层肥厚

(a)棘层肥厚

GB7919—87

表3皮肤慢性刺激试验评分标准

皮肤改变

轻度(表皮为正常厚度1.5~3倍)中度(表皮为正常厚度3~4倍)

重度(表皮为正常厚度4倍以上)角化过度

(b)颗粒层增厚

(c)角层增厚

其他表皮改变

(d)颗粒层缺乏

(e)角化不全

(f)表皮细胞空泡化或细胞内水肿或基底细胞液化变性(g)海绵形成

棘细胞间水肿

水疱形成

表皮坏死

(h)表皮坏死

轻度(占表皮切面的1/3以下)

中度(占表皮切面的1/3~2/3)重度(占表皮切面的2/3以上)

真皮变化

(i)真皮结缔组织血管扩张充血或水肿(j)胶原纤维变性或解离

(k)真皮炎性细胞浸润

注:①总分按(a+b+e+d+e+f+g)+(i+j+k)或(h)+(i+i+k)选择总分较大者。②解离指胶原纤维分离成细小碎片。一次眼刺激试验

最高分

5.4.2.1.1将液态或软膏(0.1ml或100mg)受试物滴入(涂入)实验动物--侧结膜囊内,另一侧眼作为对照。滴药后使眼被动闭合5~10s,记录滴药后6、24、48和72h眼的局部反应,第4、7天观察恢复情况。观察时应用荧光素钠检查角膜损害,最好用裂隙灯检查角膜透明度、虹膜纹理改变。5.4.2.1.2如果受试物明显引起眼刺激反应,可再选用6只动物,将受试物滴入一侧结膜囊内,接触4s或30s后用生理盐水冲洗干净,再观察眼的刺激反应。5.4.2.1.3按表4所列眼损害分级标准积分,再按表5进行眼刺激强度的评价。5.4.2.2多次性眼刺激试验

将受试物原液0.1ml或配制成的50%软膏约100mg滴入或涂入一侧结膜囊内,另一侧眼作为对照,每日一次,连续14天。实验结束后,继续观察7~14天,按表4分级标准记录眼的刺激反应,并按表5眼刺激性评价标准进行眼刺激强度的评价。197

眼损害

角膜:A.混浊(以最致密部位为准)GB7919—87

无混浊

散在或弥漫性混浊,虹膜清晰可见半透明区易分辨,虹膜模糊不消眼损害的分级标准

出现灰白色半透明区,虹膜细节不清,瞳孔大小勉强看清

角膜不透明,由于混浊,虹膜无法辫认B.角膜受损范围

虹膜:A.正常

皱褶明显加深,充血、肿胀、角膜周围有轻度充血,障孔对光仍有反应

出血、肉眼可见破坏,对光无反应(或出现其中之反应)bzxz.net

结膜:A。充血,系指脸结膜、球结膜部位血管正常

血管充血呈鲜红色

血管充血呈深红色,血管不易分辨弥慢性充血呈紫红色

轻微水肿(包括瞬膜)

明显水肿,伴有部分眼脸外翻

水肿至眼脸近半闭

水肿至眼脸超过半闭合

c.分泌物

少量分泌物

分泌物使眼险和睫毛潮湿或粘着分泌物使整个眼区潮湿或粘着

积分A×BX5

最高积分为80

积分A×5最商积分为10

总积分(A+B+C)X2

最高积分为20

角膜、虹膜和结膜反应累加最高积分为110急性眼刺激积分指数

(I、A.0n)

(最高数)

80~110

5.4.3结果评价

GB7919—87

表5眼刺激性评价标准

眼刺激的平均指数

(M、1、0、1)

18h后为0

48h后<5

4H后<5

7日后<20

7日后<40

眼刺激个体指数

(1、10.)

(6/6动物<30)

7日后

(4/6动物<10)

7日后

(6/6动物<60)

(4/6动物<30)

刺激强度

无刺激性

轻刺激性

刺激性

中度刺激性

中度~重度刺激性

重度刺激性

按上述分级评价标准评定,如一次或多次接触受试物,不引起角膜、虹膜和结膜的炎症变化,或虽引起轻度反应,但这种改变是可逆的,则认为该受试物可以安全使用。在许多情况下,哺乳动物眼的反应较人敏感,从动物试验结果外推到人可提供较有价值的依据。5.5皮肤变态反应试验

皮肤变态反应是指通过重复接触某种物质后机体产生免疫传递的皮肤反应。化学物质引起的变态性接触性皮炎,属IV型(即延迟型)变态反应。在人类的反应可能是瘙痒、红斑、丘疹、水疱或大疱,动物仅见皮肤红斑和水肿。

5.5.1试验方法的原则

5.5.1.1由于接触致敏的发病过程包括致敏(诱导)和激发两个阶段,动物在第一次接触受试物后至少1周,再次给予激发接触。通过激发接触能否引起皮肤反应确定有无致敏作用。5.5.1.2实验首选动物为白色豚鼠,每组动物数10~25只。5.5.1.3受试物剂量(浓度):致敏(诱导)浓度允许引起皮肤轻度刺激反应(即最高耐受浓度)。激发浓度一般应低于致敏浓度,不得引起原发刺激性皮肤炎症反应。5.5.1.4为避免出现假阳性或假阴性结果,试验中除要求使用的试剂、绷带、胶布均无刺激性外,并设立阳性或阴性对照组。

5.5.1.5为提高皮肤反应的阳性率(增加敏感性),通常采用福氏完全佐剂(FCA),而不影响实验的评价。

注:福氏完全佐剂(FCA)的制备:轻质石蜡油

羊毛脂(或吐温80)

结核杆菌(灭活)

生理盐水

制成油包水乳化剂后,经高压消毒备用。50ml

5.5.2豚鼠最大值试验(皮内和涂皮结合法,简称GPMT)5.5.2.1试验前24h在豚鼠颈背脊柱两侧4cm×6cm范围内剪毛或脱毛。注:脱毛剂配方:

可溶性淀粉

滑石粉

硫化锁

颗粒状阳离子表面活性剂

用水调成糊状涂在脱毛部位,保留4min左右,用水冲洗残留脱毛剂。199

GB7919-87

5.5.2.2从头部向尾部成对地做三次皮内注射。①注射0.1mlFCA,②注射0.1ml受试物;③注射0.1ml受试物与FCA的等量混合物。如图1所示,各点间距1.5cm。fo

5.5.2.3注射后第8天,用2cm×4cm滤纸涂以用适当赋形剂(花生油、凡士林、羊毛脂等)配制的受试物,将其贴敷在上背部的注射部位,持续封闭固定18h,作为第二次致敏。为加强致敏作用,对无皮肤刺激作用的化学物质,可在第二次致敏前24h,在注射部位涂抹10%十二烷基硫酸钠(SLS)。对照组仅用溶剂或赋形剂注射或涂抹。5.5.2.4激发接触,即在末次致敏后1428天,分别用2cm×2cm的滤纸涂以受试物,再次贴敷在上背部两侧的去毛区,持续封闭和固定24h。对照动物作同样处理。5.5.2.5激发接触后24、18和72h观察反应,按表6进行皮肤反应强度评分。表6皮肤反应强度评价

(1)红斑形玻

无红斑

轻微可见红斑

中度红斑

严重红斑

水肿性红斑

(2)水肿形成

无水肿

轻度水肿

中度水肿

严重水肿

总积分

平均反应值一

(1)+(2)

合计动物数

ii于化学物的接触致敏作用并非完全遵循般的毒理学剂量-反应规律。Maghusson按动物致敏车数提出以下分级标准(表7)。200

致敏率%

81~100

5.5.2.6结果评价

GB7919-87

表7致敏率

强度分类

弱致敏物

轻度致敏物

中度致敏物

强度致敏物

极强致敏物

本试验适用于弱致敏物(化学原料)的筛选。凡能引起10%以下动物致敏,即1/15或1/20动物致敏,可认为该受试物为弱致敏物·依以上分级标准类推。由于人群中变态性接触性皮炎的发生因素复杂,受到诸多因素如化学物的使用浓度、接触频数、持续时间及接触时原皮肤的健康状况等的影响,试验所得阳性结果应结合人群斑贴试验和流行病学调查进行综合性分析和评价。5.5.3局部封闭涂皮法(Buehlertest,简称BT)5.5.3.1实验前21h,用脱毛剂将豚鼠背部左侧3cm×3cm范围区脱毛。5.5.3.2将受试物0.1~0.2ml涂在2cm×2cm滤纸上,并将其敷贴在去毛区,二层纱布层油纸覆盖,再以无刺激胶布封闭固定,持续6h。第7天和第14天以同样方法重复一次。5.5.3.3激发接触,即末次致敏后1428天,将0.1~0.2ml或低于诱导浓度的受试物斑贴于豚鼠背部右侧2cm×2cm去毛区(接触前24h脱毛),然后用二层纱布、一层油纸和无刺激胶布固定6h,将斑贴受试物拿掉,24和48h后观察皮肤反应,按表5评分。对照动物仅给予激发接触。

本试验要求动物数每组10~20只。5.5.3.4结果评价

本试验适用于强致敏物(或成品)的筛选。致敏途径与实际接触方式接近,按皮肤反应强度评分标准评价。根据对照组与试验组豚鼠皮肤反应的差别测定变态反应的程度。一般情况下,在豚鼠身上致强过敏物质,可能在人身上引起大量的变态反应,但在豚鼠身上致弱过敏者有可能或不可能引起人体变态反应。

5.6皮肤光毒和光变态反应试验

皮肤光变态反应是指某些化学物质在光能参与下所产生的抗原抗体皮肤反应。不通过机体免疫机制,由光能直接加强化学物质所致的原发皮肤反应,则称为光毒反应。5.6.1试验方法的原则

5.6.1.1首选动物为白色豚鼠和白色家兔,每组动物8~10只。5.6.1.2照射源一般采用治疗州汞石英灯,水冷式石英灯作光源,波长在280320nm范围的中波紫外线或波长在320~400nm范围的长波紫外线。5.6.1.3照射剂量按引起最小红斑量(MED)的照射时间和最适距离来控制。一般需做预备试验确定MED值。

5.6.1.4受试物浓度采用原液或按人类实际用浓度,光变态反应试验的激发接触浓度可采用适当的稀释浓度。采用无光感作用的丙酮或酒精作稀释剂。5.6.1.5光变态反应试验需采用阳性对照.常用阳性光感物为四氯水杨酰替苯胺。5.6.1.6光源照射前应使受试物有足够的时间穿透皮肤,一般大于30min,并确证受试物存留在皮肤内。

5.6.1.7如已证明受试物具有光毒性,可以不做光变态反应试验。5.6.2皮肤光毒试验方法

GB7919—87

5.6.2.1先将实验动物背部脊柱一侧的毛剪掉,去毛范围为3cm×8cm(见图2)。图2

5.6.2.2用中波紫外线灯照射去毛区,时间以秒为单位,分几档,测定MED。5.6.2.3观察确定照射后8~12h引起-度红斑(刚刚可见)的照射时间为1个MED。5.6.2.4预试验3天后.用剪刀再将实验动物背部脊柱两侧去毛共四块,范围每块2cm×2cm(见图3)。

5.6.2.5将受试物0.05~0.1ml(g)均勾涂在1、2脱毛区,并用黑纸覆盖避光。5.6.2.6涂药30min后,第脱毛区用亚MED的中波紫外线灯照射:第二脱毛区用黑纸覆盖不予照射:第三区仪用亚MED的中波紫外线照射,不涂药;第四区作空自对照,不给予任何处理。5.6.2.7照射后1、24和48h,观察皮肤反应,按表6进行皮反应强度的评价。5.6.2.8结果评价

凡实验动物第一次与受试物接触,并在光能作用下引起类似晒斑的局部皮肤炎症反应,即可认为该受试物具有光毒作用。

5.6.3皮肤光变态反应试验

5.6.3.1诱导阶段:实验动物颈部用脱毛剂脱毛2cm×4cm,于脱毛区四角皮内注射福氏完全佐剂(FCA)各0.1ml(见图4)。

GB7919—87

5.6.3.2于脱毛区涂20%十二烷基硫酸钠(SLS)溶液,再将受试物0.1ml(g)涂在该脱毛部位,5.6.3.3用波长在280~400nm的中长波紫外线灯照射涂药部位,距离和时间以产生明显红斑为准。中波紫外线的照射剂量为6.6J/cm2,长波紫外线为10J/cm5.6.3.4隔日重复5.6.3.2及5.6.3.3步骤,共5次。5.6.3.5激发阶段:于诱导操作后两周,将实验动物背部脊柱两侧脱毛1.5cm×1.5cm/块,共4块(见图5)。

5.6.3.6第1块涂受试物0.1ml后30min用长波紫外线照射;第2块涂受试物后用黑纸遮盖不照射;第3块不涂受试物,仅用长波紫外线照射;第1块用黑纸遮盖,不涂受试物、亦不照射。5.6.3.7照射后24、48和72h,观察皮肤反应,按表5进行皮肤反应强度评分。5.6.3.8结果评价

凡化学物质单独与皮肤接触无作用,经过激发接触和特定波长光照射后,局部皮肤出现红斑、水肿、甚而全身反应,而未照射部位无此反应者,可认为该受试物是光敏感物质。5.7人体激发斑贴试验和试用试验203

GB7919—87

激发斑贴试验是借用皮肤科临床检测接触性皮炎致敏原的方法,进一步模拟人体致敏的全过程,预测受试物的潜在致敏原性。

5.7.1人体激发斑贴试验方法的原则5.7.1.1实验全过程应包括诱导期、中间休止期及激发期。5.7.1.2受试物(可疑致敏原)与皮肤有充分接触时间。5.7.1.3选择合适敏感斑贴部位,如人体上背部或前臂屈侧皮肤。5.7.1.4受试者应无过敏史,样本数不少于25人。5.7.1.5实验前应向受试者详细介绍实验目的和方法,以取得圆满合作。5.7.2试验方法

5.7.2.1将5%十二烷基硫酸钠(SLS)液0.1ml滴在2cm×2cm大小的四层纱布上,然后贴在受试者上背部或前臂屈侧皮肤上,再用玻璃纸覆盖,用无刺激胶布固定。24h后将敷贴物去掉,皮肤应出现中度红斑反应。如无反应,调节SLS浓度或再重复一次。5.7.2.2将0.2m1(g)受试物按上述方法敷贴在同一部位上,固定48h后,去掉斑贴物,休息一日。5.7.2.3重复5.7.2.2步骤,共四次。如试验中皮肤出现明显反应,诱导可停止。5.7.2.4于最后一次诱导两周,选择未做过斑贴的上背部或前臂屈侧皮肤两块,间距3cm,一块作对照,一块敷贴含上述受试物0.2ml(g)的1cm×1cm纱布,封闭固定48h后,去除斑贴物,立即观察皮肤反应。24、48和72h再观察皮肤反应的发展或消失情况。按表8和表9进行皮肤反应评定。表8皮肤反应评级标准

皮肤反应

无反应

红斑和轻度水肿、偶见丘修

润红斑、丘修降起、偶而可见水疱明显没润红斑,大小水疱融合

表9至

致敏原强弱标准

致敏比例

0~2/25

3~7/25

8-13/25

14~20/25

21~25/25

5.7.3结果评定

弱致敏原

轻度致敏原

中度致敏原

强致敏原

极强致敏原

如人体斑贴试验表明受试物为轻度致敏原,可作出禁止生产和销售的评价。5.7.4人体试用试验的原则及方法5.7.4.1志愿者按日常使用方法或选用前臂届侧5cmX5cm皮肤进行受试物试用试验。5.7.4.2样本数为200人。

5.7.4.3受试物每天使用1~2次,连续试用30天以上。5.7.4.4每周至少观察次,记录受试者主诉,如痒,热、刺痛感觉等或局部皮肤反应,如皮肤脱屑、裂、红斑、水肿、丘疹、水疱、痤疮或色素沉着等。5.7.4.5结果评价

200名受试者中有1人出现上述主诉和体征,均可认为该受试物有皮肤刺激或致敏作用。结合化妆品的试用情况以及动物试验结果,作出是否安全的评价。5.8亚慢性皮肤毒性试验

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

化妆品安全性评价程序和方法

Procedures and methods of safetyevaluation for cosmetics

UDC668.58

.001.4

GB7919-87

为向广大消费者提供符合卫生要求的化妆品,防止化妆品对人体产生近期和远期危害,特制定本程序和方法。

2适用范围

本程序和方法适用于在我国生产和销售的·一切化妆品原料和化妆品产品。3化妆品安全性评价程序

3.1第一阶段急性毒性和动物皮肤、粘膜试验3.1.1急性毒性试验

3.1.1.1急性皮肤毒性试验。

3.1.1.2急性经口毒性试验。

3.1.2动物皮肤、粘膜试验

3.1.2.1皮肤刺激试验。

3.1.2.2眼刺激试验。

皮肤变态反应试验。

皮肤光毒和光变态反应试验。

3.2第二阶段亚慢性毒性和致畸试验3.2.1

亚慢性皮肤毒性试验。

亚慢性经口毒性试验。

致畸试验。

3.3第三阶段致突变、致癌短期生物筛选试验3.3.1

鼠伤寒沙门氏菌回复突变试验(Ames试验)。体外哺乳动物细胞染色体畸变和SCE检测试验。哺乳动物骨髓细胞染色体畸变率检测试验3.3.3

动物骨髓细胞微核试验。

3.3.5小鼠精子畸形检测试验。

3.4第四阶段慢性毒性和致癌试验3.4.1慢性毒性试验。

3.4.2致癌试验。

3.5第五阶段人体激发斑贴试验和试用试验。中华人民共和国卫生部1987-05-28批准1987-10-01实施

GB7919—87

4对化妆品原料和化妆品产品安全性评价的规定4.1凡属于化妆品新原料,必须进行五个阶段的试验。4.2凡属于含药物化妆品必须进行动物急性毒性试验、皮肤与粘膜试验和人体试验,但是根据化妆品所含成分的性质、使用方式和使用部位等因素,可分别选择其中儿项甚至全部试验项目。4.3凡属于化妆品新产品必须进行动物急性毒性试验、皮肤与粘膜试验和人体试验,但是根据化妆品所含成分的性质、使用方式和使用部位等因素,可分别选择其中几项甚至全部试验项目。4.4凡进口化妆品应由进口单位提供安全性评价资料。5化妆品安全性评价试验方法

5.1急性皮肤毒性试验

人体接触化妆品主要途径是皮肤。当评价化妆品及其成分对人体健康的可能危害时,进行皮肤毒性的研究是必不可少的。

5.1.1目的:确定受试物能否经皮肤渗透和短期作用所产生的毒性反应,并为确定亚慢性试验提供实验依据。

5.1.2定义:系指受试物涂敷皮肤一次剂量后所产生的不良反应。剂量表示方法:以敷用受试物的质量(g、mg)或以实验动物平均单位体重敷用受试物的质量(mg/kg)来表示。

一次敷用受试物引起50%受试动物死亡的剂量,称之为半数致死量(LD50)。LD50值的单位为mg或g/kg体重。

5.1.3动物的准备:选用两种性别成年大鼠、豚鼠或家免均可。建议试验起始动物体重范围为大鼠200~300g,豚鼠350~450g,家兔2.03.0kg。实验动物应在动物笼内观察3~5天,使其适应环境,并观察其健康状况。正式给药前24h,将动物背部脊柱两侧毛发剪掉或剃掉,注意不要擦伤皮肤,因为损伤能改变皮肤的渗透性,受试物涂抹处,不应少于动物体表面积的10%。各类动物体表面积计算方法见附录A。5.1.4受试物的配制:若受试物是固体,应磨成细粉状,并用适量水或无毒无刺激性赋形剂混匀,以保证受试物与皮肤良好的接触。常用的赋形剂有橄榄油、羊毛脂、凡士林等。若受试物是液体,一般不必稀释。

5.1.5剂量和分组:将两种性别的实验动物分别随机分为5~6组,若用赋形剂,需设赋形剂对照组。化学物质毒性的半数致死量(LD50)计算方法见附录B。机率单位-对数图解法,每组最好10只动物。各剂量组间要有适当的组距,以使各剂量组产生一系列的毒性反应或死亡率。最高剂量可达2000mg/kg。5.1.6试验方法:将受试物均匀地涂敷于动物背部,并用油纸和两层纱布覆盖,再用无刺激性胶布或绷带加以固定,以防脱落和动物舔食受试物,共敷药24h。试验结束后,可用温水或适当的溶剂清除残留的受试物。一般观察一周,若给药4天后仍有动物死亡时,仍需继续观察一周。给药后注意观察动物的全身中毒表现和死亡情况,包括动物皮肤、毛发、眼晴和粘膜的变化,呼吸、循环、自主和中枢神经系统、四肢活动和行为方式等的变化,特别要注意观察震颤、惊厥、流涎、腹泻、嗜睡、昏迷等现象。

凡是试验过程中死亡的动物和/或有毒性反应的动物,均应进行户检和肉眼观察。当肉眼可见病变时,还应进行病理组织学镜检。5.1.7结果评价:急性毒性分级标准详见附录C。5.2急性经口毒性试验

当化妆品成分的皮肤毒性低时,很难测得其经皮LD50,为了解该化学物质与已知毒物的相对毒性,194

GB7919-87

以及由于要幼儿误服化妆品的可能,进行经口毒性试验也很必要。5.2.1定义:系指受试物一次经口饲予动物所引起的不良反应。剂量表示法同急性皮肤毒性试验。5.2.2动物的准备:分别选用两种性别的成年小鼠和/或大鼠。小鼠体重18~22g,大鼠180~~200g,或选择其它敏感的动物,

实验前,一般禁食16h左右,不限制饮水。5.2.3受试物溶液的配制:常用水或食用植物油为溶剂。若受试物不溶于水或油中,可用羧甲基纤维素、明胶、淀粉做成混悬液。给药最大体积,小鼠不超过0.4ml/20g体重,大鼠不超过1.0ml/100g体重。

5.2.4剂量和分组:一般分为5~6个剂量组。每组动物数5~10只,根据所选LD50计算方法而定。各剂量组间间距大小,随受试物的毒性作用带宽窄而异。通常以较大组距和较少量动物进行预试。找出其粗略致死剂量范围,然后再设计正式试验的剂量分组。受试物最高剂量可达5000mg/kg体重。5.2.5试验方法:正式试验时,将动物称量,并随机分组,然后用特制的灌胃针头将受试物次给子动物。若估计受试物毒性很低,一次给药容积太大,可在24h内分成2~3次给药,但合并作为一日剂量计算。

给药后,密切注意观察并记录动物的一般状态、中毒表现和死亡情况,并进行LD50的计算,其方法见附录B。

5.2.6结果评价

急性毒性分级标准详见附录C。

5.3皮肤刺激试验

皮肤刺激是指皮肤接触受试物后产生的可逆性炎性症状。5.3.1试验方法的原则

5.3.1.1受试物应以一次剂量或多次剂量涂(敷)于健康的无破损的皮肤上。5.3.1.2每种受试物至少要用4只健康成年动物(家兔或豚鼠)。5.3.1.3试验均采用自身对照。

5.3.1.4受试物使用浓度,一般情况下,液态受试物采用原液或预计人应用的浓度。固态受试物则用水或合适赋形剂(如花生油、凡士林、羊毛脂等),按1:1浓度调制。5.3.1.5凡具有高度皮肤毒性,或pH<2或pH>11.5的化学物质,均不进行本项试验。5.3.2试验方法

5.3.2.1急性皮肤刺激试验(一次皮肤涂抹实验)5.3.2.1.1试验前24h,将实验动物背部脊柱两侧毛剪掉,不可损伤表皮,去毛范围左、右各约3cmX6cm。

5.3.2.1.2取受试物0.1ml(g)滴在2.5cm×2.5cm大小的四层纱布上敷贴在一侧皮肤上,或直接将受试物涂在皮肤上,然后用一层油纸覆盖,再用无刺激性胶布和绷带加以固定。另一侧涂赋形剂作为对照。敷用时间一般为24h,亦可一次用4h。试验结束后用温水或无刺激性溶剂除去残留受试物。5.3.2.1.3于除去受试物后的1、24和48h观察涂抹部位皮肤反应,按表1和表2进行皮肤反应积分和刺激强度评价。

红斑形成

无红班

勉强可见

明显红斑

中等~严重红斑

GB7919—87

紫红色红斑并有焦痴形成

水肿形成

无水肿

勉强可见

皮肤隆起轮廓清楚

水肿降起约1mm

水肿隆起超过1mm,范围扩大

无刺激性

轻刺激性

中等刺激性

强刺激性

5.3.2.2多次皮肤刺激试验

皮肤刺激反应评分

皮肤刺激强度评价

5.3.2.2.1先将实验动物背部脊柱两侧皮肤的毛剪掉或剃掉,去毛范围各为2.5cm×2.5cm。5.3.2.2.2取受试物0.1~0.5ml(g)涂抹在侧皮肤上,另一侧涂赋形剂作为对照,每天涂抹1~2次,连续涂抹14天。每次涂药前应剪毛,不得损伤皮肤,保证受试物与皮肤充分接触。5.3.2.2.3每天观察皮肤反应,按表1评分。脱屑积分为1。最高刺激指数为14(观察次数)×8(总积分数)112。

实验结束,用角膜环钻取涂抹部位皮肤进行病理组织学检查,按表3评分。5.3.3结果评价

按上述评定标准和指标的最高分值判断受试物的皮肤刺激作用的有无或刺激的强弱。多次皮肤刺激试验刺激指数超过30、病理组织检查积分超过4,应判断受试物对皮肤有明显刺激性。在许多情况下,家免和豚鼠对刺激物质较人敏感,从动物试验结果外推到人可提供较重要的依据。5.4眼刺激试验

眼刺激性是指眼表面接触受试物后产生的可逆性炎性变化。5.4.1试验方法的原则

受试物应以一次剂量或多次剂量滴入(涂入)或喷酒眼内。每种受试动物的眼睛应保证无任何炎性反应和眼损伤。每组试验动物数至少4只,采用自身对照,首选动物为家兔。受试物使用浓度一般用原液或用适当无刺激性赋形剂配制的50%软膏或其他剂型。已证明有皮肤刺激性的物质,不必进行本项试验。试验方法

棘层肥厚

(a)棘层肥厚

GB7919—87

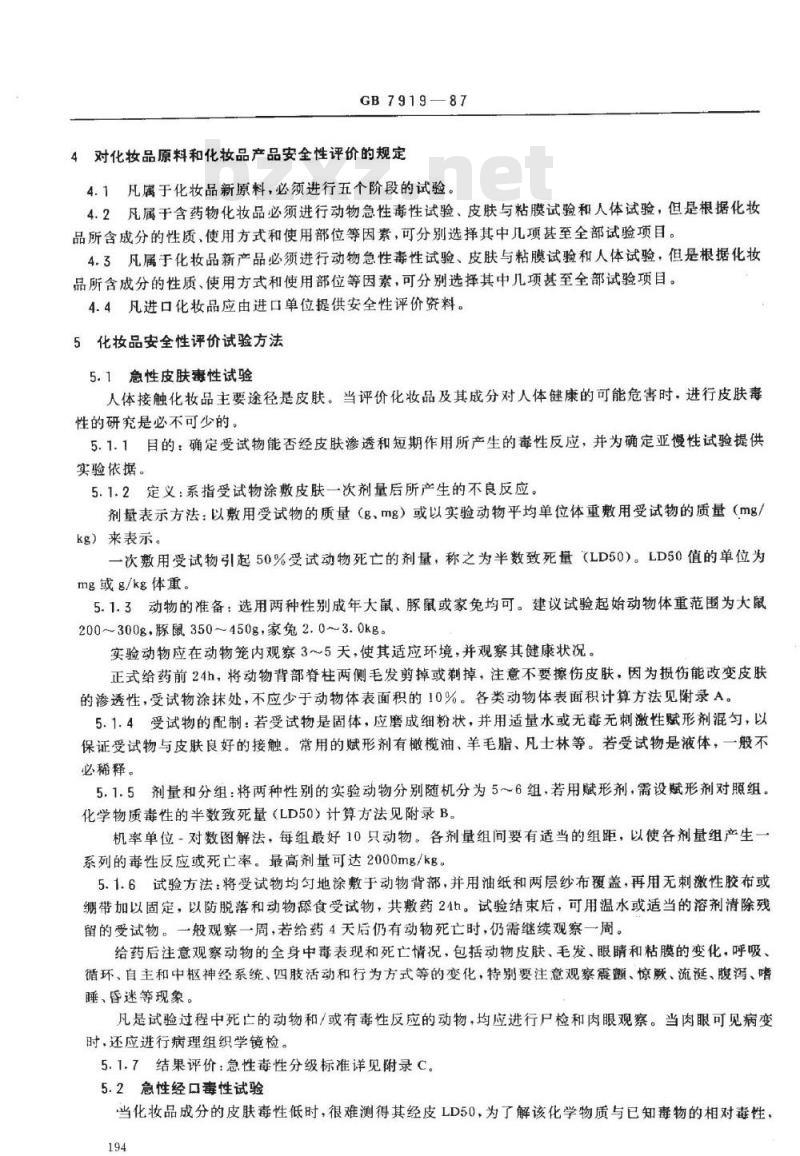

表3皮肤慢性刺激试验评分标准

皮肤改变

轻度(表皮为正常厚度1.5~3倍)中度(表皮为正常厚度3~4倍)

重度(表皮为正常厚度4倍以上)角化过度

(b)颗粒层增厚

(c)角层增厚

其他表皮改变

(d)颗粒层缺乏

(e)角化不全

(f)表皮细胞空泡化或细胞内水肿或基底细胞液化变性(g)海绵形成

棘细胞间水肿

水疱形成

表皮坏死

(h)表皮坏死

轻度(占表皮切面的1/3以下)

中度(占表皮切面的1/3~2/3)重度(占表皮切面的2/3以上)

真皮变化

(i)真皮结缔组织血管扩张充血或水肿(j)胶原纤维变性或解离

(k)真皮炎性细胞浸润

注:①总分按(a+b+e+d+e+f+g)+(i+j+k)或(h)+(i+i+k)选择总分较大者。②解离指胶原纤维分离成细小碎片。一次眼刺激试验

最高分

5.4.2.1.1将液态或软膏(0.1ml或100mg)受试物滴入(涂入)实验动物--侧结膜囊内,另一侧眼作为对照。滴药后使眼被动闭合5~10s,记录滴药后6、24、48和72h眼的局部反应,第4、7天观察恢复情况。观察时应用荧光素钠检查角膜损害,最好用裂隙灯检查角膜透明度、虹膜纹理改变。5.4.2.1.2如果受试物明显引起眼刺激反应,可再选用6只动物,将受试物滴入一侧结膜囊内,接触4s或30s后用生理盐水冲洗干净,再观察眼的刺激反应。5.4.2.1.3按表4所列眼损害分级标准积分,再按表5进行眼刺激强度的评价。5.4.2.2多次性眼刺激试验

将受试物原液0.1ml或配制成的50%软膏约100mg滴入或涂入一侧结膜囊内,另一侧眼作为对照,每日一次,连续14天。实验结束后,继续观察7~14天,按表4分级标准记录眼的刺激反应,并按表5眼刺激性评价标准进行眼刺激强度的评价。197

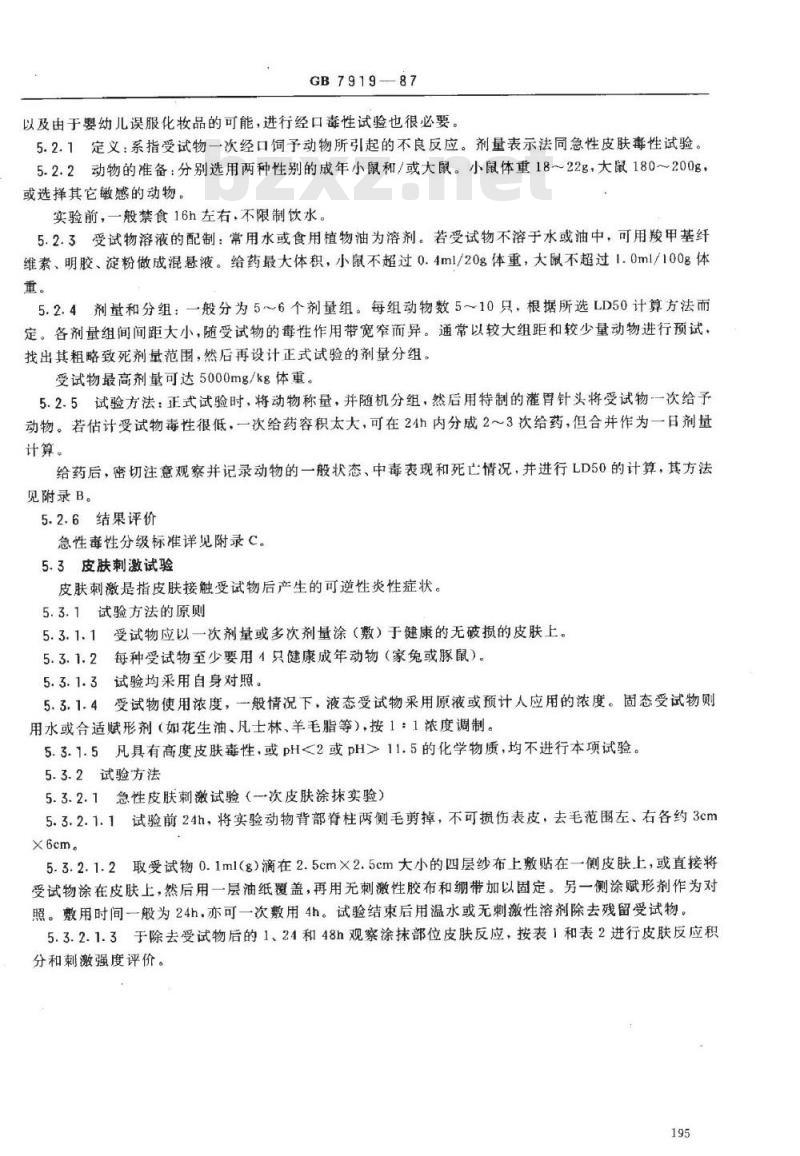

眼损害

角膜:A.混浊(以最致密部位为准)GB7919—87

无混浊

散在或弥漫性混浊,虹膜清晰可见半透明区易分辨,虹膜模糊不消眼损害的分级标准

出现灰白色半透明区,虹膜细节不清,瞳孔大小勉强看清

角膜不透明,由于混浊,虹膜无法辫认B.角膜受损范围

虹膜:A.正常

皱褶明显加深,充血、肿胀、角膜周围有轻度充血,障孔对光仍有反应

出血、肉眼可见破坏,对光无反应(或出现其中之反应)bzxz.net

结膜:A。充血,系指脸结膜、球结膜部位血管正常

血管充血呈鲜红色

血管充血呈深红色,血管不易分辨弥慢性充血呈紫红色

轻微水肿(包括瞬膜)

明显水肿,伴有部分眼脸外翻

水肿至眼脸近半闭

水肿至眼脸超过半闭合

c.分泌物

少量分泌物

分泌物使眼险和睫毛潮湿或粘着分泌物使整个眼区潮湿或粘着

积分A×BX5

最高积分为80

积分A×5最商积分为10

总积分(A+B+C)X2

最高积分为20

角膜、虹膜和结膜反应累加最高积分为110急性眼刺激积分指数

(I、A.0n)

(最高数)

80~110

5.4.3结果评价

GB7919—87

表5眼刺激性评价标准

眼刺激的平均指数

(M、1、0、1)

18h后为0

48h后<5

4H后<5

7日后<20

7日后<40

眼刺激个体指数

(1、10.)

(6/6动物<30)

7日后

(4/6动物<10)

7日后

(6/6动物<60)

(4/6动物<30)

刺激强度

无刺激性

轻刺激性

刺激性

中度刺激性

中度~重度刺激性

重度刺激性

按上述分级评价标准评定,如一次或多次接触受试物,不引起角膜、虹膜和结膜的炎症变化,或虽引起轻度反应,但这种改变是可逆的,则认为该受试物可以安全使用。在许多情况下,哺乳动物眼的反应较人敏感,从动物试验结果外推到人可提供较有价值的依据。5.5皮肤变态反应试验

皮肤变态反应是指通过重复接触某种物质后机体产生免疫传递的皮肤反应。化学物质引起的变态性接触性皮炎,属IV型(即延迟型)变态反应。在人类的反应可能是瘙痒、红斑、丘疹、水疱或大疱,动物仅见皮肤红斑和水肿。

5.5.1试验方法的原则

5.5.1.1由于接触致敏的发病过程包括致敏(诱导)和激发两个阶段,动物在第一次接触受试物后至少1周,再次给予激发接触。通过激发接触能否引起皮肤反应确定有无致敏作用。5.5.1.2实验首选动物为白色豚鼠,每组动物数10~25只。5.5.1.3受试物剂量(浓度):致敏(诱导)浓度允许引起皮肤轻度刺激反应(即最高耐受浓度)。激发浓度一般应低于致敏浓度,不得引起原发刺激性皮肤炎症反应。5.5.1.4为避免出现假阳性或假阴性结果,试验中除要求使用的试剂、绷带、胶布均无刺激性外,并设立阳性或阴性对照组。

5.5.1.5为提高皮肤反应的阳性率(增加敏感性),通常采用福氏完全佐剂(FCA),而不影响实验的评价。

注:福氏完全佐剂(FCA)的制备:轻质石蜡油

羊毛脂(或吐温80)

结核杆菌(灭活)

生理盐水

制成油包水乳化剂后,经高压消毒备用。50ml

5.5.2豚鼠最大值试验(皮内和涂皮结合法,简称GPMT)5.5.2.1试验前24h在豚鼠颈背脊柱两侧4cm×6cm范围内剪毛或脱毛。注:脱毛剂配方:

可溶性淀粉

滑石粉

硫化锁

颗粒状阳离子表面活性剂

用水调成糊状涂在脱毛部位,保留4min左右,用水冲洗残留脱毛剂。199

GB7919-87

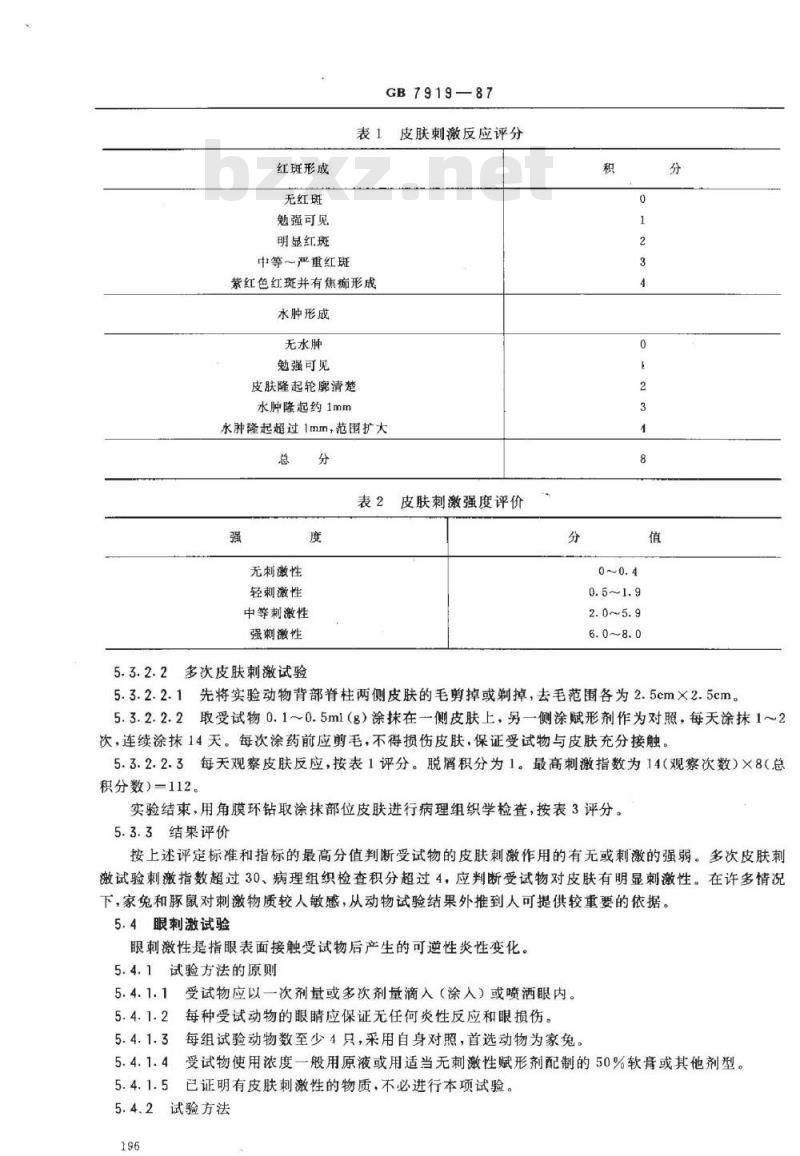

5.5.2.2从头部向尾部成对地做三次皮内注射。①注射0.1mlFCA,②注射0.1ml受试物;③注射0.1ml受试物与FCA的等量混合物。如图1所示,各点间距1.5cm。fo

5.5.2.3注射后第8天,用2cm×4cm滤纸涂以用适当赋形剂(花生油、凡士林、羊毛脂等)配制的受试物,将其贴敷在上背部的注射部位,持续封闭固定18h,作为第二次致敏。为加强致敏作用,对无皮肤刺激作用的化学物质,可在第二次致敏前24h,在注射部位涂抹10%十二烷基硫酸钠(SLS)。对照组仅用溶剂或赋形剂注射或涂抹。5.5.2.4激发接触,即在末次致敏后1428天,分别用2cm×2cm的滤纸涂以受试物,再次贴敷在上背部两侧的去毛区,持续封闭和固定24h。对照动物作同样处理。5.5.2.5激发接触后24、18和72h观察反应,按表6进行皮肤反应强度评分。表6皮肤反应强度评价

(1)红斑形玻

无红斑

轻微可见红斑

中度红斑

严重红斑

水肿性红斑

(2)水肿形成

无水肿

轻度水肿

中度水肿

严重水肿

总积分

平均反应值一

(1)+(2)

合计动物数

ii于化学物的接触致敏作用并非完全遵循般的毒理学剂量-反应规律。Maghusson按动物致敏车数提出以下分级标准(表7)。200

致敏率%

81~100

5.5.2.6结果评价

GB7919-87

表7致敏率

强度分类

弱致敏物

轻度致敏物

中度致敏物

强度致敏物

极强致敏物

本试验适用于弱致敏物(化学原料)的筛选。凡能引起10%以下动物致敏,即1/15或1/20动物致敏,可认为该受试物为弱致敏物·依以上分级标准类推。由于人群中变态性接触性皮炎的发生因素复杂,受到诸多因素如化学物的使用浓度、接触频数、持续时间及接触时原皮肤的健康状况等的影响,试验所得阳性结果应结合人群斑贴试验和流行病学调查进行综合性分析和评价。5.5.3局部封闭涂皮法(Buehlertest,简称BT)5.5.3.1实验前21h,用脱毛剂将豚鼠背部左侧3cm×3cm范围区脱毛。5.5.3.2将受试物0.1~0.2ml涂在2cm×2cm滤纸上,并将其敷贴在去毛区,二层纱布层油纸覆盖,再以无刺激胶布封闭固定,持续6h。第7天和第14天以同样方法重复一次。5.5.3.3激发接触,即末次致敏后1428天,将0.1~0.2ml或低于诱导浓度的受试物斑贴于豚鼠背部右侧2cm×2cm去毛区(接触前24h脱毛),然后用二层纱布、一层油纸和无刺激胶布固定6h,将斑贴受试物拿掉,24和48h后观察皮肤反应,按表5评分。对照动物仅给予激发接触。

本试验要求动物数每组10~20只。5.5.3.4结果评价

本试验适用于强致敏物(或成品)的筛选。致敏途径与实际接触方式接近,按皮肤反应强度评分标准评价。根据对照组与试验组豚鼠皮肤反应的差别测定变态反应的程度。一般情况下,在豚鼠身上致强过敏物质,可能在人身上引起大量的变态反应,但在豚鼠身上致弱过敏者有可能或不可能引起人体变态反应。

5.6皮肤光毒和光变态反应试验

皮肤光变态反应是指某些化学物质在光能参与下所产生的抗原抗体皮肤反应。不通过机体免疫机制,由光能直接加强化学物质所致的原发皮肤反应,则称为光毒反应。5.6.1试验方法的原则

5.6.1.1首选动物为白色豚鼠和白色家兔,每组动物8~10只。5.6.1.2照射源一般采用治疗州汞石英灯,水冷式石英灯作光源,波长在280320nm范围的中波紫外线或波长在320~400nm范围的长波紫外线。5.6.1.3照射剂量按引起最小红斑量(MED)的照射时间和最适距离来控制。一般需做预备试验确定MED值。

5.6.1.4受试物浓度采用原液或按人类实际用浓度,光变态反应试验的激发接触浓度可采用适当的稀释浓度。采用无光感作用的丙酮或酒精作稀释剂。5.6.1.5光变态反应试验需采用阳性对照.常用阳性光感物为四氯水杨酰替苯胺。5.6.1.6光源照射前应使受试物有足够的时间穿透皮肤,一般大于30min,并确证受试物存留在皮肤内。

5.6.1.7如已证明受试物具有光毒性,可以不做光变态反应试验。5.6.2皮肤光毒试验方法

GB7919—87

5.6.2.1先将实验动物背部脊柱一侧的毛剪掉,去毛范围为3cm×8cm(见图2)。图2

5.6.2.2用中波紫外线灯照射去毛区,时间以秒为单位,分几档,测定MED。5.6.2.3观察确定照射后8~12h引起-度红斑(刚刚可见)的照射时间为1个MED。5.6.2.4预试验3天后.用剪刀再将实验动物背部脊柱两侧去毛共四块,范围每块2cm×2cm(见图3)。

5.6.2.5将受试物0.05~0.1ml(g)均勾涂在1、2脱毛区,并用黑纸覆盖避光。5.6.2.6涂药30min后,第脱毛区用亚MED的中波紫外线灯照射:第二脱毛区用黑纸覆盖不予照射:第三区仪用亚MED的中波紫外线照射,不涂药;第四区作空自对照,不给予任何处理。5.6.2.7照射后1、24和48h,观察皮肤反应,按表6进行皮反应强度的评价。5.6.2.8结果评价

凡实验动物第一次与受试物接触,并在光能作用下引起类似晒斑的局部皮肤炎症反应,即可认为该受试物具有光毒作用。

5.6.3皮肤光变态反应试验

5.6.3.1诱导阶段:实验动物颈部用脱毛剂脱毛2cm×4cm,于脱毛区四角皮内注射福氏完全佐剂(FCA)各0.1ml(见图4)。

GB7919—87

5.6.3.2于脱毛区涂20%十二烷基硫酸钠(SLS)溶液,再将受试物0.1ml(g)涂在该脱毛部位,5.6.3.3用波长在280~400nm的中长波紫外线灯照射涂药部位,距离和时间以产生明显红斑为准。中波紫外线的照射剂量为6.6J/cm2,长波紫外线为10J/cm5.6.3.4隔日重复5.6.3.2及5.6.3.3步骤,共5次。5.6.3.5激发阶段:于诱导操作后两周,将实验动物背部脊柱两侧脱毛1.5cm×1.5cm/块,共4块(见图5)。

5.6.3.6第1块涂受试物0.1ml后30min用长波紫外线照射;第2块涂受试物后用黑纸遮盖不照射;第3块不涂受试物,仅用长波紫外线照射;第1块用黑纸遮盖,不涂受试物、亦不照射。5.6.3.7照射后24、48和72h,观察皮肤反应,按表5进行皮肤反应强度评分。5.6.3.8结果评价

凡化学物质单独与皮肤接触无作用,经过激发接触和特定波长光照射后,局部皮肤出现红斑、水肿、甚而全身反应,而未照射部位无此反应者,可认为该受试物是光敏感物质。5.7人体激发斑贴试验和试用试验203

GB7919—87

激发斑贴试验是借用皮肤科临床检测接触性皮炎致敏原的方法,进一步模拟人体致敏的全过程,预测受试物的潜在致敏原性。

5.7.1人体激发斑贴试验方法的原则5.7.1.1实验全过程应包括诱导期、中间休止期及激发期。5.7.1.2受试物(可疑致敏原)与皮肤有充分接触时间。5.7.1.3选择合适敏感斑贴部位,如人体上背部或前臂屈侧皮肤。5.7.1.4受试者应无过敏史,样本数不少于25人。5.7.1.5实验前应向受试者详细介绍实验目的和方法,以取得圆满合作。5.7.2试验方法

5.7.2.1将5%十二烷基硫酸钠(SLS)液0.1ml滴在2cm×2cm大小的四层纱布上,然后贴在受试者上背部或前臂屈侧皮肤上,再用玻璃纸覆盖,用无刺激胶布固定。24h后将敷贴物去掉,皮肤应出现中度红斑反应。如无反应,调节SLS浓度或再重复一次。5.7.2.2将0.2m1(g)受试物按上述方法敷贴在同一部位上,固定48h后,去掉斑贴物,休息一日。5.7.2.3重复5.7.2.2步骤,共四次。如试验中皮肤出现明显反应,诱导可停止。5.7.2.4于最后一次诱导两周,选择未做过斑贴的上背部或前臂屈侧皮肤两块,间距3cm,一块作对照,一块敷贴含上述受试物0.2ml(g)的1cm×1cm纱布,封闭固定48h后,去除斑贴物,立即观察皮肤反应。24、48和72h再观察皮肤反应的发展或消失情况。按表8和表9进行皮肤反应评定。表8皮肤反应评级标准

皮肤反应

无反应

红斑和轻度水肿、偶见丘修

润红斑、丘修降起、偶而可见水疱明显没润红斑,大小水疱融合

表9至

致敏原强弱标准

致敏比例

0~2/25

3~7/25

8-13/25

14~20/25

21~25/25

5.7.3结果评定

弱致敏原

轻度致敏原

中度致敏原

强致敏原

极强致敏原

如人体斑贴试验表明受试物为轻度致敏原,可作出禁止生产和销售的评价。5.7.4人体试用试验的原则及方法5.7.4.1志愿者按日常使用方法或选用前臂届侧5cmX5cm皮肤进行受试物试用试验。5.7.4.2样本数为200人。

5.7.4.3受试物每天使用1~2次,连续试用30天以上。5.7.4.4每周至少观察次,记录受试者主诉,如痒,热、刺痛感觉等或局部皮肤反应,如皮肤脱屑、裂、红斑、水肿、丘疹、水疱、痤疮或色素沉着等。5.7.4.5结果评价

200名受试者中有1人出现上述主诉和体征,均可认为该受试物有皮肤刺激或致敏作用。结合化妆品的试用情况以及动物试验结果,作出是否安全的评价。5.8亚慢性皮肤毒性试验

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 其它标准

- 热门标准

- 国家标准(GB)

- GB/T2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

- GB/T3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

- GB/T42854-2023 民用飞机客户培训飞行模拟机通用技术规范

- GB/T228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

- GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

- GB/T14039-2002 液压传动 油液固体颗粒污染等级代号

- GB/T7534-1987 工业用挥发性有机液体沸程的测定

- GB/T14048.1-2023 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则

- GB/T38627-2020 信息技术 实时定位 磁定位数据接口

- GB50752-2012 电子辐射工程技术规范

- GB/T15449-1995 管壳额定开关用场效应晶体管空白详细规范

- GB/T18204.4-2000 公共场所毛巾、床上卧具微生物检验方法细菌总数测定

- GB/T19418-2003 钢的弧焊接头 缺陷质量分级指南

- GB8552-1987 电子器件详细规范 低功率非线绕固定电阻器 RJ13型金属膜固定电阻器评定水平E(可供认证用)

- GB5606.3-2005 卷烟 第3部分:包装、卷制技术要求及贮运

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2