- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 商检行业标准(SN) >>

- SN/T 2018-2007 马鼻疽检疫技术规范

标准号:

SN/T 2018-2007

标准名称:

马鼻疽检疫技术规范

标准类别:

商检行业标准(SN)

标准状态:

现行-

发布日期:

2007-12-24 -

实施日期:

2008-07-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

926.52 KB

部分标准内容:

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准SN/T2018—2007

马鼻疽检疫技术规范

Protocol of quarantineforglanders2007-12-24发布

中华人民共和国

国家质量监督检验检疫总局

2008-07-01实施

本标准的附录B、附录C、附录D和附录E为规范性附录,附录A为资料性附录本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口-TKANiKAca

SN/T 2018—2007

本标准起草单位:中华人民共和国海南出人境检验检疫局、中华人民共和国山东出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:黄纪徽、朱来华、冯斯敏、王辉平、张薇君、云金蕊、林道颖、黄廷学。本标准系首次发布的出入境检验检疫行业标准1

1范围

马鼻疽检疫技术规范

SN/T2018—2007

本标准规定了马鼻疽的检疫技术规范,包括现场检疫、鼻疽菌素点眼试验、鼻疽菌素眼脸皮内注射试验、鼻疽补体结合反应、病原分离与鉴定。本标准适用于进出口马、骤、驴等马属动物的马疽的检疫。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T4789.28—2003食品微生物学检验染色法、培养基和试剂GB19489实验室生物安全通用要求3生物安全措施

试验环境和防护要求见GB19489。4概述

马鼻疽(glanders),是马、骤、驴感染疽伯克霍尔德菌而引起的一种传染性和高致死性疾病。病原来鼻疽伯克霍尔德菌(Burkholderiamallei)。马异疽常用的检验方法包括病原分离鉴定、鼻疽菌素和血清学试验。病原分离鉴定方法有助于区分具有相似的临床症状的其他疾病。鼻疽菌素试验是具有敏感性和特异性的马鼻疽临床检验方法。鼻疽菌素试验有鼻疽菌素点眼法、鼻疽菌素皮下注射法、鼻疽菌素眼脸皮内注射法等方法,但常用鼻疽菌素点眼法。补体结合试验是准确和可靠的血清学试验,临床症状和病理变化参见附录A。

5现场检疫

5.1器材及消毒药物

5.1.1器材:工作服、胶手套、线手套、防护面具、口罩、风镜、反光镜、手电筒、煮沸消毒器、脸盆、耳夹子。

5.1.2消毒药物:0.1%升汞水、2.5%来苏水、0.1%新洁尔灭、75%酒精棉球等。5.2检查方法

5.2.1检查者及助手均应穿工作服,带好乳胶手套、口罩、风镜及防护面具,选择适当位置,对保定好的马进行检查。

5.2.2逐项检查马的鼻腔、皮肤、颌下淋巴结及睾丸等。注意观察是否有结节、溃疡、鼻漏、皮下浮肿、颌下淋巴结肿胀、睾丸炎及咳嗽、异常消瘦等症状5.2.3检查鼻腔前,先以消毒药水(如2.5%来苏水)洗净鼻腔内外的鼻漏,然后以双手打开鼻孔,用反光镜或手电筒照射鼻腔深部,仔细检查鼻粘膜有无鼻疽特有的结节溃疡、星芒状癜痕及其他症状。5.2.4检查结束,脱掉手套,检查者及助手的手需用0.1%升汞水或2.5%来苏水或0.1%新洁尔灭或75%酒精棉球彻底消毒,工作服及用过的器材分别用2.5%来苏水等浸泡1h,或煮沸10min消毒。检疫现场用10%石灰乳、2%热火碱水或10%~20%漂白粉水溶液消毒1

SN/T2018—2007

5.3判定

5.3.1鼻腔鼻疽

iKANi KAca

5.3.1.1鼻汁:发病初期在鼻孔一侧(有时两侧)流出浆液性或粘液性鼻汁,逐渐变为不洁灰黄色脓性鼻汁,内混有凝固蛋白样物质,有时混有血丝并带有臭味,呼吸带哮鸣音。5.3.1.2鼻粘膜发生结节及溃疡:在流鼻汁同时或稍退,鼻腔粘膜尤其是鼻中隔粘膜上出现新旧大小不等灰白色或淡黄色的鼻疽结节,结节破溃构成大小不等、深浅不一、边缘隆起的溃疡(结节与溃疡多发生于鼻腔深部粘膜上),已愈者呈扁平如星芒状、冰花状的瘢痕,5.3.1.3颌下淋巴结肿大:急性或慢性鼻疽的经过期颌下淋巴结肿胀,初有痛觉,时间长久,则变硬、触摸无痛感.附着于下颌骨内面不动,有时也呈活动性。5.3.2皮肤鼻疽

皮肤鼻疽多发于四肢、胸侧及下腹部,在皮肤或皮下组织发生黄豆大小或胡桃、鸡蛋大结节,不久破裂流出粘稠灰黄或红色汁(有时带血)形成浅圆形溃疡或向外穿孔呈喷火状溃疡。结节和溃疡附近淋巴结肿大,附近淋巴管粗硬呈念珠状索肿,肿胀周围呈水肿浸润,皮肤肥厚,有时呈蜂窝织炎,橡皮腿,公畜并发罩丸炎

如临床检查发现一项或数项上述临床症状或病理变化,可以初步判定为疑似马鼻疽,按照有关规定,采集样品送实验室进一步确诊,并按5.2.4要求对有关检查人员、器具和场地进行彻底消毒。5.4鉴别诊断

在确定为鼻疽马之前,应与流行性淋巴管炎,马腺疫和类鼻疽作鉴别诊断。具体鉴别要点见附录B。

6鼻疽菌素点眼试验

6.1药品与器材

6.1.1药品:鼻疽菌素、硼酸、来苏水、酒精、碘酒。6.1.2器材:点眼器、唇(耳)夹子、煮沸消毒器、镊子、消毒盘、工作服、口罩、线手套、脱脂棉、纱布。6.2操作方法

6.2.1点眼前应两眼对照,详细检查眼结膜和单、双瞎等情况,并记录。眼结膜正常者可进行点眼,点眼后检查颌下淋巴结,体表状况及有无鼻漏等。6.2.2间隔5d~6d做两次点眼为一次检疫,每回点眼用鼻疽菌素原液3滴~4滴(0.2mL~~0.3mL),两回点眼应点于同一眼中,一般应点于左眼,左眼异常者可点于右眼,并在记录中说明。6.2.3点眼应在早晨进行,最后第9h的判定应在白天进行。6.2.4点眼前助手固定马匹,术者左手用食指插入上眼脸窝内使瞬膜露出,用拇指拨开下眼脸构成凹兜,右手持点眼器保持水平方向,手掌下缘支撑额骨眶部,点眼器尖端距凹兜约1cm,拇指按住点眼器胶皮乳头滴人鼻疽菌素3滴~4滴。点眼器在所盛鼻疽菌素用完或在点眼过程中被污染(接触结膜异物)时,应消毒后再使用。

6.2.5点眼后防止风沙侵入、阳光直射眼晴及动物自行摩擦眼部6.2.6结果的观察,应在点眼后3h、6h、9h各检查一次,共检查三次。判定时先由马头正面对照观察两眼,在第6h要翻眼检查,其余观察必要时翻眼。细查结膜状况,有无眼够,并按判定符号记录结果。6.2.7每次检查点眼反应时均应记录判定结果。最后判定以两次点眼中最强一次反应为准。6.3鼻疽菌素点眼反应判定标准

6.3.1阴性反应:点眼后无反应或结膜轻微充血或流泪,为阴性。记录为“二”。6.3.2疑似反应:结膜潮红,轻微肿胀,有灰白色浆液性或粘液性(非脓性)分泌物(眼够)的,为疑似阳性。记录为“士”。

6.3.3阳性反应:结膜发炎,肿胀明显,有数量不等脓性分泌物(眼够)的为阳性。记录为“十”。2

7鼻疽菌素眼脸皮内注射试验

7.1药品及器材

SN/T2018—2007

7.1.1鼻疽菌素(用前随时稀释,鼻疽菌素1份用0.5%石炭酸稀释液3份充分混勾)。7.1.21mL~2mL注射器、针头(用前煮沸消毒)、消毒盘、煮沸消毒器、镊子,耳夹子、工作服、口罩、线手套。

7.1.30.5%石炭酸稀释液、75%酒精、碘酒、2%硼酸、来苏水、纱布、灭菌脱脂棉、7.2操作

7.2.1注射前检查结膜及眼晴是否单、双瞎等情况。注射后检查颌下淋巴结及有无鼻漏,并详细记录检查情况。

7.2.2注射部位通常在左下眼脸边缘1cm~2cm内侧眼角三分之一处皮肤实质内,注射前用硼酸棉消毒注射部位、

7.2.3注射前助手保定马匹,术者用左手食指、拇指捏住下眼脸,右手持注射器,在下眼脸皮内注人0.1mL疽菌素,食指感觉注射液推进迟滞,局部呈现小包,即为药液已进人皮内。7.2.4注射一般在早晨。注射后第24h、36h、48h分别进行检查。详细记录结果。7.3鼻疽菌素眼脸皮内注射反应判定标准7.3.1阴性反应:无反应或下眼脸有极轻微肿胀、流泪的,为阴性反应。记录为“二”7.3.2疑似反应:下眼脸稍肿胀,有轻微疼痛及发热,结膜潮红,无分泌物或仅有浆粘液性分泌物的,为疑似阳性,记录为“士”。

7.3.3阳性反应:下眼脸肿胀明显,有显著的疼痛及灼热,结膜发炎畏光,有脓性分泌物的,为阳性。记录为“十”。

8补体结合试验

8.1材料准备

8.1.1被检血清:见附录C。

8.1.2绵羊红细胞:见附录C。

8.1.3补体:冻干品。

8.1.4马鼻阴性血清、阳性血清。8.1.5马鼻疽补体结合抗原。

8.1.6溶血素:冻干品,使用前用蒸馏水溶解至规定容积。8.1.7稀释液:巴比妥缓冲液(见第D.5章)。8.1.8酶标仪。

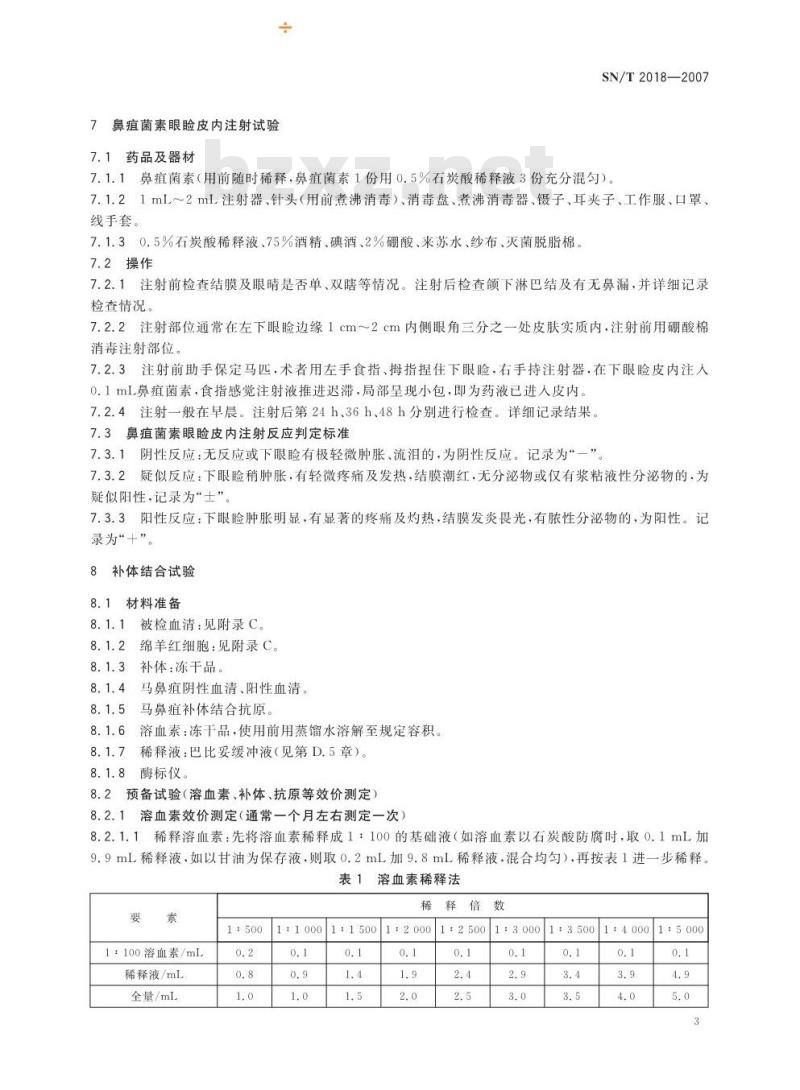

8.2预备试验(溶血素、补体、抗原等效价测定8.2.1溶血素效价测定(通常一个月左右测定一次)8.2.1.1稀释溶血素:先将溶血素稀释成1:100的基础液(如溶血素以石炭酸防腐时,取0.1mL加9.9mL稀释液.如以甘油为保存液,则取0.2mL加9.8mL稀释液,混合均),再按表1进一步稀释表 1溶血素稀释法

1:100溶血素/mL

稀释液/mL

全量/mL

稀释倍数

1:1000

1:1500

1:2000

1+2500

1:3000

1+3500

1+4000

1:5000

SN/T2018—2007

溶血素效价测定的方法,按表2。表2溶血素效价测定法(总体积125uL)稀释倍数

稀释的溶血素/μL

稀释液/μL免费标准下载网bzxz

1:20补体/μL

2.5%红细胞悬液/L

1:5001:10001:15001:20001:25001:30001:35001+40001:500025

37℃水浴20min

TiKAONiiKAca

:50g

溶血素

按表2操作结束后,取出微量反应板,对照不出现溶血现象。微量反应板轻微振动混匀后,540nm读取OD值,与标准比色孔(见附录E)比较,观察溶血度,记录结果。8.2.1.3溶血素效价确定:能使25uL的2.5%红细胞悬液在37℃水浴箱内20min出现完全溶血(100%)的最小溶血素量,称为一个溶血素单位,或溶血素效价。测定补体抗原和做正式试验时·溶血素的用量为2个溶血素单位或称工作量。8.2.1.4制备致敏红细胞悬液:按测定的溶血素效价稀释溶血素至2个标准单位,缓慢加人到等量的2.5%绵羊红细胞悬浮液中,混合均勾,置37℃水浴箱中温育20min,即制备成致敏红细胞悬液8.2.2补体效价测定

每次进行补体结合反应试验,应于当日测定补体效价。先用稀释液,将补体做1:20稀释,然后按表3进行操作。

表3补体效价测定(总体积125μL)要素

1:20补体/l

稀释液/uL

补加稀释液/μL

致敏红细胞/μL

37℃水浴20min

37℃水浴20min

按表3操作结束后,取出微量反应板,对照不出现溶血现象。微量反应板轻微振动混匀后,540nm读取OD值,与标准比色孔(见附录E)比较,确定出现50%溶血时补体的最高稀释倍数为补体的效价,即该浓度为此反应体系下1个补体溶血单位(CH5)。正式试验补体工作浓度为5个CH5。8.2.3抗原效价的测定

按表4进行抗原效价的测定。

稀释的抗原/μL

稀释的阳性血清/μL

抗原效价测定(总体积125μL)抗原稀释倍数

1:150

1:300

1:400

1:500

5CHs补体/uL

稀释液/μL

致敏红细胞/μL

表4(续)

抗原稀释倍数

37℃水浴20min

37℃水浴20min

37℃水浴20min

注:每一血清稀释度(1:5、1:10、1:25、1:50、1:75、1:100)各做一行,共计6行SN/T2018—2007

按表4操作结束后,取出微量反应板,对照不出现溶血现象。微量反应板轻微振动混匀后,540nm读取OD值,与标准比色孔(见附录E)比较,观察溶血度,记录结果。抗原效价的确定:在对照成立时,与阳性血清各稀释度发生抑制溶血最强的抗原最高稀释度为抗原效价,即为1个单位抗原,正式试验抗原使用2个单位.即为该抗原的工作浓度。8.3正式试验

8.3.1要素准备

按8.2的测定结果对各要素作稀释。被检血清(见附录C)。

工作抗原:按测定的效价稀释成工作浓度(2单位抗原),用25uL。工作补体:按测定的效价稀释后工作浓度(5CHs),用25μL。致敏红细胞悬液(见8.2.1.4):每孔加50μL。鼻疽阳性血清:灭活后,1:5稀释,用25μL。鼻疽阴性血清:灭活后,1:5稀释,用25uL。8.3.2血清效价测定

按表5的程序实施血清效价测定。表5

血清效价测定(总体积125μL)稀释倍数

血清/μL

2单位抗原/uL

稀释液/μL

5CH补体/μL

致敏红细胞/uL

血清试验孔

37℃水浴20min

37℃水浴20min

37℃水浴20min

补体对照

SN/T2018—2007

8.3.3结果判定条件

HiiKANiKAca

按表5操作结束后,取出微量反应板,轻微振动混匀后,540nm读取OD值,比照标准比色孔(附录E判读,各对照的结果如下时,可判定被检血清孔。否则,补体的效价应重新测定,并重做8.3的正式试验。

2个单位补体对照:100%溶血。

1个单位补体对照:50%溶血。

0个单位补体对照:不溶血。

抗原对照:100%溶血。

红细胞对照:不溶血。

阴性血清对照,完全溶血。

阳性血清对照,完全不溶血。

血清抗补体对照:抗补体对照孔应为100%溶血。如果抗补体对照孔与试验孔的抑制溶血程度相同说明该血清为抗补体,血清抗补体可重新采样或用其他方法检测。8.3.4结果判定

被检血清1:5稀释,抑制溶血大于等于50%判为阳性;抑制溶血在25%~50%之间判为可疑;溶血程度在75%~100%溶血判为阴性。达到50%抑制溶血或以上时血清的最高稀释度为该血清的效价。

9病原分离与鉴定

9.1设备和器材

设备和器材如下:温箱、显微镜、无菌棉拭子、载玻片、灭菌平皿、灭菌试管和试管架、酒精灯。9.2培养基和试剂

9.2.1甘油肉汤:见附录D

9.2.2孔雀绿酸性复红甘油琼脂:见附录D。9.2.3硫堇葡萄糖甘油琼脂:见附录D。9.2.4生化用培养基:按GB/T4789.28—2003中第3章的规定。9.2.5革兰氏染液:按GB/T4789.28—2003中2.2的规定。9.3样品的采集与处理

9.3.1患病活动物,用棉拭子采集鼻腔分泌物、皮肤溃疡物或脓肿穿刺物,直接接种在孔雀绿酸性复红甘油琼脂或硫革葡萄糖甘油琼脂平板上,或将其置于每升含青霉素500U的稀释液试管中待检9.3.2死亡的动物,可解部后无菌采集有病变的肝、肺等内脏器官。9.4病原分离

9.4.1采取的样品,可以直接接种在孔雀绿酸性复红甘油琼脂或硫堇葡萄糖甘油琼脂平板上,37℃培养48h。也可以将样品置于甘油肉汤中37℃增菌培养24h后再接种在孔雀绿酸性复红甘油琼脂或硫堇葡萄糖甘油琼脂平板上。

9.4.2在孔雀绿酸性复红甘油琼脂平板上培养48h后,鼻疽伯克霍尔德菌形成淡绿色菌落,在硫葡萄糖甘油琼脂平板上培养48h后,形成淡黄绿色到灰黄色菌落。9.4.3挑取可疑菌落做纯培养,然后用平板凝集试验和生化试验进行鉴定。9.5鼻疽伯克霍尔德菌的鉴定

9.5.1革兰氏染色镜检,鼻疽伯克霍尔德菌为革兰氏阴性、无芽胞、无荚膜、不运动、单在、成对或成群的中等大小杆菌。但老龄培养菌常呈多形性,有棒状、分枝状和长丝状。9.5.2平板凝集反应。用鼻疽伯克霍尔德菌阳性血清做平板凝集反应,应呈阳性反应。9.5.3生化试验。分别接种各类生化反应培养基,具体的生化反应内容见表6。6

淀粉水解

左旋木糖

左旋核糖

赤藓醇

硝酸盐还原

L赖氨酸

硫化氢产生

注:十:阳性

:阴性

表6鼻疽伯克霍尔德菌的生化性状生化特性

(+):10%~90%菌株阳性

液化明胶

靛基质

乙酰丙酸盐

L异亮氨酸

乙醇胺

鼻疽伯克霍尔德菌与类鼻疽伯克霍尔德菌鉴别,其要点见表7。表7

鼻疽伯克霍

尔德菌

类鼻疽伯克

霍尔德菌

及动力

注:十:阳性

9.6动物试验

鼻疽伯克霍尔德菌与类鼻疽伯克霍尔德菌鉴别要点新分离

运动性

氢产生

不生长

(+):10%~90%菌株阳性。

:阴性

SN/T2018—2007

生化特性

丙酸盐

赤藓醇L赖氨酸

采集病料,加9倍生理盐水做成10倍生理盐水悬液,取0.5mL~1.0mL注射于体重约250g的雄性豚鼠腹腔中,于3d~5d后可见施特劳斯反应(Strausssreaction),发生特征性阴囊红肿,睾丸鞘膜炎和睾丸炎,而后化脓,最后破溃,多于2周~3周死亡,为阳性反应。必要时可剖检,采取汁等样品分离细菌。

SN/T 2018—2007

附录A

(资料性附录)

马鼻疽概述

HiiKANiKAca

马鼻疽(glanders),是马、骤、驴感染鼻疽伯克霍尔德菌而引起的一种传染性和高致死性疾病。本病可在呼吸道和肺引起结节和溃疡·也会出现皮肤型鼻疽,俗称“皮疽病”(farcy)。以马属动物最易感人和其他动物如骆驼、犬、猫等也可感染。异疽病马以及患异疽的其他动物均为本病的传染源。自然感染主要通过与病畜接触,经消化道或损伤的皮肤、粘膜及呼吸道传染。本病无季节性,多呈散发或地方性流行。在初发地区,多呈急性、暴发性流行;在常发地区多呈慢性经过。急性型,病初表现体温升高:呈不规则热(39℃~41℃)和颌下淋巴结肿大等全身性变化:慢性型,临床症状不明显,有的可见一侧或两侧鼻孔流出灰黄色脓性鼻汁,在鼻腔粘膜常见有糜烂性溃疡.有的在鼻中隔形成放射状斑痕。病理变化主要为急性渗出性和增生性变化。渗出性为主的病变见于急性异疽或慢性鼻疽的恶化过程中;增生性为主的病变见于慢性鼻疽。

病原为鼻疽伯克霍尔德菌(Burkholderiamallei),过去也叫鼻疽假单胞菌(Pseudomonasmallei),更早之前将其归人斐弗菌属(Pfeifferella)、吕弗勒菌属(Loefflerella)、鼻疽杆菌属(Malleomyces)或放线杆菌属(Actinobacillus)。鼻疽伯克霍尔德菌为革兰氏阴性杆菌,不能运动,不产生芽胞和荚膜,需氧和兼性厌氧.最适培养温度为37℃~38℃,最适pH6.4~pH7.0.在4%的甘油琼脂中生长良好。根据流行病学、临床症状及病理变化特征可对本病做出初步诊断。除了临床症状和病理变化特别明显的病例以外,还需要结合病原学检查、异疽菌素试验或血清学试验等方法确诊。马疽常用的检验方法包括病原分离鉴定鼻疽菌素和血清学试验。病原分离鉴定方法有助于区分具有相似的临床症状的其他疾病。异疽菌素试验是具有敏感性和特异性的马鼻疽临床检验方法。异疽菌素试验有鼻疽菌素点眼法、鼻疽菌素皮下注射法、鼻疽菌素眼脸皮内注射法等方法,但常用鼻疽菌素点眼法。补体结合试验准确和可靠的血清学试验马异疽还没有可用的疫苗。

B.1流行性淋巴管炎

附录B

(规范性附录)

马鼻疽的鉴别诊断要点

SN/T2018—2007

在皮肤、皮下组织和粘膜上发生结节、溃疡和淋巴管囊肿;结节常呈串珠状,溃疡常突出于周围皮肤表面,呈蘑菇状;取脓汁或分泌物做压片检查,可见到呈椭圆形或西瓜籽状,有双层菌膜,胞浆内有2个~4个能回旋运动的闪亮小颗粒,即流行性淋巴管炎囊球菌。2马腺疫

颌下淋巴结肿涨,初硬固、热痛,达鸡蛋至拳头状大,继而成熟变软,最后破溃,流出黄色粘稠脓汁:取浓汁革兰氏染色镜检,可见40个~50个或更多菌体构成的长链状革兰氏阳性球菌B.3类鼻疽

主要发生在热带和亚热带地区,为自然疫源性疾病,当在疫区发现可疑病畜有不可解释的化浓性疾病时,取浓性渗出物革兰氏染色镜检,发现菌体两极浓染,革兰氏阴性短杆菌,有鞭毛,能运动;在甘油琼脂平板上形成同心圆菌落,表面有皱纹,似蜂窝状等特征9

SN/T2018—2007

C.1被检血清

附录C

(规范性附录)

被检血清、绵羊红细胞的菜取与处理在被检牲畜颈前三分之一处静脉沟部位剪毛消毒采血。HiiKANiKAca

采出的血液,冬季应放置室内防止血清冻结,夏季应放置阴凉之处并迅速送往实验室。如在72h内不能送到,应先将血清倒入另一灭菌试管内,按比例每1mL血清加入1滴~2滴5%石炭酸生理盐水溶液,以防腐败。运送时使试管保持直立状态,避免振动。马血清在56℃水浴灭活30min。骤、驴、骤驴血清在1:5稀释后置63℃水浴灭活30min。绵羊红细胞

绵羊颈静脉采血,置于装有玻璃珠的灭菌瓶内,振荡15min20min,脱去纤维蛋白,防止血液凝固。将脱纤血移至离心管中,加入2倍~3倍量的稀释液,混匀,以1500r/min~2000r/min离心15min,吸出上清液加入稀释液轻轻混合后做第二次离心,方法同前,离心3次,以清洗红细胞。直到上清液透明为止·然后吸去上清液。使用前用1XVBS使用液将洗涤后的细胞做成2.5%细胞液(即1:40稀释)。稀释后的红细胞最多保存1d,但离心后的红细胞在冰箱中可保存3d~4d。10

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

马鼻疽检疫技术规范

Protocol of quarantineforglanders2007-12-24发布

中华人民共和国

国家质量监督检验检疫总局

2008-07-01实施

本标准的附录B、附录C、附录D和附录E为规范性附录,附录A为资料性附录本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口-TKANiKAca

SN/T 2018—2007

本标准起草单位:中华人民共和国海南出人境检验检疫局、中华人民共和国山东出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:黄纪徽、朱来华、冯斯敏、王辉平、张薇君、云金蕊、林道颖、黄廷学。本标准系首次发布的出入境检验检疫行业标准1

1范围

马鼻疽检疫技术规范

SN/T2018—2007

本标准规定了马鼻疽的检疫技术规范,包括现场检疫、鼻疽菌素点眼试验、鼻疽菌素眼脸皮内注射试验、鼻疽补体结合反应、病原分离与鉴定。本标准适用于进出口马、骤、驴等马属动物的马疽的检疫。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T4789.28—2003食品微生物学检验染色法、培养基和试剂GB19489实验室生物安全通用要求3生物安全措施

试验环境和防护要求见GB19489。4概述

马鼻疽(glanders),是马、骤、驴感染疽伯克霍尔德菌而引起的一种传染性和高致死性疾病。病原来鼻疽伯克霍尔德菌(Burkholderiamallei)。马异疽常用的检验方法包括病原分离鉴定、鼻疽菌素和血清学试验。病原分离鉴定方法有助于区分具有相似的临床症状的其他疾病。鼻疽菌素试验是具有敏感性和特异性的马鼻疽临床检验方法。鼻疽菌素试验有鼻疽菌素点眼法、鼻疽菌素皮下注射法、鼻疽菌素眼脸皮内注射法等方法,但常用鼻疽菌素点眼法。补体结合试验是准确和可靠的血清学试验,临床症状和病理变化参见附录A。

5现场检疫

5.1器材及消毒药物

5.1.1器材:工作服、胶手套、线手套、防护面具、口罩、风镜、反光镜、手电筒、煮沸消毒器、脸盆、耳夹子。

5.1.2消毒药物:0.1%升汞水、2.5%来苏水、0.1%新洁尔灭、75%酒精棉球等。5.2检查方法

5.2.1检查者及助手均应穿工作服,带好乳胶手套、口罩、风镜及防护面具,选择适当位置,对保定好的马进行检查。

5.2.2逐项检查马的鼻腔、皮肤、颌下淋巴结及睾丸等。注意观察是否有结节、溃疡、鼻漏、皮下浮肿、颌下淋巴结肿胀、睾丸炎及咳嗽、异常消瘦等症状5.2.3检查鼻腔前,先以消毒药水(如2.5%来苏水)洗净鼻腔内外的鼻漏,然后以双手打开鼻孔,用反光镜或手电筒照射鼻腔深部,仔细检查鼻粘膜有无鼻疽特有的结节溃疡、星芒状癜痕及其他症状。5.2.4检查结束,脱掉手套,检查者及助手的手需用0.1%升汞水或2.5%来苏水或0.1%新洁尔灭或75%酒精棉球彻底消毒,工作服及用过的器材分别用2.5%来苏水等浸泡1h,或煮沸10min消毒。检疫现场用10%石灰乳、2%热火碱水或10%~20%漂白粉水溶液消毒1

SN/T2018—2007

5.3判定

5.3.1鼻腔鼻疽

iKANi KAca

5.3.1.1鼻汁:发病初期在鼻孔一侧(有时两侧)流出浆液性或粘液性鼻汁,逐渐变为不洁灰黄色脓性鼻汁,内混有凝固蛋白样物质,有时混有血丝并带有臭味,呼吸带哮鸣音。5.3.1.2鼻粘膜发生结节及溃疡:在流鼻汁同时或稍退,鼻腔粘膜尤其是鼻中隔粘膜上出现新旧大小不等灰白色或淡黄色的鼻疽结节,结节破溃构成大小不等、深浅不一、边缘隆起的溃疡(结节与溃疡多发生于鼻腔深部粘膜上),已愈者呈扁平如星芒状、冰花状的瘢痕,5.3.1.3颌下淋巴结肿大:急性或慢性鼻疽的经过期颌下淋巴结肿胀,初有痛觉,时间长久,则变硬、触摸无痛感.附着于下颌骨内面不动,有时也呈活动性。5.3.2皮肤鼻疽

皮肤鼻疽多发于四肢、胸侧及下腹部,在皮肤或皮下组织发生黄豆大小或胡桃、鸡蛋大结节,不久破裂流出粘稠灰黄或红色汁(有时带血)形成浅圆形溃疡或向外穿孔呈喷火状溃疡。结节和溃疡附近淋巴结肿大,附近淋巴管粗硬呈念珠状索肿,肿胀周围呈水肿浸润,皮肤肥厚,有时呈蜂窝织炎,橡皮腿,公畜并发罩丸炎

如临床检查发现一项或数项上述临床症状或病理变化,可以初步判定为疑似马鼻疽,按照有关规定,采集样品送实验室进一步确诊,并按5.2.4要求对有关检查人员、器具和场地进行彻底消毒。5.4鉴别诊断

在确定为鼻疽马之前,应与流行性淋巴管炎,马腺疫和类鼻疽作鉴别诊断。具体鉴别要点见附录B。

6鼻疽菌素点眼试验

6.1药品与器材

6.1.1药品:鼻疽菌素、硼酸、来苏水、酒精、碘酒。6.1.2器材:点眼器、唇(耳)夹子、煮沸消毒器、镊子、消毒盘、工作服、口罩、线手套、脱脂棉、纱布。6.2操作方法

6.2.1点眼前应两眼对照,详细检查眼结膜和单、双瞎等情况,并记录。眼结膜正常者可进行点眼,点眼后检查颌下淋巴结,体表状况及有无鼻漏等。6.2.2间隔5d~6d做两次点眼为一次检疫,每回点眼用鼻疽菌素原液3滴~4滴(0.2mL~~0.3mL),两回点眼应点于同一眼中,一般应点于左眼,左眼异常者可点于右眼,并在记录中说明。6.2.3点眼应在早晨进行,最后第9h的判定应在白天进行。6.2.4点眼前助手固定马匹,术者左手用食指插入上眼脸窝内使瞬膜露出,用拇指拨开下眼脸构成凹兜,右手持点眼器保持水平方向,手掌下缘支撑额骨眶部,点眼器尖端距凹兜约1cm,拇指按住点眼器胶皮乳头滴人鼻疽菌素3滴~4滴。点眼器在所盛鼻疽菌素用完或在点眼过程中被污染(接触结膜异物)时,应消毒后再使用。

6.2.5点眼后防止风沙侵入、阳光直射眼晴及动物自行摩擦眼部6.2.6结果的观察,应在点眼后3h、6h、9h各检查一次,共检查三次。判定时先由马头正面对照观察两眼,在第6h要翻眼检查,其余观察必要时翻眼。细查结膜状况,有无眼够,并按判定符号记录结果。6.2.7每次检查点眼反应时均应记录判定结果。最后判定以两次点眼中最强一次反应为准。6.3鼻疽菌素点眼反应判定标准

6.3.1阴性反应:点眼后无反应或结膜轻微充血或流泪,为阴性。记录为“二”。6.3.2疑似反应:结膜潮红,轻微肿胀,有灰白色浆液性或粘液性(非脓性)分泌物(眼够)的,为疑似阳性。记录为“士”。

6.3.3阳性反应:结膜发炎,肿胀明显,有数量不等脓性分泌物(眼够)的为阳性。记录为“十”。2

7鼻疽菌素眼脸皮内注射试验

7.1药品及器材

SN/T2018—2007

7.1.1鼻疽菌素(用前随时稀释,鼻疽菌素1份用0.5%石炭酸稀释液3份充分混勾)。7.1.21mL~2mL注射器、针头(用前煮沸消毒)、消毒盘、煮沸消毒器、镊子,耳夹子、工作服、口罩、线手套。

7.1.30.5%石炭酸稀释液、75%酒精、碘酒、2%硼酸、来苏水、纱布、灭菌脱脂棉、7.2操作

7.2.1注射前检查结膜及眼晴是否单、双瞎等情况。注射后检查颌下淋巴结及有无鼻漏,并详细记录检查情况。

7.2.2注射部位通常在左下眼脸边缘1cm~2cm内侧眼角三分之一处皮肤实质内,注射前用硼酸棉消毒注射部位、

7.2.3注射前助手保定马匹,术者用左手食指、拇指捏住下眼脸,右手持注射器,在下眼脸皮内注人0.1mL疽菌素,食指感觉注射液推进迟滞,局部呈现小包,即为药液已进人皮内。7.2.4注射一般在早晨。注射后第24h、36h、48h分别进行检查。详细记录结果。7.3鼻疽菌素眼脸皮内注射反应判定标准7.3.1阴性反应:无反应或下眼脸有极轻微肿胀、流泪的,为阴性反应。记录为“二”7.3.2疑似反应:下眼脸稍肿胀,有轻微疼痛及发热,结膜潮红,无分泌物或仅有浆粘液性分泌物的,为疑似阳性,记录为“士”。

7.3.3阳性反应:下眼脸肿胀明显,有显著的疼痛及灼热,结膜发炎畏光,有脓性分泌物的,为阳性。记录为“十”。

8补体结合试验

8.1材料准备

8.1.1被检血清:见附录C。

8.1.2绵羊红细胞:见附录C。

8.1.3补体:冻干品。

8.1.4马鼻阴性血清、阳性血清。8.1.5马鼻疽补体结合抗原。

8.1.6溶血素:冻干品,使用前用蒸馏水溶解至规定容积。8.1.7稀释液:巴比妥缓冲液(见第D.5章)。8.1.8酶标仪。

8.2预备试验(溶血素、补体、抗原等效价测定8.2.1溶血素效价测定(通常一个月左右测定一次)8.2.1.1稀释溶血素:先将溶血素稀释成1:100的基础液(如溶血素以石炭酸防腐时,取0.1mL加9.9mL稀释液.如以甘油为保存液,则取0.2mL加9.8mL稀释液,混合均),再按表1进一步稀释表 1溶血素稀释法

1:100溶血素/mL

稀释液/mL

全量/mL

稀释倍数

1:1000

1:1500

1:2000

1+2500

1:3000

1+3500

1+4000

1:5000

SN/T2018—2007

溶血素效价测定的方法,按表2。表2溶血素效价测定法(总体积125uL)稀释倍数

稀释的溶血素/μL

稀释液/μL免费标准下载网bzxz

1:20补体/μL

2.5%红细胞悬液/L

1:5001:10001:15001:20001:25001:30001:35001+40001:500025

37℃水浴20min

TiKAONiiKAca

:50g

溶血素

按表2操作结束后,取出微量反应板,对照不出现溶血现象。微量反应板轻微振动混匀后,540nm读取OD值,与标准比色孔(见附录E)比较,观察溶血度,记录结果。8.2.1.3溶血素效价确定:能使25uL的2.5%红细胞悬液在37℃水浴箱内20min出现完全溶血(100%)的最小溶血素量,称为一个溶血素单位,或溶血素效价。测定补体抗原和做正式试验时·溶血素的用量为2个溶血素单位或称工作量。8.2.1.4制备致敏红细胞悬液:按测定的溶血素效价稀释溶血素至2个标准单位,缓慢加人到等量的2.5%绵羊红细胞悬浮液中,混合均勾,置37℃水浴箱中温育20min,即制备成致敏红细胞悬液8.2.2补体效价测定

每次进行补体结合反应试验,应于当日测定补体效价。先用稀释液,将补体做1:20稀释,然后按表3进行操作。

表3补体效价测定(总体积125μL)要素

1:20补体/l

稀释液/uL

补加稀释液/μL

致敏红细胞/μL

37℃水浴20min

37℃水浴20min

按表3操作结束后,取出微量反应板,对照不出现溶血现象。微量反应板轻微振动混匀后,540nm读取OD值,与标准比色孔(见附录E)比较,确定出现50%溶血时补体的最高稀释倍数为补体的效价,即该浓度为此反应体系下1个补体溶血单位(CH5)。正式试验补体工作浓度为5个CH5。8.2.3抗原效价的测定

按表4进行抗原效价的测定。

稀释的抗原/μL

稀释的阳性血清/μL

抗原效价测定(总体积125μL)抗原稀释倍数

1:150

1:300

1:400

1:500

5CHs补体/uL

稀释液/μL

致敏红细胞/μL

表4(续)

抗原稀释倍数

37℃水浴20min

37℃水浴20min

37℃水浴20min

注:每一血清稀释度(1:5、1:10、1:25、1:50、1:75、1:100)各做一行,共计6行SN/T2018—2007

按表4操作结束后,取出微量反应板,对照不出现溶血现象。微量反应板轻微振动混匀后,540nm读取OD值,与标准比色孔(见附录E)比较,观察溶血度,记录结果。抗原效价的确定:在对照成立时,与阳性血清各稀释度发生抑制溶血最强的抗原最高稀释度为抗原效价,即为1个单位抗原,正式试验抗原使用2个单位.即为该抗原的工作浓度。8.3正式试验

8.3.1要素准备

按8.2的测定结果对各要素作稀释。被检血清(见附录C)。

工作抗原:按测定的效价稀释成工作浓度(2单位抗原),用25uL。工作补体:按测定的效价稀释后工作浓度(5CHs),用25μL。致敏红细胞悬液(见8.2.1.4):每孔加50μL。鼻疽阳性血清:灭活后,1:5稀释,用25μL。鼻疽阴性血清:灭活后,1:5稀释,用25uL。8.3.2血清效价测定

按表5的程序实施血清效价测定。表5

血清效价测定(总体积125μL)稀释倍数

血清/μL

2单位抗原/uL

稀释液/μL

5CH补体/μL

致敏红细胞/uL

血清试验孔

37℃水浴20min

37℃水浴20min

37℃水浴20min

补体对照

SN/T2018—2007

8.3.3结果判定条件

HiiKANiKAca

按表5操作结束后,取出微量反应板,轻微振动混匀后,540nm读取OD值,比照标准比色孔(附录E判读,各对照的结果如下时,可判定被检血清孔。否则,补体的效价应重新测定,并重做8.3的正式试验。

2个单位补体对照:100%溶血。

1个单位补体对照:50%溶血。

0个单位补体对照:不溶血。

抗原对照:100%溶血。

红细胞对照:不溶血。

阴性血清对照,完全溶血。

阳性血清对照,完全不溶血。

血清抗补体对照:抗补体对照孔应为100%溶血。如果抗补体对照孔与试验孔的抑制溶血程度相同说明该血清为抗补体,血清抗补体可重新采样或用其他方法检测。8.3.4结果判定

被检血清1:5稀释,抑制溶血大于等于50%判为阳性;抑制溶血在25%~50%之间判为可疑;溶血程度在75%~100%溶血判为阴性。达到50%抑制溶血或以上时血清的最高稀释度为该血清的效价。

9病原分离与鉴定

9.1设备和器材

设备和器材如下:温箱、显微镜、无菌棉拭子、载玻片、灭菌平皿、灭菌试管和试管架、酒精灯。9.2培养基和试剂

9.2.1甘油肉汤:见附录D

9.2.2孔雀绿酸性复红甘油琼脂:见附录D。9.2.3硫堇葡萄糖甘油琼脂:见附录D。9.2.4生化用培养基:按GB/T4789.28—2003中第3章的规定。9.2.5革兰氏染液:按GB/T4789.28—2003中2.2的规定。9.3样品的采集与处理

9.3.1患病活动物,用棉拭子采集鼻腔分泌物、皮肤溃疡物或脓肿穿刺物,直接接种在孔雀绿酸性复红甘油琼脂或硫革葡萄糖甘油琼脂平板上,或将其置于每升含青霉素500U的稀释液试管中待检9.3.2死亡的动物,可解部后无菌采集有病变的肝、肺等内脏器官。9.4病原分离

9.4.1采取的样品,可以直接接种在孔雀绿酸性复红甘油琼脂或硫堇葡萄糖甘油琼脂平板上,37℃培养48h。也可以将样品置于甘油肉汤中37℃增菌培养24h后再接种在孔雀绿酸性复红甘油琼脂或硫堇葡萄糖甘油琼脂平板上。

9.4.2在孔雀绿酸性复红甘油琼脂平板上培养48h后,鼻疽伯克霍尔德菌形成淡绿色菌落,在硫葡萄糖甘油琼脂平板上培养48h后,形成淡黄绿色到灰黄色菌落。9.4.3挑取可疑菌落做纯培养,然后用平板凝集试验和生化试验进行鉴定。9.5鼻疽伯克霍尔德菌的鉴定

9.5.1革兰氏染色镜检,鼻疽伯克霍尔德菌为革兰氏阴性、无芽胞、无荚膜、不运动、单在、成对或成群的中等大小杆菌。但老龄培养菌常呈多形性,有棒状、分枝状和长丝状。9.5.2平板凝集反应。用鼻疽伯克霍尔德菌阳性血清做平板凝集反应,应呈阳性反应。9.5.3生化试验。分别接种各类生化反应培养基,具体的生化反应内容见表6。6

淀粉水解

左旋木糖

左旋核糖

赤藓醇

硝酸盐还原

L赖氨酸

硫化氢产生

注:十:阳性

:阴性

表6鼻疽伯克霍尔德菌的生化性状生化特性

(+):10%~90%菌株阳性

液化明胶

靛基质

乙酰丙酸盐

L异亮氨酸

乙醇胺

鼻疽伯克霍尔德菌与类鼻疽伯克霍尔德菌鉴别,其要点见表7。表7

鼻疽伯克霍

尔德菌

类鼻疽伯克

霍尔德菌

及动力

注:十:阳性

9.6动物试验

鼻疽伯克霍尔德菌与类鼻疽伯克霍尔德菌鉴别要点新分离

运动性

氢产生

不生长

(+):10%~90%菌株阳性。

:阴性

SN/T2018—2007

生化特性

丙酸盐

赤藓醇L赖氨酸

采集病料,加9倍生理盐水做成10倍生理盐水悬液,取0.5mL~1.0mL注射于体重约250g的雄性豚鼠腹腔中,于3d~5d后可见施特劳斯反应(Strausssreaction),发生特征性阴囊红肿,睾丸鞘膜炎和睾丸炎,而后化脓,最后破溃,多于2周~3周死亡,为阳性反应。必要时可剖检,采取汁等样品分离细菌。

SN/T 2018—2007

附录A

(资料性附录)

马鼻疽概述

HiiKANiKAca

马鼻疽(glanders),是马、骤、驴感染鼻疽伯克霍尔德菌而引起的一种传染性和高致死性疾病。本病可在呼吸道和肺引起结节和溃疡·也会出现皮肤型鼻疽,俗称“皮疽病”(farcy)。以马属动物最易感人和其他动物如骆驼、犬、猫等也可感染。异疽病马以及患异疽的其他动物均为本病的传染源。自然感染主要通过与病畜接触,经消化道或损伤的皮肤、粘膜及呼吸道传染。本病无季节性,多呈散发或地方性流行。在初发地区,多呈急性、暴发性流行;在常发地区多呈慢性经过。急性型,病初表现体温升高:呈不规则热(39℃~41℃)和颌下淋巴结肿大等全身性变化:慢性型,临床症状不明显,有的可见一侧或两侧鼻孔流出灰黄色脓性鼻汁,在鼻腔粘膜常见有糜烂性溃疡.有的在鼻中隔形成放射状斑痕。病理变化主要为急性渗出性和增生性变化。渗出性为主的病变见于急性异疽或慢性鼻疽的恶化过程中;增生性为主的病变见于慢性鼻疽。

病原为鼻疽伯克霍尔德菌(Burkholderiamallei),过去也叫鼻疽假单胞菌(Pseudomonasmallei),更早之前将其归人斐弗菌属(Pfeifferella)、吕弗勒菌属(Loefflerella)、鼻疽杆菌属(Malleomyces)或放线杆菌属(Actinobacillus)。鼻疽伯克霍尔德菌为革兰氏阴性杆菌,不能运动,不产生芽胞和荚膜,需氧和兼性厌氧.最适培养温度为37℃~38℃,最适pH6.4~pH7.0.在4%的甘油琼脂中生长良好。根据流行病学、临床症状及病理变化特征可对本病做出初步诊断。除了临床症状和病理变化特别明显的病例以外,还需要结合病原学检查、异疽菌素试验或血清学试验等方法确诊。马疽常用的检验方法包括病原分离鉴定鼻疽菌素和血清学试验。病原分离鉴定方法有助于区分具有相似的临床症状的其他疾病。异疽菌素试验是具有敏感性和特异性的马鼻疽临床检验方法。异疽菌素试验有鼻疽菌素点眼法、鼻疽菌素皮下注射法、鼻疽菌素眼脸皮内注射法等方法,但常用鼻疽菌素点眼法。补体结合试验准确和可靠的血清学试验马异疽还没有可用的疫苗。

B.1流行性淋巴管炎

附录B

(规范性附录)

马鼻疽的鉴别诊断要点

SN/T2018—2007

在皮肤、皮下组织和粘膜上发生结节、溃疡和淋巴管囊肿;结节常呈串珠状,溃疡常突出于周围皮肤表面,呈蘑菇状;取脓汁或分泌物做压片检查,可见到呈椭圆形或西瓜籽状,有双层菌膜,胞浆内有2个~4个能回旋运动的闪亮小颗粒,即流行性淋巴管炎囊球菌。2马腺疫

颌下淋巴结肿涨,初硬固、热痛,达鸡蛋至拳头状大,继而成熟变软,最后破溃,流出黄色粘稠脓汁:取浓汁革兰氏染色镜检,可见40个~50个或更多菌体构成的长链状革兰氏阳性球菌B.3类鼻疽

主要发生在热带和亚热带地区,为自然疫源性疾病,当在疫区发现可疑病畜有不可解释的化浓性疾病时,取浓性渗出物革兰氏染色镜检,发现菌体两极浓染,革兰氏阴性短杆菌,有鞭毛,能运动;在甘油琼脂平板上形成同心圆菌落,表面有皱纹,似蜂窝状等特征9

SN/T2018—2007

C.1被检血清

附录C

(规范性附录)

被检血清、绵羊红细胞的菜取与处理在被检牲畜颈前三分之一处静脉沟部位剪毛消毒采血。HiiKANiKAca

采出的血液,冬季应放置室内防止血清冻结,夏季应放置阴凉之处并迅速送往实验室。如在72h内不能送到,应先将血清倒入另一灭菌试管内,按比例每1mL血清加入1滴~2滴5%石炭酸生理盐水溶液,以防腐败。运送时使试管保持直立状态,避免振动。马血清在56℃水浴灭活30min。骤、驴、骤驴血清在1:5稀释后置63℃水浴灭活30min。绵羊红细胞

绵羊颈静脉采血,置于装有玻璃珠的灭菌瓶内,振荡15min20min,脱去纤维蛋白,防止血液凝固。将脱纤血移至离心管中,加入2倍~3倍量的稀释液,混匀,以1500r/min~2000r/min离心15min,吸出上清液加入稀释液轻轻混合后做第二次离心,方法同前,离心3次,以清洗红细胞。直到上清液透明为止·然后吸去上清液。使用前用1XVBS使用液将洗涤后的细胞做成2.5%细胞液(即1:40稀释)。稀释后的红细胞最多保存1d,但离心后的红细胞在冰箱中可保存3d~4d。10

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 其它标准

- 热门标准

- 商检行业标准(SN)

- SN/T1763.3-2006 出入境口岸生物毒素检验规程 第3部分:蓖麻毒素

- SN/T0720-1997 出口鞋帽、文体用品类商品运输包装检验规程

- SN/T1013-2001 进出口棉、涤棉机织物的线密度测定方法

- SN/T4256-2015 出口普洱茶良好生产规范

- SN/T0810.2-1999 出口显示器技术性能检验规程

- SN0306-93 出口烟花爆竹检验规程

- SN0521-1996 出口油籽中丁酰肼残留量检验方法分光光度法

- SN/T1374-2015 美国白蛾检疫鉴定方法

- SN/T4624.10-2016 入境环保用微生物菌剂检测方法第10部分:淡紫拟青霉

- SN/T2574-2010 进出口蜂王浆中双甲脒及其代谢产物残留量检测方法 气相色谱-质谱法

- SN/T4890-2017 出口食品中姜黄素的测定高效液相色谱法和液相色谱-质谱/质谱法

- SN/T3012-2011 钨精矿中三氧化钨含量的测定 X射线荧光光谱法

- SN/T1424-2011 对日本出口哈密瓜检疫规程

- SN/T3567.11-2017 交叉引物恒温扩增检测方法第11部分:志贺菌

- SN/T0903-2000 进口彩色电视广播接收机安全要求检验规程

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2