- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 煤炭行业标准(MT) >>

- MT/T 757-1997 煤矿自然发火束管监测系统通用技术条件

标准号:

MT/T 757-1997

标准名称:

煤矿自然发火束管监测系统通用技术条件

标准类别:

煤炭行业标准(MT)

标准状态:

现行-

发布日期:

1997-12-30 -

实施日期:

1998-06-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

361.09 KB

标准ICS号:

电气工程>>特殊工作条件用电气设备>>29.260.20易爆环境用电气设备中标分类号:

矿业>>矿山机械设备>>D98煤矿专用设备器材

点击下载

标准简介:

标准下载解压密码:www.bzxz.net

本标准规定了煤矿自然发火束管监测系统分类、墓本技术要求、试验方法和检验规则等。本标准适用于通过束管取样采样测定矿井采空区、密闭区以及巷道空气中气体浓度并根据气体变化趋势而判断自然发火程度的煤矿自然发火束管监测系统(以下简称系统)。 MT/T 757-1997 煤矿自然发火束管监测系统通用技术条件 MT/T757-1997

部分标准内容:

MT/T 757--1997

本标准是在现有企业标准《ASZ-型矿并火灾预报监测系统技术条件》(1989年)、《采空区自然发火六参数实时预报系统(KJF型煤矿安全监测系统)KJFT地面通讯接口装置技术条件、KJF15型监测分站技术条件、SZ型束管取样控制装置技术条件》(1995年)、《KGJ7型甲烷传感器技术条件》《KGA2型一氧化碳传感器技术条件》(1995年)、《KGQ11型二氧化碳传感器技术条件》(1995年)、《KGQ2型氧气传感器技术条件》1995年)、《KGQ1型乙烯传感器技术条件》(1995年)等标准基础上参照了有关国家标准和行业标准雨制定。

煤矿自然发火束管监测系统按气体监测地点可分为地面监测型和井下监测型。地面监测型系统为监测点气体通过束管取样到地面分析并监测自然发火的系统,井下监测型为监测点气体通过束管取样到附近井下啊室分析、监测后将数据传输到地面进行集中监视自然发火的系统。本标准适用于上述两种型式的煤矿自然发火束管监测系统。本标准由煤炭工业部科技教育司提出。本标准由煤炭工业部煤矿安全标准化技术委员会归口。本标准起草单位:煤炭科学研究总院抚顺分院。本标准主要起草人:尹芳雄、杜鸿。本标准委托煤炭科学研究总院抚顺分院负责解释。591

1范围

中华人民共和国煤炭行业标准

煤矿自然发火束管监测系统

通用技术条件

General technical conditions of the tube bundle monitoringsystem for coal mine spontaneous combustionMT/T 757~—1997

本标准规定了煤矿自然发火束管监测系统分类、基本技术要求、试验方法和检验规则等。本标准适用于通过束管取样采样测定矿井采空区、密闭区以及巷道空气中气体浓度并根据气体变化趋势而判断自然发火程度的煤矿自然发火束管监测系统(以下简称系统)。2引用标准

下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准殿新版本的可能性。GB191-90包装储运图示标志

GB/T2423.1一89电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法GB/T2423.2—89电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法GB/T2423.4—93电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法GB/T2423.5一1995电工电子产品基本环境试验第2部分:试验方法试验Ea和导则:冲击GB/T2423.10-1995电工电子产品基本环境试验第2部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)

GB3836.1--83爆炸性环境用防爆电气设备通用要求

GB3836.2--83爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”

增安型电气设备“e”

GB3836.3--83爆炸性环境用防爆电气设备GB3836.4--83爆炸性环境用防爆电气设备.本质安全型电路和电气设备i”GB4208—93外壳防护等级(IP代码)GB/T6388--86运输包装收发货标志GB/T10111一88利用随机数殷子进行随机抽样的方法GB/*11166一89热磁式氧分析器技术条件MT210-90煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法MT382--1995矿用烟雾传感器通用技术条件MT/T408--1995煤矿用直流稳压电源MT443-1995煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件MT444-1995煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器技术条件MT445—1995煤矿用高浓度热导式甲烷传感器技术条件MT446一1995煤矿用电化学式-氧化碳传感器技术条件中华人民共和国煤炭工业部1997-12-30批准592

1998-06-01实施

MT/T 757-1997

MT447—1995煤矿用电化学式氧气传感器技术条件ZBN52003--88红外线气体分析器技术条件ZBY324—85红外线气体分析器试验方法3分类与组成

系统按设置取样控制装置、气体分析装置和数据处理装置的地点可分为:地面监测型;

一井下监测型。

a)地面监测型系统由以下部分组成:井下

束管管缆;

并井上

地面取样控制装置;

气体分析装置;

数据处理装置。

b)井下监测型系统由以下部分组成:井下

~束管管缆;

-取样控制装置;

气体监测装置;

一井下分站;

数据传输装置:

地面中心站。

4技术要求

4.1总体要求

4.1.1工作环境条件:

-温度0~40℃;

一相对湿度为

#下:≤95%(+25℃);

并上室内:≤90%(+25℃),

·周围无腐蚀性气体;

无显著霆动、冲击的场合;

~大气压力为80~106kPa。

4.1.2贮存温度范围为一40~60℃。4.1.3系统气体测定范围(体积浓度)与测定原理:a)甲烷

低浓度:0~4%,井下主要采用载体催化燃烧原理,井上主要采用红外吸收原理。高浓度:0~100%;井下主要采用热导原理,井上主要采用红外吸收原理。b)一氧化碳

0~100×10-°,井下主要采用电化学原理,井上主要采用红外吸收原理。c)_二氧化碳

MT/T 757---1997

0~5%,井下主要采用电化学原理,井上主要采用红外吸收原理。d)氧气

0~25%;井下主要采用电化学原理,井上主要采用热磁原理。e)乙烯

0~20×106,井下主要采用电化学原理。除上述测定原理外也可采用其他原理。4.2 一般要求

4.2.1并下监测系统中的传感器、分站、传输部分应采用本质安全型或隔爆兼本质安全型结构,应符合GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3和GB3836.4的有关规定。4.2.2井下监测型系统中取样控制装置应采用隔爆兼本安全型结构,应符合GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3和GB3836.4的有关规定。4.2.3系统各部件表面不应有明显的划痕;外壳表面涂镀层应牢固,不应有锈蚀和变形。4.2.4系统各组成部分应保证调试、维护和安装方便与可靠。4.2.5使用于井下的系统各组成部分外壳防护性能应符合GB4208中IP54的规定。使用于井下的系统各组成部分应采用不锈材料或进行防锈处理。4.2.6

系统中所有管件及连接件、接插件或紧固件连接应牢固、可靠。4.2.7

4.2.8系统中所有观察窗玻璃的透光应良好,无油垢、擦痕等缺陷。4.2.9系统中的按钮应灵活可靠,指示灯和显示装置应清晰。4.3气体传感器或气体分析器

4.3.1系统气体浓度测定基本误差4.3.1.1甲烷浓度测定误差

低浓度时应符合MT444中4.3.1的规定;高浓度时应符合MT445中3.1.3的规定。4.3.1.2一氧化碳浓度测定误差

应符合MT446中4.3.1的规定。

4.3.1.3二氧化碳浓度测定误差

为±5%F·S。

4.3.1.4氧气浓度测定误差

应符合MT447中3.13的规定。

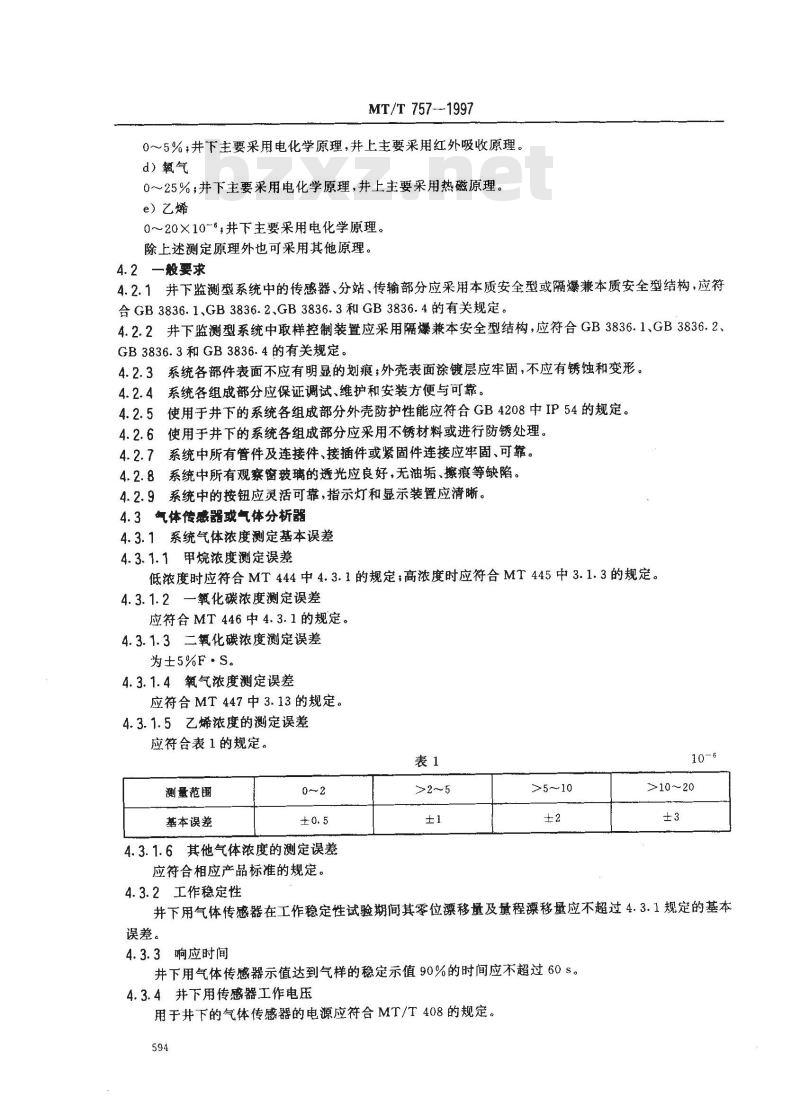

4.3.1.5乙烯浓度的测定误差bzxZ.net

应符合表1的规定。

测量范围

基本误差

4.3.1.6其他气体浓度的测定误差应符合相应产品标准的规定。

>2~5

>5~10

>10~20

4.3.2工作稳定性

并下用气体传感器在工作稳定性试验期间其零位漂移量及量程漂移量应不超过4.3.1规定的基本误差。

4.3.3响应时间

并下用气体传感器示值达到气样的稳定示值90%的时间应不超过60s。4.3.4井下用传感器工作电压

用于井下的气体传感器的电源应符合MT/T408的规定。594

4.3.5井下用传感器输出信号制

MT/T 757—1997

用于井下的气体传感器输出信号制应符合MT443中4.2.5的规定。4.3.6环境适应能力

4.3.6.1井下用气体传感器在工作温度范围内的误差,应符合4.2.3要求;使用电化学电池作为敏感元件的产品在每变化10℃时引起的附加误差应符合4.3.1的规定。4.3.6.2井下用气体传感器经非工作状态下的高温、低温贮存和运输环境温度试验后,应符合4.3.1的规定。

4.3.6.3用于井下的气体传感器经冲击试验后,应符合4.3.1的规定。4.3.6.4用于井下的气体传感器经振动试验后,应符合4.3.1的规定。4.3.6.5用于井下的气体传感器经非工作状态下的交变湿热试验后,应符合下列规定:a)带电回路与外壳之间的绝缘电阻应不小于1MQ;b)带电回路与外壳之间应承受频率为50Hz、电压为500V,1min的耐压试验,c)应符合4.3.1的规定。

4.4气体取样管路

4.4.1抽取气样的聚乙烯塑料管内径应不小于8mm。4.4.2对井下监测型系统可达到的最大取样距离应不小于2.0km。4.4.3取样管之间的联接应做到阻力小、密封好4.4.4在井下取样点空气入口处和在传感器或分析器气样入口处应设有粉尘过滤器。4.4.5在取样控制装置入口处应设有火焰消焰器。4.4.6在井下取样的管路中应能及时有效地排除管路中的冷凝水,宜在管路中设贮水器。4.5取样控制装量

4.5.1多点集中监测中使用的自动巡回采样装置每路运行最短时间为2min,最长时间20min。4.5.2控制装置中的抽气泵应能保证长时连续工作。并应设备用抽气泵。4.5.3控制装置中的取样泵应能保证长时连续工作。并应设备用取样泵。4.5.4正常取样时的负压应不大于0.04MPa。4.5.5用于井下的取样控制装置的供电电压为AC660,380,127V,经电压波动试验后,应符合4.5.1~4.5.4规定。

4.5.6用于井下的取样控制装置在工作状态下高温、低温环境温度试验时,应符合4.5.1~4.5.4规定。

4.5.7用于井下的取样控制装置经非工作状态下的高温、低温贮存运输环境温度试验后,应符合4.5.1~4.5.4规定。

4.5.8用于井下的取样控制装置经冲击试验后,应符合4.5.1~4.5.4规定。4.5.9用于井下的取样控制装置经振动试验后,应符合4.5.1~4.5.4规定。4.5.10用于井下的取样控制装置经非工作状态下交变湿热试验后,应符合下列规定。a)电气绝缘电阻应不低于20MQ;b)能承受频率为50Hz、电压为2500V,1min的耐压试验;c)应符合4.5.1~4.5.4规定。

4.6井下监测分站与信号传输装量4.6.1主要功能

4.6.1.1分站按照系统中心站送来的测点配置表,自动循环采集各传感器的信息。4.6.1.2分站能自动控制取样电控箱中各路取样泵电磁阀的转换与抽气泵的转换。4.6.1.3分站的每个输入端可以输入开关量或模拟量。:4.6.2分站容量

MT/T 757--1997

输入8路开关量或模拟量,控制输出16路本安输出,容量为DC5V,50mA。4.6.3分站与中心站地面接口距离与参数分站与中心站向最大传输距离为10km,传输线分布参数为:—-分布电容:≤0.1uF/km,

-分布电感:≤0.5 mH/km。

4.6.4分站与传感器间距离

分站与传感器间最大距离为10m。4.6.5分站与井下束管取样控制箱之间距离分站与井下束管取样控制箱之间最大距离为5m。4.6.6分站采集精度

分站对模拟量采集精度为量程的1%。4.6.7传输方式和速率

分站与中心站间双工传输信息采用时分制基带传输方式。传输速率应符合MT443中的规定。4.6.8分站在工作状态下高温、低温环境温度试验时,应符合4.6.1的规定。4.6.9分站经非工作状态下的高温、低温贮存运输环境温度试验后,应符合4.6.1的规定,4.6.10分站经冲击试验后,应符合4.6.1的规定。4.6.11分站经振动试验后,应符合4.6.1的规定4.6.12分站经非工作状态下交变湿热试验后,应符合下列规定。a)电气绝缘电阻应不低于20MQ;b)能承受频率为50Hz,电压为2500V的耐压试验,c)应符合4.6.1的规定。

4.7地面中心站

4.7.1中心站应具备数据发送、接收的功能。4.7.2中心站应具备数码检验、信道检测、误码重发及初始化分站等功能。4.7.3中心站应具备误码率统计功能。4.7.4中心站应具备模拟量的分平均值、小时平均值、日、月值计算功能。4.7.5中心站应具备数据贮存功能:a)实时数据按每分钟平均值、殿大值、殿小值贮存1h;b)历史数据按小时平均值、最大值、最小值贮存时间应不少于30d。4.7.6中心站应具备以下显示功能:a)分站检索显示,各分站的测试时间、通道、地点、传感器测定参数和测定值等全部信息;b)传感器分类信息显示,

c)图形显示:按时间间隔表明安全性的柱状图,将日趋势曲线、月趋势曲线以最大值或最小值表示,在表明传感器与分站位置、参数数据等信息的巷道布置示意图上显示报警信息及报警期间最大值和平均值。

4.7.7中心站应具备监测数据报表的打印功能和趋势图和柱状图屏幕拷贝的打印功能。4.7.8地面中心站通信接口发射信号发射端接有安全栅,发射到井下分站的驱动电平应不超过15V。5试验方法

5.14.2.3、4.2.4、4.2.6、4.2.7、4.2.8、4.2.9采用感官与操作检查法。5.24.2.5按GB4208中5和6的规定进行。5.3基本误差测定:

5.3.1甲烷浓度基本误差测定:

MT/T 757--1997

a)井下使用的甲烷传感器,对0~4%CH.量程,按MT444中5.2规定的方法进行;对0~100%CH4量程,按MT445一1995中4.3规定的方法进行。b)井上使用的红外线甲烷分析仪器按ZBY324中4.2规定的方法进行。5.3.2氧化碳浓度基本误差测定:a)井下使用的一氧化碳传感器应按MT446中的5.2规定的方法进行。b)井上使用的红外线-一氧化碳分析器按2BY324中4.2规定的方法进行。5.3.3二氧化碳浓度基本误差测定:a)井下使用的二氧化碳传感器先通电12h后,用浓度为0.5%、1.5%、2.5%、4.5%的标准气样;以200~300mL/min流量通气3min,由低浓度到高浓度依次通入传感器,每种气样通入3次,记录指示和输出电流,取3次算术平均值,并分别计算指示值、输出信号值同标准气样的差值,取绝对值大者为基本误差。每次通气测试结束后,用清洁空气清洗,待零点稳定后进行下一次试验。环境条件应符合MT210中4.1的规定。

b)井上使用的红外线二氧化碳分析器按2BY324中4.2规定的方法进行。5.3.4氧气浓度基本误差测定:

井下使用的氧气传感器按MT447中4.2和4.3规定的方法进行。5.3.5乙烯浓度基本误差测定:

井下使用的乙烯传感器用浓度为5×10-6、10×10-6、15×10-°的标准气样。测试方法和数据处理方法按5.4.3a)规定的方法进行。环境条件应符合MT210中4.1的规定。5.4稳定性试验

5.4.1甲烷浓度的测定稳定性

a)井下使用的甲烷传感器,对0~4%CH.量程,按MT444中5.3规定的方法进行;对0~100%CH.量程,按MT445中4.5规定的方法进行。b)井上使用的红外线甲烷分析器按ZBY324中5.10规定的方法进行。5.4.2-氧化碳浓度的测定稳定性a)井下使用的一氧化碳传感器按MT446中5.3规定的方法进行。b)井上使用的红外线一氧化碳分析器按ZBY324中5.10规定的方法进行。5.4.3二氧化碳浓度的测定稳定性a)井下使用的二氧化碳传感器的零点漂移与量程漂移的试验和计算方法按5.5.2a)规定的方法进行,试验用标准气样为2%CO2。环境条件应符合MT210中4.1规定。b)井上使用的红外线二氧化碳分析器按ZBY324中5.10规定的方法进行。5.4.4氧气浓度的测定稳定性

a)井下使用的氧气传感器按MT447中4.5规定的方法进行;b)井上使用的热磁式氧分析器按GB/*11166中4.6规定的方法进行。5.4.5乙烯浓度的测定稳定性

并下使用的乙烯传感器的零点漂移与量程漂移的试验和计算方法按5.5.2的规定进行,试验用标准气样为8×10-6C2H4。环境条件应符合MT210中4.1的规定。5.5响应时间测定:

对井下使用的气体传感器,先通电2h待稳定后调校好,通入零点气体待稳定后立即通入浓度为量程80%以上的气样,记录传感器指示值达到90%稳定值所需时间。重复测量3次,取其算术平均值。5.6温度试验:

5.6.1对井下使用的甲烷传感器按MT443中5.8规定的方法进行。5.6.2对井下使用的一氧化碳、二氧化碳、氧气和乙烯传感器按MT446中5.4规定的方法进行。597

MT/T 757—1997

5.7非工作状态下高温、低温贮存和运输环境温度试验:5.7.1低温贮存试验

按GB/T2423.1中试验Ab方法进行。在温度为一40土3℃(电化学式气体传感器为10士3℃)条件下,持续16h。传感器非包装,不通电,不进行中间检测。试验后,在室温中恢复4h。5.7.2高温贮存试验

按GB/T2423.2中试验Bb方法进行。在温度为60士2℃(电化学式气体传感器为45±2C)条件下,持续16h。传感器非包装,不通电,不进行中间检测。试验后,在室温中恢复4h。5.8冲击试验:

按GB/T2423.5方法进行。严酷等级:峰值加速度为500m/s,脉冲持续时间为11士1ms,3个轴线每个方向连续冲击3次(共18次);不包装,不通电,不进行中间检测。5.9振动试验:

按GB/T2423.10方法进行。严酷等级:扫频频率范围为10~150Hz,加速度幅值为50m/s2,扫频循环次数为5次。

5.10交变湿热试验:

按GB/T2423.4方法进行。最高温度为40士2℃,持续时间12d。试验后恢复2h。5.11其他试验:

a)4.3.4、4.3.5、4.4.1、4.4.2、4.5.1、4.5.4、4.5.5、4.6.2、4.6.5、4.6.6~4.6.8采用实际操作与测试相结合的方法;

b)4.4.3~4.4.6采用感官检查方法;c)4.5.2、4.5.3、4.6.1、4.7.1~4.7.8是在成套联机通电的条件下采用实际操作与感官检查相结合的方法。

5.124.6.3分布参数的计算方法应按MT382附录A电缆仿真电路的要求进行。6检验规则

6.1鉴定检验

6.1.1检验实施

由国家指定的质量监督检验部门及制造厂质量检验部门进行。6.1.2检验项目

按表2规定的项目进行。

表2检验项目

项目序号

检验项目

4.2.1、4.2.2

4.2.3.4.2.4

4.2. 6~4.2. 9

4.3.3~4.3.5

4. 4. 1-~4. 4. 6

鉴定检验

出厂检验

型式检验

项目序号

检验项目

4. 5. 1~4. 5. 5

4. 5. 6~4. 5. 10

4.6.1~4.6.8

4. 6.9~~4. 6.12

4. 7. 1~4. 7. 9

①表示必须进行检验的项目。

2△表示根据具体情况选择确定的项目。一表示不进行检验的项目。

6.1.3抽样方法

MT/T 757—1997

表2(完)

鉴定检验

出厂检验

型式检验

按GB/T10111的规定,从出厂合格的产品中抽取,抽样数量应不少于2套,抽样基数不少于3套。6.1.4检验规侧

a)表2中出厂合格检验的项目,每套均需进行;b)4.2.1、4.2.2应按GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3和GB3836.4及其他有关规定;c)表中的其他项目,在出厂检验项目合格的产品中抽取1套进行。6.1.5判定规则

a)4.2.1、4.2.3的检验结果,按GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3和GB3836.4及其他有关规定;

b)其他项目的检验结果应符合产品标准的要求;c)鉴定检验中只要有一项不合格,则判定该检验不合格。6.2出广检验

6.2.1检验实施

由制造厂质量检验部门负责进行。6.2.2检验项目

按表2规定项目进行。

6.2.3检验规则

出厂检验中只要有一项不合格,必须查明原因,消除弊病,对产品进行修改,并重新进行检验6.3型式检验

6.3.1检验周期

在下列情况下进行型式检验:

a)正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;b)正式生产的产品每5年1次;

c)停产2年以上再次恢复生产时;d)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;e)产品转厂时;

f)国家质量监督机构提出检验要求时。6.3.2检验实施

由国家指定的质量检验部门进行。6.3.3检验项目

按表2的规定的项目进行。

6.3.4检验规则

MT/T 757—1997

6.3.4.1应从出厂检验合格的产品中抽取1~2套进行试验。6.3.4.2试验中若有某项不合格,则应取加倍数量对该项目进行复试,若仍有台不合格,则型式检验不合格,必须对产品或个别零部件停止生产,在消除缺陷并检验合格后才能继续生产。7标志、包装

7.1标志

7.1.1传感器标志应符合MT443中的有关要求。7.1.2在井下用取样控制装置、井下分站的外壳明显处应设有“Ex”和\MA”标志。7.1.3在井下用取样控制装置、井下分站的名牌上应有下列内容:产品型号、名称;

防爆标志,应符合GB3836.1中30规定;一防爆检验合格证编号,

煤矿安全仪表检验合格证编号(可用“MYJ\代表);煤矿安全标志编号;

计量器具许可证编号:

一关联设备型号,

主要测量参数和电气参数。

7.1.4包装箱上的标志应符合:

发货标志应符合GB/T6388的规定;一作业标志应符合GB191的规定。7.2包装

7.2.1包装应采用复合防护包装类型,具有防雨、防潮能力。7.2.2包装箱内应有下列文件:

产品合格证;

产品使用说明书(应包括电气原理图和印制电路板图);装箱单。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

本标准是在现有企业标准《ASZ-型矿并火灾预报监测系统技术条件》(1989年)、《采空区自然发火六参数实时预报系统(KJF型煤矿安全监测系统)KJFT地面通讯接口装置技术条件、KJF15型监测分站技术条件、SZ型束管取样控制装置技术条件》(1995年)、《KGJ7型甲烷传感器技术条件》《KGA2型一氧化碳传感器技术条件》(1995年)、《KGQ11型二氧化碳传感器技术条件》(1995年)、《KGQ2型氧气传感器技术条件》1995年)、《KGQ1型乙烯传感器技术条件》(1995年)等标准基础上参照了有关国家标准和行业标准雨制定。

煤矿自然发火束管监测系统按气体监测地点可分为地面监测型和井下监测型。地面监测型系统为监测点气体通过束管取样到地面分析并监测自然发火的系统,井下监测型为监测点气体通过束管取样到附近井下啊室分析、监测后将数据传输到地面进行集中监视自然发火的系统。本标准适用于上述两种型式的煤矿自然发火束管监测系统。本标准由煤炭工业部科技教育司提出。本标准由煤炭工业部煤矿安全标准化技术委员会归口。本标准起草单位:煤炭科学研究总院抚顺分院。本标准主要起草人:尹芳雄、杜鸿。本标准委托煤炭科学研究总院抚顺分院负责解释。591

1范围

中华人民共和国煤炭行业标准

煤矿自然发火束管监测系统

通用技术条件

General technical conditions of the tube bundle monitoringsystem for coal mine spontaneous combustionMT/T 757~—1997

本标准规定了煤矿自然发火束管监测系统分类、基本技术要求、试验方法和检验规则等。本标准适用于通过束管取样采样测定矿井采空区、密闭区以及巷道空气中气体浓度并根据气体变化趋势而判断自然发火程度的煤矿自然发火束管监测系统(以下简称系统)。2引用标准

下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准殿新版本的可能性。GB191-90包装储运图示标志

GB/T2423.1一89电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法GB/T2423.2—89电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法GB/T2423.4—93电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法GB/T2423.5一1995电工电子产品基本环境试验第2部分:试验方法试验Ea和导则:冲击GB/T2423.10-1995电工电子产品基本环境试验第2部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)

GB3836.1--83爆炸性环境用防爆电气设备通用要求

GB3836.2--83爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”

增安型电气设备“e”

GB3836.3--83爆炸性环境用防爆电气设备GB3836.4--83爆炸性环境用防爆电气设备.本质安全型电路和电气设备i”GB4208—93外壳防护等级(IP代码)GB/T6388--86运输包装收发货标志GB/T10111一88利用随机数殷子进行随机抽样的方法GB/*11166一89热磁式氧分析器技术条件MT210-90煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法MT382--1995矿用烟雾传感器通用技术条件MT/T408--1995煤矿用直流稳压电源MT443-1995煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件MT444-1995煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器技术条件MT445—1995煤矿用高浓度热导式甲烷传感器技术条件MT446一1995煤矿用电化学式-氧化碳传感器技术条件中华人民共和国煤炭工业部1997-12-30批准592

1998-06-01实施

MT/T 757-1997

MT447—1995煤矿用电化学式氧气传感器技术条件ZBN52003--88红外线气体分析器技术条件ZBY324—85红外线气体分析器试验方法3分类与组成

系统按设置取样控制装置、气体分析装置和数据处理装置的地点可分为:地面监测型;

一井下监测型。

a)地面监测型系统由以下部分组成:井下

束管管缆;

并井上

地面取样控制装置;

气体分析装置;

数据处理装置。

b)井下监测型系统由以下部分组成:井下

~束管管缆;

-取样控制装置;

气体监测装置;

一井下分站;

数据传输装置:

地面中心站。

4技术要求

4.1总体要求

4.1.1工作环境条件:

-温度0~40℃;

一相对湿度为

#下:≤95%(+25℃);

并上室内:≤90%(+25℃),

·周围无腐蚀性气体;

无显著霆动、冲击的场合;

~大气压力为80~106kPa。

4.1.2贮存温度范围为一40~60℃。4.1.3系统气体测定范围(体积浓度)与测定原理:a)甲烷

低浓度:0~4%,井下主要采用载体催化燃烧原理,井上主要采用红外吸收原理。高浓度:0~100%;井下主要采用热导原理,井上主要采用红外吸收原理。b)一氧化碳

0~100×10-°,井下主要采用电化学原理,井上主要采用红外吸收原理。c)_二氧化碳

MT/T 757---1997

0~5%,井下主要采用电化学原理,井上主要采用红外吸收原理。d)氧气

0~25%;井下主要采用电化学原理,井上主要采用热磁原理。e)乙烯

0~20×106,井下主要采用电化学原理。除上述测定原理外也可采用其他原理。4.2 一般要求

4.2.1并下监测系统中的传感器、分站、传输部分应采用本质安全型或隔爆兼本质安全型结构,应符合GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3和GB3836.4的有关规定。4.2.2井下监测型系统中取样控制装置应采用隔爆兼本安全型结构,应符合GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3和GB3836.4的有关规定。4.2.3系统各部件表面不应有明显的划痕;外壳表面涂镀层应牢固,不应有锈蚀和变形。4.2.4系统各组成部分应保证调试、维护和安装方便与可靠。4.2.5使用于井下的系统各组成部分外壳防护性能应符合GB4208中IP54的规定。使用于井下的系统各组成部分应采用不锈材料或进行防锈处理。4.2.6

系统中所有管件及连接件、接插件或紧固件连接应牢固、可靠。4.2.7

4.2.8系统中所有观察窗玻璃的透光应良好,无油垢、擦痕等缺陷。4.2.9系统中的按钮应灵活可靠,指示灯和显示装置应清晰。4.3气体传感器或气体分析器

4.3.1系统气体浓度测定基本误差4.3.1.1甲烷浓度测定误差

低浓度时应符合MT444中4.3.1的规定;高浓度时应符合MT445中3.1.3的规定。4.3.1.2一氧化碳浓度测定误差

应符合MT446中4.3.1的规定。

4.3.1.3二氧化碳浓度测定误差

为±5%F·S。

4.3.1.4氧气浓度测定误差

应符合MT447中3.13的规定。

4.3.1.5乙烯浓度的测定误差bzxZ.net

应符合表1的规定。

测量范围

基本误差

4.3.1.6其他气体浓度的测定误差应符合相应产品标准的规定。

>2~5

>5~10

>10~20

4.3.2工作稳定性

并下用气体传感器在工作稳定性试验期间其零位漂移量及量程漂移量应不超过4.3.1规定的基本误差。

4.3.3响应时间

并下用气体传感器示值达到气样的稳定示值90%的时间应不超过60s。4.3.4井下用传感器工作电压

用于井下的气体传感器的电源应符合MT/T408的规定。594

4.3.5井下用传感器输出信号制

MT/T 757—1997

用于井下的气体传感器输出信号制应符合MT443中4.2.5的规定。4.3.6环境适应能力

4.3.6.1井下用气体传感器在工作温度范围内的误差,应符合4.2.3要求;使用电化学电池作为敏感元件的产品在每变化10℃时引起的附加误差应符合4.3.1的规定。4.3.6.2井下用气体传感器经非工作状态下的高温、低温贮存和运输环境温度试验后,应符合4.3.1的规定。

4.3.6.3用于井下的气体传感器经冲击试验后,应符合4.3.1的规定。4.3.6.4用于井下的气体传感器经振动试验后,应符合4.3.1的规定。4.3.6.5用于井下的气体传感器经非工作状态下的交变湿热试验后,应符合下列规定:a)带电回路与外壳之间的绝缘电阻应不小于1MQ;b)带电回路与外壳之间应承受频率为50Hz、电压为500V,1min的耐压试验,c)应符合4.3.1的规定。

4.4气体取样管路

4.4.1抽取气样的聚乙烯塑料管内径应不小于8mm。4.4.2对井下监测型系统可达到的最大取样距离应不小于2.0km。4.4.3取样管之间的联接应做到阻力小、密封好4.4.4在井下取样点空气入口处和在传感器或分析器气样入口处应设有粉尘过滤器。4.4.5在取样控制装置入口处应设有火焰消焰器。4.4.6在井下取样的管路中应能及时有效地排除管路中的冷凝水,宜在管路中设贮水器。4.5取样控制装量

4.5.1多点集中监测中使用的自动巡回采样装置每路运行最短时间为2min,最长时间20min。4.5.2控制装置中的抽气泵应能保证长时连续工作。并应设备用抽气泵。4.5.3控制装置中的取样泵应能保证长时连续工作。并应设备用取样泵。4.5.4正常取样时的负压应不大于0.04MPa。4.5.5用于井下的取样控制装置的供电电压为AC660,380,127V,经电压波动试验后,应符合4.5.1~4.5.4规定。

4.5.6用于井下的取样控制装置在工作状态下高温、低温环境温度试验时,应符合4.5.1~4.5.4规定。

4.5.7用于井下的取样控制装置经非工作状态下的高温、低温贮存运输环境温度试验后,应符合4.5.1~4.5.4规定。

4.5.8用于井下的取样控制装置经冲击试验后,应符合4.5.1~4.5.4规定。4.5.9用于井下的取样控制装置经振动试验后,应符合4.5.1~4.5.4规定。4.5.10用于井下的取样控制装置经非工作状态下交变湿热试验后,应符合下列规定。a)电气绝缘电阻应不低于20MQ;b)能承受频率为50Hz、电压为2500V,1min的耐压试验;c)应符合4.5.1~4.5.4规定。

4.6井下监测分站与信号传输装量4.6.1主要功能

4.6.1.1分站按照系统中心站送来的测点配置表,自动循环采集各传感器的信息。4.6.1.2分站能自动控制取样电控箱中各路取样泵电磁阀的转换与抽气泵的转换。4.6.1.3分站的每个输入端可以输入开关量或模拟量。:4.6.2分站容量

MT/T 757--1997

输入8路开关量或模拟量,控制输出16路本安输出,容量为DC5V,50mA。4.6.3分站与中心站地面接口距离与参数分站与中心站向最大传输距离为10km,传输线分布参数为:—-分布电容:≤0.1uF/km,

-分布电感:≤0.5 mH/km。

4.6.4分站与传感器间距离

分站与传感器间最大距离为10m。4.6.5分站与井下束管取样控制箱之间距离分站与井下束管取样控制箱之间最大距离为5m。4.6.6分站采集精度

分站对模拟量采集精度为量程的1%。4.6.7传输方式和速率

分站与中心站间双工传输信息采用时分制基带传输方式。传输速率应符合MT443中的规定。4.6.8分站在工作状态下高温、低温环境温度试验时,应符合4.6.1的规定。4.6.9分站经非工作状态下的高温、低温贮存运输环境温度试验后,应符合4.6.1的规定,4.6.10分站经冲击试验后,应符合4.6.1的规定。4.6.11分站经振动试验后,应符合4.6.1的规定4.6.12分站经非工作状态下交变湿热试验后,应符合下列规定。a)电气绝缘电阻应不低于20MQ;b)能承受频率为50Hz,电压为2500V的耐压试验,c)应符合4.6.1的规定。

4.7地面中心站

4.7.1中心站应具备数据发送、接收的功能。4.7.2中心站应具备数码检验、信道检测、误码重发及初始化分站等功能。4.7.3中心站应具备误码率统计功能。4.7.4中心站应具备模拟量的分平均值、小时平均值、日、月值计算功能。4.7.5中心站应具备数据贮存功能:a)实时数据按每分钟平均值、殿大值、殿小值贮存1h;b)历史数据按小时平均值、最大值、最小值贮存时间应不少于30d。4.7.6中心站应具备以下显示功能:a)分站检索显示,各分站的测试时间、通道、地点、传感器测定参数和测定值等全部信息;b)传感器分类信息显示,

c)图形显示:按时间间隔表明安全性的柱状图,将日趋势曲线、月趋势曲线以最大值或最小值表示,在表明传感器与分站位置、参数数据等信息的巷道布置示意图上显示报警信息及报警期间最大值和平均值。

4.7.7中心站应具备监测数据报表的打印功能和趋势图和柱状图屏幕拷贝的打印功能。4.7.8地面中心站通信接口发射信号发射端接有安全栅,发射到井下分站的驱动电平应不超过15V。5试验方法

5.14.2.3、4.2.4、4.2.6、4.2.7、4.2.8、4.2.9采用感官与操作检查法。5.24.2.5按GB4208中5和6的规定进行。5.3基本误差测定:

5.3.1甲烷浓度基本误差测定:

MT/T 757--1997

a)井下使用的甲烷传感器,对0~4%CH.量程,按MT444中5.2规定的方法进行;对0~100%CH4量程,按MT445一1995中4.3规定的方法进行。b)井上使用的红外线甲烷分析仪器按ZBY324中4.2规定的方法进行。5.3.2氧化碳浓度基本误差测定:a)井下使用的一氧化碳传感器应按MT446中的5.2规定的方法进行。b)井上使用的红外线-一氧化碳分析器按2BY324中4.2规定的方法进行。5.3.3二氧化碳浓度基本误差测定:a)井下使用的二氧化碳传感器先通电12h后,用浓度为0.5%、1.5%、2.5%、4.5%的标准气样;以200~300mL/min流量通气3min,由低浓度到高浓度依次通入传感器,每种气样通入3次,记录指示和输出电流,取3次算术平均值,并分别计算指示值、输出信号值同标准气样的差值,取绝对值大者为基本误差。每次通气测试结束后,用清洁空气清洗,待零点稳定后进行下一次试验。环境条件应符合MT210中4.1的规定。

b)井上使用的红外线二氧化碳分析器按2BY324中4.2规定的方法进行。5.3.4氧气浓度基本误差测定:

井下使用的氧气传感器按MT447中4.2和4.3规定的方法进行。5.3.5乙烯浓度基本误差测定:

井下使用的乙烯传感器用浓度为5×10-6、10×10-6、15×10-°的标准气样。测试方法和数据处理方法按5.4.3a)规定的方法进行。环境条件应符合MT210中4.1的规定。5.4稳定性试验

5.4.1甲烷浓度的测定稳定性

a)井下使用的甲烷传感器,对0~4%CH.量程,按MT444中5.3规定的方法进行;对0~100%CH.量程,按MT445中4.5规定的方法进行。b)井上使用的红外线甲烷分析器按ZBY324中5.10规定的方法进行。5.4.2-氧化碳浓度的测定稳定性a)井下使用的一氧化碳传感器按MT446中5.3规定的方法进行。b)井上使用的红外线一氧化碳分析器按ZBY324中5.10规定的方法进行。5.4.3二氧化碳浓度的测定稳定性a)井下使用的二氧化碳传感器的零点漂移与量程漂移的试验和计算方法按5.5.2a)规定的方法进行,试验用标准气样为2%CO2。环境条件应符合MT210中4.1规定。b)井上使用的红外线二氧化碳分析器按ZBY324中5.10规定的方法进行。5.4.4氧气浓度的测定稳定性

a)井下使用的氧气传感器按MT447中4.5规定的方法进行;b)井上使用的热磁式氧分析器按GB/*11166中4.6规定的方法进行。5.4.5乙烯浓度的测定稳定性

并下使用的乙烯传感器的零点漂移与量程漂移的试验和计算方法按5.5.2的规定进行,试验用标准气样为8×10-6C2H4。环境条件应符合MT210中4.1的规定。5.5响应时间测定:

对井下使用的气体传感器,先通电2h待稳定后调校好,通入零点气体待稳定后立即通入浓度为量程80%以上的气样,记录传感器指示值达到90%稳定值所需时间。重复测量3次,取其算术平均值。5.6温度试验:

5.6.1对井下使用的甲烷传感器按MT443中5.8规定的方法进行。5.6.2对井下使用的一氧化碳、二氧化碳、氧气和乙烯传感器按MT446中5.4规定的方法进行。597

MT/T 757—1997

5.7非工作状态下高温、低温贮存和运输环境温度试验:5.7.1低温贮存试验

按GB/T2423.1中试验Ab方法进行。在温度为一40土3℃(电化学式气体传感器为10士3℃)条件下,持续16h。传感器非包装,不通电,不进行中间检测。试验后,在室温中恢复4h。5.7.2高温贮存试验

按GB/T2423.2中试验Bb方法进行。在温度为60士2℃(电化学式气体传感器为45±2C)条件下,持续16h。传感器非包装,不通电,不进行中间检测。试验后,在室温中恢复4h。5.8冲击试验:

按GB/T2423.5方法进行。严酷等级:峰值加速度为500m/s,脉冲持续时间为11士1ms,3个轴线每个方向连续冲击3次(共18次);不包装,不通电,不进行中间检测。5.9振动试验:

按GB/T2423.10方法进行。严酷等级:扫频频率范围为10~150Hz,加速度幅值为50m/s2,扫频循环次数为5次。

5.10交变湿热试验:

按GB/T2423.4方法进行。最高温度为40士2℃,持续时间12d。试验后恢复2h。5.11其他试验:

a)4.3.4、4.3.5、4.4.1、4.4.2、4.5.1、4.5.4、4.5.5、4.6.2、4.6.5、4.6.6~4.6.8采用实际操作与测试相结合的方法;

b)4.4.3~4.4.6采用感官检查方法;c)4.5.2、4.5.3、4.6.1、4.7.1~4.7.8是在成套联机通电的条件下采用实际操作与感官检查相结合的方法。

5.124.6.3分布参数的计算方法应按MT382附录A电缆仿真电路的要求进行。6检验规则

6.1鉴定检验

6.1.1检验实施

由国家指定的质量监督检验部门及制造厂质量检验部门进行。6.1.2检验项目

按表2规定的项目进行。

表2检验项目

项目序号

检验项目

4.2.1、4.2.2

4.2.3.4.2.4

4.2. 6~4.2. 9

4.3.3~4.3.5

4. 4. 1-~4. 4. 6

鉴定检验

出厂检验

型式检验

项目序号

检验项目

4. 5. 1~4. 5. 5

4. 5. 6~4. 5. 10

4.6.1~4.6.8

4. 6.9~~4. 6.12

4. 7. 1~4. 7. 9

①表示必须进行检验的项目。

2△表示根据具体情况选择确定的项目。一表示不进行检验的项目。

6.1.3抽样方法

MT/T 757—1997

表2(完)

鉴定检验

出厂检验

型式检验

按GB/T10111的规定,从出厂合格的产品中抽取,抽样数量应不少于2套,抽样基数不少于3套。6.1.4检验规侧

a)表2中出厂合格检验的项目,每套均需进行;b)4.2.1、4.2.2应按GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3和GB3836.4及其他有关规定;c)表中的其他项目,在出厂检验项目合格的产品中抽取1套进行。6.1.5判定规则

a)4.2.1、4.2.3的检验结果,按GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3和GB3836.4及其他有关规定;

b)其他项目的检验结果应符合产品标准的要求;c)鉴定检验中只要有一项不合格,则判定该检验不合格。6.2出广检验

6.2.1检验实施

由制造厂质量检验部门负责进行。6.2.2检验项目

按表2规定项目进行。

6.2.3检验规则

出厂检验中只要有一项不合格,必须查明原因,消除弊病,对产品进行修改,并重新进行检验6.3型式检验

6.3.1检验周期

在下列情况下进行型式检验:

a)正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;b)正式生产的产品每5年1次;

c)停产2年以上再次恢复生产时;d)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;e)产品转厂时;

f)国家质量监督机构提出检验要求时。6.3.2检验实施

由国家指定的质量检验部门进行。6.3.3检验项目

按表2的规定的项目进行。

6.3.4检验规则

MT/T 757—1997

6.3.4.1应从出厂检验合格的产品中抽取1~2套进行试验。6.3.4.2试验中若有某项不合格,则应取加倍数量对该项目进行复试,若仍有台不合格,则型式检验不合格,必须对产品或个别零部件停止生产,在消除缺陷并检验合格后才能继续生产。7标志、包装

7.1标志

7.1.1传感器标志应符合MT443中的有关要求。7.1.2在井下用取样控制装置、井下分站的外壳明显处应设有“Ex”和\MA”标志。7.1.3在井下用取样控制装置、井下分站的名牌上应有下列内容:产品型号、名称;

防爆标志,应符合GB3836.1中30规定;一防爆检验合格证编号,

煤矿安全仪表检验合格证编号(可用“MYJ\代表);煤矿安全标志编号;

计量器具许可证编号:

一关联设备型号,

主要测量参数和电气参数。

7.1.4包装箱上的标志应符合:

发货标志应符合GB/T6388的规定;一作业标志应符合GB191的规定。7.2包装

7.2.1包装应采用复合防护包装类型,具有防雨、防潮能力。7.2.2包装箱内应有下列文件:

产品合格证;

产品使用说明书(应包括电气原理图和印制电路板图);装箱单。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 热门标准

- 煤炭行业标准(MT)

- MT/T541.2-2007 悬臂式掘进机 检修规范 第2部分:机械部分

- MT444-1995 煤矿用催化燃烧式低浓度甲烷传感器技术条件

- MT/T608.1-1996 冶金焦用兖州矿务局煤技术条件

- MT/T431.1-1995 冶金焦用丰城矿务局煤技术条件

- MT/T707-1997 煤自燃倾向性色普吸氧鉴定法

- MT107.6-1985 蒸汽机车、工业锅炉用鹤壁煤质量标准

- MT196-1989 煤水泵

- MT/T188.4-2000 煤矿用乳化液泵站 过滤器技术条件

- MT/T202-1995 煤矿水中钙离子的测定方法

- MT332-1993 XL系列立井大型多绳箕斗卸载设备基本参数

- MT553-1996 缓倾斜煤层采煤工作面底板分类

- MT155-1987 矿用机械式风速表通用技术条件

- MT163-1997 直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件

- MT165-1995 煤矿用负压风筒

- MT174-1987 煤层冲击倾向指标测定方法

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2