- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 国家标准(GB) >>

- GB 811-1998 摩托车乘员头盔

标准号:

GB 811-1998

标准名称:

摩托车乘员头盔

标准类别:

国家标准(GB)

标准状态:

现行-

发布日期:

1998-07-02 -

实施日期:

1999-06-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

319.08 KB

替代情况:

GB 811-1989

点击下载

标准简介:

标准下载解压密码:www.bzxz.net

本标准规定了摩托车乘员头盔的基本结构、种类和规格、技术要求、检验方法及检验规则等。本标准适用于摩托车驾驶员及乘坐人员(二者简称乘员)佩戴的头盔。 GB 811-1998 摩托车乘员头盔 GB811-1998

部分标准内容:

GB811—1998

本标准是对GB81189的修订。

本标准与GB811一89有关章、节差别如下:第4章,原标准头盔按性能要求分甲、乙两种;现改为按头盔结构和性能分全盔与半盔,每种又分成小、中、大三个规格尺寸。

第5章,对头盔通风孔、壳体内外表面突出物等提出新的要求;明确了上、下视野及头盔质量要求;对全盔增加了护目镜抗冲击强度及透过率性能要求。第6章,规范了检验方法;增加了护目镜抗冲击强度及透过率的检验。第7章,修订了检验规则;删除了与现行法规不相符的条款。第8章,增加了包装、运输和贮存要求。本标准自实施之日起,同时代替GB81189。本标准由中华人民共和国公安部提出。本标准由中华人民共和国公安部交通管理局归口。本标准由空军第四研究所负责起草,公安交通安全产品质量监督检测中心、河北产品质量监督检验所参加起草。

本标准主要起草人:十福生、徐建仁、魏光松、李云鹤、俞春俊、杨家森。本标准1989年2月首次发布。

1范围

中华人民共和国国家标准

摩托车乘员头盔

Helmets for motorcycle usersGB 811-1998

代替 GB 811—89

本标准规定了摩托车乘员头盔的基本结构、种类和规格、技术要求、检验方法及检验规则等。本标准适用于摩托车驾驶员及乘坐人员(二者简称乘员)佩戴的头盔。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB10000一88中国成年人人体尺寸3定义

本标准采用下列定义。

3.1摩托车乘员头盔(以下简称头盔)保护摩托车乘员头部的装具。

3.2壳体

头盔的外层结构。

3.3缓冲层

吸收冲击能量的适体垫层。

3.4舒适衬垫

保证头部佩戴舒适的衬垫。

3.5佩戴装置

保证头盔牢固地佩戴于头部的部件。3.6护目镜

遮挡眼面部又不影响观察的眼面部防护部件。3.7护目镜透过率

透过护目镜可见光的光通量与人射光通量之比。3.8全盔

指壳体与缓冲层能覆盖保护区,能对眼、面、下颌部起保护作用。其壳体与护颌部件为一整体结构的头盔。

3.9半盔

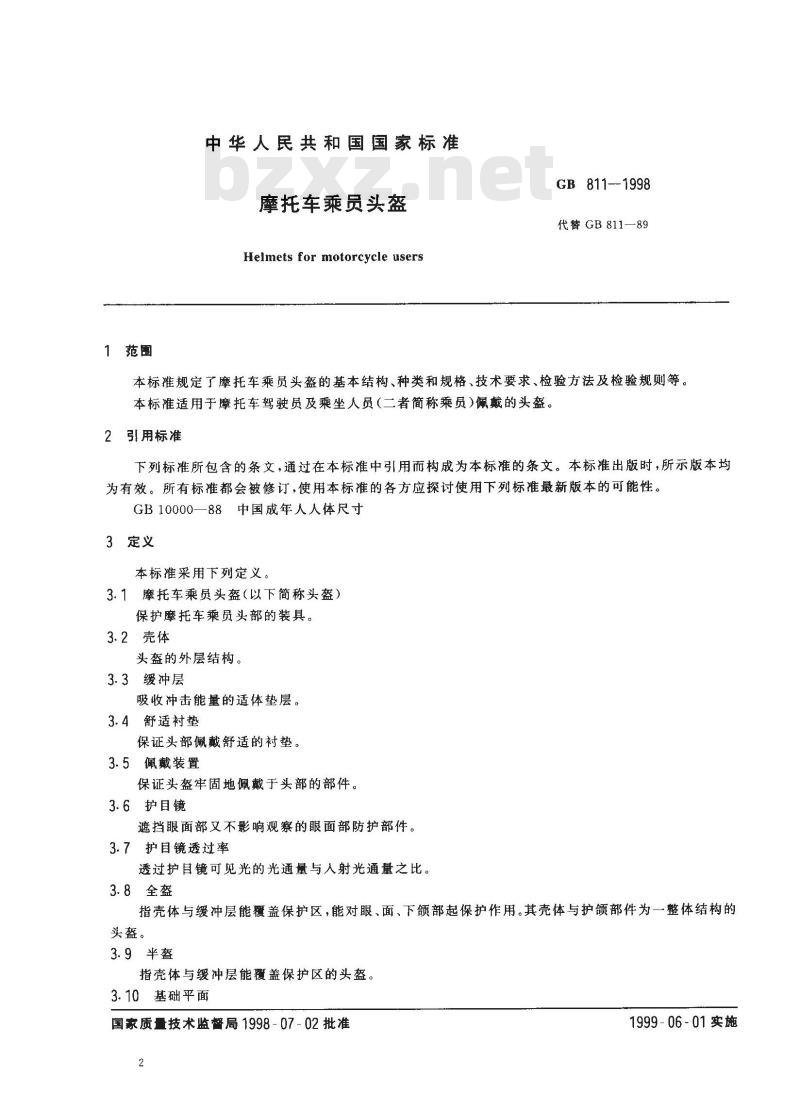

指壳体与缓冲层能覆盖保护区的头盔。3.10基础平面

国家质量技术监督局1998-07-02批准2

1999-06-01实施

GB811-1998

由左、右屏点和右下点确定的水平,也称头水平面,邸图1中O-O平面。在,右耳屏点

右眶下点

图1基础平面(OO')侧视图

3.11参考虾面

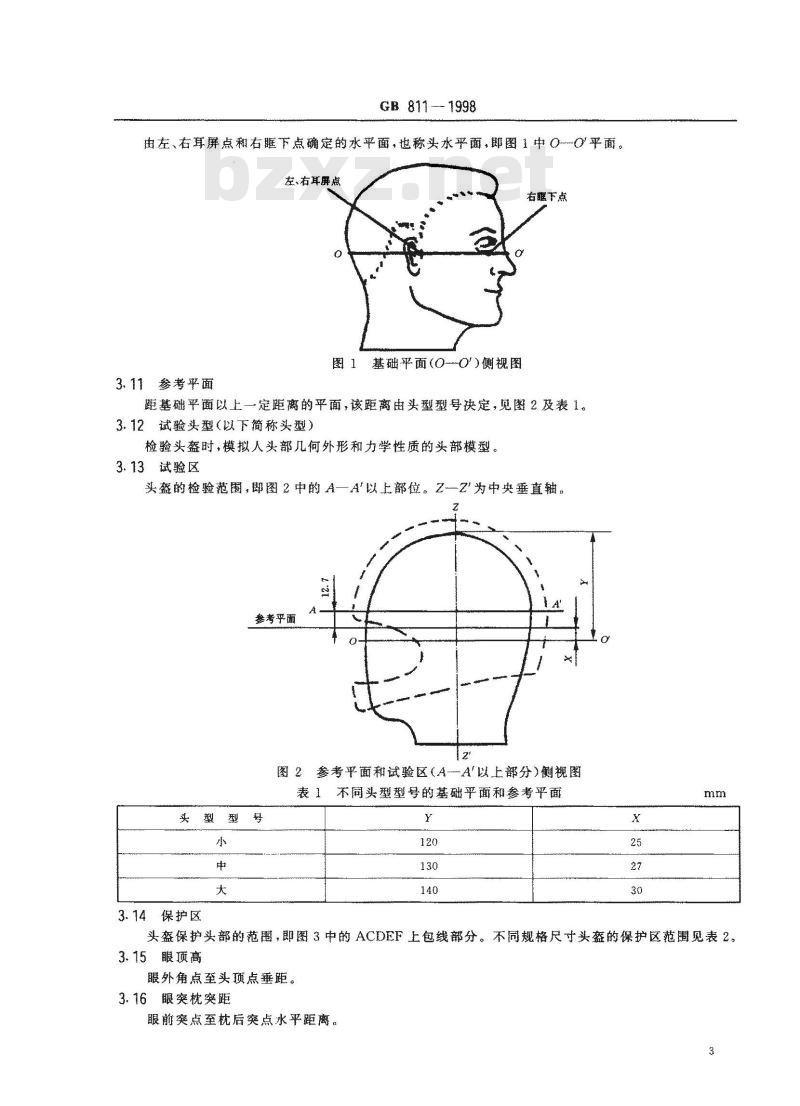

距基础平面以上一定距离的平面,该距离由头型型号决定,见图2及表1。3.12试验头型(以下简称头型)检验头鑫时,模拟人头部几何外形和力学性质的头部模型。3.13试验区

头盔的捡验范围,即图2中的A一A以上部位。Z-Z为中央垂直轴。艺

参考乎面

图2参考平面和试验区(A—A以上部分)侧视图表1不同头型型号的基础平面和参考平面实

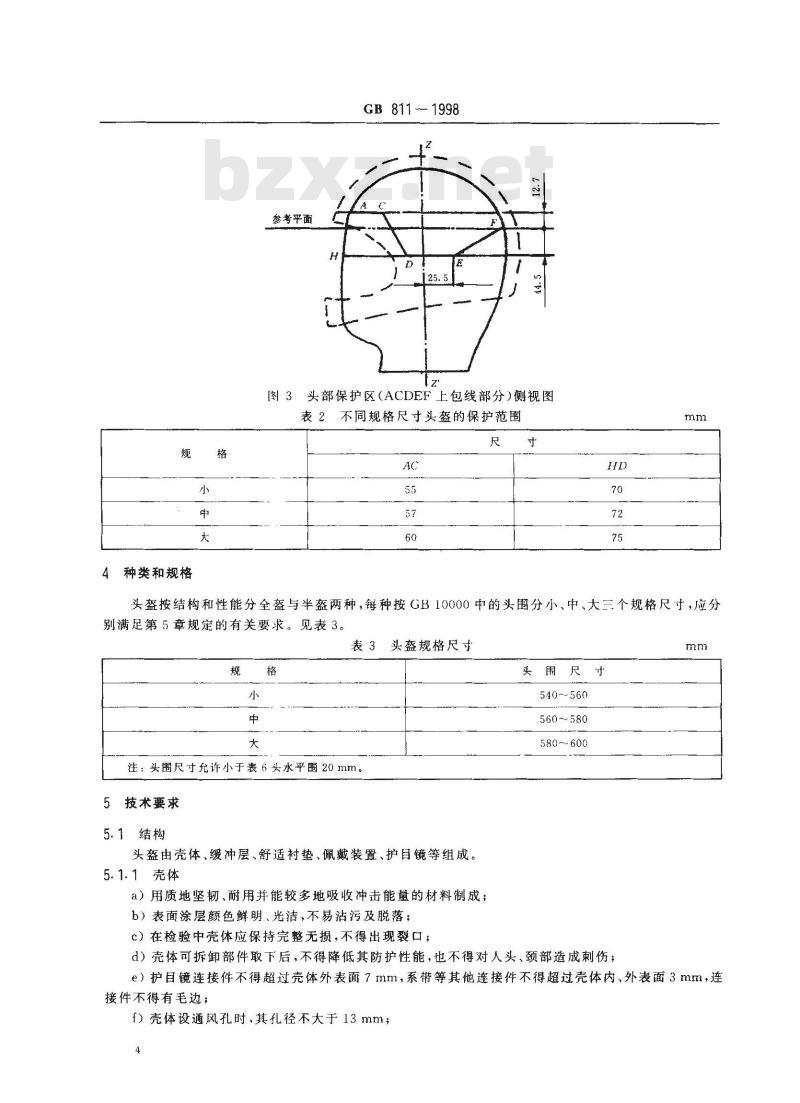

3.14保护区

头盔保护头部的范围,即图3中的ACDEF上包线部分。不同规格尺寸头盔的保护区范围见表2。3.15眼项商

眼外角点至头顶点垂距。

3.16眼突枕突距

眼前突点至枕后突点水平距离。3

种类和规格

参考平面

GB811-1998

图3头部保护区(ACDEF上包线部分)侧视图表2不同规格尺寸头盔的保护范围尺

头盔按结构和性能分全盔与半盔两种,每种按GB10000中的头围分小、中、大二个规格尺寸,应分别满足第5章规定的有关要求。见表3。表3

头盔规格尺寸

注:头围尺寸允许小于表6头水平围20mm。5技术要求

5.1结构

头盔由壳体、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、护目镜等组成。5.1.1壳体

a)用质地坚韧、耐用并能较多地吸收冲击能量的材料制成;b)表面涂层颜色鲜明、光洁,不易沾污及脱落;c)在检验中壳体应保持完整无损,不得出现裂口;头围尺

540~~560

560~580

580~~600

d)壳体可拆卸部件取下后,不得降低其防护性能,也不得对人头,颈部造成刺伤;mm

e)护目镜连接件不得超过壳体外表面7mm,系带等其他连接件不得超过壳体内、外表面3mm,连接件不得有毛边;

f)壳体设通风孔时,其孔径不大于13mm;4

GB 811-1998

名)边沿应镶嵌软质圆钝的缘圈,以防直接损伤头颈部;h)应覆盖头部保护区(含耳罩部分)。5.1.2缓冲层

a)用能较多地吸收碰撞能量,对人体无赛、无害的材料制成:b)形状、规格尺寸适体,佩戴不移位;c)如设通风孔,其孔径不大于13mm,d)应覆头部保护区(耳罩可视作缓冲层的一部分)。5.1.3舒适过垫

a)用体感舒适,吸汗,透气,对皮肤无毒、无害的耐用材料制成;b)舒适衬垫(含标记)与缓冲层连接,不得使用对人体有毒或有蚀性的粘合剂,也不得用针线缝制;

c)保证头盔佩戴的舒适性。

5.1.4佩戴装置

由系带、搭扣及连接部件组成。结构应保证乘员佩戴头盔牢靠舒适,解脱方便。5.1.5护目镜

由满足透光性能和冲击强度性能的材料制成5.2性能

5.2.1保护范围?

必须覆盖图3所示的头部保护区。5.2.2头盔质量(含附件)

按照6.3规定进行检验,全盔不大于1.60kg;半盔不大于1.30kg5.2.3头盔视野

按照6.4规定的方法进行检验,左、右水平视野不小于105°,上视野不小于7°,下视墅不小于30°。5.2.4头盔护目镜

5.2.4.7按照6.5.1规定的方法进行检验,护目镜不得被击穿或破碎。5.2.4.2按照6.5.2规定的方法进行检验,护日镜可见光透过率不小于85%。5.2.5头盔佩戴装置强度性

按照6.6规定的方法进行检验,不得出现伸长量超过25mm或系带撕裂撕断、连接件脱落及搭扣松脱的现象,并在6.7规定的检验中不得出现以上现象。5.2.6头吸收磁撞能量性能

以传递到头型上的加速度及其作用时间衡量,检验按照6.7规定的方法进行。5.2.6.1全盔

a)加速度峰值不超过300g;

b)加速度超过150g的作用时间应小于4ms。5.2.6.2半盘

a)加速峰值不超过400g;

b)加速度超过200g的作用时间应小于2ms(加速度峰值均不超过300g,此项不作要求);c)加速度超过150g的作用时间应小于4ms。5.2.7头盔耐穿透性能

按照6.8规定的方法进行检验,钢锥不得穿透头盔与头型产生接触。6检验方法

6.1实验室环境条件

GB 811-1998

温度21℃±5℃,相对湿度40%~80%。6.2头盔结构、规格尺寸、保护区检验6.2、1检验工具

分度值为0.5mm的长度测量器具及小,中、大号标准头型。6.2.2检验步

a)用测量器具检测壳体内、外表面的连接件及通风孔等;b)测量头盔规格尺寸及保护区,将头盔佩戴到相应规格的标准头型上,顶端加5kg载荷,测量头盔的保护区,并标出试验区;

c)检验结巢按5.1及5.2.1规定评定。6.3头盔质量检验

6.3.1检验工具

分度值为0.01kg的秤。

6.3.2检验步

a)称量并记录盔质量,按kg计,有效数字取三位;b)检验结果按5.2.2规定评定。6.4头盔视野检验

6.4.1检验装

由视野计支架、角度标尺、标杆、头型及头型固定座等组成,装置应满足以下技术要求:a)标杆旋转中心位置应处于头型中央失状面的眼顶高114mm、眼突枕突距182mm的前点上,以保证测量的视野为人眼水平左、右及上、下视野:b)分度值为1°

c)量程范围应满足5.2.3要求。6.4.2检验步骤

a)将头盔端正地佩戴在头型上;b)测量左、右水平视野时,将角度标尺放置水平位,转动标杆紧靠所测头盔左、右边缘,标杆在角度尺上指示的角度值即为头盔左、右水平视野;c)测量上、下视野时,将角度标尺由水平位转向垂直位,转动标杆紧靠所测头盔上、下边缘,标杆在角度尺上指示的角度值即为头上、下视野;d)检验结巢按5.2.3规定评定。6.5头盔护目镜性能检验

6.5.1护目镜冲击强度性能检验

6.5.1.1检验装置

由铅球(质量1g士0.1g、直径5.5mm土0.1mm)及固头盔的专用箱组成。6.5.1.2检验步骤

a)将配有护目镜的头盔佩戴到固定头盔的专用箱内的美型上,b)将铅球对准护目镜检验位萱,铅球以140~170m/s的速度击中护目镜,检查护目镜摄坏情况;c)在护目镜上任选三点进行检验,各点间距80mm土5mm;d)检验结巢按5.2.4.1规定评定。6.5.2护日镜透过率性能检验

6.5.2.1检验装置

透过率测定装置的示值误差不大于3%。6.5.2.2检验步骤

a)将被检验护日镜置于测量装置上,6

GB 811—1998

b)在护目镜上任选三点进行检验,各点间距80mm士5mm;c)检验结果按5.2.4.2规定评定。6.6头盔佩戴装置强度检验

6.6.1检验装置

由架体、头型、标尺、码、加载机构及模拟下额装置(见图4)等组成。50

6.6.2检验步骤

图4模拟下装置

a)将头盔佩戴在头型上,系带穿过模拟下额并系紧之;b)按照表4施加初载荷,维持30 s,随即确定标尺起始零位;75

c)5~10s内,将载荷加至表4规定的检验载荷后,维持2min,随即读出标尺指示的伸长量;d)检验结果按5.2.5规定评定。表4头

头盔佩戴装置强度检验载荷

头盔种类

6.7头盔吸收碰撞能量性能检验

6.7.1头盔样品检验前处理

初载荷

检验载荷

136±1

头盔样品必须按照表5规定处理后方可进行检验。每顶头盔样品选一项处理。kg

高温或低温处理后的头盔样品应在5min内完成一处的两次检验;第二处检验,应将头盔样品放回保温箱中再处理20min以上,方可进行检验。水浸处理后的头盔样品,应淋干20min后进行检验。表5头盔检验前处理

6.7.2检验装置

4~24

由摆头式或落头式碰撞试验台及测试分析仪器系统组成。试验台应符合5.2.6、6.7.2.1、6.7.3有关保证碰撞能量、碰撞效果.致的规定。6.7.2.1碰撞试验台

由台架、头型、头型固定架、升降释放机构、砧、砧座及座基等部件组成,其主要部件应满足以下技术7

要求:

G3811-1998

a)头型:由近似人体头部率响应的结构及金属材料制成,频率响应1400Hz以下苹坦,最低共振频率为2500H2。头型分小,中大兰个型号,见表6及图5。坠落头型的总质量(含传感器及连接件)分别为小号4+6,中号58,人号6-01kg。其中,传感器及连接件的质量不大于坠落头型总质量的25%。表6头型尺寸

水平围

耳额距

联项高

图5头型

b)砧及砖座:砖系圆形平板砧,用工具钢(T10A)制成,直径127mm、厚度15mm以上,碰撞面粗糙度不低于R.0.8、硬度不低于HRC50。砧与砧座刚性连接,砧座须刚性固定在座基上,并保证砧碰撞面与头型碰撞点法线垂直

e)座基:由钢筋混凝上制成,座基质量不小于1.6t。d)升降释放机构:以不影响头型(含头型固定架)佩戴被检头盔后自由整落的结构形式制作,6.7.2.2测试分析仪器系统

由加速度传感器、放大器及数据处理、显示及记录等部分组成,其主要性能要求如下:a)频率响应范围02-1000Hz,频带截止点3+9dB,衰减斜率9--24dB/octb)满足5.2.6提出的加速度值检测要求。c)测量不确定度5%,

6.7.3检验步骤

a)将加速度传感器刚性地固定在头型磁撞检验部位,传感器敏感轴与头型碰撞点法线夹角不得大于5°

b)校准碰撞检验装置:调整碰撞试验台头型落高(落高系头型碰撞点至砖碰撞面之间垂距),使之与标准试块碰撞。加速度峰值必须达到400多,连续碰撞三次,每次碰撞加速度峰值偏蒸不大于3%;200g的作用时间偏差不大于0.1ms。检验前及检验后各进行一次校准,如检验后加速度峰值和200g作用时间超出上述要求,被认为检验结果无效。c)将经过检验前处理的头盔佩戴于相应的头型上,系紫系带,按表7检验条件进行检验。d)检验结果按5.2.6规笼评定。8

平板砧

6.8头盔耐穿透性能检验

6.8.1头盔检验前处理

GB 811 -1998

表7头盔吸收碰撞能量性能检验条件落高

1 830 mm±5 mm

检验部位

试验区的前、后、左、右

任选四处,相邻两处间

不小于120mm

按6.7.1规定,每顶头盔任选项处理,或在常温下进行检验。6.8.2坠落式穿透试验台

每处碰撞次数

每处两次,同一处碰

撞点偏移不大于5mm

由坠落台架、钢锥、头型、导轨及升降释放机构等组成,应满足以下技术要求:a)坠落台架:系实现钢锥沿导轨升降、释放、定向冲击头盔的架体,应保证6.8.3c)规定的钢锥落高要求。其底部固定于质量为不小于1t的钢筋混凝土基础上。b)钢锥:结构和尺寸见图6,材料为工具钢(T10A),质量3+g.05kg,硬度不低于HRC50。图中L为参与穿透部分的高度,应大于40mm。c)头型:须符合6.7.2.1a)有关头型尺寸的规定,并刚性地固定于坠落台架底部基础上。%

图6钢锥

6.8.3检验步骤

a)将经过检验前处理后的头盔佩戴于相应的头型上,系紧系带;b)在3.13规定的试验区内选择穿透检验部位;c)按照表8规定的检验条件进行检验;d)检验结果按5.2.7规定评定。表8头盔耐穿透检验条件

头盔种类

检验次数

注:落高系钢锥尖至头型试验点间的垂距7

检验规则

检验条件

钢锥落高

3000mm±5mm

2000mm±5mm

两次检验部位间距

不小于 75 mm

鉴于该行业产品特点,本标准不规定检验类别,仅规定有关基本要求,是对企业各类检验或国家监督检验的起码要求。企业须在此基础上根据本企业及产品情况,对检验类别、项目等有关抽检方案在企业标准中作出具体检验规定

7.1头盔(全盔或半盔)按结构、材料、规格尺寸相同的为一品种,每一品种按2000顶为一检验批(不9

GB 811- 1998

足者按一批计算),每批抽取样盔6顶。采取随机抽样,抽样场合不限。7.2样盔检验顺序、项目、要求及方法见表9。样盔检验分配,第1至6项和第8项每批抽取的6顶样盔全检,第8项在第7项检验后进行。表9检验顺序、项目、要求及方法顺序

检验项目

结构、规格尺寸

保护范围

护目镜

佩数装置强度

吸收碰撞能量

耐穿透性能

注:第7项高温、低温、水浸各检二顶。7.3不合格判定

要求章条号

5.1.1、5.1.2、5.1.3与表3

检验方法章条号

7.3.1样盔检验中,一项性能的一个单项指标不合格,则判定该检验批产品不合格。7.3.2当判定检验批产品不合格后,允许改进产品,提交第二次检验;但抽取样盔数量为第一次的两倍。如第二次检验仍不合格,则判定该批产品为不合格。8标志、包装、运输和贮存

8.1标志

每顶头盔应有以下永久性标志:a)产品名称;

b)生产厂名称和厂址;bzxz.net

c)商标;

d)产品种类;

e)产品型号、规格;

f)生产日期、产品批号或编号;g)产品生产许可证编号;

h)合格标志。

8.2包装、运输和存

8.2.1产品包装箱上应有8.1规定的有关标志。8.2.2产品在运输和贮存时要注明防止碰撞、受潮和有机化学物品的侵蚀。8.2.3应附产品中文使用说明书,至少应说明以下几点内容:a)应提醒购买者挑选适合自已头型尺寸的合格的头盔;b)使用时必须系紧系带;

c)头盔如果发生过一次较大撞击事故应停止使用或送工厂鉴定是否可继续使用;d)注意保管,不要用有腐蚀性溶剂擦洗头盔外表,不要撞击头盔;e)使用期限由工厂根据产品情况提出。10

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

本标准是对GB81189的修订。

本标准与GB811一89有关章、节差别如下:第4章,原标准头盔按性能要求分甲、乙两种;现改为按头盔结构和性能分全盔与半盔,每种又分成小、中、大三个规格尺寸。

第5章,对头盔通风孔、壳体内外表面突出物等提出新的要求;明确了上、下视野及头盔质量要求;对全盔增加了护目镜抗冲击强度及透过率性能要求。第6章,规范了检验方法;增加了护目镜抗冲击强度及透过率的检验。第7章,修订了检验规则;删除了与现行法规不相符的条款。第8章,增加了包装、运输和贮存要求。本标准自实施之日起,同时代替GB81189。本标准由中华人民共和国公安部提出。本标准由中华人民共和国公安部交通管理局归口。本标准由空军第四研究所负责起草,公安交通安全产品质量监督检测中心、河北产品质量监督检验所参加起草。

本标准主要起草人:十福生、徐建仁、魏光松、李云鹤、俞春俊、杨家森。本标准1989年2月首次发布。

1范围

中华人民共和国国家标准

摩托车乘员头盔

Helmets for motorcycle usersGB 811-1998

代替 GB 811—89

本标准规定了摩托车乘员头盔的基本结构、种类和规格、技术要求、检验方法及检验规则等。本标准适用于摩托车驾驶员及乘坐人员(二者简称乘员)佩戴的头盔。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB10000一88中国成年人人体尺寸3定义

本标准采用下列定义。

3.1摩托车乘员头盔(以下简称头盔)保护摩托车乘员头部的装具。

3.2壳体

头盔的外层结构。

3.3缓冲层

吸收冲击能量的适体垫层。

3.4舒适衬垫

保证头部佩戴舒适的衬垫。

3.5佩戴装置

保证头盔牢固地佩戴于头部的部件。3.6护目镜

遮挡眼面部又不影响观察的眼面部防护部件。3.7护目镜透过率

透过护目镜可见光的光通量与人射光通量之比。3.8全盔

指壳体与缓冲层能覆盖保护区,能对眼、面、下颌部起保护作用。其壳体与护颌部件为一整体结构的头盔。

3.9半盔

指壳体与缓冲层能覆盖保护区的头盔。3.10基础平面

国家质量技术监督局1998-07-02批准2

1999-06-01实施

GB811-1998

由左、右屏点和右下点确定的水平,也称头水平面,邸图1中O-O平面。在,右耳屏点

右眶下点

图1基础平面(OO')侧视图

3.11参考虾面

距基础平面以上一定距离的平面,该距离由头型型号决定,见图2及表1。3.12试验头型(以下简称头型)检验头鑫时,模拟人头部几何外形和力学性质的头部模型。3.13试验区

头盔的捡验范围,即图2中的A一A以上部位。Z-Z为中央垂直轴。艺

参考乎面

图2参考平面和试验区(A—A以上部分)侧视图表1不同头型型号的基础平面和参考平面实

3.14保护区

头盔保护头部的范围,即图3中的ACDEF上包线部分。不同规格尺寸头盔的保护区范围见表2。3.15眼项商

眼外角点至头顶点垂距。

3.16眼突枕突距

眼前突点至枕后突点水平距离。3

种类和规格

参考平面

GB811-1998

图3头部保护区(ACDEF上包线部分)侧视图表2不同规格尺寸头盔的保护范围尺

头盔按结构和性能分全盔与半盔两种,每种按GB10000中的头围分小、中、大二个规格尺寸,应分别满足第5章规定的有关要求。见表3。表3

头盔规格尺寸

注:头围尺寸允许小于表6头水平围20mm。5技术要求

5.1结构

头盔由壳体、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、护目镜等组成。5.1.1壳体

a)用质地坚韧、耐用并能较多地吸收冲击能量的材料制成;b)表面涂层颜色鲜明、光洁,不易沾污及脱落;c)在检验中壳体应保持完整无损,不得出现裂口;头围尺

540~~560

560~580

580~~600

d)壳体可拆卸部件取下后,不得降低其防护性能,也不得对人头,颈部造成刺伤;mm

e)护目镜连接件不得超过壳体外表面7mm,系带等其他连接件不得超过壳体内、外表面3mm,连接件不得有毛边;

f)壳体设通风孔时,其孔径不大于13mm;4

GB 811-1998

名)边沿应镶嵌软质圆钝的缘圈,以防直接损伤头颈部;h)应覆盖头部保护区(含耳罩部分)。5.1.2缓冲层

a)用能较多地吸收碰撞能量,对人体无赛、无害的材料制成:b)形状、规格尺寸适体,佩戴不移位;c)如设通风孔,其孔径不大于13mm,d)应覆头部保护区(耳罩可视作缓冲层的一部分)。5.1.3舒适过垫

a)用体感舒适,吸汗,透气,对皮肤无毒、无害的耐用材料制成;b)舒适衬垫(含标记)与缓冲层连接,不得使用对人体有毒或有蚀性的粘合剂,也不得用针线缝制;

c)保证头盔佩戴的舒适性。

5.1.4佩戴装置

由系带、搭扣及连接部件组成。结构应保证乘员佩戴头盔牢靠舒适,解脱方便。5.1.5护目镜

由满足透光性能和冲击强度性能的材料制成5.2性能

5.2.1保护范围?

必须覆盖图3所示的头部保护区。5.2.2头盔质量(含附件)

按照6.3规定进行检验,全盔不大于1.60kg;半盔不大于1.30kg5.2.3头盔视野

按照6.4规定的方法进行检验,左、右水平视野不小于105°,上视野不小于7°,下视墅不小于30°。5.2.4头盔护目镜

5.2.4.7按照6.5.1规定的方法进行检验,护目镜不得被击穿或破碎。5.2.4.2按照6.5.2规定的方法进行检验,护日镜可见光透过率不小于85%。5.2.5头盔佩戴装置强度性

按照6.6规定的方法进行检验,不得出现伸长量超过25mm或系带撕裂撕断、连接件脱落及搭扣松脱的现象,并在6.7规定的检验中不得出现以上现象。5.2.6头吸收磁撞能量性能

以传递到头型上的加速度及其作用时间衡量,检验按照6.7规定的方法进行。5.2.6.1全盔

a)加速度峰值不超过300g;

b)加速度超过150g的作用时间应小于4ms。5.2.6.2半盘

a)加速峰值不超过400g;

b)加速度超过200g的作用时间应小于2ms(加速度峰值均不超过300g,此项不作要求);c)加速度超过150g的作用时间应小于4ms。5.2.7头盔耐穿透性能

按照6.8规定的方法进行检验,钢锥不得穿透头盔与头型产生接触。6检验方法

6.1实验室环境条件

GB 811-1998

温度21℃±5℃,相对湿度40%~80%。6.2头盔结构、规格尺寸、保护区检验6.2、1检验工具

分度值为0.5mm的长度测量器具及小,中、大号标准头型。6.2.2检验步

a)用测量器具检测壳体内、外表面的连接件及通风孔等;b)测量头盔规格尺寸及保护区,将头盔佩戴到相应规格的标准头型上,顶端加5kg载荷,测量头盔的保护区,并标出试验区;

c)检验结巢按5.1及5.2.1规定评定。6.3头盔质量检验

6.3.1检验工具

分度值为0.01kg的秤。

6.3.2检验步

a)称量并记录盔质量,按kg计,有效数字取三位;b)检验结果按5.2.2规定评定。6.4头盔视野检验

6.4.1检验装

由视野计支架、角度标尺、标杆、头型及头型固定座等组成,装置应满足以下技术要求:a)标杆旋转中心位置应处于头型中央失状面的眼顶高114mm、眼突枕突距182mm的前点上,以保证测量的视野为人眼水平左、右及上、下视野:b)分度值为1°

c)量程范围应满足5.2.3要求。6.4.2检验步骤

a)将头盔端正地佩戴在头型上;b)测量左、右水平视野时,将角度标尺放置水平位,转动标杆紧靠所测头盔左、右边缘,标杆在角度尺上指示的角度值即为头盔左、右水平视野;c)测量上、下视野时,将角度标尺由水平位转向垂直位,转动标杆紧靠所测头盔上、下边缘,标杆在角度尺上指示的角度值即为头上、下视野;d)检验结巢按5.2.3规定评定。6.5头盔护目镜性能检验

6.5.1护目镜冲击强度性能检验

6.5.1.1检验装置

由铅球(质量1g士0.1g、直径5.5mm土0.1mm)及固头盔的专用箱组成。6.5.1.2检验步骤

a)将配有护目镜的头盔佩戴到固定头盔的专用箱内的美型上,b)将铅球对准护目镜检验位萱,铅球以140~170m/s的速度击中护目镜,检查护目镜摄坏情况;c)在护目镜上任选三点进行检验,各点间距80mm土5mm;d)检验结巢按5.2.4.1规定评定。6.5.2护日镜透过率性能检验

6.5.2.1检验装置

透过率测定装置的示值误差不大于3%。6.5.2.2检验步骤

a)将被检验护日镜置于测量装置上,6

GB 811—1998

b)在护目镜上任选三点进行检验,各点间距80mm士5mm;c)检验结果按5.2.4.2规定评定。6.6头盔佩戴装置强度检验

6.6.1检验装置

由架体、头型、标尺、码、加载机构及模拟下额装置(见图4)等组成。50

6.6.2检验步骤

图4模拟下装置

a)将头盔佩戴在头型上,系带穿过模拟下额并系紧之;b)按照表4施加初载荷,维持30 s,随即确定标尺起始零位;75

c)5~10s内,将载荷加至表4规定的检验载荷后,维持2min,随即读出标尺指示的伸长量;d)检验结果按5.2.5规定评定。表4头

头盔佩戴装置强度检验载荷

头盔种类

6.7头盔吸收碰撞能量性能检验

6.7.1头盔样品检验前处理

初载荷

检验载荷

136±1

头盔样品必须按照表5规定处理后方可进行检验。每顶头盔样品选一项处理。kg

高温或低温处理后的头盔样品应在5min内完成一处的两次检验;第二处检验,应将头盔样品放回保温箱中再处理20min以上,方可进行检验。水浸处理后的头盔样品,应淋干20min后进行检验。表5头盔检验前处理

6.7.2检验装置

4~24

由摆头式或落头式碰撞试验台及测试分析仪器系统组成。试验台应符合5.2.6、6.7.2.1、6.7.3有关保证碰撞能量、碰撞效果.致的规定。6.7.2.1碰撞试验台

由台架、头型、头型固定架、升降释放机构、砧、砧座及座基等部件组成,其主要部件应满足以下技术7

要求:

G3811-1998

a)头型:由近似人体头部率响应的结构及金属材料制成,频率响应1400Hz以下苹坦,最低共振频率为2500H2。头型分小,中大兰个型号,见表6及图5。坠落头型的总质量(含传感器及连接件)分别为小号4+6,中号58,人号6-01kg。其中,传感器及连接件的质量不大于坠落头型总质量的25%。表6头型尺寸

水平围

耳额距

联项高

图5头型

b)砧及砖座:砖系圆形平板砧,用工具钢(T10A)制成,直径127mm、厚度15mm以上,碰撞面粗糙度不低于R.0.8、硬度不低于HRC50。砧与砧座刚性连接,砧座须刚性固定在座基上,并保证砧碰撞面与头型碰撞点法线垂直

e)座基:由钢筋混凝上制成,座基质量不小于1.6t。d)升降释放机构:以不影响头型(含头型固定架)佩戴被检头盔后自由整落的结构形式制作,6.7.2.2测试分析仪器系统

由加速度传感器、放大器及数据处理、显示及记录等部分组成,其主要性能要求如下:a)频率响应范围02-1000Hz,频带截止点3+9dB,衰减斜率9--24dB/octb)满足5.2.6提出的加速度值检测要求。c)测量不确定度5%,

6.7.3检验步骤

a)将加速度传感器刚性地固定在头型磁撞检验部位,传感器敏感轴与头型碰撞点法线夹角不得大于5°

b)校准碰撞检验装置:调整碰撞试验台头型落高(落高系头型碰撞点至砖碰撞面之间垂距),使之与标准试块碰撞。加速度峰值必须达到400多,连续碰撞三次,每次碰撞加速度峰值偏蒸不大于3%;200g的作用时间偏差不大于0.1ms。检验前及检验后各进行一次校准,如检验后加速度峰值和200g作用时间超出上述要求,被认为检验结果无效。c)将经过检验前处理的头盔佩戴于相应的头型上,系紫系带,按表7检验条件进行检验。d)检验结果按5.2.6规笼评定。8

平板砧

6.8头盔耐穿透性能检验

6.8.1头盔检验前处理

GB 811 -1998

表7头盔吸收碰撞能量性能检验条件落高

1 830 mm±5 mm

检验部位

试验区的前、后、左、右

任选四处,相邻两处间

不小于120mm

按6.7.1规定,每顶头盔任选项处理,或在常温下进行检验。6.8.2坠落式穿透试验台

每处碰撞次数

每处两次,同一处碰

撞点偏移不大于5mm

由坠落台架、钢锥、头型、导轨及升降释放机构等组成,应满足以下技术要求:a)坠落台架:系实现钢锥沿导轨升降、释放、定向冲击头盔的架体,应保证6.8.3c)规定的钢锥落高要求。其底部固定于质量为不小于1t的钢筋混凝土基础上。b)钢锥:结构和尺寸见图6,材料为工具钢(T10A),质量3+g.05kg,硬度不低于HRC50。图中L为参与穿透部分的高度,应大于40mm。c)头型:须符合6.7.2.1a)有关头型尺寸的规定,并刚性地固定于坠落台架底部基础上。%

图6钢锥

6.8.3检验步骤

a)将经过检验前处理后的头盔佩戴于相应的头型上,系紧系带;b)在3.13规定的试验区内选择穿透检验部位;c)按照表8规定的检验条件进行检验;d)检验结果按5.2.7规定评定。表8头盔耐穿透检验条件

头盔种类

检验次数

注:落高系钢锥尖至头型试验点间的垂距7

检验规则

检验条件

钢锥落高

3000mm±5mm

2000mm±5mm

两次检验部位间距

不小于 75 mm

鉴于该行业产品特点,本标准不规定检验类别,仅规定有关基本要求,是对企业各类检验或国家监督检验的起码要求。企业须在此基础上根据本企业及产品情况,对检验类别、项目等有关抽检方案在企业标准中作出具体检验规定

7.1头盔(全盔或半盔)按结构、材料、规格尺寸相同的为一品种,每一品种按2000顶为一检验批(不9

GB 811- 1998

足者按一批计算),每批抽取样盔6顶。采取随机抽样,抽样场合不限。7.2样盔检验顺序、项目、要求及方法见表9。样盔检验分配,第1至6项和第8项每批抽取的6顶样盔全检,第8项在第7项检验后进行。表9检验顺序、项目、要求及方法顺序

检验项目

结构、规格尺寸

保护范围

护目镜

佩数装置强度

吸收碰撞能量

耐穿透性能

注:第7项高温、低温、水浸各检二顶。7.3不合格判定

要求章条号

5.1.1、5.1.2、5.1.3与表3

检验方法章条号

7.3.1样盔检验中,一项性能的一个单项指标不合格,则判定该检验批产品不合格。7.3.2当判定检验批产品不合格后,允许改进产品,提交第二次检验;但抽取样盔数量为第一次的两倍。如第二次检验仍不合格,则判定该批产品为不合格。8标志、包装、运输和贮存

8.1标志

每顶头盔应有以下永久性标志:a)产品名称;

b)生产厂名称和厂址;bzxz.net

c)商标;

d)产品种类;

e)产品型号、规格;

f)生产日期、产品批号或编号;g)产品生产许可证编号;

h)合格标志。

8.2包装、运输和存

8.2.1产品包装箱上应有8.1规定的有关标志。8.2.2产品在运输和贮存时要注明防止碰撞、受潮和有机化学物品的侵蚀。8.2.3应附产品中文使用说明书,至少应说明以下几点内容:a)应提醒购买者挑选适合自已头型尺寸的合格的头盔;b)使用时必须系紧系带;

c)头盔如果发生过一次较大撞击事故应停止使用或送工厂鉴定是否可继续使用;d)注意保管,不要用有腐蚀性溶剂擦洗头盔外表,不要撞击头盔;e)使用期限由工厂根据产品情况提出。10

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 热门标准

- 国家标准(GB)

- GB/T18204.4-2000 公共场所毛巾、床上卧具微生物检验方法细菌总数测定

- GB/T11839-1989 二氧化铀芯块中硼的测定 姜黄素萃取光度法

- GB/T5738-1995 瓶装酒、饮料塑料周转箱

- GB/T21238-2007 玻璃纤维增强塑料夹砂管

- GB/T28809-2012 轨道交通 通信、信号和处理系统 信号用安全相关电子系统

- GB/T15917.3-1995 金属镝及氧化镝化学分析方法 对氯苯基荧光酮--溴化十六烷基三甲基胺分光光度法测定钽量

- GB5793-1986 字鼓式行式打印机色带卷轴基本尺寸

- GB/T11813-2008 压水堆燃料棒氦质谱检漏

- GB/T38780-2020 竹席

- GB/T10827.5-2023 工业车辆 安全要求和验证 第5部分:步行式车辆

- GB/T14652.2-2001 小艇﹐非耐火燃油软管

- GB12528.1-1990 交流额定电压3 kV及以下铁路机车车辆用电缆(电线) 一般规定

- GB/T3907-1983 工业无线电干扰基本测量方法

- GB/T15969.5-2002 可编程序控制器 第5部分: 通信

- GB19148.2-2003 插脚式灯座的型式和尺寸

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2