- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 国家标准(GB) >>

- GB/T 15823-2009 无损检测 氦泄漏检测方法

标准号:

GB/T 15823-2009

标准名称:

无损检测 氦泄漏检测方法

标准类别:

国家标准(GB)

标准状态:

现行-

发布日期:

2009-05-26 -

实施日期:

2009-12-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar .pdf下载大小:

2.19 MB

标准ICS号:

试验>>19.100无损检测中标分类号:

机械>>机械综合>>J04基础标准与通用方法

替代情况:

替代GB/T 15823-1995采标情况:

MOD ASME BPVC-Ⅴ-2007

点击下载

标准简介:

标准下载解压密码:www.bzxz.net

本标准规定了氦泄漏检测的方法和要求。这些检测方法或技术可用来确定泄漏位置或测量泄漏率。具体的检测技术见附录A~附录C。 GB/T 15823-2009 无损检测 氦泄漏检测方法 GB/T15823-2009

部分标准内容:

ICS19.100

中华人民共和国国家标准

GB/T15823—2009

代替GB/T15823—1995

无损检测

氮泄漏检测方法

Non-destructive testingTest methods for helium leak testing2009-05-26发布

数码防伪

标准分享网bzfxw.com免费下载中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

2009-12-01实施

GB/T15823—2009

本标准修改采用ASMEBPVC-V-2007的第10章《BPVCSectionV-NondestructiveExamination,Article10-LeakTesting》(英文版)。本标准根据ASMEBPVC-V-2007的第10章重新起草。考虑到我国国情,在采用ASMEBPVC-V-2007的第10章时,本标准做了一些修改。有关技术性差异如下:

部分章条内容做了合并和调整,章条号按GB/T1.1一2000重新编排;增加\书面检测工艺规程要求”(见A.2.1、B.2.1和C.2.1);删除ASME标准中的“评定”内容;删除ASME标准中的部分规范性附录。本标准代替GB/T158231995《氨泄漏检验》。本标准与GB/T15823-—1995相比主要变化如下:增加“规范性引用文件”(见第2章);增加“术语和定义”(见第3章);合并“一般要求”(1995年版的第2章和第3章;本版的第4章);删除1995年版的第4章、A5和B5的评定”;增加\检测”(见第5章);

将“示踪探头和护罩”分为示踪探头”和“护罩”(1995年版的附录B;本版的附录B和附录C);增加书面检测工艺规程要求”(见A2.1、B.2.1和C.2.1)。本标准的附录A、附录B和附录C为规范性附录。本标准由全国无损检测标准化技术委员会(SAC/TC56)提出并归口。本标准起草单位:上海锅炉厂有限公司、上海苏州美柯达探伤器材有限公司、上海材料研究所。本标准主要起草人:昊根华、赵成、宓中玉。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:—GB/T15823—1995。

1范围

无损检测

泄漏检测方法

GB/T15823-—2009

本标准规定了氮泄漏检测的方法和要求。这些检测方法或技术可用来确定泄漏位置或测量泄漏率。具体的检测技术见附录A附录C。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T5616无损检测应用导则

GB/T9445无损检测人员资格鉴定与认证(GB/T9445—2008,ISO9712:2005IDT)GB/T12604.7无损检测术语泄漏检测GB/T20737无损检测通用术语和定义(GB/T20737—2006,ISO/TS18173:2005,IDT)3术语和定义

GB/T12604.7和GB/T20737确立的术语和定义适用于本标准。4一般要求

4.1预泄漏检测

在采用更高灵敏度的检测方法之前,可先做一次预泄漏检测,以检出和排除一些大的泄漏。在这种检测过程中应注意不得封堵被检件上可能存在的泄漏4.2具体要求

采用本标准的泄漏检测方法或技术,应考虑下列各项:检测人员资格和证书(见GB/T9445);a)

b)技术标准;

c)检测范围;

d)可接受的检测灵敏度或泄漏率;e)报告要求;

f)记录保存。

4.3设备和器材

4.3.1压力表/真空表

4.3.1.1量程

在泄漏检测中使用刻度指示式或记录式压力表时,它的量程范围宜是预期最大压力的2倍。但其量程不得小于最大压力的1.5倍,也不大于4倍。这些量程的限度不限于刻度指示式或记录式真空表附录A~附录C中所列其他类型压力表的量程要求,应按相应附录的规定。4.3.1.2检定

在使用前,所用的指示式和记录式压力表/真空表应检定合格。1

GB/T15823—2009

在使用中,每年至少应检定一次。若在使用中发现异常,应重新进行检定。4.3.1.3位置

进行压力/真空泄漏检测时,指示式压力表应与被检件直接相连,或从远端与被检件相连接,使检测人员在检测的全过程中易于观察到这些压力表/真空表。对规定需用一个或多个压力表/真空表的大型容器或被检系统,推荐采用一种记录式压力表/真空表,以替代两个或多个指示式压力表/真空表中的某一个。4.3.1.4应用

当附录A~附录C要求使用其他类型压力表/真空表时,它们可以替代相应数量的指示式或记录式压力表而单独使用,亦可联合使用。4.3.2温度测量装置

当附录A~附录C要求温度测量时,温度测量装置应检定合格。4.3.3泄漏标准漏孔

用于氨质谱仪检漏的标准漏孔可分为如下两类:a)渗透型标准漏孔

具有1×10/pa

b)通道型标准漏

一渗透型标准漏孔应是经过熔制并已校准的玻璃或石英的渗透型漏孔,它.m/s~1×10-Pa-m/s的氢气泄漏率,并应检定合格通道型标准漏孔应是使示踪气体透过一个管子用氮气校准的通道型漏孔,它应具有与所要求的检测灵敏度和示踪气体的实际百分比浓度的乘积相等或更小的泄漏率,并应检定合格。

5检测

5.1检测准备

5.1.1表面准备

被检部位表面应无油、油脂、油漆以及其他可能妨碍检测的污物。当采用液体来清洁部件或是在泄漏检测前进行水压试验或液压气动试验时,则被检件在检测前应充分干燥。5.1.2密封

检测前,应使用塞子盖板、密封脂、胶合剂或其他能在泄漏检测后易于全部去除的合适材料把所有的孔加以密封,密封用的材料不应含示踪气体。5.1.3检测温度

被检件在检测时的最低温度,应按各附录的要求,或符合相关产品设计文件和采购技术条件中对被检件作液压、液压气动或气压等试验时的规定。检测时的最低或最高温度,不应超过所采用的泄漏检测方法或技术所允许的温度。5.1.4压力/真空(压力极限)

除非相关设计文件和采购技术条件另有规定,需做压力泄漏检测的部件,不能在超过设计压力25%的压力情况下做检测。

5.2检测时机

宜在液压或液压气动检测之前进行泄漏检测。若验收方认为必要,可在液压或液压气动检测之后再进行一次泄漏检测。压力容器未经设计计算确认不应抽真空。5.3检测方法和技术

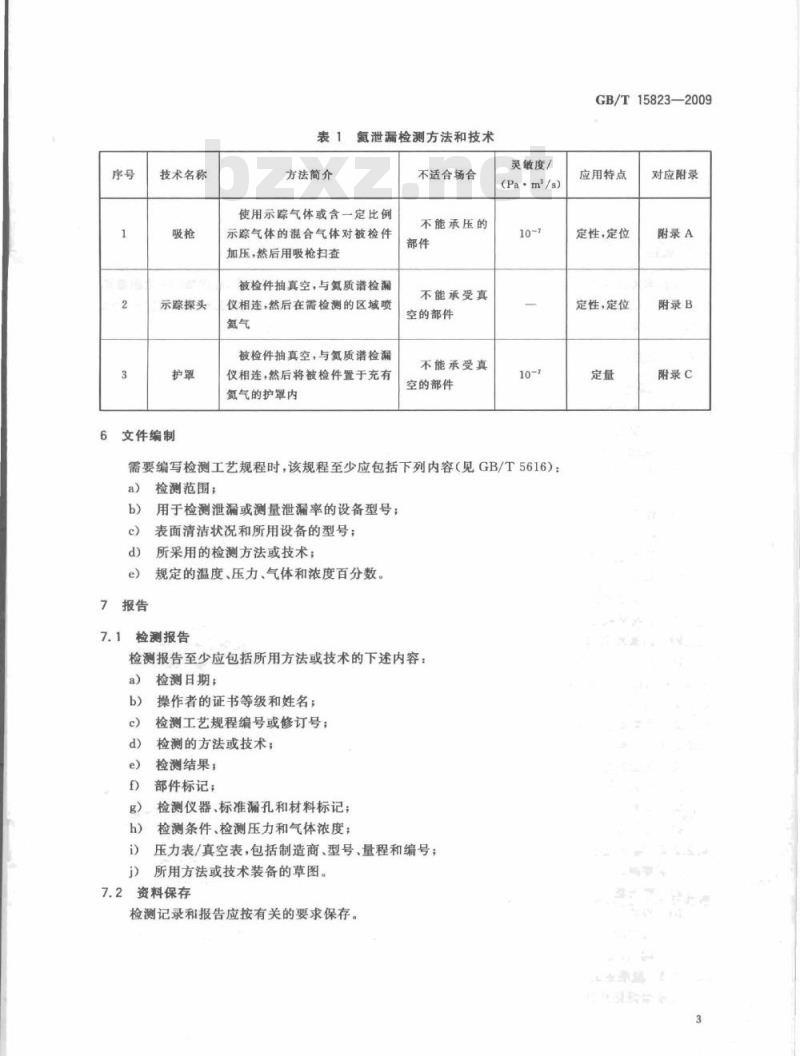

常见的氮气检漏方法和技术见表1。表1所列各种氮气泄漏检测方法和技术的具体要求见附录A~附录C。2

技术名称

示踪探头

文件编制

表1氨泄漏检测方法和技术

方法简介

使用示踪气体或含一定比例

示踪气体的混合气体对被检件

加压,然后用吸枪扫查

被检件抽真空,与氮质谱检漏

仪相连,然后在需检测的区域喷氨气

被检件抽真空,与氮质谱检漏

仪相连,然后将被检件置于充有氮气的护罩内

不适合场合

不能承压的

不能承受真

空的部件

不能承受真

空的部件

灵敏度/

(Pa·m/s)

需要编写检测工艺规程时,该规程至少应包括下列内容(见GB/T5616):a)

检测范围:

7报告

用于检测泄漏或测量泄漏率的设备型号;表面清洁状况和所用设备的型号:所采用的检测方法或技术;

规定的温度、压力、气体和浓度百分数。7.1

检测报告

检测报告至少应包括所用方法或技术的下述内容:a)

检测日期;

操作者的证书等级和姓名;

检测工艺规程编号或修订号;

检测的方法或技术;

检测结果,

部件标记;

检测仪器、标准漏孔和材料标记;检测条件、检测压力和气体浓度;压力表/真空表,包括制造商、型号、量程和编号;j)

所用方法或技术装备的草图。

7.2资料保存

检测记录和报告应按有关的要求保存。GB/T158232009

应用特点

定性,定位

定性,定位

对应附录

附录A

附录 B

附录C

GB/T15823—2009

A.1概述

附录A

(规范性附录)

吸枪技术

本技术叙述用氨质谱仪检测加压部件的微量示踪氨气,检漏仪有高的灵敏度,能探测出一个密闭体或分隔两个压力不同区域的隔板上的一一个小开口处,从较低压力一侧漏出的氮气流,或者测出存在于混合气体中的氮气。吸枪技术是一种半定量的方法,用以探测泄漏并确定其位置,不能作定量用。A2

一般要求

书面检测工艺规程要求

应采用本标准和列规定中的要求:a)

检漏仪型号

探测器型

表面温度

表面状态0

标准漏孔型号

示踪气体装度;

压力表;

试验压力

保压时间

系统灵敏度

扫查距离、

验收准则;

度及方式

后清洗方式;

人员资格。

设备和器材

应采用能传感和测量微量氮气的氮质谱仪,并采用下述一种或几种信号装置来指示泄漏:a)

仪器上的或附接于仪器上的仪表;音响装置

指示灯

A.2.2.2辅助设备

能发出可听信号的扬声器或耳机:能发出可见光的指示灯。

当需要时,可以使用以下辅助设备:稳压器

当供电线路有电压波动时,应在仪器上接一个稳压器;所有需检查的部位都应以吸枪扫查,吸枪用一段波纹管与仪器相连接,为了缩短响应时间和净化时间,除非检测装置是特殊设计能用较长的软管获得短的响应时间和净化时间,否则软管的长度应约为4570mm。A.2.2.3校准泄漏标准漏孔

校准泄漏标准漏孔可以是按本标准4.3.3的渗透型或通道型标准漏孔。采用标准漏孔的类型应根4

据仪器或设备灵敏度要求而定,或者按有关设计规范。A.3校准

A.3.1仪器校准

A.3.1.1预热

GB/T15823—2009

在用已经检定的标准漏孔进行校准之前,仪器应先通电预热,预热的最少时间应按照仪器制造厂的规定。

A.3.1.2校准

仪器应按照仪器制造厂的操作和维修手册,用4.3.3a)所述的渗透型标准漏孔进行校准,使设备处于最佳或最合适灵敏度下,设备对氮的最小灵敏度为1×10-loPa·m/sA.3.2系统校准

A.3.2.1泄漏标准漏孔大小

用于系统校准的,含有100%氮浓度的毛细管型标准漏孔,其最大泄漏率Q应按下式计算:QXC

式中:

毛细管型标准漏孔的漏率,单位为帕立方米每秒(Pa·m/s);所要求的被检系统灵敏度,单位为帕立方米每秒(Pa-m/s);C检测时被检系统内的实际氮浓度,%。A.3.2.2扫查速率

.(A.1)

在将检漏仪吸枪与仪器连接后,进行检测前的系统校准时,应将吸枪嘴在校准漏孔上扫查。扫查时,吸枪嘴与标准漏孔应保持在3mm以内,对被检系统的扫查速率不应超过能检出标准漏孔泄漏的速率。

A.3.2.3响应时间)

在系统校准时应观察出现一个指示信号以及使仪器输出达到稳定所需要的时间,通常希望这个时间尽可能短,以减少碗定泄漏位置所需的时间。A.3.2.4校准频度和灵敏度

除非设计规范另有规定检测系统的灵敏度应在检测前和检测后,以及中间每间隔不超过2h均做一次测定。在任何一次校准中如果仪器偏转,音响报警或指示灯表明系统不能检出A.3.2.2所述的泄漏,则仪器应重新校准,并且从一次合格的校准核查以后所有的检测部位均应重新检测。A.4检测

A.4.1检测场所

需检测的部件,如有可能,应避免通风,或者处于不会因通风而使检测所要求的灵敏度降低的场所。A.4.2示踪气体浓度

除非设计规范另有规定,氮示踪气体的浓度在检测压力下,应至少为10%体积浓度。A.4.3保压时间

检测之前,检测压力应至少先保持30min。如果在下述情况下氮气会立刻扩散,则最小的允许保压时间也可短于上述规定:

a)对于开口的部件,采用特殊的临时性装置(如:抽气罩)试验短的部分。b)在用氮气进行首次加压以前,已经部分抽空的部件。5

GB/T15823-—2009

A.4.4扫查距离

在A.4.3要求的保压时间以后,吸枪嘴应在被检表面上方通过。扫查时吸枪嘴与被检表面的距离应保持在3mm以内。如果系统校准时采用较此更小的距离,则检测扫查时的距离不应超过该距离。A.4.5扫查速率

最大扫查速率应按A.3.2.2确定。A.4.6扫查方向

检测时,扫查应从被检部件的最下部开始,然后渐次向上。A.4.7泄漏检出

泄漏的显示或检出应按A.2.2.1所述的方式实现。A.5应用实例

A.5.1传热管检测

当检测热交换器传热管管壁的泄漏时,吸枪应插人每一管端,并保持在经过验证而确定的一段时间,检测扫查应从管板管列的最低部分开始,然后渐次向上扫查。A.5.2传热管-管板接头检测

传热管-管板接头检测可采用胶囊包的方法,胶囊包可为漏斗式,小端与吸枪嘴相连,大端置于传热管-管板的接头之上。如果采用胶囊包,探测时间应这样确定:将胶囊包置于毛细管型标准漏孔的针孔上部,并记录出现仪器响应所需的时间。B.1概述

附录B

(规范性附录)

示踪探头技术

本技术叙述使用氮质谱仪检测抽空部件中的微量示踪氨气GB/T15823—2009

当使用示踪探头检测时,检漏仪要有高的灵敏度,能探测出从一些微小开口的较高压力一侧,流经抽空的密封体或分隔两个压力不同区域隔板的氢气流,并确定泄漏的位置,这是一种半定量的技术,不能作定量用。

B.2一般要求

书面检测工艺规程要求

应采用本标准和下列规定中的要求:检漏仪型号

示踪探头型号:

表面温度

表面状卷

泄漏标准漏孔型号;

气体及浓度;

示踪气

真空源

真空表,

试验压电s

保压时间:

系统灵敏度,

扫查距离、速度及方式:

验收准则:

人员资格。

设备和器材

应采用能传感和测量微量示踪氨气的氨质谱仪,并采用下述一种或几种信号装置来指示泄漏:a)

仪器上的或附接于仪器上的仪表;音响装置

指示灯

辅助设备

能发出可听信号的扬声器或耳机,能发出可见光的指示灯。

当需要时,可以使用以下辅助设备:a)

稳压器

当供电线路有电压波动时,应在仪器上接一个稳压器:辅助泵系统

当检测设备需要使用辅助真空泵系统时,系统的绝对压力和泵速应能使检测灵敏度和响应时间达到要求;

多向接头一

示踪探头

真空表

能正确连接仪器真空计、辅助泵、标准漏孔和被检部件的管子和阀门;一与100%氨气源连接,在另一端使用一个有细小开口的阀门,用以调节氨气流;真空表的量程应能测量被抽空系统进行检测时的绝对压力,用于大系统的真空表的位置应尽可能远离泵系统的进气口。7

GB/T15823—2009

B.2.2.3校准泄漏标准漏孔

校准泄漏标准漏孔可以是渗透型或通道型标准漏孔,按仪器或灵敏度要求或按设计规范规定选用泄漏标准漏孔的类型。

B.3校准

B.3.1仪器校准

B.3.1.1预热

用已经检定的标准漏孔进行校准之前,仪器应先通电预热,预热的最少时间应按照仪器制造厂的规定。

B.3.1.2校准

仪器应按照仪器制造厂的操作和维修手册用本标准4.3.3a)所述的渗透型标准漏孔建立仪器的最佳或足够的灵敏度。仪器灵敏度至少为1X10-10Pa·m/s。B.3.2系统校准

B.3.2.1泄漏标准漏孔大小

将B.2.2.3所述的经检定的通道型泄漏标准漏孔与部件相连接,并尽可能远离检漏仪与部件的连接处。在校准检测系统时,经检定的泄漏标准漏孔应打开。B.3.2.2扫查速率

抽空后的部件达到足够的真空度时,将氨质谱仪连接到系统。通过示踪探头嘴横过泄漏标准漏孔对该系统进行校准,探头嘴应离泄漏标准漏孔6mm以内。对于100%氮示踪探头的已知流速,对检测系统的扫查速率不应超过能检出标准漏孔泄漏的速率。B.3.2.3响应时间

在系统校准时,应观察出现一个指示信号以及使仪器输出达到稳定所需要的时间,通常希望这个时间尽可能短,以减少确定泄漏位置所需的时间。B.3.2.4校准频度和灵敏度

除非设计规范另有规定,检测系统的灵敏度应在检测前和检测后,以及中间每间隔不超过4h均做一次测定。在任何一次校准中,如果仪器偏转,音响报警或指示灯表明系统不能检出B.3.2.2所述的泄漏,则仪器应重新校准,并且从上一次合格的校准以后所有的检测部位均应重新检测。B.4检测

B.4.1扫查速率

最大的扫查速率应按B.3.2.2确定。B.4.2扫查方向

检测扫查应从被检部件的最上部分开始,渐次向下扫查。B.4.3扫查距离

示踪探头应在被检表面上扫过,扫查时探头嘴与被检表面的距离应保持在6mm以内。如果在校准系统时采用较短的距离,则检测扫查时应不超过该距离。B.4.4泄漏检出

泄漏的显示或检出应按B.2.2.1所述。B.4.5流率

最小流率应按B.3.2.2设置。

C.1概述

附录C

(规范性附录)

护罩技术

本技术叙述使用氮质谱仪检测抽空部件内的微量氮气。GB/T15823—2009

当使用护罩法时,检漏仪应具有高灵敏度,能检出并测量从一些微小开口的较高压力一侧,流经抽空的密封体或分隔两个压力不同区域隔板的氮气流。这是一种定量的测量方法。C.2一般要求

C.2.1书面检测工艺规程要求

应采用本标准和下列规定中的要求:a)

检漏仪型号;

b)表面温度;下载标准就来标准下载网

表面状态;

泄漏标准漏孔型号;

示踪气体及浓度;

真空源;

真空表

试验压力;

保压时间;

系统灵敏度;

扫查距离、速度及方式;

1)验收准则;

人员资格。

C.2.2设备和器材

C.2.2.1仪器

应采用能传感和测量微量示踪氨气的质谱仪,应通过检测仪器上的或附接于仪器上的仪表来指示泄漏。

C.2.2.2辅助设备

当需要时,可使用以下辅助设备:稳压器一当供电线路有电压波动时,应在仪器上接一个稳压器;a)

辅助泵系统

一当检测设备需要使用辅助真空泵系统时,系统的绝对压力和泵速应能使检测灵敏度和响应时间达到要求;

多向接头一一能正确连接仪器真空计、辅助泵、标准漏孔和被检部件的管线和阀门;d)护罩一一任何适当的罩或容器,诸如一个塑料袋,带有一个用作多个接管的进气管;一真空计的量程应能测量被抽空系统进行检测时的绝对压力,用于大系统的真空计e)

真空计一

的位置应尽可能远离泵系统的进气口。C.2.2.3校准泄漏标准漏孔

应采用本标准4.3.3所述的渗透型标准漏孔,除非有关设计规范另有规定,它的最大氮泄漏率为1×10-7Pam/s。

GB/T15823—2009

C.3校准

C.3.1仪器校准

C.3.1.1预热

用已经检定的标准漏孔进行校准之前,仪器应先通电预热,预热的最少时间应按照仪器制造厂的规定。

C.3.1.2校准

按仪器制造厂的操作和维修手册,采用本标准4.3.3a)所述的渗透型标准漏孔,来确认仪器是否处在最佳状态或有足够的灵敏度。仪器对氮的灵敏度至少为1×10-1°Pa·m/s。C.3.2系统校准

C.3.2.1泄漏标准漏孔大小

将4.3.3所述的具有100%氨气的经校准的泄漏标准漏孔与部件相连接,并尽可能远离检漏仪与部件的连接处。

C.3.2.2响应时间

将部件抽空至足以允许氮质谱仪与系统相连接的绝对压力,已检定的泄漏标准漏孔应向系统打开。泄漏标准漏孔应保持开启,直至仪器信号变得稳定。经检定的泄漏标准漏孔向部件开启的时间,以及输出信号的增大到稳定的时间应予以记录,两个读数之间所经历的时间即为响应时间,记录稳定的仪器读数M。C.3.2.3背景读数

背景读数M2是在测定响应时间后确定的。校准泄漏标准漏孔将检测系统关闭,当仪器读数达到稳定时,记录仪器的读数Mz。

C.3.2.4初始校准

初始的系统灵敏度S应按公式(C.1)计算:SI=Q/(MI-M2)

式中:

Si—初始被检系统灵敏度,单位为帕立方米每秒(Pa·m/s);Q校准漏孔漏率,单位为帕立方米每秒(Pa·m/s);M,校准漏孔向被检系统开启后的读数;Mz——背景读数。

当泄漏检测装置的布置改变(即采用辅助泵而旁路至辅助泵的氮气流分配有所变化时)或经校准的泄漏有变动,就应重新进行校准。在完成初始的系统灵敏度校准后,经检定的泄漏标准漏孔应与系统隔离。

C.3.2.5最终校准

当系统检测完成以后,并且部件仍然处于护罩之中,在经检定的泄漏标准漏孔关闭的情况下,测定仪器输出读数M。然后应再次将经检定的泄漏标准漏孔向被检系统开启,仪器输出增大至M。按公式(C.2)计算最终的系统灵敏度S2:S2=-Q/(M-M,)

式中:

最终被检系统灵敏度,单位为帕立方米每秒(Pa·m/s);校准漏孔漏率,单位为帕立方米每秒(Pa·m/s);检测完成后的背景读数;

.(C.2)

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国国家标准

GB/T15823—2009

代替GB/T15823—1995

无损检测

氮泄漏检测方法

Non-destructive testingTest methods for helium leak testing2009-05-26发布

数码防伪

标准分享网bzfxw.com免费下载中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

2009-12-01实施

GB/T15823—2009

本标准修改采用ASMEBPVC-V-2007的第10章《BPVCSectionV-NondestructiveExamination,Article10-LeakTesting》(英文版)。本标准根据ASMEBPVC-V-2007的第10章重新起草。考虑到我国国情,在采用ASMEBPVC-V-2007的第10章时,本标准做了一些修改。有关技术性差异如下:

部分章条内容做了合并和调整,章条号按GB/T1.1一2000重新编排;增加\书面检测工艺规程要求”(见A.2.1、B.2.1和C.2.1);删除ASME标准中的“评定”内容;删除ASME标准中的部分规范性附录。本标准代替GB/T158231995《氨泄漏检验》。本标准与GB/T15823-—1995相比主要变化如下:增加“规范性引用文件”(见第2章);增加“术语和定义”(见第3章);合并“一般要求”(1995年版的第2章和第3章;本版的第4章);删除1995年版的第4章、A5和B5的评定”;增加\检测”(见第5章);

将“示踪探头和护罩”分为示踪探头”和“护罩”(1995年版的附录B;本版的附录B和附录C);增加书面检测工艺规程要求”(见A2.1、B.2.1和C.2.1)。本标准的附录A、附录B和附录C为规范性附录。本标准由全国无损检测标准化技术委员会(SAC/TC56)提出并归口。本标准起草单位:上海锅炉厂有限公司、上海苏州美柯达探伤器材有限公司、上海材料研究所。本标准主要起草人:昊根华、赵成、宓中玉。本标准所代替标准的历次版本发布情况为:—GB/T15823—1995。

1范围

无损检测

泄漏检测方法

GB/T15823-—2009

本标准规定了氮泄漏检测的方法和要求。这些检测方法或技术可用来确定泄漏位置或测量泄漏率。具体的检测技术见附录A附录C。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T5616无损检测应用导则

GB/T9445无损检测人员资格鉴定与认证(GB/T9445—2008,ISO9712:2005IDT)GB/T12604.7无损检测术语泄漏检测GB/T20737无损检测通用术语和定义(GB/T20737—2006,ISO/TS18173:2005,IDT)3术语和定义

GB/T12604.7和GB/T20737确立的术语和定义适用于本标准。4一般要求

4.1预泄漏检测

在采用更高灵敏度的检测方法之前,可先做一次预泄漏检测,以检出和排除一些大的泄漏。在这种检测过程中应注意不得封堵被检件上可能存在的泄漏4.2具体要求

采用本标准的泄漏检测方法或技术,应考虑下列各项:检测人员资格和证书(见GB/T9445);a)

b)技术标准;

c)检测范围;

d)可接受的检测灵敏度或泄漏率;e)报告要求;

f)记录保存。

4.3设备和器材

4.3.1压力表/真空表

4.3.1.1量程

在泄漏检测中使用刻度指示式或记录式压力表时,它的量程范围宜是预期最大压力的2倍。但其量程不得小于最大压力的1.5倍,也不大于4倍。这些量程的限度不限于刻度指示式或记录式真空表附录A~附录C中所列其他类型压力表的量程要求,应按相应附录的规定。4.3.1.2检定

在使用前,所用的指示式和记录式压力表/真空表应检定合格。1

GB/T15823—2009

在使用中,每年至少应检定一次。若在使用中发现异常,应重新进行检定。4.3.1.3位置

进行压力/真空泄漏检测时,指示式压力表应与被检件直接相连,或从远端与被检件相连接,使检测人员在检测的全过程中易于观察到这些压力表/真空表。对规定需用一个或多个压力表/真空表的大型容器或被检系统,推荐采用一种记录式压力表/真空表,以替代两个或多个指示式压力表/真空表中的某一个。4.3.1.4应用

当附录A~附录C要求使用其他类型压力表/真空表时,它们可以替代相应数量的指示式或记录式压力表而单独使用,亦可联合使用。4.3.2温度测量装置

当附录A~附录C要求温度测量时,温度测量装置应检定合格。4.3.3泄漏标准漏孔

用于氨质谱仪检漏的标准漏孔可分为如下两类:a)渗透型标准漏孔

具有1×10/pa

b)通道型标准漏

一渗透型标准漏孔应是经过熔制并已校准的玻璃或石英的渗透型漏孔,它.m/s~1×10-Pa-m/s的氢气泄漏率,并应检定合格通道型标准漏孔应是使示踪气体透过一个管子用氮气校准的通道型漏孔,它应具有与所要求的检测灵敏度和示踪气体的实际百分比浓度的乘积相等或更小的泄漏率,并应检定合格。

5检测

5.1检测准备

5.1.1表面准备

被检部位表面应无油、油脂、油漆以及其他可能妨碍检测的污物。当采用液体来清洁部件或是在泄漏检测前进行水压试验或液压气动试验时,则被检件在检测前应充分干燥。5.1.2密封

检测前,应使用塞子盖板、密封脂、胶合剂或其他能在泄漏检测后易于全部去除的合适材料把所有的孔加以密封,密封用的材料不应含示踪气体。5.1.3检测温度

被检件在检测时的最低温度,应按各附录的要求,或符合相关产品设计文件和采购技术条件中对被检件作液压、液压气动或气压等试验时的规定。检测时的最低或最高温度,不应超过所采用的泄漏检测方法或技术所允许的温度。5.1.4压力/真空(压力极限)

除非相关设计文件和采购技术条件另有规定,需做压力泄漏检测的部件,不能在超过设计压力25%的压力情况下做检测。

5.2检测时机

宜在液压或液压气动检测之前进行泄漏检测。若验收方认为必要,可在液压或液压气动检测之后再进行一次泄漏检测。压力容器未经设计计算确认不应抽真空。5.3检测方法和技术

常见的氮气检漏方法和技术见表1。表1所列各种氮气泄漏检测方法和技术的具体要求见附录A~附录C。2

技术名称

示踪探头

文件编制

表1氨泄漏检测方法和技术

方法简介

使用示踪气体或含一定比例

示踪气体的混合气体对被检件

加压,然后用吸枪扫查

被检件抽真空,与氮质谱检漏

仪相连,然后在需检测的区域喷氨气

被检件抽真空,与氮质谱检漏

仪相连,然后将被检件置于充有氮气的护罩内

不适合场合

不能承压的

不能承受真

空的部件

不能承受真

空的部件

灵敏度/

(Pa·m/s)

需要编写检测工艺规程时,该规程至少应包括下列内容(见GB/T5616):a)

检测范围:

7报告

用于检测泄漏或测量泄漏率的设备型号;表面清洁状况和所用设备的型号:所采用的检测方法或技术;

规定的温度、压力、气体和浓度百分数。7.1

检测报告

检测报告至少应包括所用方法或技术的下述内容:a)

检测日期;

操作者的证书等级和姓名;

检测工艺规程编号或修订号;

检测的方法或技术;

检测结果,

部件标记;

检测仪器、标准漏孔和材料标记;检测条件、检测压力和气体浓度;压力表/真空表,包括制造商、型号、量程和编号;j)

所用方法或技术装备的草图。

7.2资料保存

检测记录和报告应按有关的要求保存。GB/T158232009

应用特点

定性,定位

定性,定位

对应附录

附录A

附录 B

附录C

GB/T15823—2009

A.1概述

附录A

(规范性附录)

吸枪技术

本技术叙述用氨质谱仪检测加压部件的微量示踪氨气,检漏仪有高的灵敏度,能探测出一个密闭体或分隔两个压力不同区域的隔板上的一一个小开口处,从较低压力一侧漏出的氮气流,或者测出存在于混合气体中的氮气。吸枪技术是一种半定量的方法,用以探测泄漏并确定其位置,不能作定量用。A2

一般要求

书面检测工艺规程要求

应采用本标准和列规定中的要求:a)

检漏仪型号

探测器型

表面温度

表面状态0

标准漏孔型号

示踪气体装度;

压力表;

试验压力

保压时间

系统灵敏度

扫查距离、

验收准则;

度及方式

后清洗方式;

人员资格。

设备和器材

应采用能传感和测量微量氮气的氮质谱仪,并采用下述一种或几种信号装置来指示泄漏:a)

仪器上的或附接于仪器上的仪表;音响装置

指示灯

A.2.2.2辅助设备

能发出可听信号的扬声器或耳机:能发出可见光的指示灯。

当需要时,可以使用以下辅助设备:稳压器

当供电线路有电压波动时,应在仪器上接一个稳压器;所有需检查的部位都应以吸枪扫查,吸枪用一段波纹管与仪器相连接,为了缩短响应时间和净化时间,除非检测装置是特殊设计能用较长的软管获得短的响应时间和净化时间,否则软管的长度应约为4570mm。A.2.2.3校准泄漏标准漏孔

校准泄漏标准漏孔可以是按本标准4.3.3的渗透型或通道型标准漏孔。采用标准漏孔的类型应根4

据仪器或设备灵敏度要求而定,或者按有关设计规范。A.3校准

A.3.1仪器校准

A.3.1.1预热

GB/T15823—2009

在用已经检定的标准漏孔进行校准之前,仪器应先通电预热,预热的最少时间应按照仪器制造厂的规定。

A.3.1.2校准

仪器应按照仪器制造厂的操作和维修手册,用4.3.3a)所述的渗透型标准漏孔进行校准,使设备处于最佳或最合适灵敏度下,设备对氮的最小灵敏度为1×10-loPa·m/sA.3.2系统校准

A.3.2.1泄漏标准漏孔大小

用于系统校准的,含有100%氮浓度的毛细管型标准漏孔,其最大泄漏率Q应按下式计算:QXC

式中:

毛细管型标准漏孔的漏率,单位为帕立方米每秒(Pa·m/s);所要求的被检系统灵敏度,单位为帕立方米每秒(Pa-m/s);C检测时被检系统内的实际氮浓度,%。A.3.2.2扫查速率

.(A.1)

在将检漏仪吸枪与仪器连接后,进行检测前的系统校准时,应将吸枪嘴在校准漏孔上扫查。扫查时,吸枪嘴与标准漏孔应保持在3mm以内,对被检系统的扫查速率不应超过能检出标准漏孔泄漏的速率。

A.3.2.3响应时间)

在系统校准时应观察出现一个指示信号以及使仪器输出达到稳定所需要的时间,通常希望这个时间尽可能短,以减少碗定泄漏位置所需的时间。A.3.2.4校准频度和灵敏度

除非设计规范另有规定检测系统的灵敏度应在检测前和检测后,以及中间每间隔不超过2h均做一次测定。在任何一次校准中如果仪器偏转,音响报警或指示灯表明系统不能检出A.3.2.2所述的泄漏,则仪器应重新校准,并且从一次合格的校准核查以后所有的检测部位均应重新检测。A.4检测

A.4.1检测场所

需检测的部件,如有可能,应避免通风,或者处于不会因通风而使检测所要求的灵敏度降低的场所。A.4.2示踪气体浓度

除非设计规范另有规定,氮示踪气体的浓度在检测压力下,应至少为10%体积浓度。A.4.3保压时间

检测之前,检测压力应至少先保持30min。如果在下述情况下氮气会立刻扩散,则最小的允许保压时间也可短于上述规定:

a)对于开口的部件,采用特殊的临时性装置(如:抽气罩)试验短的部分。b)在用氮气进行首次加压以前,已经部分抽空的部件。5

GB/T15823-—2009

A.4.4扫查距离

在A.4.3要求的保压时间以后,吸枪嘴应在被检表面上方通过。扫查时吸枪嘴与被检表面的距离应保持在3mm以内。如果系统校准时采用较此更小的距离,则检测扫查时的距离不应超过该距离。A.4.5扫查速率

最大扫查速率应按A.3.2.2确定。A.4.6扫查方向

检测时,扫查应从被检部件的最下部开始,然后渐次向上。A.4.7泄漏检出

泄漏的显示或检出应按A.2.2.1所述的方式实现。A.5应用实例

A.5.1传热管检测

当检测热交换器传热管管壁的泄漏时,吸枪应插人每一管端,并保持在经过验证而确定的一段时间,检测扫查应从管板管列的最低部分开始,然后渐次向上扫查。A.5.2传热管-管板接头检测

传热管-管板接头检测可采用胶囊包的方法,胶囊包可为漏斗式,小端与吸枪嘴相连,大端置于传热管-管板的接头之上。如果采用胶囊包,探测时间应这样确定:将胶囊包置于毛细管型标准漏孔的针孔上部,并记录出现仪器响应所需的时间。B.1概述

附录B

(规范性附录)

示踪探头技术

本技术叙述使用氮质谱仪检测抽空部件中的微量示踪氨气GB/T15823—2009

当使用示踪探头检测时,检漏仪要有高的灵敏度,能探测出从一些微小开口的较高压力一侧,流经抽空的密封体或分隔两个压力不同区域隔板的氢气流,并确定泄漏的位置,这是一种半定量的技术,不能作定量用。

B.2一般要求

书面检测工艺规程要求

应采用本标准和下列规定中的要求:检漏仪型号

示踪探头型号:

表面温度

表面状卷

泄漏标准漏孔型号;

气体及浓度;

示踪气

真空源

真空表,

试验压电s

保压时间:

系统灵敏度,

扫查距离、速度及方式:

验收准则:

人员资格。

设备和器材

应采用能传感和测量微量示踪氨气的氨质谱仪,并采用下述一种或几种信号装置来指示泄漏:a)

仪器上的或附接于仪器上的仪表;音响装置

指示灯

辅助设备

能发出可听信号的扬声器或耳机,能发出可见光的指示灯。

当需要时,可以使用以下辅助设备:a)

稳压器

当供电线路有电压波动时,应在仪器上接一个稳压器:辅助泵系统

当检测设备需要使用辅助真空泵系统时,系统的绝对压力和泵速应能使检测灵敏度和响应时间达到要求;

多向接头一

示踪探头

真空表

能正确连接仪器真空计、辅助泵、标准漏孔和被检部件的管子和阀门;一与100%氨气源连接,在另一端使用一个有细小开口的阀门,用以调节氨气流;真空表的量程应能测量被抽空系统进行检测时的绝对压力,用于大系统的真空表的位置应尽可能远离泵系统的进气口。7

GB/T15823—2009

B.2.2.3校准泄漏标准漏孔

校准泄漏标准漏孔可以是渗透型或通道型标准漏孔,按仪器或灵敏度要求或按设计规范规定选用泄漏标准漏孔的类型。

B.3校准

B.3.1仪器校准

B.3.1.1预热

用已经检定的标准漏孔进行校准之前,仪器应先通电预热,预热的最少时间应按照仪器制造厂的规定。

B.3.1.2校准

仪器应按照仪器制造厂的操作和维修手册用本标准4.3.3a)所述的渗透型标准漏孔建立仪器的最佳或足够的灵敏度。仪器灵敏度至少为1X10-10Pa·m/s。B.3.2系统校准

B.3.2.1泄漏标准漏孔大小

将B.2.2.3所述的经检定的通道型泄漏标准漏孔与部件相连接,并尽可能远离检漏仪与部件的连接处。在校准检测系统时,经检定的泄漏标准漏孔应打开。B.3.2.2扫查速率

抽空后的部件达到足够的真空度时,将氨质谱仪连接到系统。通过示踪探头嘴横过泄漏标准漏孔对该系统进行校准,探头嘴应离泄漏标准漏孔6mm以内。对于100%氮示踪探头的已知流速,对检测系统的扫查速率不应超过能检出标准漏孔泄漏的速率。B.3.2.3响应时间

在系统校准时,应观察出现一个指示信号以及使仪器输出达到稳定所需要的时间,通常希望这个时间尽可能短,以减少确定泄漏位置所需的时间。B.3.2.4校准频度和灵敏度

除非设计规范另有规定,检测系统的灵敏度应在检测前和检测后,以及中间每间隔不超过4h均做一次测定。在任何一次校准中,如果仪器偏转,音响报警或指示灯表明系统不能检出B.3.2.2所述的泄漏,则仪器应重新校准,并且从上一次合格的校准以后所有的检测部位均应重新检测。B.4检测

B.4.1扫查速率

最大的扫查速率应按B.3.2.2确定。B.4.2扫查方向

检测扫查应从被检部件的最上部分开始,渐次向下扫查。B.4.3扫查距离

示踪探头应在被检表面上扫过,扫查时探头嘴与被检表面的距离应保持在6mm以内。如果在校准系统时采用较短的距离,则检测扫查时应不超过该距离。B.4.4泄漏检出

泄漏的显示或检出应按B.2.2.1所述。B.4.5流率

最小流率应按B.3.2.2设置。

C.1概述

附录C

(规范性附录)

护罩技术

本技术叙述使用氮质谱仪检测抽空部件内的微量氮气。GB/T15823—2009

当使用护罩法时,检漏仪应具有高灵敏度,能检出并测量从一些微小开口的较高压力一侧,流经抽空的密封体或分隔两个压力不同区域隔板的氮气流。这是一种定量的测量方法。C.2一般要求

C.2.1书面检测工艺规程要求

应采用本标准和下列规定中的要求:a)

检漏仪型号;

b)表面温度;下载标准就来标准下载网

表面状态;

泄漏标准漏孔型号;

示踪气体及浓度;

真空源;

真空表

试验压力;

保压时间;

系统灵敏度;

扫查距离、速度及方式;

1)验收准则;

人员资格。

C.2.2设备和器材

C.2.2.1仪器

应采用能传感和测量微量示踪氨气的质谱仪,应通过检测仪器上的或附接于仪器上的仪表来指示泄漏。

C.2.2.2辅助设备

当需要时,可使用以下辅助设备:稳压器一当供电线路有电压波动时,应在仪器上接一个稳压器;a)

辅助泵系统

一当检测设备需要使用辅助真空泵系统时,系统的绝对压力和泵速应能使检测灵敏度和响应时间达到要求;

多向接头一一能正确连接仪器真空计、辅助泵、标准漏孔和被检部件的管线和阀门;d)护罩一一任何适当的罩或容器,诸如一个塑料袋,带有一个用作多个接管的进气管;一真空计的量程应能测量被抽空系统进行检测时的绝对压力,用于大系统的真空计e)

真空计一

的位置应尽可能远离泵系统的进气口。C.2.2.3校准泄漏标准漏孔

应采用本标准4.3.3所述的渗透型标准漏孔,除非有关设计规范另有规定,它的最大氮泄漏率为1×10-7Pam/s。

GB/T15823—2009

C.3校准

C.3.1仪器校准

C.3.1.1预热

用已经检定的标准漏孔进行校准之前,仪器应先通电预热,预热的最少时间应按照仪器制造厂的规定。

C.3.1.2校准

按仪器制造厂的操作和维修手册,采用本标准4.3.3a)所述的渗透型标准漏孔,来确认仪器是否处在最佳状态或有足够的灵敏度。仪器对氮的灵敏度至少为1×10-1°Pa·m/s。C.3.2系统校准

C.3.2.1泄漏标准漏孔大小

将4.3.3所述的具有100%氨气的经校准的泄漏标准漏孔与部件相连接,并尽可能远离检漏仪与部件的连接处。

C.3.2.2响应时间

将部件抽空至足以允许氮质谱仪与系统相连接的绝对压力,已检定的泄漏标准漏孔应向系统打开。泄漏标准漏孔应保持开启,直至仪器信号变得稳定。经检定的泄漏标准漏孔向部件开启的时间,以及输出信号的增大到稳定的时间应予以记录,两个读数之间所经历的时间即为响应时间,记录稳定的仪器读数M。C.3.2.3背景读数

背景读数M2是在测定响应时间后确定的。校准泄漏标准漏孔将检测系统关闭,当仪器读数达到稳定时,记录仪器的读数Mz。

C.3.2.4初始校准

初始的系统灵敏度S应按公式(C.1)计算:SI=Q/(MI-M2)

式中:

Si—初始被检系统灵敏度,单位为帕立方米每秒(Pa·m/s);Q校准漏孔漏率,单位为帕立方米每秒(Pa·m/s);M,校准漏孔向被检系统开启后的读数;Mz——背景读数。

当泄漏检测装置的布置改变(即采用辅助泵而旁路至辅助泵的氮气流分配有所变化时)或经校准的泄漏有变动,就应重新进行校准。在完成初始的系统灵敏度校准后,经检定的泄漏标准漏孔应与系统隔离。

C.3.2.5最终校准

当系统检测完成以后,并且部件仍然处于护罩之中,在经检定的泄漏标准漏孔关闭的情况下,测定仪器输出读数M。然后应再次将经检定的泄漏标准漏孔向被检系统开启,仪器输出增大至M。按公式(C.2)计算最终的系统灵敏度S2:S2=-Q/(M-M,)

式中:

最终被检系统灵敏度,单位为帕立方米每秒(Pa·m/s);校准漏孔漏率,单位为帕立方米每秒(Pa·m/s);检测完成后的背景读数;

.(C.2)

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 其它标准

- 热门标准

- 国家标准(GB)

- GB/T2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

- GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范

- GB/T18204.4-2000 公共场所毛巾、床上卧具微生物检验方法细菌总数测定

- GB5009.225-2023 食品安全国家标准 酒和食用酒精中乙醇浓度的测定

- GB/T3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

- GB/T29863-2023 服装制图

- GB/T9145-2003 普通螺纹 中等精度、优选系列的极限尺寸

- GB/T11839-1989 二氧化铀芯块中硼的测定 姜黄素萃取光度法

- GB/T23892.3-2009 滑动轴承 稳态条件下流体动压可倾瓦块止推轴承 第3部分:可倾瓦块止推轴承计算的许用值

- GB/T18380.33-2022 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类

- GB/T9239-1988 刚性转子平衡品质 许用不平衡的确定

- GB/T15917.3-1995 金属镝及氧化镝化学分析方法 对氯苯基荧光酮--溴化十六烷基三甲基胺分光光度法测定钽量

- GB50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范

- GB/T6122.1-2002 圆角铣刀 第1部分:型式和尺寸

- GB/T7433-1987 对称电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2