- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 国家标准(GB) >>

- GB/T 476-1991 煤的素分析方法

标准号:

GB/T 476-1991

标准名称:

煤的素分析方法

标准类别:

国家标准(GB)

标准状态:

已作废-

实施日期:

1992-03-01 -

作废日期:

2002-08-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

379.75 KB

替代情况:

GB 476-1979;被GB/T 476-2001代替采标情况:

ISO 625-75(E) NEQ ISO 333-83(E) NEQ

相关标签:

分析方法

部分标准内容:

中华人民共和国国家标准

煤的元素分析方法

Ultimate analysis of coal

GB 476—91

代替GB476--79

本标准参照采用了国际标准ISO625:1975(E)《煤和焦炭碳和氢测定方法利比西法》和ISO333:1983(E)《煤氮测定方法半微量开氏法》。主题内容与适用范围

本标准规定了煤中碳、氢、氮含量的测定方法和氧含量的计算方法。本标准适用于祸煤、烟煤和无烟煤。2引用标准

(B211煤中全水分的测定方法

(iB212煤的I业分析方法

(i13214煤中全硫的测定方法

GB218煤中碳酸盐二氧化碳含量的测定方法3碳和氢的测定

3.1方法提要

称取--定量的空气干燥煤样在氧气流中燃烧,生成的水和二氧化碳分别用吸水剂和二氧化碳吸收剂吸收,由吸收剂的增重计算煤中碳和氢的含量。煤样中硫和氯对测定的干扰在三节炉中用铬酸铅和银丝卷消除,在二节炉中用高锰酸银热解产物消除。氮对碳测定的干扰用粒状二氧化锰消除。3.2试剂和材料

3.2.1碱石棉:化学纯,粒度1~2mm;或碱石灰(HGB3213):化学纯,粒度0.5~2mm。3.2.2无水氯化钙(HGB3208):分析纯,粒度2~5mm,或无水过氯酸镁:分析纯,粒度1~3mm:

氧化铜(HGB3.138):分析纯,粒度!~4mm,或线状(长约5mm)。3.2.4

铬酸铅(HG3-1071):分析纯,粒度1~4mm。银丝卷:丝直伦约0.25mm

铜丝卷:丝直径约0.5mm

氧气:不含氢。

3.2.8=氧化二铬(HG3--933):化学纯,粉状,或由重铬酸铵、铬酸铵加热分解制成。制法:取少量铬酸铵放在较大的蒸发皿中,微微加热,铵盐立即分解成墨绿色、疏松状的三氧化:铬,收集后放在马弗炉中,在600±10℃下灼烧40min,放在空气中使呈空气干燥状态,保存在密闭容器中备用。

3.2.9粒状二氧化锰:用化学纯硫酸锰(HG3—-1081)和化学纯高锰酸钾(GB643)制备。制法:称取25g硫酸锰(MnSO·5H,O),溶于500mL蒸馏水中,另称取16.4g高锰酸钾,溶于300ml蒸馏水中,分别加热到50~60℃。然后将高锰酸钾溶液慢慢注入硫酸锰溶液中,并加以剧烈搅拌。之后加入10mL、(1+1)硫酸(GB625,化学纯),将溶液加热到70~80℃并继续搅拌5min,国家技术监督局1991-05-22批准1992-03-01实施

GB 476—91

停止加热,静置2~3h。用热蒸馏水以倾泻法洗性,将沉淀移至漏斗过滤,然后放入干燥箱中,在150℃左右干燥,得到褐色、疏松状的二氧化锰,小心破碎和过筛,取粒度0.5~2mm的备用。3.2.10氧化氮指示胶:

制法:在瓷蒸发皿中将粒度小于2mm的无色硅胶40g和浓盐酸30mL搅拌均匀。在沙浴上把多余的盐酸蒸干至看不到明显的蒸气逸出为止。然后把硅胶粒浸入30mL、10%硫酸氢钾溶液中,搅拌均匀取出干燥。再将它漫入30mL、0.2%的雷伏奴耳(乳酸-6,9~二氨基~2一乙氧基吖啶)溶液中,搅拌均匀,用黑色纸包好干燥,放在深色瓶中,置于暗处保存,备用。3.2.11高锰酸银热解产物:当使用二节炉时,需制备高锰酸银热解产物。制法:称取100g化学纯高锰酸钾(GB643),溶于2L沸蒸馏水中,另取107.5g化学纯硝酸银(GB670)先溶于约50mL蒸馏水中,在不断搅拌下,倾入沸腾的高锰酸钾溶液中。搅拌均匀,逐渐冷却,静置过夜。将生成的具有光泽的、深紫色晶体用蒸馏水洗涤数次。在60~80℃下干燥4h。将晶体一点点地放在瓷Ⅲ中,在电炉上缓缓加热至骤然分解,得疏松状、银灰色产物,收集在磨口瓶中备用。

未分解的高锰酸钾不宜大量贮存,以免受热分解,不安全。3.3仪器、设备

3.3.1碳氢测定仪

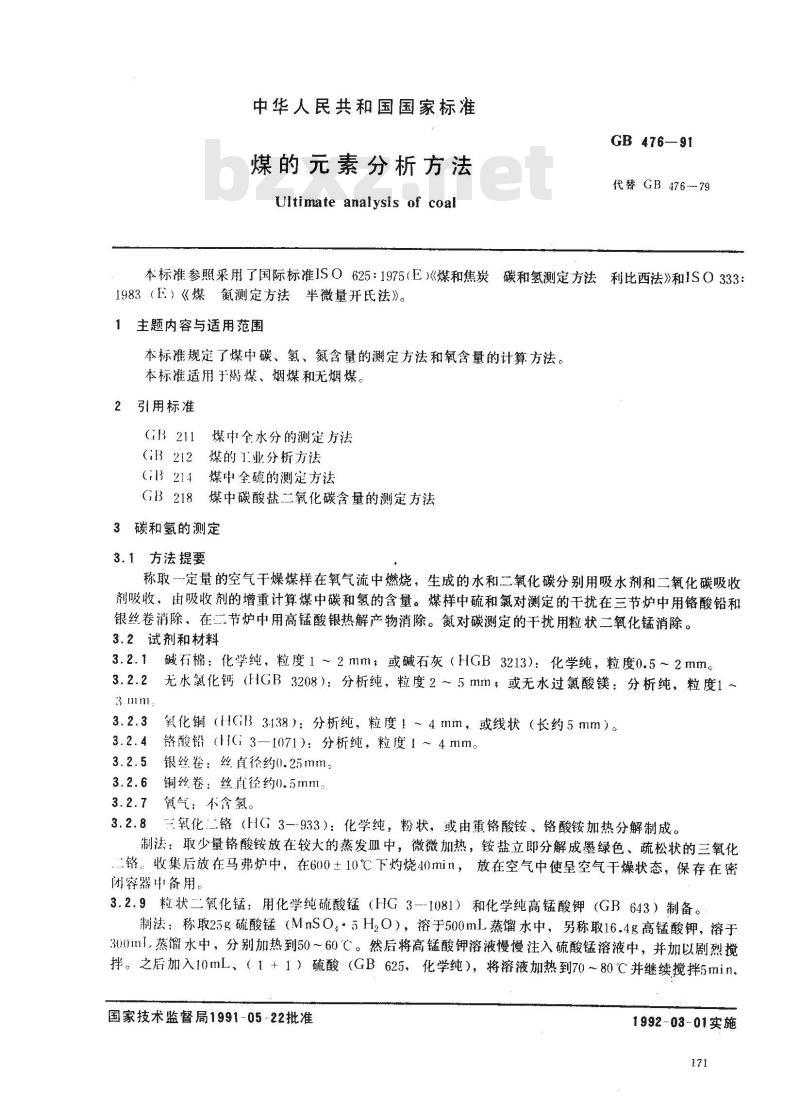

碳氢测定仪包括净化系统、燃烧装置和吸收系统三个主要部分,结构如图1所示。14

图1碳氢测定仪

1--鹅头洗气瓶;2-气体干燥塔;3—流量计;4-橡皮帽:5—铜丝卷;6-燃烧舟;7~燃烧管;8—氧化铜;9—铬酸铅,10—银丝卷:11吸水U形管:12--除氮U形管:13—吸二氧化碳U形管:14—保护用U形管:15-气泡计:16—保温套管;17—三节电炉3.3.1.1净化系统:包括以下部件:a。鹅头洗气瓶:容量250~500mL,内装40%氢氧化钾(或氢氧化钠)溶液;15

b.气体干燥塔:容量500mL2个,一个上部(约)装氯化钙(或过氯酸镁),下部(约装碱石棉(或碱石灰);另一个装氯化钙(或过氯酸镁):c.流量计:量程0~150mL/min。3.3.1.2燃烧装置:由个三节(或二节)管式炉及其控制系统构成,主要包括以下部件:a,电炉:三节炉或二节炉(包括双管炉或单管炉),炉膛直径约35mm;三节炉:第一节长约230mm,可加热到800±10℃并可沿水平方向移动;第二节长330~350mm,可加热到800±10℃;第三节长130~150mm,可加热到600±10℃。二节炉:第一节长约230mm,可加热到800±10℃并可沿水平方向移动;第二节长130~150mm,可加热到500±10C。

每节炉装有热电偶,测温和控温装置。GB476-91

燃烧管:瓷、石英、刚玉或不锈钢制成,长1100~1200mm(使用二节炉时,长约800mm),b.

内径20~22mm,壁厚约2mm;

燃烧舟:瓷或石英制成,长约80mm;保温套:铜管或铁管,长约150mm,内径大于燃烧管,外径小于炉膛直径;d.

橡皮帽(最好用耐热硅橡胶)或铜接头。3.3.1.3

吸收系统:包括以下部件:

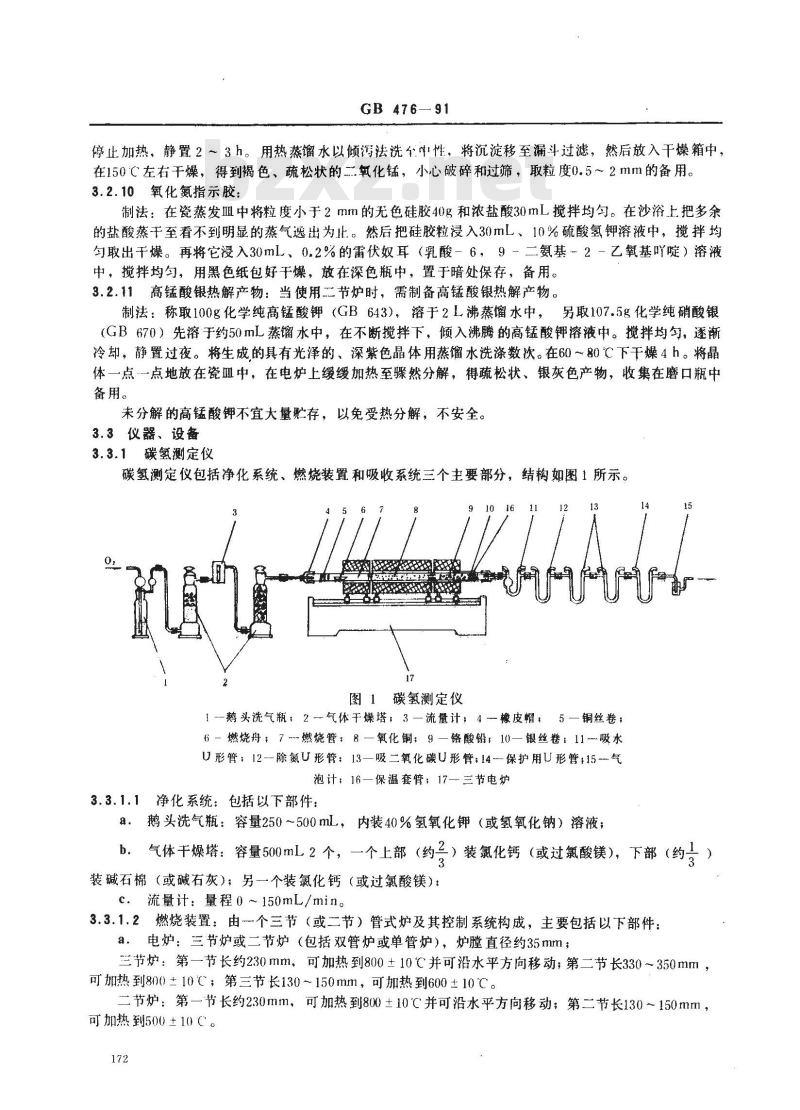

吸水U形管:如图2所示,装药部分高100~120mm,直径约15mm,进口端有一个球形扩大部分,内装无水氯化钙或无水过氮酸镁。Φ5.5

Φ15 璧厚0. 5 ~ 1

图2吸水U形管

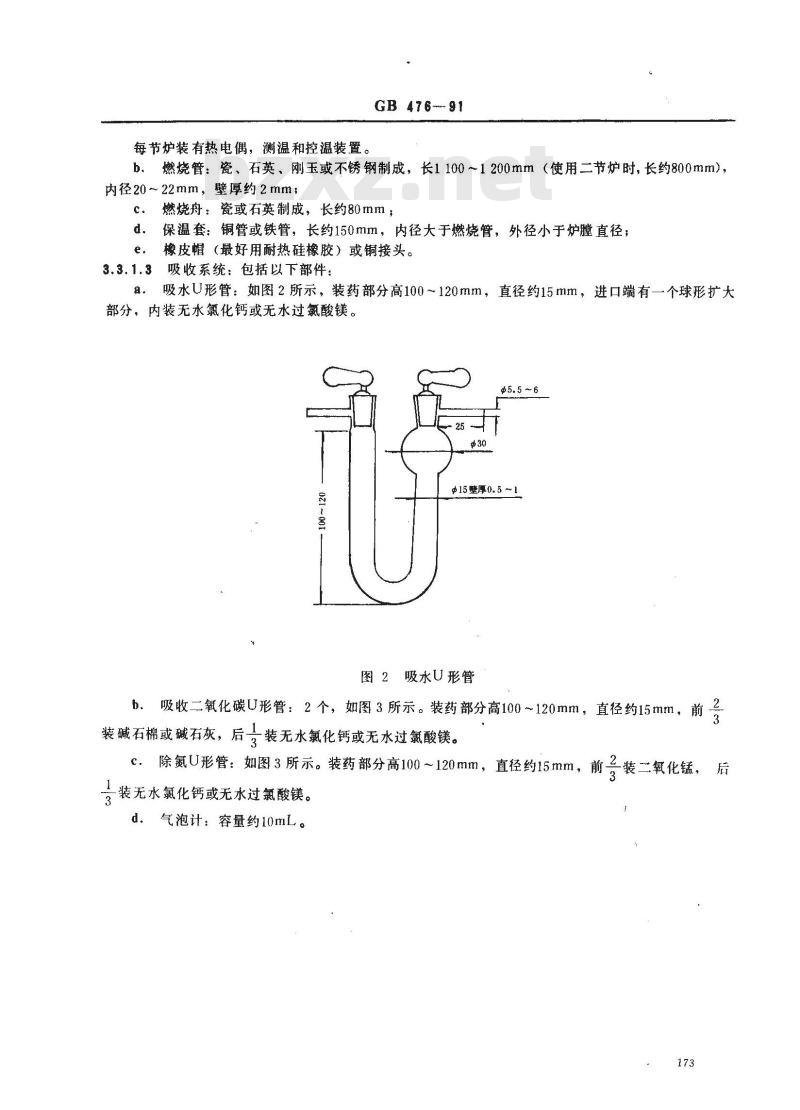

b.吸收二氧化碳U形管:2个,如图3所示。装药部分高100~120mm,直径约15mm,前装碱石棉或碱石灰,后装

一装无水氯化钙或无水过氯酸镁。前装二氧化锰,月

c.除氮U形管:如图3所示。装药部分高100~120mm,直径约15mm,前

一装无水氯化钙或无水过氯酸镁。d.

气泡计:容量约10mL。

3.3.2分析天平:感量0.0001g。3.3.3贮气桶:容量不小于10L。3.3.4下口瓶:容量约10L。

GB 476—91

415、壁厚0. 5 ~

图3二氧化碳吸收管

(或除氮U形管)www.bzxz.net

3.3.5带磨口塞的玻璃管或小型干燥器(不装干燥剂)。3.4试验准备

3.4.1净化系统各容器的充填和连接在3.3.1.1条所述净化系统各容器中装入相应的净化剂,然后按图1顺序将各容器连接好。氧气可采用贮气桶和下口瓶或可控制流速的氧气瓶供给。为指示流速,在两个干燥塔之间接入一个流量计。

净化剂经70~100次测定后,应进行检查或更换。3.4.2吸收系统各容器的充填和连接在3.3.1.3条所述吸收系统各容器中装入相应的吸收剂,然后按图1顺序将各容器连接好。吸收系统的末端可连接一个空U形管(防止硫酸倒吸)和一个装有硫酸的气泡计。如果作吸水剂用的氯化钙含有碱性物质,应先以二氧化碳饱和。然后除去过剩的二氧化碳。处理方法如下:

把无水氯化钙破碎至需要的粒度(如果氯化钙在保存和破碎中已吸水,可放入马弗炉中在约300℃下灼烧1h)装入干燥塔或其它适当的容器内(每次串联若干个)。缓慢通入干燥的二氧化碳气3~4h,然后关闭干燥塔,放置过夜。通入不含二氧化碳的干燥空气,将过剩的二氧化碳除尽。处理后的氯化钙贮于密闭的容器中备用。

当出现下列现象时,应更换U形管中试剂:a。U形管中的氯化钙开始溶化并阻碍气体畅通;b。第二个吸收二氧化碳的U形管做次试验时其质量增加达50mg时,应更换第一个U形管中的氰化碳吸收剂;

c。二.氧化锰般使用50次左右应进行检查或更换。检查方法:将氧化氮指示胶装在玻璃管中,两端堵以棉花,接在除氮管后面。或将指示胶少许放在二氧化碳吸收管进气端棉花处。燃烧煤样,若指示胶由草绿色变成血红色,表示应更换二氧化锰。上述U形管更换试剂后,通入氧气待质量恒定后方能使用。174

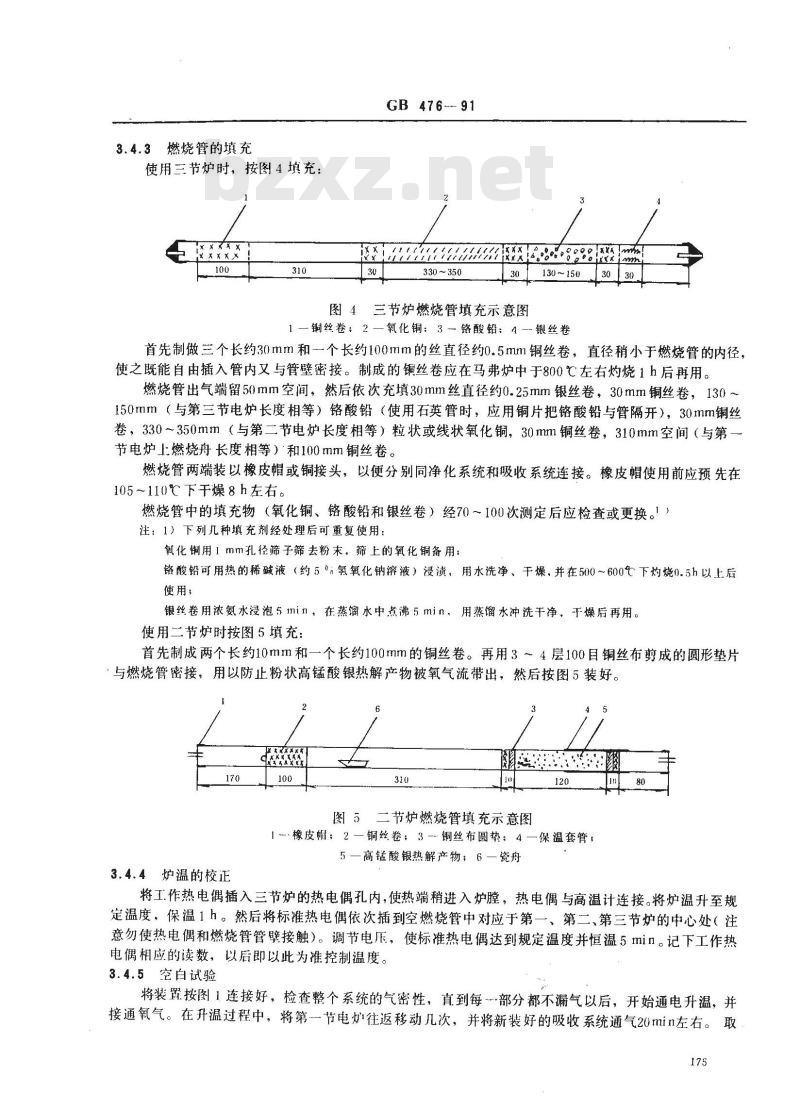

3.4.3燃烧管的填充

使用三节炉时,按图4填充:

GB 476---91

0 80 888 2

330~350

30130 ~150

【3030

图4三节炉燃烧管填充示意图

铜丝卷:2—氧化铜:3一铬酸铅:4-银丝卷首先制做三个长约30mm和一个长约100mm的丝直径约0.5mm铜丝卷,直径稍小于燃烧管的内径,使之既能自由插入管内又与管壁密接。制成的丝卷应在马弗炉中于800℃左右灼烧1h后再用。燃烧管出气端留50mm空间,然后依次充填30mm丝直径约0.25mm银丝卷,30mm铜丝卷,130150mm(与第三节电炉长度相等)铬酸铅(使用石英管时,应用铜片把铬酸铅与管隔开),30mm铜丝卷,330~350mm(与第二节电炉长度相等)粒状或线状氧化铜,30mm铜丝卷,310mm空间(与第节电炉上燃烧舟长度相等)和100mm铜丝卷。燃烧管两端装以橡皮帽或铜接头,以便分别同净化系统和吸收系统连接。橡皮帽使用前应预先在105~110℃下干燥8h左右。

燃烧管中的填充物(氧化铜、铬酸铅和银丝卷)经70~100次测定后应检查或更换。)注:1)下列几种填充剂经处理后可重复使用:氧化用1mm孔径筛子筛去粉末,筛上的氧化铜备用:铬酸铅可用热的稀碱液(约5氢氧化钠溶液)浸溃,用水洗净、干燥,并在500~600℃下灼烧0.5h以上后使用,

银丝卷用浓氨水浸泡5min,在蒸馏水中煮沸5min,用蒸馏水冲洗干净,于燥后再用。使用二节炉时按图5填充:

首先制成两个长约10mm和一个长约100mm的铜丝卷。再用3~4层100自铜丝布剪成的圆形垫片与燃烧管密接,用以防止粉状高锰酸银热解产物被氧气流带出,然后按图5装好。170

3.4.4炉温的校正

图5二节炉燃烧管填充示意图

1-·橡皮嘴;2一铜丝卷;3-铜丝布圆垫:4一保温套管:5—高锰酸银热解产物;6一瓷舟将工.作热电偶插入三节炉的热电偶孔内,使热端稍进入炉膛,热电偶与高温计连接。将炉温升至规定温度,保温1h。然后将标准热电偶依次插到空燃烧管中对应于第一、第二、第三节炉的中心处(注意勿使热电偶和燃烧管管壁接触)。调节电压,使标准热电偶达到规定温度并恒温5min。记下工作热电偶相应的读数,以后即以此为准控制温度。3.4.5空白试验

将装置按图1连接好,检查整个系统的气密性,直到每-部分都不漏气以后,开始通电升温,并接通氧气。在升温过程中,将第-一节电炉往返移动几次,并将新装好的吸收系统通气20min左右。取175

GB 476-91

下吸收系统,用绒布擦净,在天平旁放置10min左右,称量。当第一节和第二节炉达到并保持在800土10)(,第三节炉达到并保持在60)10(后开始作空白试验。此时将第一节炉移至紧靠第二节炉,接上已经通气并称量过的吸收系统。在一个燃烧舟上加入氧化铬(数量和煤样分析时相当)。打开橡皮帽,取出铜丝卷,将装有氧化铬的燃烧舟用镍铬丝推至第一节炉入口处,将铜丝卷放在燃烧舟后面,套紧橡皮帽,接通氧气,调节氧气流量为120mLmin。移动第一节炉,使燃烧舟位于炉子中心。通气23min,将炉子移回原位。2min后取下U形管,用绒布擦净,在天平旁放置10min后称量。吸水U形管的质量增加数即为空自值。重复上述试验,直到连续两次所得空白值相差不超过0.0010g,除氮管、二氧化碳吸收管最后-一次质量变化不超过0.000)5g为止。取两次空白值的平均值作为当天氢的空白值。在做空白试验前,应先确定保温套管的位置,使出口端温度尽可能高又不会使橡皮帽热分解。如空自值不易达到稳定,则可适当调节保温管的位置。3.5分析步骤

3.5.1将第-节和第二节炉温控制在800±10℃,第三节炉温控制在600土10℃,并使第一节炉紧靠第节炉

3.5.2在预先灼烧过的燃烧舟中称取粒度小于0.2mm的空气干燥煤样0.2g,精确至0.0002g,并均勾铺平、在煤样上铺层三氧化二铬。可把燃烧舟暂存入专用的磨口玻璃管或不加干燥剂的干燥器中。3.5.3接上:已称量的吸收系统,并以120mL/min的流量通入氧气。关闭靠近燃烧管出口端的U形管,打开橡皮帽,取出铜丝卷、迅速将燃烧舟放入燃烧管中,使其前端刚好在第一节炉口。再将铜丝卷放在燃烧舟后面,套紧橡皮帽,立即开启U形管,通入氧气,并保持120mL/min的流量。1min后向净化系统方向移动第一节炉,使燃烧舟的一半进入炉子。过2min,使燃烧舟全部进入炉子。再过2min,使燃烧舟位于炉子中心。保温18min后,把第一节炉移回原位。2min后,停止排水抽气。关闭和拆下吸收系统,用绒布擦净,在天平旁放置10min后称量(除氮管不称量)。3.5.4也可使用二节炉进行碳、氢测定。此时第一节炉控温在800±10℃,第二节炉控温在500±10℃,并使第节炉紧靠第二节炉。每次空白试验时间为20min。燃烧舟位于炉子中心时,保温13min,其他操作同第3.4.5、3.5.1、3.5.2和3.5.3条。3.5.5为了检查测定装置是否可靠,可称取0.2~0.3g分析纯蔗糖(HG3--100)或分析纯苯甲酸(HC;3-987)。加入20~30mg纯“硫华”进行3次以上碳、氢测定。测定时,应先将试剂放入第—节炉炉口,再升温,且移炉速度应放慢,以防标准有机试剂爆燃。如实测的碳、值与理论计算值的差值.氮不超过±0.10%,碳不超过士0.30%.并且无系统偏差,表明测定装置可用,否则须查明原因并彻底纠正后才能进行正式测定。如使用二节炉,则在第一节炉移至紧靠第二节炉5min以后,待炉口温度降至100~200℃,再放有机试剂,并慢慢移炉,而不能采用上述降低炉温的方法。3.6分析结果的计算

空气干燥煤样的碳氢按下式计算:Ga

Had = 0.1119 (m2-ma)×100-0.1119Madm

式中:C.——空气干燥煤样的碳含量,%,Hal

一空气干燥煤样的氢含量,%;

一吸收二氧化碳的U形管的增重,g;吸收水分的U形管的增重,g:

水分空白值,g;

一煤样的质量,g:

(2)

GB476-91

将二二氧化碳折算成碳的因数,将水折算成氢的因数;

空气干燥煤样的水分含量(按GB212测定),%。当空气干燥煤样中碳酸盐二氧化碳含量大于2%时,则Cad

式中:(CO,)ad

× 100 - 0.2729 (CO2) ad

一空气干燥煤样中碳酸盐二氧化碳含量(按GB218测定),%。3.7碳、氢测定的精密度

碳、氢测定的重复性和再现性如表1规定:表1

氮的测定

重复性

再现性

(3)

4.1方法提要

称取定量的空气干燥煤样,加入混合催化剂和硫酸,加热分解,氮转化为硫酸氢铵。加入过量的氢氧化钠溶液,把氨蒸出并吸收在硼酸溶液中,用硫酸标准溶液滴定。根据用去的硫酸量,计算煤中氮的含量。

4.2试剂

4.2.1混合催化剂:将分析纯无水硫酸钠(HG3--123)32g、分析纯硫酸汞5g和分析纯硒粉(HG3—926)0.5g研细,混合均匀备用。4.2.2铬酸酐(HG3—934):分析纯。4.2.3硼酸(GB628):分析纯,3%水溶液,配制时加热溶解并滤去不溶物。4.2.4混合碱溶液:将分析纯氢氧化钠(GB629)37g和化学纯硫化钠(HG3-905)3g溶解于蒸馏水中,配制成100mL溶液。

4.2.5甲基红和亚甲基蓝混合指示剂:a.称取0.175g分析纯甲基红(HG3-958),研细,溶于50mL95%乙醇(GB679)中。b.称取0.083g亚甲基蓝(HGB3364),溶于50mL95%乙醇(GB679)中。将溶液a和b分别存于棕色瓶中,用时按(1+1)混合。混合指示剂使用期不应超过1周。4.2.6

蔗糖(HG3—1001):分析纯。

HzSO4)=0.025mol/L。于1000mL容量瓶中,加入约40mL蒸馏水。硫酸标准溶液:C(→

用移液管吸取0.7mL(相对密度1.84)分析纯硫酸(GB625)放入容量瓶中,加水稀释至刻度,充分振荡均勺。标定时称取0.05g预先在130℃下干燥到恒重的优级纯无水碳酸钠(GB639)放入锥形瓶中,加入50~60mL蒸馏水使之溶解,然后加入2~3滴甲基橙,用标准硫酸溶液滴定到由黄色变橙色。煮沸,赶出二氧化碳,冷却后,继续滴定到橙色。硫酸浓度用下式计算:

硫酸浓度,molL

式中:

G碳酸钠的质量,g:

V硫酸溶液用量,mL:

GB 476-—91

× 0.053

0.053-一碳酸钠(~NazCO,)的毫摩尔质量,g/mmol。2

4.3仪器、设备

4.3.1开氏瓶:容量50mL和250mL,4.3.2直形玻璃冷凝管:长约300mm。4.3.3短颈玻璃漏斗:直径约30mm。4.3.4铝加热体:规格参照图6,使用时四周围以绝热材料,如石棉绳等。20

开氏球。

圆盘电炉:带有调温装置。

锥形瓶:容量250mL。

圆底烧瓶:容量1000mL。

图6铝加热体

万能电炉。

4.3.10微量滴定管:10mL,分度值为0.05mL。4.4分析步骤

4.4.1在薄纸上称取粒度小于0.2mm的空气干燥煤样0.2g,精确至0.0002g。把煤样包好,放入50mL开氏瓶中,加入混合催化剂2g和浓硫酸(相对密度1.84)5mL。然后将开氏瓶放入铝加热体的孔中,并用石棉板盖住开氏瓶的球形部分。在瓶口插入一小漏斗,防止硒粉飞溅。在铝加热体中心的小孔中放温度计。接通电源,缓缓加热到350℃左右,保持此温度,直到溶液清澈透明,漂浮的黑色颗粒完全178

GB476-91

消失为止。遇到分解不完全的煤样时,可将0.2mm的空气干燥煤样磨细至0.1mm以下,再按上述方法消化,但必须加入铬酸酐0.2~0.5g。分解后如无黑色粒状物且呈草绿色浆状,表示消化完全,4.4.2将冷却后的溶液,用少量蒸馏水稀释后,移至250mL开氏瓶中。充分洗净原开氏瓶中的剩余物,使溶液体积约为100mL。然后将盛溶液的开氏瓶放在蒸馏装置上准备蒸馏。蒸馏装置如图7所示。图7蒸馏装置

1一锥形瓶;2一橡皮管;3直形玻璃冷凝管;4一开氏瓶;5玻璃管;6开氏球;7橡皮管,8—夹子;9、10—橡皮管和夹子;11圆底烧瓶;12一万能电炉4.4.3把直形玻璃冷凝管的上端连接到开氏球上,下端用橡皮管连上玻璃管,直接插入一个盛有20mL、3%硼酸溶液和1 ~2滴混合指示剂的锥形瓶中。玻璃管浸入溶液并距离底约2 mm。4.4.4在250mL开氏瓶中注入25mL混合碱溶液,然后通入蒸汽进行蒸馏,蒸馏至锥形瓶中溶液的总体积达到80mL为止,此时硼酸溶液由紫色变成绿色。4.4.5蒸馏完毕后,拆下开氏瓶并停止供给蒸汽。插入硼酸溶液中的玻璃管内、外用蒸馏水冲洗。洗液收入锥形瓶中,用硫酸标准溶液滴定到溶液由绿色变成微红色即为终点。由硫酸用量(校正空白)求出煤中氮的含量。

空白试验采用0.2g蔗糖代替煤样,试验步骤与煤样分析相同。注:每日在煤样分析前,冷凝管须用蒸汽进行冲洗,待馏出物体积达100~200mL后,再做正式煤样。4.5分析结果的计算

空气干燥煤样的氮按下式计算:Na = c(Vi-Ve) 0.014

中:Nad

空气干燥煤样的氮含量,%;

硫酸标准溶液的浓度,mol/L;

GB 476—91

硫酸标准溶液的用量,mL;

-空白试验时硫酸标准溶液的用量,ml.;氮(

N2)的毫摩尔质量,g/mmol;

煤样的质量,g。

氮测定的精密度

氮测定的重复性稻再现性如表2规定:表2

5氧的计算

氧的含量按下式计算:

Oad = 100 -- Cad- Had - Nad - St. ad - Mad - Aad当空气干燥煤样中碳酸盐二氧化碳含量大于2%时,则:性

Oad = 100-Cad -Had- Nad - St.ad - Mad - Aad - (CO2)ad式中:O?d—

一空气干燥煤样的氧含量,%;

一空气干燥煤样的全硫含量(按GB214测定),%;St.ad

Mad一空气干燥煤样的水分含量(按GB212测定),%;空气干燥煤样的灰分产率(按GB212测定),%;Aad

(CO2)ad-空气干燥煤样中碳酸盐二氧化碳的含量(按GB218测定),%。结果换算

(6)

(7)

按下列公式可将空气干燥基的碳、氢、氮、硫、氧含量换算成收到基、干燥基和干燥无灰基的含,100-Mar

Xar二 Xadx

100-Mad

Xd - Xadx

100-Mad

Xdaf = Xadx-

100-Mad- Aad

当空气干燥煤样中碳酸盐二氧化碳含量大于2%时,则Xdaf =Xad ×

式中:X-

100-Mad -Aad - (CO2)ad

代表碳、氢、氮、硫或氧含量,%。(8)

(10)

附加说明:

本标准由中华人民共和国能源部提出。GB476—91

本标准由煤炭科学研究总院北京煤化学研究所归口并与云南煤田地质勘探公司143队共同起草本标准主要起草人郭纲才、王广育、马尊美。本标准于1964年首次发布。

本标准委托煤炭科学研究总院北京煤化学研究所负责解释。181

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

煤的元素分析方法

Ultimate analysis of coal

GB 476—91

代替GB476--79

本标准参照采用了国际标准ISO625:1975(E)《煤和焦炭碳和氢测定方法利比西法》和ISO333:1983(E)《煤氮测定方法半微量开氏法》。主题内容与适用范围

本标准规定了煤中碳、氢、氮含量的测定方法和氧含量的计算方法。本标准适用于祸煤、烟煤和无烟煤。2引用标准

(B211煤中全水分的测定方法

(iB212煤的I业分析方法

(i13214煤中全硫的测定方法

GB218煤中碳酸盐二氧化碳含量的测定方法3碳和氢的测定

3.1方法提要

称取--定量的空气干燥煤样在氧气流中燃烧,生成的水和二氧化碳分别用吸水剂和二氧化碳吸收剂吸收,由吸收剂的增重计算煤中碳和氢的含量。煤样中硫和氯对测定的干扰在三节炉中用铬酸铅和银丝卷消除,在二节炉中用高锰酸银热解产物消除。氮对碳测定的干扰用粒状二氧化锰消除。3.2试剂和材料

3.2.1碱石棉:化学纯,粒度1~2mm;或碱石灰(HGB3213):化学纯,粒度0.5~2mm。3.2.2无水氯化钙(HGB3208):分析纯,粒度2~5mm,或无水过氯酸镁:分析纯,粒度1~3mm:

氧化铜(HGB3.138):分析纯,粒度!~4mm,或线状(长约5mm)。3.2.4

铬酸铅(HG3-1071):分析纯,粒度1~4mm。银丝卷:丝直伦约0.25mm

铜丝卷:丝直径约0.5mm

氧气:不含氢。

3.2.8=氧化二铬(HG3--933):化学纯,粉状,或由重铬酸铵、铬酸铵加热分解制成。制法:取少量铬酸铵放在较大的蒸发皿中,微微加热,铵盐立即分解成墨绿色、疏松状的三氧化:铬,收集后放在马弗炉中,在600±10℃下灼烧40min,放在空气中使呈空气干燥状态,保存在密闭容器中备用。

3.2.9粒状二氧化锰:用化学纯硫酸锰(HG3—-1081)和化学纯高锰酸钾(GB643)制备。制法:称取25g硫酸锰(MnSO·5H,O),溶于500mL蒸馏水中,另称取16.4g高锰酸钾,溶于300ml蒸馏水中,分别加热到50~60℃。然后将高锰酸钾溶液慢慢注入硫酸锰溶液中,并加以剧烈搅拌。之后加入10mL、(1+1)硫酸(GB625,化学纯),将溶液加热到70~80℃并继续搅拌5min,国家技术监督局1991-05-22批准1992-03-01实施

GB 476—91

停止加热,静置2~3h。用热蒸馏水以倾泻法洗性,将沉淀移至漏斗过滤,然后放入干燥箱中,在150℃左右干燥,得到褐色、疏松状的二氧化锰,小心破碎和过筛,取粒度0.5~2mm的备用。3.2.10氧化氮指示胶:

制法:在瓷蒸发皿中将粒度小于2mm的无色硅胶40g和浓盐酸30mL搅拌均匀。在沙浴上把多余的盐酸蒸干至看不到明显的蒸气逸出为止。然后把硅胶粒浸入30mL、10%硫酸氢钾溶液中,搅拌均匀取出干燥。再将它漫入30mL、0.2%的雷伏奴耳(乳酸-6,9~二氨基~2一乙氧基吖啶)溶液中,搅拌均匀,用黑色纸包好干燥,放在深色瓶中,置于暗处保存,备用。3.2.11高锰酸银热解产物:当使用二节炉时,需制备高锰酸银热解产物。制法:称取100g化学纯高锰酸钾(GB643),溶于2L沸蒸馏水中,另取107.5g化学纯硝酸银(GB670)先溶于约50mL蒸馏水中,在不断搅拌下,倾入沸腾的高锰酸钾溶液中。搅拌均匀,逐渐冷却,静置过夜。将生成的具有光泽的、深紫色晶体用蒸馏水洗涤数次。在60~80℃下干燥4h。将晶体一点点地放在瓷Ⅲ中,在电炉上缓缓加热至骤然分解,得疏松状、银灰色产物,收集在磨口瓶中备用。

未分解的高锰酸钾不宜大量贮存,以免受热分解,不安全。3.3仪器、设备

3.3.1碳氢测定仪

碳氢测定仪包括净化系统、燃烧装置和吸收系统三个主要部分,结构如图1所示。14

图1碳氢测定仪

1--鹅头洗气瓶;2-气体干燥塔;3—流量计;4-橡皮帽:5—铜丝卷;6-燃烧舟;7~燃烧管;8—氧化铜;9—铬酸铅,10—银丝卷:11吸水U形管:12--除氮U形管:13—吸二氧化碳U形管:14—保护用U形管:15-气泡计:16—保温套管;17—三节电炉3.3.1.1净化系统:包括以下部件:a。鹅头洗气瓶:容量250~500mL,内装40%氢氧化钾(或氢氧化钠)溶液;15

b.气体干燥塔:容量500mL2个,一个上部(约)装氯化钙(或过氯酸镁),下部(约装碱石棉(或碱石灰);另一个装氯化钙(或过氯酸镁):c.流量计:量程0~150mL/min。3.3.1.2燃烧装置:由个三节(或二节)管式炉及其控制系统构成,主要包括以下部件:a,电炉:三节炉或二节炉(包括双管炉或单管炉),炉膛直径约35mm;三节炉:第一节长约230mm,可加热到800±10℃并可沿水平方向移动;第二节长330~350mm,可加热到800±10℃;第三节长130~150mm,可加热到600±10℃。二节炉:第一节长约230mm,可加热到800±10℃并可沿水平方向移动;第二节长130~150mm,可加热到500±10C。

每节炉装有热电偶,测温和控温装置。GB476-91

燃烧管:瓷、石英、刚玉或不锈钢制成,长1100~1200mm(使用二节炉时,长约800mm),b.

内径20~22mm,壁厚约2mm;

燃烧舟:瓷或石英制成,长约80mm;保温套:铜管或铁管,长约150mm,内径大于燃烧管,外径小于炉膛直径;d.

橡皮帽(最好用耐热硅橡胶)或铜接头。3.3.1.3

吸收系统:包括以下部件:

吸水U形管:如图2所示,装药部分高100~120mm,直径约15mm,进口端有一个球形扩大部分,内装无水氯化钙或无水过氮酸镁。Φ5.5

Φ15 璧厚0. 5 ~ 1

图2吸水U形管

b.吸收二氧化碳U形管:2个,如图3所示。装药部分高100~120mm,直径约15mm,前装碱石棉或碱石灰,后装

一装无水氯化钙或无水过氯酸镁。前装二氧化锰,月

c.除氮U形管:如图3所示。装药部分高100~120mm,直径约15mm,前

一装无水氯化钙或无水过氯酸镁。d.

气泡计:容量约10mL。

3.3.2分析天平:感量0.0001g。3.3.3贮气桶:容量不小于10L。3.3.4下口瓶:容量约10L。

GB 476—91

415、壁厚0. 5 ~

图3二氧化碳吸收管

(或除氮U形管)www.bzxz.net

3.3.5带磨口塞的玻璃管或小型干燥器(不装干燥剂)。3.4试验准备

3.4.1净化系统各容器的充填和连接在3.3.1.1条所述净化系统各容器中装入相应的净化剂,然后按图1顺序将各容器连接好。氧气可采用贮气桶和下口瓶或可控制流速的氧气瓶供给。为指示流速,在两个干燥塔之间接入一个流量计。

净化剂经70~100次测定后,应进行检查或更换。3.4.2吸收系统各容器的充填和连接在3.3.1.3条所述吸收系统各容器中装入相应的吸收剂,然后按图1顺序将各容器连接好。吸收系统的末端可连接一个空U形管(防止硫酸倒吸)和一个装有硫酸的气泡计。如果作吸水剂用的氯化钙含有碱性物质,应先以二氧化碳饱和。然后除去过剩的二氧化碳。处理方法如下:

把无水氯化钙破碎至需要的粒度(如果氯化钙在保存和破碎中已吸水,可放入马弗炉中在约300℃下灼烧1h)装入干燥塔或其它适当的容器内(每次串联若干个)。缓慢通入干燥的二氧化碳气3~4h,然后关闭干燥塔,放置过夜。通入不含二氧化碳的干燥空气,将过剩的二氧化碳除尽。处理后的氯化钙贮于密闭的容器中备用。

当出现下列现象时,应更换U形管中试剂:a。U形管中的氯化钙开始溶化并阻碍气体畅通;b。第二个吸收二氧化碳的U形管做次试验时其质量增加达50mg时,应更换第一个U形管中的氰化碳吸收剂;

c。二.氧化锰般使用50次左右应进行检查或更换。检查方法:将氧化氮指示胶装在玻璃管中,两端堵以棉花,接在除氮管后面。或将指示胶少许放在二氧化碳吸收管进气端棉花处。燃烧煤样,若指示胶由草绿色变成血红色,表示应更换二氧化锰。上述U形管更换试剂后,通入氧气待质量恒定后方能使用。174

3.4.3燃烧管的填充

使用三节炉时,按图4填充:

GB 476---91

0 80 888 2

330~350

30130 ~150

【3030

图4三节炉燃烧管填充示意图

铜丝卷:2—氧化铜:3一铬酸铅:4-银丝卷首先制做三个长约30mm和一个长约100mm的丝直径约0.5mm铜丝卷,直径稍小于燃烧管的内径,使之既能自由插入管内又与管壁密接。制成的丝卷应在马弗炉中于800℃左右灼烧1h后再用。燃烧管出气端留50mm空间,然后依次充填30mm丝直径约0.25mm银丝卷,30mm铜丝卷,130150mm(与第三节电炉长度相等)铬酸铅(使用石英管时,应用铜片把铬酸铅与管隔开),30mm铜丝卷,330~350mm(与第二节电炉长度相等)粒状或线状氧化铜,30mm铜丝卷,310mm空间(与第节电炉上燃烧舟长度相等)和100mm铜丝卷。燃烧管两端装以橡皮帽或铜接头,以便分别同净化系统和吸收系统连接。橡皮帽使用前应预先在105~110℃下干燥8h左右。

燃烧管中的填充物(氧化铜、铬酸铅和银丝卷)经70~100次测定后应检查或更换。)注:1)下列几种填充剂经处理后可重复使用:氧化用1mm孔径筛子筛去粉末,筛上的氧化铜备用:铬酸铅可用热的稀碱液(约5氢氧化钠溶液)浸溃,用水洗净、干燥,并在500~600℃下灼烧0.5h以上后使用,

银丝卷用浓氨水浸泡5min,在蒸馏水中煮沸5min,用蒸馏水冲洗干净,于燥后再用。使用二节炉时按图5填充:

首先制成两个长约10mm和一个长约100mm的铜丝卷。再用3~4层100自铜丝布剪成的圆形垫片与燃烧管密接,用以防止粉状高锰酸银热解产物被氧气流带出,然后按图5装好。170

3.4.4炉温的校正

图5二节炉燃烧管填充示意图

1-·橡皮嘴;2一铜丝卷;3-铜丝布圆垫:4一保温套管:5—高锰酸银热解产物;6一瓷舟将工.作热电偶插入三节炉的热电偶孔内,使热端稍进入炉膛,热电偶与高温计连接。将炉温升至规定温度,保温1h。然后将标准热电偶依次插到空燃烧管中对应于第一、第二、第三节炉的中心处(注意勿使热电偶和燃烧管管壁接触)。调节电压,使标准热电偶达到规定温度并恒温5min。记下工作热电偶相应的读数,以后即以此为准控制温度。3.4.5空白试验

将装置按图1连接好,检查整个系统的气密性,直到每-部分都不漏气以后,开始通电升温,并接通氧气。在升温过程中,将第-一节电炉往返移动几次,并将新装好的吸收系统通气20min左右。取175

GB 476-91

下吸收系统,用绒布擦净,在天平旁放置10min左右,称量。当第一节和第二节炉达到并保持在800土10)(,第三节炉达到并保持在60)10(后开始作空白试验。此时将第一节炉移至紧靠第二节炉,接上已经通气并称量过的吸收系统。在一个燃烧舟上加入氧化铬(数量和煤样分析时相当)。打开橡皮帽,取出铜丝卷,将装有氧化铬的燃烧舟用镍铬丝推至第一节炉入口处,将铜丝卷放在燃烧舟后面,套紧橡皮帽,接通氧气,调节氧气流量为120mLmin。移动第一节炉,使燃烧舟位于炉子中心。通气23min,将炉子移回原位。2min后取下U形管,用绒布擦净,在天平旁放置10min后称量。吸水U形管的质量增加数即为空自值。重复上述试验,直到连续两次所得空白值相差不超过0.0010g,除氮管、二氧化碳吸收管最后-一次质量变化不超过0.000)5g为止。取两次空白值的平均值作为当天氢的空白值。在做空白试验前,应先确定保温套管的位置,使出口端温度尽可能高又不会使橡皮帽热分解。如空自值不易达到稳定,则可适当调节保温管的位置。3.5分析步骤

3.5.1将第-节和第二节炉温控制在800±10℃,第三节炉温控制在600土10℃,并使第一节炉紧靠第节炉

3.5.2在预先灼烧过的燃烧舟中称取粒度小于0.2mm的空气干燥煤样0.2g,精确至0.0002g,并均勾铺平、在煤样上铺层三氧化二铬。可把燃烧舟暂存入专用的磨口玻璃管或不加干燥剂的干燥器中。3.5.3接上:已称量的吸收系统,并以120mL/min的流量通入氧气。关闭靠近燃烧管出口端的U形管,打开橡皮帽,取出铜丝卷、迅速将燃烧舟放入燃烧管中,使其前端刚好在第一节炉口。再将铜丝卷放在燃烧舟后面,套紧橡皮帽,立即开启U形管,通入氧气,并保持120mL/min的流量。1min后向净化系统方向移动第一节炉,使燃烧舟的一半进入炉子。过2min,使燃烧舟全部进入炉子。再过2min,使燃烧舟位于炉子中心。保温18min后,把第一节炉移回原位。2min后,停止排水抽气。关闭和拆下吸收系统,用绒布擦净,在天平旁放置10min后称量(除氮管不称量)。3.5.4也可使用二节炉进行碳、氢测定。此时第一节炉控温在800±10℃,第二节炉控温在500±10℃,并使第节炉紧靠第二节炉。每次空白试验时间为20min。燃烧舟位于炉子中心时,保温13min,其他操作同第3.4.5、3.5.1、3.5.2和3.5.3条。3.5.5为了检查测定装置是否可靠,可称取0.2~0.3g分析纯蔗糖(HG3--100)或分析纯苯甲酸(HC;3-987)。加入20~30mg纯“硫华”进行3次以上碳、氢测定。测定时,应先将试剂放入第—节炉炉口,再升温,且移炉速度应放慢,以防标准有机试剂爆燃。如实测的碳、值与理论计算值的差值.氮不超过±0.10%,碳不超过士0.30%.并且无系统偏差,表明测定装置可用,否则须查明原因并彻底纠正后才能进行正式测定。如使用二节炉,则在第一节炉移至紧靠第二节炉5min以后,待炉口温度降至100~200℃,再放有机试剂,并慢慢移炉,而不能采用上述降低炉温的方法。3.6分析结果的计算

空气干燥煤样的碳氢按下式计算:Ga

Had = 0.1119 (m2-ma)×100-0.1119Madm

式中:C.——空气干燥煤样的碳含量,%,Hal

一空气干燥煤样的氢含量,%;

一吸收二氧化碳的U形管的增重,g;吸收水分的U形管的增重,g:

水分空白值,g;

一煤样的质量,g:

(2)

GB476-91

将二二氧化碳折算成碳的因数,将水折算成氢的因数;

空气干燥煤样的水分含量(按GB212测定),%。当空气干燥煤样中碳酸盐二氧化碳含量大于2%时,则Cad

式中:(CO,)ad

× 100 - 0.2729 (CO2) ad

一空气干燥煤样中碳酸盐二氧化碳含量(按GB218测定),%。3.7碳、氢测定的精密度

碳、氢测定的重复性和再现性如表1规定:表1

氮的测定

重复性

再现性

(3)

4.1方法提要

称取定量的空气干燥煤样,加入混合催化剂和硫酸,加热分解,氮转化为硫酸氢铵。加入过量的氢氧化钠溶液,把氨蒸出并吸收在硼酸溶液中,用硫酸标准溶液滴定。根据用去的硫酸量,计算煤中氮的含量。

4.2试剂

4.2.1混合催化剂:将分析纯无水硫酸钠(HG3--123)32g、分析纯硫酸汞5g和分析纯硒粉(HG3—926)0.5g研细,混合均匀备用。4.2.2铬酸酐(HG3—934):分析纯。4.2.3硼酸(GB628):分析纯,3%水溶液,配制时加热溶解并滤去不溶物。4.2.4混合碱溶液:将分析纯氢氧化钠(GB629)37g和化学纯硫化钠(HG3-905)3g溶解于蒸馏水中,配制成100mL溶液。

4.2.5甲基红和亚甲基蓝混合指示剂:a.称取0.175g分析纯甲基红(HG3-958),研细,溶于50mL95%乙醇(GB679)中。b.称取0.083g亚甲基蓝(HGB3364),溶于50mL95%乙醇(GB679)中。将溶液a和b分别存于棕色瓶中,用时按(1+1)混合。混合指示剂使用期不应超过1周。4.2.6

蔗糖(HG3—1001):分析纯。

HzSO4)=0.025mol/L。于1000mL容量瓶中,加入约40mL蒸馏水。硫酸标准溶液:C(→

用移液管吸取0.7mL(相对密度1.84)分析纯硫酸(GB625)放入容量瓶中,加水稀释至刻度,充分振荡均勺。标定时称取0.05g预先在130℃下干燥到恒重的优级纯无水碳酸钠(GB639)放入锥形瓶中,加入50~60mL蒸馏水使之溶解,然后加入2~3滴甲基橙,用标准硫酸溶液滴定到由黄色变橙色。煮沸,赶出二氧化碳,冷却后,继续滴定到橙色。硫酸浓度用下式计算:

硫酸浓度,molL

式中:

G碳酸钠的质量,g:

V硫酸溶液用量,mL:

GB 476-—91

× 0.053

0.053-一碳酸钠(~NazCO,)的毫摩尔质量,g/mmol。2

4.3仪器、设备

4.3.1开氏瓶:容量50mL和250mL,4.3.2直形玻璃冷凝管:长约300mm。4.3.3短颈玻璃漏斗:直径约30mm。4.3.4铝加热体:规格参照图6,使用时四周围以绝热材料,如石棉绳等。20

开氏球。

圆盘电炉:带有调温装置。

锥形瓶:容量250mL。

圆底烧瓶:容量1000mL。

图6铝加热体

万能电炉。

4.3.10微量滴定管:10mL,分度值为0.05mL。4.4分析步骤

4.4.1在薄纸上称取粒度小于0.2mm的空气干燥煤样0.2g,精确至0.0002g。把煤样包好,放入50mL开氏瓶中,加入混合催化剂2g和浓硫酸(相对密度1.84)5mL。然后将开氏瓶放入铝加热体的孔中,并用石棉板盖住开氏瓶的球形部分。在瓶口插入一小漏斗,防止硒粉飞溅。在铝加热体中心的小孔中放温度计。接通电源,缓缓加热到350℃左右,保持此温度,直到溶液清澈透明,漂浮的黑色颗粒完全178

GB476-91

消失为止。遇到分解不完全的煤样时,可将0.2mm的空气干燥煤样磨细至0.1mm以下,再按上述方法消化,但必须加入铬酸酐0.2~0.5g。分解后如无黑色粒状物且呈草绿色浆状,表示消化完全,4.4.2将冷却后的溶液,用少量蒸馏水稀释后,移至250mL开氏瓶中。充分洗净原开氏瓶中的剩余物,使溶液体积约为100mL。然后将盛溶液的开氏瓶放在蒸馏装置上准备蒸馏。蒸馏装置如图7所示。图7蒸馏装置

1一锥形瓶;2一橡皮管;3直形玻璃冷凝管;4一开氏瓶;5玻璃管;6开氏球;7橡皮管,8—夹子;9、10—橡皮管和夹子;11圆底烧瓶;12一万能电炉4.4.3把直形玻璃冷凝管的上端连接到开氏球上,下端用橡皮管连上玻璃管,直接插入一个盛有20mL、3%硼酸溶液和1 ~2滴混合指示剂的锥形瓶中。玻璃管浸入溶液并距离底约2 mm。4.4.4在250mL开氏瓶中注入25mL混合碱溶液,然后通入蒸汽进行蒸馏,蒸馏至锥形瓶中溶液的总体积达到80mL为止,此时硼酸溶液由紫色变成绿色。4.4.5蒸馏完毕后,拆下开氏瓶并停止供给蒸汽。插入硼酸溶液中的玻璃管内、外用蒸馏水冲洗。洗液收入锥形瓶中,用硫酸标准溶液滴定到溶液由绿色变成微红色即为终点。由硫酸用量(校正空白)求出煤中氮的含量。

空白试验采用0.2g蔗糖代替煤样,试验步骤与煤样分析相同。注:每日在煤样分析前,冷凝管须用蒸汽进行冲洗,待馏出物体积达100~200mL后,再做正式煤样。4.5分析结果的计算

空气干燥煤样的氮按下式计算:Na = c(Vi-Ve) 0.014

中:Nad

空气干燥煤样的氮含量,%;

硫酸标准溶液的浓度,mol/L;

GB 476—91

硫酸标准溶液的用量,mL;

-空白试验时硫酸标准溶液的用量,ml.;氮(

N2)的毫摩尔质量,g/mmol;

煤样的质量,g。

氮测定的精密度

氮测定的重复性稻再现性如表2规定:表2

5氧的计算

氧的含量按下式计算:

Oad = 100 -- Cad- Had - Nad - St. ad - Mad - Aad当空气干燥煤样中碳酸盐二氧化碳含量大于2%时,则:性

Oad = 100-Cad -Had- Nad - St.ad - Mad - Aad - (CO2)ad式中:O?d—

一空气干燥煤样的氧含量,%;

一空气干燥煤样的全硫含量(按GB214测定),%;St.ad

Mad一空气干燥煤样的水分含量(按GB212测定),%;空气干燥煤样的灰分产率(按GB212测定),%;Aad

(CO2)ad-空气干燥煤样中碳酸盐二氧化碳的含量(按GB218测定),%。结果换算

(6)

(7)

按下列公式可将空气干燥基的碳、氢、氮、硫、氧含量换算成收到基、干燥基和干燥无灰基的含,100-Mar

Xar二 Xadx

100-Mad

Xd - Xadx

100-Mad

Xdaf = Xadx-

100-Mad- Aad

当空气干燥煤样中碳酸盐二氧化碳含量大于2%时,则Xdaf =Xad ×

式中:X-

100-Mad -Aad - (CO2)ad

代表碳、氢、氮、硫或氧含量,%。(8)

(10)

附加说明:

本标准由中华人民共和国能源部提出。GB476—91

本标准由煤炭科学研究总院北京煤化学研究所归口并与云南煤田地质勘探公司143队共同起草本标准主要起草人郭纲才、王广育、马尊美。本标准于1964年首次发布。

本标准委托煤炭科学研究总院北京煤化学研究所负责解释。181

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 其它标准

- 热门标准

- 国家标准(GB)

- GB/T2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

- GB50367-2013 混凝土结构加固设计规范

- GB/T18204.4-2000 公共场所毛巾、床上卧具微生物检验方法细菌总数测定

- GB/T3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

- GB5009.225-2023 食品安全国家标准 酒和食用酒精中乙醇浓度的测定

- GB/T11379-2008 金属覆盖层 工程用铬电镀层

- GB/T23892.3-2009 滑动轴承 稳态条件下流体动压可倾瓦块止推轴承 第3部分:可倾瓦块止推轴承计算的许用值

- GB/T9145-2003 普通螺纹 中等精度、优选系列的极限尺寸

- GB/T9239-1988 刚性转子平衡品质 许用不平衡的确定

- GB/T15917.3-1995 金属镝及氧化镝化学分析方法 对氯苯基荧光酮--溴化十六烷基三甲基胺分光光度法测定钽量

- GB/T11839-1989 二氧化铀芯块中硼的测定 姜黄素萃取光度法

- GB/T6122.1-2002 圆角铣刀 第1部分:型式和尺寸

- GB/T7433-1987 对称电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标

- GB/T12053-1989 光学识别用字母数字字符集 第一部分:OCR-A字符集印刷图象的形状和尺寸

- GB17945-2024 消防应急照明和疏散指示系统

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2