- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 电力行业标准(DL) >>

- DL/T 821-2002 钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范

标准号:

DL/T 821-2002

标准名称:

钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范

标准类别:

电力行业标准(DL)

标准状态:

现行-

发布日期:

2002-04-27 -

实施日期:

2002-09-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

6.06 MB

替代情况:

DL/T 5069-1996采标情况:

非等效ISO5579-1998

点击下载

标准简介:

标准下载解压密码:www.bzxz.net

本标准规定了承压钢管对接熔化焊接头(以下简称对接接头)的射线透照工艺及质量分级。本标准适用于电力行业制作、安装和检修发电设备时,透照厚度为2mm~175mm部件的射线检验,包括承压管子、管道和集箱单面施焊、双面成型的对接接头。焊制焊管(纵缝焊管、螺旋焊管)和管件(三通、弯头)的射线检验也可参照使用。本标准不适用于摩擦焊、闪光焊等机械方法焊接的对接接头。 DL/T 821-2002 钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范 DL/T821-2002

部分标准内容:

ICS27.100

备案号:10266-2002

中华人民共和国电力行业标准

DL/T821--2002

代替DL/T5069—1996

20022513

钢制承压管道对接焊接接头

射线检验技术规程

The code of radiographic examinationof butt welded-joints of pressure steels pipes and tubes2002-04-27发布

2002-09-01实施

中华人民共和国国家经济贸易委员会发布

规范性引用文件

射线检测人员

透照工艺

底片质量和观察

6对接焊接接头质量分级

检验报告及底片保存

附录A

附录B

附录C

(资料性附录)射线检验工艺卡目

(规范性附录)专用象质计、深度对比块的型式和规格(规范性附录)透照厚度计算方法DL/T821—2002

DL/T821—2002

根据国家经济贸易委员会电力司电力[2000]70号文的要求,国家电力公司电力建设研究所组织电力行业内有关专家组成规范修订小组,对DL/T5069--1996《电力建设施工及验收技术规范(钢制承压管道射线检验篇)》进行了修订。其编写格式和规则遵从DL/T6002001《电力行业标准编写基本规定》的规定。

本标准修订参照了国际标准:《无损检测-金属X射线和射线照相检验基本规则》(ISO5579-

1998)。

修订后的标准保留了原规范中经长期实践、行之有效的有关探伤工艺方面的条款。修订后的标准增加了新的射线源种Se75(硒75)。本标准实施后代替DL/T5069—1996。本标准的附录B、附录C为规范性附录。本标准的附录A为资料性附录。

本标准由电力行业电站焊接标准化技术委员会提出并归口。本标准的主要起草单位:国家电力公司电力建设研究所、浙江省火电建设公司、天津电力建设公司、黑龙江省火电第三工程公司。本标准的主要起草人:包乐庆、严正、吴树森、杨建平、李长辉、郭军。本标准由电力行业电站焊接标准化技术委员会负责解释。本标准首次发布时间:1985年,1996年第一次修订,本次为第二次修订。范围

钢制承压管道对接焊接接头

射线检验技术规程

DL/T8212002

本标准规定了承压钢管对接熔化焊接头(以下简称对接接头)的射线透照工艺及质量分级。本标准适用于电力行业制作、安装和检修发电设备时,透照厚度为2mm~175mm部件的射线检验,包括承压管子、管道和集箱单面施焊、双面成型的对接接头。焊制焊管(纵缝焊管、螺旋焊管)和管件(三通、弯头)的射线检验也可参照使用。本标准不适用于摩擦焊、闪光焊等机械方法焊接的对接接头。2·规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB4792

DL/T675

DL5007

JB/T7902

3射线检测人员

放射卫生防护基本标准

电力工业无损检测人员资格考核规则电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)线型象质计

3.1射线检测人员的基本条件

3.1.1射线检测人员除具有良好的身体素质外,视力必须满足下列要求:a)校正视力不得低于1.0,应每年检查一次;b)从事射线评片人员应能辨别距离400mm远的一组高为0.5mm、间距为0.5mm的印刷字母。3.1.2射线检测人员必须经过技术培训,并通过按DL/T675规定进行的考核,取得相应的资格证书。3.1.3射线检测人员必须符合GB4792的要求,射线检测人员必须经过由国家卫生防护部门组织的技术培训,并取得国家卫生行政部门颁发的放射工作人员证。3.2射线检测人员的技术等级

3.2.1射线检测人员按技术等级分为Ⅲ(高)、Ⅱ(中)、I(初)级。3.2.2取得各技术等级的人员,在有效期内只能从事与该等级相符的射线检测工作,并承担相应的技术责任。

3.3'射线检测人员的职责

3.3.1I级射线检测人员应能按射线检测作业指导书独立进行操作,能记录检测数据,整理检测数据和检测资料,严格执行安全文明生产的规定。3.3.2IⅡI级射线检测人员应熟悉射线检测方法的适用范围,根据标准、规范和技术条件编制射线检验工艺卡(见附录A)进行射线检测工作,评定检测结果,签发检测报告,培训、指导I级射线检测人员。

3.3.3Ⅲ级射线检测人员应根据规程、标准编制检验方案,审批射线检测作业指导书,对确定的技术条件和工艺文件负责;审核检测报告,解释检测结果,仲裁Ⅱ级射线检测人员对检测结果的技术争议,1

DL/T821—2002

培训、指导I、Ⅱ级射线检测人员。3.3.4射线底片的评定应由Ⅱ、Ⅲ级射线检测人员担任。3.4射线检测责任工程师及其职责3.4.1射线检测责任工程师,负责保证本标准的正确实施,受理检验委托。当工作环境不符合本标准和相关规程规定的工艺要求和安全防护规定时,射线检测责任工程师应拒绝受理委托的检验。3.4.2射线检测责任工程师,应由具有电力工业射线检测Ⅲ级或Ⅱ级资格者担任。4透照工艺

表面状态

对接接头的表面质量(包括余高部分),应经外观检查时线演

符合DL5007的要求。表面的不规则状态在底片上的影像应不影响对接接头中的缺陷评定,否则应作适当的修整。4.2透照方法

4.2.1外透法

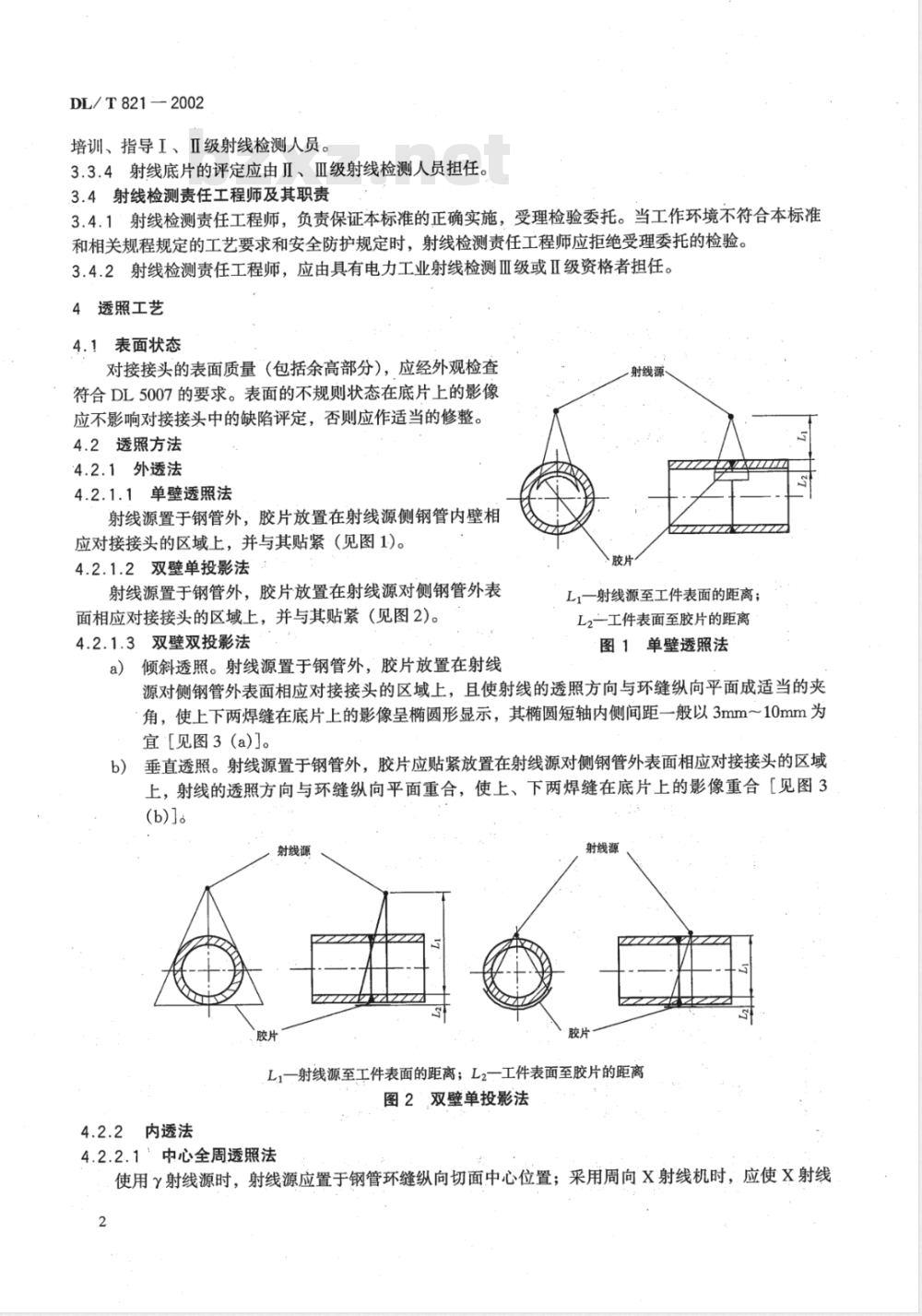

4.2.1.1单壁透照法

射线源置于钢管外,胶片放置在射线源侧钢管内壁相应对接接头的区域上,并与其贴紧(见图1)。4.2.1.2双壁单投影法

射线源置于钢管外,胶片放置在射线源对侧钢管外表面相应对接接头的区域上,并与其贴紧(见图2)。4.2.1.3双壁双投影法

L1一射线源至工件表面的距离;L2一工件表面至胶片的距离

图1单壁透照法

a)倾斜透照。射线源置于钢管外,胶片放置在射线源对侧钢管外表面相应对接接头的区域上,且使射线的透照方向与环缝纵向平面成适当的夹角,使上下两焊缝在底片上的影像呈椭圆形显示,其椭圆短轴内侧间距一般以3mm~10mm为宜「见图3(a)]。

b)垂直透照。射线源置于钢管外,胶片应贴紧放置在射线源对侧钢管外表面相应对接接头的区域上,射线的透照方向与环缝纵向平面重合,使上、下两焊缝在底片上的影像重合【见图3(b)l。

射线源

射线源

L1一射线源至工件表面的距离;L2一工件表面至胶片的距离图2双壁单投影法

内透法

4.2.2.1'中心全周透照法

使用射线源时,射线源应置于钢管环缝纵向切面中心位置;采用周向X射线机时,应使X射线2

射线源

L1一射线源至工件表面的距离;L2一工件表面至胶片的距离图3双壁双投影法

(a)胶片平放;(b)胶片包放管的中心与钢管中心重合,胶片放置在钢管外表面对接接头上,并与其贴紧(见图4)。4.2.2.2偏心透照法

射线源置于钢管内环缝纵向切面中心以外的位置,胶片放置钢管外表面相应对接接头的区域上,并与其贴紧(见图5)。

4.3定位标记和识别标记

4.3.1定位标记

对接接头透照部位一般应有中心标记(十),分段透照或抽查时还应有搭接标记(个)。当抽查时,搭接标记称为有效区段透照标记。采用中心全周透照法时,可用铅质标尺代替搭接定位标记。4.3.2识别标记

射线激

DL/T821—2002

L1射线源至工件表面的距离;

L2一工件表面至胶片的距离

图4中心全周透照法

4.3.2.1’被检的每段焊缝附近均应有下列铅质识别标记:工件编号、对接接头编号、部位编号、焊工代号和透照日期。

4.3.2.2外径小于或等于89mm的管子被检焊缝附近,至少应有工件编号、对接接头编号和焊工代号,加倍抽检的对接接头应有“JB”标记。返修后的对接接头透照部位还应有返修标记R1、R2、(其数码1,2,·指返修次数)。4.3.2.3定位标记和识别标记应距焊缝边缘大于或等于5mm,并在底片上显示。射线源

/射线源,

L1一射线源至工件表面的距离;L2工件表面至胶片的距离图5偏心透照法

DL/ T 821 2002

透照检验过的工件应作出永久性标识或采用详细的透照部位草图,以作为底片位置对照的依4.3.2.4

4.4象质计

外径大于89mm的管道,其对接接头透照应采用JB/T7902中规定的R'10系列象质计。4.4.1

质计。

外径大于76mm且小于或等于89mm的管子,其对接接头透照应采用附录B规定的I型专用象4.4.3

外径小于或等于76mm的管子,其对接接头透照应采用附录B规定的Ⅱ型或I型专用象质计。4.4.4

除双壁双投影透照方式外,透照厚度TA应根据透照方法,按表1确定。表1透照厚度

透照方法

外透法

内透法

注:T为钢管实际壁厚。

h为焊缝的余高。

个余高。

单壁透照法

双壁单投影法

中心全周透照法

偏心透照法

透照厚度TA

用双壁双投影法透照椭圆一次成像时,其透照厚度应按附录C的规定计算,垂直透照时应加一4.4.6象质指数应根据透照厚度确定,并符合表2的规定。表2

透照厚度TA

线编号

透照厚度与象质指数的关系

R'10系列线型象质计应放在射线源侧的工件表面上被检焊缝区的一端(被检区长度的1/4部4.4.7

位)。金属丝应横跨焊缝并与焊缝垂直,细丝置于外侧。当射线源侧无法放置象质计时,也可放在胶片侧的工件表面上,但象质计指数应提高一级,或通过对比试验使实际象质指数达到规定的要求。象质计放在胶片侧工件表面时,应附加“F”标记以示区别。4.4.8采用射线源置于圆心位置的周向曝光透照工艺时,象质计应每隔90°放置一个。4.4.9I型专用象质计应放在射线源侧管子正中的表面上,金属丝应横跨焊缝并与焊缝垂直。4.4.10,Ⅱ型专用象质计的金属丝应置于焊缝中心,围绕全周。4.4.11当透照呈排状的管子并使数个管子焊缝透照在同一张底片上时,象质计应放在最外侧的管子上。4.5深度对比块

小径管对接接头的未焊透和内凹深度,应采用附录C的I型深度对比块。当管子外径大于89mm时,采用Ⅱ型深度对比块。对比块应平行于焊缝放置,且距焊缝边缘大于或等于5mm。4.6胶片

4.6.1胶片的分类和选择

工业X射线胶片按银盐颗粒度由细到粗的顺序,分为J1、J2、J3三种,见表3。通常,如需缩短曝DL/T821-2002

光时间,则选用表中号数较大的胶片;如需提高射线透照的底片质量,则选用号数较小的胶片。表3工业射线胶片的类型

胶片类型

感光度

4.6.2胶片在使用前,应对每箱(或盒)胶片进行灰雾度的抽查,本底灰雾度应小于或等于0.3。4.7增感屏

4.7.1射线透照应采用金属增感屏或不用增感屏。使用增感屏时,要求胶片与增感屏紧密贴合。可使用真空包装胶片或通过施加一定压力来达到这一要求。4.7.2

金属增感屏的材料及前、后屏的厚度应根据不同的射线能量参照表4的规定选择。表4增感屏的选择

射线源种类

X射线:<120kV

120kV~250kV

>250kv

射线:Tm170

射线:Se75

射线:I192

射线:Co60

缺陷。

增感屏材料

前屏厚度

0.025~0.125

0.05~0.16

0.02~0.15

0.10~0.20

0.25~2.00

后屏厚度

0.02~0.15

0.10~0.20

0.02~0.20

0.50~2.00

增感屏的表面应经常擦拭,保持洁净、平整和干燥,以防止产生造成影响底片图像的影像或假4.8,射线能量的选择

射线能量的选择取决于透照工件的材料种类、透300

照方式和透照厚度(TA)。通常,随着射线能量的降200低,透照图像的对比度将增加。因此,在保证穿透力和检测范围的前提下,应尽量采用较低的射线能量。4.8.1X射线的能量选择

使用管电压为400kV以下的X射线透照对接接头50时,应根据透照厚度(TA)选取管电压值,:般不应%

超过图6的规定。

4.8.2射线源的选择

不同种类的射线源的平均能量(MeV)和透照厚度范围见表5。对于透照厚度差较大的工件,当透照厚度(TA)大于或等于10mm时,采用适宜的射线源透照,可获得较大的检测范围。20

5678910

2030 40 50 60 70 80

透照厚度(TA)mm

透照厚度和允许使用最高管电压的关系5

DL/T821—2002

表5射线源的透照厚度范围

射线源

能量(平均值)

透照厚度(TA)范围

TA≤5

10≤TA≤40

20TA≤95

50≤TA≤175

4.8.3外径小于或等于89mm的管子,当壁厚大于6mm时,若选用X射线透照,应采用双胶片暗盒,即在暗盒内装两张感光速度不同的胶片,以弥补透照厚度差导致检出范围减小的不足。4.9散射线的屏蔽

4.9.1.为尽可能减少散射线的影响,应采用适当的方法限制和缩小照射场面积并采取屏蔽措施。射线源

图7减少散射线

影响的方法

4.9.2当透照成排管子时,因管子间散射线影响大,通常可在管子间用铅板来屏蔽散射线,如图7所示。

4.9.3在射线透照中,操作要迅速、正确。当采用射线源置于工件内部,暗盒置于工件外表面的透照工艺时,应在暗盒背面覆一层2mm~3mm的铅板,以避免射线源进出工件时对胶片额外曝光,增加底片的灰雾度。4.9.4为检查散射线的影响,可在暗盒背面贴附个“B”铅字标记,其高度为13mm,厚度为1.3mm。若在较黑背影上出现“B”的较淡影像,说明背散射线屏蔽不够,应采取有效措施并重照。如在较淡背景上出现“B”字的较黑影像,此影像不能作为该底片判废的依据。4.10分段透照的数量

4.10.1采用双壁单投影法透照时,射线源至管子外表面的距离,当小于或等于15mm时;至少分3段透照,即每段对应的中心角应小于或等于120°;当大于15mm时,至少分4段透照,即每段对应的中心角小于或等于90°。4.10.2对外径大于76mm且小于或等于89mm的管子,其焊缝采用双壁双投影法透照时,至少分两次透照,透照角度每次偏转小于或等于90°。4.10.3对外径小于或等于76mm的管子,其焊缝采用双壁双投影法透照时,允许一次透照并应选择较高管电压,曝光量宜控制在7.5mA·min以内,管子内壁轮廓应清晰地显现在底片上。当采用射线探伤方法对厚壁管道对接接4.10.4

头进行焊接过程的中间检验时,应满足下列要求:焊缝的下部焊接厚度为20mm左右。4.10.4.1

4.10.4.2透照方式及胶片的放置见图8。当采用图8(a)方式时,暗盒宽度与坡口宽度相适宜,暗盒与焊缝表面应贴紧。

4.10.4.3底片上应有必要的标记。当分段透照时,还应有搭接标记。

射线源

射线源

图8透照方式及胶片的位置

(a)射线源在管道内;(b)射线源在管道外4.10.5·对较大直径管道对接接头射线透照检验时,为提高横向裂纹检出率,应选用周向X射线机或6

DL/T821—2002

射线源,采用中心全周透照法。若采用其他透照方法,则对被检区两端的最大穿透厚度与射线中心线穿透厚度比K值应满足:环缝K值不大于1.1,纵缝K值不大于1.03。4.10.6当透照带有内壁螺旋槽的锅炉受热面管子和易产生裂纹的管材对接接头时,宜采用垂直透照,即前、后壁焊缝重叠,以提高裂纹的检出率[见图3(b)]。4.10.7当检验管排对接接头时,胶片的长度不应小于300mm。4.11透照的几何条件

射线源至工件表面距离L,可由下式确定:L≥10dL3/3

式中:

d一焦点尺寸,当焦点为圆形或正方形时,d等于圆直径或正方形边长;当焦点为矩形(边长分别为a和b)时,d=(a+b)/2。

L2—射线源侧工件表面至胶片的距离。在特殊情况下,L,不能满足上式的要求时,可由合同双方确认;当厚壁管采用内透法时,必须采取有效措施对焊缝根部质量进行监控。4.12胶片的暗室处理

4.12.1:胶片的暗室处理应按胶片的使用说明书或公认的有效方法处理。4.12.2胶片的自动冲洗应严格控制胶片显影、定影、水洗和干燥等工序的温度、传送速度和药液量。4.12.3胶片手工冲洗宜采用槽浸方式,在规定的温度(20℃左右)和时间内进行显影、定影等操作。不允许显影时用红灯观察,以调整显影时间的方法控制底片黑度。定影后的底片应充分水洗和除污,以保证底片的质量。

4.12.4,可采用定期添加补充液的方法来保持显影性能的稳定。但添加补充液的总量不允许超过原显影液体积的3倍。

5底片质量和观察

5.1底片的质量是透照工艺的综合反映,是评定焊接质量的依据,凡不符合下述条款的底片,均应视为废片,不得作为质量评定的依据。51.1象质指数

底片上必须显示出与象质指数对应的最小钢丝线径。I型应显示三根及三根以上。5.1.2标志

底片应清晰地显示出象质计、深度对比块、定位标记和识别标记,位置正确且不掩盖被检焊缝影像,此外应能清晰地看到长度不小于10mm的象质计钢丝影像。5.1.3不应有的假缺陷

底片有效评定区域内不应有因胶片处理不当引起的假缺陷或其他妨碍评定的假缺陷。5.1.4底片黑度

底片有效评定范围内的黑度,X射线应在1.5~3.5.(包括固有灰雾度)范围内;?射线应在1.8~3.5(包括固有灰雾度)范围内。5.2评片

5.2.1评片应在专用评片室内进行。评片室内的光线应暗淡,室内照明用光不得在底片表面产生反射。

5.2.2观片灯最大亮度应不小于100000cd/m2,且观察的漫射光亮度应可调。对不需要观察或透光量过强的部分,应采用适当的遮光板遮蔽强光。经照射后的底片亮度应不小于30cd/m2。5.2.3评片时允许使用放大倍数小于或等于5的放大镜辅助观察底片的局部细微部分。7

DL/T821—2002

6对接焊接接头质量分级

根据焊接缺陷类型尺寸和数量,将焊接接头质量分为四个等级。6.1裂缝未熔合缺陷的评级

I、Ⅱ、亚级焊缝内应无裂纹、未熔合,凡焊缝内有裂纹、未熔合即为IV级。6.2圆形缺陷的评级

6.2.1评定方法

6.2.1.1长宽比小于或等于3的缺陷(包括气孔、夹渣、夹钨)定义为圆形缺陷。它们可以是圆形、椭圆形或带有尾巴(在测定尺寸时应包括尾巴)等不规则的形状。圆形缺陷用评定框尺进行评定,框尺长边应与焊缝方向平行且应置于缺陷最严重或集中处,6.2.1.2.

评定框尺寸的选定应依母材厚度确定,并符合表6规定。表6缺陷评定区

母材厚度

评定框尺寸

10×10

>25~100

10×20

评定时需把圆形缺陷尺寸换算成点数,并应符合表7的规定。缺陷

数换算表

缺陷长径

10×30

评定时不计点数的缺陷尺寸应根据母材厚度T确定,并符合表8的规定。表8不计点数的

为缺陷尺寸

母材厚度

>25~50

缺陷长径

当缺陷在评定区边界线上时,应把它划为该评定区内计算点数。mm

当评定框尺附近缺陷较少,且确定只用该评定框尺大小划分级别不适当时,经合同双方协6.2.1.6

商,可将评定框尺面积沿焊缝方向扩大到3倍,求出缺陷总点数,用此值的1/3进行评定。6.2.2分级评定

圆形缺陷的焊缝质量分级应根据母材厚度和评定框尺尺寸确定,各级允许点数的上限值符合表9的规定。

表9圆形缺陷www.bzxz.net

评定框尺尺寸

质量级别

母材厚度

10×10

>10~15

>15~25

10×20

>25~50

>50~100

缺陷点数大于Ⅲ级者,单个缺陷长径大于1/2T者10×30

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

备案号:10266-2002

中华人民共和国电力行业标准

DL/T821--2002

代替DL/T5069—1996

20022513

钢制承压管道对接焊接接头

射线检验技术规程

The code of radiographic examinationof butt welded-joints of pressure steels pipes and tubes2002-04-27发布

2002-09-01实施

中华人民共和国国家经济贸易委员会发布

规范性引用文件

射线检测人员

透照工艺

底片质量和观察

6对接焊接接头质量分级

检验报告及底片保存

附录A

附录B

附录C

(资料性附录)射线检验工艺卡目

(规范性附录)专用象质计、深度对比块的型式和规格(规范性附录)透照厚度计算方法DL/T821—2002

DL/T821—2002

根据国家经济贸易委员会电力司电力[2000]70号文的要求,国家电力公司电力建设研究所组织电力行业内有关专家组成规范修订小组,对DL/T5069--1996《电力建设施工及验收技术规范(钢制承压管道射线检验篇)》进行了修订。其编写格式和规则遵从DL/T6002001《电力行业标准编写基本规定》的规定。

本标准修订参照了国际标准:《无损检测-金属X射线和射线照相检验基本规则》(ISO5579-

1998)。

修订后的标准保留了原规范中经长期实践、行之有效的有关探伤工艺方面的条款。修订后的标准增加了新的射线源种Se75(硒75)。本标准实施后代替DL/T5069—1996。本标准的附录B、附录C为规范性附录。本标准的附录A为资料性附录。

本标准由电力行业电站焊接标准化技术委员会提出并归口。本标准的主要起草单位:国家电力公司电力建设研究所、浙江省火电建设公司、天津电力建设公司、黑龙江省火电第三工程公司。本标准的主要起草人:包乐庆、严正、吴树森、杨建平、李长辉、郭军。本标准由电力行业电站焊接标准化技术委员会负责解释。本标准首次发布时间:1985年,1996年第一次修订,本次为第二次修订。范围

钢制承压管道对接焊接接头

射线检验技术规程

DL/T8212002

本标准规定了承压钢管对接熔化焊接头(以下简称对接接头)的射线透照工艺及质量分级。本标准适用于电力行业制作、安装和检修发电设备时,透照厚度为2mm~175mm部件的射线检验,包括承压管子、管道和集箱单面施焊、双面成型的对接接头。焊制焊管(纵缝焊管、螺旋焊管)和管件(三通、弯头)的射线检验也可参照使用。本标准不适用于摩擦焊、闪光焊等机械方法焊接的对接接头。2·规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB4792

DL/T675

DL5007

JB/T7902

3射线检测人员

放射卫生防护基本标准

电力工业无损检测人员资格考核规则电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)线型象质计

3.1射线检测人员的基本条件

3.1.1射线检测人员除具有良好的身体素质外,视力必须满足下列要求:a)校正视力不得低于1.0,应每年检查一次;b)从事射线评片人员应能辨别距离400mm远的一组高为0.5mm、间距为0.5mm的印刷字母。3.1.2射线检测人员必须经过技术培训,并通过按DL/T675规定进行的考核,取得相应的资格证书。3.1.3射线检测人员必须符合GB4792的要求,射线检测人员必须经过由国家卫生防护部门组织的技术培训,并取得国家卫生行政部门颁发的放射工作人员证。3.2射线检测人员的技术等级

3.2.1射线检测人员按技术等级分为Ⅲ(高)、Ⅱ(中)、I(初)级。3.2.2取得各技术等级的人员,在有效期内只能从事与该等级相符的射线检测工作,并承担相应的技术责任。

3.3'射线检测人员的职责

3.3.1I级射线检测人员应能按射线检测作业指导书独立进行操作,能记录检测数据,整理检测数据和检测资料,严格执行安全文明生产的规定。3.3.2IⅡI级射线检测人员应熟悉射线检测方法的适用范围,根据标准、规范和技术条件编制射线检验工艺卡(见附录A)进行射线检测工作,评定检测结果,签发检测报告,培训、指导I级射线检测人员。

3.3.3Ⅲ级射线检测人员应根据规程、标准编制检验方案,审批射线检测作业指导书,对确定的技术条件和工艺文件负责;审核检测报告,解释检测结果,仲裁Ⅱ级射线检测人员对检测结果的技术争议,1

DL/T821—2002

培训、指导I、Ⅱ级射线检测人员。3.3.4射线底片的评定应由Ⅱ、Ⅲ级射线检测人员担任。3.4射线检测责任工程师及其职责3.4.1射线检测责任工程师,负责保证本标准的正确实施,受理检验委托。当工作环境不符合本标准和相关规程规定的工艺要求和安全防护规定时,射线检测责任工程师应拒绝受理委托的检验。3.4.2射线检测责任工程师,应由具有电力工业射线检测Ⅲ级或Ⅱ级资格者担任。4透照工艺

表面状态

对接接头的表面质量(包括余高部分),应经外观检查时线演

符合DL5007的要求。表面的不规则状态在底片上的影像应不影响对接接头中的缺陷评定,否则应作适当的修整。4.2透照方法

4.2.1外透法

4.2.1.1单壁透照法

射线源置于钢管外,胶片放置在射线源侧钢管内壁相应对接接头的区域上,并与其贴紧(见图1)。4.2.1.2双壁单投影法

射线源置于钢管外,胶片放置在射线源对侧钢管外表面相应对接接头的区域上,并与其贴紧(见图2)。4.2.1.3双壁双投影法

L1一射线源至工件表面的距离;L2一工件表面至胶片的距离

图1单壁透照法

a)倾斜透照。射线源置于钢管外,胶片放置在射线源对侧钢管外表面相应对接接头的区域上,且使射线的透照方向与环缝纵向平面成适当的夹角,使上下两焊缝在底片上的影像呈椭圆形显示,其椭圆短轴内侧间距一般以3mm~10mm为宜「见图3(a)]。

b)垂直透照。射线源置于钢管外,胶片应贴紧放置在射线源对侧钢管外表面相应对接接头的区域上,射线的透照方向与环缝纵向平面重合,使上、下两焊缝在底片上的影像重合【见图3(b)l。

射线源

射线源

L1一射线源至工件表面的距离;L2一工件表面至胶片的距离图2双壁单投影法

内透法

4.2.2.1'中心全周透照法

使用射线源时,射线源应置于钢管环缝纵向切面中心位置;采用周向X射线机时,应使X射线2

射线源

L1一射线源至工件表面的距离;L2一工件表面至胶片的距离图3双壁双投影法

(a)胶片平放;(b)胶片包放管的中心与钢管中心重合,胶片放置在钢管外表面对接接头上,并与其贴紧(见图4)。4.2.2.2偏心透照法

射线源置于钢管内环缝纵向切面中心以外的位置,胶片放置钢管外表面相应对接接头的区域上,并与其贴紧(见图5)。

4.3定位标记和识别标记

4.3.1定位标记

对接接头透照部位一般应有中心标记(十),分段透照或抽查时还应有搭接标记(个)。当抽查时,搭接标记称为有效区段透照标记。采用中心全周透照法时,可用铅质标尺代替搭接定位标记。4.3.2识别标记

射线激

DL/T821—2002

L1射线源至工件表面的距离;

L2一工件表面至胶片的距离

图4中心全周透照法

4.3.2.1’被检的每段焊缝附近均应有下列铅质识别标记:工件编号、对接接头编号、部位编号、焊工代号和透照日期。

4.3.2.2外径小于或等于89mm的管子被检焊缝附近,至少应有工件编号、对接接头编号和焊工代号,加倍抽检的对接接头应有“JB”标记。返修后的对接接头透照部位还应有返修标记R1、R2、(其数码1,2,·指返修次数)。4.3.2.3定位标记和识别标记应距焊缝边缘大于或等于5mm,并在底片上显示。射线源

/射线源,

L1一射线源至工件表面的距离;L2工件表面至胶片的距离图5偏心透照法

DL/ T 821 2002

透照检验过的工件应作出永久性标识或采用详细的透照部位草图,以作为底片位置对照的依4.3.2.4

4.4象质计

外径大于89mm的管道,其对接接头透照应采用JB/T7902中规定的R'10系列象质计。4.4.1

质计。

外径大于76mm且小于或等于89mm的管子,其对接接头透照应采用附录B规定的I型专用象4.4.3

外径小于或等于76mm的管子,其对接接头透照应采用附录B规定的Ⅱ型或I型专用象质计。4.4.4

除双壁双投影透照方式外,透照厚度TA应根据透照方法,按表1确定。表1透照厚度

透照方法

外透法

内透法

注:T为钢管实际壁厚。

h为焊缝的余高。

个余高。

单壁透照法

双壁单投影法

中心全周透照法

偏心透照法

透照厚度TA

用双壁双投影法透照椭圆一次成像时,其透照厚度应按附录C的规定计算,垂直透照时应加一4.4.6象质指数应根据透照厚度确定,并符合表2的规定。表2

透照厚度TA

线编号

透照厚度与象质指数的关系

R'10系列线型象质计应放在射线源侧的工件表面上被检焊缝区的一端(被检区长度的1/4部4.4.7

位)。金属丝应横跨焊缝并与焊缝垂直,细丝置于外侧。当射线源侧无法放置象质计时,也可放在胶片侧的工件表面上,但象质计指数应提高一级,或通过对比试验使实际象质指数达到规定的要求。象质计放在胶片侧工件表面时,应附加“F”标记以示区别。4.4.8采用射线源置于圆心位置的周向曝光透照工艺时,象质计应每隔90°放置一个。4.4.9I型专用象质计应放在射线源侧管子正中的表面上,金属丝应横跨焊缝并与焊缝垂直。4.4.10,Ⅱ型专用象质计的金属丝应置于焊缝中心,围绕全周。4.4.11当透照呈排状的管子并使数个管子焊缝透照在同一张底片上时,象质计应放在最外侧的管子上。4.5深度对比块

小径管对接接头的未焊透和内凹深度,应采用附录C的I型深度对比块。当管子外径大于89mm时,采用Ⅱ型深度对比块。对比块应平行于焊缝放置,且距焊缝边缘大于或等于5mm。4.6胶片

4.6.1胶片的分类和选择

工业X射线胶片按银盐颗粒度由细到粗的顺序,分为J1、J2、J3三种,见表3。通常,如需缩短曝DL/T821-2002

光时间,则选用表中号数较大的胶片;如需提高射线透照的底片质量,则选用号数较小的胶片。表3工业射线胶片的类型

胶片类型

感光度

4.6.2胶片在使用前,应对每箱(或盒)胶片进行灰雾度的抽查,本底灰雾度应小于或等于0.3。4.7增感屏

4.7.1射线透照应采用金属增感屏或不用增感屏。使用增感屏时,要求胶片与增感屏紧密贴合。可使用真空包装胶片或通过施加一定压力来达到这一要求。4.7.2

金属增感屏的材料及前、后屏的厚度应根据不同的射线能量参照表4的规定选择。表4增感屏的选择

射线源种类

X射线:<120kV

120kV~250kV

>250kv

射线:Tm170

射线:Se75

射线:I192

射线:Co60

缺陷。

增感屏材料

前屏厚度

0.025~0.125

0.05~0.16

0.02~0.15

0.10~0.20

0.25~2.00

后屏厚度

0.02~0.15

0.10~0.20

0.02~0.20

0.50~2.00

增感屏的表面应经常擦拭,保持洁净、平整和干燥,以防止产生造成影响底片图像的影像或假4.8,射线能量的选择

射线能量的选择取决于透照工件的材料种类、透300

照方式和透照厚度(TA)。通常,随着射线能量的降200低,透照图像的对比度将增加。因此,在保证穿透力和检测范围的前提下,应尽量采用较低的射线能量。4.8.1X射线的能量选择

使用管电压为400kV以下的X射线透照对接接头50时,应根据透照厚度(TA)选取管电压值,:般不应%

超过图6的规定。

4.8.2射线源的选择

不同种类的射线源的平均能量(MeV)和透照厚度范围见表5。对于透照厚度差较大的工件,当透照厚度(TA)大于或等于10mm时,采用适宜的射线源透照,可获得较大的检测范围。20

5678910

2030 40 50 60 70 80

透照厚度(TA)mm

透照厚度和允许使用最高管电压的关系5

DL/T821—2002

表5射线源的透照厚度范围

射线源

能量(平均值)

透照厚度(TA)范围

TA≤5

10≤TA≤40

20TA≤95

50≤TA≤175

4.8.3外径小于或等于89mm的管子,当壁厚大于6mm时,若选用X射线透照,应采用双胶片暗盒,即在暗盒内装两张感光速度不同的胶片,以弥补透照厚度差导致检出范围减小的不足。4.9散射线的屏蔽

4.9.1.为尽可能减少散射线的影响,应采用适当的方法限制和缩小照射场面积并采取屏蔽措施。射线源

图7减少散射线

影响的方法

4.9.2当透照成排管子时,因管子间散射线影响大,通常可在管子间用铅板来屏蔽散射线,如图7所示。

4.9.3在射线透照中,操作要迅速、正确。当采用射线源置于工件内部,暗盒置于工件外表面的透照工艺时,应在暗盒背面覆一层2mm~3mm的铅板,以避免射线源进出工件时对胶片额外曝光,增加底片的灰雾度。4.9.4为检查散射线的影响,可在暗盒背面贴附个“B”铅字标记,其高度为13mm,厚度为1.3mm。若在较黑背影上出现“B”的较淡影像,说明背散射线屏蔽不够,应采取有效措施并重照。如在较淡背景上出现“B”字的较黑影像,此影像不能作为该底片判废的依据。4.10分段透照的数量

4.10.1采用双壁单投影法透照时,射线源至管子外表面的距离,当小于或等于15mm时;至少分3段透照,即每段对应的中心角应小于或等于120°;当大于15mm时,至少分4段透照,即每段对应的中心角小于或等于90°。4.10.2对外径大于76mm且小于或等于89mm的管子,其焊缝采用双壁双投影法透照时,至少分两次透照,透照角度每次偏转小于或等于90°。4.10.3对外径小于或等于76mm的管子,其焊缝采用双壁双投影法透照时,允许一次透照并应选择较高管电压,曝光量宜控制在7.5mA·min以内,管子内壁轮廓应清晰地显现在底片上。当采用射线探伤方法对厚壁管道对接接4.10.4

头进行焊接过程的中间检验时,应满足下列要求:焊缝的下部焊接厚度为20mm左右。4.10.4.1

4.10.4.2透照方式及胶片的放置见图8。当采用图8(a)方式时,暗盒宽度与坡口宽度相适宜,暗盒与焊缝表面应贴紧。

4.10.4.3底片上应有必要的标记。当分段透照时,还应有搭接标记。

射线源

射线源

图8透照方式及胶片的位置

(a)射线源在管道内;(b)射线源在管道外4.10.5·对较大直径管道对接接头射线透照检验时,为提高横向裂纹检出率,应选用周向X射线机或6

DL/T821—2002

射线源,采用中心全周透照法。若采用其他透照方法,则对被检区两端的最大穿透厚度与射线中心线穿透厚度比K值应满足:环缝K值不大于1.1,纵缝K值不大于1.03。4.10.6当透照带有内壁螺旋槽的锅炉受热面管子和易产生裂纹的管材对接接头时,宜采用垂直透照,即前、后壁焊缝重叠,以提高裂纹的检出率[见图3(b)]。4.10.7当检验管排对接接头时,胶片的长度不应小于300mm。4.11透照的几何条件

射线源至工件表面距离L,可由下式确定:L≥10dL3/3

式中:

d一焦点尺寸,当焦点为圆形或正方形时,d等于圆直径或正方形边长;当焦点为矩形(边长分别为a和b)时,d=(a+b)/2。

L2—射线源侧工件表面至胶片的距离。在特殊情况下,L,不能满足上式的要求时,可由合同双方确认;当厚壁管采用内透法时,必须采取有效措施对焊缝根部质量进行监控。4.12胶片的暗室处理

4.12.1:胶片的暗室处理应按胶片的使用说明书或公认的有效方法处理。4.12.2胶片的自动冲洗应严格控制胶片显影、定影、水洗和干燥等工序的温度、传送速度和药液量。4.12.3胶片手工冲洗宜采用槽浸方式,在规定的温度(20℃左右)和时间内进行显影、定影等操作。不允许显影时用红灯观察,以调整显影时间的方法控制底片黑度。定影后的底片应充分水洗和除污,以保证底片的质量。

4.12.4,可采用定期添加补充液的方法来保持显影性能的稳定。但添加补充液的总量不允许超过原显影液体积的3倍。

5底片质量和观察

5.1底片的质量是透照工艺的综合反映,是评定焊接质量的依据,凡不符合下述条款的底片,均应视为废片,不得作为质量评定的依据。51.1象质指数

底片上必须显示出与象质指数对应的最小钢丝线径。I型应显示三根及三根以上。5.1.2标志

底片应清晰地显示出象质计、深度对比块、定位标记和识别标记,位置正确且不掩盖被检焊缝影像,此外应能清晰地看到长度不小于10mm的象质计钢丝影像。5.1.3不应有的假缺陷

底片有效评定区域内不应有因胶片处理不当引起的假缺陷或其他妨碍评定的假缺陷。5.1.4底片黑度

底片有效评定范围内的黑度,X射线应在1.5~3.5.(包括固有灰雾度)范围内;?射线应在1.8~3.5(包括固有灰雾度)范围内。5.2评片

5.2.1评片应在专用评片室内进行。评片室内的光线应暗淡,室内照明用光不得在底片表面产生反射。

5.2.2观片灯最大亮度应不小于100000cd/m2,且观察的漫射光亮度应可调。对不需要观察或透光量过强的部分,应采用适当的遮光板遮蔽强光。经照射后的底片亮度应不小于30cd/m2。5.2.3评片时允许使用放大倍数小于或等于5的放大镜辅助观察底片的局部细微部分。7

DL/T821—2002

6对接焊接接头质量分级

根据焊接缺陷类型尺寸和数量,将焊接接头质量分为四个等级。6.1裂缝未熔合缺陷的评级

I、Ⅱ、亚级焊缝内应无裂纹、未熔合,凡焊缝内有裂纹、未熔合即为IV级。6.2圆形缺陷的评级

6.2.1评定方法

6.2.1.1长宽比小于或等于3的缺陷(包括气孔、夹渣、夹钨)定义为圆形缺陷。它们可以是圆形、椭圆形或带有尾巴(在测定尺寸时应包括尾巴)等不规则的形状。圆形缺陷用评定框尺进行评定,框尺长边应与焊缝方向平行且应置于缺陷最严重或集中处,6.2.1.2.

评定框尺寸的选定应依母材厚度确定,并符合表6规定。表6缺陷评定区

母材厚度

评定框尺寸

10×10

>25~100

10×20

评定时需把圆形缺陷尺寸换算成点数,并应符合表7的规定。缺陷

数换算表

缺陷长径

10×30

评定时不计点数的缺陷尺寸应根据母材厚度T确定,并符合表8的规定。表8不计点数的

为缺陷尺寸

母材厚度

>25~50

缺陷长径

当缺陷在评定区边界线上时,应把它划为该评定区内计算点数。mm

当评定框尺附近缺陷较少,且确定只用该评定框尺大小划分级别不适当时,经合同双方协6.2.1.6

商,可将评定框尺面积沿焊缝方向扩大到3倍,求出缺陷总点数,用此值的1/3进行评定。6.2.2分级评定

圆形缺陷的焊缝质量分级应根据母材厚度和评定框尺尺寸确定,各级允许点数的上限值符合表9的规定。

表9圆形缺陷www.bzxz.net

评定框尺尺寸

质量级别

母材厚度

10×10

>10~15

>15~25

10×20

>25~50

>50~100

缺陷点数大于Ⅲ级者,单个缺陷长径大于1/2T者10×30

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 其它标准

- 热门标准

- 电力行业标准(DL)

- DL/T988-2005 高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法

- DL/T666-2012 风力发电场运行规程

- DL/T721-2000 配电网自动化系统远方终端

- DL/T634.5101-2002 远动设备及系统 第5101部分:传输规约 基本远动任务配套标准

- DL/T790.441-2004 采用配电线载波的配电自动化 第4-41部分:数据通信协议 应用层协议--配电线报文规范

- DL796-2001 风力发电场安全规程

- DL/T584-2007 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程

- DL/T5339-2006 火力发电厂水工设计规范

- DL/T977-2013 发电厂热力设备化学清洗单位管理规定

- DL/T553-2013 电力系统动态记录装置通用技术条件

- DL/T683-1999 电力金具 产品型号命名方法

- DL/T716-2000 电站隔膜阀选用导则

- DL/T846.1-2004 高电压测试设备通用技术条件 第1部分:高电压分压器测量系统

- DL/T5161.4-2002 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第4部分:母线装置施工质量检验

- DL/T5161.13-2002 电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第13部分:电力变流设备施工质量检验

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2