- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 地质矿产行业标准(DZ) >>

- DZ/T 0004-2015 重力调查技术规范(1 : 50000)

标准号:

DZ/T 0004-2015

标准名称:

重力调查技术规范(1 : 50000)

标准类别:

地质矿产行业标准(DZ)

标准状态:

现行出版语种:

简体中文下载格式:

.zip .pdf下载大小:

25.31 MB

点击下载

标准简介:

DZ/T 0004-2015.The technical specification for gravity survey(1 : 50000).

1范围

DZ/T 0004规定了1 : 50000重力调查工作的基本方法、技术设计原则、仪器准备、野外工作、资料整理、成果提交等要求。

DZ/T 0004适用于平原、丘陵和山区的1 : 50000重力调查工作。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18341-2001地质矿产勘查测量规范

CH/T 1015.2基础地理信息数字产品1 : 10000、1 : 50000生产技术规程第2部分:数字高程模型(DEM)

DZ/T 0082区域重力调查规范

DZ/T 0153物化探工程测量规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

重力基准gravity base station

由若干高精度重力点(基准点、基本点)和重力仪格值标定场(长基线、短基线)组成的国家重力基准。

3.2

重力仪格值校正系数gravimeter scale correction coefficient

通过在国家长基线或短基线上观测求得的对各类重力仪出厂时所附格值表的修正系数。

3.3

非独立增量non-independent increment

三程循环观测法(观测路线为:1→2-→1→2;2→3→2→3 .....)中由闭合段(1、2、1)或(2、1.2)所求得的2号点相对于1号点的增量值和1号点相对于2号点的增量值,称为非独立增量。

3.4

独立增量independent increment

部分标准内容:

D10/19

中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0004—2015

代DZ0004—91

重力调查技术规范(1:50000)The technical specification for gravity survey(1 : 50 000)2015-04-15发布

全品竞真

中华人民共和国国土资源部

2015-07-01实施

2规范性引用文件

3术语和定义

日的任务

基本要求

5技术设计

资料收集及踏勘

测区布置

测网布置

布格重力异常总精度和误差分配重力基点网的设计

测地工作布置

地形改正

密度工作

部面工作

技术设计书的编写

仪器准备

重力仪调节和校验

重力仪格值标定

重力仪性能试验

重力仪的保管和使用

测地型GPS仪器.

野外工作

重力基点的联测

重力测点布设和重力观测

重力测点的定位

密度标本采集和测定

近区地形改正

部面工作

质量检查

野外观测原始记录

野外资料整理及精度评价

整理内容

资料整理基本要求Www.bzxZ.net

计算精度

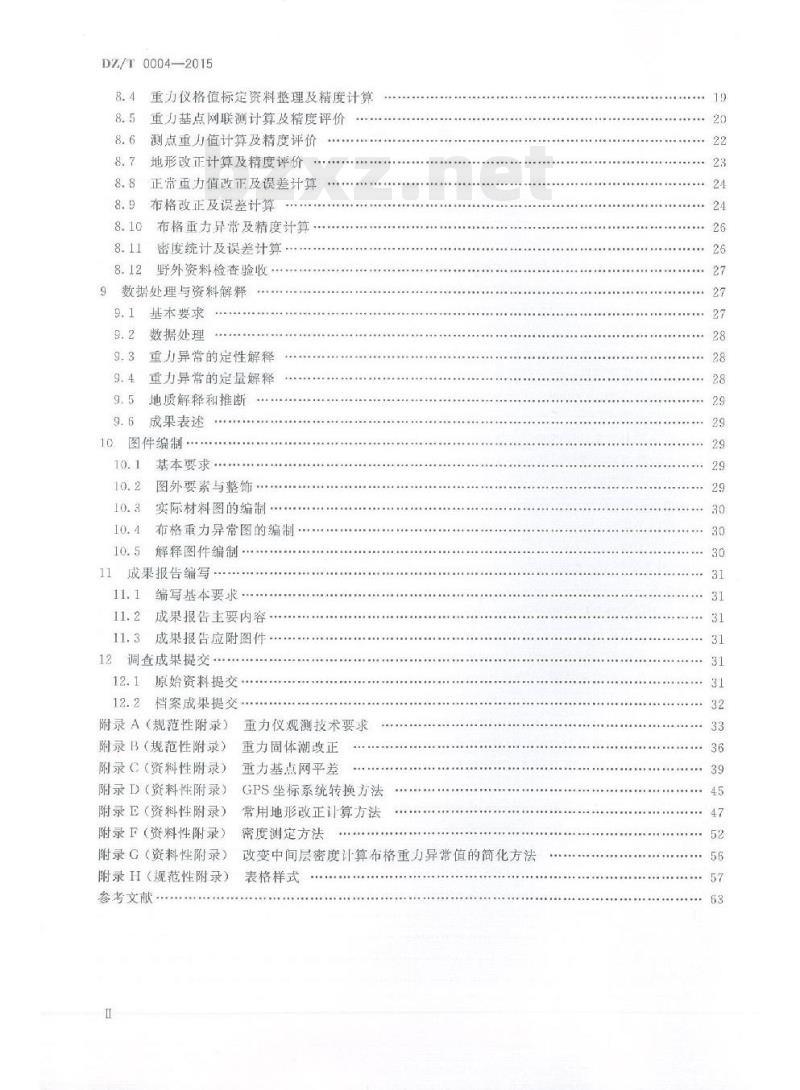

DZ/T0004—2015

DZ/T0004—2015

重力仪格值标定资料整理及精度计算重力基点网联测计算及精度评价测点重力值计算及精度评价

地形改正计算及精度评价

正常重力值改正及误差计算

布格改正及误差计算

布格重力异常及精度计算

密度统计及误差计算·

野外资料检查验收

9数据处理与资料解释

基本要求

数据处理

重力异常的定性解释

重力异常的定量解释

地质解释和推断

成果表述

图件编制

基本要求

图外要素与整饰·

实际材料图的编制

布格重力异常图的编制

解释图件编制:

11成果报告编写

编写基本要求

成果报告主要内容

成果报告应附图件.

12调查成果提交

原始资料提交

档案成果提交

附录A(规范性附录)

附录B(规范性附录)

附录C(资料性附录)

附录D(资料性附录)

附录E(资料性附录)

附录F(资料性附录)

附录G(资料性附录)

附录H(规范性附录)

参考文献

重力仪观测技术要求

重力固体潮改正

重力基点网平差

GPS坐标系统转换方法

常用地形改正计算方法

密度测定方法

改变中间层密度计算布格重力异常值的简化方法表格样式

DZ/T0004-—2015

本标准按照GB/T1.1一2009《标准化工作导则第一部分:标准的结构和编写规则》给出的规则起草,是对DZ0004—91%重力调查技术规定》(1:50000)的修订。本标准与DZ0004—91相比主要技术变化如下:补充和调整了规范的章节内容和结构。提高了布格重力异常总精度:将其分为平原地区0.080×10-m/s2和丘陵0.160×10-5m/s,及山区0.300X10m/

修改了地形改正方法技术要求

增加了使用GPS卫星定位系统进行测点定位的技术要求,淘汰了航片定点法及综合法定点内容。

补充了部面作的布置及技术要求增加了利用DEM高程数据进行地形改正的技术要求及水域地区的资料格理。增加了重力资料的数据处理和解释推断的基本技术要求。增加了设计和成果报告的编写要求。本标准山中华人民共和国国土资源部提出:本标准山全国国土资源标准化技术委员会(SAC/IC93)归口。本标准起草单位:陕西省地质矿产勘查开发局第二综合物探大队,安徽省勘查技术院。本标准主要起草人:张燕、王正科、兰学毅,杨春阁、贺颢,姜夫爵、涂承林、李志。本标准代替标准的历次版本发布情况为:-DZ0004—91。

1范围

重力调查技术规范(1:50000)D7./T0004—2015

本标准规定了1:50000重力调查工作的基本方法,技术设计原则、仪器准备、野外工作、资料整理、成果提交等要求。

本标准适用于平原、丘陵和山区的1:50000重力调查工作。2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仪所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T183412001地质矿产勘查测量规范CH/T1015.2基础地理信息数字产品1:10000,1:50000生产技术规程第2部分:数字高程模型(DEM)

区域重力调查规范

DZ/T 0082

物化探工程测量规范

DZ/T0153

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。3.1

重力基准gravitybasestation

由若干高精度重力点(基准点、基本点)和重力仪格值标定场(长基线、短基线)组成的国家重力基准,3.2

重力仪格值校正系数gravimeterscalecorrectioncoefficient通过在国家长基线或短基线上观测求得的对各类重力仪出厂时所附格值表的修正系数3.3

非独立增量non-independentincrement三程循环观测法(观测路线为:1-2-1-2:2-3-2-3··)中由闭合段(12,1)或(2、12)所求得的2号点相对于1号点的增量值和1号点相对于2号点的增量值,称为非独立增量3.4

独立增量independentincrement三程循环观测法中一个闭合段内的两个非独立增量的平均值或双程往返观测法求得的重力增量值称为独立增量

accuracyofconjunction

联测精度()

基点网各边段独立增量的均方误差平方和平均后的平方根。DZ/T0004—2015

大样法largesamplemethod

用于测定未固结松散沉积物密度的方法,在原位按规则形休采集标本,测定其质量和体积,计算出标本的密度值

4总则

4.1目的任务

在国家重力基准下,取得高精度的重力数据资料,查明测区重力场空间分布特征和规律,解决地质调查、综合普查找矿等地质问题。a)发现和圈定与围岩有明显差异的隐伏半隐伏地质构造,考浆岩体或岩层,配合基础地质调查进行地质填图

b)发现和圈定有密度差异直有定规模的含矿建造或合矿地质体圈定沉积盆地范围,详细厂解基底起伏形态研究沉积层系中各密度界面起伏和内部构造,推算沉积厚度。

围绕水文地质、工程地质环境及灾害地质和地热资源调查等任务进行专题性研究。d

基本要求

4.2.1采用2000国家重力基证

4.2.2采用1985国家高程基医5

采用国际大地测量学会(IA

5技术设计

5.1资料收集及踏勘

5.1.1收集测区及其附近地区的各类重力基点资料5.1.2收集和分析测区及邻区地质,地球物理地球化学感钻孔及测绘等资料。5.1.3工作设计制定前宜组织人员进行测区现场踏期特别是新区应进行踏勘工作,以了解地形、交通、气候、水系等自然地理及施工条件为作设计提供依据。5.2测区布置

5.2.1测区工作布置应根据工作任务要结合测区地形地质及以往物化探工作程度确定,并兼顾施工方便、布点合理、资料完善。5.2.2测区边界应尽量整齐规则,当测区与以往工作的相邻图幅拼接时,接边处应延伸相邻图幅中1~2个测点或1~2条测线。

5.2.3测区应完全包括被探测对象,保证异常轮廓完整性,并尽可能有定范围的背景场衬托。5.3测网布置

测网应根据测区地形特点、地质条件和研究日的布置,平原丘陵区一般布置规则网或准规则网:山区可采用自由网布设。

5.3.2规则网的线距、点距一般为500m×250m或500m×500m,也可根据地质情况适当加密。点位2

允许变动范围不超过20%,特殊地区最大变动范围不能超过50%。DZ/T0004—2015

5.3.3地形复杂地区采用自由网布设测点时,测点应分布均勾,每平方于米内测点数为4~8个,特殊困难地区不少于2个点。

5.3.4测线应尽可能垂直丁构造走向或所研究异常的走向,当测区内构造走向不同或变化时,测线应垂直于主体构造走向或主要勘查对象的走向,必要时可在同一测区内布置不同方向的测线5.4布格重力异常总精度和误差分配5.4.1布格重力异常总精度是指对测点的重力值进行布格、地形、正常重力值等多项改正后得到的重力异常总精度:测地精度包含测点平面位置和高程精度,均以均方误差来衡量。5.4.2布格重力异常总精度应根据测区地质特点、工作任务要求和仪器设备条件等合理确定,应保证工作精度能满足地质任务需求,同时兼顾资料的持续使用和综合利用等问题。设计精度应以能分辨(或研究)最小探测对象产牛的最需异常为原则5.4.3布格重力异常总精度应按表分配执在保证总精度的前揭下,可根据工作方法、仪器性能等适当调配精度。

单位为105m/s

布格重力异常总精度「旗点重力值巧方误器地形改正均方误差正常重力值改巧方误差」布格改正均方误差±0.080

5.4.4测点重力值的均方误差与

测点重力值均方误益

力是点网的均男

鑫和测息

观测误差有关,宜按表2执行。

单位为10-5m/s

制点观测均方误差

5.4.5地形改正均方误差按进中远区合理分配宜投表分配单位为10-5m/5

地形改正均方误差

5.5重力基点网的设计

送(29m~2000m)

远区(2km20km)

5.5.1应在2000国家重力基准控制下,在测区内建立1:50000重力测量的基点网,用于传递重力值及方便检查和校正重力仪混合零点位移,有关技术要求可按表4执行。根据表2中重力基点网的具体情况,也可调整表4中的具体指标。3

DZ/T0004—2015

布网要求

重力联测要求

1.传递重力值

基点网要求

2.供测点重力观测时检查重力仪混合零点位移情况1.按测区设计,一般一次建成

2.至少包含(或联测于)一个国家重力苯点或省(区)I级重力基点作为绝对重力值起算点3.基点的分布力求均勾,符合测点重力观测时按规定就近闭合的需要4.设计成闭合环或附合路线,每个闭合环或附合路线的边段数一般不超过12条1.用于联测的重力仪按三程循环或往返重复观测时均方误差6-般不大于士0.020×10-m/s2.每个边段至少采用三台重力仪联测,至少取得一个合格的独立增量3,采用快连交通「具运送,在尽可能短的时间内闭合,最长不超过24h4.应分区联测时,两区间应以独立增量数多一倍的坚强边相连接5.必要时可设引点或支基点,支基点只能由基点按支线发展一个,引点和支基点联测的独立增量数应比一般边段多一倍

精度要求

1.网精度不低于±0.030×10-5m/2.联测精度(sb)不低于士0.015×10-5m/s5.5.2测区重力基点网应与国家重力基点或省(区)1级重力基点进行联测,国家重力基点或省区1级重力基点应参与平差计算。

5.5.3测区重力基点网可按白由网布设,测点重力值的推算应由国家重力基点或省(区)I级重力基点传递,单边传递边段的增量数应是网上边段增量数的两倍。5.5.4基点网中的重力基点布设应根据测区内国家重力基点或省(区)1级基点分布情况,兼顾测区交通、地形、重力仪测程等条件,并充分考虑重力测点观测时重力仪工作的闭合时间等多种因素合理布置。基点分布力求均勾,满足测点观测时就近闭合的要求。必要时可设支基点,但数量不能超过基点数的20%,且不应在支基点上再发展基点。具体指标应符合表4的规定。5.5.5测区内基点对高程应有所选择,应保证从该基点出发无测程调节便可完成附近全部测点的观测。5.5.6基点编号由1:50000重力调查工作代码“G5”省区简称和基点顺序号三部分组成。支基点在基点后添加“支”和顺序号。省区代号如下:北京(京),天津(津),河北(冀),内蒙古(蒙),山西(晋),辽宁(辽),吉林(吉),黑龙江(黑),上海(沪),江苏(苏),浙江(浙),安徽(皖),山东(鲁),江西(赣),福建(闽),广东(粤),广西(桂),湖北(鄂):湖南(湘),河南(豫),四川(川),云南(滇),贵州(黔),西藏(藏),陕西(陕),甘肃(甘),青海(青),新疆(新),宁夏(宁),海南(琼),重庆(渝)。示例1:安微省宣城某重力项日重力基点网第X号基点编号为:\G5皖一X”。示例2:安徽省官城菜重力项目重力基点网第X号基点的1号支基点编号为:“G5皖X一支1\。5.5.7若测区面积较小,可不布设基点网,只设立单个基点作为重力测量的起算点。该基点应选择在交通方便、标志明显的非异常地区。非异常地区作为相对重力测量的正常重力场,可依据小比例尺重力异常图或实测重力长面来确定。该基点应与国家重力基点联测。5.6测地工作布置

5.6.1目的和精度要求

重力调查工作中的测地工作任务是布设测网、确定重力基点和重力测点的平面坐标和高程。测点的平面坐标和高程精度分配宜按表5执行。布格重方异常总精度

(10-m/s\)

5.6.2资料收集

测地均方误差

测点平面均方误举/m

DZ/T0004—2015

测点高程均方误差/m

5.6.2.1收集测区内及周围地区的三角点、导线点、水准点、GPS控制点成果,了解其施测单位、施测年代,采用的坐标系统、高程系统及成果精度等,以使筛选精度可靠的控制点作为测区首级控制点,5.6.2.2收集测区1:50000或更大比例尺的地形图、航摄资料等。5.6.2.3收集测区坐标转换参数与高程异常图、高程异常值等资料。5.6.3测量平面控制网的布设

5.6.3.1测量控制网是放样重力测点点位并施测平面坐标和高程等的基础,应采用导线、导线网或建立GPS加密控制网等方法建立。

5.6.3.2测量控制网的布设应遵循分级布网、逐级控制的原则,也可越级布设。控制网按精度划分为三、四等和一、二级。

5.6.3.3测量控制网一般使用全球定位系统(GPS)的静态模式测量,也可采用常规方法测量(三角测量、边角组合测量、三边测量和光电测距导线测量);一、二级控制网可选用全球定位系统实时动态测量(RTK)。

5.6.3.4相邻平面控制点间的距离应不大于20km,且控制网应能全面控制测区的范围,注:引自GB/T18341—2001。

5.6.4常规测量布设控制网的技术要求5.6.4.1三、四等平面控制网中的最弱相邻点的相对点位中误差不大于0.1m,一,二级平面控制网中最弱点相对于起算点的点位中误差不大于0.1m。5.6.4.2控制网内应包含不少于4个高等级的控制点。5.6.5全球定位系统(GPS)控制测量布网原则5.6.5.1GPS控制网应视工作日的、预期精度指标,选用仪器,测区地形及交通状况等,采用三角网、单三角形、附合导线网、星型网等多种形式按照优化设计的原则进行。5.6.5.2GPS控制网应与附近国家地面控制点联测,联测点数一股不少于3个,困难地区不少于2个。5.6.5.3同一测区应建立统一的GPS控制网。5.6.6常规高程控制测量

5.6.6.1测区的高程基本控制应为三四等水准测量或四等光电测距高程导线,亦可布设等外水准;当使用GPS进行高程测量时,应符合四等或等外水准测量精度要求。5.6.6.2测区的基本高程控制应能控制整个测区范围,并与国家等级水准点联测,GPS高程点与三角5

DZ/T0004—2015

点(或水准点)间距离应小于20km。5.6.6.3各等级三角点(导线点)、水准点、GPS点的高程,可采用水准、光电测距高程导线、GPS高程测定或三角高程测定。测区各等级水准网中最弱点高程中误差相对起始点不大于0.05m。5.6.7GPS高程控制测量

5.6.7.1地形起伏较小且面积小于100km2的测区,应联测4~5个高精度的已知高程点;而积在100km以上的测区,应联测6~10个高精度的已知高程点,测区面积较大或地形起伏较大时,联测已知高程点的个数也要相应增加,以能控制整个测区为宜。5.6.7.2所有GPS高程点均应构成网、闭合环或附合路线,且应均勾分布于控制网中。5.6.7.3GPS高程向1985国家高程基准转换时宜优先采用如下方法,并在计算测点高程均方误差时考虑高程系统转换所带来的误差。a)利用经鉴定合格的高程异常模型中的高程异常资料将GPS高程转换为1985国家高程基准b)利用精细大地水准面高程异常图进行高程系统转换高程异常图的精度应优于土0.1m、分辨率宜不低于1×1

利用高程拟合方法求解控制点的海拨高度c

5.7地形改正

一般要求

5.7.1.1地形改正分办近区中区远区其均方误差分配宜根据表8执5.7.1.2地形改正所用密度参数应根据测区的密度统计结果确定。

地层结地质任务及推断解释需要合理5.7.1.3地形改正计算中测点高模宜采用实测高程当实测高程与地形图高程相举较大时,应通过试验确定。

5.7.1.4中、远区地形改正计算应采用地形图成航摄资科的大量化高程数据或国家测绘地理信息局提供的DEM高程数据使用计算机计算天量化停程数据应使用专业软件或设备生成,并符合CH/T1015.2的规定。

5.7.2近区地形改正

近区地形改正范围为0m20m

5.7.2.2应根据设计精度采用野外实测或用地形图读图计算也可将函种方法结合使用,读图所用地形图比例尺不小于1:5000。

5.7.3中区地形改正

5.7.3.1中区地形改正范围为20m~2000m。5.7.3.2所用地形图或航摄资料比例尺般为1:5000、1:10000,在没有1:5000或1:10000地形资料时,也可使用不超过1:50000最新地形图或航摄资料。DEM高程数据网格节点距一般为5m~~25m,对于地形起伏较大地区,应使用加密高程数据。5.7.4远区地形改正

5.7.4.1远区地形改正分为远I区和远Ⅱ区,远I区地形改正范围为2km~20km,远Ⅱ区地形改正范围为20km~166.7km。

5.7.4.2平原地区可只进行远工区地形改正,山区宜进行远卫区地形改正。DZ/T0004--2015

5.7.4.3远T区地形改正应使用1:50000或更人比例尺的地形图或航摄资料,其DEM高程数据的网格节点距为25m~200m

5.7.4.4远Ⅱ区(20km~166.7km)地形改正使用5×5平均高程数据进行。5.8密度工作

5.8.1岩(矿)石密度资料是方法有效性分析、地形改正、布格改正及异常解释的重要依据:是重力调查工作不可缺少的组成部分。工作内容包括对前人所得密度资料的收集整理和由本单位在测区进行的标本采集、测定和整理等密度研究工作。5.8.2前人密度资料的收集力求广泛而详细应包括采集地区、样品名称(时代、层位、岩石名称)、测定方法、测定结果及测定精度等,并尽可能收集采样位登等信息,应首先对所收集的密度资料进行分析,才能参与统计。

5.8.3注意收集测区的密度(声波)测井地震波速,深部地震等资料。)5.8.4应固绕异常解释需要按地质单元(系或统布置空度工作,要注意标本采集的系统性和代表性,分布合理均勾,并应在异常区采集足够数量的标本:a)对于沉积岩、变质岩应选择地层发育完整,各类岩在产山齐全出露良好的地区布置密度工作,并活副面采集客批君石标本箱

b)对于岩浆岩应按不同岩性不同侵大期次采集C)对于矿区,应接不同矿种采集矿石近矿围者和蚀变带标本。5.9剖面工作

在面积工作和允分研究资料基础上叫有测区内有意义的重力异常区或重力场变化区布置一定数量的剖面工作,包括典型制面和精部面金作a)典型剖面主要是研究测区范围内重力异带与有美地质体(或现象之间的关系,进而构建测区内主要地质体的地质一地球物理机念模型为解择提供依据b)精测剖面用女详细工解待研究异常的特征和细节,为定性和定量解释提供详细资料。典型剖面和精测部面购应进行质量解释推断,提交物探,地质宗合能释成果及图表。5.10技术设计书的编写

5.10.1编写基本要求:应以本规范及其他相关术规范为依据充分分析测区已有资料,在勘工作基础上结合测区实际情况和工作狂务有针对性地编写5.10.2设计书编写主要内容包括a)工作任务。包括具体地质任务、任务来源工作月的、测区角点坐标、工作量及要求、拟采取的物探方法及有效性分析等。

测区概况。简述测区自然地理和区域构造位置、地层、矿产等地质概况:综述测区地球物理、岩b

石物性特点,物化探、矿产期探工作及成果等。c)工作方法技术。分析研究测区已有的各种资料,根据踏勘总结和重力调查技术要求,提出外数据采集、整理和资料处理的具体技术指标,拟定地形改正方法和异常解释推断的方法手段,制定总体工作流程或技术路线,预计可提交的成果资料及图件等。d)技术经济指标及生产管理。拟定工作进度计划,论证工作量及其费用,明确质量控制管理及安全生产的措施和要求。

e)设计附图附表。主要包括测区交通位置图,工作布置图、简要地质矿产图等。7

DZ/T0004—2015

6仪器准备

6.1重力仪调节和校验

投人野外作业前和工作期间应定期对重力仪进行相应的调节和校验;在经过长途运输或焦动后,应及时对仪器进行调节和校验。调节和校验方法应接照各仪器说明书执行。6.2重力仪格值标定

6.2.1重力仪格值标定是有效消除系统误差的重要步骤,在重力仪使用过程中应定期对其进行格值校对,特别是在野外工作期间仪器经受剧烈震动、碰撞以及进行中、人检修后应进行格值标定。具休标定应符合附录A的规定。

6.2.2用于建立重力基点网的重力仪的格值标定应在国家级重力仪格值标定场进行标定.所用仪器格值标定的相对均方误差应小于1/5C00。6.2.3用于重力测点观测的重力仪的格值应在国家认可的标定场进行格值标定,所用重力仪格值标定的相对哟方误差应小于1/3000,且相邻两次格值标定的相对变化应不大于11500。6.2.4重力仪格值应分段标定并分段使用,要求在不重复的测段上单独标定格值:分段数山重力仪测程和所用标定场间段差值确定,并覆盖全部测程段。6.3重力仪性能试验

6.3.1总则

重力仪性能试验包括静态试验、动态试验和多台仪器间的一致性试验:a)重力仪投入外生产前应进行上述三项试验。野外工作期间,若重力仪经受剧烈碰撞或进行中、大检修后·应重新进行上述三项试验b)野外工作时间大于三个月时应每三个月增加重力仪动态试验:肾外工作时间不足三个月的测区,应在工作结束时进行动态试验和一致性试验。6.3.2静态试验

6.3.2.1该试验用丁了解重力仪静态零点漂移是否呈线性变化(在静止状态下零点位移大小和线性程度)。

6.3.2.2选择地基平稳无震动干扰场所,连续观测时间应不少于24h,每30min读数一次。经理论固体潮改正后,计算出每次观测时刻的观测重力值,绘制出重力仪静态零点位移曲线,并用线性回归计算出平均零点位移率。静态零点位移曲线应近于线性,在设计闭合时间内,静态零点位移山线与直线(用线性同归法求取)的最大偏差应小于设计的观测均方误差。6.3.3动态试验

6.3.3.1该试验用于了解重力仪动态混合零点漂移的速率(位移大小和线性程度),动态观测下达到的可能精度及工作单元的最佳闭合时间。6.3.3.2动态试验可在两点或多点之间进行。6.3.3.3试验时间不少于10h。采用两点动态试验时,两点间重力差不小于3×10-5m/s;采用多点动态试验时,相邻点间重力差-般在C.5×10-m/s~5×10-m/s之间,两点间单程观测时间间隔不大T20min

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 其它标准

- 热门标准

- DZ地质矿产行业标准

- DZ/T0276.4-2015 岩石物理力学性质试验规程 第4部分:岩石密度试验

- DZ/T0253.3-2014 生态地球化学评价动植物样品分析方法 第3部分:汞量的测定 原子荧光光谱法

- DZ/T0189-1997 同位素地质年龄数据文件格式

- DZ/T0253.4-2014 生态地球化学评价动植物样品分析方法 第4部分:氟量的测定扩散-分光光度法

- DZ/T0064.65-1993 地下水质检验方法 比浊法测定硫酸根

- DZ/T0166-1995 实验室用单槽浮选机

- DZ/T0009-1991 砂矿勘探钻机系列

- DZ/T0138-1994 地质仪器产品图样与设计文件的标准化审查

- DZ/T0126-1994 固体矿产钻孔地质数据文件格式

- DZ/T0184.9-1997 14C 年龄测定

- DZ/T0195-1997 物探化探遥感勘查技术规程规范编写规定

- DZ/T0176-1997 回转式工程钻机

- DZ/T0196.1-1997 测井仪通用技术条件总则

- DZ/T0013-1991 实验室用旋转式试样缩分器

- DZ/T0066-1993 地质勘探装岩机技术条件

- 行业新闻

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2