- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 国家标准(GB) >>

- GB/T 13542.2-2009 电气绝缘用薄膜 第2部分:试验方法

标准号:

GB/T 13542.2-2009

标准名称:

电气绝缘用薄膜 第2部分:试验方法

标准类别:

国家标准(GB)

标准状态:

现行-

发布日期:

2009-06-10 -

实施日期:

2009-12-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar .pdf下载大小:

11.42 MB

标准ICS号:

电气工程>>绝缘材料>>29.035.99其他绝缘材料中标分类号:

电工>>电工材料和通用零件>>K15电工绝缘材料及其制品

替代情况:

替代GB/T 13541-1992采标情况:

MOD IEC 60674-2:1988

部分标准内容:

ICS 29. 035. 99

中华人民共和国国家标准

GB/T13542.2——2009

代替GB/T13541—1992

电气绝缘用薄膜

第2部分:试验方法

Filmforelectricalinsulation-Part 2 : Methods of test

(IEC 60674-2:1988,Specification for plastic films for electrical purposes--Part2:Methodsof test,MOD)

2009-06-10发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准花管理委员会

2009-12-01实施

GB/T13542《电气绝缘用薄膜》分为下列几个部分:第1部分:定义和一般要求;

第2部分:试验方法;

第3部分:电容器用双轴定向聚丙烯薄膜;第4部分:聚酯薄膜;

本部分为GB/T13542的第2部分。GB/T13542.2—2009

本部分修改采用IEC60674-2:1988《电气用塑料薄膜第2部分:试验方法》及第1次修正(2001)英文版)。

考虑到我国国情,在采用IEC标准时,本部分做了一些修改。有关技术性差异在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:a)删除了IEC的“前言”和“引言”增加了“规范性引用文件”;在机械法测量厚度中增加了叠层法;b)

在“卷绕性”中将“辊的直径为100mm士10mm”改为“辊的直径为100mm士1mm”;d)

规定了“表面粗糙度”的测量方法;e)

增加了2001年第1次修正补充的“非接触式电极测量”方法(变电容法、变间距法),并细化了计算公式;

对“模型电容器法”测“介质损耗因数和电容率”进行细化,并增加计算公式;删除了“浸溃状态下的损耗因数”;考虑到我国国情,电气强度直流试验中增加了“50点电极法”;h)

考虑到我国国情,将电弱点试验方法中铝箔电极的厚度由6μm改为7μm,另外将施加直流电i)

压由100V/μm改为产品标准规定的电压值(200V/μm);规定了“熔点”的测量方法;

在燃烧性试验中将\试样距燃烧器顶端9.5mm”改为\试样距燃烧器顶端10mm”;k)

根据我国国情增加了“空率”的测量方法。1)

本部分代替GB/T13541—1992《电气用塑料薄膜本部分与GB/T13541—1992相比主要变化如下:a)部分章节顺序改变;

删除了叠层法测厚度中表1的内容;试验方法》。

厚度测量中增加“用重量法测定卷的平均厚度”及“横向厚度分布和纵向厚度变化”;c

规定了“表面粗糙度”的测量方法;规定了“挺度”的测量方法;

在\介质损耗因数和电容率”试验方法中增加了“变间距法”及“流体排出法”;f)

g)在“电气强度直流试验”方法中增加\50点电极法”;h)在“熔点”试验方法中增加了“DSC法”。本部分由中国电器工业协会提出。本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会(SAC/TC51)归口。I

GB/T13542.2—2009

本部分负责起草单位:桂林电器科学研究所。本部分参加起草单位:东材科技集团股份有限公司、江门润田投资实业有限公司、广东佛塑集团股份有限公司、安徽铜峰电子股份有限公司、浙江南洋科技股份有限公司、溧阳华晶电子材料有限公司、桂林电力电容器有限责任公司、西安交通大学。本部分起草人:王先锋、李学敏、赵平、柯庆毅、唐晓玲、章晓红、丁邦建、钱时昌、李兆林、曹晓珑。本部分所代替标准的历次版本发布情况为:GB/T13541-1992。

1范围

电气绝缘用薄膜

第2部分:试验方法

GB/T13542的本部分规定了电气绝缘用薄膜的试验方法。本部分适用于电气绝缘用薄膜。2规范性引用文件

GB/T13542.2—2009

下列文件中的条款通过GB/T13542的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T1033.1一2008塑料非泡沫塑料密度的测定第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法(ISO1183-1:2004,IDT)

GB/T1408.12006绝缘材料电气强度试验方法第1部分:工频下试验(IEC60243-1:1998)GB/T1409-2006测定电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法(IEC60250:1969,MOD)GB/T1410-2006固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法(IEC60093:1980,IDT)GB/T7196—1987

用液体萃取测定电气绝缘材料离子杂质的试验方法(eqvIEC60589:1977)塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法(idtISO8295:1986)GB/T10006—1988

GB/T10580—2003

GB/T10582—2008

2007,IDT)

固体绝缘材料试验前和试验时采用的标准条件(IEC60212:1971,IDT)电气绝缘材料测定因绝缘材料引起的电解腐蚀的试验方法(IEC60426:GB/T11026.1—2003

60216-1:2001,IDT)

GB/T11026.2—2000

IEC60216-2:1990)

GB/T11026.3—2006

(IEC60216-3:2002,IDT)

GB/T11026.4—1999

IEC60216-4-1:1990)

电气绝缘材料耐热性第1部分:老化程序和试验结果的评定(IEC确定电气绝缘材料耐热性的导则第2部分:试验判断标准的选择(idt电气绝缘材料耐热性第3部分:计算耐热性特征参数的规程确定电气绝缘材料耐热性的导则第4部分:老化烘箱单室烘箱(idtGB/T11999—1989塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法埃莱门多夫法(eqvISO6383-2:1983)JB/T3282—1999固体绝缘材料相对耐表面放电击穿性能试验方法(eqvIEC60343:1991)IEC60260:1968非注人式恒定相对湿度试验箱IEC61074:1991

用差示扫描量热法测定电气绝缘材料熔融热、熔点及结晶热、结晶温度的试验方法

ISO 4591:1992

2塑料薄膜和薄板以重量分析技术(重量分析厚度)测定试样的平均厚度和整卷的平均厚度和量度

ISO4592:1992塑料薄膜和薄板长度和宽度的测定1

GB/T13542.2-2009

ISO4593:1993塑料薄膜和薄板机械扫描测定厚度3取样、预处理条件和试验条件

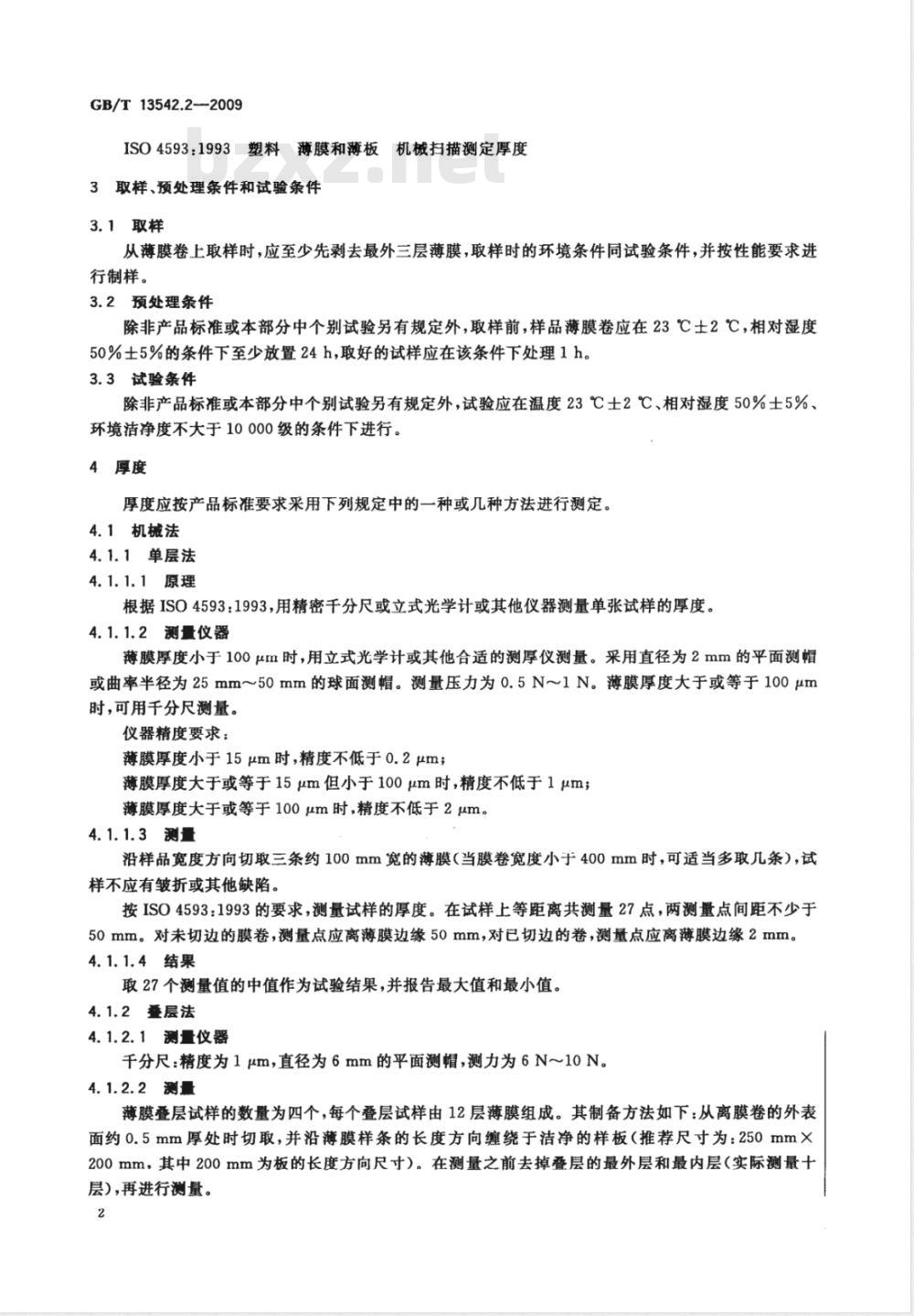

3.1取样

从薄膜卷上取样时,应至少先剥去最外三层薄膜,取样时的环境条件同试验条件,并按性能要求进行制样。

3.2预处理条件

除非产品标准或本部分中个别试验另有规定外,取样前,样品薄膜卷应在23℃士2℃,相对湿度50%士5%的条件下至少放置24h,取好的试样应在该条件下处理1h。3.3试验条件

除非产品标准或本部分中个别试验另有规定外,试验应在温度23℃士2℃、相对湿度50%士5%、环境洁净度不大于10000级的条件下进行。4厚度

厚度应按产品标准要求采用下列规定中的一种或几种方法进行测定。4.1机械法

4.1.1单层法

4.1.1.1原理

根据ISO4593:1993,用精密千分尺或立式光学计或其他仪器测量单张试样的厚度。4.1.1.2测量仪器

薄膜厚度小于100μm时,用立式光学计或其他合适的测厚仪测量。采用直径为2mm的平面测帽或曲率半径为25mm~50mm的球面测帽。测量压力为0.5N~1N。薄膜厚度大于或等于100μm时,可用千分尺测量。

仪器精度要求:

薄膜厚度小于15μm时,精度不低于0.2μm;薄膜厚度大于或等于15μm但小于100μm时,精度不低于1μm;薄膜厚度大于或等于100μm时,精度不低于2μm。4. 1.1.3测量

沿样品宽度方向切取三条约100mm宽的薄膜(当膜卷宽度小于400mm时,可适当多取几条),试样不应有皱折或其他缺陷。

按ISO4593:1993的要求,测量试样的厚度。在试样上等距离共测量27点,两测量点间距不少于50mm。对未切边的膜卷,测量点应离薄膜边缘50mm,对已切边的卷,测量点应离薄膜边缘2mm。4.1.1.4结果

取27个测量值的中值作为试验结果,并报告最大值和最小值。4.1.2叠层法

4.1.2.1测量仪器

于分尺:精度为1um,直径为6mm的平面测帽,测力为6N~10N。4. 1.2.2 测量

薄膜叠层试样的数量为四个,每个叠层试样由12层薄膜组成。其制备方法如下:从离膜卷的外表面约0.5mm厚处时切取,并沿薄膜样条的长度方向缠绕于洁净的样板(推荐尺寸为:250mm×200mm,其中200mm为板的长度方向尺寸)。在测量之前去掉叠层的最外层和最内层(实际测量十层),再进行测量。

4.1.2.3结果

GB/T 13542.2--2009

叠层试样测量厚度除以10,得到单层薄膜厚度,取其平均值作为试验结果,并报告最大值和最小值。

4.2重量法(质量密度法)

4.2.1原理:按ISO4591:1991中的第1部分,根据测定的质量、面积和密度计算样品的厚度。4.2.2测量仪器

分析天平感量

钢板尺

4.2.3测量

分度值0.5mm

在薄膜卷上取三片长方形试样,每片质量约300mg。用钢板尺测量试样面积,用分析天平测量试样质量。按本部分第5章规定测量试样的密度。4.2.4结果

每个测量值的结果按式(1)计算:10000m

式中:

h试样的厚度,单位为微米(μm);m—试样的质量,单位为克(g);s——试样的面积,单位为平方厘米(cm2);d—试样的实测密度,单位为克每立方厘米(g/cm\)。取三个计算值的中值作为试验结果,结果取三位有效数字。4.3用重量法测定卷的平均厚度

(1)

原理:按ISO4591:1991中的第2部分,根据膜卷的长度、平均宽度和净重以及薄膜的密度计算平均厚度。

4.4横向厚度分布和纵向厚度变化待定。

5密度免费标准bzxz.net

按GB/T1033.1—-2008的规定。

6宽度

按IS04592:1992中第2部分规定测定,沿样品纵向取5m,使薄膜处于放松状态1h后,沿纵向等距离测定宽度五次。

记录每一宽度测定值,取中值作为该卷的宽度。7卷绕性(偏移/弧形或凹陷)

7.1原理

用于评定成卷供货的薄膜的变形情况。薄膜的变形可能有两种形式,它们会影响以后使用时的绕包性。这两种变形是:a)偏移/孤形:薄膜平整地展开时,其边缘不呈直线(见图1);b)凹陷:薄膜的局部面积因受拉伸,从而会出现低于总平面的凹陷部分(见图2和图3)。规定两种方法测量变形:

a)方法A适用于窄的薄膜(小于150mm),其变形主要表现为偏移/弧形;3

GB/T13542.2—2009

b)方法B适用于较宽的薄膜(大于或等于150mm),其变形主要表现为凹陷。对于很厚的薄膜,由于其变形主要表现为凹陷,因此采用方法A测量。若采用方法B时,因为薄膜的厚度很厚,使其延伸所需的张力过大而难以实现。7.2方法A

7.2.1偏移/弧形的测量

从卷上放出一段薄膜,铺在平面上测量每一边与直线的偏离值(见图1)。单位为毫米

1直边;

2——试样;

3——试验平台。

图1卷绕性测定示意图(方法A偏移/弧形的测量)7.2.1.1设备

平整水平台,其宽度大于被试薄膜宽度,长度为1500mm士15mm,两端不平行度不超过0.1°(或1.8mm每1m桌宽)。

软刷子;

钢直尺,长度大于1525mm;

钢板尺,分度为1mm,长度为150mm。7.2.1.2试样

剥去膜卷最外三层薄膜。取一段约2m长的薄膜作为一个试样,共取三个试样。取样时应缓慢放卷其速度约300mm/s。

7.2.1.3程序

将薄膜试样按图1所示放置于桌面上。用软刷子从一端起轻压试样,使之与桌面紧密接触,尽可能赶去里面的空气。然后,将钢直尺压在薄膜的一边相距1500mm士15mm的两个点上,用钢板尺测量薄膜该边缘与钢直尺之间的最大距离d1。再将钢直尺压在薄膜的另一边相距1500mm士15mm的两个点上,用钢板尺测量薄膜该边缘与钢直尺之间的最大距离d2。用另两个试样重复上述过程。

7.2.1.4结果

试样的偏移/弧形为d与dz之和,单位为毫米(mm)。取三次测定的中值作为试验结果,结果取两位有效数字。7.2.2凹陷的测量

从卷上放出一段薄膜,在规定的条件下,垂直放置于二平行辑辊上,测量与标准垂直直线之间的偏离4

值(见图2)。

7.2.2.1设备

GB/T13542.2—2009

在一个刚性机架上,装有两个平行的、能自由转动的金属辊,每个辊的直径为100mm士1mm,其长度应大于被试薄膜的最大宽度。两辊的轴线应位于同一水平面,且相互间的不平行度不大于0.1°(即1.8mm每1m辊长),两辊相距1500mm士15mm。辊面圆柱度为0.1mm,表面粗糙度Ra为1.6μm(见图2)。机架上设有一个装置,能将被试薄膜卷固定在其中一个金属辊的正下方,使薄膜卷的轴线与上方的金属辊平行(不平行度为1°以内),且薄膜的横向位置可随意调节,放卷时张力可调。在机架的另一端从第二辊子自由悬挂下来的薄膜上装一重物或弹簧夹,其重量或弹簧力及在薄膜上的位置可调,使薄膜横向承受产品标准中规定均匀的张力。为了测量沿两辑中间的一条直线薄膜低于两辊平面的距离,需要一把长的钢直尺(长度在1525mm以上)和刻度为1mm的钢板尺。也可采用其他装置,自动或半自动记录薄膜的位置。7.2.2.2试样

剥去膜卷最外三层薄膜。取一段约2m长的薄膜作为-个试样,共取三个试样。取样时应缓慢放卷,其速度约300mm/s。

7.2.2.3程序

将薄膜试样放在设备的两辊子上,把薄膜的自由端夹于张力装置中,调节张力至产品标准中规定值。当薄膜经过第二辊子时要调节薄膜的横向位置,使薄膜在两辊中间近似为水平。将长钢直尺放在两平行辊上,用钢板尺测量长钢直尺与薄膜最大距离,准确至1mm(见图3),作为该次试验的凹陷值,或用其他合适的装置进行测量。另用两个试样重复上述过程。

7.2.2.4结果

取三次测定的中值作为试验结果,并报告另两个值,结果取两位有效数字,单位为毫米(mm)。单位为毫米

1—标记线;

2试样。

图2卷绕性测定示意图(方法A偏移/弧形的测量及方法B偏移/弧形、凹陷的测量)5

GB/T13542.2—2009

伸长范围;

一测量尺位置;

一直边位置。

7.3方法B

7.3.1偏移/弧形、凹陷的测量

图3卷绕性测定示意图(凹陷的测量)用一次测量来评定凹陷和偏移/弧形的总值。放出一段薄膜,在规定条件下放置在二个平行辊上,使薄膜的纵向与辊轴垂直,张紧薄膜直至无可见的凹陷和偏移/弧形,测定这种状态下薄膜的伸长。7.3.2设备

同7.2.2.1。

合适的自粘性标签。

7.3.3试样

剥去膜卷最外三层薄膜,取一段约2m长的薄膜作为一个试样,共取三个试样,取样时应缓慢放卷其速度约300mm/s。

7.3.4程序

将薄膜试样放置在设备的两辊子上,用手轻拉薄膜,移动薄膜的自由端,使在辊子之间的薄膜尽可能地平,然后把自由端夹在张紧装置中,调节张力至1.0MPa士0.2MPa(以薄膜的标称厚度和宽度计算)。在薄膜出现最小凹陷且平行于薄膜边缘的一条直线上用自粘性标签作两个标记(相距1000mm和1100mm之间),用钢直尺测量两标记之间的距离,准确到士0.5mm。增加作用于薄膜上的张力直至:a)薄膜基本上是平整的;

b)以钢直尺为基准,薄膜每一边都是直的(偏差在0.5mm以内);c)以钢直尺为基准,任一点的凹陷不超过7.5mm。用钢直尺测量在此张力下两参考标记之间的距离,以薄膜的伸长占两标记间起始距离的百分数表示。

另用两个试样重复上述过程。

7.3.5结果

凹陷和偏移/弧形的总值以三次测量值的中值表示,并报告另两个值。8表面粗糙度

表面粗糙度按以下规定进行。

8.1测量原理

GB/T13542.2—2009

薄膜经粗化后,形成微小的凹凸不平的表面,利用仪器的触针(或探头)在薄膜表面上移动,从而测出薄膜的平面粗糙度Ra。

8.2试验仪器和用品

a)能满足薄膜试样的平均粗糙度测试范围及精度要求的表面粗糙度测试仪器的均可使用,仪器误差不天于士10%。

b)丙酮少许及端部包有脱脂棉花的棉签。8.3试样

从样品上纵、横向各取三块试样,其尺寸以能完全覆盖与仪器配套的测试小平面为准。试样表面必须洁净,无损伤、折皱。

8.4程序

用棉签上丙酮清洗仪器的测试平面。将试样放在仪器的测试平面上,试样要完全贴紧平面,无气泡存在。试样的被测面朝向测试触针,读出三块试样纵、横向六个Ra的数值。8.5结果

薄膜的表面粗糙度以三个试样的六个Ra的算术平均值表示,单位为微米(μm)。9摩系数

按GB/T10006-1988的规定。

湿润张力(烯烃薄膜)

10.1原理

表面张力逐渐增加的一系列有机混合液滴,当它们达到一定浓度时,具有对薄膜表面湿润的能力。由于在空气存在下,薄膜与相应的混合液滴相接触的湿润张力是空气-薄膜和薄膜-液体两者界面的表面能的函数,从而在液体试剂或薄膜表面有任何的微量活性杂质会影响测定结果,因此,不应触摸或擦拭被试薄膜表面,所用设备必需干净,试剂应为分析纯。10.2设备

长约150mm的棉签;

两个50mL量杯;

贴有标签的100mL带盖瓶。

10.3试剂

用分析纯甲酰胺(HCONHz)和分析纯乙二醇单乙醚(CH;CH2-O-CHzCH2-OH)按表1中的配比制备混合液。

如有要求,可在表1中所列的每种混合液中加人极少量的高着色性染料。所用染料的颜色应能使液滴在聚烯烃薄膜表面清晰可见,而且,染料的化学组份对测量混合液的湿润张力绝无影响。对混合液的表面张力每周应校核一次,实验室常用的表面张力测定方法均可采用。虽然所列出的混合液相对比较稳定,但还应避免放置在温度高于30℃,相对湿度大于70%的场合。注1:乙二醇单乙醚和甲酰胺均有毒,操作时应适当注意。因甲酰胺直接接触到眼睛特别危险,在配制混合液时,应戴上防护眼镜,应遵守相关安全法。7

GB/T13542.2—2009

表1测量聚乙烯和聚丙烯薄膜湿润张力时所用的乙二醇单乙醚、甲酰胺混合液的体积分数甲酰胺体积分数/%

乙二醇单乙醚体积分数/%

湿润张力(mN/m)

10.4试样

剥去薄膜卷最外三层薄膜,沿薄膜整个宽度取样,取样时应不要触摸薄膜试样被试部分的表面。10.5

5程序

用混合液中的一种沾湿棉签的顶部。液量尽可能少,因试剂过多会影响结果。把液体轻轻酒在试样所选定的部位上约6.5cm(直径约25mm),不要试图去覆盖再大的面积,以免在有效面积液体不足,记下在薄膜上形成连续液面到分裂成液滴所需的时间。如果保持连续液面在2s以上,则换用表面张力更高的混合液进行试验。如果保持连续液面不到2s就分裂成液滴,则用表面张力更低一些的混合液进行试验。当混合液在试样上保持连续液面为2s时,则认为这种混合液湿润了试样。能保持连续液面2s所用混合液的表面张力称为该聚烯烃薄膜试样的湿润张力,以mN/m表示。为防止溶液污染,每次均应换用一根干净的棉签。应在试样的1/4,1/2,3/4宽度位置上进行试验。

取三个测量值的中值作为试验结果。如果三个测量值之间差值大于2.0mN/m,则应再试验六个,用九个测量值的中值作为试验结果,并报告个别值。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国国家标准

GB/T13542.2——2009

代替GB/T13541—1992

电气绝缘用薄膜

第2部分:试验方法

Filmforelectricalinsulation-Part 2 : Methods of test

(IEC 60674-2:1988,Specification for plastic films for electrical purposes--Part2:Methodsof test,MOD)

2009-06-10发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准花管理委员会

2009-12-01实施

GB/T13542《电气绝缘用薄膜》分为下列几个部分:第1部分:定义和一般要求;

第2部分:试验方法;

第3部分:电容器用双轴定向聚丙烯薄膜;第4部分:聚酯薄膜;

本部分为GB/T13542的第2部分。GB/T13542.2—2009

本部分修改采用IEC60674-2:1988《电气用塑料薄膜第2部分:试验方法》及第1次修正(2001)英文版)。

考虑到我国国情,在采用IEC标准时,本部分做了一些修改。有关技术性差异在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:a)删除了IEC的“前言”和“引言”增加了“规范性引用文件”;在机械法测量厚度中增加了叠层法;b)

在“卷绕性”中将“辊的直径为100mm士10mm”改为“辊的直径为100mm士1mm”;d)

规定了“表面粗糙度”的测量方法;e)

增加了2001年第1次修正补充的“非接触式电极测量”方法(变电容法、变间距法),并细化了计算公式;

对“模型电容器法”测“介质损耗因数和电容率”进行细化,并增加计算公式;删除了“浸溃状态下的损耗因数”;考虑到我国国情,电气强度直流试验中增加了“50点电极法”;h)

考虑到我国国情,将电弱点试验方法中铝箔电极的厚度由6μm改为7μm,另外将施加直流电i)

压由100V/μm改为产品标准规定的电压值(200V/μm);规定了“熔点”的测量方法;

在燃烧性试验中将\试样距燃烧器顶端9.5mm”改为\试样距燃烧器顶端10mm”;k)

根据我国国情增加了“空率”的测量方法。1)

本部分代替GB/T13541—1992《电气用塑料薄膜本部分与GB/T13541—1992相比主要变化如下:a)部分章节顺序改变;

删除了叠层法测厚度中表1的内容;试验方法》。

厚度测量中增加“用重量法测定卷的平均厚度”及“横向厚度分布和纵向厚度变化”;c

规定了“表面粗糙度”的测量方法;规定了“挺度”的测量方法;

在\介质损耗因数和电容率”试验方法中增加了“变间距法”及“流体排出法”;f)

g)在“电气强度直流试验”方法中增加\50点电极法”;h)在“熔点”试验方法中增加了“DSC法”。本部分由中国电器工业协会提出。本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会(SAC/TC51)归口。I

GB/T13542.2—2009

本部分负责起草单位:桂林电器科学研究所。本部分参加起草单位:东材科技集团股份有限公司、江门润田投资实业有限公司、广东佛塑集团股份有限公司、安徽铜峰电子股份有限公司、浙江南洋科技股份有限公司、溧阳华晶电子材料有限公司、桂林电力电容器有限责任公司、西安交通大学。本部分起草人:王先锋、李学敏、赵平、柯庆毅、唐晓玲、章晓红、丁邦建、钱时昌、李兆林、曹晓珑。本部分所代替标准的历次版本发布情况为:GB/T13541-1992。

1范围

电气绝缘用薄膜

第2部分:试验方法

GB/T13542的本部分规定了电气绝缘用薄膜的试验方法。本部分适用于电气绝缘用薄膜。2规范性引用文件

GB/T13542.2—2009

下列文件中的条款通过GB/T13542的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T1033.1一2008塑料非泡沫塑料密度的测定第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法(ISO1183-1:2004,IDT)

GB/T1408.12006绝缘材料电气强度试验方法第1部分:工频下试验(IEC60243-1:1998)GB/T1409-2006测定电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法(IEC60250:1969,MOD)GB/T1410-2006固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法(IEC60093:1980,IDT)GB/T7196—1987

用液体萃取测定电气绝缘材料离子杂质的试验方法(eqvIEC60589:1977)塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法(idtISO8295:1986)GB/T10006—1988

GB/T10580—2003

GB/T10582—2008

2007,IDT)

固体绝缘材料试验前和试验时采用的标准条件(IEC60212:1971,IDT)电气绝缘材料测定因绝缘材料引起的电解腐蚀的试验方法(IEC60426:GB/T11026.1—2003

60216-1:2001,IDT)

GB/T11026.2—2000

IEC60216-2:1990)

GB/T11026.3—2006

(IEC60216-3:2002,IDT)

GB/T11026.4—1999

IEC60216-4-1:1990)

电气绝缘材料耐热性第1部分:老化程序和试验结果的评定(IEC确定电气绝缘材料耐热性的导则第2部分:试验判断标准的选择(idt电气绝缘材料耐热性第3部分:计算耐热性特征参数的规程确定电气绝缘材料耐热性的导则第4部分:老化烘箱单室烘箱(idtGB/T11999—1989塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法埃莱门多夫法(eqvISO6383-2:1983)JB/T3282—1999固体绝缘材料相对耐表面放电击穿性能试验方法(eqvIEC60343:1991)IEC60260:1968非注人式恒定相对湿度试验箱IEC61074:1991

用差示扫描量热法测定电气绝缘材料熔融热、熔点及结晶热、结晶温度的试验方法

ISO 4591:1992

2塑料薄膜和薄板以重量分析技术(重量分析厚度)测定试样的平均厚度和整卷的平均厚度和量度

ISO4592:1992塑料薄膜和薄板长度和宽度的测定1

GB/T13542.2-2009

ISO4593:1993塑料薄膜和薄板机械扫描测定厚度3取样、预处理条件和试验条件

3.1取样

从薄膜卷上取样时,应至少先剥去最外三层薄膜,取样时的环境条件同试验条件,并按性能要求进行制样。

3.2预处理条件

除非产品标准或本部分中个别试验另有规定外,取样前,样品薄膜卷应在23℃士2℃,相对湿度50%士5%的条件下至少放置24h,取好的试样应在该条件下处理1h。3.3试验条件

除非产品标准或本部分中个别试验另有规定外,试验应在温度23℃士2℃、相对湿度50%士5%、环境洁净度不大于10000级的条件下进行。4厚度

厚度应按产品标准要求采用下列规定中的一种或几种方法进行测定。4.1机械法

4.1.1单层法

4.1.1.1原理

根据ISO4593:1993,用精密千分尺或立式光学计或其他仪器测量单张试样的厚度。4.1.1.2测量仪器

薄膜厚度小于100μm时,用立式光学计或其他合适的测厚仪测量。采用直径为2mm的平面测帽或曲率半径为25mm~50mm的球面测帽。测量压力为0.5N~1N。薄膜厚度大于或等于100μm时,可用千分尺测量。

仪器精度要求:

薄膜厚度小于15μm时,精度不低于0.2μm;薄膜厚度大于或等于15μm但小于100μm时,精度不低于1μm;薄膜厚度大于或等于100μm时,精度不低于2μm。4. 1.1.3测量

沿样品宽度方向切取三条约100mm宽的薄膜(当膜卷宽度小于400mm时,可适当多取几条),试样不应有皱折或其他缺陷。

按ISO4593:1993的要求,测量试样的厚度。在试样上等距离共测量27点,两测量点间距不少于50mm。对未切边的膜卷,测量点应离薄膜边缘50mm,对已切边的卷,测量点应离薄膜边缘2mm。4.1.1.4结果

取27个测量值的中值作为试验结果,并报告最大值和最小值。4.1.2叠层法

4.1.2.1测量仪器

于分尺:精度为1um,直径为6mm的平面测帽,测力为6N~10N。4. 1.2.2 测量

薄膜叠层试样的数量为四个,每个叠层试样由12层薄膜组成。其制备方法如下:从离膜卷的外表面约0.5mm厚处时切取,并沿薄膜样条的长度方向缠绕于洁净的样板(推荐尺寸为:250mm×200mm,其中200mm为板的长度方向尺寸)。在测量之前去掉叠层的最外层和最内层(实际测量十层),再进行测量。

4.1.2.3结果

GB/T 13542.2--2009

叠层试样测量厚度除以10,得到单层薄膜厚度,取其平均值作为试验结果,并报告最大值和最小值。

4.2重量法(质量密度法)

4.2.1原理:按ISO4591:1991中的第1部分,根据测定的质量、面积和密度计算样品的厚度。4.2.2测量仪器

分析天平感量

钢板尺

4.2.3测量

分度值0.5mm

在薄膜卷上取三片长方形试样,每片质量约300mg。用钢板尺测量试样面积,用分析天平测量试样质量。按本部分第5章规定测量试样的密度。4.2.4结果

每个测量值的结果按式(1)计算:10000m

式中:

h试样的厚度,单位为微米(μm);m—试样的质量,单位为克(g);s——试样的面积,单位为平方厘米(cm2);d—试样的实测密度,单位为克每立方厘米(g/cm\)。取三个计算值的中值作为试验结果,结果取三位有效数字。4.3用重量法测定卷的平均厚度

(1)

原理:按ISO4591:1991中的第2部分,根据膜卷的长度、平均宽度和净重以及薄膜的密度计算平均厚度。

4.4横向厚度分布和纵向厚度变化待定。

5密度免费标准bzxz.net

按GB/T1033.1—-2008的规定。

6宽度

按IS04592:1992中第2部分规定测定,沿样品纵向取5m,使薄膜处于放松状态1h后,沿纵向等距离测定宽度五次。

记录每一宽度测定值,取中值作为该卷的宽度。7卷绕性(偏移/弧形或凹陷)

7.1原理

用于评定成卷供货的薄膜的变形情况。薄膜的变形可能有两种形式,它们会影响以后使用时的绕包性。这两种变形是:a)偏移/孤形:薄膜平整地展开时,其边缘不呈直线(见图1);b)凹陷:薄膜的局部面积因受拉伸,从而会出现低于总平面的凹陷部分(见图2和图3)。规定两种方法测量变形:

a)方法A适用于窄的薄膜(小于150mm),其变形主要表现为偏移/弧形;3

GB/T13542.2—2009

b)方法B适用于较宽的薄膜(大于或等于150mm),其变形主要表现为凹陷。对于很厚的薄膜,由于其变形主要表现为凹陷,因此采用方法A测量。若采用方法B时,因为薄膜的厚度很厚,使其延伸所需的张力过大而难以实现。7.2方法A

7.2.1偏移/弧形的测量

从卷上放出一段薄膜,铺在平面上测量每一边与直线的偏离值(见图1)。单位为毫米

1直边;

2——试样;

3——试验平台。

图1卷绕性测定示意图(方法A偏移/弧形的测量)7.2.1.1设备

平整水平台,其宽度大于被试薄膜宽度,长度为1500mm士15mm,两端不平行度不超过0.1°(或1.8mm每1m桌宽)。

软刷子;

钢直尺,长度大于1525mm;

钢板尺,分度为1mm,长度为150mm。7.2.1.2试样

剥去膜卷最外三层薄膜。取一段约2m长的薄膜作为一个试样,共取三个试样。取样时应缓慢放卷其速度约300mm/s。

7.2.1.3程序

将薄膜试样按图1所示放置于桌面上。用软刷子从一端起轻压试样,使之与桌面紧密接触,尽可能赶去里面的空气。然后,将钢直尺压在薄膜的一边相距1500mm士15mm的两个点上,用钢板尺测量薄膜该边缘与钢直尺之间的最大距离d1。再将钢直尺压在薄膜的另一边相距1500mm士15mm的两个点上,用钢板尺测量薄膜该边缘与钢直尺之间的最大距离d2。用另两个试样重复上述过程。

7.2.1.4结果

试样的偏移/弧形为d与dz之和,单位为毫米(mm)。取三次测定的中值作为试验结果,结果取两位有效数字。7.2.2凹陷的测量

从卷上放出一段薄膜,在规定的条件下,垂直放置于二平行辑辊上,测量与标准垂直直线之间的偏离4

值(见图2)。

7.2.2.1设备

GB/T13542.2—2009

在一个刚性机架上,装有两个平行的、能自由转动的金属辊,每个辊的直径为100mm士1mm,其长度应大于被试薄膜的最大宽度。两辊的轴线应位于同一水平面,且相互间的不平行度不大于0.1°(即1.8mm每1m辊长),两辊相距1500mm士15mm。辊面圆柱度为0.1mm,表面粗糙度Ra为1.6μm(见图2)。机架上设有一个装置,能将被试薄膜卷固定在其中一个金属辊的正下方,使薄膜卷的轴线与上方的金属辊平行(不平行度为1°以内),且薄膜的横向位置可随意调节,放卷时张力可调。在机架的另一端从第二辊子自由悬挂下来的薄膜上装一重物或弹簧夹,其重量或弹簧力及在薄膜上的位置可调,使薄膜横向承受产品标准中规定均匀的张力。为了测量沿两辑中间的一条直线薄膜低于两辊平面的距离,需要一把长的钢直尺(长度在1525mm以上)和刻度为1mm的钢板尺。也可采用其他装置,自动或半自动记录薄膜的位置。7.2.2.2试样

剥去膜卷最外三层薄膜。取一段约2m长的薄膜作为-个试样,共取三个试样。取样时应缓慢放卷,其速度约300mm/s。

7.2.2.3程序

将薄膜试样放在设备的两辊子上,把薄膜的自由端夹于张力装置中,调节张力至产品标准中规定值。当薄膜经过第二辊子时要调节薄膜的横向位置,使薄膜在两辊中间近似为水平。将长钢直尺放在两平行辊上,用钢板尺测量长钢直尺与薄膜最大距离,准确至1mm(见图3),作为该次试验的凹陷值,或用其他合适的装置进行测量。另用两个试样重复上述过程。

7.2.2.4结果

取三次测定的中值作为试验结果,并报告另两个值,结果取两位有效数字,单位为毫米(mm)。单位为毫米

1—标记线;

2试样。

图2卷绕性测定示意图(方法A偏移/弧形的测量及方法B偏移/弧形、凹陷的测量)5

GB/T13542.2—2009

伸长范围;

一测量尺位置;

一直边位置。

7.3方法B

7.3.1偏移/弧形、凹陷的测量

图3卷绕性测定示意图(凹陷的测量)用一次测量来评定凹陷和偏移/弧形的总值。放出一段薄膜,在规定条件下放置在二个平行辊上,使薄膜的纵向与辊轴垂直,张紧薄膜直至无可见的凹陷和偏移/弧形,测定这种状态下薄膜的伸长。7.3.2设备

同7.2.2.1。

合适的自粘性标签。

7.3.3试样

剥去膜卷最外三层薄膜,取一段约2m长的薄膜作为一个试样,共取三个试样,取样时应缓慢放卷其速度约300mm/s。

7.3.4程序

将薄膜试样放置在设备的两辊子上,用手轻拉薄膜,移动薄膜的自由端,使在辊子之间的薄膜尽可能地平,然后把自由端夹在张紧装置中,调节张力至1.0MPa士0.2MPa(以薄膜的标称厚度和宽度计算)。在薄膜出现最小凹陷且平行于薄膜边缘的一条直线上用自粘性标签作两个标记(相距1000mm和1100mm之间),用钢直尺测量两标记之间的距离,准确到士0.5mm。增加作用于薄膜上的张力直至:a)薄膜基本上是平整的;

b)以钢直尺为基准,薄膜每一边都是直的(偏差在0.5mm以内);c)以钢直尺为基准,任一点的凹陷不超过7.5mm。用钢直尺测量在此张力下两参考标记之间的距离,以薄膜的伸长占两标记间起始距离的百分数表示。

另用两个试样重复上述过程。

7.3.5结果

凹陷和偏移/弧形的总值以三次测量值的中值表示,并报告另两个值。8表面粗糙度

表面粗糙度按以下规定进行。

8.1测量原理

GB/T13542.2—2009

薄膜经粗化后,形成微小的凹凸不平的表面,利用仪器的触针(或探头)在薄膜表面上移动,从而测出薄膜的平面粗糙度Ra。

8.2试验仪器和用品

a)能满足薄膜试样的平均粗糙度测试范围及精度要求的表面粗糙度测试仪器的均可使用,仪器误差不天于士10%。

b)丙酮少许及端部包有脱脂棉花的棉签。8.3试样

从样品上纵、横向各取三块试样,其尺寸以能完全覆盖与仪器配套的测试小平面为准。试样表面必须洁净,无损伤、折皱。

8.4程序

用棉签上丙酮清洗仪器的测试平面。将试样放在仪器的测试平面上,试样要完全贴紧平面,无气泡存在。试样的被测面朝向测试触针,读出三块试样纵、横向六个Ra的数值。8.5结果

薄膜的表面粗糙度以三个试样的六个Ra的算术平均值表示,单位为微米(μm)。9摩系数

按GB/T10006-1988的规定。

湿润张力(烯烃薄膜)

10.1原理

表面张力逐渐增加的一系列有机混合液滴,当它们达到一定浓度时,具有对薄膜表面湿润的能力。由于在空气存在下,薄膜与相应的混合液滴相接触的湿润张力是空气-薄膜和薄膜-液体两者界面的表面能的函数,从而在液体试剂或薄膜表面有任何的微量活性杂质会影响测定结果,因此,不应触摸或擦拭被试薄膜表面,所用设备必需干净,试剂应为分析纯。10.2设备

长约150mm的棉签;

两个50mL量杯;

贴有标签的100mL带盖瓶。

10.3试剂

用分析纯甲酰胺(HCONHz)和分析纯乙二醇单乙醚(CH;CH2-O-CHzCH2-OH)按表1中的配比制备混合液。

如有要求,可在表1中所列的每种混合液中加人极少量的高着色性染料。所用染料的颜色应能使液滴在聚烯烃薄膜表面清晰可见,而且,染料的化学组份对测量混合液的湿润张力绝无影响。对混合液的表面张力每周应校核一次,实验室常用的表面张力测定方法均可采用。虽然所列出的混合液相对比较稳定,但还应避免放置在温度高于30℃,相对湿度大于70%的场合。注1:乙二醇单乙醚和甲酰胺均有毒,操作时应适当注意。因甲酰胺直接接触到眼睛特别危险,在配制混合液时,应戴上防护眼镜,应遵守相关安全法。7

GB/T13542.2—2009

表1测量聚乙烯和聚丙烯薄膜湿润张力时所用的乙二醇单乙醚、甲酰胺混合液的体积分数甲酰胺体积分数/%

乙二醇单乙醚体积分数/%

湿润张力(mN/m)

10.4试样

剥去薄膜卷最外三层薄膜,沿薄膜整个宽度取样,取样时应不要触摸薄膜试样被试部分的表面。10.5

5程序

用混合液中的一种沾湿棉签的顶部。液量尽可能少,因试剂过多会影响结果。把液体轻轻酒在试样所选定的部位上约6.5cm(直径约25mm),不要试图去覆盖再大的面积,以免在有效面积液体不足,记下在薄膜上形成连续液面到分裂成液滴所需的时间。如果保持连续液面在2s以上,则换用表面张力更高的混合液进行试验。如果保持连续液面不到2s就分裂成液滴,则用表面张力更低一些的混合液进行试验。当混合液在试样上保持连续液面为2s时,则认为这种混合液湿润了试样。能保持连续液面2s所用混合液的表面张力称为该聚烯烃薄膜试样的湿润张力,以mN/m表示。为防止溶液污染,每次均应换用一根干净的棉签。应在试样的1/4,1/2,3/4宽度位置上进行试验。

取三个测量值的中值作为试验结果。如果三个测量值之间差值大于2.0mN/m,则应再试验六个,用九个测量值的中值作为试验结果,并报告个别值。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 热门标准

- 国家标准(GB)

- GB/T97.1-2002 平垫圈A级

- GB/T1182-2018 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注

- GB/T43802-2024 绿色产品评价 物流周转箱

- GB/T228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法

- GB/T8878—2014 棉针织内衣

- GB/T42970-2023 半导体集成电路 视频编解码电路测试方法

- GB/T2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

- GB/T10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

- GB/T31497-2024 信息技术 安全技术 信息安全管理 监视、测量、分析和评价

- GB/T4507—2014 沥青软化点测定法环球法

- GB/T31079—2014 社区地震应急指南

- GB/T43699-2024 接入网技术要求 10Gbit/s对称无源光网络(XGS-PON)

- GB31094-2014 防爆电梯制造与安装安全规范

- GB/T19665-2024 红外成像人体表面测温筛查仪通用规范

- GB31604.49-2023 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 多元素的测定和多元素迁移量的测定

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2