- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 电力行业标准(DL) >>

- DL/T 436-2005 高压直流架空送电线路技术导则

标准号:

DL/T 436-2005

标准名称:

高压直流架空送电线路技术导则

标准类别:

电力行业标准(DL)

标准状态:

现行-

发布日期:

2005-11-28 -

实施日期:

2006-06-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

7.39 MB

替代情况:

替代DL 436-1991

点击下载

标准简介:

标准下载解压密码:www.bzxz.net

本标准规定了单回路对称布置双直高压直流架空送电线路技术条件。本标准适用于标准电压为±500KV高压直流架空送电线路,其他电压等级的直流线路可参照使用。 DL/T 436-2005 高压直流架空送电线路技术导则 DL/T436-2005

部分标准内容:

备案号:16999-2006

中华人民共和国电行业标准

DL/T436-2005

代替DL/T436—1991

高压直流架空送电线路技术导则Technical Guide for HVDC overhead transmission lines2005-11-28发布

2006-06-01实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会发布

DL/T436--2005

本标准是根据《国家发展和改革委办公厅关于印发2005年行业标准项目计划的通知》(发改办工业[2005]739号文】的安排修订的本标准与DL/T436—1991版比较,有以下一些主要变化:些原来引用的文件或条款已经修订并有较大的改动,本标准也做相应的改动或直接引用而成为本标准的条款。

-根据我国500kV直流线路建设与运行的经验,对导则中的有关条文进行了充实和具体化。增加了导线布置以及复合绝缘子的内容。-删除了路径和直流线路杆塔等内容。本标准实施后代替DL/T436--1991。本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录F和附录H为规范性附录,附录E和附录G为资料性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。本标准由电力行业高压直流输电技术标准化技术委员会归口并负责解释。本标准起草单位:中国电力科学研究院、中南电力设计院。本标准主要起草人:孙昭英、曾连生、陆家榆、宿志一、熊万洲。1范围

高压直流架空送电线路技术导则本标准规定了单回路对称布置双极高压直流架空送电线路的技术条件。DL/T436-2005

本标准适用于标称电压为土500kV高压直流架空送电线路(以下简称直流线路),其他电压等级的直流线路可参照使用。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T6113.1一1995无线电干扰和抗扰度测量设备规范GB/T7349高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法GB15707高压交流架空送电线无线电干扰限值GB/T19443-2004标称电压高于1000V的架空线路用绝缘子——直流系统用瓷或玻璃绝缘子元一定义、试验方法和接收准则

DL501架空送电线路可听噪声测量方法DL/T8102002土500kV直流棒形悬式复合绝缘子技术条件DL/T5092—1999110~500kV架空送电线路设计技术规程3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。3.1

电场效应electricfieldeffect

直流线路下的电场对人体的作用和人体的感受,脉冲电击以及其他电场或离子流引起的效应。表征这些效应的参数有地面合成场强、离子流密度、空间电荷密度及人身或物体直流感应电压等。

标称电场nominalelectricfieldstrength直流线路导线上电荷形成的电场强度(不包括空间电荷形成的电场),kV/m。3.3

合成电场totalelectricfieldstrength直流电晕产生的空间电荷形成的场强和标称场强合成后的电场强度,kV/m。3.4

离子流密度loncurrentdensity

地面单位面积截获的离子电流,nA/m2。3.5

人体或物体直流感应电压inducedDCvoltageofpersonorobject在直流电场中,对地绝缘的人或物体由于截获空间电荷和静电感应所形成的对地电压,kV。1

DL/T436-—2005

大跨越river-overspan

架空送电线路跨越通航大河流、湖泊或海峡等,且档距大于1000m或塔高超过100m。3.7

重冰区heavyicearea

线路设计覆冰厚度在20mm(比重:0.9g/cm2)及以上的地区。3.8

equivalent salt deposit density (ESDD)等值附盐密度(简称等值盐密)溶解于定量去离子水溶液中的自然污移物,当其电导率等值于相同氯化钠电导率时的单位面积重量,mg/cm2。

附盐密度(简称盐密)s

saltdepositdensity(SDD)

人工涂附于绝缘子表面(不包括金具及连接部件)的单位面积的氯化钠重量,mg/cm2。3.10

不溶物附着密度(简称灰密)

non soluble deposit density (NSDD)从绝缘子表面获得的非水溶性残留物的单位面积重量,mg/cm2。3.11

现场污移度(简称污移度)sitepollutionseverity(SPS)-个维护积污周期内从现场绝缘子表面获得的等值附盐密度和不溶物附着密度。3.12

直流通用型盘形绝缘子DCreferencecapandpininsulator国内外直流输电线路普遍采用的盘形绝缘子(见附录E表E.1、图C1和图C2),如XZP-160、XZP-210、XZP-300、LXZY-160、LXZY-210、LXZY-300等。4气象条件

a)设计气象条件,应根据沿线的气象资料进行统计,根据统计结果,并应结合附近已有的线路运行经验取值。如沿线的气象与附录A典型气象区接近,宜采用典型气象区所列数值。b)在统计最大设计风速时,应以当地气象台(站)历年最大风速记录作样本,并宜采用极值I型分布作为概率模型。最大风速统计样本如下:1)直流线路最大风速,应采用离地面20m高处30年一遇10min平均最大值。2)大跨越最大基准风速,应取历年大风季节年均最低水位以上10m高处50年一遇10min最大风速平均值。

c)直流线路最大设计风速应按最大风速统计值选取。山区直流线路,如无可靠资料,应按附近平原地区的统计值提高10%选用。在计算导、地线的张力、荷载时,直流线路最大设计风速不应低于30m/s。

d)大跨越最大设计基准风速应按最大风速统计值选取。如当地无可靠资料,宜将附近平地送电线路的风速统计值换算到30年一遇下历年大风季节年均最低水位以上10m高处,并增加10%,然后考虑水面影响再加大10%选用。大跨越最大设计基准风速不应低于相连的陆上直流线路的最大设计风速。必要时,可按历史上有记录的稀有大风资料进行验算。e)大跨越最大设计冰厚,除无冰区外,宜较附近送电线路最大设计覆冰增加5mm。必要时,可按历史上有记录的稀有覆冰资料进行验算。f)设计重冰区线路应搜集沿线气象站(观冰站)、电力(通信)等线路冰凌资料,并深入现场调查2

DL/T436—2005

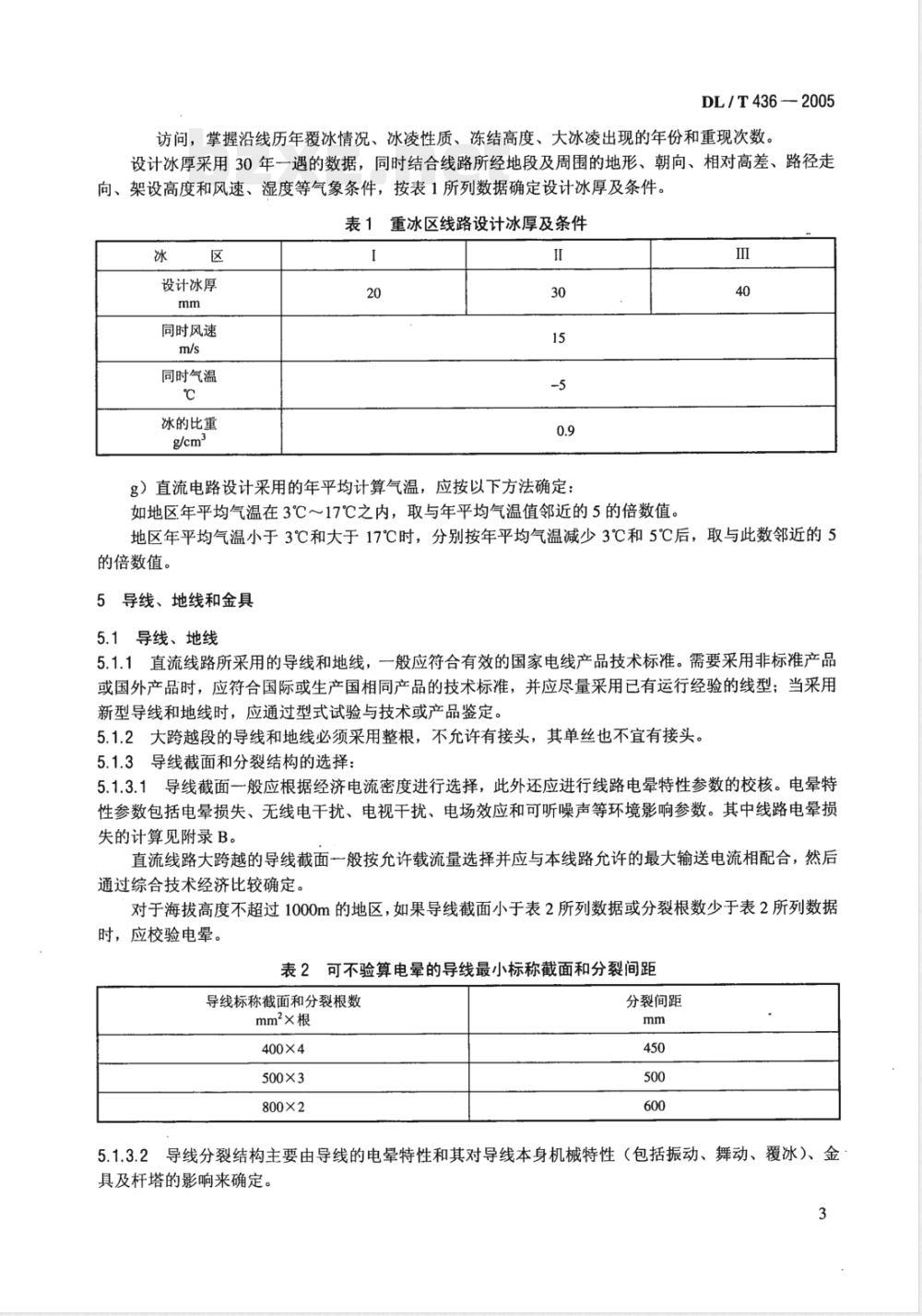

访问,掌握沿线历年覆冰情况、冰凌性质、冻结高度、大冰凌出现的年份和重现次数。设计冰厚采用30年一遇的数据,同时结合线路所经地段及周围的地形、朝向、相对高差、路径走向、架设高度和风速、湿度等气象条件,按表1所列数据确定设计冰厚及条件。表1重冰区线路设计冰厚及条件

设计冰厚

同时风速

同时气温

冰的比重

g)直流电路设计采用的年平均计算气温,应按以下方法确定:如地区年平均气温在3℃~17℃之内,取与年平均气温值邻近的5的倍数值。40

地区年平均气温小于3℃和大于17℃时,分别按年平均气温减少3℃和5℃后,取与此数邻近的5的倍数值。

5导线、地线和金具

5.1导线、地线

5.1.1直流线路所采用的导线和地线,一般应符合有效的国家电线产品技术标准。需要采用非标准产品或国外产品时,应符合国际或生产国相同产品的技术标准,并应尽量采用已有运行经验的线型;当采用新型导线和地线时,应通过型式试验与技术或产品鉴定。5.1.2大跨越段的导线和地线必须采用整根,不允许有接头,其单丝也不宜有接头。5.1.3导线截面和分裂结构的选择:5.1.3.1导线截面一般应根据经济电流密度进行选择,此外还应进行线路电晕特性参数的校核。电晕特性参数包括电晕损失、无线电干扰、电视干扰、电场效应和可听噪声等环境影响参数。其中线路电晕损失的计算见附录B。

直流线路大跨越的导线截面一般按允许载流量选择并应与本线路允许的最大输送电流相配合,然后通过综合技术经济比较确定。

对于海拔高度不超过1000m的地区,如果导线截面小于表2所列数据或分裂根数少于表2所列数据时,应校验电晕。

表2可不验算电晕的导线最小标称截面和分裂间距导线标称截面和分裂根数

mm2×根

400×4

500×3

800×2www.bzxz.net

分裂间距

5.1.3.2导线分裂结构主要由导线的电晕特性和其对导线本身机械特性(包括振动、舞动、覆冰)、金具及杆塔的影响来确定。

DL/T436—2005

5.1.3.3导线表面最大电位梯度的计算见附录C。5.1.3.4直流线路下地面最大合成场强不应超过30kV/m,最大离子电流密度不应超过100nA/m2。地面合成场强的计算见附录D。

5.1.3.5验算导线载流量时:

a)流过线路导线的直流电流,应取换流站整流阀在冷却设备投运时可允许的最大过负荷电流。在无可靠系统资料情况下,流过大跨越线路导线的最大过负荷电流可取1.35倍的额定电流。

b)钢芯铝铰线和钢芯铝合金绞线的允许温度可采用+70℃(大跨越不得超过+90℃),钢芯铝包钢绞线(包括铝包钢绞线)的允许温度可采用+80℃(大跨越不得超过+100℃);钢绞线的允许温度可采用+125℃。

c)环境气温应采用历年最高气温月的最高平均气温,并考虑太阳辐射的影响。太阳辐射功率密度应采用0.1W/cm2,相应风速为0.5m/s(大跨越风速为0.6m/s)。5.1.3.6导线和地线(以下简称导、地线)的设计安全系数不应小于2.5。地线的设计安全系数,宜大于导线的安全系数。

导、地线在弧垂最低点的最大张力,应满足式(1)要求。Tar

式中:

Tmax一导、地线在弧垂最低点的最大张力,N;T。—导、地线的拉断力,N;

K。导、地线的设计安全系数。

悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。导、地线平均运行应力不得大于其拉断力的25%。架设在滑轮上的导、地线,还应计算悬挂点局部弯曲引起的附加张力。(1)

在稀有风速或稀有覆冰气象条件时,弧垂最低点的最大张力,不应超过拉断力的60%。悬挂点的最大张力,不应超过拉断力的66%。5.1.4直流线路的地线宜采用镀锌钢绞线,且应与导线配合。直流线路地线标称截面应不小于70mm2,重冰区线路的地线截面宜适当加大;有OPGW的地线时,另一根普通地线的机械特性应尽量与OPGW保持相同,并使OPGW满足短路电流下的温升要求。5.1.5导、地线防振措施:

5.1.5.1直流线路导、地线的防振措施宜采用防振锤。分裂导线宜采用阻尼间隔棒,间隔棒次档距不宜大于70m。当4分裂导线采用阻尼间隔棒时,档距不大于500m可不采用防振措施;大于500m,可在档距两端每根导线上装防振锤或其他阻尼器。5.1.5.2地线应安装防振锤。防振锤应安装在档距两端的地线上,安装数量和位置应根据线路档距、地线和防振锤型号,结合运行经验确定。5.1.5.3大跨越导、地线的防振措施应采用防振锤、阻尼线或阻尼线加防振锤,同时分裂导线应采用阻尼间隔棒。具体设计方案可参考运行经验或通过试验选定。5.1.5.4重冰区线路的防振措施,导线宜采用预绞丝护线条保护,地线的防振宜采用阻尼线;不得使用重锤和非固定型线夹。

5.1.5.5大跨越和档距在1000m以上的大档距线路,导、地应安装预绞丝护线条。5.1.6当采用分裂导线时,应采取措施抑制导线次档距振荡;如发现附近其他线路有发生导线舞动,直流线路应采用防导线舞动的防护措施。4

DL/T436-2005

5.1.7导、地线架设后的塑性伸长及其对弧垂的影响,应按照制造厂提供的数据或通过试验确定。如无资料,镀锌钢绞线的塑性伸长率可采用1×104,可采用降低10℃补偿;钢芯铝绞线可采用表3所列数据。表3钢芯铝绞线塑性伸长率

铝钢截面比

4.29~4.38

5.05~6.16

7.71~7.91

11.34~14.46

5.2金具

塑性伸长率

3×10-4

3×10-4~~4×10-4

4×10-4~5×10-4

5×10-4~6×10-4

5.2.1金具表面应热镀锌,或采取其他更好的防腐措施。降温值

25(或以试验数据为准)

5.2.2直流线路金具串应考虑均压或防电晕措施。有特殊要求需要另行研制或采用非标准金具时,应经试验合格后方可使用。

金具强度的安全系数不应小于表4数值。5.2.3

表4金具机械强度安全系数

正常运行

断线、断联情况

一般线路

5.2.4耐张线夹安装后,导、地线的机械强度降低值不得低于其计算值的5%。大跨越

5.2.5与横担连接的第一个金具应回转灵活。由于磨损较大,其安全系数宜大于表4所列值。6直流绝缘子、绝缘配合、防雷和接地6.1直流绝缘子

6.1.1绝缘子机械强度的安全系数K应按式(2)计算。K=T/T

式中:、

一绝缘子的额定机械破坏负荷,kN;一分别取绝缘子承受的最大使用荷载,断线、断联荷载或常年荷载,kN。(2)

盘型绝缘子机械强度的安全系数,在不同状态下的安全系数应分别不小于表5所列数据。复合绝缘子在最大使用荷载时,其机械强度安全系数应不小于3.0;其他状态下的机械强度安全系数与盘形绝缘子相同。

最大使用荷载

年平均气温

验算、断联

盘型绝缘子机械强度安全系数

一般线路

大跨越

DL/T436—2005

6.1.2直流线路盘形悬式绝缘子的技术性能应符合GB/T19443一2004的要求。常用的直流盘形悬式绝缘子的结构尺寸参见附录E表E.1。6.1.3直流线路棒形悬式复合绝缘子的技术性能应符合DL/T810--2002的要求。典型的直流棒形悬式复合绝缘子结构尺寸参见附录E表E.2。6.2绝缘子串)

6.2.1直流线路的外绝缘,应能保证线路在额定工作电压、操作过电压和雷电过电压等各种条件下安全可靠地运行。

6.2.2直流线路的绝缘水平,一般应按污移条件下的最高运行电压选择绝缘子片数后,再按操作过电压和耐雷水平进行校核确定。

6.2.3直流线路防污设计

6.2.3.1直流送电线路的防污设计,应根据不同类型绝缘子的污耐压特性,参考最新审定的污区分布图和直交流积污比,并考虑污移的发展,选择合适的绝缘子型式和片数。对无可靠污耐压特性参数的绝缘子,也可参照污移等级按爬电比距的方法选择合适的绝缘子型式和片数。直交流积污比决定于风速与污移的粒径,盘形绝缘子的直交流等值盐密比可用式(3)、式(4)表示。k = 199d-2.06

冬季地面平均风速小于1.5m/s时,冬季地面平均风速等于或大于1.5m/s时,式中:

k = 3.66 (V. d) -0.173

一直流盘形绝缘子对交流盘形绝缘子的直交流等值盐密比;d一累积概率为50%的污移微粒的粒径,μm;V—冬季地面平均风速,m/s。

6.2.3.2在海拔高度不超过1000m的很轻污移地区,如直流线路悬垂串(或称直线串)使用160kN和210kN通用型直流盘形绝缘子,其绝缘子串的片数宜不少于34片。除自然植被良好、人迹罕至的山区,直流线路经过的区域一般不宜视为很轻污移地区。6.2.3.3空气污染地区应根据运行经验和可能脏污的程度增加盘形绝缘子串的片数或使用复合绝缘子。如无运行经验,可根据交流线路绝缘子表面污移度(等值盐密和灰密),按表6所列程序选择直流绝缘子串的片数或使用复合绝缘子。160kN和210kN通用型盘形绝缘子片数计算方法见附录F。表6不同污移情况下直流线路盘形绝缘子片数选择方法序号

选择程序

交流普通型绝缘子等值盐密

mg/cm2

直流通用型绝缘子等值盐密

直流通用型绝缘子试验盐密

灰密1mg/cm2时的Uso

kV/片

实际灰密下的Uso

kV/片

上下表面污移不均匀分布时的U%kv/片

设计耐受电压UwD

kv/片

实测与计算方法

现场实测、或使用污区分布图(仅对悬垂串)交流等值盐密×直交流盐密比

直流等值盐密×试验盐密修正系数K,标准条件下50%放电电压曲线

灰密修正系数K2×U50

上下表面盐密比修正系数K×UsoUwD=U §o (1-30)

N=最高运行电压/UwD

注:使用双串绝缘子时,其片数应在单串片数的基础上增加10%。6

DL/T436—2005

通常相同污秽条件下耐张串绝缘子片数不应少于悬垂串的90%,双串或多串并联的耐张串绝缘子片数不应少于悬垂单串片数。

全高超过100m的杆塔,高度每增加10m,应在很轻污移区绝缘子串片数的基础上增加一片绝缘子或根据运行经验计算确定。

6.2.3.4使用复合绝缘子时,其爬距应不小于相同污移等级下盘型悬垂绝缘子最小要求值的3/4;复合绝缘子两端应加均压环,且有效绝缘长度满足雷电过电压的要求。不同污区情况下,复合绝缘子结构尺寸应满足表7要求。

表7直流棒形悬式复合绝缘子最小结构尺寸附盐密度

mg/cm2

0.03~0.06

绝缘长度

≥4650

≥4990

≥5670

≥6180

结构高度

≥5100

≥5440

≥6120

≥6630

≥14000

≥16500

≥18400

≥20000

屏蔽环外径

≥400

≥400

≥400

≥400

6.2.3.5重冰区线路,除了根据污移资料及运行经验选择相应的绝缘子片数外,还应按绝缘子串覆冰后工作电压和操作过电压的耐压强度进行校核;在海拔1000m~2000m的很轻污移地区,160kN和210kN直流绝缘子悬垂串的片数应不少于40片。6.2.3.6随着海拔高度增加,空气相对密度下降,大气温度和湿度等状态参量也变化很大,绝缘子的放电电压随之下降,应适当增加片数。在海拔高度为1km~3.5km的地区,绝缘子串的片数,如无运行经验时,可按式(5)确定。

nh=n [1 +0.1 (H-1)]

式中:

高海拔地区绝缘子数量,片;

n海拔1000m以下地区绝缘子数量,片;H海拔高度,km。

在海拔高度为1km~2km的污移地区,绝缘子串的片数,可按式(6)确定。nh=n [1 / (1-aH)]

式中:

-海拔1000m以下、同类污移地区绝缘子数量,片;a一常数,对于直流通用型绝缘子,取0.08。6.2.4操作过电压要求的线路绝缘子串正极性50%操作冲击放电电压应符合式(7)的要求。Us0%≥KKoUm

式中:

绝缘子串的正极性50%操作冲击放电电压,kV;Us0%

K——操作过电压倍数,土500kV线路取1.7;Ko—线路绝缘子串操作过电压配合系数,1.25;Um—最高运行电压,土500kV线路取515kV。6.3导线对杆塔的空气间隙

6.3.1绝缘子串风偏后导线对杆塔空气间隙的直流50%放电电压应符合式(8)的要求。(5)

DL/T436—2005

式中:

U。——额定工作电压,500kV;

U50%·N

(1-30%)K

一直流电压下间隙放电电压的空气密度、湿度校正系数;安全系数,1.1~1.15;

空气间隙直流放电电压的变异系数,0.9%。计算直流电压下的风偏角取线路设计最大风速。(8)

6.3.2绝缘子串风偏后导线对杆塔空气间隙的正极性50%操作冲击放电电压应符合式(9)的要求。

Us0%·s

式中:

Um——最高运行电压,515kV;

(1-2)K

Ki,K2一—操作冲击电压下间隙放电电压的空气密度、湿度校正系数;K3—操作过电压倍数,1.7;

一空气间隙在操作电压下放电电压的变异系数,5%。计算操作冲击电压下的风偏角取线路设计最大风速的0.5倍。(9)

6.3.3绝缘子串以及导线对杆塔空气间隙放电电压均按标准气象条件给出。当因海拔高度引起气象条件变化异于标准状态时,按附录G校正。6.3.4海拔不超过1000m的地区,直流线路带电部分与杆塔构件的空气间隙,在相应气象(风速)条件下,应不小于表8所列数值。

表8海拔不超过1000m地区直流杆塔的最小间隙距离海拔高度

工作电压间隙

操作冲击电压间隙

雷电冲击电压间隙

6.3.5在海拔高度1000m以下地区,为便利带电作业,带电部分对杆塔部分的校验间隙不应小于2.9m,并还应考虑0.5m的人体活动范围。校验带电作业的间隙时应采用的气象条件:气温+15℃,风速10m/s。6.3.6用于计算悬垂绝缘子串风偏角的风压不均匀系数α按式(10)计算。0=5.543(v sin @)-0.737

式中:

设计采用的10min平均风速(大于20时,仍采用20),m/s;6—风向与线路方向的夹角。

表9给出了θ=90°时几种风速下的风压不均匀系数。表9风压不均匀系数

设计风速

6.4防雷

DL/T436—2005

6.4.1直流线路应全线架设双地线。直流线路地线与杆塔一般不绝缘。但如果直流线路离开接地极的距离小于10km,接地极附近的直流线路,地线与杆塔应绝缘。6.4.2杆塔上地线对导线的保护角,一般不大于10°。双地线之间的距离,不应超过地线与导线间垂直距离的5倍。

6.4.3直流线路应防止雷击档距中央反击导线。当气温为土15℃且无风时,档距中央导线与地线间的距离,应符合式(11)的要求。

S≥0.012L+1.5

式中:

S——导线与地线间的距离,m;档距长度,m。

6.4.4雷击杆项时,直流线路的耐雷水平应达到125kA~175kA;在大跨越档距中央和换流站进出线(2km~3km)段,耐雷水平应不小于175kA。6.5接地

6.5.1直流线路每基杆塔应可靠接地,接地体材料宜采用不小于Φ10的镀锌圆钢。6.5.2直流线路每基杆塔不连地线的工频接地电阻,在雷季干燥时,不宜超过表10所列数值。表10直流线路杆塔的工频接地电阻土壤电阻率

接地电阻

100及以下

100以上至500

500以上至1000

1000以上至2000

2000以上

注:如土壤电阻率超过20002·m,接地电阻很难降低到30Q时,可采用6~8根总长不超过500m的放射形接地体,或采用连续伸长接地体,接地电阻不受限制。6.5.3通过耕地的线路,其接地体埋深的规定如下:a)旱地耕地接地体埋深不小于0.6m;b)水田耕地接地体埋深不小于0.8m。7导线布置

7.1直流线路导线宜采用水平对称布置。对于在1000m以下档距,水平极间距离宜按式(12)计算。

式中:

导线水平极间距离,m;

Lk—悬垂绝缘子串长度,m;

U-导线对地标称电压,kV;

f -导线最大弧垂,m;

D=0.4.+0.65/F++

一覆冰线间距离增大常数。10mm覆冰取0m,20mm~30mm覆冰取0.5m,40mm及以上覆冰取1m。

7.2设计覆冰厚度在10mm和15mm的地区,地线与导线的水平偏移距离分别不宜小于1.75m和2.5m;设计覆冰在5mm的地区,水平偏移可适当减少,重冰区宜不小于3m。9

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国电行业标准

DL/T436-2005

代替DL/T436—1991

高压直流架空送电线路技术导则Technical Guide for HVDC overhead transmission lines2005-11-28发布

2006-06-01实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会发布

DL/T436--2005

本标准是根据《国家发展和改革委办公厅关于印发2005年行业标准项目计划的通知》(发改办工业[2005]739号文】的安排修订的本标准与DL/T436—1991版比较,有以下一些主要变化:些原来引用的文件或条款已经修订并有较大的改动,本标准也做相应的改动或直接引用而成为本标准的条款。

-根据我国500kV直流线路建设与运行的经验,对导则中的有关条文进行了充实和具体化。增加了导线布置以及复合绝缘子的内容。-删除了路径和直流线路杆塔等内容。本标准实施后代替DL/T436--1991。本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录F和附录H为规范性附录,附录E和附录G为资料性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。本标准由电力行业高压直流输电技术标准化技术委员会归口并负责解释。本标准起草单位:中国电力科学研究院、中南电力设计院。本标准主要起草人:孙昭英、曾连生、陆家榆、宿志一、熊万洲。1范围

高压直流架空送电线路技术导则本标准规定了单回路对称布置双极高压直流架空送电线路的技术条件。DL/T436-2005

本标准适用于标称电压为土500kV高压直流架空送电线路(以下简称直流线路),其他电压等级的直流线路可参照使用。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T6113.1一1995无线电干扰和抗扰度测量设备规范GB/T7349高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法GB15707高压交流架空送电线无线电干扰限值GB/T19443-2004标称电压高于1000V的架空线路用绝缘子——直流系统用瓷或玻璃绝缘子元一定义、试验方法和接收准则

DL501架空送电线路可听噪声测量方法DL/T8102002土500kV直流棒形悬式复合绝缘子技术条件DL/T5092—1999110~500kV架空送电线路设计技术规程3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。3.1

电场效应electricfieldeffect

直流线路下的电场对人体的作用和人体的感受,脉冲电击以及其他电场或离子流引起的效应。表征这些效应的参数有地面合成场强、离子流密度、空间电荷密度及人身或物体直流感应电压等。

标称电场nominalelectricfieldstrength直流线路导线上电荷形成的电场强度(不包括空间电荷形成的电场),kV/m。3.3

合成电场totalelectricfieldstrength直流电晕产生的空间电荷形成的场强和标称场强合成后的电场强度,kV/m。3.4

离子流密度loncurrentdensity

地面单位面积截获的离子电流,nA/m2。3.5

人体或物体直流感应电压inducedDCvoltageofpersonorobject在直流电场中,对地绝缘的人或物体由于截获空间电荷和静电感应所形成的对地电压,kV。1

DL/T436-—2005

大跨越river-overspan

架空送电线路跨越通航大河流、湖泊或海峡等,且档距大于1000m或塔高超过100m。3.7

重冰区heavyicearea

线路设计覆冰厚度在20mm(比重:0.9g/cm2)及以上的地区。3.8

equivalent salt deposit density (ESDD)等值附盐密度(简称等值盐密)溶解于定量去离子水溶液中的自然污移物,当其电导率等值于相同氯化钠电导率时的单位面积重量,mg/cm2。

附盐密度(简称盐密)s

saltdepositdensity(SDD)

人工涂附于绝缘子表面(不包括金具及连接部件)的单位面积的氯化钠重量,mg/cm2。3.10

不溶物附着密度(简称灰密)

non soluble deposit density (NSDD)从绝缘子表面获得的非水溶性残留物的单位面积重量,mg/cm2。3.11

现场污移度(简称污移度)sitepollutionseverity(SPS)-个维护积污周期内从现场绝缘子表面获得的等值附盐密度和不溶物附着密度。3.12

直流通用型盘形绝缘子DCreferencecapandpininsulator国内外直流输电线路普遍采用的盘形绝缘子(见附录E表E.1、图C1和图C2),如XZP-160、XZP-210、XZP-300、LXZY-160、LXZY-210、LXZY-300等。4气象条件

a)设计气象条件,应根据沿线的气象资料进行统计,根据统计结果,并应结合附近已有的线路运行经验取值。如沿线的气象与附录A典型气象区接近,宜采用典型气象区所列数值。b)在统计最大设计风速时,应以当地气象台(站)历年最大风速记录作样本,并宜采用极值I型分布作为概率模型。最大风速统计样本如下:1)直流线路最大风速,应采用离地面20m高处30年一遇10min平均最大值。2)大跨越最大基准风速,应取历年大风季节年均最低水位以上10m高处50年一遇10min最大风速平均值。

c)直流线路最大设计风速应按最大风速统计值选取。山区直流线路,如无可靠资料,应按附近平原地区的统计值提高10%选用。在计算导、地线的张力、荷载时,直流线路最大设计风速不应低于30m/s。

d)大跨越最大设计基准风速应按最大风速统计值选取。如当地无可靠资料,宜将附近平地送电线路的风速统计值换算到30年一遇下历年大风季节年均最低水位以上10m高处,并增加10%,然后考虑水面影响再加大10%选用。大跨越最大设计基准风速不应低于相连的陆上直流线路的最大设计风速。必要时,可按历史上有记录的稀有大风资料进行验算。e)大跨越最大设计冰厚,除无冰区外,宜较附近送电线路最大设计覆冰增加5mm。必要时,可按历史上有记录的稀有覆冰资料进行验算。f)设计重冰区线路应搜集沿线气象站(观冰站)、电力(通信)等线路冰凌资料,并深入现场调查2

DL/T436—2005

访问,掌握沿线历年覆冰情况、冰凌性质、冻结高度、大冰凌出现的年份和重现次数。设计冰厚采用30年一遇的数据,同时结合线路所经地段及周围的地形、朝向、相对高差、路径走向、架设高度和风速、湿度等气象条件,按表1所列数据确定设计冰厚及条件。表1重冰区线路设计冰厚及条件

设计冰厚

同时风速

同时气温

冰的比重

g)直流电路设计采用的年平均计算气温,应按以下方法确定:如地区年平均气温在3℃~17℃之内,取与年平均气温值邻近的5的倍数值。40

地区年平均气温小于3℃和大于17℃时,分别按年平均气温减少3℃和5℃后,取与此数邻近的5的倍数值。

5导线、地线和金具

5.1导线、地线

5.1.1直流线路所采用的导线和地线,一般应符合有效的国家电线产品技术标准。需要采用非标准产品或国外产品时,应符合国际或生产国相同产品的技术标准,并应尽量采用已有运行经验的线型;当采用新型导线和地线时,应通过型式试验与技术或产品鉴定。5.1.2大跨越段的导线和地线必须采用整根,不允许有接头,其单丝也不宜有接头。5.1.3导线截面和分裂结构的选择:5.1.3.1导线截面一般应根据经济电流密度进行选择,此外还应进行线路电晕特性参数的校核。电晕特性参数包括电晕损失、无线电干扰、电视干扰、电场效应和可听噪声等环境影响参数。其中线路电晕损失的计算见附录B。

直流线路大跨越的导线截面一般按允许载流量选择并应与本线路允许的最大输送电流相配合,然后通过综合技术经济比较确定。

对于海拔高度不超过1000m的地区,如果导线截面小于表2所列数据或分裂根数少于表2所列数据时,应校验电晕。

表2可不验算电晕的导线最小标称截面和分裂间距导线标称截面和分裂根数

mm2×根

400×4

500×3

800×2www.bzxz.net

分裂间距

5.1.3.2导线分裂结构主要由导线的电晕特性和其对导线本身机械特性(包括振动、舞动、覆冰)、金具及杆塔的影响来确定。

DL/T436—2005

5.1.3.3导线表面最大电位梯度的计算见附录C。5.1.3.4直流线路下地面最大合成场强不应超过30kV/m,最大离子电流密度不应超过100nA/m2。地面合成场强的计算见附录D。

5.1.3.5验算导线载流量时:

a)流过线路导线的直流电流,应取换流站整流阀在冷却设备投运时可允许的最大过负荷电流。在无可靠系统资料情况下,流过大跨越线路导线的最大过负荷电流可取1.35倍的额定电流。

b)钢芯铝铰线和钢芯铝合金绞线的允许温度可采用+70℃(大跨越不得超过+90℃),钢芯铝包钢绞线(包括铝包钢绞线)的允许温度可采用+80℃(大跨越不得超过+100℃);钢绞线的允许温度可采用+125℃。

c)环境气温应采用历年最高气温月的最高平均气温,并考虑太阳辐射的影响。太阳辐射功率密度应采用0.1W/cm2,相应风速为0.5m/s(大跨越风速为0.6m/s)。5.1.3.6导线和地线(以下简称导、地线)的设计安全系数不应小于2.5。地线的设计安全系数,宜大于导线的安全系数。

导、地线在弧垂最低点的最大张力,应满足式(1)要求。Tar

式中:

Tmax一导、地线在弧垂最低点的最大张力,N;T。—导、地线的拉断力,N;

K。导、地线的设计安全系数。

悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。导、地线平均运行应力不得大于其拉断力的25%。架设在滑轮上的导、地线,还应计算悬挂点局部弯曲引起的附加张力。(1)

在稀有风速或稀有覆冰气象条件时,弧垂最低点的最大张力,不应超过拉断力的60%。悬挂点的最大张力,不应超过拉断力的66%。5.1.4直流线路的地线宜采用镀锌钢绞线,且应与导线配合。直流线路地线标称截面应不小于70mm2,重冰区线路的地线截面宜适当加大;有OPGW的地线时,另一根普通地线的机械特性应尽量与OPGW保持相同,并使OPGW满足短路电流下的温升要求。5.1.5导、地线防振措施:

5.1.5.1直流线路导、地线的防振措施宜采用防振锤。分裂导线宜采用阻尼间隔棒,间隔棒次档距不宜大于70m。当4分裂导线采用阻尼间隔棒时,档距不大于500m可不采用防振措施;大于500m,可在档距两端每根导线上装防振锤或其他阻尼器。5.1.5.2地线应安装防振锤。防振锤应安装在档距两端的地线上,安装数量和位置应根据线路档距、地线和防振锤型号,结合运行经验确定。5.1.5.3大跨越导、地线的防振措施应采用防振锤、阻尼线或阻尼线加防振锤,同时分裂导线应采用阻尼间隔棒。具体设计方案可参考运行经验或通过试验选定。5.1.5.4重冰区线路的防振措施,导线宜采用预绞丝护线条保护,地线的防振宜采用阻尼线;不得使用重锤和非固定型线夹。

5.1.5.5大跨越和档距在1000m以上的大档距线路,导、地应安装预绞丝护线条。5.1.6当采用分裂导线时,应采取措施抑制导线次档距振荡;如发现附近其他线路有发生导线舞动,直流线路应采用防导线舞动的防护措施。4

DL/T436-2005

5.1.7导、地线架设后的塑性伸长及其对弧垂的影响,应按照制造厂提供的数据或通过试验确定。如无资料,镀锌钢绞线的塑性伸长率可采用1×104,可采用降低10℃补偿;钢芯铝绞线可采用表3所列数据。表3钢芯铝绞线塑性伸长率

铝钢截面比

4.29~4.38

5.05~6.16

7.71~7.91

11.34~14.46

5.2金具

塑性伸长率

3×10-4

3×10-4~~4×10-4

4×10-4~5×10-4

5×10-4~6×10-4

5.2.1金具表面应热镀锌,或采取其他更好的防腐措施。降温值

25(或以试验数据为准)

5.2.2直流线路金具串应考虑均压或防电晕措施。有特殊要求需要另行研制或采用非标准金具时,应经试验合格后方可使用。

金具强度的安全系数不应小于表4数值。5.2.3

表4金具机械强度安全系数

正常运行

断线、断联情况

一般线路

5.2.4耐张线夹安装后,导、地线的机械强度降低值不得低于其计算值的5%。大跨越

5.2.5与横担连接的第一个金具应回转灵活。由于磨损较大,其安全系数宜大于表4所列值。6直流绝缘子、绝缘配合、防雷和接地6.1直流绝缘子

6.1.1绝缘子机械强度的安全系数K应按式(2)计算。K=T/T

式中:、

一绝缘子的额定机械破坏负荷,kN;一分别取绝缘子承受的最大使用荷载,断线、断联荷载或常年荷载,kN。(2)

盘型绝缘子机械强度的安全系数,在不同状态下的安全系数应分别不小于表5所列数据。复合绝缘子在最大使用荷载时,其机械强度安全系数应不小于3.0;其他状态下的机械强度安全系数与盘形绝缘子相同。

最大使用荷载

年平均气温

验算、断联

盘型绝缘子机械强度安全系数

一般线路

大跨越

DL/T436—2005

6.1.2直流线路盘形悬式绝缘子的技术性能应符合GB/T19443一2004的要求。常用的直流盘形悬式绝缘子的结构尺寸参见附录E表E.1。6.1.3直流线路棒形悬式复合绝缘子的技术性能应符合DL/T810--2002的要求。典型的直流棒形悬式复合绝缘子结构尺寸参见附录E表E.2。6.2绝缘子串)

6.2.1直流线路的外绝缘,应能保证线路在额定工作电压、操作过电压和雷电过电压等各种条件下安全可靠地运行。

6.2.2直流线路的绝缘水平,一般应按污移条件下的最高运行电压选择绝缘子片数后,再按操作过电压和耐雷水平进行校核确定。

6.2.3直流线路防污设计

6.2.3.1直流送电线路的防污设计,应根据不同类型绝缘子的污耐压特性,参考最新审定的污区分布图和直交流积污比,并考虑污移的发展,选择合适的绝缘子型式和片数。对无可靠污耐压特性参数的绝缘子,也可参照污移等级按爬电比距的方法选择合适的绝缘子型式和片数。直交流积污比决定于风速与污移的粒径,盘形绝缘子的直交流等值盐密比可用式(3)、式(4)表示。k = 199d-2.06

冬季地面平均风速小于1.5m/s时,冬季地面平均风速等于或大于1.5m/s时,式中:

k = 3.66 (V. d) -0.173

一直流盘形绝缘子对交流盘形绝缘子的直交流等值盐密比;d一累积概率为50%的污移微粒的粒径,μm;V—冬季地面平均风速,m/s。

6.2.3.2在海拔高度不超过1000m的很轻污移地区,如直流线路悬垂串(或称直线串)使用160kN和210kN通用型直流盘形绝缘子,其绝缘子串的片数宜不少于34片。除自然植被良好、人迹罕至的山区,直流线路经过的区域一般不宜视为很轻污移地区。6.2.3.3空气污染地区应根据运行经验和可能脏污的程度增加盘形绝缘子串的片数或使用复合绝缘子。如无运行经验,可根据交流线路绝缘子表面污移度(等值盐密和灰密),按表6所列程序选择直流绝缘子串的片数或使用复合绝缘子。160kN和210kN通用型盘形绝缘子片数计算方法见附录F。表6不同污移情况下直流线路盘形绝缘子片数选择方法序号

选择程序

交流普通型绝缘子等值盐密

mg/cm2

直流通用型绝缘子等值盐密

直流通用型绝缘子试验盐密

灰密1mg/cm2时的Uso

kV/片

实际灰密下的Uso

kV/片

上下表面污移不均匀分布时的U%kv/片

设计耐受电压UwD

kv/片

实测与计算方法

现场实测、或使用污区分布图(仅对悬垂串)交流等值盐密×直交流盐密比

直流等值盐密×试验盐密修正系数K,标准条件下50%放电电压曲线

灰密修正系数K2×U50

上下表面盐密比修正系数K×UsoUwD=U §o (1-30)

N=最高运行电压/UwD

注:使用双串绝缘子时,其片数应在单串片数的基础上增加10%。6

DL/T436—2005

通常相同污秽条件下耐张串绝缘子片数不应少于悬垂串的90%,双串或多串并联的耐张串绝缘子片数不应少于悬垂单串片数。

全高超过100m的杆塔,高度每增加10m,应在很轻污移区绝缘子串片数的基础上增加一片绝缘子或根据运行经验计算确定。

6.2.3.4使用复合绝缘子时,其爬距应不小于相同污移等级下盘型悬垂绝缘子最小要求值的3/4;复合绝缘子两端应加均压环,且有效绝缘长度满足雷电过电压的要求。不同污区情况下,复合绝缘子结构尺寸应满足表7要求。

表7直流棒形悬式复合绝缘子最小结构尺寸附盐密度

mg/cm2

0.03~0.06

绝缘长度

≥4650

≥4990

≥5670

≥6180

结构高度

≥5100

≥5440

≥6120

≥6630

≥14000

≥16500

≥18400

≥20000

屏蔽环外径

≥400

≥400

≥400

≥400

6.2.3.5重冰区线路,除了根据污移资料及运行经验选择相应的绝缘子片数外,还应按绝缘子串覆冰后工作电压和操作过电压的耐压强度进行校核;在海拔1000m~2000m的很轻污移地区,160kN和210kN直流绝缘子悬垂串的片数应不少于40片。6.2.3.6随着海拔高度增加,空气相对密度下降,大气温度和湿度等状态参量也变化很大,绝缘子的放电电压随之下降,应适当增加片数。在海拔高度为1km~3.5km的地区,绝缘子串的片数,如无运行经验时,可按式(5)确定。

nh=n [1 +0.1 (H-1)]

式中:

高海拔地区绝缘子数量,片;

n海拔1000m以下地区绝缘子数量,片;H海拔高度,km。

在海拔高度为1km~2km的污移地区,绝缘子串的片数,可按式(6)确定。nh=n [1 / (1-aH)]

式中:

-海拔1000m以下、同类污移地区绝缘子数量,片;a一常数,对于直流通用型绝缘子,取0.08。6.2.4操作过电压要求的线路绝缘子串正极性50%操作冲击放电电压应符合式(7)的要求。Us0%≥KKoUm

式中:

绝缘子串的正极性50%操作冲击放电电压,kV;Us0%

K——操作过电压倍数,土500kV线路取1.7;Ko—线路绝缘子串操作过电压配合系数,1.25;Um—最高运行电压,土500kV线路取515kV。6.3导线对杆塔的空气间隙

6.3.1绝缘子串风偏后导线对杆塔空气间隙的直流50%放电电压应符合式(8)的要求。(5)

DL/T436—2005

式中:

U。——额定工作电压,500kV;

U50%·N

(1-30%)K

一直流电压下间隙放电电压的空气密度、湿度校正系数;安全系数,1.1~1.15;

空气间隙直流放电电压的变异系数,0.9%。计算直流电压下的风偏角取线路设计最大风速。(8)

6.3.2绝缘子串风偏后导线对杆塔空气间隙的正极性50%操作冲击放电电压应符合式(9)的要求。

Us0%·s

式中:

Um——最高运行电压,515kV;

(1-2)K

Ki,K2一—操作冲击电压下间隙放电电压的空气密度、湿度校正系数;K3—操作过电压倍数,1.7;

一空气间隙在操作电压下放电电压的变异系数,5%。计算操作冲击电压下的风偏角取线路设计最大风速的0.5倍。(9)

6.3.3绝缘子串以及导线对杆塔空气间隙放电电压均按标准气象条件给出。当因海拔高度引起气象条件变化异于标准状态时,按附录G校正。6.3.4海拔不超过1000m的地区,直流线路带电部分与杆塔构件的空气间隙,在相应气象(风速)条件下,应不小于表8所列数值。

表8海拔不超过1000m地区直流杆塔的最小间隙距离海拔高度

工作电压间隙

操作冲击电压间隙

雷电冲击电压间隙

6.3.5在海拔高度1000m以下地区,为便利带电作业,带电部分对杆塔部分的校验间隙不应小于2.9m,并还应考虑0.5m的人体活动范围。校验带电作业的间隙时应采用的气象条件:气温+15℃,风速10m/s。6.3.6用于计算悬垂绝缘子串风偏角的风压不均匀系数α按式(10)计算。0=5.543(v sin @)-0.737

式中:

设计采用的10min平均风速(大于20时,仍采用20),m/s;6—风向与线路方向的夹角。

表9给出了θ=90°时几种风速下的风压不均匀系数。表9风压不均匀系数

设计风速

6.4防雷

DL/T436—2005

6.4.1直流线路应全线架设双地线。直流线路地线与杆塔一般不绝缘。但如果直流线路离开接地极的距离小于10km,接地极附近的直流线路,地线与杆塔应绝缘。6.4.2杆塔上地线对导线的保护角,一般不大于10°。双地线之间的距离,不应超过地线与导线间垂直距离的5倍。

6.4.3直流线路应防止雷击档距中央反击导线。当气温为土15℃且无风时,档距中央导线与地线间的距离,应符合式(11)的要求。

S≥0.012L+1.5

式中:

S——导线与地线间的距离,m;档距长度,m。

6.4.4雷击杆项时,直流线路的耐雷水平应达到125kA~175kA;在大跨越档距中央和换流站进出线(2km~3km)段,耐雷水平应不小于175kA。6.5接地

6.5.1直流线路每基杆塔应可靠接地,接地体材料宜采用不小于Φ10的镀锌圆钢。6.5.2直流线路每基杆塔不连地线的工频接地电阻,在雷季干燥时,不宜超过表10所列数值。表10直流线路杆塔的工频接地电阻土壤电阻率

接地电阻

100及以下

100以上至500

500以上至1000

1000以上至2000

2000以上

注:如土壤电阻率超过20002·m,接地电阻很难降低到30Q时,可采用6~8根总长不超过500m的放射形接地体,或采用连续伸长接地体,接地电阻不受限制。6.5.3通过耕地的线路,其接地体埋深的规定如下:a)旱地耕地接地体埋深不小于0.6m;b)水田耕地接地体埋深不小于0.8m。7导线布置

7.1直流线路导线宜采用水平对称布置。对于在1000m以下档距,水平极间距离宜按式(12)计算。

式中:

导线水平极间距离,m;

Lk—悬垂绝缘子串长度,m;

U-导线对地标称电压,kV;

f -导线最大弧垂,m;

D=0.4.+0.65/F++

一覆冰线间距离增大常数。10mm覆冰取0m,20mm~30mm覆冰取0.5m,40mm及以上覆冰取1m。

7.2设计覆冰厚度在10mm和15mm的地区,地线与导线的水平偏移距离分别不宜小于1.75m和2.5m;设计覆冰在5mm的地区,水平偏移可适当减少,重冰区宜不小于3m。9

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 其它标准

- 热门标准

- 电力行业标准(DL)

- DL/T332.1-2010 nbsp;塔式炉超临界机组运行导则 第1部分:锅炉运行导则

- DL/T695-2014 电站钢制对焊管件

- DL/T5588-2021 电力系统视频监控系统设计规程

- DL/T1033.11-2006 电力行业词汇 第11部分:事故、保护、安全和可靠性

- DL/T5208-2005 抽水蓄能电站设计导则

- DL/T667-1999 远动设备及系统 第5部分:传输规约 第103篇: 继电保护设备信息接口配套标准

- DL/T378-2010 变压器出线端子用绝缘防护罩通用技术条件

- DL/T971-2005 带电作业用交流1kV~35kV 便携式核相仪

- DL/T5033-2006 输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程

- DL/T373-2010 电力复合脂技术条件

- DL/T678-1999 电站钢结构焊接通用技术条件

- DL/T5389-2007 水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范

- DL/T1358-2014 火力发电厂水汽分析方法 总有机碳的测定

- DL/T455-2008 锅炉暖风器(免费下载)

- DL/T5701-2014 水电水利工程施工机械安全操作规程反井钻机

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2