- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 国家标准(GB) >>

- GB/T 20671.10-2006 非金属垫片材料分类体系及试验方法 第10部分:垫片材料导热系数测定方法

【国家标准(GB)】 非金属垫片材料分类体系及试验方法 第10部分:垫片材料导热系数测定方法

本网站 发布时间:

2024-06-29 15:38:55

- GB/T20671.10-2006

- 现行

- 点击下载此标准

标准号:

GB/T 20671.10-2006

标准名称:

非金属垫片材料分类体系及试验方法 第10部分:垫片材料导热系数测定方法

标准类别:

国家标准(GB)

标准状态:

现行-

发布日期:

2007-03-26 -

实施日期:

2007-07-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

406.67 KB

点击下载

标准简介:

标准下载解压密码:www.bzxz.net

本方法规定了定量测量通过材料或系统传热数量的方法。 GB/T 20671.10-2006 非金属垫片材料分类体系及试验方法 第10部分:垫片材料导热系数测定方法 GB/T20671.10-2006

部分标准内容:

ICS23.100.60,73.080

中华人民共和国国家标准

GB/T20671.10—2006

非金属垫片材料分类体系及试验方法第10部分:垫片材料导热系数测定方法Classification system and test methods fornonmetallic gasket materials-Part 10:Standard practice forevaluating thermal conductivity of gasket materials2006-12-07发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

数码防伪

2007-07-01实施

GB/T20671《非金属垫片材料分类体系及试验方法》分为1I个部分:第1部分:非金属垫片材料分类体系;第2部分:垫片材料压缩率回弹率试验方法;第3部分:垫片材料耐液性试验方法;第4部分:垫片材料密封性试验方法:第5部分:垫片材料蠕变松弛率试验方法;第6部分:垫片材料与金属表面粘附性试验方法;第7部分:非金属垫片材料拉伸强度试验方法;第8部分:非金属垫片材料柔软性试验方法;第9部分:软木垫片材料胶结物耐久性试验方法;第10部分:垫片材料导热系数测定方法;第11部分:合成聚合物抗霉性测定方法。本部分为GB/T20671的第10部分。GB/T20671.10--2006

本部分等同采用美国试验与材料协会ASTMF433—02《垫片材料导热系数测定方法》。本部分等同翻译ASTMF43302。

本部分与ASTMF433—02相比,主要做了如下修改:剧除了第1.2条最后一句“括号内给出的值仅供参考”,第2章用“规范性引用文件”代替“参考文件”,增加了引导语;引用文件目录中用中国国家标准“GB/T20671.1\代替了美国试验与材料协会ASTM标准\F104”,在标准正文中也相应进行了替代;

翻除了所有括号中给出的英制单位及其数值。本部分附录A为资料性附录。

本部分由中国建筑材料工业协会提出。本部分由咸阳非金属矿研究设计院归口。本部分负责起草单位:咸阳非金属矿研究设计院。本部分参加起草单位:建筑材料工业技术监督研究中心、华尔卡密封件制品(上海)有限公司。本部分主要起草人:雷建斌、侯立兵、冯梅。本部分为首次发布。

1范围

非金属垫片材料分类体系及试验方法GB/T20671.10—2006

第10部分:垫片材料导热系数测定方法1.1本方法规定了定量测量通过材料或系统传热数量的方法1.2本方法类似于ASTMC518的热流计系统,但是本方法改进了容纳高导热能力的小试验样品的容器。

1.3以国际单位制(SI)单位表示的值为标准。1.4本部分不涉及与其使用有关的安全问题。本部分的使用者有责任考患安全和健康问题,并在使用前确定规章限制的应用范围。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T20671的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T20671.1非金属垫片材料分类体系及试验方法第1部分:非金属垫片材料分类体系3术语和定义、符号

下列术语和定义、符号适用于GB/T20671的本部分。3.1术语和定义

固体材料的导热系数(k)thermalconductivityofsolidmaterial(k)在垂直于等温面方向上,通过固体材料单位面积、单位温度梯度的稳定的热流速率。用W/(m.K)表示。

3.2符号

k:导热系数,W/(m·K)

C.热导率,W/(m2.K)

At:试样厚度,mm

A:试样横截面积,m

q:热流,w

中:热流传感器输出,mV

N:热流传感器标定常数,W/(m·mV)N:热通量,W/m

AT:温度差,℃或mV

Ti:试样下表面的温度,℃或mVT:试样上表面的温度,℃或mV

Th:热流传感器朝向试样表面的温度,℃或mVTc:上加热板朝向试样表面的温度,℃或mVGB/T20671.10—2006

T:温度,℃

8:通过试样和其邻近面的两接触面总温度差,C或mVP:接触面的热阻系数,(m2·K)/WQ:修正系数

下标5:未知试样

下标r:已知标定试样

4方法概述

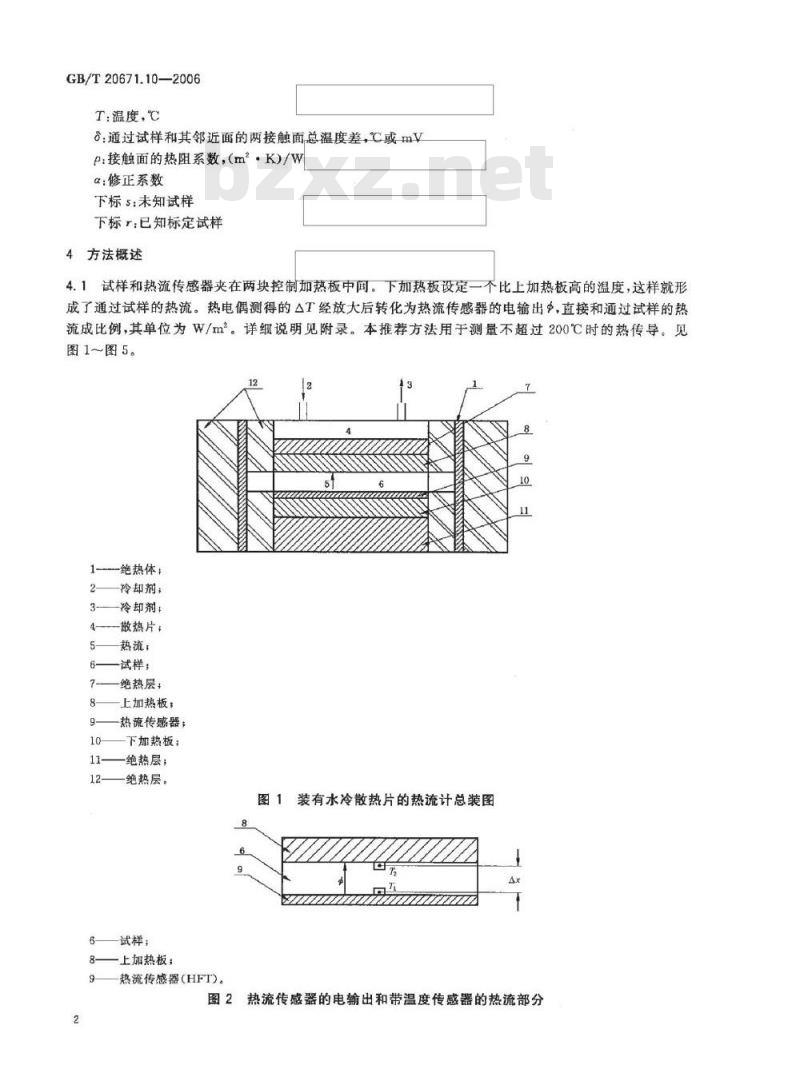

4.1试样和热流传感器夹在两块控制加热板中间,下加热板设定一个比上加热板高的温度,这样就形成了通过试样的热流。热电偶测得的么T经放大后转化为热流传感器的电输出,直接和通过试样的热流成比例,其单位为W/m。详细说明见附录。本推荐方法用于测量不超过200℃时的热传导。见图1~图5。

1—绝热体:

一冷却剂:

3-—冷却剂:

4散热片:

热流,

一试样,

绝热层:

上加热板:

热流传感器:

下加热板;

一绝热层;

绝热层。

图1装有水冷散热片的热流计总装图7

试样;

上加热板:

热流传感器(HFT)

图2热流传感器的电输出和带温度传感器的热流部分一试样:

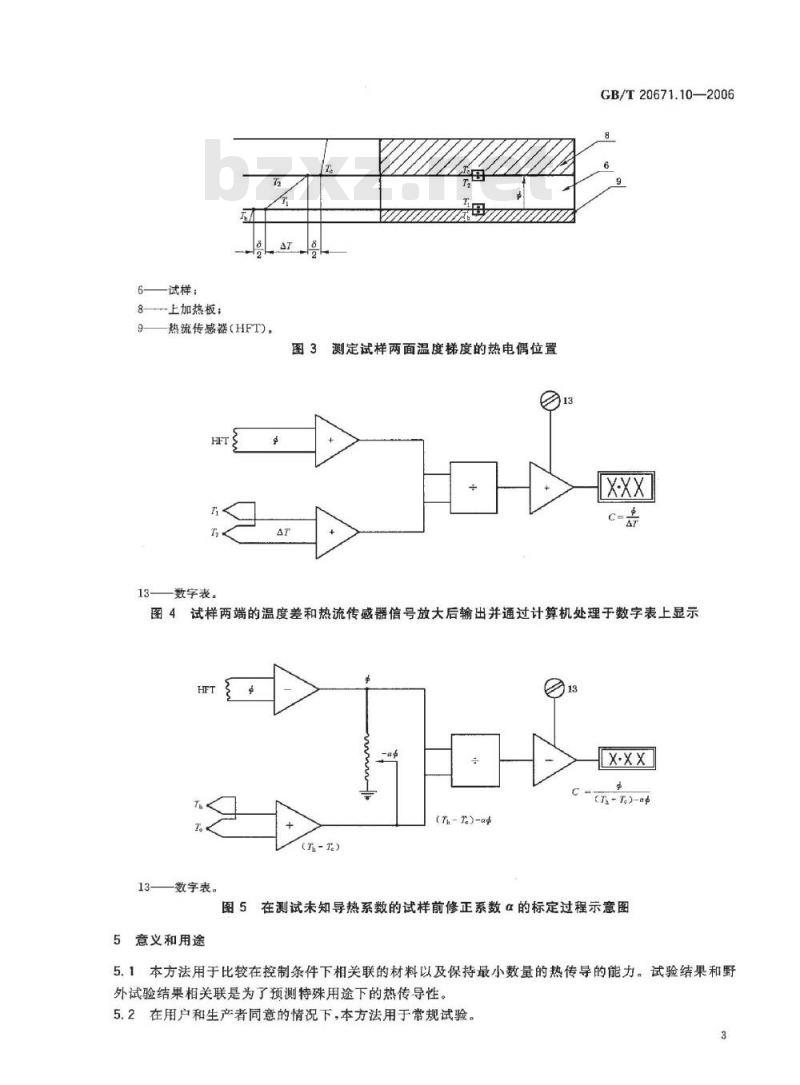

一上加热板:

热流传感器(HFT)

数字表。

图3测定试样两面温度梯度的热电偶位置GB/T20671.10—2006

图4试样两端的温度差和热流传感器信号放大后输出并通过计算机处理于数字表上显示X·XX

(h-T)-d

数字表。

(-T)-ap

图5在测试未知导热系数的试样前修正系数α的标定过程示意图5意义和用途

5.1本方法用于比较在控制条件下相关联的材料以及保持最小数量的热传导的能力。试验结果和野外试验结果相关联是为了预测特殊用途下的热传导性。5.2在用户和生产者同意的情况下,本方法用于常规试验。3

GB/T20671.10—2006

6试验装置

热流传感器(HFT),包括控制加热板,热电偶和类似计算机的模块。7试验样品

7.1试样尺寸为直径50.8mm±0.25mm,厚度为2.29mm~12.7mrm8试样调节

8.1试样根据GB/T20671.1分类体系的要求进行调节。9试验程序

9.1建议试验温度控制在100℃~175℃或者由生产者和用户共同商定。(防护加热器通常设定为上下加热板之间的平均试样温度。)9.1.1打开加压装置,取出试样托盘,按要求认真清扫,将试样放在托盘上,并确保托盘中无任何外来杂质。

9.1.2将托盘放入试验腔里,并用球形塞将其固定在相应位置上。9.1.3关闭试验腔门,将空气控制开关置于“上升挡”,放置试样单元自动上升,直到使试样夹在上下加热板中间为止。通过调节单元后部的压力调节器来控制试样所受压力。建议最人压力为0.345MPa。在保证重复性结果的前提下具体试验压力由生产者和用户确定。9.1.4试验开始1h~2h后,各仪表读数趋于稳定,直接从操作台上的仪表中,读取试样的导热系数值并记录。当温度指示变化不大于土5%/h,导热系数指示值变化不大于土2%/h时,整个系统处于稳定状态。

10试验报告

10.1试验报告应包括以下内容:10.1.1试样调节程序

10.1.2环境温度

10.1.3试样热端温度,Th

试样冷端温度,T。

试样温度差,T—T

试样的平均温度,(T,+T)/2

试样厚度,A

导热系数,

试样所受压力

11精度和偏倚

试验的精度误差应小于土5%。

12关键词

12.1对比热导率(comparativethermalconductance);热流(heatflow):热导率(thermalconductance)4

A.1总说明

附录A

(资料性附录)Www.bzxZ.net

导热系数理论推导

GB/T20671.10—2006

A.1.1将试样放在两平面中问,每个平面具有不同的温度,这样热流就会通过试样从热的一端传向冷的一端。导热系数通过式(A.1.1)算出:(W/(m·K))

式中:

一通过试样的热流,单位为瓦物(W);A-

一试样的横截面积,单位为平方米(m2);Ar—试样厚度,单位为毫米(mm);△T温度差,单位为摄氏度(℃)。\(A.1.1)

A.1.2单位面积的热流可以用热流传感器测量,该敏感装置产生的电输出正比于热通量9/A。把热流传感器的输出记为中,这样导热系数可写为:=t

...A.1.2)

A.1.3等式中,AT和Ax都可以用简单的方式测得,而标定常数N通过已知导热系数的试样确定。A.2计算

A.2.1当热平衡建立后,各数据通过各种传感器测定并记录。数据的简化取决于测量试样温度的热电偶所处的位置。

A.2.1.1若热电偶装在试样的表面,那么:AT-TT,(mV)

注:考虑到放在下表面的热电偶,试样厚度必须调整。见图2。(A.2,1)

A.2.1.2首先用已知导热系数k的标准样进行标定。此过程和未知试样的过程等同,如下:A.2.1.2.1未知试样的导热系数:N会

A.2.1.2.2已知试样的导热系数:N.

将已知试样和未知试样进行合并:A.2.1.2.3

k,ke

-(A.2.4)

A.2.1.3若热电偶总是在试样表面邻近,见图3。由于接触阻力的存在,T,和T。之差所获得△T和实际通过试样的△T并不相等(正确的系数通过标定试验数据获得)。A,2.1.4校准试样必须有一套热电偶安装在上下表面的凹槽内。校准过程中获得以下结果:k, = N,

其中:AT, =T,-T

.(A.2.5)

GB/T20671.10—2006

A.2.1.5从各热电偶的测量值,可算出界面的总温度差,如下式:0-T-T.-AT

界面的温度差与热通量成比例如下式,d=pNe

(A.2.8)

其中β是比例常数,主要取决于试样的表面状况和施加于试样上的压力。只要试验中试样所受压力不变,p基本上维持一个常数不变。接触系数β由等式A.2.9获得:P=Nd

A.2.1.6当测试未知导热系数试样时,记录以下数据:,T,T。和△A。正确的通过试样的温度差为:

AT(TT)ON

把式(A.2.9)代人(A.2.10)得:

AT,-(Th-T,). -8

未知试样的导热系数为:

k。= N.会

合并式(A.2.12)和式(A.2.3)得出:AAT

其中:AT,-TI-T

AT, =(T T),

其中6=(T-T),-AT

A.2.1.7将(A.2.14)、(A.2.15)和(A.2.16)代人(A.2.13)得:k=k

(TT)

克(T)

*(A.2.12)

(A.2.13)

-(A.2.14)

-(A.2.15 )

.-(A.2.17)

注:若不存在接触阻力,等于零,式(A.2.2)和式(A,2.12)相同。注意校准数据,下标需要在-定的温度水平线上获得。除了平均试样温度外热电偶读数用mV表示,不需要转换为℃。A2.1.8若用模拟计算机计算被测试样的导热系数k,并将热电偶安装在试样表面,那么,AT可通过连接于其上的热电偶示值差求得。热传感器和△工信号放大后,分别以电信号显示于数字电压表上(图4)。再经多级放大,得到一个在数量上等于试样热导率(C一k/△z)的电压值。换言之,如果试样的热导率为15W/(m2·K),则模拟计算机的输出电压为15mV。导热系数k可通过乘以试样的厚度△r得到。

A.2.1.9然而,仪器须先通过已知导热系数的试样进行标定,待热平衡建立后,C值由k/Ar确定,通过调整,使显示值与C值相同。

A,2.1.10若热电偶固定于与试样毗连的两个表面,在测定试样的温度差(△T)时考虑到界面阻力须做一个修正值。两固定热电偶的温差(T一T)须减去一个与热流传感器的输出见等式A.2.8)成比例的修正系数。通过试样的温度差如下式:AT-(Th—T)-α

通过模拟计算机计算,可算出试样的热导率C为:中

C=(T-T)-a

经多级放大后显示正确的值。

GB/T20671.102006

A.2.1.11标定程序就是首先得到正确的修正系数α,通过调整得到适当的C值。标定的试样表面必须有一个凹槽。将热电偶与计算机的△T输入口相连接,修正系数α调整到零(见图5)。通过调整获得标定试样的C值。然后将热电偶连接到计算机的△T通道上,调整修正系数直到和刚才所显示的C值相同。检测被测试样时,C值直接以数字的形式显示。此C值乘以相应厚度得到导热系数k。A.3:资料性建议

A.3.1试验方法和装置是作为与导热系数的相对顺序相关联的显示工具而建立的,目的并不是编写规范方面的用途,因为它不能提供材料导热系数的可靠数据。A.3.2所提到的设备是带有厚铜板基础的绝热铜护套和与之相配合的包含有绝缘铜塞的接收器。当上板、防护套和试样处于恒温时,通过试样的热流是通过带有热电偶的接收器缓慢的温度变化测量的。通过试样热流的速率正比于试样面积和其表面的△T,反比于试样厚度。固定夹具建议当热端温度达到100℃时使用,然而当腔内温度用调温器控制并且和浸没式加热器一块进行电子传递时150℃的测试采用无油型传热流动计。那么这个设备就包括铜防护套、表面绝热装置、带绝缘铜塞的接收器、检流计、浸没式加热器、千分尺、秒表、电子传递仪和调温器。A,3.3试样也可以是直径76.2mm士0.76mm,厚度从2.29mm~12.7mm的试样,镶嵌在或压人具有相似结构比试样薄1.52mm~2.29mm的152.4mm0.76mm正方形装置里面。该装置提供从试样中消耗的传热阻力。准备试样与所考虑的垫片相似。A.3.4以下试样程序效果更好:

A.3.4.1用铜镍合金线一端连接于防护套,另一端连接于接收器。用铜线一端连接于接收器的铜接线柱,另一端连接在检流计的阳极。再用根铜线连接于防护套的铜接线柱,另一端连接在检流计的阴极。

A,3.4.2往防护套中加注蒸留水,用控制浸没式加热器的变压器(或调温器/电子传递仪)使其缓慢沸腾(定态)。用5kg的环形块放在防护套上方,A.3.4.3当检流计的偏差稳定时才是定态。A.3.4.4当达到定态(大约20min)时,把放有试样的防护套放在接收器上方,开始计时。注:试样和防护套尽可能快地转移并且在转移的时侯保持试样的位置不变是非常重要的。A.3.4.5在A.3.4.4获得最大偏差读数为零。A.3.4.6每隔3min测量检流计的偏差d,读取10次读数。A.3.4.7

如果在10次读数之前蒸水发生发,加人所需的沸腾的水。当达到定态(检流计零偏差)时,把带有5kg环块的防护套和试样一块放在接收器上方。须A.3.4,8

在室温下操作。根据热导率在一定的时间间隔内记录检流计偏差。保持液体在恒温。从数学公式可以看出来:

3LMC(logd-logdo)

因此在绘图时,包括logd。在内的其他数量均为常数,t作为纵坐标logd作为横坐标就是-条直线。t相对logd的斜率m为:

m=2.303LMC

根据斜率m再乘以60s就可以计算出导热系数k(W/m·K),如下式:k-2.303LMC

式中:

t时间,单位为分钟(min);

L—试样厚度,单位为米(m);

...(A.3.2)

-(A.3.3)

GB/T20671.10—2006

铜套重量,单位为千克(kg);

铜套的热导率,数值为389TJ/kg·K;C

铜套面积,单位为平方米(n2):A-

导热系数;

偏差(d。:刚开始计时时的偏差)。d

GB/T20671.10-2006

版权专有侵权必究

书号:155066·1-29271

定价:

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国国家标准

GB/T20671.10—2006

非金属垫片材料分类体系及试验方法第10部分:垫片材料导热系数测定方法Classification system and test methods fornonmetallic gasket materials-Part 10:Standard practice forevaluating thermal conductivity of gasket materials2006-12-07发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会

数码防伪

2007-07-01实施

GB/T20671《非金属垫片材料分类体系及试验方法》分为1I个部分:第1部分:非金属垫片材料分类体系;第2部分:垫片材料压缩率回弹率试验方法;第3部分:垫片材料耐液性试验方法;第4部分:垫片材料密封性试验方法:第5部分:垫片材料蠕变松弛率试验方法;第6部分:垫片材料与金属表面粘附性试验方法;第7部分:非金属垫片材料拉伸强度试验方法;第8部分:非金属垫片材料柔软性试验方法;第9部分:软木垫片材料胶结物耐久性试验方法;第10部分:垫片材料导热系数测定方法;第11部分:合成聚合物抗霉性测定方法。本部分为GB/T20671的第10部分。GB/T20671.10--2006

本部分等同采用美国试验与材料协会ASTMF433—02《垫片材料导热系数测定方法》。本部分等同翻译ASTMF43302。

本部分与ASTMF433—02相比,主要做了如下修改:剧除了第1.2条最后一句“括号内给出的值仅供参考”,第2章用“规范性引用文件”代替“参考文件”,增加了引导语;引用文件目录中用中国国家标准“GB/T20671.1\代替了美国试验与材料协会ASTM标准\F104”,在标准正文中也相应进行了替代;

翻除了所有括号中给出的英制单位及其数值。本部分附录A为资料性附录。

本部分由中国建筑材料工业协会提出。本部分由咸阳非金属矿研究设计院归口。本部分负责起草单位:咸阳非金属矿研究设计院。本部分参加起草单位:建筑材料工业技术监督研究中心、华尔卡密封件制品(上海)有限公司。本部分主要起草人:雷建斌、侯立兵、冯梅。本部分为首次发布。

1范围

非金属垫片材料分类体系及试验方法GB/T20671.10—2006

第10部分:垫片材料导热系数测定方法1.1本方法规定了定量测量通过材料或系统传热数量的方法1.2本方法类似于ASTMC518的热流计系统,但是本方法改进了容纳高导热能力的小试验样品的容器。

1.3以国际单位制(SI)单位表示的值为标准。1.4本部分不涉及与其使用有关的安全问题。本部分的使用者有责任考患安全和健康问题,并在使用前确定规章限制的应用范围。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T20671的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T20671.1非金属垫片材料分类体系及试验方法第1部分:非金属垫片材料分类体系3术语和定义、符号

下列术语和定义、符号适用于GB/T20671的本部分。3.1术语和定义

固体材料的导热系数(k)thermalconductivityofsolidmaterial(k)在垂直于等温面方向上,通过固体材料单位面积、单位温度梯度的稳定的热流速率。用W/(m.K)表示。

3.2符号

k:导热系数,W/(m·K)

C.热导率,W/(m2.K)

At:试样厚度,mm

A:试样横截面积,m

q:热流,w

中:热流传感器输出,mV

N:热流传感器标定常数,W/(m·mV)N:热通量,W/m

AT:温度差,℃或mV

Ti:试样下表面的温度,℃或mVT:试样上表面的温度,℃或mV

Th:热流传感器朝向试样表面的温度,℃或mVTc:上加热板朝向试样表面的温度,℃或mVGB/T20671.10—2006

T:温度,℃

8:通过试样和其邻近面的两接触面总温度差,C或mVP:接触面的热阻系数,(m2·K)/WQ:修正系数

下标5:未知试样

下标r:已知标定试样

4方法概述

4.1试样和热流传感器夹在两块控制加热板中间,下加热板设定一个比上加热板高的温度,这样就形成了通过试样的热流。热电偶测得的么T经放大后转化为热流传感器的电输出,直接和通过试样的热流成比例,其单位为W/m。详细说明见附录。本推荐方法用于测量不超过200℃时的热传导。见图1~图5。

1—绝热体:

一冷却剂:

3-—冷却剂:

4散热片:

热流,

一试样,

绝热层:

上加热板:

热流传感器:

下加热板;

一绝热层;

绝热层。

图1装有水冷散热片的热流计总装图7

试样;

上加热板:

热流传感器(HFT)

图2热流传感器的电输出和带温度传感器的热流部分一试样:

一上加热板:

热流传感器(HFT)

数字表。

图3测定试样两面温度梯度的热电偶位置GB/T20671.10—2006

图4试样两端的温度差和热流传感器信号放大后输出并通过计算机处理于数字表上显示X·XX

(h-T)-d

数字表。

(-T)-ap

图5在测试未知导热系数的试样前修正系数α的标定过程示意图5意义和用途

5.1本方法用于比较在控制条件下相关联的材料以及保持最小数量的热传导的能力。试验结果和野外试验结果相关联是为了预测特殊用途下的热传导性。5.2在用户和生产者同意的情况下,本方法用于常规试验。3

GB/T20671.10—2006

6试验装置

热流传感器(HFT),包括控制加热板,热电偶和类似计算机的模块。7试验样品

7.1试样尺寸为直径50.8mm±0.25mm,厚度为2.29mm~12.7mrm8试样调节

8.1试样根据GB/T20671.1分类体系的要求进行调节。9试验程序

9.1建议试验温度控制在100℃~175℃或者由生产者和用户共同商定。(防护加热器通常设定为上下加热板之间的平均试样温度。)9.1.1打开加压装置,取出试样托盘,按要求认真清扫,将试样放在托盘上,并确保托盘中无任何外来杂质。

9.1.2将托盘放入试验腔里,并用球形塞将其固定在相应位置上。9.1.3关闭试验腔门,将空气控制开关置于“上升挡”,放置试样单元自动上升,直到使试样夹在上下加热板中间为止。通过调节单元后部的压力调节器来控制试样所受压力。建议最人压力为0.345MPa。在保证重复性结果的前提下具体试验压力由生产者和用户确定。9.1.4试验开始1h~2h后,各仪表读数趋于稳定,直接从操作台上的仪表中,读取试样的导热系数值并记录。当温度指示变化不大于土5%/h,导热系数指示值变化不大于土2%/h时,整个系统处于稳定状态。

10试验报告

10.1试验报告应包括以下内容:10.1.1试样调节程序

10.1.2环境温度

10.1.3试样热端温度,Th

试样冷端温度,T。

试样温度差,T—T

试样的平均温度,(T,+T)/2

试样厚度,A

导热系数,

试样所受压力

11精度和偏倚

试验的精度误差应小于土5%。

12关键词

12.1对比热导率(comparativethermalconductance);热流(heatflow):热导率(thermalconductance)4

A.1总说明

附录A

(资料性附录)Www.bzxZ.net

导热系数理论推导

GB/T20671.10—2006

A.1.1将试样放在两平面中问,每个平面具有不同的温度,这样热流就会通过试样从热的一端传向冷的一端。导热系数通过式(A.1.1)算出:(W/(m·K))

式中:

一通过试样的热流,单位为瓦物(W);A-

一试样的横截面积,单位为平方米(m2);Ar—试样厚度,单位为毫米(mm);△T温度差,单位为摄氏度(℃)。\(A.1.1)

A.1.2单位面积的热流可以用热流传感器测量,该敏感装置产生的电输出正比于热通量9/A。把热流传感器的输出记为中,这样导热系数可写为:=t

...A.1.2)

A.1.3等式中,AT和Ax都可以用简单的方式测得,而标定常数N通过已知导热系数的试样确定。A.2计算

A.2.1当热平衡建立后,各数据通过各种传感器测定并记录。数据的简化取决于测量试样温度的热电偶所处的位置。

A.2.1.1若热电偶装在试样的表面,那么:AT-TT,(mV)

注:考虑到放在下表面的热电偶,试样厚度必须调整。见图2。(A.2,1)

A.2.1.2首先用已知导热系数k的标准样进行标定。此过程和未知试样的过程等同,如下:A.2.1.2.1未知试样的导热系数:N会

A.2.1.2.2已知试样的导热系数:N.

将已知试样和未知试样进行合并:A.2.1.2.3

k,ke

-(A.2.4)

A.2.1.3若热电偶总是在试样表面邻近,见图3。由于接触阻力的存在,T,和T。之差所获得△T和实际通过试样的△T并不相等(正确的系数通过标定试验数据获得)。A,2.1.4校准试样必须有一套热电偶安装在上下表面的凹槽内。校准过程中获得以下结果:k, = N,

其中:AT, =T,-T

.(A.2.5)

GB/T20671.10—2006

A.2.1.5从各热电偶的测量值,可算出界面的总温度差,如下式:0-T-T.-AT

界面的温度差与热通量成比例如下式,d=pNe

(A.2.8)

其中β是比例常数,主要取决于试样的表面状况和施加于试样上的压力。只要试验中试样所受压力不变,p基本上维持一个常数不变。接触系数β由等式A.2.9获得:P=Nd

A.2.1.6当测试未知导热系数试样时,记录以下数据:,T,T。和△A。正确的通过试样的温度差为:

AT(TT)ON

把式(A.2.9)代人(A.2.10)得:

AT,-(Th-T,). -8

未知试样的导热系数为:

k。= N.会

合并式(A.2.12)和式(A.2.3)得出:AAT

其中:AT,-TI-T

AT, =(T T),

其中6=(T-T),-AT

A.2.1.7将(A.2.14)、(A.2.15)和(A.2.16)代人(A.2.13)得:k=k

(TT)

克(T)

*(A.2.12)

(A.2.13)

-(A.2.14)

-(A.2.15 )

.-(A.2.17)

注:若不存在接触阻力,等于零,式(A.2.2)和式(A,2.12)相同。注意校准数据,下标需要在-定的温度水平线上获得。除了平均试样温度外热电偶读数用mV表示,不需要转换为℃。A2.1.8若用模拟计算机计算被测试样的导热系数k,并将热电偶安装在试样表面,那么,AT可通过连接于其上的热电偶示值差求得。热传感器和△工信号放大后,分别以电信号显示于数字电压表上(图4)。再经多级放大,得到一个在数量上等于试样热导率(C一k/△z)的电压值。换言之,如果试样的热导率为15W/(m2·K),则模拟计算机的输出电压为15mV。导热系数k可通过乘以试样的厚度△r得到。

A.2.1.9然而,仪器须先通过已知导热系数的试样进行标定,待热平衡建立后,C值由k/Ar确定,通过调整,使显示值与C值相同。

A,2.1.10若热电偶固定于与试样毗连的两个表面,在测定试样的温度差(△T)时考虑到界面阻力须做一个修正值。两固定热电偶的温差(T一T)须减去一个与热流传感器的输出见等式A.2.8)成比例的修正系数。通过试样的温度差如下式:AT-(Th—T)-α

通过模拟计算机计算,可算出试样的热导率C为:中

C=(T-T)-a

经多级放大后显示正确的值。

GB/T20671.102006

A.2.1.11标定程序就是首先得到正确的修正系数α,通过调整得到适当的C值。标定的试样表面必须有一个凹槽。将热电偶与计算机的△T输入口相连接,修正系数α调整到零(见图5)。通过调整获得标定试样的C值。然后将热电偶连接到计算机的△T通道上,调整修正系数直到和刚才所显示的C值相同。检测被测试样时,C值直接以数字的形式显示。此C值乘以相应厚度得到导热系数k。A.3:资料性建议

A.3.1试验方法和装置是作为与导热系数的相对顺序相关联的显示工具而建立的,目的并不是编写规范方面的用途,因为它不能提供材料导热系数的可靠数据。A.3.2所提到的设备是带有厚铜板基础的绝热铜护套和与之相配合的包含有绝缘铜塞的接收器。当上板、防护套和试样处于恒温时,通过试样的热流是通过带有热电偶的接收器缓慢的温度变化测量的。通过试样热流的速率正比于试样面积和其表面的△T,反比于试样厚度。固定夹具建议当热端温度达到100℃时使用,然而当腔内温度用调温器控制并且和浸没式加热器一块进行电子传递时150℃的测试采用无油型传热流动计。那么这个设备就包括铜防护套、表面绝热装置、带绝缘铜塞的接收器、检流计、浸没式加热器、千分尺、秒表、电子传递仪和调温器。A,3.3试样也可以是直径76.2mm士0.76mm,厚度从2.29mm~12.7mm的试样,镶嵌在或压人具有相似结构比试样薄1.52mm~2.29mm的152.4mm0.76mm正方形装置里面。该装置提供从试样中消耗的传热阻力。准备试样与所考虑的垫片相似。A.3.4以下试样程序效果更好:

A.3.4.1用铜镍合金线一端连接于防护套,另一端连接于接收器。用铜线一端连接于接收器的铜接线柱,另一端连接在检流计的阳极。再用根铜线连接于防护套的铜接线柱,另一端连接在检流计的阴极。

A,3.4.2往防护套中加注蒸留水,用控制浸没式加热器的变压器(或调温器/电子传递仪)使其缓慢沸腾(定态)。用5kg的环形块放在防护套上方,A.3.4.3当检流计的偏差稳定时才是定态。A.3.4.4当达到定态(大约20min)时,把放有试样的防护套放在接收器上方,开始计时。注:试样和防护套尽可能快地转移并且在转移的时侯保持试样的位置不变是非常重要的。A.3.4.5在A.3.4.4获得最大偏差读数为零。A.3.4.6每隔3min测量检流计的偏差d,读取10次读数。A.3.4.7

如果在10次读数之前蒸水发生发,加人所需的沸腾的水。当达到定态(检流计零偏差)时,把带有5kg环块的防护套和试样一块放在接收器上方。须A.3.4,8

在室温下操作。根据热导率在一定的时间间隔内记录检流计偏差。保持液体在恒温。从数学公式可以看出来:

3LMC(logd-logdo)

因此在绘图时,包括logd。在内的其他数量均为常数,t作为纵坐标logd作为横坐标就是-条直线。t相对logd的斜率m为:

m=2.303LMC

根据斜率m再乘以60s就可以计算出导热系数k(W/m·K),如下式:k-2.303LMC

式中:

t时间,单位为分钟(min);

L—试样厚度,单位为米(m);

...(A.3.2)

-(A.3.3)

GB/T20671.10—2006

铜套重量,单位为千克(kg);

铜套的热导率,数值为389TJ/kg·K;C

铜套面积,单位为平方米(n2):A-

导热系数;

偏差(d。:刚开始计时时的偏差)。d

GB/T20671.10-2006

版权专有侵权必究

书号:155066·1-29271

定价:

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 热门标准

- 国家标准(GB)

- GB/T2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

- GB/T3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求

- GB/T18204.4-2000 公共场所毛巾、床上卧具微生物检验方法细菌总数测定

- GB/T23892.3-2009 滑动轴承 稳态条件下流体动压可倾瓦块止推轴承 第3部分:可倾瓦块止推轴承计算的许用值

- GB/T11839-1989 二氧化铀芯块中硼的测定 姜黄素萃取光度法

- GB/T6122.1-2002 圆角铣刀 第1部分:型式和尺寸

- GB/T7433-1987 对称电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标

- GB/T21238-2007 玻璃纤维增强塑料夹砂管

- GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范

- GB17945-2024 消防应急照明和疏散指示系统

- GB/T24974—2010 收费用手动栏杆

- GB/T9239-1988 刚性转子平衡品质 许用不平衡的确定

- GB/T15917.3-1995 金属镝及氧化镝化学分析方法 对氯苯基荧光酮--溴化十六烷基三甲基胺分光光度法测定钽量

- GB/T13985-1992 照相机操作力和强度

- GB/T12949-1991 滑动轴承覆有减摩塑料层的双金属轴套

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2