- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 环境保护行业标准(HJ) >>

- HJ/T 2.2-1993 环境影响评价技术导则 大气环境

标准号:

HJ/T 2.2-1993

标准名称:

环境影响评价技术导则 大气环境

标准类别:

环境保护行业标准(HJ)

标准状态:

已作废-

实施日期:

1994-04-01 -

作废日期:

2009-04-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

1.63 MB

替代情况:

被HJ 2.2-2008代替

部分标准内容:

中华人民共和国环境保护行业标准环境影响评价技术导则

大气环境

Technical guldelines for environmental impact assessmentAtmospheric environment

HJ/T 2.2 93

为贯彻《中华人民共和国环境保护法,建设项目环境保护管理办法》以及环境影响评价技术导则总纲》,制定本标准。

1主题内容与适用范围

1.1主题内容

本标准规定了大气环境影响评价的方法与要求。1.2适用范围

本标准适用于建设项目的新建或改、扩建工程的大气环境影响评价。城市或区域性的大气环境影响评价亦应参照使用。

2引用标准

GB3095大气环境质量标准

T3 36--79工业企业设计卫生标准HJ/T2.1环境影响评价技尽导卿总纲3符号

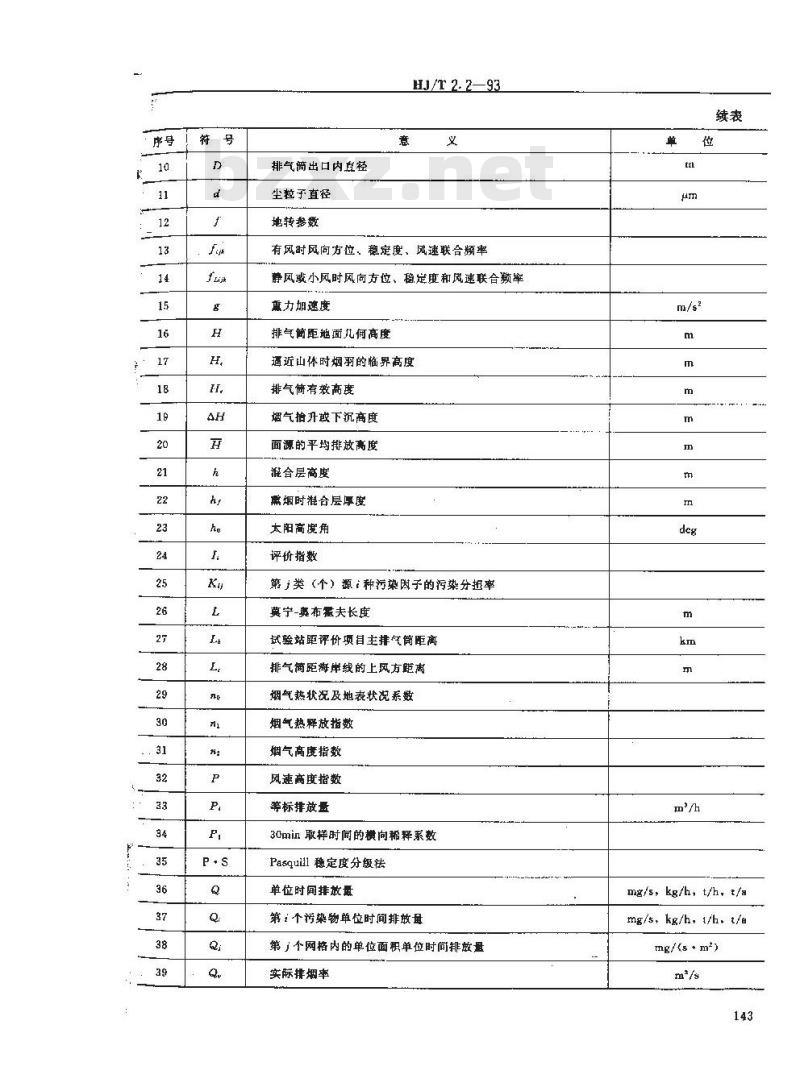

本标准使用的主要符号的意义与单位见表 1。表1

地面粮度

大气环境质盘标准

最大地面浓度

小风时地面浓度

熏烟时地面浓瘫

坐粒子的地面浓度

或大气定压比热

面激或无组织择效源的地面浓度非正常排放条件下的随面浓度

长期平均浓度

国家环境保护搞1993-09-18批准142

主要符号

Tmg/ma

tag/m*

J/(g+K)

1994-04-01实施

排气简出口内直径

尘粒于直径

地转参数

HJ/T 2. 2-93

有风时风向方位、稳定度、风速联合频率静风或小风时风向方位、稳定和风速联合赖率熏力加速度

排气简距地面儿何高度

通近山体时烟羽的临界高度

排气简有效高度

烟气抬升玻下沉商度

面源的平均排效高度

滩合层高度

熏烟时港合层厚度

太阳高度角

评价指数

第}类(个)源;种污染因子的污染分扭率莫宁-布霍夫长度

试验站距评价项目主排气筒臣离排气简距海串线的上风方距离

烟气热状况及地表状况系数

烟气热释放指数

烟气高度指数

风速高度指数

等标排效量

30min 取样时间的横向稀释系数Pasquill 稳定度分级法

单位时同排放量

第:个污染物单位时间排放母

第,个网格内的单位面积单位时间排放量实际排烟率

mg/s, kg/h, t/h, /a

mg/s, kg/h, 1/h, t/e

mg/(s + m*)

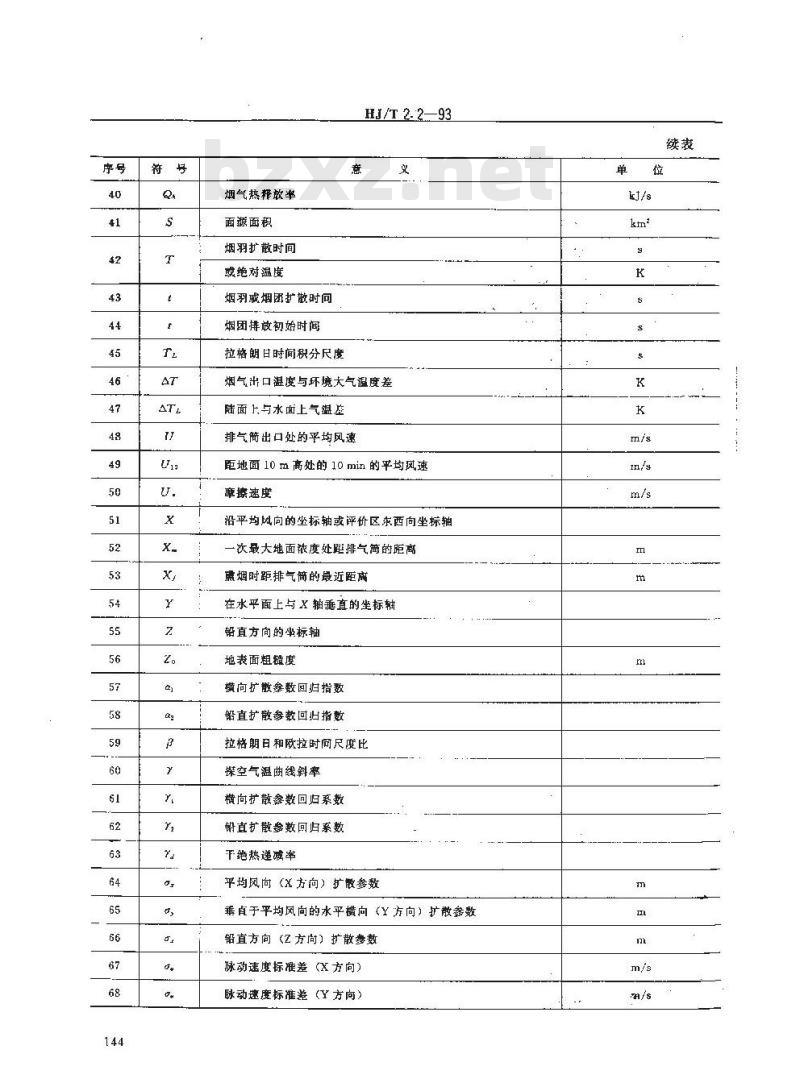

烟气热释放率

面源面积

烟羽扩散时间

或绝对温度

烟羽或烟团扩散时问

烟团排放初始时间

拉格朗日时间积分尺度

HJ/T 2. 293

烟气出口温度与环境大气溢度差陆面上与水面上气温左

排气簡出口处的平均风速

距地面10 m高处的10min的平均风速摩擦速度

沿平均风向的坐标轴或评价区求西向坐标轴一次最大地面浓度处距排气筒的距高熏烟时距排气简的最近距离

在水平面上与 X轴垂直的坐标轴铅直方向的坐标轴

地表面粗糙度

横向扩散塞数回归指数

铅直扩散参数回归指数

拉格朗日和欧拉时向尺度比

探空气温曲线斜率

横向扩散参数回归系数

铅直扩散参数回归系数

干绝热递减率

平均风向(X方向)扩散参数

垂直于平均风向的水平横向(Y方向)扩散参数铅直方向《Z方向)扩散参数

脉动速度标准差 (X方向)

脉动速度标准差(Y方向)

恒(s),(P)

HJ/T2.293免费标准bzxz.net

脉动速度标准差(Z方向)

熏烟时垂直于风间的横向扩散参数对应取样时间为时的横向扩散系数对应取样时间为时的横向扩散系数概率函数

大气密度

位温梯度

不完全侧马函数

当地纬度

当地经度

太阳倾角

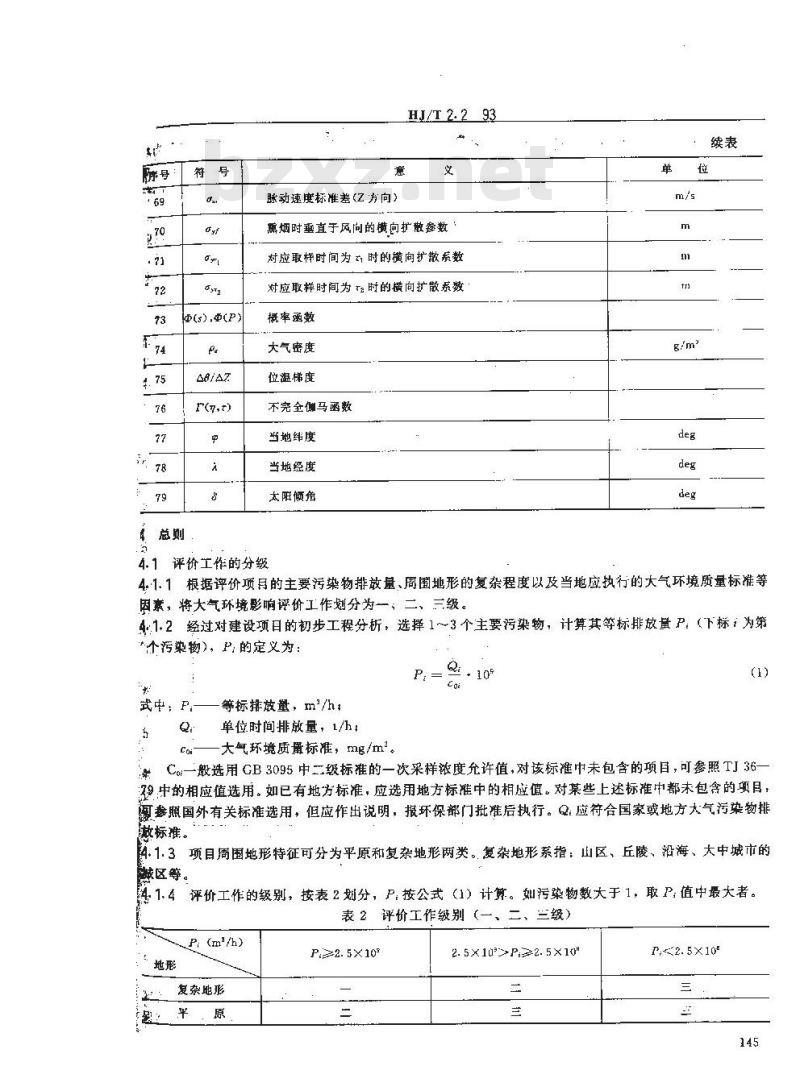

4.1评价工作的分级

4.1.1根据评价项月的主要污染物排放量、周围地形的复杂程度以及当地应执行的大气环境质量标准等因素,将大气环境影响评价工作划分为一,二、三级。4.1.2经过对建设项目的初步工程分析,选择1~3个主要污染物,计算其等标排放量P:(下标1为第个污染物),P, 的定义为:

武中,F,等标排放量,m'/h,

单位时间排放量,1/h;

一大气环境质量标准,mg/m。

Co一般选用CB3095中二级标准的一次采样浓度允许值,对该标准中未包含的项目,可参照TJ36-中的相应值选用。如已有地方标准,应选用地方标准中的相应值。对某些上述标准中都末包含的项目,闻参照国外有关标准选用,但应作出说明,报环保部门批准后执行。Q:应符合国家或地方大气污染物排效标准。

4.1.3、项目周围地形特征可分为平原和复杂地形两类。复杂地形系指:山区、丘陵、沿海、大中城市的藏区等。

41.4评价工作的级别,按表2划分,P.按公式(1)计算。如污染物数大于1,取P,值中最大者。表2评价工作级别(一、二、兰级)Pi(m*/h)

复杂地形

P:≥2. 5X10

2.5×10>P≥2.5×10h

P,-2.5×10

HJ/T 2.2—93

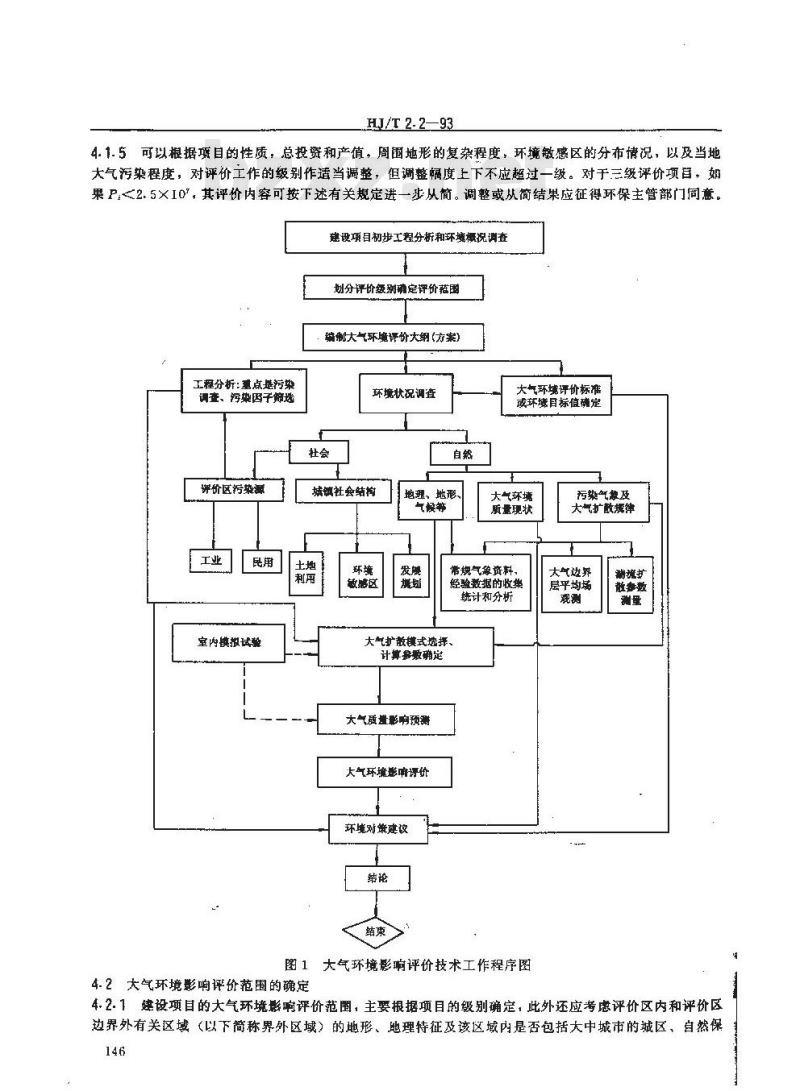

4.1.5可以根据项目的性质,总投资和产值,周围地形的复杂程度,环境敏感区的分布情况,以及当地大气污染程度,对评价工作的级别作适当调整,但调整幅度上下不应超过一级。对于三级评价项目,如果P<2.5XI0°,其评价内容可按下述有关规定进一步从简。调整或从简结果应征得环保主管部门同意。建设项目初步工程分析和环境概况调查划分评价级别确定评价范围

翁制大气环境评价大纲(方)

工程分析:重点感污染

调查、污染四子筛选

评价区污染源

环境状况调查

城镇社会结

室内模推试验

敏感区

地理、地形、

气极等

大气环境评价标准

或环境目标值确定

大气环境

质量现状

带规气象资料、

经验数据的收

统计和分析

大气扩散膜式选择,

计算象败确足

大气质盘影响预测

大气环境影响评价

环境对策建议

图1大气环境影响评价技术工作程序图4.2大气环境影响评价范围的确定污染气象及

大气扩散摄掉

太气边舞

层平均场

谢瘫扩

散着数

4.2.1建设项目的大气环境影响评价范圈,主要根据项目的级别确定,此外还应考虑评价区内和评价区边界外有关区域(以下简称界外区域)的地形、地理特征及该区域内是否包括大中城市的城区、自然保146

HJ/T 2. 2 --93

予区、风景名胜区等环境保护敏感区。一般可取项自的主要污染源为中心,主导风向为主轴的方形或矩彩如无明显主导风向,可耿东西向或南北向为主轴。2.2对于一、二、三级评价项目,大气环境影响评价围的边长,一般分别不应小于16~20km、10~m,4~6km。平原取上限,复杂地形取下限,对于少数等标排放量较大的一、二级项目,评价范圖适当护天。

2.3考虑到界外区域对评价区的影响,对于地形,地理特征和据放高度、排放量较大的点源的调查,座应扩大到界外区域,各方位的界外区域的边长大致为评价区域边长的0.5倍。24如果界外区域包含有环境保护敏感区,则应将评价区扩大到界外区域。如果评价区包含有荒山、一炒淇等非环境保护敏感区,则可适当缩小评价区的范围。4.3对于新建项目,应以项目建议书批准的内容为准,按最终规定的规模,作出完整的评价:对于改、扩建项目,既应评价改、扩建工程,也应评价现有工程。润.4技术工作程序

大气环境影响评价的技术工作程序见图15

大气环境状况调查

5.1地理地形图

收集评价区及其界外区的地形图(比例尺可在1/25000~1/100000之间选取),在该地形图上应标有地表状况,拟建项目厂区,材镇、城市分布,主要厂矿及大型建筑物、构筑物分布,常规气象站和监测站位盈等。并划明评价区及界外区范围。酒:2自热环境调查

重点应调查当地的长期气候特点。选用地理条件基本一致距建设项目最近的气象台站的气候要素资料(最近5年以上的平均值)。列表载明逐月及全年的气压、气温、降水、湿度、日照、蒸发景、平均风速、主导风向、大风、雷凝、雾日、扬沙等项内容(其中蒸发景、雷暴、雾日、扬沙等项目视地区气候群点面定)。此外还应简要说明环境水文、土壤、植被概况及特点。下5.3社会环境概况谢查

主要说明:评价区及界外区中城镇、村落分布、城市性质,工业结构,农、牧、林业结构,风景旅.解点、名胜古迹分布,该地区城市发展规划及环境规划婴点等。5.4大气污染源调查和统计

5.4.1污染因子的筛选

!:在污染源调查中,应根据评价项目的特点和当地大气污染状况对污染因子(邸待评价的大气污染物)进行筛选。首先应选择该项目等标排放量P,较大的污染物为主要污染因子,其次,还应考患在评价区内已造成严重污染的污染物。污染源调查中的污染因子数一般不宜多于5个。对某些排放大气污染物数目较多的企业,如钢铁企业,其污染因子数可适当增加。5.4.2大气污染源调查的对象

者:对于一、二级评价项目,应包括拟建项目污染源(对改扩建工程应包括新、老污染源)及评价区内江业和民用污染源:对于三级评价项目可只调查拟建项目工业污染源。:5.4.3拟建项目污染源调查方法对于新建项目可通过类比调查或设计资科确定;对于改扩建项目的现有工业污染源调查,可以现有的“工业污染源调查资料”为基础,再对变化情况进行核实、调整。5.4.4一级评价项目污染源调查内容5.4.4.1按生产工艺流程或按分厂、车间分别绘制污染流程图。5.4.4.2按分厂或车间逐一统计各有组织排放源和无组织排放源的主要污染物排效量。5.4.4.3对改扩建项目的主要污染物排放量应给出:现有工程排放量、新扩建工程排放量,以及预计现147

HJ/T 2.2—93

有工程经改造后污染物的削减量,并按上述三个量计算最终排放量。5.4.4.4除调查统计主要污染物的正常生产的排放量外,对于性较大的物质还应估计其非正常排放量。如点火开炉,设备检修,原燃料中毒性较大成分含量的波动,净化措施达不到应有效率的设备及管理事故等。除极少数要求较高的一级评价项目外,一般只对上述各项中排放量显著增加的非正常排放进行统计。

5.4.4.5污染物排放方式

统计时,可将污染源划分为点源和面源。面源包括无组织排放源和数量多、源强源高都不大的点源。可根据污染源源强和源高的具体分布状况确定点源的最低源高和源强。广区内某些属于线源性质的排放源可并入其附近的面源,按面源排放统计。5.4.4.6点源调查统计内容

a,排气简底部中心坐标(一般按国家坐标系)及分布平面图;b.排气筒高度(m)及出口内径(m);C.排气商出口烟气温度(K);

d.烟气出口速度(m/s);

e.各主要污染物正常排放量(t/a,t/h或kg/h);f.毒性较大物质的非正常排放量(kg/h),宫排放工况,如连续排放或间断排放,间断排放应注明具体排放时间、时数和可能出现的频率。5.4.4.7面源调查统计内容

将评价区在选定的坐标系内网格化。可以评价区的左下角为原点;分别以东(E)和北(N)为正X和正Y轴,网格的单元,一般可取1×1(km),评价区较小时,可取500×500(m2),建设项目所占面积小于函格当而息时,收其为网格单元面积。然后,按网格统计面源的下述参数:王要污染物排效童 Lt/(h·km2)l;b.面源排放高度(m),如网格内排放高度不等时,可按排放量加权平均取平均排放高度,c面源分类,如果面源分布较密且排放量较大,当其高度差较大时,可酌情按不同平均高度将面源分为2~3类。

5.4.4.8对排放颗粒物的重点点源,除排放量外,还应调查其颗粒物的密度及粒径分布。5.4.4.9原料、固体废弃物等堆放场所产生的扬尘可作为“风面源”处理。应通过试验或类比调查,确定其起动风速和扬尘量。

5.4.5二、三级评价项目污染源调查内容对于二级评价项日,污染源调查内容可参照5.4.4进行,但可适当从简,对于三级评价项日,可只调查5.4.4.3,5.4.4.5,5.4.4.6,5.4.4.7等条内容。5.4.6评价区内其它污染源调查

5.4.6.1评价区内其它工业污染源的调查内容,一般可直接取近期的“工业污染源调查资料”。对于重点污染源,必要时,应进行核实。具体调查项目可参照5.4.4中有关内容执行。5.4.6.2民用污染源调查,主要污染因子可限于二氧化硫、粉尘二项,其排放量可按全年平均燃料使用量估算,对于有明显采暖和非采腰期的地区,应分别按采暖期和非来暖期统计。5.4.7界外区域较大点源的调查内容,可参照5.46.1执行。5.5大气环境质量状况调查

5.5. 1现有例行监测资料分析

收集评价区内及其界外区各例行大气监测点的近三年监测资料,统计分析各点各季的主要污染物的浓度值、超标量、变化趋势等。5.5.2大气质量现状监测

5.5.2.1监测项目

HJ/T 2. 2 --93

5.4中污染源调查中的主要污染因了确定。2-2监测方法

按国家环境保护局发布的标推方法进行。5.2.3监测布点

能班评价区内按以环功能区为主兼顾均布性的原则布点。一级评价项目,监测点不应少于10个;二评价项目监测点数不应少于6个,三级评价项目,如果评价区内已有例行监测点可不再安排监测,否,可布置1~3个点进行监测。

5.2.4监测制度

一级评价项目不得少于二期(夏季、冬季:二级评价项日可取一期不利季书,必要时也成作二期数评价项目必要时可作一期监测。3.每期监测时问,一级评价项目至少应取得有季节代表性的7天有效数据,每天不少于6次(北京时前02、07、10、14、16、19时,其中10、16 时两次可按季节不同作适当调整)。对二、三级评价项日,溯至少监测5天、每天至少4次(北京时间02、07、14、19时,少数监測点02时实施确有困难者可野精取消)。

.2.5监测应与6.2规定的气象观测同步进行,对于不需气象观测的三级评价项月应收集其附近有代胶性的气象台站各监测时间的地面风向、风速资料。5.15.2.6监测结果统计分析要点,各点各期各主要污染物浓度范围,一次最高值,日均浓度被动范围,季日均浓度值,一次值及日均直超标率,不同功能区浓度变化特点及平均超标率,浓度日变化及季节变化规律,浓度与地面风向、风患的相关特点等。

,污染气象及大气满流扩散数的调查分析6.1建设项目所在地附近气象台站现有常规气象资料的统计分析6.1.1根据气象台(站)距建设项目所在地的距离以及二者在地形、地貌和土地利用等地理环境条件方临的差异确定该气象台(站)的气象资料的使用价值。6.1.1:1对于一、二级评价项目:如果气象台(站)在评价区域内,且和该建设项目所在地的地理条件基本一致,则其大气稳定度和可能有的探空资料可直接使用,其它地面气象要索可作为该点的资料使用。f

如果气象台(站)不符合上述条件,则应按6.3条中的规定执行。免.办.1.2对于三级评价项目,可直接使用建设项目所在地距离最近的气象台(站)的资料。施.1.3对于不符合6:1.1.1中规定条件的建设项日所在地附近的气象台(站〉资料,必须在与现场观测资料进行相关分析后方可考虑其使用价值。6.1.2相关分析方法建议采用分量回归法,即将两地的同一时间风矢量投影在×(可取E一W狗)和Y整可取N—S向)轴上,然后分别计算其X、Y方向速度分量的相关。所用资料的样本数不得少于按6.3种规定的观测周期所获取的数量。对于符合上述条件的资料,可根据求得的线性回归系数a,b值,对气蒙台站的长期资料进行订正。一级评价项目,相关系数不宜小于0.45,二级评价项目不得小于0.35。萄:1.3调查期间:对于一级评价项目,至少应为最近三年;二二、三级评价项月至少应为最近一年。6.1:4地面气象资料调查内容

一级评价项目应至少包括以下各项:a,年、季(期)地面温度,露点温度及降雨量;b,年、季(期)风玫瑰图;

c.月平均风速随月份的变化(曲线图);d.季(期)小时平均风速的日变化(曲线图);e。年、季(期)各风向,各风速段,各级大气稳定度的联合出现频率及年、季(期)的各级大气稳149

HJ/T 2. 293

定度的出现颗率;风速段可分为5档,即<1.5m/s,1.5~3m/s,3.1~5m/s,5.1~7m/s,>7m/s;段数可适当增减:稳定度可按附录B或其它符合该建设项目实际的方法划分。二、三级评价项日至少应进行6.1.4b和6.1.4e两项的调查。6.1.5高空气象资料的调查内容

如果符合6.1-1中所规定的气象台(站)有高空探空资料,,对于一,二级评价项目,可情调查下述距该气象台(站)地面1500m高度以下的风和气温资料:a.规定时间的风向、风速随高度的变化;b,年、季(期)的规定时间的逆温层(包括从地面算起第一层和其它各层逆温)及其出现频率,平均高度范圖和强度:

C.规定时间各级稳定度的混合层高度:d、日混合层最大高度及对应的大气稳定度。6.1.6混合层高度的调查方法

把高空探空资料中各层的气温和高度,按纵横坐标在直角平面坐标纸上绘图(标准层可直接使用探空数据,特性层应利用气压、气温和绝对温度等参数换算出高度和气温的关系),再与以于绝热递减率7为斜率的直线比较,当操空曲线斜率时,大气为稳定状态,>和=时,大气分别为不稳定和中性状态。混合层高度即从地面算起至第一层稳定层底的度。任一时间的地面温度和7。绘制的直线与北京时间07时探空曲线的交点(或切点)可作为该时间的混合层高度。日最高地面温度和7。绘制的直线与北京时间07时探空曲线的交点(或切点)即日混合层最大高度。计算时可取=0.0098C/m。6.2现有的大气边界层平均场和大气端流扩散试验资料或经验数据的收集和统计6.2.1现有的大气边界层平均场和大气满流扩散或验资料系指符合6.3条和6.4条要求且经鉴定通过的资料,经验数据系指国家颁布的标准、规范等正式文件中推荐的经验数据。6.2.2现有的大气边界层平均场和大气流扩散试验资料的使用价值,视其进行观测和试验的区城和待评价项目的评价区域在地理条件方面的差异而定。其使用价值可按下述原则判断:a:对于二、三级评价项目,地理条件基本一致时,可直接使用;b、对于一级评价项目,地理条件基本一致且现有资料的试验中心站距待评价项目的主排气简距离(L)不大于50km时可直接使用,当I不大于50km,但为复杂地形或L大于50km时,可作为该项目的参考资料,以便尽量减少6.3和6.4条中所要求的工作量。6.3大气边界层平均易参数的观测6.3.1本条主要用于复杂地形地区的、二级评价项目。复杂地形地区的三级评价项目可适当减少本条所规定的工作量,平原地区的评价项目一-般可不必进行本条所规定的工作,其预测模式所需的平均场输入参数可根据6.1、6.2、7.6及附录B中的有关规定或建议给出。6.3.2观测站点的选择

6.3.2.1应设置一个临时气象中心站和若干个气象观测点,以便观测地面气象要素和低空风、温的时空变化规律。选用正态模式预测时,其气象输人参数主婴采用气象中心站的观测数据。6.3.2.2临时气象中心站应选择在主排放源附近不受建筑物或树木影响的空旷地区。6.3.2.3根据评价区域的大小和地理、地形条件,除气象中心站外,应在评价区域内对反映平均流场有代表性的地点增设1~5个观测点。复杂地形地区的三级项目取下限,一级取上限。对于地形十分复架、评价区边长超过20km的一级项目,其观测点数目还可适当增多,6.3.3观测期间

观测周期为一年。一,二级评价项月至少应有冬、夏两个季节代表月份,每月观测次数,除北京时间02、07、14、19时4次外,应在黎明前后、上午和榜晚增加观测2~8次,以便了解辐射逆温层的状说和混合层的生消规律。

6.3.4地面观测内容和要求

Y5。地面大气溢度、混度、气压;:.b.总云和低云量,

c.距地面10m高的风向、风速:

HI/T 2. 293

d.复杂地形条件下,应观测山谷风、海陆风、城市环流等可能出现的频率、时段和风速阅值,并尽可能观测出这些局地风所涉及的空间范围:了e.在山区,应着重注意背风涡和下洗现象,观测其出现的象条件、频率、空间范围以及下洗程度筹。

增设的各观测点主要观测 6,3.4 c、6.3.4.d 两项。:根据中心站和各观测点的上述同步资料,分析月或季的地面流场变化规律。如果用平流扩散方程、随机游动等数值模式预测,还应对流场进行客观分析。6.3.5低空操测内容与要求

至少应设有一个低空探空点(一般应设在气象中心站)。根据地形的复杂程度,还应适当地增设探笠点。

6.3.5.1测出距地面1.5km高度以下的风速、风向随高度的变化关系,并按大气稳定度分类,给出其数学表达式。一般情况下,建议选用靠律,即U = U

式中U2,U,分别为距地面Z,m)和Z2(m)高度处10 ruin平均风速,m/stP为风速高度指数,依赖于大气稳定度和地面粗糙度。应根据观测结果,利用统计学方法求出。根据具体的观测数据,也可来用风速随高度变化的对数律或其它半经验公式。6.3.5.2求出各级大气稳定度的混合层高度并分析其务季的片变化规律(参阅6.1.6),分析逆温的变化规律(逆温出现的颊率,层次,各层顶部和底部的高度及平均厚度,各层的强度以及生消时间等)。6.3.6观测方法与要求

6.3.6.1地面观测6.3.4a~6.3.4c各项及低空探测(6.3.5)中所需测风经纬仪的观测方法,应按我国国家气象局编定的《地面气象观测规范》及《高空气象探测规范》有关章节中的规定执行。6. 3. 6. 2有条件时,地面观测还可来用其它更有效的仪器观测,如大气稳定度仪,起动风速低于 1. 5 m /的风速计或风温仪等,6.3.4e可采用平移气球或放烟照相法观测(参阅附录A),也可来用室内装置(风洞、水槽)进行模拟试验。6.3.6.3低空探测可采用低空探测仪,系留气艇、气象塔、测温声雷达、多普勒声雷达等手段。6.3.6.4使用6.3.6.2、6.3.6.3所规定的各种仪器装置时,都应按其经过鉴定的各项性能在试验前进行校准,并按其操作规范进行试验或观测。6.3.6.5如使用未经鉴定的上述装置或临时性设备(如系留气球、非气象专业塔等),应将该装置或设备的可行性论证材料附在该项目评价报告中同时接受审议。:6.4大气端流扩散参数的测量和模式验证6:4-1大气端流扩散参数主要指扩散参数(α、、)以及脉动速度标准差(r、、)、拉格朗日积尽度-(TL、TI、TT)等端流参数(上、下标中的u、U、w分别代表X,Y、艺方向的速度分量)。扩散参数用于正态模式,滞流参数主要用于可能采用的平流扩散方程、随机游动等数值模式。:对于热释放率较大的污染源还可豹情进行烟气抬升高度(△H)的测量。6.4.2大气端流扩散参数,应尽量按6.2和附录B的规定或建议直接使用现有的试验资料或推荐的数据,对于复杂地形地区的一、二级评价项自,必要时,可进行大气端流扩散参数的测量或模式验证。扩散参数的测量高度大致在估算的主排气简有效高度附近,其它端流参数的测量高度范围由所选用:的仪器设备性能而定。

6.4.3试验场地应选择在评价项目的主排气简附近,并能覆盖评价区域内关心的部分。151

HJ/T 2. 2--93

6.4.4测量周期,一股可只做一期,有效天数约20天左右,以在不同大气稳定度条件下能获取足够的统计样本数为原则。应尽可能做全不稳定、中性和稳定三类条件。对于大气满流扩散参数的测量,如只能做出其中的一或两类,应采用与其它经验资料类比的办法,补全各类稳定度条件下的数据。6.4. 5测量方法和适用范围

6.4.5.1测量方法

a.示踪剂法(姐SF。),

h.平移球法(等容球或平衡球);c.放烟照相法(平面或立体照相)d.固定点脉动风速仪或风温仪;e.其它遥感方法(如激光测烟雷达等);f.环境风洞模拟试验。

6.4.5.1a6.4.5.1±所规定的四种方法试验要点见附录A。6.4.5.2适用范围

6.4.5.1a所规定的方法既可用于测量扩散参数,也可用于模式验证。由于实验技术或原理上的限制,6.4.5.a、6.4.5.1b所规定的两种方法主要适用于水平扩散参数的测量。6.4.5.1c的平面照相法可作为6.4.5.1a、6.4.5.1b两种方法的补充,用以测量垂直扩救参数。有条件时,可选用较经济实用的6.4.5.1d所规定的方法。

7大气环境影响预测

7.1预测任务

大气环境影响预测应利用数学模式和必要的模似试验,计算或估计评价项目的污染因子在评价区域内对大气环境质量的影响。

7.2预测内容

7.2.1一、二级评价项日的预测内容7.2.1.1一次(30min)和24小时取样时间的最大地面浓度和位置。7.2.1.2不利气像条件下,评价区域内的浓度分布图及其出现的频率。不利气象条件系指照烟状态以及对环境敏感区或关心点易造成严重污染的风向、风速、稳定度和混合层高度等条件(也可称典型气象条件)。烟状态可按一次取样计算,其它典型气象条件可酌情按一次取样或按日均值计算。7.2-1.3评价区域季(期)、年长期平均浓度分布图。7.2.1.4可能发生的非正常排放条件下相应于7.2.1.1~7.2.1.3各项的浓度分布图。7.2.1.5一级评价项目在必要时,还应预测施工期间的大气环境质最。7.2.2三级评价项目可只进行7.2.1.1~7.2:1.3所规定的预测内容。7.3预测方法

7.3.1三级评价项目;建议来用7.5中所列的正态模式进行预测。7.3.2一、二级评价项日,可采用正态模式(包括某些修正的正态模式)或平流扩散方程、随机游动等数值模式预测,预测中应估计到地形的影响及气象平均场的时空变化规律,并尽可能估计污染物的迁移转化规律。

7.3.3对于一、二级评价项目,在可能出现背风涡以及下沉、下洗气流的复杂地形或高大建筑物附近,必要时,还应通过室内模拟(风洞、水槽)试验进行预测。7.4多源叠加问题

7.4.1一级评价项日可按下述规定执行7.4.1.1计算该建设项目每期建成后各大气污染源的地面浓度,并在接受点上进行叠加。7.4.1.2对于改扩建项目、还应计算现有全部大气污染源的叠加地简浓度。152

HJ/T 2. 2—93

生4.1.3对于评价区的其它工业和民用污染源以及界外区的高大点源,应尽可能叠加其地面浓度。如果唯以获得上述污染源的调查资料或其浓度监测值远小于大气质最标准时,也可将其监测数据作为背景值费行叠加(对于改扩建项目,背景值可用从评价区现状监测浓度中减去该项目现状计算浓度的方法估14.2三、三级评价项可主要执行7.4.1.1、和7.4.1.2。对于7.4.1.3可按以监测数据作为背量值性浓度进行叠加处理。

45扩散模式

4.5.1有风时(距地面10m高平均风速U21.5m/s)点源扩散模式1.5.1.1以排气筒地面位置为原点,下风方地面任一点(X,Y),小于21小时取样时间的浓度(mg/》,可按下式计算:

2元Uao

中:Q

武中:h-

单位时间排放量,ng/8;

-该点与通过排气简的平均风向轴线在水平面上的垂直距离,m垂直于平均风向的水平横向扩散参数,m;错直扩散参数,m;

-排气簡出口处的平均风速,m/s。F

混合层厚度,m,

一排气简有效高度,m。

H,按下式计算;

式中:H

(2nh - I,*-

H, - H + AH

排气筒距地面几何高度,Ⅱ;

(2nh + H.)2

烟气抬升高度,m,计算方法见7.6。无实测值时,U可按公式(2)计算,公式中的U,可取邻近气象台(站)距地面10m商度处的年平均风速Uno,调查期间按6.1.3执行。对于三级评价项目,风速高度指数 P,建议按表 3选取。表3各稳定度等级下的P值

稳定度等级

二级评价项目,可取(4)式中的是=4,三级评价项目可取表=0,此时,F2ex敏数.cy、\可表示为下式:

满中:a,

横向扩散参数回归指数;

铅直扩散参数回归指数;

,…横向扩散参数回归系数;

-铅直扩散参数回归系数

, -- ,X,0, = Y,X?

距排气筒下风方水平距离,m。

无实测值时,上述各指数、系数的定值及稳定度等级划分方法见附录B。E·F

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

大气环境

Technical guldelines for environmental impact assessmentAtmospheric environment

HJ/T 2.2 93

为贯彻《中华人民共和国环境保护法,建设项目环境保护管理办法》以及环境影响评价技术导则总纲》,制定本标准。

1主题内容与适用范围

1.1主题内容

本标准规定了大气环境影响评价的方法与要求。1.2适用范围

本标准适用于建设项目的新建或改、扩建工程的大气环境影响评价。城市或区域性的大气环境影响评价亦应参照使用。

2引用标准

GB3095大气环境质量标准

T3 36--79工业企业设计卫生标准HJ/T2.1环境影响评价技尽导卿总纲3符号

本标准使用的主要符号的意义与单位见表 1。表1

地面粮度

大气环境质盘标准

最大地面浓度

小风时地面浓度

熏烟时地面浓瘫

坐粒子的地面浓度

或大气定压比热

面激或无组织择效源的地面浓度非正常排放条件下的随面浓度

长期平均浓度

国家环境保护搞1993-09-18批准142

主要符号

Tmg/ma

tag/m*

J/(g+K)

1994-04-01实施

排气简出口内直径

尘粒于直径

地转参数

HJ/T 2. 2-93

有风时风向方位、稳定度、风速联合频率静风或小风时风向方位、稳定和风速联合赖率熏力加速度

排气简距地面儿何高度

通近山体时烟羽的临界高度

排气简有效高度

烟气抬升玻下沉商度

面源的平均排效高度

滩合层高度

熏烟时港合层厚度

太阳高度角

评价指数

第}类(个)源;种污染因子的污染分扭率莫宁-布霍夫长度

试验站距评价项目主排气筒臣离排气简距海串线的上风方距离

烟气热状况及地表状况系数

烟气热释放指数

烟气高度指数

风速高度指数

等标排效量

30min 取样时间的横向稀释系数Pasquill 稳定度分级法

单位时同排放量

第:个污染物单位时间排放母

第,个网格内的单位面积单位时间排放量实际排烟率

mg/s, kg/h, t/h, /a

mg/s, kg/h, 1/h, t/e

mg/(s + m*)

烟气热释放率

面源面积

烟羽扩散时间

或绝对温度

烟羽或烟团扩散时问

烟团排放初始时间

拉格朗日时间积分尺度

HJ/T 2. 293

烟气出口温度与环境大气溢度差陆面上与水面上气温左

排气簡出口处的平均风速

距地面10 m高处的10min的平均风速摩擦速度

沿平均风向的坐标轴或评价区求西向坐标轴一次最大地面浓度处距排气筒的距高熏烟时距排气简的最近距离

在水平面上与 X轴垂直的坐标轴铅直方向的坐标轴

地表面粗糙度

横向扩散塞数回归指数

铅直扩散参数回归指数

拉格朗日和欧拉时向尺度比

探空气温曲线斜率

横向扩散参数回归系数

铅直扩散参数回归系数

干绝热递减率

平均风向(X方向)扩散参数

垂直于平均风向的水平横向(Y方向)扩散参数铅直方向《Z方向)扩散参数

脉动速度标准差 (X方向)

脉动速度标准差(Y方向)

恒(s),(P)

HJ/T2.293免费标准bzxz.net

脉动速度标准差(Z方向)

熏烟时垂直于风间的横向扩散参数对应取样时间为时的横向扩散系数对应取样时间为时的横向扩散系数概率函数

大气密度

位温梯度

不完全侧马函数

当地纬度

当地经度

太阳倾角

4.1评价工作的分级

4.1.1根据评价项月的主要污染物排放量、周围地形的复杂程度以及当地应执行的大气环境质量标准等因素,将大气环境影响评价工作划分为一,二、三级。4.1.2经过对建设项目的初步工程分析,选择1~3个主要污染物,计算其等标排放量P:(下标1为第个污染物),P, 的定义为:

武中,F,等标排放量,m'/h,

单位时间排放量,1/h;

一大气环境质量标准,mg/m。

Co一般选用CB3095中二级标准的一次采样浓度允许值,对该标准中未包含的项目,可参照TJ36-中的相应值选用。如已有地方标准,应选用地方标准中的相应值。对某些上述标准中都末包含的项目,闻参照国外有关标准选用,但应作出说明,报环保部门批准后执行。Q:应符合国家或地方大气污染物排效标准。

4.1.3、项目周围地形特征可分为平原和复杂地形两类。复杂地形系指:山区、丘陵、沿海、大中城市的藏区等。

41.4评价工作的级别,按表2划分,P.按公式(1)计算。如污染物数大于1,取P,值中最大者。表2评价工作级别(一、二、兰级)Pi(m*/h)

复杂地形

P:≥2. 5X10

2.5×10>P≥2.5×10h

P,-2.5×10

HJ/T 2.2—93

4.1.5可以根据项目的性质,总投资和产值,周围地形的复杂程度,环境敏感区的分布情况,以及当地大气污染程度,对评价工作的级别作适当调整,但调整幅度上下不应超过一级。对于三级评价项目,如果P<2.5XI0°,其评价内容可按下述有关规定进一步从简。调整或从简结果应征得环保主管部门同意。建设项目初步工程分析和环境概况调查划分评价级别确定评价范围

翁制大气环境评价大纲(方)

工程分析:重点感污染

调查、污染四子筛选

评价区污染源

环境状况调查

城镇社会结

室内模推试验

敏感区

地理、地形、

气极等

大气环境评价标准

或环境目标值确定

大气环境

质量现状

带规气象资料、

经验数据的收

统计和分析

大气扩散膜式选择,

计算象败确足

大气质盘影响预测

大气环境影响评价

环境对策建议

图1大气环境影响评价技术工作程序图4.2大气环境影响评价范围的确定污染气象及

大气扩散摄掉

太气边舞

层平均场

谢瘫扩

散着数

4.2.1建设项目的大气环境影响评价范圈,主要根据项目的级别确定,此外还应考虑评价区内和评价区边界外有关区域(以下简称界外区域)的地形、地理特征及该区域内是否包括大中城市的城区、自然保146

HJ/T 2. 2 --93

予区、风景名胜区等环境保护敏感区。一般可取项自的主要污染源为中心,主导风向为主轴的方形或矩彩如无明显主导风向,可耿东西向或南北向为主轴。2.2对于一、二、三级评价项目,大气环境影响评价围的边长,一般分别不应小于16~20km、10~m,4~6km。平原取上限,复杂地形取下限,对于少数等标排放量较大的一、二级项目,评价范圖适当护天。

2.3考虑到界外区域对评价区的影响,对于地形,地理特征和据放高度、排放量较大的点源的调查,座应扩大到界外区域,各方位的界外区域的边长大致为评价区域边长的0.5倍。24如果界外区域包含有环境保护敏感区,则应将评价区扩大到界外区域。如果评价区包含有荒山、一炒淇等非环境保护敏感区,则可适当缩小评价区的范围。4.3对于新建项目,应以项目建议书批准的内容为准,按最终规定的规模,作出完整的评价:对于改、扩建项目,既应评价改、扩建工程,也应评价现有工程。润.4技术工作程序

大气环境影响评价的技术工作程序见图15

大气环境状况调查

5.1地理地形图

收集评价区及其界外区的地形图(比例尺可在1/25000~1/100000之间选取),在该地形图上应标有地表状况,拟建项目厂区,材镇、城市分布,主要厂矿及大型建筑物、构筑物分布,常规气象站和监测站位盈等。并划明评价区及界外区范围。酒:2自热环境调查

重点应调查当地的长期气候特点。选用地理条件基本一致距建设项目最近的气象台站的气候要素资料(最近5年以上的平均值)。列表载明逐月及全年的气压、气温、降水、湿度、日照、蒸发景、平均风速、主导风向、大风、雷凝、雾日、扬沙等项内容(其中蒸发景、雷暴、雾日、扬沙等项目视地区气候群点面定)。此外还应简要说明环境水文、土壤、植被概况及特点。下5.3社会环境概况谢查

主要说明:评价区及界外区中城镇、村落分布、城市性质,工业结构,农、牧、林业结构,风景旅.解点、名胜古迹分布,该地区城市发展规划及环境规划婴点等。5.4大气污染源调查和统计

5.4.1污染因子的筛选

!:在污染源调查中,应根据评价项目的特点和当地大气污染状况对污染因子(邸待评价的大气污染物)进行筛选。首先应选择该项目等标排放量P,较大的污染物为主要污染因子,其次,还应考患在评价区内已造成严重污染的污染物。污染源调查中的污染因子数一般不宜多于5个。对某些排放大气污染物数目较多的企业,如钢铁企业,其污染因子数可适当增加。5.4.2大气污染源调查的对象

者:对于一、二级评价项目,应包括拟建项目污染源(对改扩建工程应包括新、老污染源)及评价区内江业和民用污染源:对于三级评价项目可只调查拟建项目工业污染源。:5.4.3拟建项目污染源调查方法对于新建项目可通过类比调查或设计资科确定;对于改扩建项目的现有工业污染源调查,可以现有的“工业污染源调查资料”为基础,再对变化情况进行核实、调整。5.4.4一级评价项目污染源调查内容5.4.4.1按生产工艺流程或按分厂、车间分别绘制污染流程图。5.4.4.2按分厂或车间逐一统计各有组织排放源和无组织排放源的主要污染物排效量。5.4.4.3对改扩建项目的主要污染物排放量应给出:现有工程排放量、新扩建工程排放量,以及预计现147

HJ/T 2.2—93

有工程经改造后污染物的削减量,并按上述三个量计算最终排放量。5.4.4.4除调查统计主要污染物的正常生产的排放量外,对于性较大的物质还应估计其非正常排放量。如点火开炉,设备检修,原燃料中毒性较大成分含量的波动,净化措施达不到应有效率的设备及管理事故等。除极少数要求较高的一级评价项目外,一般只对上述各项中排放量显著增加的非正常排放进行统计。

5.4.4.5污染物排放方式

统计时,可将污染源划分为点源和面源。面源包括无组织排放源和数量多、源强源高都不大的点源。可根据污染源源强和源高的具体分布状况确定点源的最低源高和源强。广区内某些属于线源性质的排放源可并入其附近的面源,按面源排放统计。5.4.4.6点源调查统计内容

a,排气简底部中心坐标(一般按国家坐标系)及分布平面图;b.排气筒高度(m)及出口内径(m);C.排气商出口烟气温度(K);

d.烟气出口速度(m/s);

e.各主要污染物正常排放量(t/a,t/h或kg/h);f.毒性较大物质的非正常排放量(kg/h),宫排放工况,如连续排放或间断排放,间断排放应注明具体排放时间、时数和可能出现的频率。5.4.4.7面源调查统计内容

将评价区在选定的坐标系内网格化。可以评价区的左下角为原点;分别以东(E)和北(N)为正X和正Y轴,网格的单元,一般可取1×1(km),评价区较小时,可取500×500(m2),建设项目所占面积小于函格当而息时,收其为网格单元面积。然后,按网格统计面源的下述参数:王要污染物排效童 Lt/(h·km2)l;b.面源排放高度(m),如网格内排放高度不等时,可按排放量加权平均取平均排放高度,c面源分类,如果面源分布较密且排放量较大,当其高度差较大时,可酌情按不同平均高度将面源分为2~3类。

5.4.4.8对排放颗粒物的重点点源,除排放量外,还应调查其颗粒物的密度及粒径分布。5.4.4.9原料、固体废弃物等堆放场所产生的扬尘可作为“风面源”处理。应通过试验或类比调查,确定其起动风速和扬尘量。

5.4.5二、三级评价项目污染源调查内容对于二级评价项日,污染源调查内容可参照5.4.4进行,但可适当从简,对于三级评价项日,可只调查5.4.4.3,5.4.4.5,5.4.4.6,5.4.4.7等条内容。5.4.6评价区内其它污染源调查

5.4.6.1评价区内其它工业污染源的调查内容,一般可直接取近期的“工业污染源调查资料”。对于重点污染源,必要时,应进行核实。具体调查项目可参照5.4.4中有关内容执行。5.4.6.2民用污染源调查,主要污染因子可限于二氧化硫、粉尘二项,其排放量可按全年平均燃料使用量估算,对于有明显采暖和非采腰期的地区,应分别按采暖期和非来暖期统计。5.4.7界外区域较大点源的调查内容,可参照5.46.1执行。5.5大气环境质量状况调查

5.5. 1现有例行监测资料分析

收集评价区内及其界外区各例行大气监测点的近三年监测资料,统计分析各点各季的主要污染物的浓度值、超标量、变化趋势等。5.5.2大气质量现状监测

5.5.2.1监测项目

HJ/T 2. 2 --93

5.4中污染源调查中的主要污染因了确定。2-2监测方法

按国家环境保护局发布的标推方法进行。5.2.3监测布点

能班评价区内按以环功能区为主兼顾均布性的原则布点。一级评价项目,监测点不应少于10个;二评价项目监测点数不应少于6个,三级评价项目,如果评价区内已有例行监测点可不再安排监测,否,可布置1~3个点进行监测。

5.2.4监测制度

一级评价项目不得少于二期(夏季、冬季:二级评价项日可取一期不利季书,必要时也成作二期数评价项目必要时可作一期监测。3.每期监测时问,一级评价项目至少应取得有季节代表性的7天有效数据,每天不少于6次(北京时前02、07、10、14、16、19时,其中10、16 时两次可按季节不同作适当调整)。对二、三级评价项日,溯至少监测5天、每天至少4次(北京时间02、07、14、19时,少数监測点02时实施确有困难者可野精取消)。

.2.5监测应与6.2规定的气象观测同步进行,对于不需气象观测的三级评价项月应收集其附近有代胶性的气象台站各监测时间的地面风向、风速资料。5.15.2.6监测结果统计分析要点,各点各期各主要污染物浓度范围,一次最高值,日均浓度被动范围,季日均浓度值,一次值及日均直超标率,不同功能区浓度变化特点及平均超标率,浓度日变化及季节变化规律,浓度与地面风向、风患的相关特点等。

,污染气象及大气满流扩散数的调查分析6.1建设项目所在地附近气象台站现有常规气象资料的统计分析6.1.1根据气象台(站)距建设项目所在地的距离以及二者在地形、地貌和土地利用等地理环境条件方临的差异确定该气象台(站)的气象资料的使用价值。6.1.1:1对于一、二级评价项目:如果气象台(站)在评价区域内,且和该建设项目所在地的地理条件基本一致,则其大气稳定度和可能有的探空资料可直接使用,其它地面气象要索可作为该点的资料使用。f

如果气象台(站)不符合上述条件,则应按6.3条中的规定执行。免.办.1.2对于三级评价项目,可直接使用建设项目所在地距离最近的气象台(站)的资料。施.1.3对于不符合6:1.1.1中规定条件的建设项日所在地附近的气象台(站〉资料,必须在与现场观测资料进行相关分析后方可考虑其使用价值。6.1.2相关分析方法建议采用分量回归法,即将两地的同一时间风矢量投影在×(可取E一W狗)和Y整可取N—S向)轴上,然后分别计算其X、Y方向速度分量的相关。所用资料的样本数不得少于按6.3种规定的观测周期所获取的数量。对于符合上述条件的资料,可根据求得的线性回归系数a,b值,对气蒙台站的长期资料进行订正。一级评价项目,相关系数不宜小于0.45,二级评价项目不得小于0.35。萄:1.3调查期间:对于一级评价项目,至少应为最近三年;二二、三级评价项月至少应为最近一年。6.1:4地面气象资料调查内容

一级评价项目应至少包括以下各项:a,年、季(期)地面温度,露点温度及降雨量;b,年、季(期)风玫瑰图;

c.月平均风速随月份的变化(曲线图);d.季(期)小时平均风速的日变化(曲线图);e。年、季(期)各风向,各风速段,各级大气稳定度的联合出现频率及年、季(期)的各级大气稳149

HJ/T 2. 293

定度的出现颗率;风速段可分为5档,即<1.5m/s,1.5~3m/s,3.1~5m/s,5.1~7m/s,>7m/s;段数可适当增减:稳定度可按附录B或其它符合该建设项目实际的方法划分。二、三级评价项日至少应进行6.1.4b和6.1.4e两项的调查。6.1.5高空气象资料的调查内容

如果符合6.1-1中所规定的气象台(站)有高空探空资料,,对于一,二级评价项目,可情调查下述距该气象台(站)地面1500m高度以下的风和气温资料:a.规定时间的风向、风速随高度的变化;b,年、季(期)的规定时间的逆温层(包括从地面算起第一层和其它各层逆温)及其出现频率,平均高度范圖和强度:

C.规定时间各级稳定度的混合层高度:d、日混合层最大高度及对应的大气稳定度。6.1.6混合层高度的调查方法

把高空探空资料中各层的气温和高度,按纵横坐标在直角平面坐标纸上绘图(标准层可直接使用探空数据,特性层应利用气压、气温和绝对温度等参数换算出高度和气温的关系),再与以于绝热递减率7为斜率的直线比较,当操空曲线斜率时,大气为稳定状态,>和=时,大气分别为不稳定和中性状态。混合层高度即从地面算起至第一层稳定层底的度。任一时间的地面温度和7。绘制的直线与北京时间07时探空曲线的交点(或切点)可作为该时间的混合层高度。日最高地面温度和7。绘制的直线与北京时间07时探空曲线的交点(或切点)即日混合层最大高度。计算时可取=0.0098C/m。6.2现有的大气边界层平均场和大气端流扩散试验资料或经验数据的收集和统计6.2.1现有的大气边界层平均场和大气满流扩散或验资料系指符合6.3条和6.4条要求且经鉴定通过的资料,经验数据系指国家颁布的标准、规范等正式文件中推荐的经验数据。6.2.2现有的大气边界层平均场和大气流扩散试验资料的使用价值,视其进行观测和试验的区城和待评价项目的评价区域在地理条件方面的差异而定。其使用价值可按下述原则判断:a:对于二、三级评价项目,地理条件基本一致时,可直接使用;b、对于一级评价项目,地理条件基本一致且现有资料的试验中心站距待评价项目的主排气简距离(L)不大于50km时可直接使用,当I不大于50km,但为复杂地形或L大于50km时,可作为该项目的参考资料,以便尽量减少6.3和6.4条中所要求的工作量。6.3大气边界层平均易参数的观测6.3.1本条主要用于复杂地形地区的、二级评价项目。复杂地形地区的三级评价项目可适当减少本条所规定的工作量,平原地区的评价项目一-般可不必进行本条所规定的工作,其预测模式所需的平均场输入参数可根据6.1、6.2、7.6及附录B中的有关规定或建议给出。6.3.2观测站点的选择

6.3.2.1应设置一个临时气象中心站和若干个气象观测点,以便观测地面气象要素和低空风、温的时空变化规律。选用正态模式预测时,其气象输人参数主婴采用气象中心站的观测数据。6.3.2.2临时气象中心站应选择在主排放源附近不受建筑物或树木影响的空旷地区。6.3.2.3根据评价区域的大小和地理、地形条件,除气象中心站外,应在评价区域内对反映平均流场有代表性的地点增设1~5个观测点。复杂地形地区的三级项目取下限,一级取上限。对于地形十分复架、评价区边长超过20km的一级项目,其观测点数目还可适当增多,6.3.3观测期间

观测周期为一年。一,二级评价项月至少应有冬、夏两个季节代表月份,每月观测次数,除北京时间02、07、14、19时4次外,应在黎明前后、上午和榜晚增加观测2~8次,以便了解辐射逆温层的状说和混合层的生消规律。

6.3.4地面观测内容和要求

Y5。地面大气溢度、混度、气压;:.b.总云和低云量,

c.距地面10m高的风向、风速:

HI/T 2. 293

d.复杂地形条件下,应观测山谷风、海陆风、城市环流等可能出现的频率、时段和风速阅值,并尽可能观测出这些局地风所涉及的空间范围:了e.在山区,应着重注意背风涡和下洗现象,观测其出现的象条件、频率、空间范围以及下洗程度筹。

增设的各观测点主要观测 6,3.4 c、6.3.4.d 两项。:根据中心站和各观测点的上述同步资料,分析月或季的地面流场变化规律。如果用平流扩散方程、随机游动等数值模式预测,还应对流场进行客观分析。6.3.5低空操测内容与要求

至少应设有一个低空探空点(一般应设在气象中心站)。根据地形的复杂程度,还应适当地增设探笠点。

6.3.5.1测出距地面1.5km高度以下的风速、风向随高度的变化关系,并按大气稳定度分类,给出其数学表达式。一般情况下,建议选用靠律,即U = U

式中U2,U,分别为距地面Z,m)和Z2(m)高度处10 ruin平均风速,m/stP为风速高度指数,依赖于大气稳定度和地面粗糙度。应根据观测结果,利用统计学方法求出。根据具体的观测数据,也可来用风速随高度变化的对数律或其它半经验公式。6.3.5.2求出各级大气稳定度的混合层高度并分析其务季的片变化规律(参阅6.1.6),分析逆温的变化规律(逆温出现的颊率,层次,各层顶部和底部的高度及平均厚度,各层的强度以及生消时间等)。6.3.6观测方法与要求

6.3.6.1地面观测6.3.4a~6.3.4c各项及低空探测(6.3.5)中所需测风经纬仪的观测方法,应按我国国家气象局编定的《地面气象观测规范》及《高空气象探测规范》有关章节中的规定执行。6. 3. 6. 2有条件时,地面观测还可来用其它更有效的仪器观测,如大气稳定度仪,起动风速低于 1. 5 m /的风速计或风温仪等,6.3.4e可采用平移气球或放烟照相法观测(参阅附录A),也可来用室内装置(风洞、水槽)进行模拟试验。6.3.6.3低空探测可采用低空探测仪,系留气艇、气象塔、测温声雷达、多普勒声雷达等手段。6.3.6.4使用6.3.6.2、6.3.6.3所规定的各种仪器装置时,都应按其经过鉴定的各项性能在试验前进行校准,并按其操作规范进行试验或观测。6.3.6.5如使用未经鉴定的上述装置或临时性设备(如系留气球、非气象专业塔等),应将该装置或设备的可行性论证材料附在该项目评价报告中同时接受审议。:6.4大气端流扩散参数的测量和模式验证6:4-1大气端流扩散参数主要指扩散参数(α、、)以及脉动速度标准差(r、、)、拉格朗日积尽度-(TL、TI、TT)等端流参数(上、下标中的u、U、w分别代表X,Y、艺方向的速度分量)。扩散参数用于正态模式,滞流参数主要用于可能采用的平流扩散方程、随机游动等数值模式。:对于热释放率较大的污染源还可豹情进行烟气抬升高度(△H)的测量。6.4.2大气端流扩散参数,应尽量按6.2和附录B的规定或建议直接使用现有的试验资料或推荐的数据,对于复杂地形地区的一、二级评价项自,必要时,可进行大气端流扩散参数的测量或模式验证。扩散参数的测量高度大致在估算的主排气简有效高度附近,其它端流参数的测量高度范围由所选用:的仪器设备性能而定。

6.4.3试验场地应选择在评价项目的主排气简附近,并能覆盖评价区域内关心的部分。151

HJ/T 2. 2--93

6.4.4测量周期,一股可只做一期,有效天数约20天左右,以在不同大气稳定度条件下能获取足够的统计样本数为原则。应尽可能做全不稳定、中性和稳定三类条件。对于大气满流扩散参数的测量,如只能做出其中的一或两类,应采用与其它经验资料类比的办法,补全各类稳定度条件下的数据。6.4. 5测量方法和适用范围

6.4.5.1测量方法

a.示踪剂法(姐SF。),

h.平移球法(等容球或平衡球);c.放烟照相法(平面或立体照相)d.固定点脉动风速仪或风温仪;e.其它遥感方法(如激光测烟雷达等);f.环境风洞模拟试验。

6.4.5.1a6.4.5.1±所规定的四种方法试验要点见附录A。6.4.5.2适用范围

6.4.5.1a所规定的方法既可用于测量扩散参数,也可用于模式验证。由于实验技术或原理上的限制,6.4.5.a、6.4.5.1b所规定的两种方法主要适用于水平扩散参数的测量。6.4.5.1c的平面照相法可作为6.4.5.1a、6.4.5.1b两种方法的补充,用以测量垂直扩救参数。有条件时,可选用较经济实用的6.4.5.1d所规定的方法。

7大气环境影响预测

7.1预测任务

大气环境影响预测应利用数学模式和必要的模似试验,计算或估计评价项目的污染因子在评价区域内对大气环境质量的影响。

7.2预测内容

7.2.1一、二级评价项日的预测内容7.2.1.1一次(30min)和24小时取样时间的最大地面浓度和位置。7.2.1.2不利气像条件下,评价区域内的浓度分布图及其出现的频率。不利气象条件系指照烟状态以及对环境敏感区或关心点易造成严重污染的风向、风速、稳定度和混合层高度等条件(也可称典型气象条件)。烟状态可按一次取样计算,其它典型气象条件可酌情按一次取样或按日均值计算。7.2-1.3评价区域季(期)、年长期平均浓度分布图。7.2.1.4可能发生的非正常排放条件下相应于7.2.1.1~7.2.1.3各项的浓度分布图。7.2.1.5一级评价项目在必要时,还应预测施工期间的大气环境质最。7.2.2三级评价项目可只进行7.2.1.1~7.2:1.3所规定的预测内容。7.3预测方法

7.3.1三级评价项目;建议来用7.5中所列的正态模式进行预测。7.3.2一、二级评价项日,可采用正态模式(包括某些修正的正态模式)或平流扩散方程、随机游动等数值模式预测,预测中应估计到地形的影响及气象平均场的时空变化规律,并尽可能估计污染物的迁移转化规律。

7.3.3对于一、二级评价项目,在可能出现背风涡以及下沉、下洗气流的复杂地形或高大建筑物附近,必要时,还应通过室内模拟(风洞、水槽)试验进行预测。7.4多源叠加问题

7.4.1一级评价项日可按下述规定执行7.4.1.1计算该建设项目每期建成后各大气污染源的地面浓度,并在接受点上进行叠加。7.4.1.2对于改扩建项目、还应计算现有全部大气污染源的叠加地简浓度。152

HJ/T 2. 2—93

生4.1.3对于评价区的其它工业和民用污染源以及界外区的高大点源,应尽可能叠加其地面浓度。如果唯以获得上述污染源的调查资料或其浓度监测值远小于大气质最标准时,也可将其监测数据作为背景值费行叠加(对于改扩建项目,背景值可用从评价区现状监测浓度中减去该项目现状计算浓度的方法估14.2三、三级评价项可主要执行7.4.1.1、和7.4.1.2。对于7.4.1.3可按以监测数据作为背量值性浓度进行叠加处理。

45扩散模式

4.5.1有风时(距地面10m高平均风速U21.5m/s)点源扩散模式1.5.1.1以排气筒地面位置为原点,下风方地面任一点(X,Y),小于21小时取样时间的浓度(mg/》,可按下式计算:

2元Uao

中:Q

武中:h-

单位时间排放量,ng/8;

-该点与通过排气简的平均风向轴线在水平面上的垂直距离,m垂直于平均风向的水平横向扩散参数,m;错直扩散参数,m;

-排气簡出口处的平均风速,m/s。F

混合层厚度,m,

一排气简有效高度,m。

H,按下式计算;

式中:H

(2nh - I,*-

H, - H + AH

排气筒距地面几何高度,Ⅱ;

(2nh + H.)2

烟气抬升高度,m,计算方法见7.6。无实测值时,U可按公式(2)计算,公式中的U,可取邻近气象台(站)距地面10m商度处的年平均风速Uno,调查期间按6.1.3执行。对于三级评价项目,风速高度指数 P,建议按表 3选取。表3各稳定度等级下的P值

稳定度等级

二级评价项目,可取(4)式中的是=4,三级评价项目可取表=0,此时,F2ex敏数.cy、\可表示为下式:

满中:a,

横向扩散参数回归指数;

铅直扩散参数回归指数;

,…横向扩散参数回归系数;

-铅直扩散参数回归系数

, -- ,X,0, = Y,X?

距排气筒下风方水平距离,m。

无实测值时,上述各指数、系数的定值及稳定度等级划分方法见附录B。E·F

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 其它标准

- 热门标准

- 环境保护行业标准(HJ)

- HJ/T280-2006 环境保护产品技术要求 转盘曝气装置

- HJ592-2010 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法

- HJ685-2014 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法

- HJ/T242-2006 环境保护产品技术要求 污泥脱水用带式压榨过滤机

- HJ/T246-2006 环境保护产品技术要求 悬浮填料

- HJ/T261-2006 环境保护产品技术要求压力溶气气浮装置

- HJ/T256-2006 建设项目竣工环境保护验收技术规范水泥制造

- HJ/T254-2006 建设项目竣工环境保护验收技术规范电解铝

- HJ/T45-1999 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法

- HJ/T63.2-2001 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

- HJ/T330-2006 环境保护产品技术要求 分室反吹类袋式除尘器

- HJ/T207-2005 环境标志产品技术要求 建筑砌块

- HJ1068-2019 土壤 粒度的测定 吸液管法和比重计法

- HJ570-2010 环境标志产品技术要求 鼓粉盒

- HJ689-2014 城市车辆用柴油发动机排气污染物排放限值及测量方法(WHTC工况法)

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2