- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 地方标准(DB) >>

- DB34/T 327-2003 茶黑毒蛾测报调查和防治技术

标准号:

DB34/T 327-2003

标准名称:

茶黑毒蛾测报调查和防治技术

标准类别:

地方标准(DB)

标准状态:

现行出版语种:

简体中文下载格式:

.rar .pdf下载大小:

部分标准内容:

安徽省地方标准

DB34/T327—2003

茶黑毒蛾

测报调查和防治技术

2003-04-09发布

安徽省质量技术监督局

今日纯伴网

2003-04-09实施

范围·

规范性引用文件

术语和定义·

测报调查

附录A(资料性附录)

附录B(资料性附录)

附录C(资料性附录)

附录D(规范性附录)

安徽省茶区茶黑毒蛾各代各虫态发生期·茶黑毒蛾各龄幼虫特征(幼虫龄期划分依据)茶黑毒蛾卵孵高峰期和防治适期预测方法·茶园防治茶黑毒蛾可使用的农药品种及其安全标准http://foodm

DB34/T327-2003

DB34/T327-2003

茶黑毒蛾是我省茶区主要茶树害虫之一,严重影响茶叶的质量和产量。为了准确地调查茶黑毒蛾的发生情况,及时进行预测预报,并选择适当的防治指标和科学的防治方法,特制定本标准。本标准的编写格式按GB/T1.1一2000《标准化工作导则》的有关规定。本标准于2003年4月9日发布。

本标准由安徽省农业委员会提出,安徽省农业标准化技术委员会归口。本标准起草单位:安徽省农业科学院茶叶研究所本标准起草人:周坚、倪皖莉、程鸣珂I

http://foodmate.net/1范围

茶黑毒蛾调查测报和防治技术

本标准规定了茶黑毒蛾的测报调查与防治技术,本标准适用于安徽省茶区茶黑毒蛾的测报调查与防治。2规范性引用文件

DB34/T327—2003

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB4285农药安全使用标准

GB/T8321农药合理使用准则

NY/T393-2000绿色食品农药使用准则NY/T5018-2001无公害食品茶叶生产技术规程3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。3.1

防治指标(经济值)controlindex(economicthreshold)害虫为害后所造成的损失达到防治费用时的种群密度的数值。3.2

防治适期suitabledateforcontrol害虫生长过程中,最适合进行防治的时期。3.3

安全间隔期safetyinterval

茶树上最后一次施用农药(两种或两种以上的农药则单独计)至采收并加工成安全食用茶叶所需要间隔的最少天数。

4测报调查

4.1卵块密度及孵化进度调查

4.1.1于各代卵发生期调查,参见附录A。4.1.2建议调查次数为:越冬卵块调查于上一年11月和当年3月各一次,其它各代为3天一次。4.1.3根据当地茶园类型,选择有代表性地块作为调查茶园,每类型选调查茶园667m(1亩)左右,宜采用平行跳跃式取样法,每调查茶园取样点不少于30个,每样点1m茶丛。DB34/T327—2003

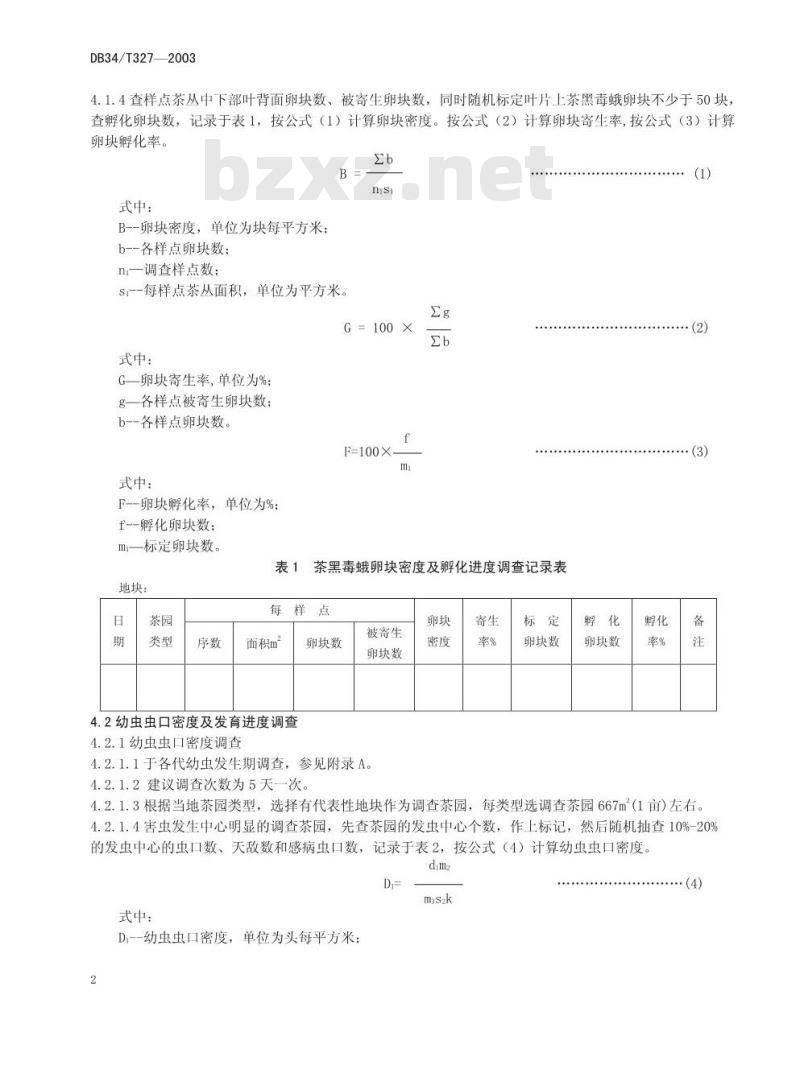

4.1.4查样点茶丛中下部叶背面卵块数、被寄生卵块数,同时随机标定叶片上茶黑毒蛾卵块不少于50块:查孵化卵块数,记录于表1,按公式(1)计算卵块密度。按公式(2)计算卵块寄生率,按公式(3)计算卵块孵化率。

式中:

B--卵块密度,单位为块每平方米;b--各样点卵块数:

ni一调查样点数;

Si--每样点茶丛面积,单位为平方米。Eb

G = 100 ×

式中:

G一卵块寄生率,单位为%;

g一各样点被寄生卵块数:

b--各样点卵块数。

F=100×

式中:

F--卵块孵化率,单位为%:

f--孵化卵块数;

mi标定卵块数。

茶黑毒蛾卵块密度及孵化进度调查记录表地块:

每样点

面积m

4.2幼虫虫口密度及发育进度调查4.2.1幼虫虫口密度调查

卵块数

被寄生

卵块数

4.2.1.1于各代幼虫发生期调查,参见附录A。4.2.1.2建议调查次数为5天一次。卵块

卵块数

卵块数

4.2.1.3根据当地茶园类型,选择有代表性地块作为调查茶园,每类型选调查茶园667m(1亩)左右。4.2.1.4害虫发生中心明显的调查茶园,先查茶园的发虫中心个数,作上标记,然后随机抽查10%-20%的发虫中心的虫口数、天敌数和感病虫口数,记录于表2,按公式(4)计算幼虫虫口密度。dim2

式中:

Di--幼虫虫口密度,单位为头每平方米;2

bttr

di—被抽查发虫中心总虫口数;m2调查茶园发虫中心总数:

m3--被抽查发虫中心数:

S2--调查茶园面积,单位为平方米;k--调查茶园茶树覆盖度。

DB34/T327—2003

4.2.1.5害虫发生中心不明显的调查茶园,宜采用平行跳跃式取样法,每调查茶园取样点不少于30个,每样点1m茶丛。查样点茶丛幼虫数、天敌数和感病虫口数,记录于表2。按公式(5)计算幼虫虫口密度。

式中:

D2--幼虫虫口密度,单位为头每平方米;dz各样点茶丛幼虫数;

n2—调查样点数:

S3每样点茶丛面积,单位为平方米。表2

茶黑毒蛾幼虫虫口密度调查记录表地块:

发虫中心

抽查中

注:a填入寄生性天敌、捕食性天敌和感病虫口数。4.2.2幼虫发育进度调查

每样点

结合幼虫虫口密度调查同时进行,随机抽查茶丛上的幼虫,总数不少于50头,逐头分龄,幼虫龄期划分依据参见附录B,记录于表3。按公式(6)计算各龄级幼虫占幼虫总数的百分率,C=100×

式中:

C一某龄级幼虫百分率,单位为%:ci--某龄级幼虫头数;

m抽查幼虫总数。

表3茶黑毒蛾幼虫发育进度调查记录表地块:

龄幼虫

百分率%

bttr

二龄幼虫

百分率%

三龄以上幼虫免费标准bzxz.net

百分率%

DB34/T327—2003

4.3幼虫普查

根据4.1的调查结果,于各代卵孵高峰后7天左右进行。选择不同类型茶园不少于5块,每块面积667m左右,宜采用平行跳跃式取样法,每调查茶园取样点10个-20个,每样点1m茶丛。查样点茶丛上幼虫头数并分龄,记录于表4,按公式(5)计算幼虫虫口密度,按公式(6)计算各龄级幼虫占幼虫总数的百分率。

茶黑毒蛾幼虫量普查记录表

样点数

4.4蛹羽化进度及成虫发生量调查4.4.1羽化进度调查

4.4.1.1于各代成虫期调查,参见附录A。4.4.1.2建议调查次数为每天一次。百分

幼虫头数

4.4.1.3宜采用灯光诱峨法。每晚十七时至次日天亮黑光灯诱蛾,上午查诱蛾量,记录于表5。按公式(7)计算羽化进度,羽化率达16%左右时,即为成虫始盛期:羽化率达50%左右时,即为成虫高峰期:羽化率达80%左右时,即为成虫盛末期。H=100X

式中:

H--羽化率,单位为%:

h一开始日至计算日的累加诱蛾量;w-某代全部诱蛾总量。

4.4.2成虫发生量调查

4.4.2.1于各代成虫期调查,参见附录A。4.4.2.2建议调查次数为5天一次。h

4.4.2.3根据当地茶园类型,选择代表性地块作为调查茶园,每类型选择调查茶园667m2(1亩)左右,宜采用平行跳跃式取样法,每调查茶园取样点不少于30个,每样点1m茶丛。4.4.2.4宜采用拍打茶丛法,即拍打茶丛,赶飞成虫,清点成虫数量,记录于表5。成虫量最多的日期为成虫高峰日。

表5茶黑毒蛾蛹羽化进度及成虫发生量调查记录表黑光灯诱蛾

4.5测报

雌成虫

雄成虫

拍打茶丛

样点数

茶黑毒蛾卵孵高峰期和防治适期预测方法参见附录C。4

bttr

成虫数

5防治

5.1防治宗旨

5.1.1坚持“预防为主,综合治理”的原则,维持茶园生态系的平衡和生物多样性。DB34/T327—2003

5.1.2当虫害发生未达到防治指标时,宜采用农业防治、物理防治、生物防治的手段进行控制,当虫害发生达到防治指标时,宜采用化学防治与其它防治措施相结合的综合防治手段,将茶黑毒蛾控制在允许的经济阈值之下,将农药残留降低到规定的范围。5.2防治方法

5.2.1农业防治

5.2.1.1结合茶园耕管理,清除茶树基部枯枝落叶,消灭卵及。5.2.1.2通过修剪控制茶树高度,减轻危害。5.2.2物理防治

5.2.2.1人工捕杀。

5.2.2.2利用成虫趋光性,于成虫期黑光灯诱杀,5.2.3生物防治

5.2.3.1注意保护和利用当地茶园中的蜘蛛、飘虫、寄生蜂等有益生物,减少人为因素对天敌的伤害。5.2.3.2宜使用生物源农药,如微生物源农药和植物源农药,推荐使用Bt制剂。5.2.4化学防治

5.2.4.1做好早期局部防治,尽量不全面施药。5.2.4.2严格按制订的防治指标,掌握防治适期施药。5.2.4.3有限制使用高效、低毒、低残留农药品种,禁止使用滴滴涕、六六六、对硫磷(1605)、甲基对硫磷(甲基1605)、甲胺磷、氧化乐果、五氯酚钠、杀虫胀、克百威、三氯杀螨醇、水胺硫磷、氰戊菊酯、来福灵及其混剂等高毒高残留农药。5.2.4.4推荐使用药剂为:苦参碱、溴氰菊酯、氯氰菊酯、敌敌畏、联苯菊酯、除虫脲。5.2.5生物农药和化学农药的施用技术5.2.5.1防治指标

在采取农业防治、物理防治措施控制后,第一代幼虫量每平方来茶丛4头以上:第二代幼虫量每平方米茶丛7头以上,可用农药控制。实际应用中,还应根据当地当时茶园天敌种类和数量进行适当调整。

5.2.5.2防治适期

一龄和二龄幼虫达幼虫总数的80%左右。5.2.5.3严格按照GB4285、GB/T8321的要求控制施药量与安全间隔期,见附录D。5.2.5.4宜一药多治,与不同农药的合理混用、轮换使用。5.2.5.5宜低容量侧位喷雾。可利用虫体假死性,喷雾前先振落虫体,然后重点对地面喷雾。5

DB34/T327—2003

附录A

(资料性附录)

安徽省茶区茶黑毒蛾各代各虫态发生期安徽省茶区茶黑毒蛾各代各虫态发生期见表A.1。表A.1安徽省茶区茶黑毒蛾各代各虫态发生期代别

上年10上-当年3下

5下-6中

7上-7下

8中-9中

4上-5中

6上-7上

7中-8下

8下-10上

附录B

(资料性附录)

5上-5下

6下-7中

8上-8下

9中-10下

茶黑毒蛾各龄幼虫特征(幼虫龄期划分依据)体长2.5mm-3.5mm,体淡黄至暗褐色,体毛稀少。龄

单位为月

5下-6中

7上-7下

8中-9中

10上-11上

二龄体长6.0mm-8.0mm,体暗褐色,前胸背板可见,但不清晰,第一腹节至第三腹节背上始现棕黑色毛簇。

体长10.0mm-13.0mm,前胸背板棕黑色,背线清晰,第一腹节至第四腹节棕黑色毛簇增大,第八腹节毛簇明显增长。

体长14.0mm-23.0mm,“人”字形的头盖缝十分清楚,第一腹节至第四腹节毛簇增大呈毛刷状,但不整齐。

五、六龄体长24.0mm-32.0mm,第一腹节至第四腹节刷状毛簇增大且长短一致,排列整齐。附录C

(资料性附录)

茶黑毒蛾卵孵高峰期和防治适期预测方法C.1越冬代以外的其它代卵孵高峰期预测方法卵孵高峰期=上一代成虫高峰期+产卵前期+当代卵平均历期C.2防治适期预测方法

防治适期=当代卵孵高峰期+当代一龄幼虫历期+当代二龄幼虫历期C.3茶黑毒蛾部分发育历期见表C.1茶黑毒蛾部分发育历期

产卵前期

卵历期

越冬期

金品伙伴网httn

平均历期

龄幼虫期

单位为天

二龄幼虫期

附录D

(规范性附录)

茶园防治茶黑毒蛾可使用的农药品种及其安全标准茶园防治茶黑毒蛾可使用的农药品种及其安全标准如表D.1表D.1茶园防治茶黑毒蛾可使用的农药品种及其安全标准农药品种

Bt制剂(1600国际单位)

0.36%苦参碱乳油

2.5%溴氰菊酯乳油

10%氯氰菊酯乳油

80%敌敌畏乳油

2.5%联苯菊酯乳油

20%除虫腺悬浮剂

使用剂量

g(ml)/667m

75-100

稀释倍数

4000-6000

4000-6000

800-1000

3000-6000

安全间隔天数

http://foodmate.net/DB34/T327—2003

施药方法、每季最多使

用次数

喷雾1次

喷雾1次

喷雾1次

喷雾1次

喷雾1次

喷雾1次

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

DB34/T327—2003

茶黑毒蛾

测报调查和防治技术

2003-04-09发布

安徽省质量技术监督局

今日纯伴网

2003-04-09实施

范围·

规范性引用文件

术语和定义·

测报调查

附录A(资料性附录)

附录B(资料性附录)

附录C(资料性附录)

附录D(规范性附录)

安徽省茶区茶黑毒蛾各代各虫态发生期·茶黑毒蛾各龄幼虫特征(幼虫龄期划分依据)茶黑毒蛾卵孵高峰期和防治适期预测方法·茶园防治茶黑毒蛾可使用的农药品种及其安全标准http://foodm

DB34/T327-2003

DB34/T327-2003

茶黑毒蛾是我省茶区主要茶树害虫之一,严重影响茶叶的质量和产量。为了准确地调查茶黑毒蛾的发生情况,及时进行预测预报,并选择适当的防治指标和科学的防治方法,特制定本标准。本标准的编写格式按GB/T1.1一2000《标准化工作导则》的有关规定。本标准于2003年4月9日发布。

本标准由安徽省农业委员会提出,安徽省农业标准化技术委员会归口。本标准起草单位:安徽省农业科学院茶叶研究所本标准起草人:周坚、倪皖莉、程鸣珂I

http://foodmate.net/1范围

茶黑毒蛾调查测报和防治技术

本标准规定了茶黑毒蛾的测报调查与防治技术,本标准适用于安徽省茶区茶黑毒蛾的测报调查与防治。2规范性引用文件

DB34/T327—2003

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB4285农药安全使用标准

GB/T8321农药合理使用准则

NY/T393-2000绿色食品农药使用准则NY/T5018-2001无公害食品茶叶生产技术规程3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。3.1

防治指标(经济值)controlindex(economicthreshold)害虫为害后所造成的损失达到防治费用时的种群密度的数值。3.2

防治适期suitabledateforcontrol害虫生长过程中,最适合进行防治的时期。3.3

安全间隔期safetyinterval

茶树上最后一次施用农药(两种或两种以上的农药则单独计)至采收并加工成安全食用茶叶所需要间隔的最少天数。

4测报调查

4.1卵块密度及孵化进度调查

4.1.1于各代卵发生期调查,参见附录A。4.1.2建议调查次数为:越冬卵块调查于上一年11月和当年3月各一次,其它各代为3天一次。4.1.3根据当地茶园类型,选择有代表性地块作为调查茶园,每类型选调查茶园667m(1亩)左右,宜采用平行跳跃式取样法,每调查茶园取样点不少于30个,每样点1m茶丛。DB34/T327—2003

4.1.4查样点茶丛中下部叶背面卵块数、被寄生卵块数,同时随机标定叶片上茶黑毒蛾卵块不少于50块:查孵化卵块数,记录于表1,按公式(1)计算卵块密度。按公式(2)计算卵块寄生率,按公式(3)计算卵块孵化率。

式中:

B--卵块密度,单位为块每平方米;b--各样点卵块数:

ni一调查样点数;

Si--每样点茶丛面积,单位为平方米。Eb

G = 100 ×

式中:

G一卵块寄生率,单位为%;

g一各样点被寄生卵块数:

b--各样点卵块数。

F=100×

式中:

F--卵块孵化率,单位为%:

f--孵化卵块数;

mi标定卵块数。

茶黑毒蛾卵块密度及孵化进度调查记录表地块:

每样点

面积m

4.2幼虫虫口密度及发育进度调查4.2.1幼虫虫口密度调查

卵块数

被寄生

卵块数

4.2.1.1于各代幼虫发生期调查,参见附录A。4.2.1.2建议调查次数为5天一次。卵块

卵块数

卵块数

4.2.1.3根据当地茶园类型,选择有代表性地块作为调查茶园,每类型选调查茶园667m(1亩)左右。4.2.1.4害虫发生中心明显的调查茶园,先查茶园的发虫中心个数,作上标记,然后随机抽查10%-20%的发虫中心的虫口数、天敌数和感病虫口数,记录于表2,按公式(4)计算幼虫虫口密度。dim2

式中:

Di--幼虫虫口密度,单位为头每平方米;2

bttr

di—被抽查发虫中心总虫口数;m2调查茶园发虫中心总数:

m3--被抽查发虫中心数:

S2--调查茶园面积,单位为平方米;k--调查茶园茶树覆盖度。

DB34/T327—2003

4.2.1.5害虫发生中心不明显的调查茶园,宜采用平行跳跃式取样法,每调查茶园取样点不少于30个,每样点1m茶丛。查样点茶丛幼虫数、天敌数和感病虫口数,记录于表2。按公式(5)计算幼虫虫口密度。

式中:

D2--幼虫虫口密度,单位为头每平方米;dz各样点茶丛幼虫数;

n2—调查样点数:

S3每样点茶丛面积,单位为平方米。表2

茶黑毒蛾幼虫虫口密度调查记录表地块:

发虫中心

抽查中

注:a填入寄生性天敌、捕食性天敌和感病虫口数。4.2.2幼虫发育进度调查

每样点

结合幼虫虫口密度调查同时进行,随机抽查茶丛上的幼虫,总数不少于50头,逐头分龄,幼虫龄期划分依据参见附录B,记录于表3。按公式(6)计算各龄级幼虫占幼虫总数的百分率,C=100×

式中:

C一某龄级幼虫百分率,单位为%:ci--某龄级幼虫头数;

m抽查幼虫总数。

表3茶黑毒蛾幼虫发育进度调查记录表地块:

龄幼虫

百分率%

bttr

二龄幼虫

百分率%

三龄以上幼虫免费标准bzxz.net

百分率%

DB34/T327—2003

4.3幼虫普查

根据4.1的调查结果,于各代卵孵高峰后7天左右进行。选择不同类型茶园不少于5块,每块面积667m左右,宜采用平行跳跃式取样法,每调查茶园取样点10个-20个,每样点1m茶丛。查样点茶丛上幼虫头数并分龄,记录于表4,按公式(5)计算幼虫虫口密度,按公式(6)计算各龄级幼虫占幼虫总数的百分率。

茶黑毒蛾幼虫量普查记录表

样点数

4.4蛹羽化进度及成虫发生量调查4.4.1羽化进度调查

4.4.1.1于各代成虫期调查,参见附录A。4.4.1.2建议调查次数为每天一次。百分

幼虫头数

4.4.1.3宜采用灯光诱峨法。每晚十七时至次日天亮黑光灯诱蛾,上午查诱蛾量,记录于表5。按公式(7)计算羽化进度,羽化率达16%左右时,即为成虫始盛期:羽化率达50%左右时,即为成虫高峰期:羽化率达80%左右时,即为成虫盛末期。H=100X

式中:

H--羽化率,单位为%:

h一开始日至计算日的累加诱蛾量;w-某代全部诱蛾总量。

4.4.2成虫发生量调查

4.4.2.1于各代成虫期调查,参见附录A。4.4.2.2建议调查次数为5天一次。h

4.4.2.3根据当地茶园类型,选择代表性地块作为调查茶园,每类型选择调查茶园667m2(1亩)左右,宜采用平行跳跃式取样法,每调查茶园取样点不少于30个,每样点1m茶丛。4.4.2.4宜采用拍打茶丛法,即拍打茶丛,赶飞成虫,清点成虫数量,记录于表5。成虫量最多的日期为成虫高峰日。

表5茶黑毒蛾蛹羽化进度及成虫发生量调查记录表黑光灯诱蛾

4.5测报

雌成虫

雄成虫

拍打茶丛

样点数

茶黑毒蛾卵孵高峰期和防治适期预测方法参见附录C。4

bttr

成虫数

5防治

5.1防治宗旨

5.1.1坚持“预防为主,综合治理”的原则,维持茶园生态系的平衡和生物多样性。DB34/T327—2003

5.1.2当虫害发生未达到防治指标时,宜采用农业防治、物理防治、生物防治的手段进行控制,当虫害发生达到防治指标时,宜采用化学防治与其它防治措施相结合的综合防治手段,将茶黑毒蛾控制在允许的经济阈值之下,将农药残留降低到规定的范围。5.2防治方法

5.2.1农业防治

5.2.1.1结合茶园耕管理,清除茶树基部枯枝落叶,消灭卵及。5.2.1.2通过修剪控制茶树高度,减轻危害。5.2.2物理防治

5.2.2.1人工捕杀。

5.2.2.2利用成虫趋光性,于成虫期黑光灯诱杀,5.2.3生物防治

5.2.3.1注意保护和利用当地茶园中的蜘蛛、飘虫、寄生蜂等有益生物,减少人为因素对天敌的伤害。5.2.3.2宜使用生物源农药,如微生物源农药和植物源农药,推荐使用Bt制剂。5.2.4化学防治

5.2.4.1做好早期局部防治,尽量不全面施药。5.2.4.2严格按制订的防治指标,掌握防治适期施药。5.2.4.3有限制使用高效、低毒、低残留农药品种,禁止使用滴滴涕、六六六、对硫磷(1605)、甲基对硫磷(甲基1605)、甲胺磷、氧化乐果、五氯酚钠、杀虫胀、克百威、三氯杀螨醇、水胺硫磷、氰戊菊酯、来福灵及其混剂等高毒高残留农药。5.2.4.4推荐使用药剂为:苦参碱、溴氰菊酯、氯氰菊酯、敌敌畏、联苯菊酯、除虫脲。5.2.5生物农药和化学农药的施用技术5.2.5.1防治指标

在采取农业防治、物理防治措施控制后,第一代幼虫量每平方来茶丛4头以上:第二代幼虫量每平方米茶丛7头以上,可用农药控制。实际应用中,还应根据当地当时茶园天敌种类和数量进行适当调整。

5.2.5.2防治适期

一龄和二龄幼虫达幼虫总数的80%左右。5.2.5.3严格按照GB4285、GB/T8321的要求控制施药量与安全间隔期,见附录D。5.2.5.4宜一药多治,与不同农药的合理混用、轮换使用。5.2.5.5宜低容量侧位喷雾。可利用虫体假死性,喷雾前先振落虫体,然后重点对地面喷雾。5

DB34/T327—2003

附录A

(资料性附录)

安徽省茶区茶黑毒蛾各代各虫态发生期安徽省茶区茶黑毒蛾各代各虫态发生期见表A.1。表A.1安徽省茶区茶黑毒蛾各代各虫态发生期代别

上年10上-当年3下

5下-6中

7上-7下

8中-9中

4上-5中

6上-7上

7中-8下

8下-10上

附录B

(资料性附录)

5上-5下

6下-7中

8上-8下

9中-10下

茶黑毒蛾各龄幼虫特征(幼虫龄期划分依据)体长2.5mm-3.5mm,体淡黄至暗褐色,体毛稀少。龄

单位为月

5下-6中

7上-7下

8中-9中

10上-11上

二龄体长6.0mm-8.0mm,体暗褐色,前胸背板可见,但不清晰,第一腹节至第三腹节背上始现棕黑色毛簇。

体长10.0mm-13.0mm,前胸背板棕黑色,背线清晰,第一腹节至第四腹节棕黑色毛簇增大,第八腹节毛簇明显增长。

体长14.0mm-23.0mm,“人”字形的头盖缝十分清楚,第一腹节至第四腹节毛簇增大呈毛刷状,但不整齐。

五、六龄体长24.0mm-32.0mm,第一腹节至第四腹节刷状毛簇增大且长短一致,排列整齐。附录C

(资料性附录)

茶黑毒蛾卵孵高峰期和防治适期预测方法C.1越冬代以外的其它代卵孵高峰期预测方法卵孵高峰期=上一代成虫高峰期+产卵前期+当代卵平均历期C.2防治适期预测方法

防治适期=当代卵孵高峰期+当代一龄幼虫历期+当代二龄幼虫历期C.3茶黑毒蛾部分发育历期见表C.1茶黑毒蛾部分发育历期

产卵前期

卵历期

越冬期

金品伙伴网httn

平均历期

龄幼虫期

单位为天

二龄幼虫期

附录D

(规范性附录)

茶园防治茶黑毒蛾可使用的农药品种及其安全标准茶园防治茶黑毒蛾可使用的农药品种及其安全标准如表D.1表D.1茶园防治茶黑毒蛾可使用的农药品种及其安全标准农药品种

Bt制剂(1600国际单位)

0.36%苦参碱乳油

2.5%溴氰菊酯乳油

10%氯氰菊酯乳油

80%敌敌畏乳油

2.5%联苯菊酯乳油

20%除虫腺悬浮剂

使用剂量

g(ml)/667m

75-100

稀释倍数

4000-6000

4000-6000

800-1000

3000-6000

安全间隔天数

http://foodmate.net/DB34/T327—2003

施药方法、每季最多使

用次数

喷雾1次

喷雾1次

喷雾1次

喷雾1次

喷雾1次

喷雾1次

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 其它标准

- 热门标准

- 地方标准

- DB32/T2707-2014 水利工程施工质量项目法人委托检测规范

- DB34/T146-1997 三练薄荷素油

- DB33758-2015 棉纱单位产品可比综合电耗限额及计算方法

- DB53/T272.9-2008 楚雄烤烟综合标准 第9部分: 烤烟苗期病毒病防控技术规程

- DB4209/T23——2021 地理标志证明商标孝感早蜜桃

- DB33/T726-2008 狮头系列金鱼亲鱼培育及繁殖技术规范

- DB34/T415-2004 皖南三黄鸡青年鸡饲养管理规程

- DB34/T840-2008 花鱼骨人工繁殖技术操作规程

- DB13/T1163-2009 公共厕所服务管理规范

- DB36/T655-2012 公路填砂路基施工技术规范

- DB212391-2014 食品安全地方标准 酸菜

- DB33/T729-2015 建德苞茶生产技术规范

- DB52/T986-2015 地理标志产品 凯里红酸汤

- DBS610013-2016 食品安全地方标准 油茶

- DB42/T1835——2022 马尾松林健康经营技术规程

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2