- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 国家标准(GB) >>

- GB/T 4789.16-1994 食品卫生微生物学检验 常见产毒霉菌的鉴定

标准号:

GB/T 4789.16-1994

标准名称:

食品卫生微生物学检验 常见产毒霉菌的鉴定

标准类别:

国家标准(GB)

标准状态:

已作废-

发布日期:

1994-03-18 -

实施日期:

1994-09-01 -

作废日期:

2004-01-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

250.15 KB

部分标准内容:

GB 4789.16—1994

中华人民共和国国家标准

食品卫生微生物学检验

常见产毒霉菌的鉴定

Microbiological examination of food hygieneIdentification ofcommonmycotoxinproducingfungiGB4789.16——1994

1主题内容与适用范围

本标准规定了食品中常见的产毒霉菌的鉴定方法。本标准适用于曲霉属、青霉属、镰刀菌属及其他菌属的产毒菌种的鉴定。2引用标准

GB4789.28食品卫生微生物学检验染色法、培养基和试剂3设备和材料

3.1显微镜。

3.2目镜测微计。

3.3物镜测微计。

3.4温箱。

3.5冰箱。

无菌接种罩。

放大镜。

酒精灯。

接种钩针。

分离针。

滴瓶。

载物玻片。

盖玻片:18mm×18mm。

小刀。

培养基和试剂

4.1乳酸-苯酚液:按GB4789.28中3.24规定。4.2

察氏培养基:按GB4789.28中4.77规定。马铃薯-葡萄糖琼脂培养基:按GB4789.28中4.79规定。4.3

4。4马铃薯琼脂培养基:按GB4789.28中4.80规定。4.5玉米粉琼脂培养基:按GB4789.28中4.82规定。5操作步骤

5.1菌落的观察:为了培养完整的巨大菌落以供观察记录,可将纯培养物点植于平板上。方法是:将平板倒转,向上接种一点或三点,每菌接种两个平板,倒置于2528℃温箱中进行培养。当刚长出小菌落时,取出一个平血,以无菌操作,用小刀将菌落连同培养基切下1cm×2cm的小块,置菌落一侧,继续培养,于5~14d进行观察。此法代替小培养法,可直接观察子实体着生状态。5。2斜面观察:将霉菌纯培养物划线接种(曲霉、青霉)或点种(链刀菌或其中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

他菌)于斜面,培养5~14d,观察菌落形态,同时还可以将菌种管置显微镜下用低倍镜直接观察孢子的形态和排列。5.3制片:取载玻片加乳酸-苯酚液一滴,用接种针钩取一小块霉菌培养物,置乳酸-苯酚液中,用两支分离针将培养物撕开成小块,切忌涂沫,以免破坏霉菌结构。然后加盖玻片,如有气泡,可在酒精灯上加热排除。制片时最好是在接种罩内操作,以防孢子飞扬。

5.4镜检:观察霉菌的菌丝和孢子的形态和特征、孢子的排列等,并做详细记录。

5.5报告:根据菌落形态及镜检结果,参照以下各种霉菌的形态描述及检索表,确定菌种名称。

6各种霉菌的形态特征

6.1曲霉属(Aspergillus)

本属的产毒霉菌主要包括黄曲霉、寄生曲霉、杂色曲霉、构巢曲霉和棕曲霉。这些霉菌的代谢产物为黄曲霉毒素、杂色曲霉素和棕曲霉毒素。曲霉属的颜色多样,而且比较稳定。营养菌丝体由具横隔的分枝菌丝构成,无色或有明亮的颜色,一部分埋伏型,一部分气生型。分生孢子梗大都无横隔,光滑、粗糙或有麻点。梗的项端膨大形成棍棒形、椭圆形、半球形或球形的项囊,在项囊上生出一层或二层小梗,双层时下面一层为梗基,每个梗基上再着生两个或几个小梗。从每个小梗的项端相继生出一串分生孢子。由项囊、小梗以及分生孢子链构成一个头状体的结构,称为分生孢子头。分生孢子头有各种不同颜色和形状,如球形、放射形、棍棒形或直柱形等。曲霉属只少数种形成有性阶段,产生封闭式的闭囊壳。某些种产生菌核或菌核结构。少数种可产生不同形状的壳细胞。

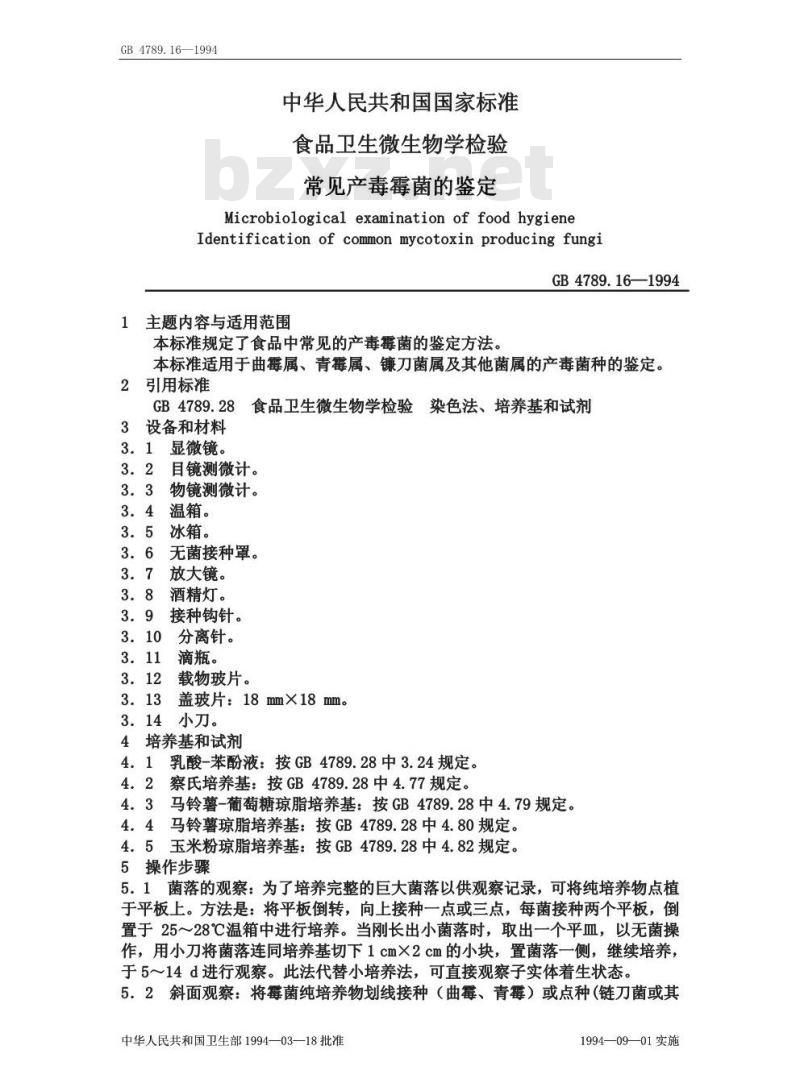

6.1.1黄曲霉(A.flavus)

属于黄曲霉群。在察氏琼脂培养基上菌落生长较快,10~14d直径3~4或4~7cm,最初带黄色,然后变为黄绿色,老后颜色变暗,平坦或有放射状沟纹,反面无色或带褐色。在低倍显微镜下观察可见分生孢子头蔬松放射状,继变为疏蔬松柱状。分生孢子梗多从基质生出,长度一般小于1mm。有些菌丝产生带褐色的菌核。制片镜检观察可见分生孢子梗极粗糙,直径10~20um。顶囊烧瓶形或近球形,直径10~65μm,一般多为2545um。全部顶囊着生小梗,小梗单层、双层或单、双层同时生在一个顶囊上;梗基6~10m4~5.5m。小梗6.5~10mm×3~5um。分生孢子球形、近球形或稍作洋梨形,3~6um,粗糙(见图1)。黄曲霉产生典曲霉毒素,该毒素能引起动物急性中毒死亡,如长期食用含微量黄曲霉毒素的食物,能引起肝癌。图1黄曲莓

1一双层上梗的分生抱子头;2一单层小梗的分生孢子头;3一分生孢子梗的基部(足细胞);4一双层小梗的细微结构;5一分生孢子

中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

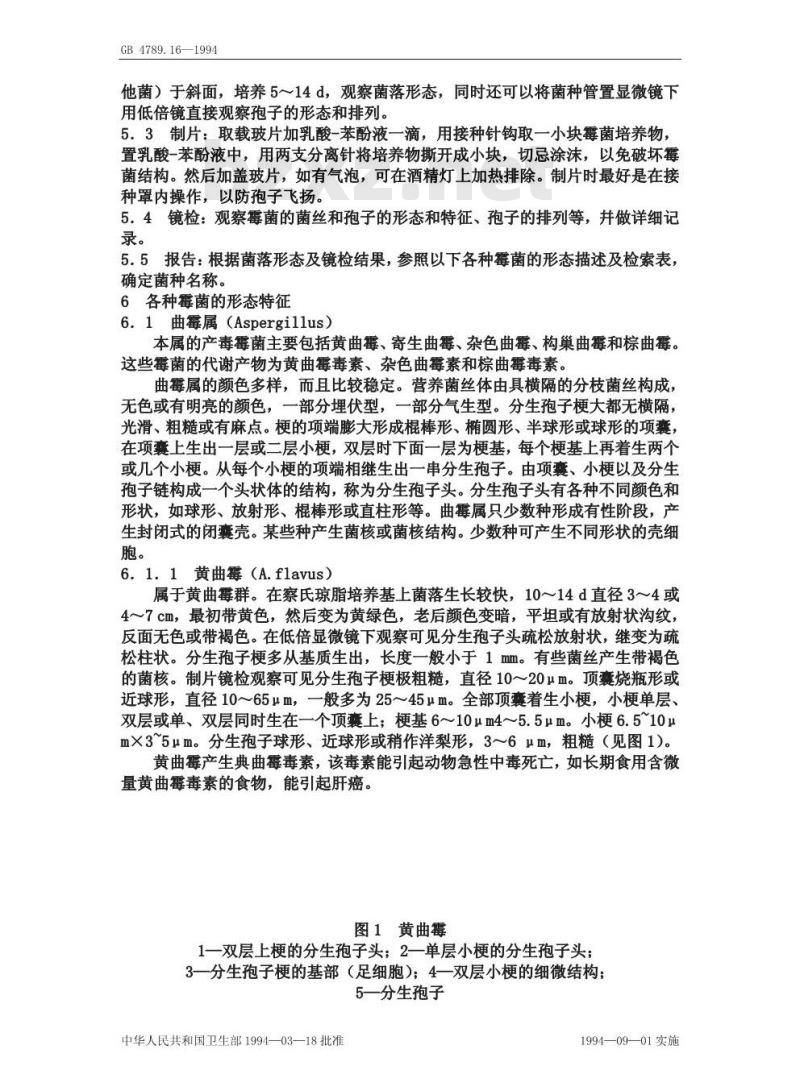

6.1.2寄考曲霉(A.parasiticus)亦属于黄曲霉群,8~10d菌落2.5~4cm,平坦或带放射状沟纹,幼时带黄色,老后呈暗绿色,反面奶油色至淡褐色。低倍显微镜下观察见分生孢子头疏松放射状,直径400~500um,分生孢子梗长短不一,一般为200~1000μm,制片镜检观察,见分生孢子梗光滑或粗糙,近顶囊处宽10~12μm,顶囊近球形或烧瓶形或杆状,直径20~35μm,小梗单层,7~9μm×3~4μm,排列紧密。分生孢子球形,极粗糙,具小刺,直径3.55.5um,未报道过产生菌核。寄生曲霉的菌株都能产生黄曲霉毒素。6.1.3杂色曲霉(A.versicolor)属于杂色曲霉群。在察氏琼脂培养基上菌落生长局限,14d直径2~3cm,绒状、絮状或两者同时存在。颜色变化相当广泛,不同菌系可能局部淡绿、灰绿、浅黄甚至粉红色;反面近于无色至黄橙色或玫瑰色。有的菌落有无色至紫红色的液滴。分生孢子头疏松放射状,大小为100~125um。分生孢子梗长度可达500~700um,宽12~16μm,光滑,无色或略带黄色。顶囊半椭圆形至半球形,上半部或四分之三部位上着生小梗。小梗双层,梗基5.5~8μm×3μm,小梗5~7.5μm×2~2.5μm,分生孢子球形,粗糙,直径2.5~3μm或稍大。有些菌系产生球形的壳细胞(见图2)。杂色曲霉产生杂色曲霉素,该毒素引起肝和肾的损害,并能引起肝癌。图2杂色曲霉

1一分生抱子头;2一分生孢子;3一壳细胞6.1.4构巢曲霉(A.nidulans)

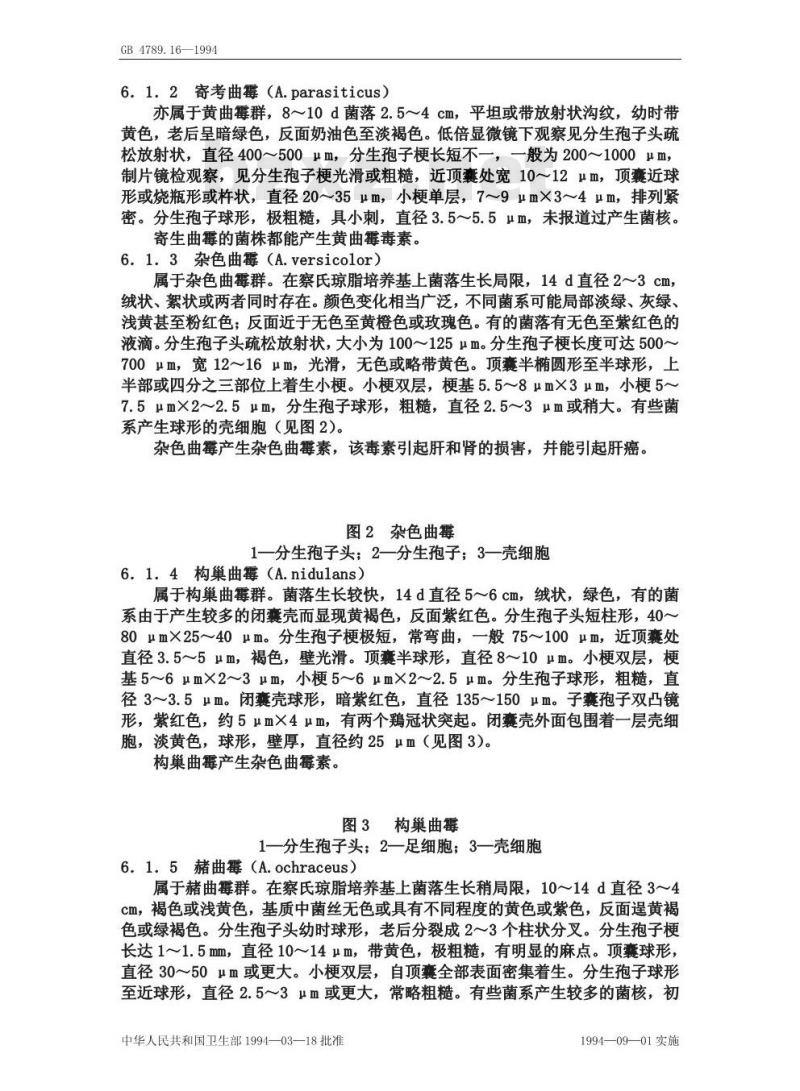

属于构巢曲霉群。菌落生长较快,14d直径56cm,绒状,绿色,有的菌系由于产生较多的闭囊壳而显现黄褐色,反面紫红色。分生孢子头短柱形,40~80μm×2540μm。分生孢子梗极短,常弯曲,一般75~100μm,近顶囊处直径3.5~5μm,褐色,壁光滑。顶囊半球形,直径8~10μm。小梗双层,梗基5~6μm×2~3um,小梗5~6μm×2~2.5m。分生孢子球形,粗糙,直径3~3.5μm。闭囊壳球形,暗紫红色,直径135150μm。子囊孢子双凸镜形,紫红色,约5μm×4um,有两个鷄冠状突起。闭囊壳外面包围着一层壳细胞,淡黄色,球形,壁厚,直径约25μm(见图3)。构巢曲霉产生杂色曲霉素。

图3构巢曲霉

1一分生孢子头;2一足细胞;3一壳细胞6.1.5赭曲霉(A.ochraceus)

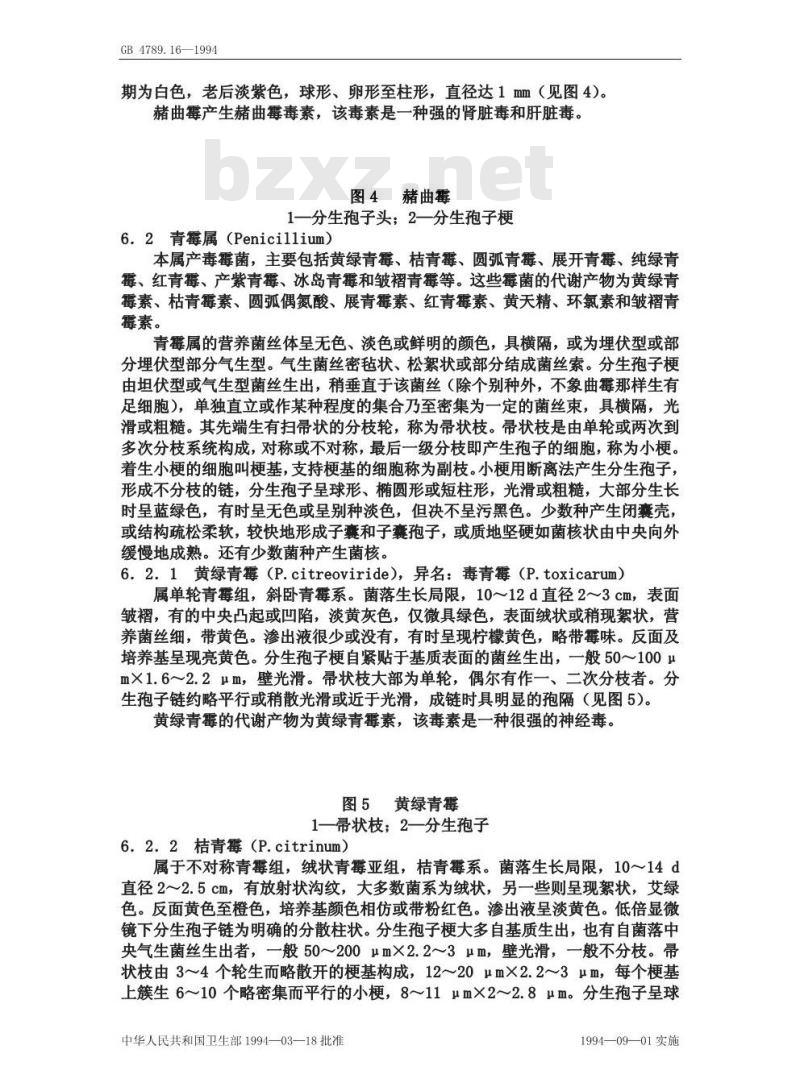

属于赭曲霉群。在察氏琼脂培养基上菌落生长稍局限,10~14d直径3~4Cm,褐色或浅黄色,基质中菌丝无色或具有不同程度的黄色或紫色,反面黄褐色或绿褐色。分生孢子头幼时球形,老后分裂成2~3个柱状分叉。分生孢子梗长达1~1.5mm,直径10~14um,带黄色,极粗糙,有明显的麻点。顶囊球形,直径30~50μm或更大。小梗双层,自顶囊全部表面密集着生。分生孢子球形至近球形,直径2.53μm或更大,常略粗糙。有些菌系产生较多的菌核,初中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

期为白色,老后淡紫色,球形、卵形至柱形,直径达1mm(见图4)。猪曲霉产生猪曲霉毒素,该毒素是一种强的肾脏毒和肝脏毒。图4赭曲霉

1一分生孢子头;2一分生孢子梗6.2青霉属(Penicillium)

本属产毒霉菌,主要包括黄绿青霉、桔青霉、圆弧青霉、展开青霉、纯绿青霉、红青霉、产紫青霉、冰岛青霉和皱褶青霉等。这些霉菌的代谢产物为黄绿青霉素、枯青霉素、圆弧偶氮酸、展青霉素、红青霉素、黄天精、环氯素和皱褶青莓素。

青霉属的营养菌丝体呈无色、淡色或鲜明的颜色,具横隔,或为埋伏型或部分埋伏型部分气生型。气生菌丝密毡状、松絮状或部分结成菌丝索。分生孢子梗由坦伏型或气生型菌丝生出,稍垂直于该菌丝(除个别种外,不象曲霉那样生有足细胞),单独直立或作某种程度的集合乃至密集为一定的菌丝束,具横隔,光滑或粗糙。其先端生有扫常状的分枝轮,称为常状枝。帚状枝是由单轮或两次到多次分枝系统构成,对称或不对称,最后一级分枝即产生孢子的细胞,称为小梗。着生小梗的细胞叫梗基,支持梗基的细胞称为副枝。小梗用断离法产生分生孢子,形成不分枝的链,分生孢子呈球形、椭圆形或短柱形,光滑或粗糙,大部分生长时呈蓝绿色,有时呈无色或呈别种淡色,但决不呈污黑色。少数种产生闭囊壳,或结构疏松柔软,较快地形成子囊和子囊孢子,或质地坚硬如菌核状由中央向外缓慢地成熟。还有少数菌种产生菌核。6.2.1黄绿青霉(P.citreoviride),异名:毒青霉(P.toxicarum)属单轮青霉组,斜卧青霉系。菌落生长局限,10~12d直径2~3cm,表面皱褶,有的中央凸起或凹陷,淡黄灰色,仅微具绿色,表面绒状或稍现絮状,营养菌丝细,带黄色。渗出液很少或没有,有时呈现柠檬黄色,略带霉味。反面及培养基呈现亮黄色。分生孢子梗自紧贴于基质表面的菌丝生出,一般50~100μmX1.6~2.2μm,壁光滑。帚状枝大部为单轮,偶尔有作一、二次分枝者。分生孢子链约略平行或稍散光滑或近于光滑,成链时具明显的孢隔(见图5)。黄绿青霉的代谢产物为黄绿青霉素,该毒素是一种很强的神经毒。图5黄绿青霉bzxz.net

1一帚状枝;2一分生孢子

6.2.2桔青霉(P.citrinum)

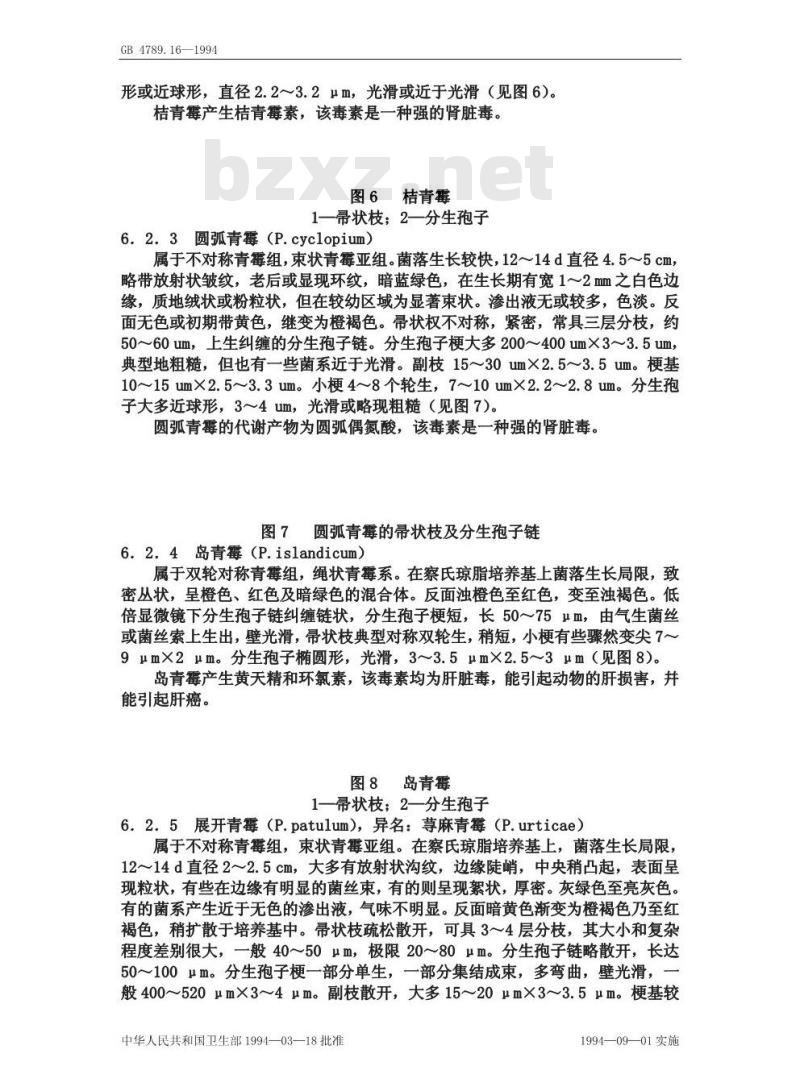

属于不对称青霉组,绒状青霉亚组,桔青霉系。菌落生长局限,10~14d直径2~2.5cm,有放射状沟纹,大多数菌系为绒状,另一些则呈现絮状,艾绿色。反面黄色至橙色,培养基颜色相仿或带粉红色。渗出液呈淡黄色。低倍显微镜下分生孢子链为明确的分散柱状。分生孢子梗大多自基质生出,也有自菌落中央气生菌丝生出者,一般50200μm×2.2~3μm,壁光滑,一般不分枝。常状枝由3~4个轮生而略散开的梗基构成,12~20μm×2.2~3um,每个梗基上簇生6~10个略密集而平行的小梗,8~11um×2~2.8μm。分生孢子皇球中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

形或近球形,直径2.2~3.2um,光滑或近于光滑(见图6)。桔青霉产生桔青霉素,该毒素是一种强的肾脏毒。图6桔青霉

1一帚状枝;2一分生孢子

6.2.3圆弧青霉(P.cyclopium)属于不对称青霉组,束状青霉亚组。菌落生长较快,12~14d直径4.5~5cm,略带放射状皱纹,老后或显现环纹,暗蓝绿色,在生长期有宽1~2mm之白色边缘,质地绒状或粉粒状,但在较幼区域为显著束状。渗出液无或较多,色淡。反面无色或初期带黄色,继变为橙褐色。帚状权不对称,紧密,常具三层分枝,约50~60um,上生纠缠的分生孢子链。分生孢子梗大多200~400um×3~3.5um,典型地粗糙,但也有一些菌系近于光滑。副枝15~30um×2.5~3.5um。梗基10~15um×2.5~3.3um。小梗4~8个轮生,7~10um×2.2~2.8um。分生孢子大多近球形,3~4um,光滑或略现粗糙(见图7)。圆弧青霉的代谢产物为圆弧偶氮酸,该毒素是一种强的肾脏毒。图7圆弧青霉的帚状枝及分生孢子链6.2.4岛青霉(P.islandicum)

属于双轮对称青霉组,绳状青霉系。在察氏琼脂培养基上菌落生长局限,致密丛状,呈橙色、红色及暗绿色的混合体。反面浊橙色至红色,变至浊褐色。低倍显微镜下分生孢子链纠缠链状,分生孢子梗短,长50~75um,由气生菌丝或菌丝索上生出,壁光滑,常状枝典型对称双轮生,稍短,小梗有些骤然变尖7~9μm×2μm。分生抱子圆形,光滑,3~3.5μm×2.53μm(见图8)。岛青霉产生黄天精和环氯素,该毒素均为肝脏毒,能引起动物的肝损害,并能引起肝癌。

图8岛青霉

1一帚状枝;2一分生孢子

6.2.5展开青霉(P.patulum),异名:尊麻青霉(P.urticae)属于不对称青霉组,束状青霉亚组。在察氏琼脂培养基上,菌落生长局限,12~14d直径2~2.5cm,大多有放射状沟纹,边缘陡峭,中央稍凸起,表面呈现粒状,有些在边缘有明显的菌丝束,有的则呈现絮状,厚密。灰绿色至亮灰色。有的菌系产生近于无色的渗出液,气味不明显。反面暗黄色渐变为橙褐色乃至红褐色,稍扩散于培养基中。常状枝疏松散开,可具3~4层分枝,其大小和复杂程度差别很大,一般40~50um,极限20~80um。分生孢子链略散开,长达50~100um。分生孢子梗一部分单生,一部分集结成束,多弯曲,壁光滑,一般400~520um×3~4μm。副枝散开,大多15~20μm×3~3.5μm。梗基较中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

短,大多为7~9um×3~3.5um。小梗短,4.5~6.5μm×2~2.5m,8~10个密集一簇。分生孢子椭圆形,后变为近球形,长轴2.53μm,光滑(见图9。

展开青霉产生展青霉素,该毒素能引起动物中毒死亡。皮下反复注射展青霉素,可引起注射部位的肉瘤。展青霉素也是一种神经毒。图9展开青霉的帚状枝及分生孢子链6.2.6纯绿青霉(P.viridicatum)属于不对称青霉组,束状青霉亚组,纯绿青霉系。菌落生长局限,12~14d直径2.5~3.5cm,亮黄绿色,有时有狭的带蓝绿色的带紧邻于白色边缘的内侧,极厚,通常为显著的粒状,老年时变为浊褐色。反面纯淡黄色至纯褐色。帚状枝正常的有三层分枝,常常副枝及梗基生在同一高度。分生孢子梗大部分直径3.5~4.5μm,但有时达6μm,粗糙至很粗糙。小梗7~10μm×2.5~3μm。分生孢子椭圆形,达4.5um×3.3μm,或亚球形,直径约3.5μm,略粗糙,成纠缠链状或不确定的直柱状(见图10)。纯绿青霉产生赭曲霉毒素和桔青霉素。图10纯绿青霉

1—常状枝;2一分生孢子

6.2.7皱褶青霉(P.rugulosum)属于对称二轮青霉组,皱褶青霉系。菌落生长局限,12~14d直径1.0~1.5cm,几为绒毛状至一定的絮状,浓绿继变为稍灰色。反面最初无色,慢慢变为深色至橙色的点状及块状,在斜面培养时尤以边缘为然。常状枝大部分典型,但也常常不规则。梗基长短不一。分生孢子梗光滑,直径2.5~3m。小梗10~12μm×1.8~2μm。分生孢子呈椭圆形,显著地粗糙,3~3.5m×2.5~3um,生成纠缠链状(见图11)。

皱褶青霉产生皱褶青霉素,该毒素是一种肝脏毒。图11皱褶青霉的帚状枝和分生孢子6.2.8产紫青霉(P.purpurogenum)属于对称二轮青霉组,产紫青霉系。菌落生长稍局限,1214d直径1.5~2.5cm,绒状或稍呈现絮状;孢子多,在黄色至橙红色菌丝体上为深绿色,继而变为深暗绿色。反面深红色至紫红色井扩散于培养基中。分生孢子梗多自基质生出,100~150μm×2.5~3.5μm,自气生菌丝分枝而出者则较短、光滑。帚状枝为典型的双轮对称型,紧密。梗基5~8个轮生,10~14μm×2.5~3μm。小梗细长,端尖,4~6个成为紧密而平行的一簇,1012um×2~2.5m。分生孢子呈椭圆形至近球形,具厚壁,大多数菌系是粗糙的,偶而光滑,3~3.5μm×2.5~3μm(见图12)。

红色青霉(P.rubrum)与产紫青霉很类似,其区别在于它的较淡的灰绿色,中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

分生孢子光滑并几为球形。

产紫青霉和红色青霉均产生红青霉毒素,该毒素为肝脏毒。1,2一产紫青霉的帚状枝和分生孢子;3一红色青霉的常状枝和分生孢子6.3镰刀菌属(Fusarium)

本属的产毒霉菌主要包括禾谷镰刀菌、串珠镰刀菌、雪腐镰刀菌、三线镰刀刀菌、梨孢镰刀菌、拟枝孢镰刀菌、类孢镰刀菌、茄病镰刀菌和木贼镰刀菌等。这些霉菌的代谢产物为单端孢霉烯族化合物、玉米赤霉烯酮和丁烯酸内酯等。在马铃薯-葡萄糖琼脂或察氏培养基上气生菌丝发达,高0.5~1.0cm或较低为0.3~0.5cm,或更低为0.10.2cm;稀疏的气生菌丝,甚至完全无气生菌丝而由基质菌丝直接出生粘孢层,内含大量的分生孢子。大多数种小型分生孢子通常假头状着生,较少为链状着生,或者假头状和链状着生兼有。小型分生孢子生于分枝或不分枝的分生孢子梗上,形状多样,卵形、梨形、椭圆形、长椭圆形、纺锤形、披针形、腊肠形、柱形、锥形、逗点形、圆形等。1~2(3)隔,通常小型分生孢子的量较大型分生孢子为多。大型分生孢子产生在菌丝的短小爪状突起上或产生在分生孢子座上,或产生在粘孢团中;大型分生孢子形态多样,镰刀形、线形、纺锤形、披针形、柱形、腊肠形、蠕虫形、鳗鱼形,变曲、直或近于直。顶端细胞多种形态,短啄形、锥形、钩形、线形、柱形、逐渐变窄细或突然收缩。气生菌丝、子座、粘孢团、菌核可呈各种颜色,基质亦可被染成各种颜色。厚垣孢子间生或顶生,单生或多个成串或成结节状,有时也生于大型分生孢子的孢室中,无色或具有各种颜色,光滑有或粗糙。镰刀菌属的一些种,当初次分离时,只产生菌丝体,常常还需诱发产生正常的大型分生孢子以供鉴定。因此须同时接种无糖马铃薯琼脂培养基或察氏培养基等。

6.3.1串珠镰刀菌(F.moniliforme)在马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上气生菌丝呈棉絮状,蔓延,高0.2~0.8cm,有些菌株平铺或局部低陷,试管壁或菌落中央有一定程度的绳状或束状的趋势。气生菌丝的色泽随菌株及培养基而异:白色、浅粉红色、淡紫色。基质反面为较淡的黄、赭、紫红乃至蓝色,或它们之间的颜色。野生型菌株一般产孢子良好,在气生菌丝层上见有一层稍稍反光的、松散的细粉就是散落成堆的孢子。某些菌株在菌落中央产生粉红色、粉红-肉桂色的粘孢团,个别菌株则为暗蓝色,粘孢团含大量的小型分生孢子及较多的大型分生孢子。小型分生孢子呈椭圆形、纺锤形、卵形、梨形、腊肠形。透明,单细胞或有1~2个隔,直或稍弯,3~7(~14)μm×2~4.8μm(液体培养时较大为9~18μm×2.56μm)。小型生分孢子成串或假头状(见图13)。大型分生孢子为镰刀形、纺锤形、棍棒形、线形,直或稍弯。孢子两端窄细或粗细均一,或一端较锐,透明,壁薄,一般多为3~6个隔,7隔者罕见(见图13)。

3隔的大小平均为36μm×3μm;5隔的大小平均为49μm×3.1um;6隔的大小平均为56~60μm×4.5~4.8μm。在马铃薯培养基上有些菌株可产生子座,呈黄色、褐色或紫色。有些菌株还中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

可形成菌核。

子囊阶段:藤仓赤霉。

串珠镰刀菌主要寄生于禾谷类作物,如稻谷、甘蔗、玉米和高梁等,其代谢产物为串珠镰刀菌素和玉米赤霉烯酮。图13串珠镰刀菌

1一小型分生孢子;2一大型分生孢子6。3.2禾谷镰刀菌(F.graminearum)菌株在马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上菌丝棉絮状至丝状,生长茂盛,高度可达5~7mm。初期白色,然后白-玫瑰色、白-洋红色或白-砖红色,中央常遗留黄色气生菌丝区。反面深洋红色或淡砖红-赭色。菌丝分枝,有隔,透明,或浅玫瑰色,直径1.55um。一般野生型菌株在培养基上下产生孢子,但在菌丝中可见膨大细胞。膨大细胞球形或卵形,单个或成串,顶生或间生,壁薄,透明直径6~12(~14)um。大型分生孢子近镰刀形、纺锤形、披针形,稍弯,两端稍窄细,顶端细胞末端稍尖或略钝,脚胞有或无,大多数3~5隔,极少数1~2隔或6~7(~9)隔,单个孢子无色,聚集时呈浅粉红色(见图14)。大型孢子3隔28~40um×4~5(25~47×3.3~6)um5隔30~55μm×4~5.5(28~60×3.3~6)μm6~7隔45~60μm×4.5~6(40~70×4~6.5)um本种无小型分生孢子,一般无厚孢子,如有也极少,间生。子囊阶段:玉来赤霉。

禾谷镰刀菌是赤霉病麦的主要病原菌,主要引起小麦、大麦和元麦的赤霉病禾谷镰刀菌还可以感染玉米和水稻等,能产生T-2毒素、脱氧雪腐镰刀菌烯醇和玉米赤霉烯酮等。

图14禾谷镰刀菌的大型分生孢子6.3.3三线镰刀菌(F.tricinctum)在马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上,气生菌丝生长茂盛,棉絮状,呈白色、洋红色、红色至紫色。小型分生抱子散生在气生菌丝中或聚成假头状,梨形或柠檬形、卵形-椭圆形,纺锤-近披针形或稍呈镰刀形,01隔。大型分生孢子生于分生孢子梗座及气生菌丝中,镰状弯曲或椭圆形弯曲,脚胞很明显。3~5隔。3隔26~38μmX3~4.7μm

5隔34~53μm×3~4.8um

厚垣孢子呈球形,壁光滑,间生、单生或成串(见图15)。本菌主要寄生于玉米和小麦的种子上,可产生T-2毒素,丁烯酸内酯,二乙酸草镰刀菌烯醇和玉米赤霉烯酮。5三线镰刀菌

中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

1一小型分生孢子;2一大型分生孢子;3一厚垣孢子6.3.4雪腐镰刀菌(F.nivale)

在马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上,菌落呈白色、浅桃红色、粉红色至杏黄色;基质稍皇浅黄色。菌丝呈稀疏的棉絮状、蛛丝状。生长速度:4d后平均菌落直径超过1cm以上,在4℃低温发育良好,培养7~10d可检见分生孢子。分生孢子直接产生于气生菌丝中,但在某些菌株中,分生孢子可自小的分生孢子梗座上生出,粘孢团呈鲑橙色、浅橙色,干时呈肉桂色。菌丝直径1.5~5μm,瓶状小梗7~9μm×2.5~3m。分生孢子纺锤-镰刀形至香肠形弯曲,两端渐变窄,末端钝圆,基部无脚胞,有时呈楔状,典型的有(0)~1~3隔(见图16)。0隔58m×2~4um

1隔9~23Hm×2.2~4.5Hm

3隔13~16Hm×2.3~4.5Hm

本菌无厚垣孢子,子座小,透明,呈粉红至砖红色,后期变为革褐色。子囊阶段:雪腐丽赤壳。

雪腐镰刀菌在小麦、大麦和玉米等谷物上生长,可产生镰刀菌烯酮-X、雪腐镰刀菌烯醇和二乙酸雪腐镰刀菌烯醇等有毒代谢产物。图16雪腐镰刀菌的大型分生孢子6.3.5梨孢镰刀菌(F.poae)

菌株在马铃薯-葡萄糖琼脂上,气生菌丝生长良好,蛛丝状、丝状有时带粉状,高可达7~8mm,苍白-玫瑰色、浅粉红色-洋红色、洋红猪色。反面呈深浅不同的洋红色。菌丝分枝,有隔,透明,直径1.5~3(~5)m,菌丝及分生孢子梗的分枝常对生及轮生。小型分生孢子通常假头状着生,有时短链状,分生孢子脱落后使菌丝层撒铺为细粉状。小型分生孢子球形、梨形、柠檬形、倒卵形占优势,还有椭圆形、纺锤形、窄瓜子形的小型分生孢子。0~1隔,透明,光滑。球形孢子直径4~8Hm,其它形状的小孢子无隔,8~10um×3~6(5~12×2.5~8)m。

1隔12~20Hm×3~6.5(9~26×2.5~9)Hm。大型分生孢子镰刀形、披针形、纺锤形、椭圆形弯曲或近直。脚胞不明显,少数有具乳头状突起的脚胞,2~5隔,光滑,透明。

2隔15~30Hm×2.5~5Hm

3隔30~36(~40)m×4~5.2(~6)m厚垣孢子矩圆-椭圆或似椭圆形,多数间生,少数顶生、单生或数个成串,或结节状,猪黄色(见图17)。梨孢镰刀菌主要寄生于谷类,可产生T-2毒素、新茄病镰刀菌烯醇和丁烯酸内酯等。

图17梨孢镰刀菌

1一小型分生孢子;2一大型分生孢子;3一厚垣孢子6.3.6拟枝孢镰刀菌(F.sporotricoides)中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

在马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上,气生菌丝生长茂盛,棉絮状,表面稍呈粉状,初为白色,很快变为樱桃红色。菌落反面呈暗紫红色。小型分生孢子自分生孢子梗的假分枝(多芽产孢细胞)上形成,通常稍稀疏。小型分生孢子球形、梨形、椭圆形、近披针形或近镰刀形,0~1隔。大型分生孢子产于气生菌丝或分生孢子梗座中,镰刀形、纺锤一镰刀形、披针形,弯曲,有脚胞,35隔。3隔22~35m×3.64.7m

5隔37~45m×4.0~5.2m

厚垣孢子间生,单个或成对,结节状或成串(见图18)。本菌主要寄生于小麦、燕麦、玉米和甜瓜等作物,能产生T-2毒素、丁烯酸内酯和新茄病镰刀菌烯醇。

图18拟枝抱镰刀菌

1一小型分生孢子;2一大型分生孢子;3一厚垣孢子6.3.7木贼镰刀菌(F.equiseti)在马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上,气生菌丝生长较快,棉絮状,白色、乳黄色至褐色。缺乏真正的小型分生孢子。大型分生孢子纺锤一镰刀形、弧弓形、披针形,鳗状弯曲、抛物线形弯曲、双曲线形弯曲或近于直,中央细胞明显膨大,顶端细胞窄细,成长刺或线状,脚胞明显,4~7隔。3隔22~45um×3.5~5um;

5隔40~58um×3.7~5um;

7隔42~60um×4~5.9um。

厚垣孢子间生于菌丝中,成串或成结节状,有极粗的疣状突起或光滑,黄褐色或透明,单个厚垣孢子直径6~10um(见图19)。子囊阶段:错综赤霉。

木贼镰刀菌主要寄生于大豆种子和幼苗、小麦、大麦的黑麦上,能产生二醋酸草镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、新茄病镰刀菌烯醇和丁烯酸内酯。图19木贼镰刀菌

1一大型分生孢子;2一厚垣孢子6.3.8茄病镰刀菌(F.solani)

菌株在马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上,气生菌丝生长良好,棉絮状、低平,或地质学丝状、稍高。在试管壁上常有编结成菌丝绳的趋势,白色、苍白一浅紫色、苍白-浅赭色、苍白-浅黄色。反面浅赭色、浅赭-暗蓝色、浅黄奶油色。气生菌丝的粘孢团有或无,如有则呈白、褐、黄、蓝、绿色或它们之间的颜色。小型分生孢子假头状着生,椭圆形,卵圆形、长椭圆形、短腊肠形、逗点形0~1隔,光滑。4~15um×3~5um(变化幅度3~19um×2~6um)。大型分生孢子近镰刀形、纺锤一镰刀形、纺锤一披针形、纺锤一柱形、稍弯,极个别菌株有双曲线弯曲的大型孢子,在很大距离的长度上直径相等,顶端细胞短,稍窄细或变钝,脚胞有或无。大型分生孢子壁显著厚,2~5(~7)隔,以中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

3隔居多。

3隔17~44(~52)Hm×45(~7)Hm4~5隔35~55(~60)Hm×4.5~5.5(~7)m6~7隔45~65(~70)Hm×5~6.5(~7.2)Hm厚垣孢子在察氏培养基上产生,顶生或间生,单细胞或双细胞,在较少数的菌株则呈短链或结节状,表面光滑或小疣状突起,浅黄猪色,或无色,单细胞的厚垣孢子通常圆形或椭圆形,直径约7~14(~16)m(见图20)子囊阶段:红壳赤壳

茄病镰刀菌可引起蚕豆的枯萎病,还可造成多种栽培作物如花生、甜菜、马铃薯、西红柿、芝麻、玉米和小麦的根腐、茎腐和果实干腐等,并能产生新茄病镰刀菌烯醇和玉米赤霉烯酮。

图20茄病镰刀菌

1一小型分生孢子;2一大型分生孢子;3一厚垣孢子6.3.9类孢镰刀菌(F.oxysporum)菌株在马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上,气生菌丝生长良好,棉絮状或蛛丝状,通常白色、苍白、玫瑰色、浅奶油黄色、浅玫瑰一赤红色、浅紫或苍白-浅紫色。反面无色、浅猪色或微灰-浅紫色、浅猪-玫瑰色。气生菌丝有或无编结成绳状的趋势。在气生菌丝上的粘孢团有或无。粘孢团无色或浅玫瑰、赭、蓝色。菌核有或无,如有则为绿-蓝黑色或其它色。直径约0.5~0.6mm。气生菌丝有隔,分枝,透明,直径1.5~3(~5)Hm。小型分生孢子生于气生菌丝中,假头状着生,或生于粘孢团中。小型分生孢子形状可以是椭圆形、纺锤-椭圆形、近柱形,窄腊肠形、逗点形、拟肾形、卵形,具01隔,光滑,6~14m×2~3(4~18×1.8~3.5)Hm。大型分生孢子纺锤形、镰刀形、椭圆形弯曲,顶端细胞较长,逐渐窄细、稍类、很尖或稍窄钝,脚胞有或无。孢壁薄,有(1~)3~5隔,有的多达7个隔。

3隔23~45Hm×2.5~3.5(16~50×2~4.5)Hm5隔30~40μm×3~4(22~55×2.2~4.8)Hm6~7隔50~55Hm×3~4(45~60×4.8)Hm菌丝中的厚垣孢子顶生或间生,单细胞或双细胞,光滑或粗糙或有疣状突起,单细胞的厚垣孢子圆形或矩圆形,直径约5~13(~16)m(见图21)。类孢镰刀菌可寄生于玉米、小麦和大麦的种子上,可产生玉米赤霉烯酮和T-2 毒素。

图21类孢镰刀菌

1一小分生孢子和假头状着生;2一大分生孢子;3一厚垣孢子6.4木霉属(Trichoderma)

木霉生长迅速,菌落棉絮状或致密丝束状,产孢丛束区常排列成同心轮纹,菌落表颜色为不同程度的绿色,有些菌株由于产孢子不良几乎白色。菌落反面无色或有色,气味有或无,菌丝透明,有隔,分枝繁复。厚垣孢子有或无,间生于菌丝中或顶生于菌丝短侧分枝上,球形、椭圆形,无色,壁光滑。分生孢子梗为中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

菌丝的短侧枝,其上对生或互生分枝,分枝上又可继续分枝,形成二级、三级分枝,终而形成似松柏式的分枝轮廓,分枝角度为锐角或几乎直角,束生、对生、互生或单生瓶状小梗。分枝的末端即为小梗,但有的菌株主梗的末端为一鞭状而弯曲不孕菌丝。分生孢子由小梗引继生出而靠粘液把它们聚成球形或近球形的孢子头,有时几个孢子头汇成一个大的孢子头。分生孢子近球形或椭圆形、圆筒形,倒卵形等,壁光滑或粗糙,透明或亮黄绿色(见图22)。木霉产生木霉素,属于单端孢霉烯族化合物。图22木霉的分生孢子梗、小梗和分生孢子6.5头孢霉属(Cephalosporium)在合成培养基及马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上各个种的菌落类型不一,有些种缺乏气生菌丝,湿润或呈细菌状菌落,有些种气生菌丝发达,呈茸毛状或絮状菌落,或有明显的绳状菌丝索或孢梗束。菌落的色泽可由粉红至深红,白、灰色或黄色。营养菌丝丝状有隔,分枝,无色或鲜色或者在少数情况下由于盛产厚垣孢子而皇暗色。菌丝常编结成绳状或孢梗束。分生孢子梗很短,大多数从气生菌丝上生出,基部稍膨大,呈瓶状结构,互生、对生或轮生。分生孢子从瓶状小便项端溢出生推至侧旁,靠粘液把它们粘成假头状,遇水即散开,成熟的孢子近圆形、卵形、椭圆形或圆柱形,单细胞或偶尔有一隔,透明(见图23)。有些种具有性阶段可形成子囊壳。

头孢霉能引起芹菜、大豆和甘蔗等的植物病害,它所产生的毒素属于单端孢霉烯族化合物。

图23顶孢头孢霉的分生孢子头及分生孢子6.6单端孢霉属(Trichothexium)本属菌落薄,絮状蔓延,分生孢子梗直立,有隔,不分枝。分生孢子2~4室,透明或淡粉红色。分生孢子是以向基式连续形成的形式产生的,孢子靠着生痕彼此边接成串,分生孢子梨形或倒卵形,两胞室的孢子上胞室较大,下胞室基端明显收缩变细,着生痕在基端或其一侧(见图24)。该类菌能产生单端孢霉素,属于有毒性的单端孢霉烯族化合物。图24粉红单端孢霉

1一分生孢子与孢子的形成顺序;2一分生孢梗的第一个孢子的形成;3一脱落的第一个分生孢子(S处指着生脐);4一后来形成的(非第一个)分生孢子,T处指与隔邻隔邻孢子相接触处的加厚部6.7葡萄状穗霉属(Stachybotrys)葡萄状穗霉菌丝葡匐、蔓延,有隔,分枝,透明或稍有色。分生孢子梗从菌丝直立生出,最初透明然后烟褐色,规则地互生分枝或不规则分枝,每个分枝的中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

中华人民共和国国家标准

食品卫生微生物学检验

常见产毒霉菌的鉴定

Microbiological examination of food hygieneIdentification ofcommonmycotoxinproducingfungiGB4789.16——1994

1主题内容与适用范围

本标准规定了食品中常见的产毒霉菌的鉴定方法。本标准适用于曲霉属、青霉属、镰刀菌属及其他菌属的产毒菌种的鉴定。2引用标准

GB4789.28食品卫生微生物学检验染色法、培养基和试剂3设备和材料

3.1显微镜。

3.2目镜测微计。

3.3物镜测微计。

3.4温箱。

3.5冰箱。

无菌接种罩。

放大镜。

酒精灯。

接种钩针。

分离针。

滴瓶。

载物玻片。

盖玻片:18mm×18mm。

小刀。

培养基和试剂

4.1乳酸-苯酚液:按GB4789.28中3.24规定。4.2

察氏培养基:按GB4789.28中4.77规定。马铃薯-葡萄糖琼脂培养基:按GB4789.28中4.79规定。4.3

4。4马铃薯琼脂培养基:按GB4789.28中4.80规定。4.5玉米粉琼脂培养基:按GB4789.28中4.82规定。5操作步骤

5.1菌落的观察:为了培养完整的巨大菌落以供观察记录,可将纯培养物点植于平板上。方法是:将平板倒转,向上接种一点或三点,每菌接种两个平板,倒置于2528℃温箱中进行培养。当刚长出小菌落时,取出一个平血,以无菌操作,用小刀将菌落连同培养基切下1cm×2cm的小块,置菌落一侧,继续培养,于5~14d进行观察。此法代替小培养法,可直接观察子实体着生状态。5。2斜面观察:将霉菌纯培养物划线接种(曲霉、青霉)或点种(链刀菌或其中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

他菌)于斜面,培养5~14d,观察菌落形态,同时还可以将菌种管置显微镜下用低倍镜直接观察孢子的形态和排列。5.3制片:取载玻片加乳酸-苯酚液一滴,用接种针钩取一小块霉菌培养物,置乳酸-苯酚液中,用两支分离针将培养物撕开成小块,切忌涂沫,以免破坏霉菌结构。然后加盖玻片,如有气泡,可在酒精灯上加热排除。制片时最好是在接种罩内操作,以防孢子飞扬。

5.4镜检:观察霉菌的菌丝和孢子的形态和特征、孢子的排列等,并做详细记录。

5.5报告:根据菌落形态及镜检结果,参照以下各种霉菌的形态描述及检索表,确定菌种名称。

6各种霉菌的形态特征

6.1曲霉属(Aspergillus)

本属的产毒霉菌主要包括黄曲霉、寄生曲霉、杂色曲霉、构巢曲霉和棕曲霉。这些霉菌的代谢产物为黄曲霉毒素、杂色曲霉素和棕曲霉毒素。曲霉属的颜色多样,而且比较稳定。营养菌丝体由具横隔的分枝菌丝构成,无色或有明亮的颜色,一部分埋伏型,一部分气生型。分生孢子梗大都无横隔,光滑、粗糙或有麻点。梗的项端膨大形成棍棒形、椭圆形、半球形或球形的项囊,在项囊上生出一层或二层小梗,双层时下面一层为梗基,每个梗基上再着生两个或几个小梗。从每个小梗的项端相继生出一串分生孢子。由项囊、小梗以及分生孢子链构成一个头状体的结构,称为分生孢子头。分生孢子头有各种不同颜色和形状,如球形、放射形、棍棒形或直柱形等。曲霉属只少数种形成有性阶段,产生封闭式的闭囊壳。某些种产生菌核或菌核结构。少数种可产生不同形状的壳细胞。

6.1.1黄曲霉(A.flavus)

属于黄曲霉群。在察氏琼脂培养基上菌落生长较快,10~14d直径3~4或4~7cm,最初带黄色,然后变为黄绿色,老后颜色变暗,平坦或有放射状沟纹,反面无色或带褐色。在低倍显微镜下观察可见分生孢子头蔬松放射状,继变为疏蔬松柱状。分生孢子梗多从基质生出,长度一般小于1mm。有些菌丝产生带褐色的菌核。制片镜检观察可见分生孢子梗极粗糙,直径10~20um。顶囊烧瓶形或近球形,直径10~65μm,一般多为2545um。全部顶囊着生小梗,小梗单层、双层或单、双层同时生在一个顶囊上;梗基6~10m4~5.5m。小梗6.5~10mm×3~5um。分生孢子球形、近球形或稍作洋梨形,3~6um,粗糙(见图1)。黄曲霉产生典曲霉毒素,该毒素能引起动物急性中毒死亡,如长期食用含微量黄曲霉毒素的食物,能引起肝癌。图1黄曲莓

1一双层上梗的分生抱子头;2一单层小梗的分生孢子头;3一分生孢子梗的基部(足细胞);4一双层小梗的细微结构;5一分生孢子

中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

6.1.2寄考曲霉(A.parasiticus)亦属于黄曲霉群,8~10d菌落2.5~4cm,平坦或带放射状沟纹,幼时带黄色,老后呈暗绿色,反面奶油色至淡褐色。低倍显微镜下观察见分生孢子头疏松放射状,直径400~500um,分生孢子梗长短不一,一般为200~1000μm,制片镜检观察,见分生孢子梗光滑或粗糙,近顶囊处宽10~12μm,顶囊近球形或烧瓶形或杆状,直径20~35μm,小梗单层,7~9μm×3~4μm,排列紧密。分生孢子球形,极粗糙,具小刺,直径3.55.5um,未报道过产生菌核。寄生曲霉的菌株都能产生黄曲霉毒素。6.1.3杂色曲霉(A.versicolor)属于杂色曲霉群。在察氏琼脂培养基上菌落生长局限,14d直径2~3cm,绒状、絮状或两者同时存在。颜色变化相当广泛,不同菌系可能局部淡绿、灰绿、浅黄甚至粉红色;反面近于无色至黄橙色或玫瑰色。有的菌落有无色至紫红色的液滴。分生孢子头疏松放射状,大小为100~125um。分生孢子梗长度可达500~700um,宽12~16μm,光滑,无色或略带黄色。顶囊半椭圆形至半球形,上半部或四分之三部位上着生小梗。小梗双层,梗基5.5~8μm×3μm,小梗5~7.5μm×2~2.5μm,分生孢子球形,粗糙,直径2.5~3μm或稍大。有些菌系产生球形的壳细胞(见图2)。杂色曲霉产生杂色曲霉素,该毒素引起肝和肾的损害,并能引起肝癌。图2杂色曲霉

1一分生抱子头;2一分生孢子;3一壳细胞6.1.4构巢曲霉(A.nidulans)

属于构巢曲霉群。菌落生长较快,14d直径56cm,绒状,绿色,有的菌系由于产生较多的闭囊壳而显现黄褐色,反面紫红色。分生孢子头短柱形,40~80μm×2540μm。分生孢子梗极短,常弯曲,一般75~100μm,近顶囊处直径3.5~5μm,褐色,壁光滑。顶囊半球形,直径8~10μm。小梗双层,梗基5~6μm×2~3um,小梗5~6μm×2~2.5m。分生孢子球形,粗糙,直径3~3.5μm。闭囊壳球形,暗紫红色,直径135150μm。子囊孢子双凸镜形,紫红色,约5μm×4um,有两个鷄冠状突起。闭囊壳外面包围着一层壳细胞,淡黄色,球形,壁厚,直径约25μm(见图3)。构巢曲霉产生杂色曲霉素。

图3构巢曲霉

1一分生孢子头;2一足细胞;3一壳细胞6.1.5赭曲霉(A.ochraceus)

属于赭曲霉群。在察氏琼脂培养基上菌落生长稍局限,10~14d直径3~4Cm,褐色或浅黄色,基质中菌丝无色或具有不同程度的黄色或紫色,反面黄褐色或绿褐色。分生孢子头幼时球形,老后分裂成2~3个柱状分叉。分生孢子梗长达1~1.5mm,直径10~14um,带黄色,极粗糙,有明显的麻点。顶囊球形,直径30~50μm或更大。小梗双层,自顶囊全部表面密集着生。分生孢子球形至近球形,直径2.53μm或更大,常略粗糙。有些菌系产生较多的菌核,初中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

期为白色,老后淡紫色,球形、卵形至柱形,直径达1mm(见图4)。猪曲霉产生猪曲霉毒素,该毒素是一种强的肾脏毒和肝脏毒。图4赭曲霉

1一分生孢子头;2一分生孢子梗6.2青霉属(Penicillium)

本属产毒霉菌,主要包括黄绿青霉、桔青霉、圆弧青霉、展开青霉、纯绿青霉、红青霉、产紫青霉、冰岛青霉和皱褶青霉等。这些霉菌的代谢产物为黄绿青霉素、枯青霉素、圆弧偶氮酸、展青霉素、红青霉素、黄天精、环氯素和皱褶青莓素。

青霉属的营养菌丝体呈无色、淡色或鲜明的颜色,具横隔,或为埋伏型或部分埋伏型部分气生型。气生菌丝密毡状、松絮状或部分结成菌丝索。分生孢子梗由坦伏型或气生型菌丝生出,稍垂直于该菌丝(除个别种外,不象曲霉那样生有足细胞),单独直立或作某种程度的集合乃至密集为一定的菌丝束,具横隔,光滑或粗糙。其先端生有扫常状的分枝轮,称为常状枝。帚状枝是由单轮或两次到多次分枝系统构成,对称或不对称,最后一级分枝即产生孢子的细胞,称为小梗。着生小梗的细胞叫梗基,支持梗基的细胞称为副枝。小梗用断离法产生分生孢子,形成不分枝的链,分生孢子呈球形、椭圆形或短柱形,光滑或粗糙,大部分生长时呈蓝绿色,有时呈无色或呈别种淡色,但决不呈污黑色。少数种产生闭囊壳,或结构疏松柔软,较快地形成子囊和子囊孢子,或质地坚硬如菌核状由中央向外缓慢地成熟。还有少数菌种产生菌核。6.2.1黄绿青霉(P.citreoviride),异名:毒青霉(P.toxicarum)属单轮青霉组,斜卧青霉系。菌落生长局限,10~12d直径2~3cm,表面皱褶,有的中央凸起或凹陷,淡黄灰色,仅微具绿色,表面绒状或稍现絮状,营养菌丝细,带黄色。渗出液很少或没有,有时呈现柠檬黄色,略带霉味。反面及培养基呈现亮黄色。分生孢子梗自紧贴于基质表面的菌丝生出,一般50~100μmX1.6~2.2μm,壁光滑。帚状枝大部为单轮,偶尔有作一、二次分枝者。分生孢子链约略平行或稍散光滑或近于光滑,成链时具明显的孢隔(见图5)。黄绿青霉的代谢产物为黄绿青霉素,该毒素是一种很强的神经毒。图5黄绿青霉bzxz.net

1一帚状枝;2一分生孢子

6.2.2桔青霉(P.citrinum)

属于不对称青霉组,绒状青霉亚组,桔青霉系。菌落生长局限,10~14d直径2~2.5cm,有放射状沟纹,大多数菌系为绒状,另一些则呈现絮状,艾绿色。反面黄色至橙色,培养基颜色相仿或带粉红色。渗出液呈淡黄色。低倍显微镜下分生孢子链为明确的分散柱状。分生孢子梗大多自基质生出,也有自菌落中央气生菌丝生出者,一般50200μm×2.2~3μm,壁光滑,一般不分枝。常状枝由3~4个轮生而略散开的梗基构成,12~20μm×2.2~3um,每个梗基上簇生6~10个略密集而平行的小梗,8~11um×2~2.8μm。分生孢子皇球中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

形或近球形,直径2.2~3.2um,光滑或近于光滑(见图6)。桔青霉产生桔青霉素,该毒素是一种强的肾脏毒。图6桔青霉

1一帚状枝;2一分生孢子

6.2.3圆弧青霉(P.cyclopium)属于不对称青霉组,束状青霉亚组。菌落生长较快,12~14d直径4.5~5cm,略带放射状皱纹,老后或显现环纹,暗蓝绿色,在生长期有宽1~2mm之白色边缘,质地绒状或粉粒状,但在较幼区域为显著束状。渗出液无或较多,色淡。反面无色或初期带黄色,继变为橙褐色。帚状权不对称,紧密,常具三层分枝,约50~60um,上生纠缠的分生孢子链。分生孢子梗大多200~400um×3~3.5um,典型地粗糙,但也有一些菌系近于光滑。副枝15~30um×2.5~3.5um。梗基10~15um×2.5~3.3um。小梗4~8个轮生,7~10um×2.2~2.8um。分生孢子大多近球形,3~4um,光滑或略现粗糙(见图7)。圆弧青霉的代谢产物为圆弧偶氮酸,该毒素是一种强的肾脏毒。图7圆弧青霉的帚状枝及分生孢子链6.2.4岛青霉(P.islandicum)

属于双轮对称青霉组,绳状青霉系。在察氏琼脂培养基上菌落生长局限,致密丛状,呈橙色、红色及暗绿色的混合体。反面浊橙色至红色,变至浊褐色。低倍显微镜下分生孢子链纠缠链状,分生孢子梗短,长50~75um,由气生菌丝或菌丝索上生出,壁光滑,常状枝典型对称双轮生,稍短,小梗有些骤然变尖7~9μm×2μm。分生抱子圆形,光滑,3~3.5μm×2.53μm(见图8)。岛青霉产生黄天精和环氯素,该毒素均为肝脏毒,能引起动物的肝损害,并能引起肝癌。

图8岛青霉

1一帚状枝;2一分生孢子

6.2.5展开青霉(P.patulum),异名:尊麻青霉(P.urticae)属于不对称青霉组,束状青霉亚组。在察氏琼脂培养基上,菌落生长局限,12~14d直径2~2.5cm,大多有放射状沟纹,边缘陡峭,中央稍凸起,表面呈现粒状,有些在边缘有明显的菌丝束,有的则呈现絮状,厚密。灰绿色至亮灰色。有的菌系产生近于无色的渗出液,气味不明显。反面暗黄色渐变为橙褐色乃至红褐色,稍扩散于培养基中。常状枝疏松散开,可具3~4层分枝,其大小和复杂程度差别很大,一般40~50um,极限20~80um。分生孢子链略散开,长达50~100um。分生孢子梗一部分单生,一部分集结成束,多弯曲,壁光滑,一般400~520um×3~4μm。副枝散开,大多15~20μm×3~3.5μm。梗基较中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

短,大多为7~9um×3~3.5um。小梗短,4.5~6.5μm×2~2.5m,8~10个密集一簇。分生孢子椭圆形,后变为近球形,长轴2.53μm,光滑(见图9。

展开青霉产生展青霉素,该毒素能引起动物中毒死亡。皮下反复注射展青霉素,可引起注射部位的肉瘤。展青霉素也是一种神经毒。图9展开青霉的帚状枝及分生孢子链6.2.6纯绿青霉(P.viridicatum)属于不对称青霉组,束状青霉亚组,纯绿青霉系。菌落生长局限,12~14d直径2.5~3.5cm,亮黄绿色,有时有狭的带蓝绿色的带紧邻于白色边缘的内侧,极厚,通常为显著的粒状,老年时变为浊褐色。反面纯淡黄色至纯褐色。帚状枝正常的有三层分枝,常常副枝及梗基生在同一高度。分生孢子梗大部分直径3.5~4.5μm,但有时达6μm,粗糙至很粗糙。小梗7~10μm×2.5~3μm。分生孢子椭圆形,达4.5um×3.3μm,或亚球形,直径约3.5μm,略粗糙,成纠缠链状或不确定的直柱状(见图10)。纯绿青霉产生赭曲霉毒素和桔青霉素。图10纯绿青霉

1—常状枝;2一分生孢子

6.2.7皱褶青霉(P.rugulosum)属于对称二轮青霉组,皱褶青霉系。菌落生长局限,12~14d直径1.0~1.5cm,几为绒毛状至一定的絮状,浓绿继变为稍灰色。反面最初无色,慢慢变为深色至橙色的点状及块状,在斜面培养时尤以边缘为然。常状枝大部分典型,但也常常不规则。梗基长短不一。分生孢子梗光滑,直径2.5~3m。小梗10~12μm×1.8~2μm。分生孢子呈椭圆形,显著地粗糙,3~3.5m×2.5~3um,生成纠缠链状(见图11)。

皱褶青霉产生皱褶青霉素,该毒素是一种肝脏毒。图11皱褶青霉的帚状枝和分生孢子6.2.8产紫青霉(P.purpurogenum)属于对称二轮青霉组,产紫青霉系。菌落生长稍局限,1214d直径1.5~2.5cm,绒状或稍呈现絮状;孢子多,在黄色至橙红色菌丝体上为深绿色,继而变为深暗绿色。反面深红色至紫红色井扩散于培养基中。分生孢子梗多自基质生出,100~150μm×2.5~3.5μm,自气生菌丝分枝而出者则较短、光滑。帚状枝为典型的双轮对称型,紧密。梗基5~8个轮生,10~14μm×2.5~3μm。小梗细长,端尖,4~6个成为紧密而平行的一簇,1012um×2~2.5m。分生孢子呈椭圆形至近球形,具厚壁,大多数菌系是粗糙的,偶而光滑,3~3.5μm×2.5~3μm(见图12)。

红色青霉(P.rubrum)与产紫青霉很类似,其区别在于它的较淡的灰绿色,中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

分生孢子光滑并几为球形。

产紫青霉和红色青霉均产生红青霉毒素,该毒素为肝脏毒。1,2一产紫青霉的帚状枝和分生孢子;3一红色青霉的常状枝和分生孢子6.3镰刀菌属(Fusarium)

本属的产毒霉菌主要包括禾谷镰刀菌、串珠镰刀菌、雪腐镰刀菌、三线镰刀刀菌、梨孢镰刀菌、拟枝孢镰刀菌、类孢镰刀菌、茄病镰刀菌和木贼镰刀菌等。这些霉菌的代谢产物为单端孢霉烯族化合物、玉米赤霉烯酮和丁烯酸内酯等。在马铃薯-葡萄糖琼脂或察氏培养基上气生菌丝发达,高0.5~1.0cm或较低为0.3~0.5cm,或更低为0.10.2cm;稀疏的气生菌丝,甚至完全无气生菌丝而由基质菌丝直接出生粘孢层,内含大量的分生孢子。大多数种小型分生孢子通常假头状着生,较少为链状着生,或者假头状和链状着生兼有。小型分生孢子生于分枝或不分枝的分生孢子梗上,形状多样,卵形、梨形、椭圆形、长椭圆形、纺锤形、披针形、腊肠形、柱形、锥形、逗点形、圆形等。1~2(3)隔,通常小型分生孢子的量较大型分生孢子为多。大型分生孢子产生在菌丝的短小爪状突起上或产生在分生孢子座上,或产生在粘孢团中;大型分生孢子形态多样,镰刀形、线形、纺锤形、披针形、柱形、腊肠形、蠕虫形、鳗鱼形,变曲、直或近于直。顶端细胞多种形态,短啄形、锥形、钩形、线形、柱形、逐渐变窄细或突然收缩。气生菌丝、子座、粘孢团、菌核可呈各种颜色,基质亦可被染成各种颜色。厚垣孢子间生或顶生,单生或多个成串或成结节状,有时也生于大型分生孢子的孢室中,无色或具有各种颜色,光滑有或粗糙。镰刀菌属的一些种,当初次分离时,只产生菌丝体,常常还需诱发产生正常的大型分生孢子以供鉴定。因此须同时接种无糖马铃薯琼脂培养基或察氏培养基等。

6.3.1串珠镰刀菌(F.moniliforme)在马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上气生菌丝呈棉絮状,蔓延,高0.2~0.8cm,有些菌株平铺或局部低陷,试管壁或菌落中央有一定程度的绳状或束状的趋势。气生菌丝的色泽随菌株及培养基而异:白色、浅粉红色、淡紫色。基质反面为较淡的黄、赭、紫红乃至蓝色,或它们之间的颜色。野生型菌株一般产孢子良好,在气生菌丝层上见有一层稍稍反光的、松散的细粉就是散落成堆的孢子。某些菌株在菌落中央产生粉红色、粉红-肉桂色的粘孢团,个别菌株则为暗蓝色,粘孢团含大量的小型分生孢子及较多的大型分生孢子。小型分生孢子呈椭圆形、纺锤形、卵形、梨形、腊肠形。透明,单细胞或有1~2个隔,直或稍弯,3~7(~14)μm×2~4.8μm(液体培养时较大为9~18μm×2.56μm)。小型生分孢子成串或假头状(见图13)。大型分生孢子为镰刀形、纺锤形、棍棒形、线形,直或稍弯。孢子两端窄细或粗细均一,或一端较锐,透明,壁薄,一般多为3~6个隔,7隔者罕见(见图13)。

3隔的大小平均为36μm×3μm;5隔的大小平均为49μm×3.1um;6隔的大小平均为56~60μm×4.5~4.8μm。在马铃薯培养基上有些菌株可产生子座,呈黄色、褐色或紫色。有些菌株还中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

可形成菌核。

子囊阶段:藤仓赤霉。

串珠镰刀菌主要寄生于禾谷类作物,如稻谷、甘蔗、玉米和高梁等,其代谢产物为串珠镰刀菌素和玉米赤霉烯酮。图13串珠镰刀菌

1一小型分生孢子;2一大型分生孢子6。3.2禾谷镰刀菌(F.graminearum)菌株在马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上菌丝棉絮状至丝状,生长茂盛,高度可达5~7mm。初期白色,然后白-玫瑰色、白-洋红色或白-砖红色,中央常遗留黄色气生菌丝区。反面深洋红色或淡砖红-赭色。菌丝分枝,有隔,透明,或浅玫瑰色,直径1.55um。一般野生型菌株在培养基上下产生孢子,但在菌丝中可见膨大细胞。膨大细胞球形或卵形,单个或成串,顶生或间生,壁薄,透明直径6~12(~14)um。大型分生孢子近镰刀形、纺锤形、披针形,稍弯,两端稍窄细,顶端细胞末端稍尖或略钝,脚胞有或无,大多数3~5隔,极少数1~2隔或6~7(~9)隔,单个孢子无色,聚集时呈浅粉红色(见图14)。大型孢子3隔28~40um×4~5(25~47×3.3~6)um5隔30~55μm×4~5.5(28~60×3.3~6)μm6~7隔45~60μm×4.5~6(40~70×4~6.5)um本种无小型分生孢子,一般无厚孢子,如有也极少,间生。子囊阶段:玉来赤霉。

禾谷镰刀菌是赤霉病麦的主要病原菌,主要引起小麦、大麦和元麦的赤霉病禾谷镰刀菌还可以感染玉米和水稻等,能产生T-2毒素、脱氧雪腐镰刀菌烯醇和玉米赤霉烯酮等。

图14禾谷镰刀菌的大型分生孢子6.3.3三线镰刀菌(F.tricinctum)在马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上,气生菌丝生长茂盛,棉絮状,呈白色、洋红色、红色至紫色。小型分生抱子散生在气生菌丝中或聚成假头状,梨形或柠檬形、卵形-椭圆形,纺锤-近披针形或稍呈镰刀形,01隔。大型分生孢子生于分生孢子梗座及气生菌丝中,镰状弯曲或椭圆形弯曲,脚胞很明显。3~5隔。3隔26~38μmX3~4.7μm

5隔34~53μm×3~4.8um

厚垣孢子呈球形,壁光滑,间生、单生或成串(见图15)。本菌主要寄生于玉米和小麦的种子上,可产生T-2毒素,丁烯酸内酯,二乙酸草镰刀菌烯醇和玉米赤霉烯酮。5三线镰刀菌

中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

1一小型分生孢子;2一大型分生孢子;3一厚垣孢子6.3.4雪腐镰刀菌(F.nivale)

在马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上,菌落呈白色、浅桃红色、粉红色至杏黄色;基质稍皇浅黄色。菌丝呈稀疏的棉絮状、蛛丝状。生长速度:4d后平均菌落直径超过1cm以上,在4℃低温发育良好,培养7~10d可检见分生孢子。分生孢子直接产生于气生菌丝中,但在某些菌株中,分生孢子可自小的分生孢子梗座上生出,粘孢团呈鲑橙色、浅橙色,干时呈肉桂色。菌丝直径1.5~5μm,瓶状小梗7~9μm×2.5~3m。分生孢子纺锤-镰刀形至香肠形弯曲,两端渐变窄,末端钝圆,基部无脚胞,有时呈楔状,典型的有(0)~1~3隔(见图16)。0隔58m×2~4um

1隔9~23Hm×2.2~4.5Hm

3隔13~16Hm×2.3~4.5Hm

本菌无厚垣孢子,子座小,透明,呈粉红至砖红色,后期变为革褐色。子囊阶段:雪腐丽赤壳。

雪腐镰刀菌在小麦、大麦和玉米等谷物上生长,可产生镰刀菌烯酮-X、雪腐镰刀菌烯醇和二乙酸雪腐镰刀菌烯醇等有毒代谢产物。图16雪腐镰刀菌的大型分生孢子6.3.5梨孢镰刀菌(F.poae)

菌株在马铃薯-葡萄糖琼脂上,气生菌丝生长良好,蛛丝状、丝状有时带粉状,高可达7~8mm,苍白-玫瑰色、浅粉红色-洋红色、洋红猪色。反面呈深浅不同的洋红色。菌丝分枝,有隔,透明,直径1.5~3(~5)m,菌丝及分生孢子梗的分枝常对生及轮生。小型分生孢子通常假头状着生,有时短链状,分生孢子脱落后使菌丝层撒铺为细粉状。小型分生孢子球形、梨形、柠檬形、倒卵形占优势,还有椭圆形、纺锤形、窄瓜子形的小型分生孢子。0~1隔,透明,光滑。球形孢子直径4~8Hm,其它形状的小孢子无隔,8~10um×3~6(5~12×2.5~8)m。

1隔12~20Hm×3~6.5(9~26×2.5~9)Hm。大型分生孢子镰刀形、披针形、纺锤形、椭圆形弯曲或近直。脚胞不明显,少数有具乳头状突起的脚胞,2~5隔,光滑,透明。

2隔15~30Hm×2.5~5Hm

3隔30~36(~40)m×4~5.2(~6)m厚垣孢子矩圆-椭圆或似椭圆形,多数间生,少数顶生、单生或数个成串,或结节状,猪黄色(见图17)。梨孢镰刀菌主要寄生于谷类,可产生T-2毒素、新茄病镰刀菌烯醇和丁烯酸内酯等。

图17梨孢镰刀菌

1一小型分生孢子;2一大型分生孢子;3一厚垣孢子6.3.6拟枝孢镰刀菌(F.sporotricoides)中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

在马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上,气生菌丝生长茂盛,棉絮状,表面稍呈粉状,初为白色,很快变为樱桃红色。菌落反面呈暗紫红色。小型分生孢子自分生孢子梗的假分枝(多芽产孢细胞)上形成,通常稍稀疏。小型分生孢子球形、梨形、椭圆形、近披针形或近镰刀形,0~1隔。大型分生孢子产于气生菌丝或分生孢子梗座中,镰刀形、纺锤一镰刀形、披针形,弯曲,有脚胞,35隔。3隔22~35m×3.64.7m

5隔37~45m×4.0~5.2m

厚垣孢子间生,单个或成对,结节状或成串(见图18)。本菌主要寄生于小麦、燕麦、玉米和甜瓜等作物,能产生T-2毒素、丁烯酸内酯和新茄病镰刀菌烯醇。

图18拟枝抱镰刀菌

1一小型分生孢子;2一大型分生孢子;3一厚垣孢子6.3.7木贼镰刀菌(F.equiseti)在马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上,气生菌丝生长较快,棉絮状,白色、乳黄色至褐色。缺乏真正的小型分生孢子。大型分生孢子纺锤一镰刀形、弧弓形、披针形,鳗状弯曲、抛物线形弯曲、双曲线形弯曲或近于直,中央细胞明显膨大,顶端细胞窄细,成长刺或线状,脚胞明显,4~7隔。3隔22~45um×3.5~5um;

5隔40~58um×3.7~5um;

7隔42~60um×4~5.9um。

厚垣孢子间生于菌丝中,成串或成结节状,有极粗的疣状突起或光滑,黄褐色或透明,单个厚垣孢子直径6~10um(见图19)。子囊阶段:错综赤霉。

木贼镰刀菌主要寄生于大豆种子和幼苗、小麦、大麦的黑麦上,能产生二醋酸草镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、新茄病镰刀菌烯醇和丁烯酸内酯。图19木贼镰刀菌

1一大型分生孢子;2一厚垣孢子6.3.8茄病镰刀菌(F.solani)

菌株在马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上,气生菌丝生长良好,棉絮状、低平,或地质学丝状、稍高。在试管壁上常有编结成菌丝绳的趋势,白色、苍白一浅紫色、苍白-浅赭色、苍白-浅黄色。反面浅赭色、浅赭-暗蓝色、浅黄奶油色。气生菌丝的粘孢团有或无,如有则呈白、褐、黄、蓝、绿色或它们之间的颜色。小型分生孢子假头状着生,椭圆形,卵圆形、长椭圆形、短腊肠形、逗点形0~1隔,光滑。4~15um×3~5um(变化幅度3~19um×2~6um)。大型分生孢子近镰刀形、纺锤一镰刀形、纺锤一披针形、纺锤一柱形、稍弯,极个别菌株有双曲线弯曲的大型孢子,在很大距离的长度上直径相等,顶端细胞短,稍窄细或变钝,脚胞有或无。大型分生孢子壁显著厚,2~5(~7)隔,以中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

3隔居多。

3隔17~44(~52)Hm×45(~7)Hm4~5隔35~55(~60)Hm×4.5~5.5(~7)m6~7隔45~65(~70)Hm×5~6.5(~7.2)Hm厚垣孢子在察氏培养基上产生,顶生或间生,单细胞或双细胞,在较少数的菌株则呈短链或结节状,表面光滑或小疣状突起,浅黄猪色,或无色,单细胞的厚垣孢子通常圆形或椭圆形,直径约7~14(~16)m(见图20)子囊阶段:红壳赤壳

茄病镰刀菌可引起蚕豆的枯萎病,还可造成多种栽培作物如花生、甜菜、马铃薯、西红柿、芝麻、玉米和小麦的根腐、茎腐和果实干腐等,并能产生新茄病镰刀菌烯醇和玉米赤霉烯酮。

图20茄病镰刀菌

1一小型分生孢子;2一大型分生孢子;3一厚垣孢子6.3.9类孢镰刀菌(F.oxysporum)菌株在马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上,气生菌丝生长良好,棉絮状或蛛丝状,通常白色、苍白、玫瑰色、浅奶油黄色、浅玫瑰一赤红色、浅紫或苍白-浅紫色。反面无色、浅猪色或微灰-浅紫色、浅猪-玫瑰色。气生菌丝有或无编结成绳状的趋势。在气生菌丝上的粘孢团有或无。粘孢团无色或浅玫瑰、赭、蓝色。菌核有或无,如有则为绿-蓝黑色或其它色。直径约0.5~0.6mm。气生菌丝有隔,分枝,透明,直径1.5~3(~5)Hm。小型分生孢子生于气生菌丝中,假头状着生,或生于粘孢团中。小型分生孢子形状可以是椭圆形、纺锤-椭圆形、近柱形,窄腊肠形、逗点形、拟肾形、卵形,具01隔,光滑,6~14m×2~3(4~18×1.8~3.5)Hm。大型分生孢子纺锤形、镰刀形、椭圆形弯曲,顶端细胞较长,逐渐窄细、稍类、很尖或稍窄钝,脚胞有或无。孢壁薄,有(1~)3~5隔,有的多达7个隔。

3隔23~45Hm×2.5~3.5(16~50×2~4.5)Hm5隔30~40μm×3~4(22~55×2.2~4.8)Hm6~7隔50~55Hm×3~4(45~60×4.8)Hm菌丝中的厚垣孢子顶生或间生,单细胞或双细胞,光滑或粗糙或有疣状突起,单细胞的厚垣孢子圆形或矩圆形,直径约5~13(~16)m(见图21)。类孢镰刀菌可寄生于玉米、小麦和大麦的种子上,可产生玉米赤霉烯酮和T-2 毒素。

图21类孢镰刀菌

1一小分生孢子和假头状着生;2一大分生孢子;3一厚垣孢子6.4木霉属(Trichoderma)

木霉生长迅速,菌落棉絮状或致密丝束状,产孢丛束区常排列成同心轮纹,菌落表颜色为不同程度的绿色,有些菌株由于产孢子不良几乎白色。菌落反面无色或有色,气味有或无,菌丝透明,有隔,分枝繁复。厚垣孢子有或无,间生于菌丝中或顶生于菌丝短侧分枝上,球形、椭圆形,无色,壁光滑。分生孢子梗为中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

GB4789.16—1994

菌丝的短侧枝,其上对生或互生分枝,分枝上又可继续分枝,形成二级、三级分枝,终而形成似松柏式的分枝轮廓,分枝角度为锐角或几乎直角,束生、对生、互生或单生瓶状小梗。分枝的末端即为小梗,但有的菌株主梗的末端为一鞭状而弯曲不孕菌丝。分生孢子由小梗引继生出而靠粘液把它们聚成球形或近球形的孢子头,有时几个孢子头汇成一个大的孢子头。分生孢子近球形或椭圆形、圆筒形,倒卵形等,壁光滑或粗糙,透明或亮黄绿色(见图22)。木霉产生木霉素,属于单端孢霉烯族化合物。图22木霉的分生孢子梗、小梗和分生孢子6.5头孢霉属(Cephalosporium)在合成培养基及马铃薯-葡萄糖琼脂培养基上各个种的菌落类型不一,有些种缺乏气生菌丝,湿润或呈细菌状菌落,有些种气生菌丝发达,呈茸毛状或絮状菌落,或有明显的绳状菌丝索或孢梗束。菌落的色泽可由粉红至深红,白、灰色或黄色。营养菌丝丝状有隔,分枝,无色或鲜色或者在少数情况下由于盛产厚垣孢子而皇暗色。菌丝常编结成绳状或孢梗束。分生孢子梗很短,大多数从气生菌丝上生出,基部稍膨大,呈瓶状结构,互生、对生或轮生。分生孢子从瓶状小便项端溢出生推至侧旁,靠粘液把它们粘成假头状,遇水即散开,成熟的孢子近圆形、卵形、椭圆形或圆柱形,单细胞或偶尔有一隔,透明(见图23)。有些种具有性阶段可形成子囊壳。

头孢霉能引起芹菜、大豆和甘蔗等的植物病害,它所产生的毒素属于单端孢霉烯族化合物。

图23顶孢头孢霉的分生孢子头及分生孢子6.6单端孢霉属(Trichothexium)本属菌落薄,絮状蔓延,分生孢子梗直立,有隔,不分枝。分生孢子2~4室,透明或淡粉红色。分生孢子是以向基式连续形成的形式产生的,孢子靠着生痕彼此边接成串,分生孢子梨形或倒卵形,两胞室的孢子上胞室较大,下胞室基端明显收缩变细,着生痕在基端或其一侧(见图24)。该类菌能产生单端孢霉素,属于有毒性的单端孢霉烯族化合物。图24粉红单端孢霉

1一分生孢子与孢子的形成顺序;2一分生孢梗的第一个孢子的形成;3一脱落的第一个分生孢子(S处指着生脐);4一后来形成的(非第一个)分生孢子,T处指与隔邻隔邻孢子相接触处的加厚部6.7葡萄状穗霉属(Stachybotrys)葡萄状穗霉菌丝葡匐、蔓延,有隔,分枝,透明或稍有色。分生孢子梗从菌丝直立生出,最初透明然后烟褐色,规则地互生分枝或不规则分枝,每个分枝的中华人民共和国卫生部1994—03—18批准1994—09—01实施

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 热门标准

- 国家标准(GB)

- GB11514-1989 职业性急性钒中毒诊断标准及处理原则

- GB/T17739.3-2004 技术图样与技术文件的缩微摄影 第3部分:35mm缩微胶片开窗卡

- GB/T12564-1990 光电倍增管总规范(可供认证用)

- GB/T25387.1-2021 风力发电机组 全功率变流器第1部分:技术条件

- GB/T41514-2022 钢结构货架使用安全与评估规范

- GB9656-1996 汽车用安全玻璃

- GBJ67-1984 汽车库设计防火规范GBJ67-84

- GB/T4798.10-1991 电工电子产品应用环境条件导言

- GB/T5242-1985 硬质合金制品检验规则与试验方法

- GB4766-1984 婚姻状况代码

- GB4706.15-2003 家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求

- GB/T6462-2005 金属和氧化物覆盖层厚度测量显微镜法

- GB17268-2009 工业用非重复充装焊接钢瓶

- GB/T26284-2010 变形镁合金熔剂、氧化夹杂试验方法

- GB/T30835-2014 锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2