- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 地质矿产行业标准(DZ) >>

- DZ/T 0281-2015 相位激发极化法技术规程

标准号:

DZ/T 0281-2015

标准名称:

相位激发极化法技术规程

标准类别:

地质矿产行业标准(DZ)

标准状态:

现行出版语种:

简体中文下载格式:

.zip .pdf下载大小:

21.48 MB

点击下载

标准简介:

DZ/T 0281-2015.Technical regulation for phase induced polarization method.

1范围

DZ/T 0281规定了相位激发极化法工作的技术设计、仪器设备使用维护、野外工作、资料整理、资料解释、成果提交等各工作环节的基本要求与技术规则。

DZ/T 0281适用于地质矿产勘查中的相位激发极化法工作;水文、工程、环境、灾害地质测量中的相位激发极化法工作亦可参照使用。

2规范性引用文件

下列文件对于本规程的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

DZ/T 0069地球物理勘查图图示图例及用色标准

DZ/T 0070时间域激发极化法技术规定

DZ/T 0153物化探工程测量规范

3术语和定义、符号

下列术语、定义及符号适用于本文件。

3.1

相位激发极化法phase induced polarization method

通过供电电极向地下供人某一频率的低频电流,观测接收电极间该频率的电位差相对于供电电流的相位移和视电阻率,由此探测地下介质激电性和导电性分布的电法勘查称为相位激发极化法。

相位激发极化法通常称为相位激电法,用于探测与周围介质有激电效应差异或电阻率差异的目标体。

视相位(φs)和视电阻率(ρs)是相位激发极化法的基本观测参数。

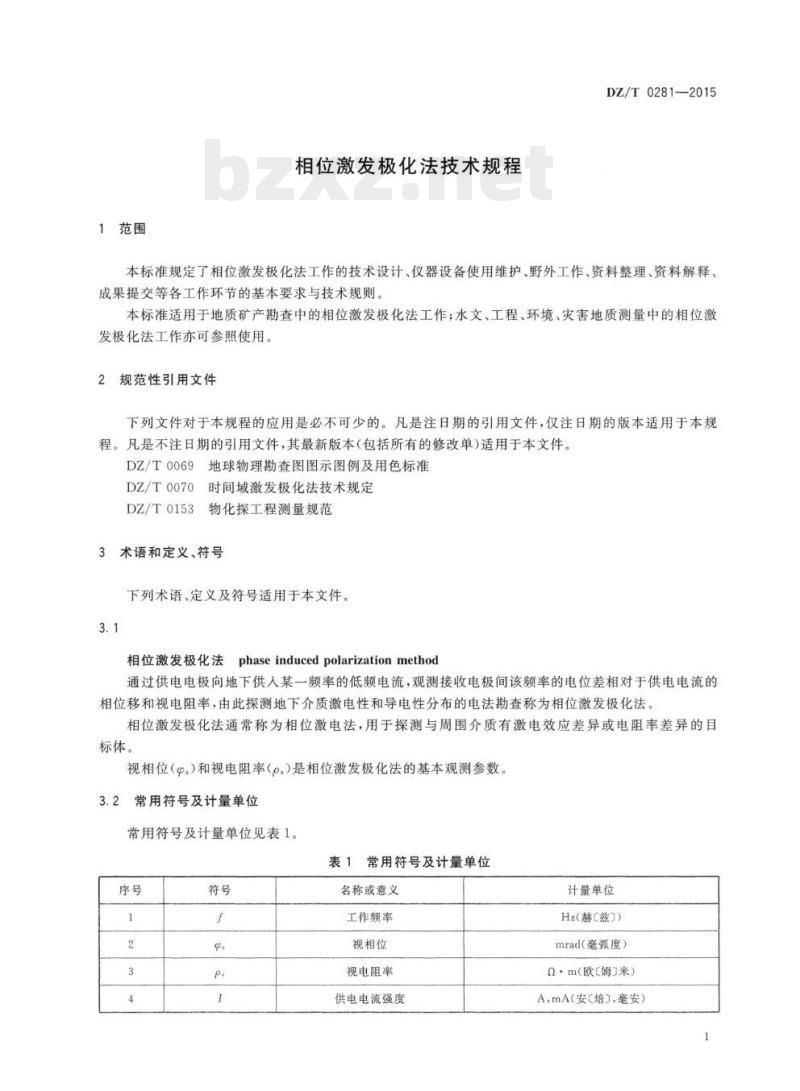

3.2常用符号及计量单位

常用符号及计量单位见表1。

4应用范围及条件

4.1应用范围

4.1.1 在矿产勘查中,用于直接或间接找矿。

4.1.2 在区域地质调查中,用于划分地层、岩体、构造及蚀变带范围。

4.1.3 在水文、工程、环境、灾害地质、考古等调查中,用于探测与其有关的地质目标体。

部分标准内容:

D10/19

中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0281—2015

相位激发极化法技术规程

Technical regulationfor phase induced polarization method2015-07-24发布

净品盗真信

中华人民共和国国土资源部

2015-10-01实施

规范性引用文件

术语和定义、符号

应用范围及条件

应用范围

应用条件·

5技术设计

资料收集

野外踏勘

方法有效性、合理性分析

电极装置及参数选择

频率选择

测区、测网与工作比例尺确定

工作精度确定

设计书编写:

6仪器设备:

主要仪器设备的选择

主要仪器设备的性能要求

仪器使用维护与保养

墅野外工作

测网布设

仪器校验

测站布设、电极埋设与导线布设数据采集

日常验收

质量检查与评价

安全管理

相位的测定

野外资料验收

资料整理、处理与解释

资料整理

异常图定

资料解释

图件编制

DZ/T0281—2015

DZ/T0281—2015

成果报告编写

9.1编写要求

9.2报告主要内容

附录A(规范性附录)

参考文献…

相位激发极化法野外记录格式

DZ/T0281-2015

本标准按GB/T1.1一2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。本标准由中华人民共和国国土资源部提出。本标准由全国国土资源标准化技术委员会(SAC/TC93)归口。本标准起草单位:中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所。本标准主要起草人:丁卫忠、雷达、罗延钟、李金铭、林品荣、廖桂香。Ⅲ

1范围

相位激发极化法技术规程

DZ/T0281—2015

本标准规定了相位激发极化法工作的技术设计、仪器设备使用维护、野外工作、资料整理、资料解释、成果提交等各工作环节的基本要求与技术规则。本标准适用于地质矿产勘查中的相位激发极化法工作;水文、工程、环境、灾害地质测量中的相位激发极化法工作亦可参照使用。

2规范性引用文件

下列文件对于本规程的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。DZ/T0069地球物理勘查图图示图例及用色标准DZ/T0070时间域激发极化法技术规定物化探工程测量规范

DZ/T0153

3术语和定义、符号

下列术语、定义及符号适用于本文件。3.1

相位激发极化法phaseinducedpolarizationmethod通过供电电极向地下供人某一频率的低频电流,观测接收电极间该频率的电位差相对于供电电流的相位移和视电阻率,由此探测地下介质激电性和导电性分布的电法勘查称为相位激发极化法。相位激发极化法通常称为相位激电法,用于探测与周围介质有激电效应差异或电阻率差异的目标体。

视相位(@,)和视电阻率(o.)是相位激发极化法的基本观测参数。3.2常用符号及计量单位

常用符号及计量单位见表1。

表1常用符号及计量单位

名称或意义

工作频率

视相位

视电阻率

供电电流强度

计量单位

Hz(赫(兹})

mrad(毫弧度)

.m(欧(姆)米)

A,mA(安(培),毫安)

DZ/T0281—2015

4应用范围及条件

4.1应用范围

表1常用符号及计量单位(续)

名称或意义

供电电极距

测量电极距

电位差

偶极距

偶极子长度

隔离系数

装置系数

在矿产勘查中,用于直接或间接找矿。计量单位

m,km(米,千米)

m,km(米,千米)

V,mV,μV(伏(特】,毫伏【特】,微伏C特】)m(米)

m(米)

m(米)

在区域地质调查中,用于划分地层、岩体、构造及蚀变带范围。4.1.22

在水文、工程、环境、灾害地质、考古等调查中,用于探测与其有关的地质目标体。4.2应用条件

自标体与周围介质存在明显的激电效应差异或电阻率差异。目标体有足够的规模,观测的异常信号可以从背景场中分离出来。在存在人文电磁干扰的环境中,观测数据质量能达到本规程所规定的工作精度要求5技术设计

资料收集

编写工作设计前,应根据工作任务要求,收集下列资料:工作地区的人文、水文、气象和交通等相关资料;a

工作地区的地形、地貌、水系分布、土壤、植被等情况:b)

与工作任务有关的测绘资料,使用GPS进行测地工作时,应收集或测算当地的GPS校正参数;与工作任务有关的地质、地球物理、地球化学及钻探等资料,重点收集与工作任务有关的岩(矿)石电阻率、极化率等物性参数资料:其他有关资料。

5.2野外踏勘

5.2.1对于未开展过工作的新开工区,设计前应进行野外踏勘;已开展过工作的工区,设计前也宜进行野外踏勘,了解工区概况,确定方法的有效性及合理性。5.2.2野外踏勘应包括下列内容:a)

了解测区地形、地理、交通、通信、供电、气象等工作条件;b)了解测区内人文干扰的种类、强度及分布等情况;c)

核对已收集的地质、物探、化探和测绘资料;DZ/T0281—2015

当已有资料无法说明方法有效性时,可采集适量物性标本或开展方法有效性试验。5.3方法有效性、合理性分析

在技术设计过程中,可依据下列资料对方法有效性进行分析:5.3.1

邻区或其他条件类似地区的地质、物化探工作结果:b)

测区或其他与测区岩(矿)石类似地区的物性参数;以测区物性参数为基础的正演计算或模拟试验结果;d)

野外踏勘和现场试验结果。

在新区应用条件不明或测区地质条件较为复杂时,开工前应安排方法有效性试验。通过现场试5.3.2

验工作选择测量装置、极距、工作频率等最佳技术方案。设计过程中,应详尽地分析配合其他方法解决地质问题的可能性程度。5.3.3

电极装置及参数选择

装置选择

电阻率法的各种装置均可用于相位激发极化法,常用的装置有偶极一偶极装置、中间梯度装置和三极测深装置三种。野外工作中,一般采用受电磁耦合影响较小的偶极一偶极装置:采用其他装置时,应采用压制或避开电磁耦合影响的技术措施。5.4.2偶极-偶极装置

偶极-偶极装置见图1,参数选择如下:na

图1偶极-偶极装置示意图

a)般取AB=MN=a,隔离系数n=1,2,3,4....OO=a(n十1).O和O分别为AB和MN的中点。为增强观测信号,允许采用较大的供电电极距(AB>MN)。用于扫面工作时,OO应根据目标体埋深选择合适的值,应取OO≥2H(H指拟探测地质体顶b)

部埋深)。

&值通常等于测点距,具体应通过试验确定。通常取0O的中点位置为记录点,向下取00/2作为视深度。装置系数计算公式为:

式中:

供电点A点到测量电极M点的距离,单位为米(m);AM

DZ/T0281—2015

供电点A点到测量电极N点的距离,单位为米(m);供电点B点到测量电极M点的距离,单位为米(m):供电点B点到测量电极N点的距离,单位为米(m)。f)当AB=MN时,计算公式可简化为:K=元XaXnX(n+1)×(n+2)

5.4.3中间梯度装置

中间梯度装置见图2,参数选择如下:MM

(~号)4B

图2中间梯度装置示意图

AB距的选择应根据目标体埋深和测线长度合理布置,应通过野外试验选择;(2)

MN距一般取150

,最小MN距的确定取决于探测目标体的规模和有效信号的获30

得,应通过试验确定;

用横向中间梯度装置确定矿体走向长度时,可采用较大的MN距;观测范围限于装置中部AB距的三分之二范围内;当测线长度大于AB距的三分之二范围,需移动A、B极完成整条测线的观测时,在相邻观测段间应有2~3个重复观测点;

一线供电多线观测时,旁测线与主测线间的最大距离,应不超过AB距的五分之一;应选择有效措施消除电磁耦合影响;装置系数计算公式见公式(1)。三极测深装置

三极测深装置见图3,参数选择如下:a)

一般取AO≥3H(H为拟探测地质体项部埋深);b)MN=

应选择有效措施消除电磁耦合影响;“无穷远极”应垂直测线布设,它与最近测线的距离应超过10倍AO:装置系数计算公式为:

K=2元XAMXAN

(3)

5.5频率选择

图3三极测深装置示意图

DZ/T0281-—2015

选择工作频率应考虑电磁耦合影响、工作效率、异常衬度等因素,原则上通过试验确定。减小电磁耦合干扰的方法:

采用供电装置和测量装置分开的偶极-偶极装置;将供电导线和测量导线拉开一定距离布设:采用长导线工作装置时,避开潮湿地段布设导线;d)

采用较低的频率进行工作;

采用多频观测进行电磁耦合校正。当工作地区大地电阻率很低,电磁耦合无法避免时,应采取有效措施进行电磁耦合校正。测区、测网与工作比例尺确定

测区范围

测区范围确定原则:

测区范围应根据地质任务及测区的地质条件确定:b)

测区范围应保证有足够的背景场;c)

测区边界原则上应规整,避免零碎和参差不齐。5.6.2测网

测网应根据地质任务、工作性质、勘查对象和地形地貌合理选择,点线距应能很好地反映目标地质体。

5.6.2.2测线应垂直于目标体的走向。当目标体有几组走向时,应垂直于主要目标体的走向,兼顾其他目标体的走向。

5.6.2.3测线宜与已有的地质、物化探勘查剖面重合,宜通过已知钻孔。5.6.2.4测点、测线号编排宜采用相同比例尺;点线号通常应以自西向东、自南向北增大的顺序编排。5.6.3比例尺与测网密度

5.6.3.1比例尺与测网密度,应根据具体勘查任务和地质条件确定:a)普查线距,应不大于最小探测对象的走向长度;点距应保证在异常区内至少有三个满足观测精度的观测点。

DZ/T0281—2015

b)详查线距,应保证至少有三条测线通过最小极化体上方:点距应保证异常区内至少有五个测点满足观测精度的要求。

精测剖面,通常使点距密度达到即使再加密测点,异常的细节特征也不会有明显的改变。5.6.3.2常用比例尺和测网密度见表2。表2常用比例尺和测网密度表

工作比例尺

1:100000

1:50000

1:25000

1:10000

1:5000

5.6.4测网联测

线距/m

点距/m

100~500下载标准就来标准下载网

100~200

50~100

对于1:10000比例尺测量工作,测网面积小于1km;1:5000比例尺测量工作,测网面积小于0.25km。其测网可不与国家标准网联测,只与附近永久性的地物标志联测,允许自建测网。5.6.5测网精度要求

测地精度及其他未尽事项执行DZ/T0153中有关电法剖面和电测深测地工作的相关要求。5.7工作精度确定

5.7.1工作精度分为A、B两级(参见表3)。应根据地质勘查任务、测区噪声水平等工作条件,以取得地质效果为原则,选择某一观测精度或A,B之间的中等精度;也可以由设计者以解决地质问题为目的,分别确定不同的视相位和视电阻率精度级别。工作精度表(有位误差)

精度级别

均方误差/mrad

视相位

均方相对误差/%

视电阻率

均方相对误差/%

5.7.2视电阻率以均方相对误差衡量;视相位小于30mrad时用均方误差来衡量,大于30mrad时用均方相对误差来衡量。

5.7.3电磁干扰较强的地区,可以分区设计精度。通过实验证明在可满足勘查任务的情况下,可适当放宽精度要求,并由设计书另行规定,经批准后才能执行。5.8设计书编写

在完成上述工作的基础上,可进行设计书编写。设计书可按下述提纲编写:目的任务:包括任务来源、目的与要求、选区依据、测区范围与工作量、技术要点等;a

b)测区概况:包括测区的自然地理、交通位置、地质与地球物理特征、以往工作程度等;6

DZ/T0281—2015

c)方法技术:包括测区、测网、仪器设备、装置、技术指标、野外工作方法、质量要求等;d)工作部署:包括工作量、工作进度安排等;e)

数据处理与解释;

安全生产、组织与管理;

预期成果及提交时间;

h)经费预算;

有关附图及附表。

仪器设备

6.1主要仪器设备的选择

编写设计书时,应根据勘查任务和工区地电条件,合理地确定仪器设备的型号与数量。,应尽量选择灵敏度和观测精度高、性能稳定、抗干扰能力强的仪器设备6.1.2

6.1.3各种仪器设备的易损、易耗零件应有足够的备用件。2主要仪器设备的性能要求

6.2.1接收机

6.2.1.1.测量电位最高分辨率应优于10uV.测量相位分辨率应优于0.2mrad。6.2.1.2仪器输人阻抗应大于8Ma。3与发送机的同步精度,应优于100ns。6.2.1.3

2发送机

6.2.2.1按功率可分为小功率、中功率、大功率三种,应根据需要选择某一功率的发送机,6.2.2.2稳流精度应优于5%。

6.2.2.3应有完善的保护电路。

6.2.3供电电极

6.2.3.1供电电极A、B可选用坚固耐用、导电性能良好的不锈钢或铜制金属棒,电极的根数应满足供电电流不随时间变化的需要。对直径为2cm~3cm、人土深度为0.5m左右的电极,以平均每根电极通过的电流不超过0.2A为宜。

6.2.3.2金属供电电极应经常保持表面清洁无锈。用多根电极作供电电极时,应用裸导线连接,并保证电极与导线接触良好

6.2.3.3在接地电阻较大或需要较大供电电流工作的地区,不常移动的电极宜用铜板、铜丝网、铝箔等片状电极。

6.2.4供电导线

供电导线的规格和长度应根据用途、电极距大小、供电电流强度和测区自然条件选择。6.2.4.1

6.2.4.2使用小功率发送机时,可选择每千米导线电阻小于200Q的轻便被复线。使用中功率、大功率发送机时,应选择内阻小、绝缘性能好的多芯全铜导线,每千米导线电阻应小于202。6.2.4.3当供电电压为500V时,导线绝缘电阻每千米应大于2MQ27

DZ/T0281-2015

接收电极

6.2.5.1接收电极应采用易维护、电化学性能稳定、极差变化小的不极化电极,6.2.5.2不极化电极应避免被曝晒、雨淋,保持清洁并定期检查极差6.2.5.3硫酸铜不极化电极应注意补充饱和硫酸铜溶液,固体不极化电极应定期维护避免风干。仪器使用维护与保养

6.3.1仪器检修时应关机,焊接时应切断电烙铁的电源。6.3.2仪器保险丝应严格按发送机允许最大电流选用,不得用高熔点金属丝代替。保险丝烧断后,应查明原因,排除故障后方可更换。6.3.3仪器工作前应检查电路,防止电源接反、供电回路AB短路等现象发生,6.3.4连接发送机电路时,宜做到一人操作,一人检查。6.3.5用电池作供电电源时,连续的供电电流不得超过电池额定的最大放电电流。需要大电流时,宜用多组电池并联。停止用电后,宜将电池与外部连线断开。6.3.6使用发电机供电时,不宜让发电机长期超负荷工作,发电机应经常维护检修并注意用电安全。6.3.7

各种电源均应避免受潮或过热。在严寒季节工作时应采取防冻措施。6.3.8导线应绝缘良好,避免机械损伤,使用期间定期检查,及时维护。6.3.9长期存放或长途运输前,应将潮湿导线及时晾干。6.3.10仪器设备(发送机、接收机、电极等)应建立专门档案并指定专人负责,严格按使用说明书的规定使用、维护和管理。

6.3.11仪器设备存放场所应避开阳光直射,保持通风、干燥、清洁和无腐蚀气体;运送、使用中应注意防尘、防震、防雨、防冻、防曝晒。6.3.12仪器设备长时间存放应定期通电检查。有充电电池的仪器,要定期充、放电维护。长期存放应卸除仪器电源。

3仪器设备发生重大故障后,经检修、校准后方可用于生产。6.3.13

7野外工作

7.1测网布设

根据设计书布设测网,当设计的测点位置遇到沟坎等障碍时可在二分之一线(点)距范围内将测点平移到合适的地方以避开障碍,并记录实际点位坐标。由此引起的装置系数K值变化在2%以内时,可不做K值改正。

7.2仪器校验

7.2.1应定期对使用的接收机、发送机及附属设备进行校验(校验方法可依据各仪器自带说明书的规定执行)。仪器设备各项指标合格后方可进行野外工作。7.2.2仪器一致性对比试验如下:a)

使用两台及两台以上接收机在同一测区工作前,应进行多台仪器一致性对比试验。b)仪器一致性对比试验应在野外条件下,选择电磁干扰小、视相位变化较大的地段以剖面测量方式进行,测点数不少于30个;测量点中应包含正常场和异常场;各台仪器在相同条件下往返观测。

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 其它标准

- 热门标准

- DZ地质矿产行业标准

- DZ/T0275.5-2015 岩矿鉴定技术规范 第5部分矿石光片鉴定

- DZ/T0181-1997 水文测井工作规范

- DZ/T0069-1993 地球物理勘查图图式图例及用色标准

- DZ/T0169-1997 物探化探计算机软件开发规范

- DZ/T0009-1991 砂矿勘探钻机系列

- DZ/T0276.4-2015 岩石物理力学性质试验规程 第4部分:岩石密度试验

- DZ/T0166-1995 实验室用单槽浮选机

- DZ/T0126-1994 固体矿产钻孔地质数据文件格式

- DZ/T0184.9-1997 14C 年龄测定

- DZ/T0184.13-1997 硅酸盐及氧化物矿物中氧同位素组成的五氟化溴法测定

- DZ/T0066-1993 地质勘探装岩机技术条件

- DZ/T0097-1994 工程地质调查规范(1:2.5万~1:5万)

- DZ/T0196.1-1997 测井仪通用技术条件总则

- DZ/T0138-1994 地质仪器产品图样与设计文件的标准化审查

- DZ/T0185-1997 石油天然气地球化学勘查技术规范

- 行业新闻

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2