- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 地方标准(DB) >>

- DB13/T 672-2005 奶牛生产性能测定技术规程

标准号:

DB13/T 672-2005

标准名称:

奶牛生产性能测定技术规程

标准类别:

地方标准(DB)

标准状态:

现行出版语种:

简体中文下载格式:

.rar .pdf下载大小:

部分标准内容:

河北省地

方标准

DB13/T672--2005

奶牛生产性能测定技术规程

2005-09-20发布

河北省质量技术监督局

2005-09-20实施

DB13.T672--2005

本标准由河北省畜牧局提出。

本标准起草单位:河北省畜牧兽医研究所,本标准主要起草人:安永福、董玉京、郭卫华、谷栗。1范围

奶牛生产性能测定技术规程

DB13/T672—2005

本标准规定了奶牛生产性能测定的乳样的采集和记录、产奶量的测定和计算、乳成分的测定和计算、乳中体细胞数的测定。

本标准适用于奶牛饲养场成年荷斯坦母牛生产性能的测定,其他乳牛品种和乳肉兼用牛品种的生产性能测定也可参照执行。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T5409-1995牛乳检验方法

GB/T5413.1—1997婴幼儿配方食品和乳粉蛋白质的测定GB/T5413.5-1997婴幼儿配方食品和乳粉乳糖、蔗糖利总糖的测定NYT800-2004生鲜牛乳中体细胞测定方法3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。3.1

测定日

抽测奶量并采集乳样进行乳成分分析的泌乳日。测定间隔期

两相邻测定日之间的间隔天数称为测定间隔期,该期不应短于26d和长于33d,平均每30d测定一次。

异常记录

测定日奶量与前一个测定日奶量相比,下降超过一定幅度的日记录。3.4

缺失记录

测定日未采样无记录。

4乳样的采集和记录

4.1乳样采集

4.1.1原则

使所采集的乳样能代表挤出的全部牛乳。4.1.2取样

不带采样杯的挤奶器和手工挤奶时,应将一头牛在测定日每次所挤的全部牛奶收集到容器中,盖严盖子上下颠倒两次(注意:不能左右摇动),以使全部牛乳充分混匀,而后立即从中取所需量的乳样于采样瓶中。带有采样杯的挤奶器,按照说明进行操作。4.1.2取样比例

测定日每次所挤奶量按比例取样混合,三次榨乳早、中,晚按4:3:3取样,二次榨乳早、晚按5:5取样。

4.1.3取样量

乳成份分析仪要求总取样量不少于30mL。4.2乳样保存

乳样应尽快送检。如需保存,在每个样品中加入3滴重铬酸钾饱和溶液,同时在0℃~5℃低温保存。4.3测定日记录内容

DB13/T672-—2005

4.3.1奶量

个体母牛在测定日内每次挤奶的泌乳量的总和即测定日奶量。奶量以千克表示,取小数点后一位。4.3.2乳成分量

包括乳脂率和乳脂量、乳蛋白率和乳蛋白量、乳糖率和乳糖量、乳固体率和乳总固体量。乳成分数据取小数点后2位。

4.3.3体细胞含量

即每毫升乳中的体细胞含量,以万为单位,取小数点后1位。4.3.4其他

母牛干奶、死亡或出售的日期:新增泌乳牛的基本情况一一牛号、牛舍、产特日期、胎次、父号、母号等:配种记录和新生续牛的牛号。5产奶量的测定和计算

5.1测定日奶量

5.1.1泌乳期第一个测定日的确定产特后第二天作为泌乳期的开始,但前5d不应测定奶量,即泌乳期的第一个测定日应在奶牛产续6d以后进行。

5.1.2测定日奶量

测定日奶量按4.3.1记录。

5.2泌乳期产奶量的计算

5.2.1异常测定日记录及缺失记录的估计5.2.1.1异常记录的判定标准

判定异常记录的标准是此次测定的日产奶量与上一个测定日的奶量相比,下降的百分比大于(1)式的计算结果:

D=27.4+0.4xt

式中:

测定日奶量与上一个测定日的奶量相比下降的百分比,%:t

测定间隔天数。

5.2.1.2异常记录的处理

异常记录不能直接用于生产性能的统计,应根据前一个测定日的记录按(2)式进行估算:M=(1-0.0033xt)xM

式中:

M—测定日奶量,kg

—测定间隔天数;

Mj前一测定日奶量。

若某头牛偶尔缺失一次记录,和异常记录一样,也应用(2)式进行估计。示例

(2)

一头母牛在第82个泌乳日时测定的奶量为9.1kg,它的前一个测定日是在第50个泌乳日,奶量为24.8kg,测定间隔天数(=82一50=32(d),下降的百分比为(24.8—9.1)/24.8=63.3%,它大于(1)式计算的D=27.4+0.4×32=40.2%,因而这个测定日记录被判定为异常。此时要用(2)式估计该测定日的产奶量记录,M,=24.8kg,即:M=(1—0.0033×32)×24.8=22.2kg。5.2.2各测定间隔期产奶量和乳成分量的计算5.2.2.1测定间隔期的分类

根据奶牛的泌乳生理特点和生产性能测定方法的要求,测定间隔期分为正常测定间隔期、第一个测定间隔期、包含产奶高峰的测定间隔期、从第305个泌乳日至前一个测定日间隔期、最后一个测定间隔期。

5.2.2.2正常测定间隔期

正常测定间隔期的产奶量(乳成分量)就是两个测定日产奶量(乳成分量)的平均值与测定间隔天数的乘积。产奶量按(3)式进行计算:M,-M+Maxt

(3)

式中:

一泌乳阶段(测定间隔期)产奶量,kg:一上一个测定日的奶量,kg;

Mz本次测定日奶量,kg;

一测定间隔天数。

5.2.2.3第一个测定间隔期

DB13/T672--2005

第一个测定间隔期是指从产到第一个测定日的间隔天数(包括产转日和第一个测定日),这个间隔期的产奶量按(4)式计算:

M=M,xtxc

式中:

-第一个测定间隔期的产奶量,kg;M

一第一个测定日的奶量,kg:

间隔天数:

系数。

其中的系数c按下面的回归方程(5)式计算:c=a+b(t)os

式中:

系数;

一间隔天数:

第三及以上

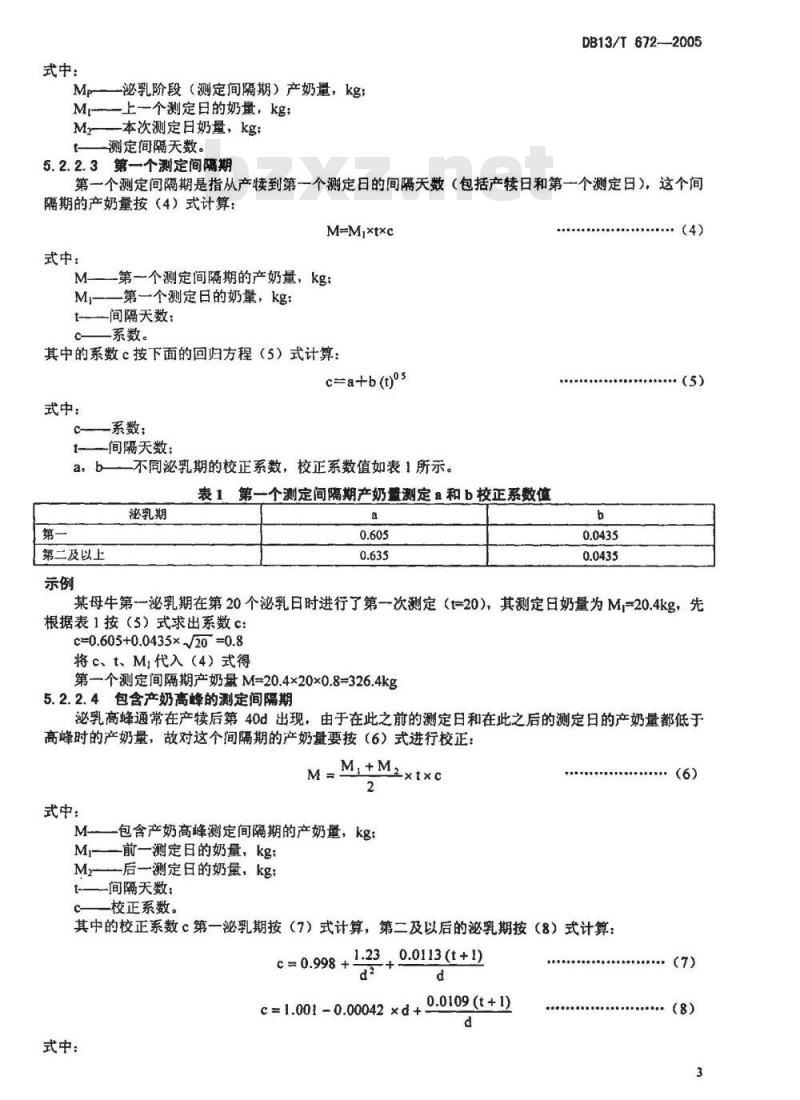

不同泌乳期的校正系数,校正系数值如表1所示。表1第一个测定间隔期产奶量测定a和b校正系数值泌乳期

某母牛第一泌乳期在第20个泌乳日时进行了第一次测定(t=20),其测定日奶量为Mj=20.4kg,先根据表1按(5)式求出系数c

C=0.605+0.0435×20=0.8

将c、t、M代入(4)式得

第一个测定间隔期产奶量M=20.4×20×0.8=326.4kg5.2.2.4包含产奶高峰的测定间隔期泌乳高峰通常在产犊后第40d出现,由于在此之前的测定日和在此之后的测定日的产奶量都低于高峰时的产奶量,故对这个间隔期的产奶量要按(6)式进行校正:M=Mi+M+xtxc

式中:

M-—包含产奶高峰测定间隔期的产奶量,kg;M-—前一测定日的奶量,kg;

Mr-后一测定日的奶量,kg;

一间隔天数:

校正系数。

其中的校正系数c第一泌乳期按(7)式计算,第二及以后的泌乳期按(8)式计算:C=0.998+1.23下载标准就来标准下载网

0.0113(t+1)

0.0109(t+1)

c=1.001-0.00042×d+

式中:

(7)

DB13/T672—2005

校正系数:

间隔天数:

一从产续到第一个测定日的天数。如果测定日正好在第39个泌乳日至第41个泌乳日之间,则可不用校正。示例

5.2.2.2示例的这头牛在第50个泌乳日时进行了第二次测定,泌乳量M=24.8kg,则对于这一测定间隔期来说,d=20,t=30,先用(7)求出校正系数c:c=0.998+1.23/20°+0.0113×31/20=1.02再代入(6)式求出此间隔期产奶量:M=(20.4+24.8)/2x30×1.02=691.6kg5.2.2.5从第305个泌乳日至前-个测定日的间隔期计算这间隔期的产奶量土要是为了计算305d以前那个测定日到第305d的产奶量,这一间隔期产奶量按(9)式进行计算:

M=[M+I×M+_ MI× (+1) xt

式中:

间隔期产奶量,kg:

-305d前的那个测定日的奶量,kg:-第305d后的那个测定日的奶量,kg;一两个测定日的间隔天数;

从前个测定日至第305d的间隔天数。(9)

5.2.2.2示例的这头牛在第292个泌乳日时测定了一次,测定日奶量M,=17.6kg,在第322个泌乳日测定了次,测定日奶量M,=14.9kg,D=322-292=30,305—292=13。代入(9)式算出从292d至305d这个间隔期的产奶量为:M=[17.6+1/2×(14.9-17.6)/30x(13+1)J×13=237.6kg5.2.2.6最后个测定间隔期

指从最后一个测定日至干乳这一期间。这一间隔期的产奶量由(10)式计算:M=MxtxF

式中:

M--间隔期产奶量,kg:

Mi最后-个测定日的奶量,kg:

从最后一个测定日到于奶的天数F—系数。

系数F由(11)式计算:

式中:

F--系数:

一到最后一个测定日的累计泌乳天数:t从最后-个测定日到千奶的天数:a,b-—校正系数,取值见表2。0.5×b×t

最后一个测定间隔期产奶量测定a和b值表一泌乳明

第二及以后泌乳期

(10)

(11)

5.2.2.2示例的这头!在第泌乳期第292个泌乳日测定了-~次,产奶量M=17.6kg,在第302d时干奶,=302

701-10-207

志中(11)式算出F:

0.5×0.071×10

48.3-0.071×292

再按(10)式算出最后一个间隔期的产奶量M=17.6×10x0.987=173.7kg

DB13/T672—2005

b)如果一头母牛是在305d以后干乳,但在305d后没有进行测定,而又要计算其最后一次测定至第305d的产奶量,则从最后一次测定至305d的产奶量的计算和(10)式相同,但式中的t改为从最后-次测定至305d的间隔天数

如上述这头牛在第292个泌乳日时测定了一次,奶量为Mi=17.6kg,在第310d时干奶,这期间没有进行测定,则(=305一292=13,D=292。先由(11)式算出F:计算从第292d泌乳日至305d的产奶量为:

0.5×0.071×13

—=0.983

48.3-0.071×292

再按(10)式计算从第292d泌乳日至305d的产奶量:M=17.6x13x0.983=224.9kg

如果要计算这头牛第292个泌乳日至干奶的产奶量,则=310一292=18。按(11)式计算F为:0.5×0.071×18_=0.977

48.3-0.071×292

按(10)式计算从最后一次测定至干奶的产奶量:M=17.6×18×0.977=309.5kg

全泌乳期产奶最的计算

全泌乳期产奶量为所有测定间隔期的产奶量的总和。305d产奶量是在305d之前的各个测定间隔期的产奶量的总和。异常测定日记录和缺失记录,应用估计的测定日奶量。示例

某头母牛在第一个泌乳期共进行了10次测定,在泌乳的第310d干奶,其全泌乳期产奶量的计算如表3所示。

表3计算全泌乳期产奶量实例

测定间隔顺序

全泌乳期

305d泌乳期

测定日

(泌乳天数)

310(千奶)

测定日奶量

(kg)

9.1(22.2)

*异常测定日记录,括号中的数值为估计的测定日奶量5.3漏测和中断测定的处理

测定间隔天数

测定间隔期产奶量

母牛的一个泌乳期按305d计算,期内基本为每月测定1次,测定日应在7个以上。如果漏测一次,可根据两次测产结果用类推法计算结果来代替(参照异常记录来处理),如测产中断60d以上,则测产结果不予承认。

6乳成分的测定和计算

6.1测定乳成分的仪器

DB13/T672—2005

乳成分含量的测定可采用符合标准的快速测定仪。用于测定的仪器设备均需按规定定期(一般为3个月)检测校正。校正用标准样中的乳脂含量测定按GB/T5409-1995执行,乳蛋白含量的测定按GB/T5413.1—1997的方法执行,乳糖含量的测定按GB/T5413.5--1997的方法执行,乳固体含量的测定按GB/T5409-1995的规定执行。

6.2测定日乳成分量

乳成分含量(乳脂率、乳蛋白率、乳糖率、乳固体率)为对各次采集的混合奶样品的分析结果,乳脂量、乳蛋白量、乳糖量和乳总固体量分别为测定日奶量与乳脂率、乳蛋白率、乳糖率和乳固体率的乘积。

6.3各测定间隔期乳脂量和乳蛋白量的计算6.3.1第一个测定间隔期

第一个测定间隔是的乳脂量和乳蛋白量按(12)式计算:D=D,xtxc

式中:

D——第一个测定间隔期的乳脂量(或乳蛋白量),kg:D

一第一个测定日乳脂量(或乳蛋白量),kg:-间隔天数:

系数。

其中的系数c按下面的回归方程(13)式计算:c=a+b(t)03+bxt+b(t)

式中:

-系数:

-间隔天数:

a,b,b2b3

乳脂量

乳蛋白量

不同泌乳期的校正系数,其值如表4。表4乳成分测定第一个测定间隔期a,bi,bz和b3校正系数值泌乳期

第二及以上

第二及以上

6.3.2其他测定间隔期

(12)

(13)

其他各测定间隔期乳脂量和乳蛋白量的计算公式与同间隔期产奶量的计算公式相同。但最后一个测定间隔期的计算系数按表5执行。乳成分测定最后一个测定间隔期a和b值表表5

乳脂量

乳蛋白量

第一泌乳期

全泌乳期乳脂量和乳蛋白量的计算6.4

第二及以后泌乳期

全泌乳期乳脂量和乳蛋白量为所有测定间隔期的乳脂量和乳蛋白量的总和。305d乳脂量和乳蛋白量是在305d之前的各个测定间隔期的乳脂量和乳蛋白量的总和。异常测定日记录和缺失记录,应用估计的测定日奶量来计算。

某头母牛在一个泌乳期共进行了10次测定,在泌乳的第310d干奶,根据测定日测定的乳脂率和乳蛋白率,其全泌乳期乳脂量的计算如表6所示,乳蛋白量的计算如表7所示。6

测定间隔顺序

全泌乳期

305d泌乳期

测定白

(泌乳天数)

310(于奶)

表6计算全泌乳期乳脂量实例

测定日产量

9.1(22.2)

测定间隔天测定日乳脂率

*异常测定日记录,括号中的数值为估计的测定日产量3.55

平均3.56

平均3.56

表7计算全泌乳期乳蛋白量实例

测定间隔

测定日乳蛋白

测定间隔顺序

全泌乳期

305d泌乳期

测定日

(泌乳天数)

310(干奶)

测定日产量

9.1(22.2)

*异常测定日记录,括号中的数值为估计的测定日产量6.5乳糖量和乳总固体量的计算

6.5.1各测定间隔期乳糖量和乳总固体量的计算率(%)

平均3.10

平均3.10

DB13/T672—2005

测定日

乳脂量(kg)

测定日乳蛋白

量(kg)

定间隔乳脂

量(kg)

测定间隔期乳

蛋白量(kg)

各测定间隔期乳糖量和乳总固体量的计算参照同一间隔期产奶量的计算方法。一般测定间隔期的乳糖量和乳总固体量就是两个测定日乳糖率和乳固体率的平均值分别与此测定间隔期产奶量的乘积。6.5.2全泌乳期乳糖盘和乳总固体量的计算全泌乳期乳糖量和乳总固体量为所有测定间隔期的乳糖量和乳总固体量的总和。305d乳糖量和乳总固体量是在305d之前的各个测定间隔期的乳糖量和乳总固体量的总和。异常测定日记录和缺失记录,应用估计的测定日奶量来计算。6.6全泌乳期平均乳成分率的计算6.6.1全泌乳期或305d泌乳期平均乳脂率按(14)式计算。f (%)

式中:

(14)

................

DB13/T672—2005

f全泌乳期(或305d泌乳期)平均乳脂率,%:全泌乳期(或305d泌乳期)乳脂量,kg:F

-全泌乳期(或305d泌乳期)产奶量,kg6.6.2

全泌乳期或305d泌乳期平均乳蛋白率按(15)式计算。P×100

P(%) =-

式中:

全泌乳期(或305d泌乳期)平均乳蛋白率,%:一全泌乳期(或305d泌乳期)乳蛋白量,kg:M—-全泌乳期(或305d泌乳期)产奶量,kg。全泌乳期或305d泌乳期平均乳糖率按(16)式计算。6.6.3

1(%) =

式中:

全泌乳期(或305d泌乳期)平均乳糖率,%:全泌乳期(或305d泌乳期)乳糖量,kg:全泌乳期(或305d泌乳期)产奶量,kg。6.6.4全泌乳期或305d泌乳期平均乳固体率按(17)式计算。d(%)=

式中:

全泌乳期(或305d泌乳期)平均乳固体率,%:D-全泌乳期(或305d泌乳期)乳总固体量,kg;M——全泌乳期(或305d泌乳期)产奶量,kg。7乳中体细胞数的测定

乳中体细胞数的测定按NY/T800—2004执行。(15)

,(17)

乳中的体细胞数量反映了乳房的健康状况,一般体细胞数超过50万即表现为临床乳房炎,在20~40万时该牛则极有可能患有隐性乳房炎。体细胞数越高,所造成的产奶量损失就越多。如测定发现某头牛的体细胞数升高,应及时采取措施。8

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

方标准

DB13/T672--2005

奶牛生产性能测定技术规程

2005-09-20发布

河北省质量技术监督局

2005-09-20实施

DB13.T672--2005

本标准由河北省畜牧局提出。

本标准起草单位:河北省畜牧兽医研究所,本标准主要起草人:安永福、董玉京、郭卫华、谷栗。1范围

奶牛生产性能测定技术规程

DB13/T672—2005

本标准规定了奶牛生产性能测定的乳样的采集和记录、产奶量的测定和计算、乳成分的测定和计算、乳中体细胞数的测定。

本标准适用于奶牛饲养场成年荷斯坦母牛生产性能的测定,其他乳牛品种和乳肉兼用牛品种的生产性能测定也可参照执行。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T5409-1995牛乳检验方法

GB/T5413.1—1997婴幼儿配方食品和乳粉蛋白质的测定GB/T5413.5-1997婴幼儿配方食品和乳粉乳糖、蔗糖利总糖的测定NYT800-2004生鲜牛乳中体细胞测定方法3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。3.1

测定日

抽测奶量并采集乳样进行乳成分分析的泌乳日。测定间隔期

两相邻测定日之间的间隔天数称为测定间隔期,该期不应短于26d和长于33d,平均每30d测定一次。

异常记录

测定日奶量与前一个测定日奶量相比,下降超过一定幅度的日记录。3.4

缺失记录

测定日未采样无记录。

4乳样的采集和记录

4.1乳样采集

4.1.1原则

使所采集的乳样能代表挤出的全部牛乳。4.1.2取样

不带采样杯的挤奶器和手工挤奶时,应将一头牛在测定日每次所挤的全部牛奶收集到容器中,盖严盖子上下颠倒两次(注意:不能左右摇动),以使全部牛乳充分混匀,而后立即从中取所需量的乳样于采样瓶中。带有采样杯的挤奶器,按照说明进行操作。4.1.2取样比例

测定日每次所挤奶量按比例取样混合,三次榨乳早、中,晚按4:3:3取样,二次榨乳早、晚按5:5取样。

4.1.3取样量

乳成份分析仪要求总取样量不少于30mL。4.2乳样保存

乳样应尽快送检。如需保存,在每个样品中加入3滴重铬酸钾饱和溶液,同时在0℃~5℃低温保存。4.3测定日记录内容

DB13/T672-—2005

4.3.1奶量

个体母牛在测定日内每次挤奶的泌乳量的总和即测定日奶量。奶量以千克表示,取小数点后一位。4.3.2乳成分量

包括乳脂率和乳脂量、乳蛋白率和乳蛋白量、乳糖率和乳糖量、乳固体率和乳总固体量。乳成分数据取小数点后2位。

4.3.3体细胞含量

即每毫升乳中的体细胞含量,以万为单位,取小数点后1位。4.3.4其他

母牛干奶、死亡或出售的日期:新增泌乳牛的基本情况一一牛号、牛舍、产特日期、胎次、父号、母号等:配种记录和新生续牛的牛号。5产奶量的测定和计算

5.1测定日奶量

5.1.1泌乳期第一个测定日的确定产特后第二天作为泌乳期的开始,但前5d不应测定奶量,即泌乳期的第一个测定日应在奶牛产续6d以后进行。

5.1.2测定日奶量

测定日奶量按4.3.1记录。

5.2泌乳期产奶量的计算

5.2.1异常测定日记录及缺失记录的估计5.2.1.1异常记录的判定标准

判定异常记录的标准是此次测定的日产奶量与上一个测定日的奶量相比,下降的百分比大于(1)式的计算结果:

D=27.4+0.4xt

式中:

测定日奶量与上一个测定日的奶量相比下降的百分比,%:t

测定间隔天数。

5.2.1.2异常记录的处理

异常记录不能直接用于生产性能的统计,应根据前一个测定日的记录按(2)式进行估算:M=(1-0.0033xt)xM

式中:

M—测定日奶量,kg

—测定间隔天数;

Mj前一测定日奶量。

若某头牛偶尔缺失一次记录,和异常记录一样,也应用(2)式进行估计。示例

(2)

一头母牛在第82个泌乳日时测定的奶量为9.1kg,它的前一个测定日是在第50个泌乳日,奶量为24.8kg,测定间隔天数(=82一50=32(d),下降的百分比为(24.8—9.1)/24.8=63.3%,它大于(1)式计算的D=27.4+0.4×32=40.2%,因而这个测定日记录被判定为异常。此时要用(2)式估计该测定日的产奶量记录,M,=24.8kg,即:M=(1—0.0033×32)×24.8=22.2kg。5.2.2各测定间隔期产奶量和乳成分量的计算5.2.2.1测定间隔期的分类

根据奶牛的泌乳生理特点和生产性能测定方法的要求,测定间隔期分为正常测定间隔期、第一个测定间隔期、包含产奶高峰的测定间隔期、从第305个泌乳日至前一个测定日间隔期、最后一个测定间隔期。

5.2.2.2正常测定间隔期

正常测定间隔期的产奶量(乳成分量)就是两个测定日产奶量(乳成分量)的平均值与测定间隔天数的乘积。产奶量按(3)式进行计算:M,-M+Maxt

(3)

式中:

一泌乳阶段(测定间隔期)产奶量,kg:一上一个测定日的奶量,kg;

Mz本次测定日奶量,kg;

一测定间隔天数。

5.2.2.3第一个测定间隔期

DB13/T672--2005

第一个测定间隔期是指从产到第一个测定日的间隔天数(包括产转日和第一个测定日),这个间隔期的产奶量按(4)式计算:

M=M,xtxc

式中:

-第一个测定间隔期的产奶量,kg;M

一第一个测定日的奶量,kg:

间隔天数:

系数。

其中的系数c按下面的回归方程(5)式计算:c=a+b(t)os

式中:

系数;

一间隔天数:

第三及以上

不同泌乳期的校正系数,校正系数值如表1所示。表1第一个测定间隔期产奶量测定a和b校正系数值泌乳期

某母牛第一泌乳期在第20个泌乳日时进行了第一次测定(t=20),其测定日奶量为Mj=20.4kg,先根据表1按(5)式求出系数c

C=0.605+0.0435×20=0.8

将c、t、M代入(4)式得

第一个测定间隔期产奶量M=20.4×20×0.8=326.4kg5.2.2.4包含产奶高峰的测定间隔期泌乳高峰通常在产犊后第40d出现,由于在此之前的测定日和在此之后的测定日的产奶量都低于高峰时的产奶量,故对这个间隔期的产奶量要按(6)式进行校正:M=Mi+M+xtxc

式中:

M-—包含产奶高峰测定间隔期的产奶量,kg;M-—前一测定日的奶量,kg;

Mr-后一测定日的奶量,kg;

一间隔天数:

校正系数。

其中的校正系数c第一泌乳期按(7)式计算,第二及以后的泌乳期按(8)式计算:C=0.998+1.23下载标准就来标准下载网

0.0113(t+1)

0.0109(t+1)

c=1.001-0.00042×d+

式中:

(7)

DB13/T672—2005

校正系数:

间隔天数:

一从产续到第一个测定日的天数。如果测定日正好在第39个泌乳日至第41个泌乳日之间,则可不用校正。示例

5.2.2.2示例的这头牛在第50个泌乳日时进行了第二次测定,泌乳量M=24.8kg,则对于这一测定间隔期来说,d=20,t=30,先用(7)求出校正系数c:c=0.998+1.23/20°+0.0113×31/20=1.02再代入(6)式求出此间隔期产奶量:M=(20.4+24.8)/2x30×1.02=691.6kg5.2.2.5从第305个泌乳日至前-个测定日的间隔期计算这间隔期的产奶量土要是为了计算305d以前那个测定日到第305d的产奶量,这一间隔期产奶量按(9)式进行计算:

M=[M+I×M+_ MI× (+1) xt

式中:

间隔期产奶量,kg:

-305d前的那个测定日的奶量,kg:-第305d后的那个测定日的奶量,kg;一两个测定日的间隔天数;

从前个测定日至第305d的间隔天数。(9)

5.2.2.2示例的这头牛在第292个泌乳日时测定了一次,测定日奶量M,=17.6kg,在第322个泌乳日测定了次,测定日奶量M,=14.9kg,D=322-292=30,305—292=13。代入(9)式算出从292d至305d这个间隔期的产奶量为:M=[17.6+1/2×(14.9-17.6)/30x(13+1)J×13=237.6kg5.2.2.6最后个测定间隔期

指从最后一个测定日至干乳这一期间。这一间隔期的产奶量由(10)式计算:M=MxtxF

式中:

M--间隔期产奶量,kg:

Mi最后-个测定日的奶量,kg:

从最后一个测定日到于奶的天数F—系数。

系数F由(11)式计算:

式中:

F--系数:

一到最后一个测定日的累计泌乳天数:t从最后-个测定日到千奶的天数:a,b-—校正系数,取值见表2。0.5×b×t

最后一个测定间隔期产奶量测定a和b值表一泌乳明

第二及以后泌乳期

(10)

(11)

5.2.2.2示例的这头!在第泌乳期第292个泌乳日测定了-~次,产奶量M=17.6kg,在第302d时干奶,=302

701-10-207

志中(11)式算出F:

0.5×0.071×10

48.3-0.071×292

再按(10)式算出最后一个间隔期的产奶量M=17.6×10x0.987=173.7kg

DB13/T672—2005

b)如果一头母牛是在305d以后干乳,但在305d后没有进行测定,而又要计算其最后一次测定至第305d的产奶量,则从最后一次测定至305d的产奶量的计算和(10)式相同,但式中的t改为从最后-次测定至305d的间隔天数

如上述这头牛在第292个泌乳日时测定了一次,奶量为Mi=17.6kg,在第310d时干奶,这期间没有进行测定,则(=305一292=13,D=292。先由(11)式算出F:计算从第292d泌乳日至305d的产奶量为:

0.5×0.071×13

—=0.983

48.3-0.071×292

再按(10)式计算从第292d泌乳日至305d的产奶量:M=17.6x13x0.983=224.9kg

如果要计算这头牛第292个泌乳日至干奶的产奶量,则=310一292=18。按(11)式计算F为:0.5×0.071×18_=0.977

48.3-0.071×292

按(10)式计算从最后一次测定至干奶的产奶量:M=17.6×18×0.977=309.5kg

全泌乳期产奶最的计算

全泌乳期产奶量为所有测定间隔期的产奶量的总和。305d产奶量是在305d之前的各个测定间隔期的产奶量的总和。异常测定日记录和缺失记录,应用估计的测定日奶量。示例

某头母牛在第一个泌乳期共进行了10次测定,在泌乳的第310d干奶,其全泌乳期产奶量的计算如表3所示。

表3计算全泌乳期产奶量实例

测定间隔顺序

全泌乳期

305d泌乳期

测定日

(泌乳天数)

310(千奶)

测定日奶量

(kg)

9.1(22.2)

*异常测定日记录,括号中的数值为估计的测定日奶量5.3漏测和中断测定的处理

测定间隔天数

测定间隔期产奶量

母牛的一个泌乳期按305d计算,期内基本为每月测定1次,测定日应在7个以上。如果漏测一次,可根据两次测产结果用类推法计算结果来代替(参照异常记录来处理),如测产中断60d以上,则测产结果不予承认。

6乳成分的测定和计算

6.1测定乳成分的仪器

DB13/T672—2005

乳成分含量的测定可采用符合标准的快速测定仪。用于测定的仪器设备均需按规定定期(一般为3个月)检测校正。校正用标准样中的乳脂含量测定按GB/T5409-1995执行,乳蛋白含量的测定按GB/T5413.1—1997的方法执行,乳糖含量的测定按GB/T5413.5--1997的方法执行,乳固体含量的测定按GB/T5409-1995的规定执行。

6.2测定日乳成分量

乳成分含量(乳脂率、乳蛋白率、乳糖率、乳固体率)为对各次采集的混合奶样品的分析结果,乳脂量、乳蛋白量、乳糖量和乳总固体量分别为测定日奶量与乳脂率、乳蛋白率、乳糖率和乳固体率的乘积。

6.3各测定间隔期乳脂量和乳蛋白量的计算6.3.1第一个测定间隔期

第一个测定间隔是的乳脂量和乳蛋白量按(12)式计算:D=D,xtxc

式中:

D——第一个测定间隔期的乳脂量(或乳蛋白量),kg:D

一第一个测定日乳脂量(或乳蛋白量),kg:-间隔天数:

系数。

其中的系数c按下面的回归方程(13)式计算:c=a+b(t)03+bxt+b(t)

式中:

-系数:

-间隔天数:

a,b,b2b3

乳脂量

乳蛋白量

不同泌乳期的校正系数,其值如表4。表4乳成分测定第一个测定间隔期a,bi,bz和b3校正系数值泌乳期

第二及以上

第二及以上

6.3.2其他测定间隔期

(12)

(13)

其他各测定间隔期乳脂量和乳蛋白量的计算公式与同间隔期产奶量的计算公式相同。但最后一个测定间隔期的计算系数按表5执行。乳成分测定最后一个测定间隔期a和b值表表5

乳脂量

乳蛋白量

第一泌乳期

全泌乳期乳脂量和乳蛋白量的计算6.4

第二及以后泌乳期

全泌乳期乳脂量和乳蛋白量为所有测定间隔期的乳脂量和乳蛋白量的总和。305d乳脂量和乳蛋白量是在305d之前的各个测定间隔期的乳脂量和乳蛋白量的总和。异常测定日记录和缺失记录,应用估计的测定日奶量来计算。

某头母牛在一个泌乳期共进行了10次测定,在泌乳的第310d干奶,根据测定日测定的乳脂率和乳蛋白率,其全泌乳期乳脂量的计算如表6所示,乳蛋白量的计算如表7所示。6

测定间隔顺序

全泌乳期

305d泌乳期

测定白

(泌乳天数)

310(于奶)

表6计算全泌乳期乳脂量实例

测定日产量

9.1(22.2)

测定间隔天测定日乳脂率

*异常测定日记录,括号中的数值为估计的测定日产量3.55

平均3.56

平均3.56

表7计算全泌乳期乳蛋白量实例

测定间隔

测定日乳蛋白

测定间隔顺序

全泌乳期

305d泌乳期

测定日

(泌乳天数)

310(干奶)

测定日产量

9.1(22.2)

*异常测定日记录,括号中的数值为估计的测定日产量6.5乳糖量和乳总固体量的计算

6.5.1各测定间隔期乳糖量和乳总固体量的计算率(%)

平均3.10

平均3.10

DB13/T672—2005

测定日

乳脂量(kg)

测定日乳蛋白

量(kg)

定间隔乳脂

量(kg)

测定间隔期乳

蛋白量(kg)

各测定间隔期乳糖量和乳总固体量的计算参照同一间隔期产奶量的计算方法。一般测定间隔期的乳糖量和乳总固体量就是两个测定日乳糖率和乳固体率的平均值分别与此测定间隔期产奶量的乘积。6.5.2全泌乳期乳糖盘和乳总固体量的计算全泌乳期乳糖量和乳总固体量为所有测定间隔期的乳糖量和乳总固体量的总和。305d乳糖量和乳总固体量是在305d之前的各个测定间隔期的乳糖量和乳总固体量的总和。异常测定日记录和缺失记录,应用估计的测定日奶量来计算。6.6全泌乳期平均乳成分率的计算6.6.1全泌乳期或305d泌乳期平均乳脂率按(14)式计算。f (%)

式中:

(14)

................

DB13/T672—2005

f全泌乳期(或305d泌乳期)平均乳脂率,%:全泌乳期(或305d泌乳期)乳脂量,kg:F

-全泌乳期(或305d泌乳期)产奶量,kg6.6.2

全泌乳期或305d泌乳期平均乳蛋白率按(15)式计算。P×100

P(%) =-

式中:

全泌乳期(或305d泌乳期)平均乳蛋白率,%:一全泌乳期(或305d泌乳期)乳蛋白量,kg:M—-全泌乳期(或305d泌乳期)产奶量,kg。全泌乳期或305d泌乳期平均乳糖率按(16)式计算。6.6.3

1(%) =

式中:

全泌乳期(或305d泌乳期)平均乳糖率,%:全泌乳期(或305d泌乳期)乳糖量,kg:全泌乳期(或305d泌乳期)产奶量,kg。6.6.4全泌乳期或305d泌乳期平均乳固体率按(17)式计算。d(%)=

式中:

全泌乳期(或305d泌乳期)平均乳固体率,%:D-全泌乳期(或305d泌乳期)乳总固体量,kg;M——全泌乳期(或305d泌乳期)产奶量,kg。7乳中体细胞数的测定

乳中体细胞数的测定按NY/T800—2004执行。(15)

,(17)

乳中的体细胞数量反映了乳房的健康状况,一般体细胞数超过50万即表现为临床乳房炎,在20~40万时该牛则极有可能患有隐性乳房炎。体细胞数越高,所造成的产奶量损失就越多。如测定发现某头牛的体细胞数升高,应及时采取措施。8

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 其它标准

- 热门标准

- 地方标准

- DB11/T157.8-2008 虹鳟养殖技术规范 第8部分:常见病诊治与安全用药

- DB33/T360-2002 出口冷冻粽子检验规程

- DB32/T2707-2014 水利工程施工质量项目法人委托检测规范

- DB33/T726-2008 狮头系列金鱼亲鱼培育及繁殖技术规范

- DB34/T146-1997 三练薄荷素油

- DB34/T415-2004 皖南三黄鸡青年鸡饲养管理规程

- DBS22013-2013 食品安全地方标准 植物源性食品中α-玉米赤霉烯醇 和赤霉烯酮的测定 液相色谱-质谱质谱法

- DB33/T729-2015 建德苞茶生产技术规范

- DB4209/T23——2021 地理标志证明商标孝感早蜜桃

- DB11/T499.5-2007 北京黑猪饲养管理技术规范 第5部分:卫生防疫

- DB13/T1081.24-2009 食品用包装材料及制品 塑料 第24部分:马来酸和马来酸酐特定迁移量的测定

- DB36/T655-2012 公路填砂路基施工技术规范

- DB52/477-2004 轻质建筑碎料小型空心砌块

- DB52/T986-2015 地理标志产品 凯里红酸汤

- DB33758-2015 棉纱单位产品可比综合电耗限额及计算方法

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2