- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 地方标准(DB) >>

- DB/T 23-2007 地震观测仪器进网技术要求重力仪

标准号:

DB/T 23-2007

标准名称:

地震观测仪器进网技术要求重力仪

标准类别:

地方标准(DB)

标准状态:

现行-

发布日期:

2007-03-14 -

实施日期:

2007-06-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

15.33 MB

部分标准内容:

ICS91.120.25

DB23-T1160-2007.1

中华人民共和国地震行业标准

DB/T 23—2007

地震观测仪器进网技术要求

重力仪

Technical requirements of instruments in network for earthquake monitoring -地震ravimeter准

本电子版不作为法定技术文件,请以地震出版社出版的正式标准文本为准。2007-03-14发布

中国地震局发布

2007-06-01实施

2规范性引用文件

3术语和定义

技术要求

技术指标的检测

附录A(资料性附录)重力仪格值的基线校准(规范性附录)重力仪动态检测记录、计算表格及检测曲线绘制图例附录B

附录C

附录D

(资料性附录)重力仪动态检测记录、计算表格及检测曲线绘制图例(资料性附录)环境磁场对重力仪观测值影响的检测(资料性附录)大气压力变化对重力仪观测值影响的检测附录E

重力仪静电反馈比例因子的校准及线性度误差的检测附录F(资料性附录)

参考文献

地震标准

DB/T232007

DB/T23—2007

本标准是《地震观测仪器进网技术要求》系列标准中的一项。该系列标准结构及名称预计如下:地震观测仪器进网技术要求常用技术参数表述与测试方法(DB/T212007)地震观测仪器进网技术要求地震仪(DB/T22一2007)地震观测仪器进网技术要求地电观测仪第1部分:直流地电阻率仪地震观测仪器进网技术要求地电观测仪第2部分:地电场仪地震观测仪器进网技术要求地磁观测仪第1部分:磁通门磁力仪地震观测仪器进网技术要求地磁观测仪第2部分:质子失量磁力仪地震观测仪器进网技术要求地壳形变观测仪第1部分:倾斜仪地震观测仪器进网技术要求地壳形变观测仪第2部分:应变仪地震观测仪器进网技术要求重力仪(DB/T23一2007)地震观测仪器进网技术要求地下流体观测仪第1部分:压力式水位仪地震观测仪器进网技术要求地下流体观测仪第2部分:测温仪地震观测仪器进网技术要求地下流体观测仪第3部分:闪烁测氢仪本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E和附录F均为资料性附录。本标准由中国地震局提出。

本标准由全国地震标准化技术委员会(SAC/TC225)归口。本标准主要起草单位:中国地震局地震研究所、中国地震局地球物理研究所。本标准的主要起草人:刘冬至、郑金涵、李树德、李辉、刘端法、姚植桂、邢灿飞、项爱民、蒋幼华。

1范围

地震观测仪器进网技术要求

重力仪

DB/T23—2007

本标准规定了地震观测仪器中陆地型系列重力仪进网的使用条件、功能要求、技术指标和检测方法。本标准适用于重力仪的设计、生产、使用、维护、引进和质量监督。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T15464一1995仪器仪表包装通用技术条件3地震台站建设规范重力台站

DB/T7—2003

JJF1001—1998

3术语和定义

通用计量术语及定义

下列术语和定义适用于本标准。3.1

对要力定制发量功加通量糖(地动最于雷的仅示、准绝对重力仪absolutegravimeter3.2

相对重力仪relativegravimeter只能测量不同测点间重力加速度差值或同一测点上不同时间重力加速度差值的仪器。3.3

标称范围

nominal range

测量仪器的操纵器件调到特定位置时可得到的示值范围。3.4

【重力仪]测程

(gravimeter)span

重力仪标称范围上下极限之差。3.5

仪器常数instrumentconstant

为给出被测量的重力值或用于计算被测量的重力值,必须与重力仪直接示值相乘的系数。注:重力仪的仪器常数通常称为格值。3.6

光学(位移)灵敏度opticalsensitivity重力仪的光学指示位移量与相应被观测重力差之比值。3.7

电子灵敏度electronicsensitivity重力仪的电输出变化量与相应被观测重力差之比值。1

DB/T23--2007

漂移drift

重力仪输人一输出特性随时间的缓慢变化。3.9

静态漂移staticdrift

重力仪在某一固定测点(如:重力台站)连续观测时(不移动仪器)的漂移。3.10

动态漂移dynamicdrift

一段时间内(不少于8h),重力仪在不同测点间连续移动观测状态下的漂移。3.11

混合漂移compositivedrift

重力仪处于动态、静态交替状态下的漂移。3.12

静电反馈electrostatic feedback根据重力仪测量机构偏离零位的反馈信号,用静电力使其自动归零的方法在重力仪器上简称静电反馈。

(静电反馈)比例因子proportionalfactor(ofelectrostaticfeedback)为给出被测量重力值或用于计算被测量的重力值,必须与重力仪静电反馈直接示值相乘的系数。3.14

段差segmentdifference

重力测量中,任意相邻两个点间的重力值之差。4技术要求

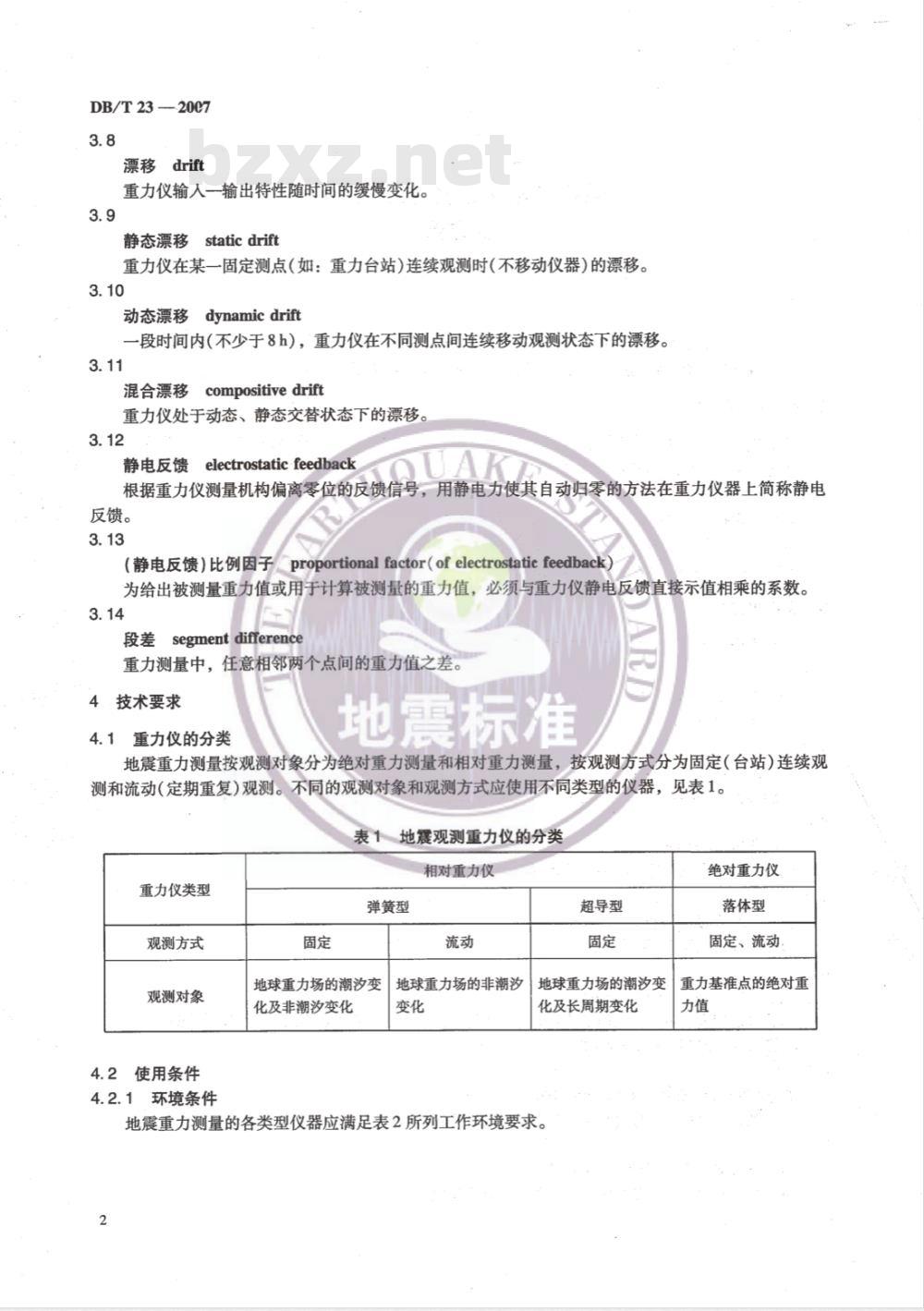

4.1重力仪的分类

地震标准

地震重力测量按观测对象分为绝对重力测量和相对重力测量,按观测方式分为固定(台站)连续观测和流动(定期重复)观测。不同的观测对象和观测方式应使用不同类型的仪器,见表1。表1地震观测重力仪的分类

相对重力仪

重力仪类型

观测方式

观测对象

4.2使用条件

4.2.1环境条件

弹簧型

地球重力场的潮汐变

化及非潮汐变化

地球重力场的非潮汐

超导型

地球重力场的潮汐变

化及长周期变化

地震重力测量的各类型仪器应满足表2所列工作环境要求。2

绝对重力仪

落体型

固定、流动

重力基准点的绝对重

环境要素

环境温度

相对湿度

大气压力

固定观测

0℃~40℃

表2环境参数范围

相对重力仪

弹簧型

流动观测

-10℃~40℃

≤90%

超导型

<37℃

60000 Pa~106 000Pa

4.2.2电源条件

地震重力测量的各类型仪器应满足表3中的电源参数要求。表3重力仪工作的电源条件

相对重力仪

电源类别

直流(DC)

交流(AC)

固定观测

弹簧型

流动观测

超导型

10. 2 V ~ 13. 8 v

198V-242V,50Hz

4.2.3用于流动地震重力测量的各类型仪器其他使用条件4.2.3.1功耗、重量和外形尺寸十用于流动地震重力测量的各类型仪器宜满足表4中的参数要求表4重力仪的功耗、重量和外形尺寸参数类型

仪器重量

外形尺寸

4.2.3.2包装

相对重力仪

≤50W

≤15kg

≤400mm(长)×300mm(宽)×400mm(高)DB/T23—2007

绝对重力仪

落体型

15℃~25℃

绝对重力仪

落体型

绝对重力仪

单箱小于80kg

用于流动地震重力测量的各类型重力仪,其包装除应符合GB/T15464一1995的规定外,仪器在包装运输条件下,整体结构应能承受环境温度的变化和运输振动的冲击。其中高温应为+50℃,低温应为-20℃,运输途中瞬间颠簸幅度应在±200mm范围内。4.3重力仪的性能指标

4.3.1仪器常数(格值)

重力仪应有格值。

4.3.2重力仪的测程bzxz.net

重力仪的测程应满足表5的要求。3

DB/T23—2007

测程类别

直接测程

间接测程

固定观测

表5.重力仪的测程范围

相对重力仪

弹簧型

流动观测

≥200

≥6 000

注1:直接测程是指重力仪不需测程调节装置可达到的测量范围。注2:间接测程是指重力仪利用测程调节装置调节后可达到的测量范围。4.3.3分辨力和重复性标准差

分辨力和重复性标准差应符合表6的要求。超导型

≥>6 000

表 6 各系列重力仪的分辨力、重复性指标要求相对重力仪

参数类别

分辨力

重复性标准差

准确度和精度

固定观测

弹簧型

流动观测

超导型

≤0.0001

重力仪的准确度和精度应满足表7所列的技术指标。标准

表 7各系列重力仪准确度和精度要求相对重力仪

参数类别

准确度

固定观测

≤±0.003

≤±0.001

4.3.5弹簧类重力仪的漂移

4.3.5.1静态漂移

弹簧型

绝对值不应大于0.003×10-5m:s-2/h。4.3.5.2动态漂移

绝对值不应大于0.010×10-5m·s-2/h4.3.5.3混合漂移

绝对值不应大于1×10-5m·s-2月。4.3.6抗磁场干扰

流动观测

≤±0.030

≤±0.015

绝对值不应大于0.125×10-8°m·s-2/(A·m-1)。超导型

≤±0.001

≤±0.0005

单位:10-5m·s-2

绝对重力仪

落体型

≥6000

单位:10-5m·s-2

绝对重力仪

落体型

单位:10-sm·s-2

绝对重力仪

落体型

≤±0.005

≤±0.003

注:安培每米(A·m-\)表示磁场强度,与废止使用的奥斯特(0e)换算关系为:10e~79.58A·m-1。4

4.3.7抗气压影响

DB/T232007

气压阶跃变化对重力仪观测结果影响的绝对值不应大于1×10-°m·s-2/kPa;气压突变影响的绝对值不应大于0.5×10-8m·s-2/kPa。4.3.8静电反馈装置的技术指标

4.3.8.1比例因子

重力仪的静电反馈装置应有比例因子。4.3.8.2线性测程范围

线性测程范围不应小于2.0×10-5m·s-2。4.3.8.3线性度误差

线性度误差不应大于0.5%。

4.4重力仪的功能要求

4.4.1光学测量系统

具有光学测量系统的重力仪,其光学瞄准装置应具有调焦功能,目镜光学放大系数不应小于10;光学(位移)灵敏度应可调。

4.4.2重力仪置平装置的角值显示器应符合表8的规定。表8重力仪的倾斜在角值显示器上的显示要求角值显示器类型

直交型管状水泡

双偏电流表

倾斜的反应方式

水泡位移

电表指针偏离

数字电表

电表数字的变化

注: LSD(leas signifianrdgi)即电表最小有效读数。大示4.4.3重力仪的控温装置

重力仪的类型

固定型

≤30/2mm

≤30″/2mm

≤6\/1LSD

移动型

≤50\/2mm

≤50/2mm

≤10\/1LSD

带有控温装置的重力仪,其控温分辨力应优于0.01℃;控温区域温度变化的绝对值不应大于0.1℃。

4.4.4电子输出接口

用于地震重力台站固定观测的重力仪,电子输出应具备通讯接口。通讯接口可以是RS232C、USB、CANBUS或TCP/IP协议接口中的任一种。5技术指标的检测

5.1重力仪格值的校准

5.1.1校准方式

重力基线是检定和校准重力仪格值、传递国家标准的基准。重力仪的格值校准宜优先采用重力基线校准的方法进行。对不适宜采用重力基线方法校准的重力仪可采用比测校准的方法进行。5.1.2基线校准

重力仪格值长基线校准结果的相对精度不应低于1.5×10-5;短基线校准结果的相对精度不应低于5.0×10-5。校准方法及检测资料的处理参见附录A。5.1.3比测校准

5.1.3.1校准场地、条件与方法

被校准的重力仪可以移动时,比测校准可选择有长期连续观测并已知高精度潮汐因子的台站进行;5

DB/T23—2007

当被校准的重力仪移动有困难时,可用具有校准格值、且精度等级高于被校准仪器的重力仪用于传递国家标准与其进行比测校准,对比观测时间为1~3个月。5.1.3.2校准计算与结果评定

通过二台重力仪的对比观测或台站已知的标准潮汐因子,获得被校准仪器在该台站测得的潮汐因子。根据已知的标准潮汐因子和测得的潮汐因子,反算被校准仪器的视面板格值(整个系统的格值)。校准观测计算的M波潮汐因子的均方误差应小于±0.001。5.2重力仪测程的检测

5.2.1间接测程的检测

通过仪器测程调节装置的调整,在任何(陆地)测点上重力仪的输出能正常示值即为合格。注:地球陆地上任意两点间的重力差值都不大于6000×10-5m·s-2。5.2.2直接测程的检测

5.2.2.1固定观测型(台站)仪器的检测固定观测型仪器的检测场地宜符合DB/T7一2003的要求。安置好重力仪,调整测程调节装置使仪器的输出接近零(不小于零),记录仪器的输出值R;再调整测程调节装置,使仪器的输出增加,记录仪器的输出R.;按式(1)计算AG。AG不小于直接测程为合格。

AG=R-RL)×C

式中:

为重力仪的格值。

5.2.2.2流动观测型仪器的检测

(1)

检测场地宜符合下列要求:两测站间距离不大于30km,重力差不小于200×10~5m:s-2,周围无振动干扰(宜在重力仪格值校准场选择两基线点进行)。在重力值高的一点上,调整测程调节装置使被检测仪器的输出接近零(不小于零),记录仪器的输出R;再将被检测仪器移至重力值低的一点上,记录仪器的输出R;按式(1)计算AG。AG不小于直你佳

接测程为合格。

5.3分辨力和重复性标准差的检测5.3.1分辨力的检测

5.3.1.1检测场地与环境

固定观测型仪器的检测场地宜符合DB/T7一2003的要求;流动观测的仪器的检测场地宜选在环境温度变化小,周围无振动干扰,地基较稳定的室内。检测时间宜在大潮期间固体潮变化速率快的时段。5.3.1.2检测

调整固定观测型(台站)仪器的采样频率,使其每分钟输出一检测记录值,每组检测记录不少于10个;对于流动观测的仪器宜每10min获取一观测值,每组观测值宜不少于六个。在固体潮上升和下降时间段各进行一组检测。5.3.1.3检测结果评定

观测值应随固体潮理论值同步递增或者递减,按式(2)计算比例系数K;。当0.5≤K;≤1.5(i=1,2,3,,n-1)时,检测结果评定为合格。K = (Rl -R,) ×C

T+1 - T,

式中:

R,、Ri+1—

T、Ti+1

重力仪各相邻观测值;

重力仪的格值;

重力仪观测值获取时刻(min)的固体潮理论值,i=1,2,3,,n-1;·(2)

一重力仪观测值的个数。

5.3.2重复性标准差的检测

5.3.2.1检测场地与条件

DB/T23—2007

检测场地宜符合下列要求:环境温度变化小,周围无振动干扰,地基较稳定的室内地点。检测宜在重力固体潮变化缓慢的时段进行(农历每月初八或二十二日、固体潮曲线平坦的时段)。5.3.2.2检测

重复性的检测应按照JF1001一1998的要求,在相同条件下,短时间内(不长于1h)多次对同一测点重复进行测量,检测仪器提供相近示值的能力。重力仪重复性用检测示值的标准差表示。每次测量前应重新安置仪器并获取一个观测值R(仪器的示值)。所有观测应由同一观测员执行,相邻观测的时间间隔宜为5min~10min。观测值的数量不应少于六个。5.3.2.3检测的计算与结果评定

将观测值R;转换成重力值、经固体潮改正后得到gi,重复性标准差α按式(3)计算。当结果符合4.3.3条规定的要求时为合格。

E(g: -g)2

·(3)

式中:

n——观测值的个数。

5.4准确度和精度的检测

重力仪的准确度和精度的检测可在重力仪格值校准时进行,格值短基线校准的观测中误差m即为重力仪的观测精度;由于基线值是约定真值,此处的中误差m也就是重力仪的准确度,参见附录A。地震标准

5.5静态零点漂移检测

5.5.1测试场地与条件

检测场地宜符合下列要求:环境温度变化小,周围无振动于扰,地基较稳定的室内地点。5.5.2检测

将仪器安置好后固定不动。整个检测期间保持重力仪的纵、横水准器处于正确位置;测量机构应处于自由运动状态(开摆状态)。重力仪须经24h~48h稳定观测,待漂移率趋于稳定后再持续观测48h以上。采样间隔不应大于60min。5.5.3数据处理

将观测值经固体潮改正后绘出仪器的静态零漂曲线,在曲线上选择线性度较好、连续时间不少于36h的试验数据段计算出重力仪的平均静态零漂率。仪器零漂曲线应接近线性,静态漂移检测的记录、计算表格及漂移曲线图的绘制参见附录B。5.6重力仪动态零点漂移的检测

5.6.1测试场地与条件

检测场地宜符合下列要求:测站间距离不大于30km,重力差不小于50×10-sm·s-2,周围无振动干扰,测站间环境温差小(宜在重力仪格值校准场选择)。5.6.2检测

使用正式作业时的运输工具,按A→B→A-→B测点的顺序重复进行观测(也可以在数个测点上按ABC-→.-→C-→B—→AB-→C-→-C→B—→A→顺序重复观测),持续观测时间不得少于8h。5.6.3检测结果的计算与评定

对各测站的各次观测值进行固体潮改正后绘出仪器的动态零点漂移曲线,计算平均动态零漂率。DB/T23—2007

其结果满足4.3.5.2条的规定时为合格。动态漂移检测的记录、计算表格及漂移曲线图的绘制参见附录C。动态漂移的检测可与重力仪格值的短基线校准一起进行。5.7重力仪混合零点漂移的检测

5.7.1测试场地与条件

检测基点宜符合下列要求:环境温度变化小,周围无振动干扰,地基较稳定的室内观测点。5.7.2检测

仪器出测前在检测基点进行观测;野外测量工作完成后(野外测量的天数宜多于30d)仍在同一检测基点进行观测,对两次观测值进行固体潮改正后得到仪器的混合零点漂移和观测的时间差;计算混合零点漂移率,其结果应满足4.3.5.3条的规定。5.8环境磁场的变化对重力仪观测值影响的检测5.8.1不同方向的环境磁场对重力仪观测结果影响的检测检测出对重力仪观测值影响最显著的外加磁场的方向。检测方法、记录、计算表格及曲线绘制参UAK

见附录D。

5.8.2环境磁场强度变化对重力仪观测结果影响的检测检测方法、记录、计算表格及曲线绘制参见附录D5.9大气压变化对重力仪观测值影响的检测5.9.1气压阶跃变化对重力仪观测结果影响的检测检测方法及资料的处理参见附录E。5.9.2气压突变对重力仪观测结果影响的检测检测方法及资料的处理参见附录E。5.10静电反馈装置的检测

5.10.1比例因子的校准

地雪标准

5.10.1.1·校准方法

重力仪静电反馈装置比例因子的校准应用测量重力基线的方法进行。在不具备重力基线的地方,允许采用相对校准的方法进行。5.10.1.2基线观测校准

在重力基线上选择适合于静电反馈装置线性测程的测段进行基线观测校准,校准方法及资料的处理详见附录F。校准的比例因子 F,的组间最大互差不应大于0. 002×10m·s-2/ LSD。5.10.1.3相对校准

利用重力仪本身弹性系统的测量功能对静电反馈装置进行比例因子的校准,校准结果可取多组校准的平均值,各组校准的比例因子间的最大互差不应大于0.002×10-m·s-2/LSD。校准记录、计算参见附录F。

5.10.2·线性测程的检测

线性测程的检测可与静电反馈装置比例因子的校准同时进行。比例因子校准曲线的线性段两端对应的重力差即是静电反馈装置的线性测程,参见图F.1。5.10.3·线性度误差的检测

在静电反馈装置的检测中,按式(4)和式(5)计算线性度误差和残差。8

Ay: = y: - (a + bx,)

式中:

线性度误差;

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

DB23-T1160-2007.1

中华人民共和国地震行业标准

DB/T 23—2007

地震观测仪器进网技术要求

重力仪

Technical requirements of instruments in network for earthquake monitoring -地震ravimeter准

本电子版不作为法定技术文件,请以地震出版社出版的正式标准文本为准。2007-03-14发布

中国地震局发布

2007-06-01实施

2规范性引用文件

3术语和定义

技术要求

技术指标的检测

附录A(资料性附录)重力仪格值的基线校准(规范性附录)重力仪动态检测记录、计算表格及检测曲线绘制图例附录B

附录C

附录D

(资料性附录)重力仪动态检测记录、计算表格及检测曲线绘制图例(资料性附录)环境磁场对重力仪观测值影响的检测(资料性附录)大气压力变化对重力仪观测值影响的检测附录E

重力仪静电反馈比例因子的校准及线性度误差的检测附录F(资料性附录)

参考文献

地震标准

DB/T232007

DB/T23—2007

本标准是《地震观测仪器进网技术要求》系列标准中的一项。该系列标准结构及名称预计如下:地震观测仪器进网技术要求常用技术参数表述与测试方法(DB/T212007)地震观测仪器进网技术要求地震仪(DB/T22一2007)地震观测仪器进网技术要求地电观测仪第1部分:直流地电阻率仪地震观测仪器进网技术要求地电观测仪第2部分:地电场仪地震观测仪器进网技术要求地磁观测仪第1部分:磁通门磁力仪地震观测仪器进网技术要求地磁观测仪第2部分:质子失量磁力仪地震观测仪器进网技术要求地壳形变观测仪第1部分:倾斜仪地震观测仪器进网技术要求地壳形变观测仪第2部分:应变仪地震观测仪器进网技术要求重力仪(DB/T23一2007)地震观测仪器进网技术要求地下流体观测仪第1部分:压力式水位仪地震观测仪器进网技术要求地下流体观测仪第2部分:测温仪地震观测仪器进网技术要求地下流体观测仪第3部分:闪烁测氢仪本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E和附录F均为资料性附录。本标准由中国地震局提出。

本标准由全国地震标准化技术委员会(SAC/TC225)归口。本标准主要起草单位:中国地震局地震研究所、中国地震局地球物理研究所。本标准的主要起草人:刘冬至、郑金涵、李树德、李辉、刘端法、姚植桂、邢灿飞、项爱民、蒋幼华。

1范围

地震观测仪器进网技术要求

重力仪

DB/T23—2007

本标准规定了地震观测仪器中陆地型系列重力仪进网的使用条件、功能要求、技术指标和检测方法。本标准适用于重力仪的设计、生产、使用、维护、引进和质量监督。2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T15464一1995仪器仪表包装通用技术条件3地震台站建设规范重力台站

DB/T7—2003

JJF1001—1998

3术语和定义

通用计量术语及定义

下列术语和定义适用于本标准。3.1

对要力定制发量功加通量糖(地动最于雷的仅示、准绝对重力仪absolutegravimeter3.2

相对重力仪relativegravimeter只能测量不同测点间重力加速度差值或同一测点上不同时间重力加速度差值的仪器。3.3

标称范围

nominal range

测量仪器的操纵器件调到特定位置时可得到的示值范围。3.4

【重力仪]测程

(gravimeter)span

重力仪标称范围上下极限之差。3.5

仪器常数instrumentconstant

为给出被测量的重力值或用于计算被测量的重力值,必须与重力仪直接示值相乘的系数。注:重力仪的仪器常数通常称为格值。3.6

光学(位移)灵敏度opticalsensitivity重力仪的光学指示位移量与相应被观测重力差之比值。3.7

电子灵敏度electronicsensitivity重力仪的电输出变化量与相应被观测重力差之比值。1

DB/T23--2007

漂移drift

重力仪输人一输出特性随时间的缓慢变化。3.9

静态漂移staticdrift

重力仪在某一固定测点(如:重力台站)连续观测时(不移动仪器)的漂移。3.10

动态漂移dynamicdrift

一段时间内(不少于8h),重力仪在不同测点间连续移动观测状态下的漂移。3.11

混合漂移compositivedrift

重力仪处于动态、静态交替状态下的漂移。3.12

静电反馈electrostatic feedback根据重力仪测量机构偏离零位的反馈信号,用静电力使其自动归零的方法在重力仪器上简称静电反馈。

(静电反馈)比例因子proportionalfactor(ofelectrostaticfeedback)为给出被测量重力值或用于计算被测量的重力值,必须与重力仪静电反馈直接示值相乘的系数。3.14

段差segmentdifference

重力测量中,任意相邻两个点间的重力值之差。4技术要求

4.1重力仪的分类

地震标准

地震重力测量按观测对象分为绝对重力测量和相对重力测量,按观测方式分为固定(台站)连续观测和流动(定期重复)观测。不同的观测对象和观测方式应使用不同类型的仪器,见表1。表1地震观测重力仪的分类

相对重力仪

重力仪类型

观测方式

观测对象

4.2使用条件

4.2.1环境条件

弹簧型

地球重力场的潮汐变

化及非潮汐变化

地球重力场的非潮汐

超导型

地球重力场的潮汐变

化及长周期变化

地震重力测量的各类型仪器应满足表2所列工作环境要求。2

绝对重力仪

落体型

固定、流动

重力基准点的绝对重

环境要素

环境温度

相对湿度

大气压力

固定观测

0℃~40℃

表2环境参数范围

相对重力仪

弹簧型

流动观测

-10℃~40℃

≤90%

超导型

<37℃

60000 Pa~106 000Pa

4.2.2电源条件

地震重力测量的各类型仪器应满足表3中的电源参数要求。表3重力仪工作的电源条件

相对重力仪

电源类别

直流(DC)

交流(AC)

固定观测

弹簧型

流动观测

超导型

10. 2 V ~ 13. 8 v

198V-242V,50Hz

4.2.3用于流动地震重力测量的各类型仪器其他使用条件4.2.3.1功耗、重量和外形尺寸十用于流动地震重力测量的各类型仪器宜满足表4中的参数要求表4重力仪的功耗、重量和外形尺寸参数类型

仪器重量

外形尺寸

4.2.3.2包装

相对重力仪

≤50W

≤15kg

≤400mm(长)×300mm(宽)×400mm(高)DB/T23—2007

绝对重力仪

落体型

15℃~25℃

绝对重力仪

落体型

绝对重力仪

单箱小于80kg

用于流动地震重力测量的各类型重力仪,其包装除应符合GB/T15464一1995的规定外,仪器在包装运输条件下,整体结构应能承受环境温度的变化和运输振动的冲击。其中高温应为+50℃,低温应为-20℃,运输途中瞬间颠簸幅度应在±200mm范围内。4.3重力仪的性能指标

4.3.1仪器常数(格值)

重力仪应有格值。

4.3.2重力仪的测程bzxz.net

重力仪的测程应满足表5的要求。3

DB/T23—2007

测程类别

直接测程

间接测程

固定观测

表5.重力仪的测程范围

相对重力仪

弹簧型

流动观测

≥200

≥6 000

注1:直接测程是指重力仪不需测程调节装置可达到的测量范围。注2:间接测程是指重力仪利用测程调节装置调节后可达到的测量范围。4.3.3分辨力和重复性标准差

分辨力和重复性标准差应符合表6的要求。超导型

≥>6 000

表 6 各系列重力仪的分辨力、重复性指标要求相对重力仪

参数类别

分辨力

重复性标准差

准确度和精度

固定观测

弹簧型

流动观测

超导型

≤0.0001

重力仪的准确度和精度应满足表7所列的技术指标。标准

表 7各系列重力仪准确度和精度要求相对重力仪

参数类别

准确度

固定观测

≤±0.003

≤±0.001

4.3.5弹簧类重力仪的漂移

4.3.5.1静态漂移

弹簧型

绝对值不应大于0.003×10-5m:s-2/h。4.3.5.2动态漂移

绝对值不应大于0.010×10-5m·s-2/h4.3.5.3混合漂移

绝对值不应大于1×10-5m·s-2月。4.3.6抗磁场干扰

流动观测

≤±0.030

≤±0.015

绝对值不应大于0.125×10-8°m·s-2/(A·m-1)。超导型

≤±0.001

≤±0.0005

单位:10-5m·s-2

绝对重力仪

落体型

≥6000

单位:10-5m·s-2

绝对重力仪

落体型

单位:10-sm·s-2

绝对重力仪

落体型

≤±0.005

≤±0.003

注:安培每米(A·m-\)表示磁场强度,与废止使用的奥斯特(0e)换算关系为:10e~79.58A·m-1。4

4.3.7抗气压影响

DB/T232007

气压阶跃变化对重力仪观测结果影响的绝对值不应大于1×10-°m·s-2/kPa;气压突变影响的绝对值不应大于0.5×10-8m·s-2/kPa。4.3.8静电反馈装置的技术指标

4.3.8.1比例因子

重力仪的静电反馈装置应有比例因子。4.3.8.2线性测程范围

线性测程范围不应小于2.0×10-5m·s-2。4.3.8.3线性度误差

线性度误差不应大于0.5%。

4.4重力仪的功能要求

4.4.1光学测量系统

具有光学测量系统的重力仪,其光学瞄准装置应具有调焦功能,目镜光学放大系数不应小于10;光学(位移)灵敏度应可调。

4.4.2重力仪置平装置的角值显示器应符合表8的规定。表8重力仪的倾斜在角值显示器上的显示要求角值显示器类型

直交型管状水泡

双偏电流表

倾斜的反应方式

水泡位移

电表指针偏离

数字电表

电表数字的变化

注: LSD(leas signifianrdgi)即电表最小有效读数。大示4.4.3重力仪的控温装置

重力仪的类型

固定型

≤30/2mm

≤30″/2mm

≤6\/1LSD

移动型

≤50\/2mm

≤50/2mm

≤10\/1LSD

带有控温装置的重力仪,其控温分辨力应优于0.01℃;控温区域温度变化的绝对值不应大于0.1℃。

4.4.4电子输出接口

用于地震重力台站固定观测的重力仪,电子输出应具备通讯接口。通讯接口可以是RS232C、USB、CANBUS或TCP/IP协议接口中的任一种。5技术指标的检测

5.1重力仪格值的校准

5.1.1校准方式

重力基线是检定和校准重力仪格值、传递国家标准的基准。重力仪的格值校准宜优先采用重力基线校准的方法进行。对不适宜采用重力基线方法校准的重力仪可采用比测校准的方法进行。5.1.2基线校准

重力仪格值长基线校准结果的相对精度不应低于1.5×10-5;短基线校准结果的相对精度不应低于5.0×10-5。校准方法及检测资料的处理参见附录A。5.1.3比测校准

5.1.3.1校准场地、条件与方法

被校准的重力仪可以移动时,比测校准可选择有长期连续观测并已知高精度潮汐因子的台站进行;5

DB/T23—2007

当被校准的重力仪移动有困难时,可用具有校准格值、且精度等级高于被校准仪器的重力仪用于传递国家标准与其进行比测校准,对比观测时间为1~3个月。5.1.3.2校准计算与结果评定

通过二台重力仪的对比观测或台站已知的标准潮汐因子,获得被校准仪器在该台站测得的潮汐因子。根据已知的标准潮汐因子和测得的潮汐因子,反算被校准仪器的视面板格值(整个系统的格值)。校准观测计算的M波潮汐因子的均方误差应小于±0.001。5.2重力仪测程的检测

5.2.1间接测程的检测

通过仪器测程调节装置的调整,在任何(陆地)测点上重力仪的输出能正常示值即为合格。注:地球陆地上任意两点间的重力差值都不大于6000×10-5m·s-2。5.2.2直接测程的检测

5.2.2.1固定观测型(台站)仪器的检测固定观测型仪器的检测场地宜符合DB/T7一2003的要求。安置好重力仪,调整测程调节装置使仪器的输出接近零(不小于零),记录仪器的输出值R;再调整测程调节装置,使仪器的输出增加,记录仪器的输出R.;按式(1)计算AG。AG不小于直接测程为合格。

AG=R-RL)×C

式中:

为重力仪的格值。

5.2.2.2流动观测型仪器的检测

(1)

检测场地宜符合下列要求:两测站间距离不大于30km,重力差不小于200×10~5m:s-2,周围无振动干扰(宜在重力仪格值校准场选择两基线点进行)。在重力值高的一点上,调整测程调节装置使被检测仪器的输出接近零(不小于零),记录仪器的输出R;再将被检测仪器移至重力值低的一点上,记录仪器的输出R;按式(1)计算AG。AG不小于直你佳

接测程为合格。

5.3分辨力和重复性标准差的检测5.3.1分辨力的检测

5.3.1.1检测场地与环境

固定观测型仪器的检测场地宜符合DB/T7一2003的要求;流动观测的仪器的检测场地宜选在环境温度变化小,周围无振动干扰,地基较稳定的室内。检测时间宜在大潮期间固体潮变化速率快的时段。5.3.1.2检测

调整固定观测型(台站)仪器的采样频率,使其每分钟输出一检测记录值,每组检测记录不少于10个;对于流动观测的仪器宜每10min获取一观测值,每组观测值宜不少于六个。在固体潮上升和下降时间段各进行一组检测。5.3.1.3检测结果评定

观测值应随固体潮理论值同步递增或者递减,按式(2)计算比例系数K;。当0.5≤K;≤1.5(i=1,2,3,,n-1)时,检测结果评定为合格。K = (Rl -R,) ×C

T+1 - T,

式中:

R,、Ri+1—

T、Ti+1

重力仪各相邻观测值;

重力仪的格值;

重力仪观测值获取时刻(min)的固体潮理论值,i=1,2,3,,n-1;·(2)

一重力仪观测值的个数。

5.3.2重复性标准差的检测

5.3.2.1检测场地与条件

DB/T23—2007

检测场地宜符合下列要求:环境温度变化小,周围无振动干扰,地基较稳定的室内地点。检测宜在重力固体潮变化缓慢的时段进行(农历每月初八或二十二日、固体潮曲线平坦的时段)。5.3.2.2检测

重复性的检测应按照JF1001一1998的要求,在相同条件下,短时间内(不长于1h)多次对同一测点重复进行测量,检测仪器提供相近示值的能力。重力仪重复性用检测示值的标准差表示。每次测量前应重新安置仪器并获取一个观测值R(仪器的示值)。所有观测应由同一观测员执行,相邻观测的时间间隔宜为5min~10min。观测值的数量不应少于六个。5.3.2.3检测的计算与结果评定

将观测值R;转换成重力值、经固体潮改正后得到gi,重复性标准差α按式(3)计算。当结果符合4.3.3条规定的要求时为合格。

E(g: -g)2

·(3)

式中:

n——观测值的个数。

5.4准确度和精度的检测

重力仪的准确度和精度的检测可在重力仪格值校准时进行,格值短基线校准的观测中误差m即为重力仪的观测精度;由于基线值是约定真值,此处的中误差m也就是重力仪的准确度,参见附录A。地震标准

5.5静态零点漂移检测

5.5.1测试场地与条件

检测场地宜符合下列要求:环境温度变化小,周围无振动于扰,地基较稳定的室内地点。5.5.2检测

将仪器安置好后固定不动。整个检测期间保持重力仪的纵、横水准器处于正确位置;测量机构应处于自由运动状态(开摆状态)。重力仪须经24h~48h稳定观测,待漂移率趋于稳定后再持续观测48h以上。采样间隔不应大于60min。5.5.3数据处理

将观测值经固体潮改正后绘出仪器的静态零漂曲线,在曲线上选择线性度较好、连续时间不少于36h的试验数据段计算出重力仪的平均静态零漂率。仪器零漂曲线应接近线性,静态漂移检测的记录、计算表格及漂移曲线图的绘制参见附录B。5.6重力仪动态零点漂移的检测

5.6.1测试场地与条件

检测场地宜符合下列要求:测站间距离不大于30km,重力差不小于50×10-sm·s-2,周围无振动干扰,测站间环境温差小(宜在重力仪格值校准场选择)。5.6.2检测

使用正式作业时的运输工具,按A→B→A-→B测点的顺序重复进行观测(也可以在数个测点上按ABC-→.-→C-→B—→AB-→C-→-C→B—→A→顺序重复观测),持续观测时间不得少于8h。5.6.3检测结果的计算与评定

对各测站的各次观测值进行固体潮改正后绘出仪器的动态零点漂移曲线,计算平均动态零漂率。DB/T23—2007

其结果满足4.3.5.2条的规定时为合格。动态漂移检测的记录、计算表格及漂移曲线图的绘制参见附录C。动态漂移的检测可与重力仪格值的短基线校准一起进行。5.7重力仪混合零点漂移的检测

5.7.1测试场地与条件

检测基点宜符合下列要求:环境温度变化小,周围无振动干扰,地基较稳定的室内观测点。5.7.2检测

仪器出测前在检测基点进行观测;野外测量工作完成后(野外测量的天数宜多于30d)仍在同一检测基点进行观测,对两次观测值进行固体潮改正后得到仪器的混合零点漂移和观测的时间差;计算混合零点漂移率,其结果应满足4.3.5.3条的规定。5.8环境磁场的变化对重力仪观测值影响的检测5.8.1不同方向的环境磁场对重力仪观测结果影响的检测检测出对重力仪观测值影响最显著的外加磁场的方向。检测方法、记录、计算表格及曲线绘制参UAK

见附录D。

5.8.2环境磁场强度变化对重力仪观测结果影响的检测检测方法、记录、计算表格及曲线绘制参见附录D5.9大气压变化对重力仪观测值影响的检测5.9.1气压阶跃变化对重力仪观测结果影响的检测检测方法及资料的处理参见附录E。5.9.2气压突变对重力仪观测结果影响的检测检测方法及资料的处理参见附录E。5.10静电反馈装置的检测

5.10.1比例因子的校准

地雪标准

5.10.1.1·校准方法

重力仪静电反馈装置比例因子的校准应用测量重力基线的方法进行。在不具备重力基线的地方,允许采用相对校准的方法进行。5.10.1.2基线观测校准

在重力基线上选择适合于静电反馈装置线性测程的测段进行基线观测校准,校准方法及资料的处理详见附录F。校准的比例因子 F,的组间最大互差不应大于0. 002×10m·s-2/ LSD。5.10.1.3相对校准

利用重力仪本身弹性系统的测量功能对静电反馈装置进行比例因子的校准,校准结果可取多组校准的平均值,各组校准的比例因子间的最大互差不应大于0.002×10-m·s-2/LSD。校准记录、计算参见附录F。

5.10.2·线性测程的检测

线性测程的检测可与静电反馈装置比例因子的校准同时进行。比例因子校准曲线的线性段两端对应的重力差即是静电反馈装置的线性测程,参见图F.1。5.10.3·线性度误差的检测

在静电反馈装置的检测中,按式(4)和式(5)计算线性度误差和残差。8

Ay: = y: - (a + bx,)

式中:

线性度误差;

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 其它标准

- 热门标准

- 地方标准(DB)

- DBS42009-2016 食品安全地方标准 湖北泡藕带

- DB34/T146-1997 三练薄荷素油

- DB53/T272.9-2008 楚雄烤烟综合标准 第9部分: 烤烟苗期病毒病防控技术规程

- DB42/T1835——2022 马尾松林健康经营技术规程

- DB14/T2428—2022 旱地麦田休闲期整地技术规程

- DB53/T272.12-2008 楚雄烤烟综合标准 第12部分: 烤烟大田预整地技术规程

- DB33/T726-2008 狮头系列金鱼亲鱼培育及繁殖技术规范

- DB11/T499.5-2007 北京黑猪饲养管理技术规范 第5部分:卫生防疫

- DB11/T291-2005 日光温室建造规范

- DBS610013-2016 食品安全地方标准 油茶

- DB14/T2423—2022 山药栽培技术规程

- DB4209/T23——2021 地理标志证明商标孝感早蜜桃

- DB53/T277.15-2008 陆良优质烤烟综合标准 第15部分:烟草虫害分级及调查方法

- DB46/T50-2006 无公害食品梭罗番木瓜生产技术规程

- DB11/T199.4-2003 蔬菜品种真实性和纯度田间检验规程 第4部分 花椰菜

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2