- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 通信行业标准(YD) >>

- YDN 034.1-1997 ISDN用户?网络接口规范 第1部分:物理层技术规范

标准号:

YDN 034.1-1997

标准名称:

ISDN用户?网络接口规范 第1部分:物理层技术规范

标准类别:

通信行业标准(YD)

标准状态:

现行-

发布日期:

1997-02-18 -

实施日期:

1997-03-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

43.63 MB

点击下载

标准简介:

标准下载解压密码:www.bzxz.net

本标准规定了ISDN基本速率用户?网络接口?第1层(物理层)特性和ISDN一次群速率用户?网络接口?第1层(物理层)特性。本标准是ISDN网中各类网络终端(NT1和NT2)以及ISDN终端设备基本速率用户?网络接口和一次群速率用户?网络接口?第1层的互连、运行维护、设备设计、网络规划和验测试的技术依据。 YDN 034.1-1997 ISDN用户?网络接口规范 第1部分:物理层技术规范 YDN034.1-1997

部分标准内容:

YDN034.1—1997

YDN034-1997在《ISDN用户一网络接口规范》总标题下,包括以下4部分:第1部分(YDN034.1-1997):物理层技术规范;第2部分(YDN034.2-1997):数据链路层技术规范;第3部分(YDN034.3-1997):第三层基本呼叫控制技术规范:第4部分(YDN034.4-1997):补充业务技术规范。本文件是标准的第1部分,主要根据国际电信联盟ITU-T的建议I.430(1993)和1.431(1993)编制的,部分技术内容与这些国际建议等效。本部分标准主要规定了:

ISDN基本速率用户一网络接口第1层特性和ISDN次群速率用户网络接口一第1层特性。

本技术规范于1997年由原邮电部批准,后来根据通信网络和电信业务发展的需要,又做了补充修订,于2000年正式发布。本标准的附录A、F、G为提示性附录,附录B、C、D、E是标准的附录。本标准由原邮电部科学技术司提出并归口。本标准起草单位:信息产业部电信传输研究所本标准主要起草人:杜森王彦芳任晓明唐蔚云

1范围

邮电技术规定

ISDN用户网络接口规范

第1部分:物理层技术规范

YDN 034.1-1997

本标准规定了ISDN基本速率用户一网络接口一第1层(物理层)特性和ISDN一次群速率用户一网络接口一第1层(物理层)特性。本标准是ISDN网中各类网络终端(NT1和NT2)以及ISDN终端设备基本速率用户网络接口和一次群速率用户~一网络接口一第1层的互连、运行维护、设备设计、网络规划和验收测试的技术依据。

2引用标准

下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示标准均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

原邮电部通信技术标准:

YDN034.2-1997数据链路层技术规范中华人民共和国国家标准:GB7611-87脉冲编码调制通信数字网络接口标准ITU-T建议:I.430(11/95)

ITU-T建议:I.431(03/93)

ITU-T建议:I.431(06/97)

ITU-T建议:I.412(11/98)

基本用户网络接口第一层规范

一次群速率用户一网络接口第一层规范一次群速率用户一网络接口第一层规范(订正)ISDN用户一网络接口接口结构和接入能力ITU-T建议:M.3600(10/92)ISDN的维护管理原则ITU-T建议:M.3602(10/92)ISDN的维护管理原则对用户装置的应用ITU-T建议:M.3604(10/92)ISDN的维护管理原则对基群接入的应用ITU-T建议:G.117(02/96)传输对地平衡概貌ITU-T建议:G.703(10/98)系列数字接口物理层特性ITU-T建议:G.704(10/98))

用于1544,6312,2048,8448和44736kbit/s同步系列帧格式

ITU-T建议:G.706(91)

对建议G.703的增补:关于基本顿定位和循环亢余校验(CRC)程序

中华人民共和国信息产业部1997-02-18批准1997-03-01实施

YDN034.11997

第一篇基本速率用户一网络接口一第1层(物理层)规范3范围

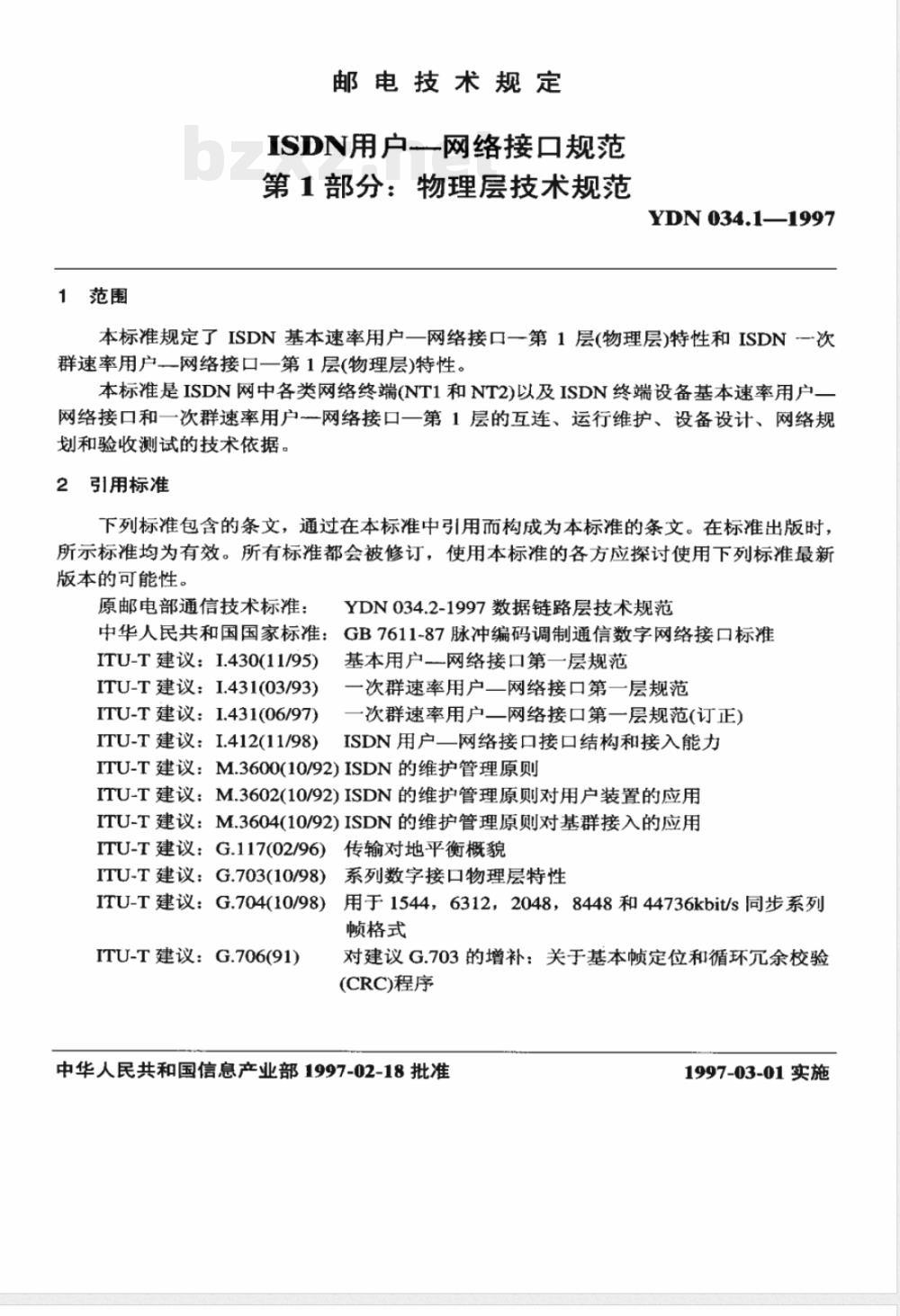

本篇用于在ITU-T建议I.412中所定义的基本速率接入(BRI)接口结构中,规定的 S或T参考点处的用户一网络接口的第1层(物理层)特性包括以下两点。(1)基本速率用户网络接口参考配置该接口的参考配置在ITU-T建议I.411中规定,本规范引用该建议的规定,并在图1中重新给出,在图1中标注了传输媒体用户侧“U”接口符号。S(So)

参考点

功能组

TE1:ISDN标准终端

NT1:第1类网络终端

NT2:第2类网络终端(可能是PABX,LAN,Router等)TE2:非ISDN标准终端

TA:终端适配器

传输媒体

图1ISDN用户一网络接口的参考配置在图1的参考配置中,当不用NT2时,TE直接与NT1相连,“S”参考点和“T”参考点重合,也可称基本速率用户一网络接口,并标为“S/T”。在本规范中,“NT”用于表明终接的第1层的网络NT1和NT2功能组;“TE”用于表明TE1、TA和TE2功能组。但在8.2节中,“NT”表示基本速率接入接口的第1层网络侧;“TE”表示基本速率接入接口的第1层终端侧。注:在工程标注上,基本速率--用户网络接口“S”参考点和“T”参考点可分别标注为“S。”和“T。”。

(2)基本速率用户一网络接口第一一层(物理层)的服务特性、运用方式、布线类型、功能特性、接口规程、第1层的维护、电气特性、接口供电、接口连接器接点分配分别在本规范的第4~第11章和附录A、B、C中给出。2

4服务特性

4.1由物理媒介所要求的服务

YDN034.1—1997

基本速率用户一网络接口的第1层要求平衡的金属传输媒介,每个传输方向使用一对平衡的金属线对,每个传输方向能提供192kbit/s传输能力。4.2向第2层提供的服务

第1层向第2层和管理层提供下述服务。4.2.1传输能力

第1层以适当编码的比特流为B-通路和D-通路提供传输能力及有关定时与同步的功能。

4.2.2激活/去激活

第1层提供信令能力和必要的规程,以使使用户TE和/或NT在需要时能够去激活,并在需要时再激活,激活和去激活的程序在8.2节中规定。4.2.3D-通路接入

第1层提供信令能力和必要的规程,以便使TE在按顺序而又满足D-通路信令系统性能要求的前提下获得接入D-通路的公共资源。D-通路接入控制程序在8.1节中规定。4.2.4维护

第1层提供指令能力、相关规程和一些第1层的必要功能,使之能执行维护功能。4.2.5状态指示

第1层向较高的各层提供第1层状态的指示。4.3第1层与其他实体间的原语

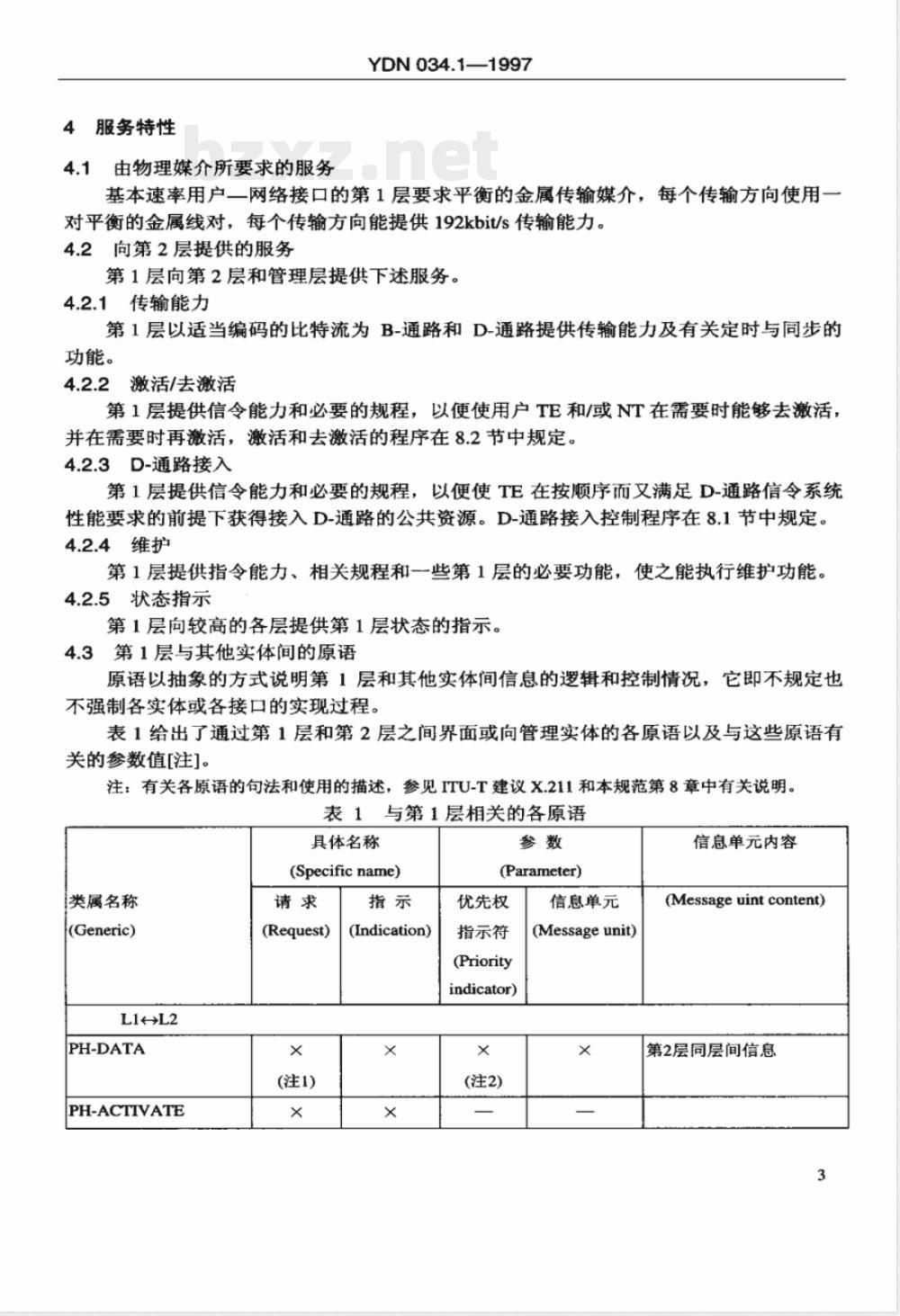

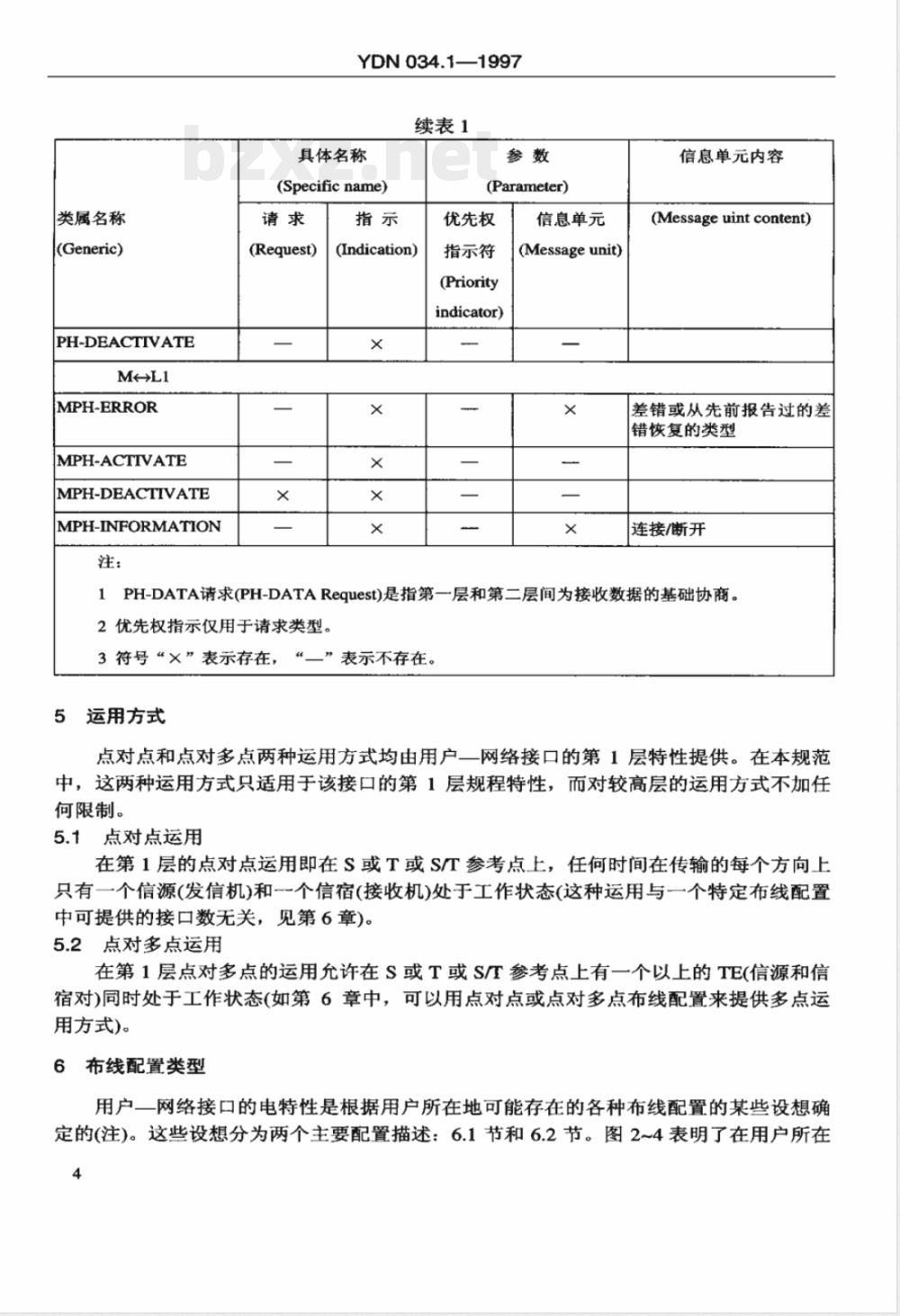

原语以抽象的方式说明第1层和其他实体间信息的逻辑和控制情况,它即不规定也不强制各实体或各接口的实现过程。表1给出了通过第1层和第2层之间界面或向管理实体的各原语以及与这些原语有关的参数值[注]。

注:有关各原语的句法和使用的描述,参见ITU-T建议X.211和本规范第8章中有关说明。表1与第1层相关的各原语

具体名称

(Specific name)

类属名称

(Generic)

PH-DATA

PH-ACTIVATE

(Request)

(注1)

(Indication)

(Parameter)

优先权

指示符

(Priority

indicator)

(注2)

信息单元

(Message unit)

信息单元内容

(Messageuintcontent)

第2层同层间信息

类属名称

(Generic)

PH-DEACTIVATE

MPH-ERROR

MPH-ACTIVATE

MPH-DEACTIVATE

MPH-INFORMATION

YDN034.1—1997

续表1

具体名称

(Specific name)

(Request)

(Indication)

(Parameter)

优先权

指示符

(Priority

indicator

信息单元

(Message unit)

信息单元内容

(Message uint content)

差错或从先前报告过的差

错恢复的类型

连接/断开

1PH-DATA请求(PH-DATARequest)是指第一层和第二层间为接收数据的基础协商。2优先权指示仅用于请求类型。

3符号“×”表示存在,

运用方式

“一”表示不存在。

点对点和点对多点两种运用方式均由用户一网络接口的第1层特性提供。在本规范中,这两种运用方式只适用于该接口的第1层规程特性,而对较高层的运用方式不加任何限制。

5.1点对点运用

在第1层的点对点运用即在S或T或S/T参考点上,任何时间在传输的每个方向上只有一个信源(发信机)和-个信宿(接收机)处于工作状态(这种运用与一个特定布线配置中可提供的接口数无关,见第6章)。5.2点对多点运用

在第1层点对多点的运用允许在S或T或S/T参考点上有一个以上的TE(信源和信宿对)同时处于工作状态(如第6章中,可以用点对点或点对多点布线配置来提供多点运用方式)。

6布线配置类型

用户一网络接口的电特性是根据用户所在地可能存在的各种布线配置的某些设想确定的(注)。这些设想分为两个主要配置描述:6.1节和6.2节。图2~4表明了在用户所在4

地布线的一般参考配置。

YDN034.1—1997

注:本章中所给出的连接电缆长度是基于6.5.2.2节测试用仿真线提出的。6.1点对点配置

一个点对点布线配置是指在个交换电路[注]上有一个信源(发信机)和一个信宿(接收机)互相连接。

注:“交换电路”(S总线)是指由互连电缆、放大器或中继器(如果有的话)、互连电缆上的插接件以及连接软线和连接其上的TE所组成的整体。(a)连接配置

连接配置如图2所示。

连接软线

≤7m[注]

插接件

终接电阻(1002)

电接口

互连电缆

当终接电阻(TR)在NT中时,IB的位置当终接电阻(TR)在NT中时,Lso的位置见6.5节

图2点对点连接配置

(b)工作方式:点到点四线全双工。(c)交换电路的要求

插接件

连接软线

≤3m[注]

点对点的传输距离(d1),在使用仿真线测试时要求为0~1000m,为了能达到1000m的要求,与在96kHz频率点上传输衰减和环路往返传输时延有关,为了满足d,最大可达1000m的目标,其要求如下:

①在96kHz频率点上允许互连电缆的最大传输衰减(b96kHz):bg6k≤6dB[注]

注:如果交换电路中有放大器或中继器,则位于放大器或中继器两侧的每段互连电缆在96kHz频率点上所允许的最大传输衰减不应大于6dB。②允许最大往返传输时延T>(交换电路往返时延),见表2。考虑到d,的最小距离可能为0m,而最大为1000m,接口承受往返传输时延()应适应这种要求。表2中给出了交换电路(S总线)各种因素引入时延的分配。5

交换电路状

不存在放大

器或中继器

(见图2)

不存在放大

器或中继器

d,=1000m

(见图2)

具有放大器

或中继器

d,=1000m

(见图2)

YDN034.1—1997

点对点配置时延分配

点对点配置

时延生成段落

TE发送顿定位比特(F)比接收顿定位比特(F)延迟两个标称比特时间e(见7.4节)。TE输入信号与输出信号之间码元相位偏差tau(一个标称码元的-7%,见10.2.3节)。指标要求值:应能适应=tap+WauTE发送顿定位比特(F)比接收帧定位比特(F)延迟两个标称比特时间e(见7.4节)。TE输入信号与输出信号之间码元相位偏差tau(一个标称码元的+15%,见10.2.3节)。连接电缆,差接件及连接软线在96kHz允许引入的最大时延。

指标要求值:应能适应=Tar+Tau+TE发送顿定位比特(F)比接收顿定位比特(F)延迟两个标称比特时间e(见7.4节)。TE输入信号与输出信号之间码元相位偏差tau(一个标称码元的+15%,见10.2.3节)。为NT和TE之间的距离(连接电缆96kHz往返时延(10us),插接件和连接软线)以及放大器或终继器所需的处理时间,共允许最大6个比特往返时延+R。

指标要求值:应能适应=TAF+TAu+TLR6.2点对多点配置

时延分配

Tar= 5.2μsX2=10.4μs

取:Tr=10.4μs

Tau = 5.2usx(-7%)= -0.364μs取:Tau=-0.4μs

T,=10.4μus+(-0.4μs)=10μs

取:=10μs

Tap= 5.2μsX2=10.4μs

取:tar=10.4μs

Tu=5.2usx15%= 0.78μs

取:Tau=0.78μs

t=14.8μs

取:5=14.8us

, =10.4μs+0.78μs+14.8μs=25.98μs取:=26us

Tap= 5.2μsx2=10.4μus

取:Tap=10.4μs

Tau =5.2μsx15%= 0.78μs

取:Tau=0.78μs

T+R=5.2μsx6= 31.2μs

取: TLR =31.2μs

T=10.4μs+0.78μs+31.2μs=42.38μs取:=42us

一个点对多点布线配置允许在-个交换电路[注]上把一个以上的信源连到同一个信宿上,或者把一个以上的信宿连到同一个信源上。这种分布系统的特点是它们不包含执行功能的有源逻辑元件。点对多点布线配置有“短无源总线”和“延长的无源总线”两种配置。

注:“交换电路”(S总线)是指由互连电缆、互连电缆上的插接件以及连接软线和连接其上的TE以及放大器或中继器(如果有的话)所组成的整体。短无源总线

短无源总线不允许有放大器或中继器存在。(1)点对多点短无源总线布线配置,与NT配合组成的交换电路的连接电缆上可接6

YDN034.1—1997

入的TE为8或4个,可沿连接电缆(S总线)任意布放,其编号为0~7或0~3,原则上NT也可沿连接电缆任意布放(见图3)。(2)连接配置

连接配置如图3所示。

互连电缆

终接电阻(1002)

电接口

当终接电阻(TR)在NT中时,Ia的位置当终接电阻(TR)在NT中时,IAo的位置注

连接软线

插接件

交换电路上可接入终端(TE)的标号,n=7或3(当连接软线为10m时)。连接软线

插接件

*原则上,NT可沿无源总线安放在任何点上。然而,本建议中的电特性是基于位于一端的NT。有关其他位置的情况需要进行核实。图3短无源总线参考配置

a)工作方式:点到多点四线全双工。b)对交换电路的要求[注]

①点对多点的传输距离(d)

高阻抗电缆(Zc=150Q):d=200m低阻抗电缆(Zc=752):d=100m

注:高阻抗与低阻抗电缆特性见6.5.2节,如果使用其他电缆,则距离和/或接入的TE数可能不同。

②允许的往返传输时延负(环路往返时延),见表3。考到d,的最小距离可能为0km,而最大为200m或100m,接口应承受的往返传输时延()应适应这种要求。

交换电路状况

不存在放大器

或中继器

(见图3)

不存在放大器

或中继器

d,=100m

(低阻抗电缆)

d,=200m

(高阻抗电缆)

(见图3)

YDN034.1—1997

点对多点配置(短无源总线)时延分配点对多点配置(短无源总线)

时延生成段落

TE发送顿定位比特(F)比接收顿定位比特(F)延迟两个标称比特时间t(见7.4节)。

TE输入信号与输出信号之间码元相位偏差tau一个标称码元的-7%,见10.2.3节)。

指标要求值:应能适应=.ar+Tau为TE发送顿定位比特(F)比接收顿定位比特(F)延迟两个标称比特时间(见7.4节)。

TE输入信号与输出信号之间码元相位偏差Tau(一个标称码元的+15%,见10.2.3节)。

连接线在96kHz频率点无负载(仅导线本身)所允许的最大往返时延。

8个TE,连TE的连接软线和连接线上的差接件所引入的影响re。

指标要求值:应能适应=Tar+Fau+t+ TTE

分配时延值

Tar= 5.2μsx2=10.4μs

取:Tar=10.4μs

Tsu = 5.2μsx(-7%)= -0.364μs取:Tau=-0.4μs

=10.4μs+(-0.4μs)=10μs

取:T=10μs

TaF=5.2μsx2=10.4μs

取:Far=10.4μs

Tau=5.2μsx15%= 0.78μs

取:Tau=0.78μs

取:=2μs

tre=0.7μs

取;Tre=0.7μs

T,=10.4μs+0.78μs+2μs+0.7μs =13.88μs取:=14μs(注)

注:NT当使用自适应定时方式工作时,其中1us用于自适应定时处理,要求往返时延≤13us。6.2.2延长的无源总线

(1)点对多点延长的无源总线布线配置,与NT配合组成交换电路的连接电缆其上可接入的TE数为4个,可在连接电缆距NT远端聚集在d段任意布放,其编号为0~3(见图4)。

(2)连接配置

连接配置见图4。

a)工作方式:点到多点四线全双工。b)交换电路的要求

①点对多点的传输距离

d约为100~1000m(基于使用测试用仿真线),但最少不得短于500m,并要求接入的TE必须成群聚集在自NT出发连接电缆的远端d,所限制的范围内,以限制来自不同TE之间的信号过零点处到NT的往返时延差,该时延差一般最大不得超过2uS。按所使用的连接电缆的不同,d为25~50m。②允许的往返传输时延T(环路往返时延),见表4。考虑到d4的最小距离可能为0km,而最大为1000m,接口承受往返传输时延()应8

适应这种要求。

交换电路状况

不存在放大器

或中继器

(见图4)

不存在放大器

或中继器

d,=25~50m

d4=500m

(见图4)

具有放大器或

中继器

d,=25~50m

da>500m

(见图4)

YDN034.1—1997

表4点对多点配置(延长的无源总线)时延分配点对多点配置(延长的无源总线)时延生成段落

TE发送顿定位比特(F)比接收顿定位比特(F)延迟两个标称比特时间t(见7.4节)。TE输入信号与输出信号之间码元相位偏差Tsu(一个标称码元的-7%一见10.2.3节)。指标要求值:应能适应=Tar+TauTE发送顿定位比特(F比接收顿定位比特(F)延迟两个标称比特时间tar(见7.4节)。TE输入信号与输出信号之间码元相位偏差Tau(一个标称码元的+22%一见10.2.3节)。连接电缆(d段)在96kHz频点上允许引入的最大时延L1°

在d,段上接入的4个终端(TE),插接件和连接软线在96kHz频点上允许引入的最大时延TE?

连接电缆(d.段)和其上的插接件在96kHz频率点上所允许引入的最大时延2°指标要求值:应能适应=TaF+Tau+TLi+Tre+ Tu2

TE发送顿定位比特(F)比接收顿定位比特(F)延迟两个标称比特时间(见7.4节)。TE输入信号与输出信号之间码元相位偏差Tau(一个标称码元的+22%一见10.2.3节)。连接电缆(d,段)在96kHz频点上允许引入的最大时延°

在d,段上接入的4个TE,插接件和连接软线允许引入的最大时延Trm°

连接电缆(d.段)和其上的插接件在96kHz频率点上所允许引入的最大时延以及放大器中继器处理引入的时延(5个比特)T2°指标要求值:应能适应t=Tar+tau+Li+Tra+ TL2

时延分配

T= 5.2μsx2=10.4μs

取: Tar= 10.4μs

Tau = 5.2μusx(-7%)= 0.364μs取: Tau=-0.4μus

T=10.4μs+(-0.4μs)=10μsbZxz.net

取:=10μs

Tsr:= 5.2μsX2=10.4μs

取: Tar=10.4μs

Tau=5.2μusx22%= 1.144μs

取:Tau=1.144μs

取:=0.5μs

Tre=0.35μs

取:Tre=0.35μs

2=5us(近似值)

取:T2=5μs

T, =10.4μs+1.144μs+0.5μs+0.35μs+5μs =17.394μs

取:=26us

Tap= 5.2μsx2=10.4μs

取:TAr=10.4μs

Tau=5.2μsx22%= 0.78μs

取: tau=1.144μs

取:=0.5μs

Te=0.35μs

取:Tre=0.35μs

Tz=5.2usx5=26us

取:2=29μs

T =10.4μs+1.144μs+0.5μs+0.35μs+26μs =41.394μs

取:=43us

连接软线

终接电阻(1002)

电接口

YDN034.1—1997

互连电缆

插接件

当终接电阻(TR)在NT中时,IB的位置当终接电阻(TR)在NT中时,IAo的位置图4延伸的无源总线布线参考配置6.3布线极性的完整性

连接软线

插接件

对于点对点布线配置,交换电路连接线对的两根导线可以互换改变极性。然而,对于一个点对多点布线配置,必须保持交换电路(S总线)的布线极性完整性(见图23中的参考配置和表30)。此外,为供电提供的任选线对的两根导线(建议不用),无论在哪个配置中都不可颠倒。

6.4接口位置

把用户所在地的布线看成是一根连接有插座的连续电缆,通过插座,各TE和NT可直接连到电缆上,或使用长度不到1m的短线将插座连接到该电缆上。这些插座位于接口点I和I处(见图2~4)。接口点I与每个TE邻近,接口Is点则与NT邻近。然而,在某些应用中,NT可不用插座或者用-一个提供多个接口的插座(例如,当NT是一个PBX上的端口)与互连电缆相连。对I和Is所要求的电特性在某些方面有所不同(见本规范第10章)。

本规范中规定的各项要求是在I和/或检测的结果。6.5与NT和TE相关的布线

6.5.1一般要求

从TE或NT到其相关插座的布线影响接口的电特性。一个TE或一个NT,若不是固定地连接到接口布线上,可配备以下任一种附件,以便连到连接电缆接口点的插接件上(分别为I和IB)。

一条连接软线装有一个适当插头(RJ-45插头),端直接固定连接到TE或NT上,另一端通过插头与连接电缆相关的I或Is插座相连(用于TE其最长长度不超过10m,10

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

YDN034-1997在《ISDN用户一网络接口规范》总标题下,包括以下4部分:第1部分(YDN034.1-1997):物理层技术规范;第2部分(YDN034.2-1997):数据链路层技术规范;第3部分(YDN034.3-1997):第三层基本呼叫控制技术规范:第4部分(YDN034.4-1997):补充业务技术规范。本文件是标准的第1部分,主要根据国际电信联盟ITU-T的建议I.430(1993)和1.431(1993)编制的,部分技术内容与这些国际建议等效。本部分标准主要规定了:

ISDN基本速率用户一网络接口第1层特性和ISDN次群速率用户网络接口一第1层特性。

本技术规范于1997年由原邮电部批准,后来根据通信网络和电信业务发展的需要,又做了补充修订,于2000年正式发布。本标准的附录A、F、G为提示性附录,附录B、C、D、E是标准的附录。本标准由原邮电部科学技术司提出并归口。本标准起草单位:信息产业部电信传输研究所本标准主要起草人:杜森王彦芳任晓明唐蔚云

1范围

邮电技术规定

ISDN用户网络接口规范

第1部分:物理层技术规范

YDN 034.1-1997

本标准规定了ISDN基本速率用户一网络接口一第1层(物理层)特性和ISDN一次群速率用户一网络接口一第1层(物理层)特性。本标准是ISDN网中各类网络终端(NT1和NT2)以及ISDN终端设备基本速率用户网络接口和一次群速率用户~一网络接口一第1层的互连、运行维护、设备设计、网络规划和验收测试的技术依据。

2引用标准

下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示标准均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

原邮电部通信技术标准:

YDN034.2-1997数据链路层技术规范中华人民共和国国家标准:GB7611-87脉冲编码调制通信数字网络接口标准ITU-T建议:I.430(11/95)

ITU-T建议:I.431(03/93)

ITU-T建议:I.431(06/97)

ITU-T建议:I.412(11/98)

基本用户网络接口第一层规范

一次群速率用户一网络接口第一层规范一次群速率用户一网络接口第一层规范(订正)ISDN用户一网络接口接口结构和接入能力ITU-T建议:M.3600(10/92)ISDN的维护管理原则ITU-T建议:M.3602(10/92)ISDN的维护管理原则对用户装置的应用ITU-T建议:M.3604(10/92)ISDN的维护管理原则对基群接入的应用ITU-T建议:G.117(02/96)传输对地平衡概貌ITU-T建议:G.703(10/98)系列数字接口物理层特性ITU-T建议:G.704(10/98))

用于1544,6312,2048,8448和44736kbit/s同步系列帧格式

ITU-T建议:G.706(91)

对建议G.703的增补:关于基本顿定位和循环亢余校验(CRC)程序

中华人民共和国信息产业部1997-02-18批准1997-03-01实施

YDN034.11997

第一篇基本速率用户一网络接口一第1层(物理层)规范3范围

本篇用于在ITU-T建议I.412中所定义的基本速率接入(BRI)接口结构中,规定的 S或T参考点处的用户一网络接口的第1层(物理层)特性包括以下两点。(1)基本速率用户网络接口参考配置该接口的参考配置在ITU-T建议I.411中规定,本规范引用该建议的规定,并在图1中重新给出,在图1中标注了传输媒体用户侧“U”接口符号。S(So)

参考点

功能组

TE1:ISDN标准终端

NT1:第1类网络终端

NT2:第2类网络终端(可能是PABX,LAN,Router等)TE2:非ISDN标准终端

TA:终端适配器

传输媒体

图1ISDN用户一网络接口的参考配置在图1的参考配置中,当不用NT2时,TE直接与NT1相连,“S”参考点和“T”参考点重合,也可称基本速率用户一网络接口,并标为“S/T”。在本规范中,“NT”用于表明终接的第1层的网络NT1和NT2功能组;“TE”用于表明TE1、TA和TE2功能组。但在8.2节中,“NT”表示基本速率接入接口的第1层网络侧;“TE”表示基本速率接入接口的第1层终端侧。注:在工程标注上,基本速率--用户网络接口“S”参考点和“T”参考点可分别标注为“S。”和“T。”。

(2)基本速率用户一网络接口第一一层(物理层)的服务特性、运用方式、布线类型、功能特性、接口规程、第1层的维护、电气特性、接口供电、接口连接器接点分配分别在本规范的第4~第11章和附录A、B、C中给出。2

4服务特性

4.1由物理媒介所要求的服务

YDN034.1—1997

基本速率用户一网络接口的第1层要求平衡的金属传输媒介,每个传输方向使用一对平衡的金属线对,每个传输方向能提供192kbit/s传输能力。4.2向第2层提供的服务

第1层向第2层和管理层提供下述服务。4.2.1传输能力

第1层以适当编码的比特流为B-通路和D-通路提供传输能力及有关定时与同步的功能。

4.2.2激活/去激活

第1层提供信令能力和必要的规程,以使使用户TE和/或NT在需要时能够去激活,并在需要时再激活,激活和去激活的程序在8.2节中规定。4.2.3D-通路接入

第1层提供信令能力和必要的规程,以便使TE在按顺序而又满足D-通路信令系统性能要求的前提下获得接入D-通路的公共资源。D-通路接入控制程序在8.1节中规定。4.2.4维护

第1层提供指令能力、相关规程和一些第1层的必要功能,使之能执行维护功能。4.2.5状态指示

第1层向较高的各层提供第1层状态的指示。4.3第1层与其他实体间的原语

原语以抽象的方式说明第1层和其他实体间信息的逻辑和控制情况,它即不规定也不强制各实体或各接口的实现过程。表1给出了通过第1层和第2层之间界面或向管理实体的各原语以及与这些原语有关的参数值[注]。

注:有关各原语的句法和使用的描述,参见ITU-T建议X.211和本规范第8章中有关说明。表1与第1层相关的各原语

具体名称

(Specific name)

类属名称

(Generic)

PH-DATA

PH-ACTIVATE

(Request)

(注1)

(Indication)

(Parameter)

优先权

指示符

(Priority

indicator)

(注2)

信息单元

(Message unit)

信息单元内容

(Messageuintcontent)

第2层同层间信息

类属名称

(Generic)

PH-DEACTIVATE

MPH-ERROR

MPH-ACTIVATE

MPH-DEACTIVATE

MPH-INFORMATION

YDN034.1—1997

续表1

具体名称

(Specific name)

(Request)

(Indication)

(Parameter)

优先权

指示符

(Priority

indicator

信息单元

(Message unit)

信息单元内容

(Message uint content)

差错或从先前报告过的差

错恢复的类型

连接/断开

1PH-DATA请求(PH-DATARequest)是指第一层和第二层间为接收数据的基础协商。2优先权指示仅用于请求类型。

3符号“×”表示存在,

运用方式

“一”表示不存在。

点对点和点对多点两种运用方式均由用户一网络接口的第1层特性提供。在本规范中,这两种运用方式只适用于该接口的第1层规程特性,而对较高层的运用方式不加任何限制。

5.1点对点运用

在第1层的点对点运用即在S或T或S/T参考点上,任何时间在传输的每个方向上只有一个信源(发信机)和-个信宿(接收机)处于工作状态(这种运用与一个特定布线配置中可提供的接口数无关,见第6章)。5.2点对多点运用

在第1层点对多点的运用允许在S或T或S/T参考点上有一个以上的TE(信源和信宿对)同时处于工作状态(如第6章中,可以用点对点或点对多点布线配置来提供多点运用方式)。

6布线配置类型

用户一网络接口的电特性是根据用户所在地可能存在的各种布线配置的某些设想确定的(注)。这些设想分为两个主要配置描述:6.1节和6.2节。图2~4表明了在用户所在4

地布线的一般参考配置。

YDN034.1—1997

注:本章中所给出的连接电缆长度是基于6.5.2.2节测试用仿真线提出的。6.1点对点配置

一个点对点布线配置是指在个交换电路[注]上有一个信源(发信机)和一个信宿(接收机)互相连接。

注:“交换电路”(S总线)是指由互连电缆、放大器或中继器(如果有的话)、互连电缆上的插接件以及连接软线和连接其上的TE所组成的整体。(a)连接配置

连接配置如图2所示。

连接软线

≤7m[注]

插接件

终接电阻(1002)

电接口

互连电缆

当终接电阻(TR)在NT中时,IB的位置当终接电阻(TR)在NT中时,Lso的位置见6.5节

图2点对点连接配置

(b)工作方式:点到点四线全双工。(c)交换电路的要求

插接件

连接软线

≤3m[注]

点对点的传输距离(d1),在使用仿真线测试时要求为0~1000m,为了能达到1000m的要求,与在96kHz频率点上传输衰减和环路往返传输时延有关,为了满足d,最大可达1000m的目标,其要求如下:

①在96kHz频率点上允许互连电缆的最大传输衰减(b96kHz):bg6k≤6dB[注]

注:如果交换电路中有放大器或中继器,则位于放大器或中继器两侧的每段互连电缆在96kHz频率点上所允许的最大传输衰减不应大于6dB。②允许最大往返传输时延T>(交换电路往返时延),见表2。考虑到d,的最小距离可能为0m,而最大为1000m,接口承受往返传输时延()应适应这种要求。表2中给出了交换电路(S总线)各种因素引入时延的分配。5

交换电路状

不存在放大

器或中继器

(见图2)

不存在放大

器或中继器

d,=1000m

(见图2)

具有放大器

或中继器

d,=1000m

(见图2)

YDN034.1—1997

点对点配置时延分配

点对点配置

时延生成段落

TE发送顿定位比特(F)比接收顿定位比特(F)延迟两个标称比特时间e(见7.4节)。TE输入信号与输出信号之间码元相位偏差tau(一个标称码元的-7%,见10.2.3节)。指标要求值:应能适应=tap+WauTE发送顿定位比特(F)比接收帧定位比特(F)延迟两个标称比特时间e(见7.4节)。TE输入信号与输出信号之间码元相位偏差tau(一个标称码元的+15%,见10.2.3节)。连接电缆,差接件及连接软线在96kHz允许引入的最大时延。

指标要求值:应能适应=Tar+Tau+TE发送顿定位比特(F)比接收顿定位比特(F)延迟两个标称比特时间e(见7.4节)。TE输入信号与输出信号之间码元相位偏差tau(一个标称码元的+15%,见10.2.3节)。为NT和TE之间的距离(连接电缆96kHz往返时延(10us),插接件和连接软线)以及放大器或终继器所需的处理时间,共允许最大6个比特往返时延+R。

指标要求值:应能适应=TAF+TAu+TLR6.2点对多点配置

时延分配

Tar= 5.2μsX2=10.4μs

取:Tr=10.4μs

Tau = 5.2usx(-7%)= -0.364μs取:Tau=-0.4μs

T,=10.4μus+(-0.4μs)=10μs

取:=10μs

Tap= 5.2μsX2=10.4μs

取:tar=10.4μs

Tu=5.2usx15%= 0.78μs

取:Tau=0.78μs

t=14.8μs

取:5=14.8us

, =10.4μs+0.78μs+14.8μs=25.98μs取:=26us

Tap= 5.2μsx2=10.4μus

取:Tap=10.4μs

Tau =5.2μsx15%= 0.78μs

取:Tau=0.78μs

T+R=5.2μsx6= 31.2μs

取: TLR =31.2μs

T=10.4μs+0.78μs+31.2μs=42.38μs取:=42us

一个点对多点布线配置允许在-个交换电路[注]上把一个以上的信源连到同一个信宿上,或者把一个以上的信宿连到同一个信源上。这种分布系统的特点是它们不包含执行功能的有源逻辑元件。点对多点布线配置有“短无源总线”和“延长的无源总线”两种配置。

注:“交换电路”(S总线)是指由互连电缆、互连电缆上的插接件以及连接软线和连接其上的TE以及放大器或中继器(如果有的话)所组成的整体。短无源总线

短无源总线不允许有放大器或中继器存在。(1)点对多点短无源总线布线配置,与NT配合组成的交换电路的连接电缆上可接6

YDN034.1—1997

入的TE为8或4个,可沿连接电缆(S总线)任意布放,其编号为0~7或0~3,原则上NT也可沿连接电缆任意布放(见图3)。(2)连接配置

连接配置如图3所示。

互连电缆

终接电阻(1002)

电接口

当终接电阻(TR)在NT中时,Ia的位置当终接电阻(TR)在NT中时,IAo的位置注

连接软线

插接件

交换电路上可接入终端(TE)的标号,n=7或3(当连接软线为10m时)。连接软线

插接件

*原则上,NT可沿无源总线安放在任何点上。然而,本建议中的电特性是基于位于一端的NT。有关其他位置的情况需要进行核实。图3短无源总线参考配置

a)工作方式:点到多点四线全双工。b)对交换电路的要求[注]

①点对多点的传输距离(d)

高阻抗电缆(Zc=150Q):d=200m低阻抗电缆(Zc=752):d=100m

注:高阻抗与低阻抗电缆特性见6.5.2节,如果使用其他电缆,则距离和/或接入的TE数可能不同。

②允许的往返传输时延负(环路往返时延),见表3。考到d,的最小距离可能为0km,而最大为200m或100m,接口应承受的往返传输时延()应适应这种要求。

交换电路状况

不存在放大器

或中继器

(见图3)

不存在放大器

或中继器

d,=100m

(低阻抗电缆)

d,=200m

(高阻抗电缆)

(见图3)

YDN034.1—1997

点对多点配置(短无源总线)时延分配点对多点配置(短无源总线)

时延生成段落

TE发送顿定位比特(F)比接收顿定位比特(F)延迟两个标称比特时间t(见7.4节)。

TE输入信号与输出信号之间码元相位偏差tau一个标称码元的-7%,见10.2.3节)。

指标要求值:应能适应=.ar+Tau为TE发送顿定位比特(F)比接收顿定位比特(F)延迟两个标称比特时间(见7.4节)。

TE输入信号与输出信号之间码元相位偏差Tau(一个标称码元的+15%,见10.2.3节)。

连接线在96kHz频率点无负载(仅导线本身)所允许的最大往返时延。

8个TE,连TE的连接软线和连接线上的差接件所引入的影响re。

指标要求值:应能适应=Tar+Fau+t+ TTE

分配时延值

Tar= 5.2μsx2=10.4μs

取:Tar=10.4μs

Tsu = 5.2μsx(-7%)= -0.364μs取:Tau=-0.4μs

=10.4μs+(-0.4μs)=10μs

取:T=10μs

TaF=5.2μsx2=10.4μs

取:Far=10.4μs

Tau=5.2μsx15%= 0.78μs

取:Tau=0.78μs

取:=2μs

tre=0.7μs

取;Tre=0.7μs

T,=10.4μs+0.78μs+2μs+0.7μs =13.88μs取:=14μs(注)

注:NT当使用自适应定时方式工作时,其中1us用于自适应定时处理,要求往返时延≤13us。6.2.2延长的无源总线

(1)点对多点延长的无源总线布线配置,与NT配合组成交换电路的连接电缆其上可接入的TE数为4个,可在连接电缆距NT远端聚集在d段任意布放,其编号为0~3(见图4)。

(2)连接配置

连接配置见图4。

a)工作方式:点到多点四线全双工。b)交换电路的要求

①点对多点的传输距离

d约为100~1000m(基于使用测试用仿真线),但最少不得短于500m,并要求接入的TE必须成群聚集在自NT出发连接电缆的远端d,所限制的范围内,以限制来自不同TE之间的信号过零点处到NT的往返时延差,该时延差一般最大不得超过2uS。按所使用的连接电缆的不同,d为25~50m。②允许的往返传输时延T(环路往返时延),见表4。考虑到d4的最小距离可能为0km,而最大为1000m,接口承受往返传输时延()应8

适应这种要求。

交换电路状况

不存在放大器

或中继器

(见图4)

不存在放大器

或中继器

d,=25~50m

d4=500m

(见图4)

具有放大器或

中继器

d,=25~50m

da>500m

(见图4)

YDN034.1—1997

表4点对多点配置(延长的无源总线)时延分配点对多点配置(延长的无源总线)时延生成段落

TE发送顿定位比特(F)比接收顿定位比特(F)延迟两个标称比特时间t(见7.4节)。TE输入信号与输出信号之间码元相位偏差Tsu(一个标称码元的-7%一见10.2.3节)。指标要求值:应能适应=Tar+TauTE发送顿定位比特(F比接收顿定位比特(F)延迟两个标称比特时间tar(见7.4节)。TE输入信号与输出信号之间码元相位偏差Tau(一个标称码元的+22%一见10.2.3节)。连接电缆(d段)在96kHz频点上允许引入的最大时延L1°

在d,段上接入的4个终端(TE),插接件和连接软线在96kHz频点上允许引入的最大时延TE?

连接电缆(d.段)和其上的插接件在96kHz频率点上所允许引入的最大时延2°指标要求值:应能适应=TaF+Tau+TLi+Tre+ Tu2

TE发送顿定位比特(F)比接收顿定位比特(F)延迟两个标称比特时间(见7.4节)。TE输入信号与输出信号之间码元相位偏差Tau(一个标称码元的+22%一见10.2.3节)。连接电缆(d,段)在96kHz频点上允许引入的最大时延°

在d,段上接入的4个TE,插接件和连接软线允许引入的最大时延Trm°

连接电缆(d.段)和其上的插接件在96kHz频率点上所允许引入的最大时延以及放大器中继器处理引入的时延(5个比特)T2°指标要求值:应能适应t=Tar+tau+Li+Tra+ TL2

时延分配

T= 5.2μsx2=10.4μs

取: Tar= 10.4μs

Tau = 5.2μusx(-7%)= 0.364μs取: Tau=-0.4μus

T=10.4μs+(-0.4μs)=10μsbZxz.net

取:=10μs

Tsr:= 5.2μsX2=10.4μs

取: Tar=10.4μs

Tau=5.2μusx22%= 1.144μs

取:Tau=1.144μs

取:=0.5μs

Tre=0.35μs

取:Tre=0.35μs

2=5us(近似值)

取:T2=5μs

T, =10.4μs+1.144μs+0.5μs+0.35μs+5μs =17.394μs

取:=26us

Tap= 5.2μsx2=10.4μs

取:TAr=10.4μs

Tau=5.2μsx22%= 0.78μs

取: tau=1.144μs

取:=0.5μs

Te=0.35μs

取:Tre=0.35μs

Tz=5.2usx5=26us

取:2=29μs

T =10.4μs+1.144μs+0.5μs+0.35μs+26μs =41.394μs

取:=43us

连接软线

终接电阻(1002)

电接口

YDN034.1—1997

互连电缆

插接件

当终接电阻(TR)在NT中时,IB的位置当终接电阻(TR)在NT中时,IAo的位置图4延伸的无源总线布线参考配置6.3布线极性的完整性

连接软线

插接件

对于点对点布线配置,交换电路连接线对的两根导线可以互换改变极性。然而,对于一个点对多点布线配置,必须保持交换电路(S总线)的布线极性完整性(见图23中的参考配置和表30)。此外,为供电提供的任选线对的两根导线(建议不用),无论在哪个配置中都不可颠倒。

6.4接口位置

把用户所在地的布线看成是一根连接有插座的连续电缆,通过插座,各TE和NT可直接连到电缆上,或使用长度不到1m的短线将插座连接到该电缆上。这些插座位于接口点I和I处(见图2~4)。接口点I与每个TE邻近,接口Is点则与NT邻近。然而,在某些应用中,NT可不用插座或者用-一个提供多个接口的插座(例如,当NT是一个PBX上的端口)与互连电缆相连。对I和Is所要求的电特性在某些方面有所不同(见本规范第10章)。

本规范中规定的各项要求是在I和/或检测的结果。6.5与NT和TE相关的布线

6.5.1一般要求

从TE或NT到其相关插座的布线影响接口的电特性。一个TE或一个NT,若不是固定地连接到接口布线上,可配备以下任一种附件,以便连到连接电缆接口点的插接件上(分别为I和IB)。

一条连接软线装有一个适当插头(RJ-45插头),端直接固定连接到TE或NT上,另一端通过插头与连接电缆相关的I或Is插座相连(用于TE其最长长度不超过10m,10

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 热门标准

- 通信行业标准(YD)

- YD/T1684-2007 数字蜂窝移动通信网点对点短消息业务计费技术要求和检测方法

- YDC029-2003 电信设备和系统的高低频电磁兼容性改善技术要求

- YD/T1307-2004 800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网无线智能网(WIN)阶段1:接口测试方法

- YD/T1108-2001 CDMA 数字蜂窝移动通信网无线同步双模(GPS/GLONASS)接收机性能要求及与基站间接口技术规范

- YD/T1319-2004 通信电缆 —— 无线通信用 50Ω 泡沫聚乙烯绝缘编织外导体射频同轴电缆

- YD/T206.4-1997 架空通信线路铁件交叉支架

- YD/T1344-2005 IPv6 地址结构协议 —— IPv6 无状态地址自动配置

- YD/T2068.3-2010 2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网多媒体广播系统(TD-MBMS)网络管理技术要求(第一阶段) 第3部分:基于 CORBA 技术的网络资源模型设计

- YD/T1875-2009 800MHz/2GHz cdma2000 数字蜂窝移动通信网设备测试方法传统终端域(LMSD)移动交换子系统

- YD/T1763.3-2008 TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网通用用户识别模块(USIM)与终端间 Cu 接口测试方法 第3部分:通用用户识别模块应用工具箱(USAT)特性

- YD/T2941.2-2015 会话初始协议与传统网络协议互通的测试方法 第2部分:SIP和BICC互通

- YD/T1049-2000 800MHz CDMA 数字蜂窝移动通信网设备总测试规范:交换子系统部分

- YD/T1456.2-2006 900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网业务交换点(SSP)设备测试方法(CAMEL3) 第2部分分组域(PS)

- YD/T1688.3-2011 xPON 光收发合一模块技术条件 第3部分:用于 GPON 光线路终端/光网络单元(OLT/ONU)的光收发合一模块

- YD/T1374.7-2007 2GHz TD-SCDMA/WCDMA 数字蜂窝移动通信网 lu 接口技术要求(第二阶段) 第7部分:服务区广播协议(SABP)

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2