稳定币是什么意思?从“桥梁资产”到“金融工具”的演变

时间:2025-07-15 13:30:08

来源:标准下载网

类别:软件攻略

名词拆解:“稳定”与“币”的深层含义

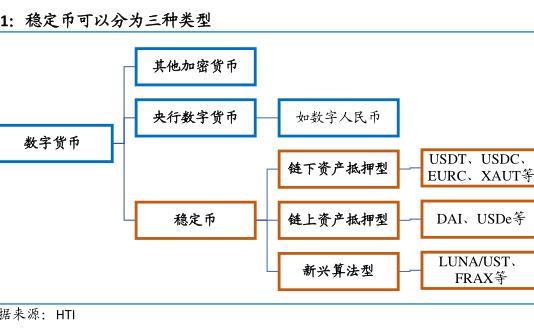

“稳定币”由“稳定”与“币”两个核心词汇组合而成,分别代表了其技术机制与应用属性的双重内涵。所谓“稳定”,在稳定币的世界里主要是指它与某一标的资产(通常为法定货币,如美元、欧元)或资产篮子保持挂钩,通过抵押、担保、算法调控等手段来维持价格的相对平稳性,不像比特币等存在高波动风险。这个价值锚定机制,是稳定币能够在跨链价值传输、支付结算中被广泛接受的前提。 “币”则代表了它在区块链环境中的身份——一种数字资产单位,拥有可编程性与可跨境传输能力,且可以被钱包持有、交易所兑换或被智能合约调用使用。简单来说,稳定币就是一种有“稳定锚”的数字货币,旨在技术层面解决数字资产价格波动问题,为用户带来更可预测、更可靠的价值表达形式。 这两个看似简单的词语组合,折射出稳定币不仅是“数字资产+法币挂钩”,更是区块链生态与传统金融之间的“价值桥梁”。它解决了数字资产高波动的问题,同时又受益于区块链的效率与透明度。

稳定币的演变路径:从 USDT 到 DeFi 多元格局

稳定币的历史脉络可追溯至 2015 年推出的 USDT。Tether 作为市值最高的稳定币,美金锚定的承诺使它迅速成为交易所内最常见的数字资产交换媒介,它带来的首要贡献是实现了“链上稳定价值传输”,替代了在交易所中“充值≈入金”法币的繁琐过程,极大地提升了交易效率与成本控制。 在 USDT 建立了先行者优势后,市场上很快出现了多种机制补充 USDT 模式的产品,如 USDC(由 USDC 发币机构 Circle 与 Coinbase 联合推出,透明度更高、受监管更强)、DAI(MakerDAO 提供的算法 + 抵押型),以及 BUSD、TUSD 等。这些稳定币的多样化不仅提升了整个行业的抗风险能力,也带动了规模扩张与生态扩展,从链上交易传播到 DeFi 应用生态。 随着越来越多的稳定币推出来与试用,行业进一步涌现出“机制型”与“治理型”的分野:USDC 更倾向于中心化的合规抵押,而 DAI、LUSD 等则走向去中心化,增强了社区治理、风险共担的意义,共同推动了稳定币行业的蓬勃发展。

功能扩展:从桥梁走向金融工具化

最初,稳定币主要被作为加密资产交易对之间的桥梁,在交易所里扮演“稳定中间媒介”的角色,用户在数字资产之间的流转与套利过程中大量使用 USDT、USDC 来避免波动带来的损失。 随着 DeFi 生态的蓬勃发展,稳定币正逐步成为支付结算、收益理财、OTC 资金流转等典型金融场景的主要工具。例如,基于智能合约的借贷平台(如 Aave、Compound),用户可以使用 USDC/DAI 抵押借贷,赚取利息或进行杠杆操作。同时,在稳妥性要求更高的场景里,稳定币用于支付结算也日趋常见,数字消费、跨境汇款与自动化结算场景议价机制不断增加。 另一个值得关注的背景是 OTC 市场规模增长迅速。据业内报告,在海外及部分国内圈层中,USDC 在 OTC 交易中占比已近 75%。这一事实表明,稳定币的用途不仅局限于交易所内部,而是扩展至现实世界与数字世界的双向流通之中,其“金融工具化”趋势越来越明显。

技术与监管背景:算法型 vs 法币抵押型

随着稳定币体系的深入发展,两类主要机制逐渐显现出自己的优劣特点。算法型稳定币(如 Terra UST、DAI 等),依赖智能合约中预先设定的货币政策参数,通过市场机制调节供应与需求,试图以更高的资本效率维持锚定。然而,算法模型在遭遇连锁恐慌(如 Terra UST 崩盘事件)时,可能出现瞬时流动性不足或锚定破裂的风险。 相比之下,法币抵押型稳定币(比如 USDT、USDC)受益于真实资产支持,发行机制更简单、稳定,更容易获得监管认同。在美国,随着 Congress 推进《Genius 稳定币法案》(暂拟名)等政策目标,将监管重点放在资产支持的透明性与审计机制,力图维持市场信心。同时香港计划于2025年8月实施的稳定币监管条例,也对法币抵押型稳定币制定了明晰监管标准。 因此,在技术效率与安全合规之间,稳定币正面临加密领域和监管机构之间的“双重考验”。算法型要保证机制健壮,法币抵押型则要迎合合规性要求。

各国政策走向:监管态度与战略定位

**美国**一直致力于维持美元作为全球主导货币的地位,鼓励美元锚定稳定币蓬勃发展。美国监管层在聚焦“反洗钱”、“交易透明度”、“资金担保”等方面的同时,也倾向于肯定“美元稳定币作为数字美元的一个过渡形式”,推动其在合规基础上的应用扩张。 与此同时,**中国**也在加强对“本地化稳定币”监管的评估,中国上海地区监管机构已经展开相关会谈,并开始测试数字人民币与数字资产的融合机制,意在形成具有中国特色的数字经济体系下的稳定媒介。 **英国央行**则走出另一套思路,拒绝商业银行直接发行稳定币,建议银行应先推进“数字存款化”,而后由央行统一发行数字货币基础设施。这使得英国稳健走向央行数字货币(CBDC),希望以更可控方式引导“数字稳定资产”的进程。 究其根本,不同国家对稳定币的政策取向,既映射出各自对国家主权货币的维护立场,也反映出其对区块链技术创新与监管平衡的战略思考。

资源引用:行业知识与权威来源

本篇文章围绕“稳定币”的概念与演变,参考了多方权威资料:例如 OKX 教程对 USDT/USDC 的解析、维基百科对稳定币分类的定义、Binance News 对 DeFi 领域新发展成果的报道,以及上海监管层的本地化稳定币评估会谈和英国央行对于稳定币发行的政策声明。 这些资源为我们提供了清晰、及时、前沿的视角,使得本文内容站在加密行业与监管前沿,既包括技术逻辑分析,也兼顾了政策制度面的深度评估。

结语:稳定币——时代桥梁还是未来金融核心?

稳定币的出现,是一次数字时代对传统价值传输方式的创新。它突破了“法币=监管+信任”与“加密=自由+波动”之间的死结,提供了一条“稳定+数字化”的可行路径。从 USDT 的诞生,到 USDC/DAI 的多机制竞争,再到它在支付、理财、OTC 等场景中的角色扩张,稳定币正在逐步走向“金融工具”阶段。 未来,稳定币能否真正成为全球金融基础设施的一部分,关键在于两大赋能条件:一是技术机制的可持续性与安全性(特别是针对算法型模式的风控能力),二是监管机构对资产背书、透明审计、合规运营的坚定支持。只要两者齐头并进,稳定币极有可能从“区块链里的桥梁资产”跃升为“全球数字支付与金融连接器”。 无论在开放市场还是垂直监管体系下,稳定币的黄金时代正在走来。

科技快讯

更多+

-

Aqua 1否认与Web3port存在关联,称团队独立运营

2025-07-15 17:197 月 15 日,Aqua 1 基金会发布声明,回应近期关于其团队与运营的传言。声明指出,Dave Lee 已于 2025 年 4 月加入 Aqua1,担任联合创始人兼 CEO,团队与其长期愿景高度一致。Aqua1 强调公司独立运营,与任何无关实体不存在股权、财务或运营关联。目前团队正与中东机构合作推进项目,但部分细节因合规要求暂未披露。 据 Beincrypto 报道,此前,Aqua 1 宣布已战略性购入 1 亿美元 WLFI 代币,并声称来自阿联酋。但最新调查发现,「Aqua 1」实际上是与争议公司 Web3port 有关的空壳公司。Web3port 是一家市场做市商,因涉嫌市场操纵在 2023 年被多个去中心化交易平台封禁。其创始人「Dave Lee」真实身份成谜。而「Aqua 1」并未在阿联酋注册,也没有公开负责人信息。虽然这笔资金被宣传用于「数字自由基础设施」,但实际通过不透明的钱包和离岸账户转移,与 Web3port 有直接关联。 -

分析师:比特币或将回调至11.4万美元,以回补CME缺口

2025-07-15 17:147 月 15 日,据 Cointelegraph 报道,比特币在本周创下历史新高后下跌 5% 至 116,850 美元,分析师表示,部分比特币持有者获利了结导致比特币下跌。比特币近期上涨在 CME 期货市场上留下区间在 114,380 至 115,630 美元之间的缺口,期货缺口在大多数情况下都会被「回补」,交易者通常会根据市场结构将这些价位视为阻力位或支撑位来操作。如果历史可以作为参考,BTC 价格最终可能会下跌以回补 CME 缺口至 114,400 美元, 加密分析师 Mikybull Crypto 周二在 X 上发文称:「比特币很可能会在 CPI 数据公布期间回补 CME 缺口,随后继续上涨。」不过,MN Capital 创始人 Michael van de Poppe 指出,比特币存在进一步回调至 108,000 美元的可能性。 -

Galaxy Digital已将4620枚比特币存入CEX

2025-07-15 17:007 月 15 日,据 Lookonchain 监测,「沉寂 14 年 8 万枚 BTC 巨鲸」已向 Galaxy Digital 转入 40,009 枚比特币(46.8 亿美元)。 另一方面 Galaxy Digital 已将 4620 枚比特币(价值约合 6.71 亿美元)存入 Binance 和 Bybit。 -

Grvt推出首个合规链上点对点投资策略商城,开启散户可参与的专业投资时代

2025-07-15 17:007 月 15 日,持牌链上衍生品交易所 Grvt 宣布正式推出「Grvt Strategies」,标志着全球首个合规的链上点对点(P2P)投资策略商城正式上线。普通用户首次可直接参与由机构基金、做市商及顶级交易员管理的策略投资,打破传统高门槛壁垒。 所有策略均运行在区块链上,采用非托管机制与智能合约自动化管理,实现资金流向全程透明、无中介可信执行。用户可从任意金额开始投资,参与涵盖 AI 交易金库、主题组合等专业策略。 首批入驻策略团队包括前 Optiver 成员创立的流动性机构 Ampersan、DeFi alpha 策略团队 AllDeFi、受监管的 AI 量化平台 b-cube.ai 等。预计 2025 年底平台将上线 25 个策略管理人,总锁仓量(TVL)目标超 1 亿美元。 为庆祝上线,Grvt 推出限时激励活动:7 月 29 日前参与者可获得 20% 年化收益加成及 EcoPoints 空投积分奖励。 -

「沉寂14年8万枚BTC巨鲸」昨日移动的40,010枚BTC已全部转到Galaxy Digital

2025-07-15 16:507 月 15 日,据链上分析师余烬监测,「沉寂 14 年 8 万枚 BTC 巨鲸」昨天移动的 40,010 枚 BTC (46.9 亿美元) 已经全部转到了 Galaxy Digital,转出均价 117,391 美元。 该地址目前还持有 4 万枚 BTC (46.7 亿美元),这 4 万枚 BTC 昨天是没有移动的。 -

某巨鲸20倍做多BTC,现已浮亏超224万美元

2025-07-15 16:447 月 15 日,据 监测,某巨鲸正以 20 倍杠杆做多 765.36 枚 BTC(价值 8946 万美元),现已浮亏超 224 万美元。开仓价格为 119,834.3 美元,清算价格为 103,150 美元。 -

美国6月CPI将于今晚20:30公布,预期数据全面上扬

2025-07-15 16:297 月 15 日,美国 6 月 CPI 将于今晚 20:30 公布,预期数据全面上扬。此前多名官员预警通胀将于今夏起回升,若数据坐实关税传导效应,美联储九月降息恐落空,届时市场或将剧烈波动。(金十) -

某鲸鱼清仓50.81枚WBTC,预计获利143万美元

2025-07-15 16:257 月 15 日,据链上分析师 Ai 姨(@ai_9684xtpa)监测,在「沉寂 14 年 8 万枚 BTC 巨鲸」疑似 OTC 抛售后 2 小时,持仓 5 个月的 WBTC 巨鲸决定清仓 50.81 枚 WBTC:5 小时前已全部充值进 Binance,充值价格 117160 美元,提出价格 89027 美元,若卖出将获利 143 万美元。

查看更多

热门新闻

更多+

- BONK币价7月暴涨100%,涨势能否持续? 07-15

- 港币稳定币与Binance(币安):交易平台机会与服务布局 07-15

- XRP坚守2.70美元突破位 多头剑指3.49美元 ETF热潮持续升温 07-15

- 香港《稳定币条例》正式颁布:监管框架全面解析 07-15

- 传闻:美国证券交易委员会定于7月17日进行关键投票,以结束瑞波(XRP)案件 07-15

- 港币稳定币是什么意思?与港币数字化的关联 07-15

- BONK强势突破结构 买家下一目标瞄准0.00003400和0.00005500美元 07-15

- 港币稳定币是什么?定义与未来价值详解 07-15

- NYSE Arca批准ProShares Ultra XRP ETFC及Solana上市 07-15

- 全球监管格局:从英国央行到 BIS 的稳定币监管预案 07-15