- 您的位置:

- 标准下载网 >>

- 标准分类 >>

- 石油天然气行业标准(SY) >>

- SY/T 6421-1999 设备及管道散热损失的测定

标准号:

SY/T 6421-1999

标准名称:

设备及管道散热损失的测定

标准类别:

石油天然气行业标准(SY)

标准状态:

现行-

发布日期:

1999-05-17 -

实施日期:

1999-12-01 出版语种:

简体中文下载格式:

.rar.pdf下载大小:

4.33 MB

标准ICS号:

石油及相关技术>>75.020石油和天然气的开采与加工中标分类号:

石油>>石油、天然气>>E20石油、天然气综合

替代情况:

SYJ 4018-1987

点击下载

标准简介:

标准下载解压密码:www.bzxz.net

本标准规定了对保温结构表面温度及散热损失的几种测试方法和要求,包括测试组织及准备工作、数据处理方法、测试误差、保温效果评价方法及测试报告编制等。本标准适用于动力、采暖、供热及一般用热工业部门的设备、管道及附件散热损失测试。 SY/T 6421-1999 设备及管道散热损失的测定 SY/T6421-1999

部分标准内容:

ICS 75.020

备案号:3140—1999

中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 64211999

设备及管道散热损失的测定

Measuring heat loss for equipments and pipes.1999 - 05 - 17 发布

国家石油和化学工业局

1999-12-01实施

SY/T6421—1999

引用标推

测试方法

测试分级及要求

测点布置

测试工作程序

数据处理及结果整理

测试误差分析

测试报告

附录A(标准的附录)

附录B(标准的附录)

附录C(标推的附录)

关于允许最大散热损失的规定.

地面设备及管道总放热系数的计算热流计法受表面发射率影响的修正6

SY/T6421-1999

本标准是对SYJ4018一87《设备及管道散热损失测试方法》进行修订,其主要修订内容为:1.标准名称改为“设备及管道散热损失的测定”;2.删去原标准第章“总则”,改为第-章“范围”;3.增加第二章“引用标准”;

4.删去原标准中“本标准主要符号及其意义和单位表”,“表8.0.2测试评价表(格式)”和“附录四阀门、法兰的当量管道长度”;5,对原标准第二章“测试方法”的内容及排序做了修改、调整;6.附录B(标准的附录)中增加对室内设备和管道总放热系数α的计算方法。本标准的附录A、附录B、附录C都是标准的附录。自本标准生效之日起,同时代替SYJ4018--87。本标准由中国石油天然气集团公司提出。本标准由石油工业节能专业标准化技术委员会归口。本标准起草单位:中国石油天然气集团公司工程技术研究院。本标准主要起草人莫理京吕喜军范树坡陆琴芳本标准于1987年首次发布,本次为第一次修订。1范围

中华人民共和国石油天然气行业标准设备及管道散热损失的测定

Measuring heat loss for equipments and pipesSY/T 6421-1999

代替SYJ4018—87

本标准规定了对保温结构表面温度及散热损失的几种测试方法和要求,包括测试组织及准备工作、数据处理方法、测试误差、保温效果评价方法及测试报告编制等。本标准适用于动力、采暖、供热及一般用热工业部门的设备、管道及附件散热损失测试。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标推的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T2588—1981设备热效率计算通则GB/T17357一1998设备及管道绝热层表面热损失现场测定3测试方法

3.1热流计法

3.1.1采用热阻式热流计,按照GB/F17357的方法进行操作。热流计法

3.1.2将热流传感器贴嫩在被测物体外表面进行测试时应满足下列要求:a)应保证传感器与被测表面接触良好。粘贴表面应平整并清除尘土。传感器宜采用双面胶纸粘贴,也可用石膏、黄油或乳胶等进行粘贴,保证粘贴表面无气泡、间隙。b)应保证传感器与热流方向垂直,以使传感器表面形成等温面。c)应使传感器和被测表面的发射率(即黑度)一致。如不一致,应在传感器的外表面涂上或贴上与被测表面发射率相同的涂料或薄膜。若不能满足上述要求,应按附录C(标准的附录)对测试结果进行修正。

d)传感器粘贴后达到稳态传热(最少5min以上)方可读数,e)传感器由较高温度的表面移至较低温度的表面进行测量时,应使传感器冷却至常温后再行粘贴。

3.1.3将传感器敷设在保温结构内部预埋观测时,应保证垂直热流方向的传感器两个表面与被测物均有良好的接触,并应将测得结果换算成被测物外表面的热流密度。3.1.4进行埋地设备及管道的散热损失测试,应对传感器和接头处做好防潮、防水处理。3.2表面温度法

3.2.1测取被测物体的表面温度、表面发射率和外形尺寸等参数,以及环境温度、风向和风速,按牛顿冷却公式计算热流密度:

4 = α式中:4——热流密度,W/m2;

α——总放热系数,W/(m2·K):国家石油和化学工业局1999一05-17批准(I

1999-12-01实施

一表面温度,K;

环境温度,K。

SY/T 6421--1999

总放热系数α可参照附录B(标准的附录)进行计算。3.2.2表面温度测定:

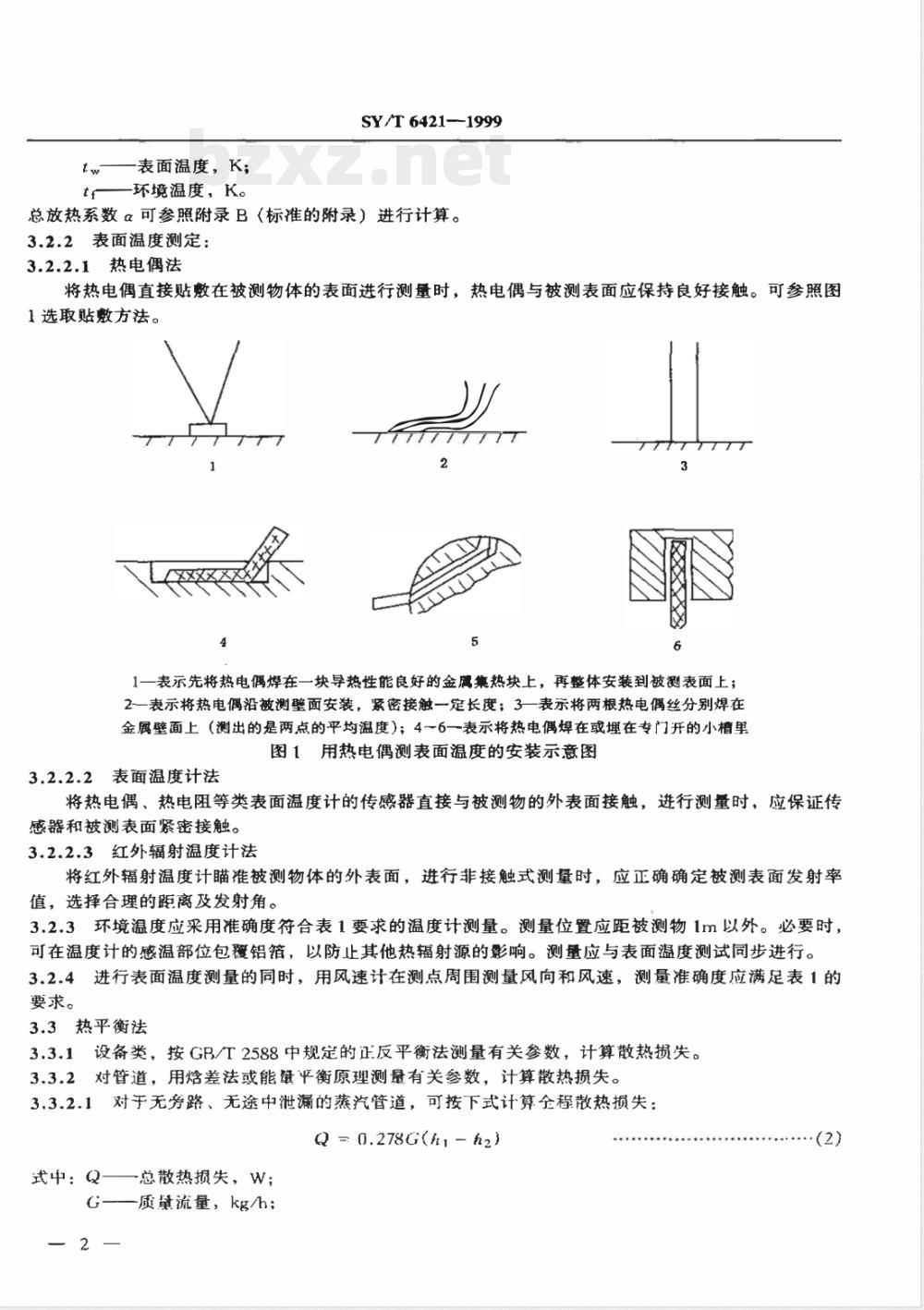

3.2.2.1热电偶法

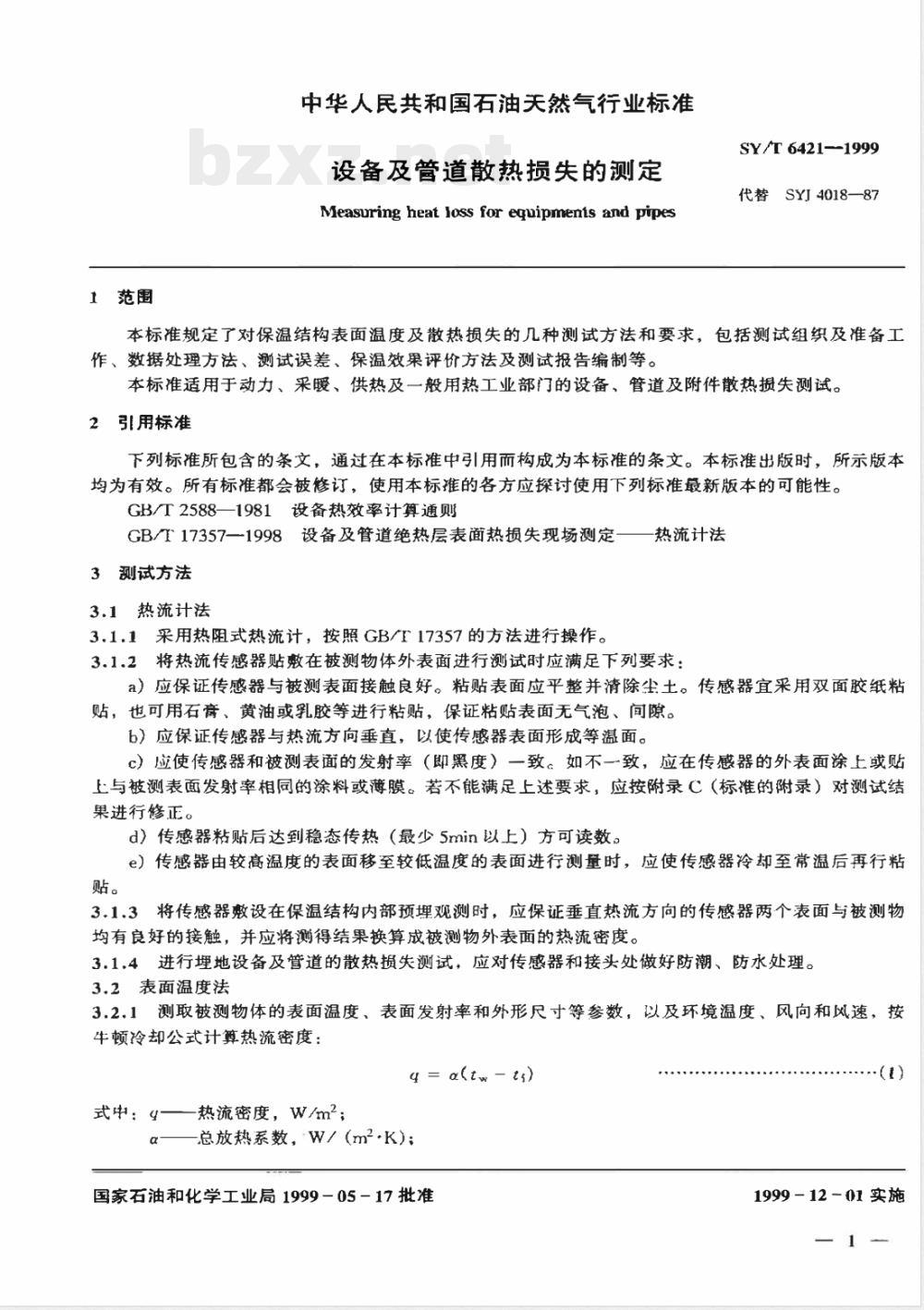

将热电偶直接贴在被测物体的表面进行测量时,热电偶与被测表面应保持良好接触。可参照图1选取贴敷方法。

1一表示先将热电偶焊在一块导热性能良好的金属集热块上,再整体安装到被测表面上;2一表示将热电偶沿被测壁面安装,紧密接触一定长度;3一表示将两根热电偶丝分别焊在金属壁面上(测出的是两点的平均温度);4一6一表示将热电偶焊在或埋在专门开的小楷里图1用热电偶测表面温度的安装示意图3.2.2.2表面温度计法

将热电偶、热电阻等类表面温度计的传感器直接与被测物的外表面接触,进行测量时,应保证传感器和被测表面紧密接触。

3.2.2.3红外辐射温度计法

将红外辐射温度计瞄准被测物体的外表面,进行非接触式测量时,应正确确定被测表面发射率值,选择合理的距离及发射角。3.2.3环境温度应采用准确度符合表1要求的温度计测量。测量位置应距被测物1m以外。必要时,可在温度计的感温部位包覆铝箔,以防止其他热辐射源的影响。测量应与表面温度测试同步进行。3.2.4进行表面温度测量的同时,用风速计在测点周围测量风向和风速,测量准确度应满足表1的要求。

3.3热平衡法

3.3.1设备类,按GB/T2588中规定的正反平衡法测量有关参数,计算散热损失。3.3.2对管道,用熔差法或能平衡原理测量有关参数,计算散热损失。3.3.2.1

对于无旁路、无途中泄漏的蒸汽管道,可按下式计算金程散热损失:Q = 0.278G(h1 - 2)

一总散热损失,W;

式中:Q

质量流量,kg/h:

-管道入口蒸汽比焰,kJ/kg;

管道山口蒸汽比焰,kJ/kg。

SY/T 6421—1999

3.3.2.2对于无旁路、无途中泄漏的输送液体介质的管道,可按下式计算全程的散热损失:Q = 0.278G(C1t1 - C2t2)

式中:C1-

温差法

管道人口介质比热容,kJ/(kgK);管道出口介质比热容,kJ/(kgK);入口介质温度,K;

出口介质温度,K。

3.4.1通过测定保温层内、外表面的温度(ta,ts)、保温层的厚度()、保温材料在使用温度下的导热系数(>),按一维导热方程计算热流密度。a)单层保温:

平壁:

管道:

b)多层保温:

平壁:

管道:

tu二 ty

2元入1

ta二t

2元入,

式中:qL

线热流密度,W/m;

保温层内表面温度,K:

保温层外表面温度,K;

保温层内径,m;

保温层外径,m;

第i层保温层外径,m;

保温层厚度,m;

第i层保温淳度,m;

保温层的导热系数,W/(mK);第i层的导热系数,W/(m·K);保温层数。

保温层内、外表面温度,可埋入热电偶或热电阻测量。保温层厚度应实际测量。

导热系数宜实际取样测定。

3.5总传热系数法

SY/T 6421—1999

3.5.1本节适用于埋地管道散热损失的测试。3.5.2测定埋地管道的总传热系数K、管内介质温度及自然地温,然后按下式计算总散热损失:Q = πd,LK(t。- tg)

式中:L—

被测管道长度,m;

K—总传热系数,W/(m2·K);

t。实测介质温度,K;

tg自然地温,K。

3.5.3管道的总传热系数K应按下式计算:GCln t- tg- b

元dint2- tg- b

K'元d

介质比热容,kJ/(kg'K);

式中:C—

一人口介质温度,K:

t2———出口介质温度,K;

b——摩擦热;

i———管道水力坡降。

··(10)

用逼进法计算K值。即先设定K'值计算a,然后代入式(10)中求b,再代入式(9)中求K,直至IK-K'<0.01时,选定K值。

3.5.4测试前,应使管道的输量和介质温度达到稳定。对于输送含蜡原油管道,必要时应对管道进行清蜡。准确度要求较高的测试,应稳定72h以上方能进行。3.5.5质量流量、介质进、出口温度测试的准确度,应满足表1的要求,并应在运行稳定的状态下监测8h,取多次测试的算术平均值。3.5.6自然地温,应在热影响半径以外的管道中心水平延长线上(宜远离管道10m以外)测定。并应与介质温度的测试同步进行。3.5.7介质比热容,宜取样测定。3.5.8管道长度和外径,宜实际测量,外径应取多个部位测试的算术平均值。如无条件实测管长,可选用峻工记录的实际管长或设计管长。4测试分级及要求

4.1测试分级

一级测试,用于对新技术、新材料、新结构进行鉴定。4.1.2二级测试,用于对新建、扩建或大修工程进行测试验收。4.1.3三级测试,用于运行工况的定期监测和保温效果的普查。4.2测试要求

4.2.1-一级测试,应并用两种测试方法进行同步对照测试。如不具备用两种方法进行测试的条件,允许用一种方法在相近工况下作多次测试,取测试数据的算术平均值。重复测试的次数,宜根据测试结果的偏差范围决定,一般不得少于三次。4.2.2应按测试等级的要求,选用相应准确度的仪表(见表1)。4

测试项目

热流密度

表面温度

环境温度

蒸汽流量

液体流量

介质温度

蒸汽压力

保温层厚度

外形尺寸

导热系数

4.3现场测试条件

SY/T 6421—1999

测试推确度及要求

准确度

4.3.1为满足---维稳定传热条件,应排除和减少不稳定因素对测试结果的影响,并避免在恶劣气候条件下测试。

4.3.2地面设备和管道的室外测试,风速应小于0.5m/s。如不能满足,应加挡风装置。4.3.3地面设备和管道的测试应避免日照的影响,室外测试宜在阴天或夜间进行,否则,应采取遮阳措施。

4.3.4若被测表面有其他热辐射源影响,测试时应加以遮挡。4.3.5埋地管道的测试如属开挖裸露测试,应参照地面测试要求;如属不开挖测试,在室外测量地温和介质温度时,也应避免风、日照和其他热辐射源的影响。5测点布置

5.1布点原则

5.1.1采用热流计法和表面温度计法测试时,应注意测点的代表性。原则上宜按等温区域布置测点。5.1.2对于均质保温、等温区可按设备内部介质温度的分布来划分:对非均质保温,宜通过测试划分等温区域。

5.2对地面设备的布点要求

5.2.1圆简形设备应按下列要求分别在简体、封头或顶盖布置测点。a)筒体:应沿轴向间隔2一5m取若干个测试截面。每个等温区至少设一个测试截面,且简体总测试截面不少于3个。应在每个截面,沿圆周方向均匀布置测点。对一级测试,每个测试截面上的测点数应符合下列规定:

1)设备直径小于3m时,个少于4个;2)设备直径3~15m时,不少于8个;3)设备直径15~40m时,不少于12个;4)设备直径40m以上时,不少于16个。b)封头或顶盖:通过中心划若干个同心圆,在同心圆的圆周上布置测点。圆周上的布点间隔,5

SY/T 6421—1999

可参照简体圆周布点的间隔弧度选取。对一级测试的测点数:1)每个封头不少于9个,每个罐项不少于12个;2)同心圆数:设备直径小于或等于15m时不少于2个,大于15m时不少于3个;对浮项罐,同心圆的间隔不宜大于10mc5.2.2方形设备,应在壁面上划分若干正交网格,在网格上布置测点。对一级测试,测点间距视设备大小取0.5~2m,且每个壁面的测点数不应少于9个。5.2.3二、三级测试,测点数可酌情减少。二级测试,不得少于一级测试总点数的70%,三级测试,不得少于30%。

5.3对均质保温管道布点的要求

5.3.1横管和竖管应分别布置测点,并分别计算散热损失。5.3.2沿管长取若干个测试截面,在每个截面的圆周上布置测点。每个管段的测试截面不应少于5个,对长输管道,站间测试截面不应少于10个。5.3.3在圆周上布置测点,可经过预测选取布点方案。每个截面的测点不应少于3个。5.4对非均质保温和异常部位的布点要求5.4.1对于非均质保温和保温层有破损的设备及管道,应对保温层有差异或有破损的部位单独布点测试,并测量其表面积。

5.4.2有金属裸露面、引出件和人孔等散热异常部位时,应单独布点测试,并测量其表面积。6测试工作程序

6,1根据测试任务确定测试等级及测试负责人,测试人员应持证上岗。6.2收集测试现场的有关资料。

6.3制定测试方案,内容包括:

a)测试体系及布点方案。

b)应测的参数及相应的测试方法和计算方法。c)测试仪表的选型。

d)测试工况、测试程序、持续时间及保证测试准确度的措施。e)测试记录表格。

6.4检验和校准仪器仪表。

6.5进入现场,开展测试。步骤如下:a)检查设备、管道的运行情况,落实稳定运行的措施。b)采取防风、防日照、防外界热辐射影响的措施。c)清理表面,布置测点。

d)必要时进行预备测试。

e)正式测试。

6.6测试数据分析处理及结果整理,编写测试报告。7数据处理及结果整理

7.1数据处理

7.1.1测试数据均应按下列数理统计方法处理:算术平均法计算公式:

表面积加权平均法计算公式:

式中:X

SY/T 6421—1999

平均表面温度(℃)或平均热流密度(W/m2);第i区块实测表面温度(℃)或热流密度(W/m2);第i区块表面积,m2;

区块总数。

7.1.2应将测试结果换算成当地年平均温度下的热流密度。计算公式如下:t。-tm

qm = q t。- tt

式中:m

年平均温度下的热流密度,W/m2;实测热流密度,W/m2;

-正常运行的平均介质温度,K;t。

im——当地年平均环境温度,K

·(13)

·(14)

7.1.3利用表面温度法测试散热损失时,对管道,可用测试截面各测点实测表面温度的算术平均值计算热流密度;对设备,应用各壁面不同区块实测表面温度的面积加权平均值分别计算各壁面热流密度;对阀门、法兰等管件,可用实测表面温度的算术平均值,按当量长度的管道计算热流密度。7.2平均热流密度的计算

7.2.1设备各壁面的表面平均热流密度,应按表面积加权平均法计算。管道如属均质保温,可把各测试截面的热流密度的算术平均值作为全管长的平均热流密度,7.2.2

并按下式换算成管道的平均线热流密度:D

式中:D

被测管道外径,m;

平均线热流密度,W/m;

一平均热流密度,W/m2。

如属非均质保温,则应按表面积加权平均法计算平均热流密度和平均线热流密度。7.3总散热损失的计算

+(15)

7.3.1对金属裸露面、人孔或管件等散热面,应将其热流密度乘以表面积求取总散热损失(Q)。7.3.2对于设备,其总散热损失应用下式计算:ZqiA: + QR

式中:4:—

-第i个壁面的平均热流密度,W/m2;第i个壁面面积,m2;

壁面总数;

QR一一设备上金属裸露面、人孔或管件的总散热损失,W。7.3.3对于管道,其总散热损失应用下式计算:Q - LL + QR

一被测管道长度,m。

式中:L-

..(16)

(17)

8测试误差分析

SY/T6421—1999www.bzxz.net

8.1测试误差应包括仪器误差、操作误差、工况波动和外界环境的变化带来的误差及计算误差等。在进行误差分析时,应对所测的各项参数做出误差分析,并对最终结果作出误差分析。8.2一级测试,测试结果的综合误差不超过15%,重复测试误差不超过5%。8.3二级测试应作误差估计,测试结果的综合误差不超过20%,重复测试误差不超过8%。8.4三级测试可不作误差分析或误差估计。9测试报告

9.1应对下述指标做出分析和评价:a)最大散热损失是否合乎附录A(标准的附录)中关于允许最大散热损失的规定和原设计要求。b)总传热系数:对于埋地管道,应分别给出不同管段的总传热系数和全管长的乎平均总传热系数,并评价是否达到原设计要求。

c)按下式计算评价保温结构的保温效率:。- × 100

式中:n——保温效率,%;

。无保温的平均热流密度,平壁:W/m2,管道:W/m;一一有保温的平均热流密度,平壁:W/m2,管道:W/m。d)按下式计算评价相对节能率:E = 2%α× 100

式中:E一一相对节能率,%;

Q。保温改造前的总散热损失,W;测试数据经计算、分析、整理后,编写正式测试报告,报告应包括下列内容:9.2

·(18)

·(19)

a)概况,说明任务来源、测试目的、测试体系的自然状况、测试时间、气候条件及测试中出现的问题和处理方法。

b)测试情况,包括测试方法、测点布置等。c)测试数据的处理及误差分析。d)测试结果,包括主要参数、计算公式及最终结果。e)分析及评价。

f)改进措施的建议。

9.3应把原始记录和整理结果作为技术档案保存。8

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

备案号:3140—1999

中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T 64211999

设备及管道散热损失的测定

Measuring heat loss for equipments and pipes.1999 - 05 - 17 发布

国家石油和化学工业局

1999-12-01实施

SY/T6421—1999

引用标推

测试方法

测试分级及要求

测点布置

测试工作程序

数据处理及结果整理

测试误差分析

测试报告

附录A(标准的附录)

附录B(标准的附录)

附录C(标推的附录)

关于允许最大散热损失的规定.

地面设备及管道总放热系数的计算热流计法受表面发射率影响的修正6

SY/T6421-1999

本标准是对SYJ4018一87《设备及管道散热损失测试方法》进行修订,其主要修订内容为:1.标准名称改为“设备及管道散热损失的测定”;2.删去原标准第章“总则”,改为第-章“范围”;3.增加第二章“引用标准”;

4.删去原标准中“本标准主要符号及其意义和单位表”,“表8.0.2测试评价表(格式)”和“附录四阀门、法兰的当量管道长度”;5,对原标准第二章“测试方法”的内容及排序做了修改、调整;6.附录B(标准的附录)中增加对室内设备和管道总放热系数α的计算方法。本标准的附录A、附录B、附录C都是标准的附录。自本标准生效之日起,同时代替SYJ4018--87。本标准由中国石油天然气集团公司提出。本标准由石油工业节能专业标准化技术委员会归口。本标准起草单位:中国石油天然气集团公司工程技术研究院。本标准主要起草人莫理京吕喜军范树坡陆琴芳本标准于1987年首次发布,本次为第一次修订。1范围

中华人民共和国石油天然气行业标准设备及管道散热损失的测定

Measuring heat loss for equipments and pipesSY/T 6421-1999

代替SYJ4018—87

本标准规定了对保温结构表面温度及散热损失的几种测试方法和要求,包括测试组织及准备工作、数据处理方法、测试误差、保温效果评价方法及测试报告编制等。本标准适用于动力、采暖、供热及一般用热工业部门的设备、管道及附件散热损失测试。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标推的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T2588—1981设备热效率计算通则GB/T17357一1998设备及管道绝热层表面热损失现场测定3测试方法

3.1热流计法

3.1.1采用热阻式热流计,按照GB/F17357的方法进行操作。热流计法

3.1.2将热流传感器贴嫩在被测物体外表面进行测试时应满足下列要求:a)应保证传感器与被测表面接触良好。粘贴表面应平整并清除尘土。传感器宜采用双面胶纸粘贴,也可用石膏、黄油或乳胶等进行粘贴,保证粘贴表面无气泡、间隙。b)应保证传感器与热流方向垂直,以使传感器表面形成等温面。c)应使传感器和被测表面的发射率(即黑度)一致。如不一致,应在传感器的外表面涂上或贴上与被测表面发射率相同的涂料或薄膜。若不能满足上述要求,应按附录C(标准的附录)对测试结果进行修正。

d)传感器粘贴后达到稳态传热(最少5min以上)方可读数,e)传感器由较高温度的表面移至较低温度的表面进行测量时,应使传感器冷却至常温后再行粘贴。

3.1.3将传感器敷设在保温结构内部预埋观测时,应保证垂直热流方向的传感器两个表面与被测物均有良好的接触,并应将测得结果换算成被测物外表面的热流密度。3.1.4进行埋地设备及管道的散热损失测试,应对传感器和接头处做好防潮、防水处理。3.2表面温度法

3.2.1测取被测物体的表面温度、表面发射率和外形尺寸等参数,以及环境温度、风向和风速,按牛顿冷却公式计算热流密度:

4 = α

α——总放热系数,W/(m2·K):国家石油和化学工业局1999一05-17批准(I

1999-12-01实施

一表面温度,K;

环境温度,K。

SY/T 6421--1999

总放热系数α可参照附录B(标准的附录)进行计算。3.2.2表面温度测定:

3.2.2.1热电偶法

将热电偶直接贴在被测物体的表面进行测量时,热电偶与被测表面应保持良好接触。可参照图1选取贴敷方法。

1一表示先将热电偶焊在一块导热性能良好的金属集热块上,再整体安装到被测表面上;2一表示将热电偶沿被测壁面安装,紧密接触一定长度;3一表示将两根热电偶丝分别焊在金属壁面上(测出的是两点的平均温度);4一6一表示将热电偶焊在或埋在专门开的小楷里图1用热电偶测表面温度的安装示意图3.2.2.2表面温度计法

将热电偶、热电阻等类表面温度计的传感器直接与被测物的外表面接触,进行测量时,应保证传感器和被测表面紧密接触。

3.2.2.3红外辐射温度计法

将红外辐射温度计瞄准被测物体的外表面,进行非接触式测量时,应正确确定被测表面发射率值,选择合理的距离及发射角。3.2.3环境温度应采用准确度符合表1要求的温度计测量。测量位置应距被测物1m以外。必要时,可在温度计的感温部位包覆铝箔,以防止其他热辐射源的影响。测量应与表面温度测试同步进行。3.2.4进行表面温度测量的同时,用风速计在测点周围测量风向和风速,测量准确度应满足表1的要求。

3.3热平衡法

3.3.1设备类,按GB/T2588中规定的正反平衡法测量有关参数,计算散热损失。3.3.2对管道,用熔差法或能平衡原理测量有关参数,计算散热损失。3.3.2.1

对于无旁路、无途中泄漏的蒸汽管道,可按下式计算金程散热损失:Q = 0.278G(h1 - 2)

一总散热损失,W;

式中:Q

质量流量,kg/h:

-管道入口蒸汽比焰,kJ/kg;

管道山口蒸汽比焰,kJ/kg。

SY/T 6421—1999

3.3.2.2对于无旁路、无途中泄漏的输送液体介质的管道,可按下式计算全程的散热损失:Q = 0.278G(C1t1 - C2t2)

式中:C1-

温差法

管道人口介质比热容,kJ/(kgK);管道出口介质比热容,kJ/(kgK);入口介质温度,K;

出口介质温度,K。

3.4.1通过测定保温层内、外表面的温度(ta,ts)、保温层的厚度()、保温材料在使用温度下的导热系数(>),按一维导热方程计算热流密度。a)单层保温:

平壁:

管道:

b)多层保温:

平壁:

管道:

tu二 ty

2元入1

ta二t

2元入,

式中:qL

线热流密度,W/m;

保温层内表面温度,K:

保温层外表面温度,K;

保温层内径,m;

保温层外径,m;

第i层保温层外径,m;

保温层厚度,m;

第i层保温淳度,m;

保温层的导热系数,W/(mK);第i层的导热系数,W/(m·K);保温层数。

保温层内、外表面温度,可埋入热电偶或热电阻测量。保温层厚度应实际测量。

导热系数宜实际取样测定。

3.5总传热系数法

SY/T 6421—1999

3.5.1本节适用于埋地管道散热损失的测试。3.5.2测定埋地管道的总传热系数K、管内介质温度及自然地温,然后按下式计算总散热损失:Q = πd,LK(t。- tg)

式中:L—

被测管道长度,m;

K—总传热系数,W/(m2·K);

t。实测介质温度,K;

tg自然地温,K。

3.5.3管道的总传热系数K应按下式计算:GCln t- tg- b

元dint2- tg- b

K'元d

介质比热容,kJ/(kg'K);

式中:C—

一人口介质温度,K:

t2———出口介质温度,K;

b——摩擦热;

i———管道水力坡降。

··(10)

用逼进法计算K值。即先设定K'值计算a,然后代入式(10)中求b,再代入式(9)中求K,直至IK-K'<0.01时,选定K值。

3.5.4测试前,应使管道的输量和介质温度达到稳定。对于输送含蜡原油管道,必要时应对管道进行清蜡。准确度要求较高的测试,应稳定72h以上方能进行。3.5.5质量流量、介质进、出口温度测试的准确度,应满足表1的要求,并应在运行稳定的状态下监测8h,取多次测试的算术平均值。3.5.6自然地温,应在热影响半径以外的管道中心水平延长线上(宜远离管道10m以外)测定。并应与介质温度的测试同步进行。3.5.7介质比热容,宜取样测定。3.5.8管道长度和外径,宜实际测量,外径应取多个部位测试的算术平均值。如无条件实测管长,可选用峻工记录的实际管长或设计管长。4测试分级及要求

4.1测试分级

一级测试,用于对新技术、新材料、新结构进行鉴定。4.1.2二级测试,用于对新建、扩建或大修工程进行测试验收。4.1.3三级测试,用于运行工况的定期监测和保温效果的普查。4.2测试要求

4.2.1-一级测试,应并用两种测试方法进行同步对照测试。如不具备用两种方法进行测试的条件,允许用一种方法在相近工况下作多次测试,取测试数据的算术平均值。重复测试的次数,宜根据测试结果的偏差范围决定,一般不得少于三次。4.2.2应按测试等级的要求,选用相应准确度的仪表(见表1)。4

测试项目

热流密度

表面温度

环境温度

蒸汽流量

液体流量

介质温度

蒸汽压力

保温层厚度

外形尺寸

导热系数

4.3现场测试条件

SY/T 6421—1999

测试推确度及要求

准确度

4.3.1为满足---维稳定传热条件,应排除和减少不稳定因素对测试结果的影响,并避免在恶劣气候条件下测试。

4.3.2地面设备和管道的室外测试,风速应小于0.5m/s。如不能满足,应加挡风装置。4.3.3地面设备和管道的测试应避免日照的影响,室外测试宜在阴天或夜间进行,否则,应采取遮阳措施。

4.3.4若被测表面有其他热辐射源影响,测试时应加以遮挡。4.3.5埋地管道的测试如属开挖裸露测试,应参照地面测试要求;如属不开挖测试,在室外测量地温和介质温度时,也应避免风、日照和其他热辐射源的影响。5测点布置

5.1布点原则

5.1.1采用热流计法和表面温度计法测试时,应注意测点的代表性。原则上宜按等温区域布置测点。5.1.2对于均质保温、等温区可按设备内部介质温度的分布来划分:对非均质保温,宜通过测试划分等温区域。

5.2对地面设备的布点要求

5.2.1圆简形设备应按下列要求分别在简体、封头或顶盖布置测点。a)筒体:应沿轴向间隔2一5m取若干个测试截面。每个等温区至少设一个测试截面,且简体总测试截面不少于3个。应在每个截面,沿圆周方向均匀布置测点。对一级测试,每个测试截面上的测点数应符合下列规定:

1)设备直径小于3m时,个少于4个;2)设备直径3~15m时,不少于8个;3)设备直径15~40m时,不少于12个;4)设备直径40m以上时,不少于16个。b)封头或顶盖:通过中心划若干个同心圆,在同心圆的圆周上布置测点。圆周上的布点间隔,5

SY/T 6421—1999

可参照简体圆周布点的间隔弧度选取。对一级测试的测点数:1)每个封头不少于9个,每个罐项不少于12个;2)同心圆数:设备直径小于或等于15m时不少于2个,大于15m时不少于3个;对浮项罐,同心圆的间隔不宜大于10mc5.2.2方形设备,应在壁面上划分若干正交网格,在网格上布置测点。对一级测试,测点间距视设备大小取0.5~2m,且每个壁面的测点数不应少于9个。5.2.3二、三级测试,测点数可酌情减少。二级测试,不得少于一级测试总点数的70%,三级测试,不得少于30%。

5.3对均质保温管道布点的要求

5.3.1横管和竖管应分别布置测点,并分别计算散热损失。5.3.2沿管长取若干个测试截面,在每个截面的圆周上布置测点。每个管段的测试截面不应少于5个,对长输管道,站间测试截面不应少于10个。5.3.3在圆周上布置测点,可经过预测选取布点方案。每个截面的测点不应少于3个。5.4对非均质保温和异常部位的布点要求5.4.1对于非均质保温和保温层有破损的设备及管道,应对保温层有差异或有破损的部位单独布点测试,并测量其表面积。

5.4.2有金属裸露面、引出件和人孔等散热异常部位时,应单独布点测试,并测量其表面积。6测试工作程序

6,1根据测试任务确定测试等级及测试负责人,测试人员应持证上岗。6.2收集测试现场的有关资料。

6.3制定测试方案,内容包括:

a)测试体系及布点方案。

b)应测的参数及相应的测试方法和计算方法。c)测试仪表的选型。

d)测试工况、测试程序、持续时间及保证测试准确度的措施。e)测试记录表格。

6.4检验和校准仪器仪表。

6.5进入现场,开展测试。步骤如下:a)检查设备、管道的运行情况,落实稳定运行的措施。b)采取防风、防日照、防外界热辐射影响的措施。c)清理表面,布置测点。

d)必要时进行预备测试。

e)正式测试。

6.6测试数据分析处理及结果整理,编写测试报告。7数据处理及结果整理

7.1数据处理

7.1.1测试数据均应按下列数理统计方法处理:算术平均法计算公式:

表面积加权平均法计算公式:

式中:X

SY/T 6421—1999

平均表面温度(℃)或平均热流密度(W/m2);第i区块实测表面温度(℃)或热流密度(W/m2);第i区块表面积,m2;

区块总数。

7.1.2应将测试结果换算成当地年平均温度下的热流密度。计算公式如下:t。-tm

qm = q t。- tt

式中:m

年平均温度下的热流密度,W/m2;实测热流密度,W/m2;

-正常运行的平均介质温度,K;t。

im——当地年平均环境温度,K

·(13)

·(14)

7.1.3利用表面温度法测试散热损失时,对管道,可用测试截面各测点实测表面温度的算术平均值计算热流密度;对设备,应用各壁面不同区块实测表面温度的面积加权平均值分别计算各壁面热流密度;对阀门、法兰等管件,可用实测表面温度的算术平均值,按当量长度的管道计算热流密度。7.2平均热流密度的计算

7.2.1设备各壁面的表面平均热流密度,应按表面积加权平均法计算。管道如属均质保温,可把各测试截面的热流密度的算术平均值作为全管长的平均热流密度,7.2.2

并按下式换算成管道的平均线热流密度:D

式中:D

被测管道外径,m;

平均线热流密度,W/m;

一平均热流密度,W/m2。

如属非均质保温,则应按表面积加权平均法计算平均热流密度和平均线热流密度。7.3总散热损失的计算

+(15)

7.3.1对金属裸露面、人孔或管件等散热面,应将其热流密度乘以表面积求取总散热损失(Q)。7.3.2对于设备,其总散热损失应用下式计算:ZqiA: + QR

式中:4:—

-第i个壁面的平均热流密度,W/m2;第i个壁面面积,m2;

壁面总数;

QR一一设备上金属裸露面、人孔或管件的总散热损失,W。7.3.3对于管道,其总散热损失应用下式计算:Q - LL + QR

一被测管道长度,m。

式中:L-

..(16)

(17)

8测试误差分析

SY/T6421—1999www.bzxz.net

8.1测试误差应包括仪器误差、操作误差、工况波动和外界环境的变化带来的误差及计算误差等。在进行误差分析时,应对所测的各项参数做出误差分析,并对最终结果作出误差分析。8.2一级测试,测试结果的综合误差不超过15%,重复测试误差不超过5%。8.3二级测试应作误差估计,测试结果的综合误差不超过20%,重复测试误差不超过8%。8.4三级测试可不作误差分析或误差估计。9测试报告

9.1应对下述指标做出分析和评价:a)最大散热损失是否合乎附录A(标准的附录)中关于允许最大散热损失的规定和原设计要求。b)总传热系数:对于埋地管道,应分别给出不同管段的总传热系数和全管长的乎平均总传热系数,并评价是否达到原设计要求。

c)按下式计算评价保温结构的保温效率:。- × 100

式中:n——保温效率,%;

。无保温的平均热流密度,平壁:W/m2,管道:W/m;一一有保温的平均热流密度,平壁:W/m2,管道:W/m。d)按下式计算评价相对节能率:E = 2%α× 100

式中:E一一相对节能率,%;

Q。保温改造前的总散热损失,W;测试数据经计算、分析、整理后,编写正式测试报告,报告应包括下列内容:9.2

·(18)

·(19)

a)概况,说明任务来源、测试目的、测试体系的自然状况、测试时间、气候条件及测试中出现的问题和处理方法。

b)测试情况,包括测试方法、测点布置等。c)测试数据的处理及误差分析。d)测试结果,包括主要参数、计算公式及最终结果。e)分析及评价。

f)改进措施的建议。

9.3应把原始记录和整理结果作为技术档案保存。8

小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。

标准图片预览:

- 其它标准

- 热门标准

- 石油天然气行业标准(SY)

- SY/T5991-2010 套管、油管、管线管及钻杆螺纹保护器

- SY5974-2014 钻井井场、设备、作业安全技术规程

- SY6024-1994 油田专用湿蒸汽发生器安全操作规程

- SY/T4103-1995 钢质管道焊接及验收

- SY/T5612.1-1999 钻井液净化系统 除气器

- SY/T6529-2010 原油库固定式消防系统运行规范

- SY5444-1992 钻井液用评价土

- SY5974-1994 钻井作业安全规程

- SY/T0312-1996 滩海石油工程舾装技术规范

- SY/T0449-1997 油气田用钢制常压容器施工及验收规范

- SY/T4102-1995 阀门的检查与安装规范

- SY/T5040-2000 桩用螺旋焊缝钢管

- SY0093-1998 汽车用液化石油气加气站设计规范

- SY/T5448-1992 油井管无损检测方法 钻具螺纹磁粉探伤

- SY/T5585.2-1993 地震数传电缆电参数测试方法工作衰减测试

- 行业新闻

请牢记:“bzxz.net”即是“标准下载”四个汉字汉语拼音首字母与国际顶级域名“.net”的组合。 ©2025 标准下载网 www.bzxz.net 本站邮件:bzxznet@163.com

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2

网站备案号:湘ICP备2025141790号-2